【第1回日本語教員試験に関する調査】受験した方の約9割が独学での合格に限界を感じていた…試験対策方法や試験の難易度は?

未受験者の約半数が今後受験予定と回答

留学生進学予備校、日本語学校、日本語教師養成講座を運営している行知学園株式会社(所在地: 東京都新宿区、代表取締役:楊 舸)は、日本語教師の民間資格、または登録日本語教員の国家資格を持っている方を対象に、「第1回日本語教員試験」に関する調査を実施しました。

「登録日本語教員」は「認定日本語教育機関」で日本語教育課程を担当することができる国家資格として2024年4月から施行されました。

登録日本語教員の資格取得には、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関での実践研修を経る「養成機関ルート」の他、日本語教員養成課程の受講歴や実務経験などに応じて、試験の一部または全部が免除される「資格取得ルート」など、状況に応じた資格取得ルートがあります。

この資格制度には経過措置が設けられており、原則として法施行後5年にあたる令和11年3月31日までに資格を取得しない場合、認定日本語教育機関(旧告示校を含む)で日本語教師として勤務することができなくなります。

※ただし、現行の日本語教員養成課程を実施する大学等が登録実践研修機関および登録日本語教員養成機関として登録を受ける前から在籍している学生等への配慮として、大学等の準備が遅れ、令和11年4月1日以降に登録機関としての課程が開始された場合には、大学の修業年限(4年)を踏まえ、経過措置の期間が延長されます。

具体的には、50項目に対応した課程の修了者については、経過措置期間が令和15年3月31日まで認められます。

※参照:登録日本語教員の資格取得ルート&資格取得に係る経過措置(文化庁)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

2024年11月に行われた第1回日本語教員試験ですが、文部科学省は12月20日に2024年度(令和6年度)日本語教員試験の実施結果(受験者1万7,655人のうち、合格者は1万1,051人、合格率は①全試験合格者:9.3%、②応用試験のみ受験者:61.0%、①②の平均合格率:43.5%)を発表しました。

では、実際に日本語教師の民間資格を持っている方のどのくらいが第1回日本語教員試験を受けたのでしょう。

そこで今回、行知学園株式会社(https://careerup.coach-j-teacher.jp/kisoouyou/kouza)は、日本語教師の民間資格、または登録日本語教員の国家資格を持っている方を対象に、「第1回日本語教員試験」に関する調査を実施しました。

調査概要:「第1回日本語教員試験」に関する調査

【調査期間】2025年4月2日(水)~2025年4月4日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】702人

【調査対象】調査回答時に日本語教師の民間資格、または登録日本語教員の国家資格を持っていると回答したモニター

【調査元】行知学園株式会社(https://careerup.coach-j-teacher.jp/kisoouyou/kouza)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

<2029年3月までの経過措置の認知度と第1回日本語教員試験を受験した方の割合は?>

はじめに、「登録日本語教員の経過措置制度の認知度と受験経験」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『知っていて、受験した(基礎試験・応用試験)(53.2%)』

『知っていて、受験した(応用試験のみ)(29.6%)』

『知っているが、まだ受験していない(9.5%)』

『知らなかった(受験していない)(7.7%)』

経過措置制度の認知度は約8割と高く、実際に受験した方は多いようです。

ここからは、先程の質問で『知っていて、受験した』と回答した方にうかがいました。

実際に『受験した』と回答した方に、「試験の難易度」を尋ねたところ、約7割の方が『とても難しかった(17.0%)』『難しかった(49.1%)』と回答しました。

■特に難しかったと感じたことは?

・文法問題(20代/女性/福岡県)

・長文読解(40代/女性/和歌山県)

・読み取り問題の応用力に難があったため難しく感じた(20代/男性/宮城県)

『難しかった』という回答が多数を占めており、試験内容の専門性や応用などが簡単ではない実態がうかがえます。

特に、『とても簡単だった』と回答した方はごくわずかで、全体的に高いハードルを感じたようです。

<試験対策は「日本語教育能力検定試験の過去問」が最多!しかし独学での合格は難しいと約9割が感じていた>

そのような難しさを感じた試験において、どのような対策を行って挑んだのでしょう。

「試験対策として行った方法」を尋ねたところ、『民間資格である日本語教育能力検定試験の過去問を解いた(独学)(47.3%)』が最も多く、『オンライン学習プラットフォームを利用した(39.2%)』『「登録日本語教員」専門講座の受講(36.0%)』となりました。

過去問やオンライン学習といった「手に取りやすい独学ツール」の活用が中心である一方で、専門講座の受講経験者も多く、学習方法の多様化が見られました。

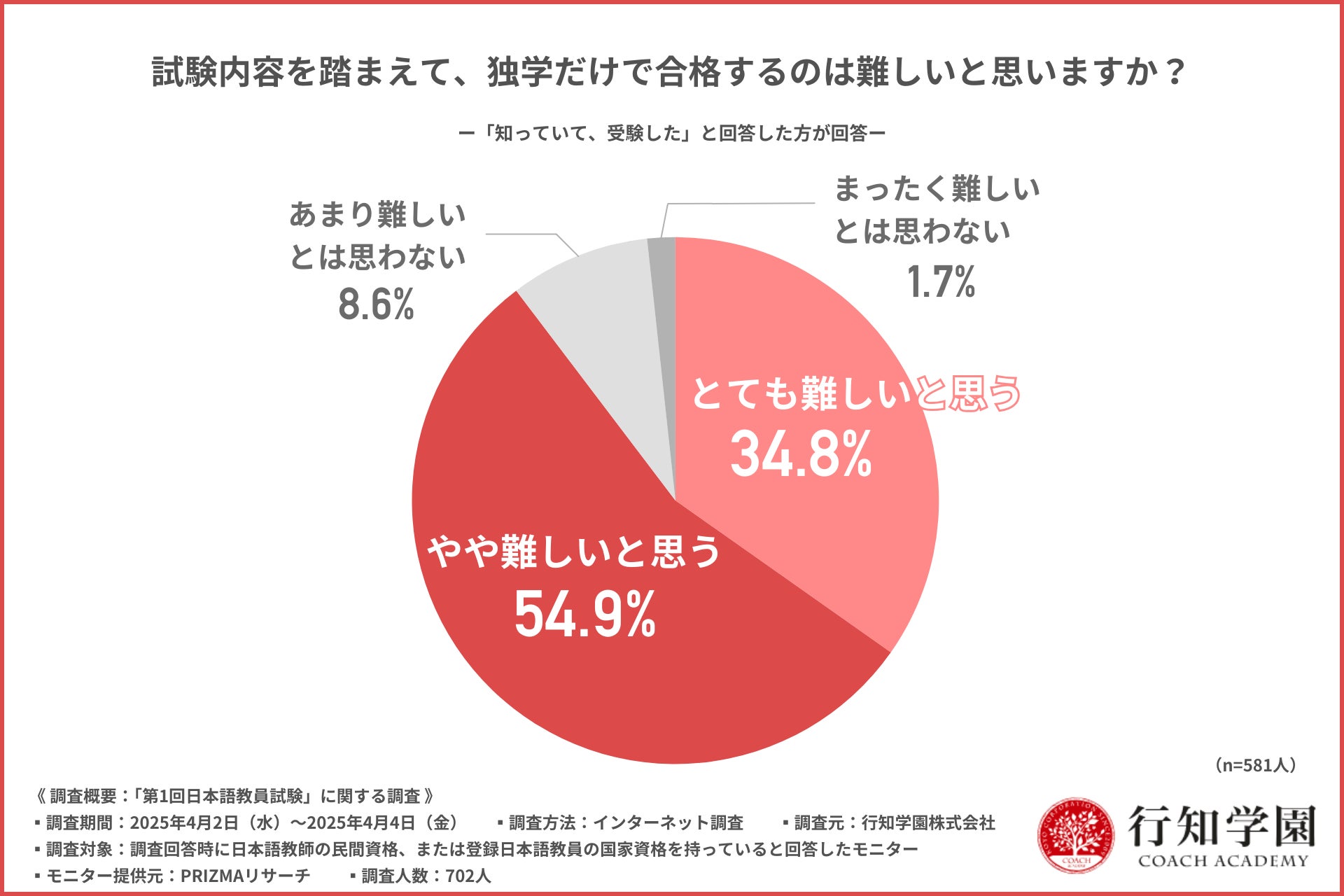

では、独学だけで合格するのは難しいと思う方はどの程度いるのでしょう。

「独学だけでの合格の可能性」について尋ねたところ、『とても難しいと思う(講座受講などが必要)(34.8%)』『やや難しいと思う(独学できなくはないが負担が大きい)(54.9%)』という回答が約9割を占め、圧倒的多数が「独学だけでは対応が難しい」と感じていることが判明しました。

<第1回日本語教員試験未受験者の今後の受験予定は?約半数が受験を希望しているものの、受験予定時期は「未定」が多い>

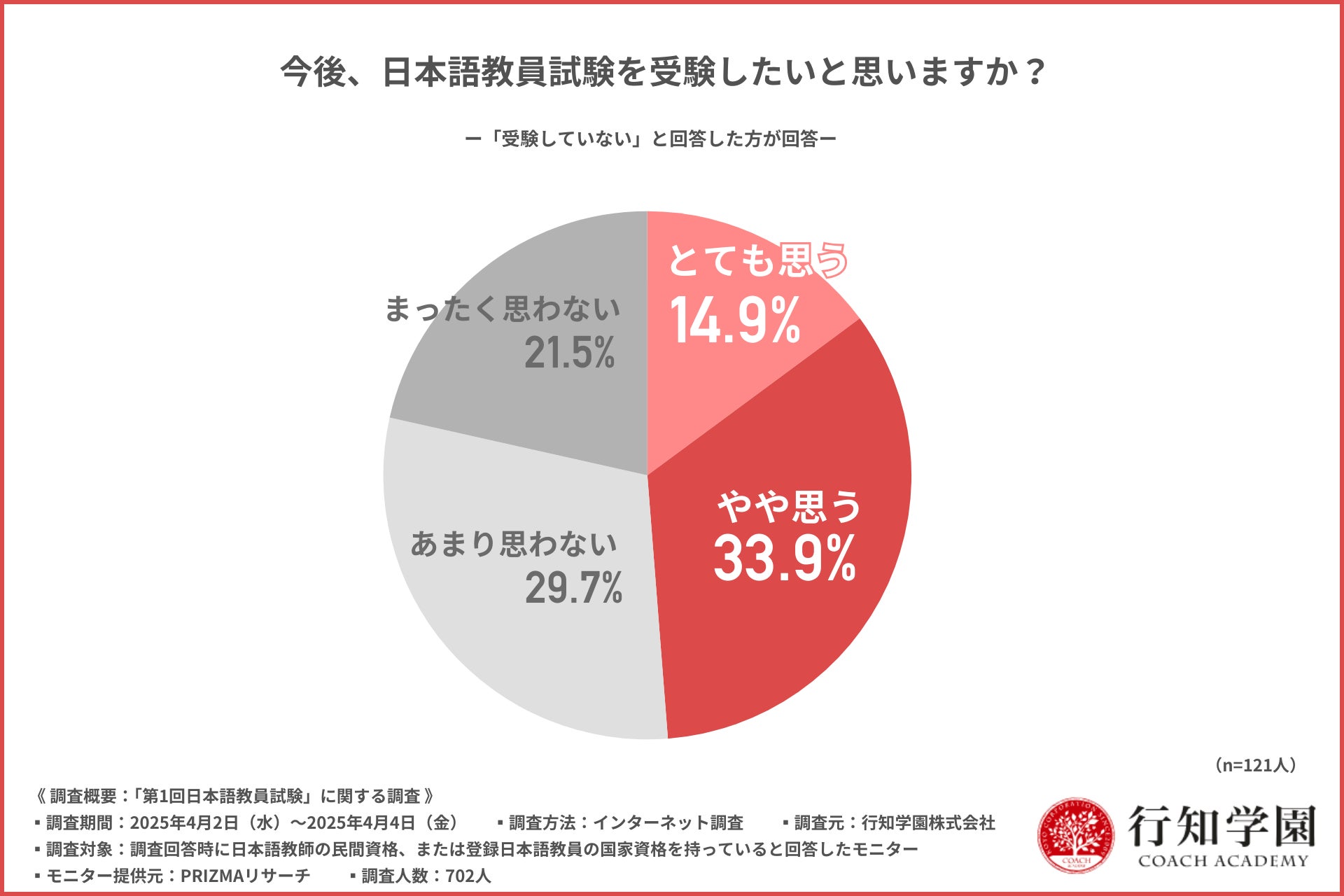

では、まだ受験していない方の中で、今後、日本語教員試験を受けたいと思う方はどのくらいいるのでしょうか。

「今後の受験意向」について尋ねたところ、約半数の方が『とても思う(14.9%)』『やや思う(33.9%)』と回答しました。

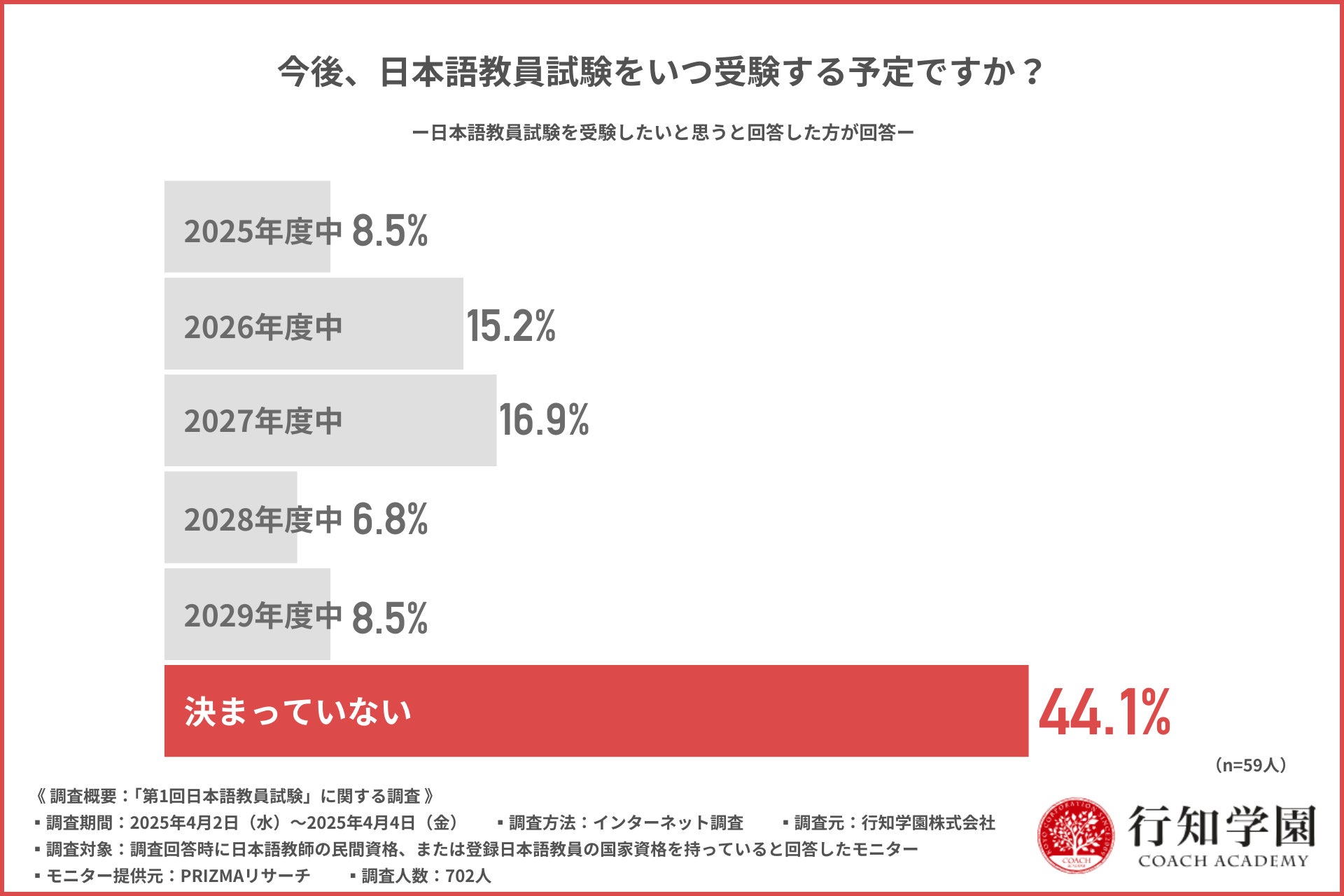

「受験予定時期」に関しては、『決まっていない(44.1%)』が最多で、『2027年度中(16.9%)』『2026年度中(15.2%)』などが続きました。

試験への関心は高いものの、試験内容の理解を深めたり、様子を見たりしたいため、まだ受験予定を計画していない方が多いようです。

しかし、登録日本語教員の資格制度には経過措置が設けられていますが、原則として法施行後5年にあたる令和11年3月31日までに資格を取得しない場合、認定日本語教育機関(旧告示校を含む)で日本語教師として勤務することができなくなります。

試験ルートも「養成機関ルート」や「資格取得ルート」など状況に応じて複数あることから、経過措置期間に自身の資格取得ルートの把握や制度・試験内容についての情報を収集し、資格取得の計画を立てることが重要です。

<小・中・高の一般教育機関への勤務希望は3割以上。資格取得のための専門講座受講の必要性>

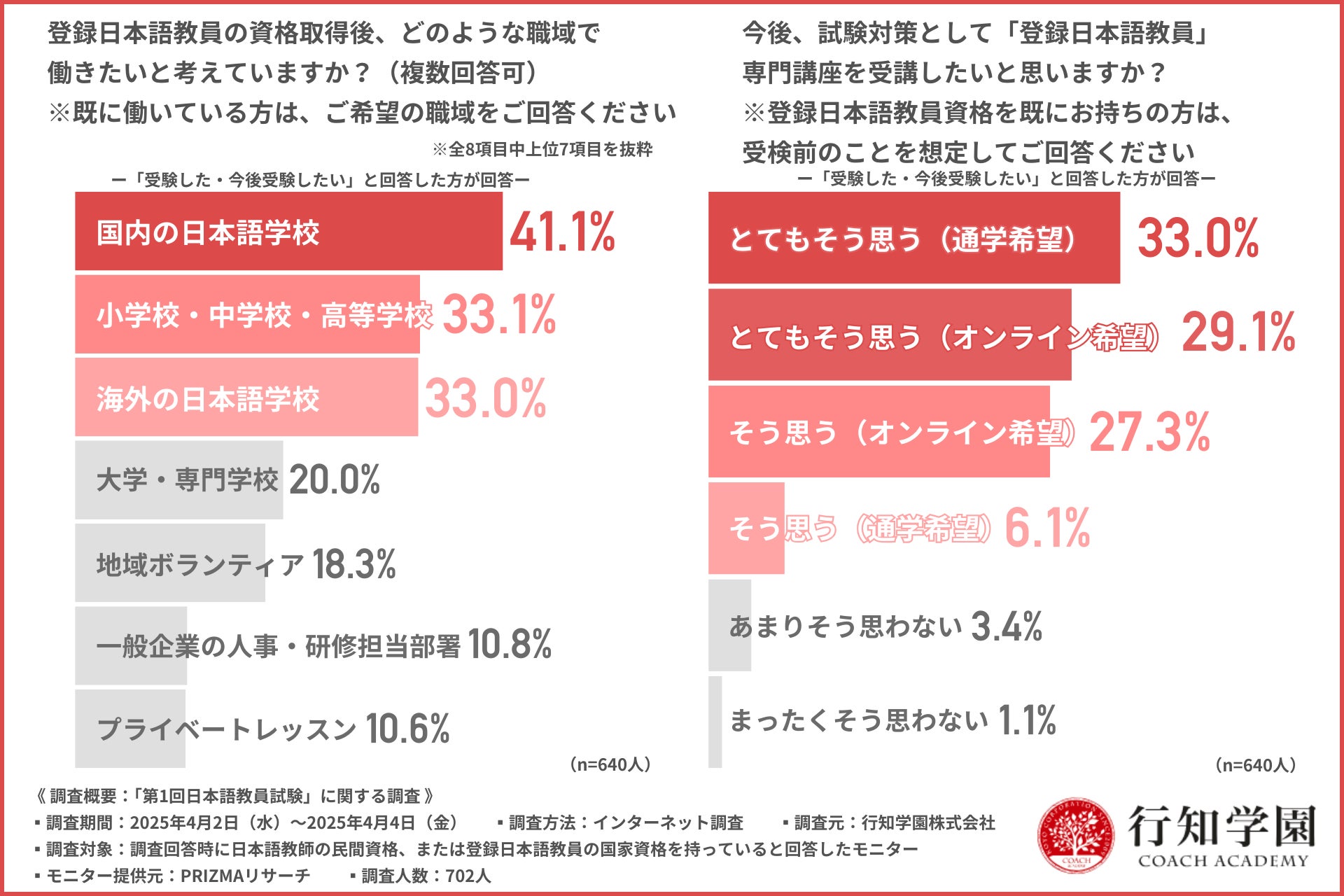

ここからは、日本語教員試験を『受験した』『今後受験したい』と回答した方に聞きました。

「資格取得後に働きたい職域(※既に働いている方は、ご希望の職域)」について尋ねたところ、『国内の日本語学校(41.1%)』が最多で、『小学校・中学校・高等学校(33.1%)』『海外の日本語学校(33.0%)』となりました。

一般的な教員免許がない方でも、「登録日本語教員」の資格を取得すれば、今からでも小・中・高・国内のインターナショナルスクールなどの教育機関へ教員として勤務が可能となります。

一方で、『地域ボランティア』や『一般企業の人事・研修担当部署』など、教育の場が多様化している様子もうかがえ、今後は実務スキルを活かせる職域の開拓が課題となりそうです。

さまざまな試験対策を行ったうえで受験をし、独学だけでの合格は「難しい」と感じる方が多いことがわかりましたが、どの程度の方が今後の試験対策として「登録日本語教員」専門講座を受講したいと思うのでしょう。

「今後の試験対策として『登録日本語教員』専門講座受講への意向」ついて尋ねたところ、『専門講座を受講したい』と回答した方が9割以上となりました。

オンライン・通学いずれの形式でも試験対策への強いニーズが確認でき、自身のライフスタイルや学習ペースに合わせた柔軟な受講環境を望む声が多く見られました。

今後「個別対応可能な講座設計」や「直前対策型の短期集中講座」など、細やかなサポート体制がある専門機関の講座の需要は高まってくるでしょう。

まとめ:「独学では限界?」第1回日本語教員試験受験者の約9割が試験対策に専門講座の必要性を実感

今回の調査で、第1回日本語教員試験について受験者が感じた難易度や試験対策方法、未受験者の今後の受験予定などが明らかになりました。

日本語教師の民間資格を持つ方の中で、登録日本語教員の経過措置制度に関する認知度は高く、約8割の方が第1回日本語教員試験を受験したようです。

試験対策としては民間資格の試験の過去問やオンライン学習の活用、専門機関での講座受講などが多く挙がり、さまざまな学習方法で試験に挑んだことがわかりました。

しかし、受験した方の約7割が試験の難易度の高さを感じ、大多数の方が「独学では限界がある」と回答したことから、試験対策として専門講座の必要性が浮き彫りとなりました。

第1回日本語教員試験を受験しなかった方への調査では、今後の受験意欲は高いものの、受験スケジュールは「未定」という声が多く見られました。

経過措置期間に資格取得を目指すためには、個々の資格取得ルートの把握や制度・試験内容についての情報収集が不可欠となるでしょう。

また、資格取得後のキャリア観を見ると、小・中・高など学校教育の現場を志向する声が多く集まりました。

試験対策から就業支援まで一貫して行う専門講座の需要は、今後ますます高まるでしょう。

現役日本語教師の方は、お得なモニターキャンペーン価格実施中!

※詳細は、説明会やお問い合わせフォームから問い合わせください

国家資格となった「登録日本語教員」の試験合格を目指すなら、行知学園の日本語教師養成講座での試験策がおすすめ!

登録日本語教員の資格取得には、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関での実践研修を経る「養成機関ルート」の他、日本語教員養成課程の受講歴や実務経験などに応じて、試験の一部または全部が免除される「資格取得ルート」など、状況に応じた資格取得ルートがあります。

この資格制度には経過措置が設けられており、原則として法施行後5年にあたる令和11年3月31日までに資格を取得しない場合、認定日本語教育機関(旧告示校を含む)で日本語教師として勤務することができなくなります。

※ただし、現行の日本語教員養成課程を実施する大学等が登録実践研修機関および登録日本語教員養成機関として登録を受ける前から在籍している学生等への配慮として、大学等の準備が遅れ、令和11年4月1日以降に登録機関としての課程が開始された場合には、大学の修業年限(4年)を踏まえ、経過措置の期間が延長されます。具体的には、50項目に対応した課程の修了者については、経過措置期間が令和15年3月31日まで認められます。

※参照:登録日本語教員の資格取得ルート&資格取得に係る経過措置(文化庁)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

どのルートから資格取得を目指せばいいのかわからない方は、説明会でご相談ください。

■日本語教師 基礎講座 ※次回開講2025年9月スタート

・基礎試験に必要な知識を2ヶ月で学習

・オンライン受講かつ授業動画は繰り返し視聴可能

・さらに応用講座と同時受講で割引あり

■入学金:0円(税込)

■教材費:0円(税込)

■授業料:100,000円(税込)

■日本語教師 応用講座 ※次回開講2025年9月スタート

・応用試験に必要な知識を2ヶ月で学習

・オンライン受講かつ授業動画は繰り返し視聴可能

・さらに基礎講座と同時受講で割引あり

■入学金:0円(税込)

■教材費:0円(税込)

■授業料:46,200円(税込)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像