【検証レポート】生成AIも活用し、プレスリリースを30日間毎日投稿したら、PV数や反響はどう変わるのか?

エゾウィンがPR TIMES分析データを基に、スタートアップの広報戦略を徹底分析。効果的だったタイトルやAI活用の実態を公開します。

エゾウィン株式会社(本社:北海道標津町、代表取締役:大野 宏、以下「当社」)はこのたび、2025年6月29日から7月29日までの30日間、当社が活用する生成AIの支援も受けながら、プレスリリース配信プラットフォーム「PR TIMES」にて、プレスリリースの毎日連続投稿に挑戦しました。

本記事では、この30日間の挑戦で得られたPV(ページビュー)数やメディアからの反響といったリアルな分析データを公開します。「継続的な情報発信は、本当に効果があるのか」といった疑問に、スタートアップのリアルな視点からお答えします。

■本企画の背景:「広報の"当たり前"」を、データで検証したい

「プレスリリースは、大きなニュースがある時だけ出すもの」「タイトルは、とにかくインパクト重視」。これらは、広報活動における、いわば"常識"とされてきました。しかし、本当にそうでしょうか?

私たちエゾウィンは、「現場の事実データ」を何よりも重視する企業として、自社の広報活動もデータに基づいて最適化したいと考えました。そこで、「もし、AIの力も借りて、規模の大小に関わらず、日々の活動を毎日プレスリリースとして発信し続けたら、企業や製品の認知度はどう変わるのか?」という問いを立て、この前例のない挑戦をスタートさせました。

■検証の概要

-

期間: 2025年6月29日~7月29日(30日間)

-

配信プラットフォーム: PR TIMES

-

配信頻度: 原則1日1本のプレスリリースを配信

-

活用ツール: PR TIMES分析データ、各種生成AI(Gemini、Claude)

-

分析指標: PV数、訪問者数(UU)、転載数、フォロワー増加数

■分析結果:データが示す「継続配信」の効果

検証の結果、装着位置によって測位精度に明確な差が生まれることが、具体的な数値として示されました。

1. 全体の成果:認知拡大を実現 30日間の成果サマリー

-

総ページビュー数:21,468 PV

-

総訪問者数:21,368 UU(PV≒UUのため、ほぼ新規読者を獲得)

-

メディア転載数:833件

-

新規フォロワー獲得:2名増の合計10名

過去データとの比較

2023年当時、私たちが単発でプレスリリースを配信していた際の平均PV数は50〜100PV程度でした。今回の30日間連続配信では1本あたり平均700PV超を記録しました。これは従来の7〜14倍の数値です。

この変化の要因は、毎日配信することで:

-

PR TIMESでの露出機会が増加

-

読者の目に触れる頻度が向上

-

企業名や製品名の認知が徐々に蓄積

-

結果として、個々の記事への関心も高まる

という流れが生まれたものと分析しています。

2. 最も読まれた記事から見える傾向

PV数TOP3記事

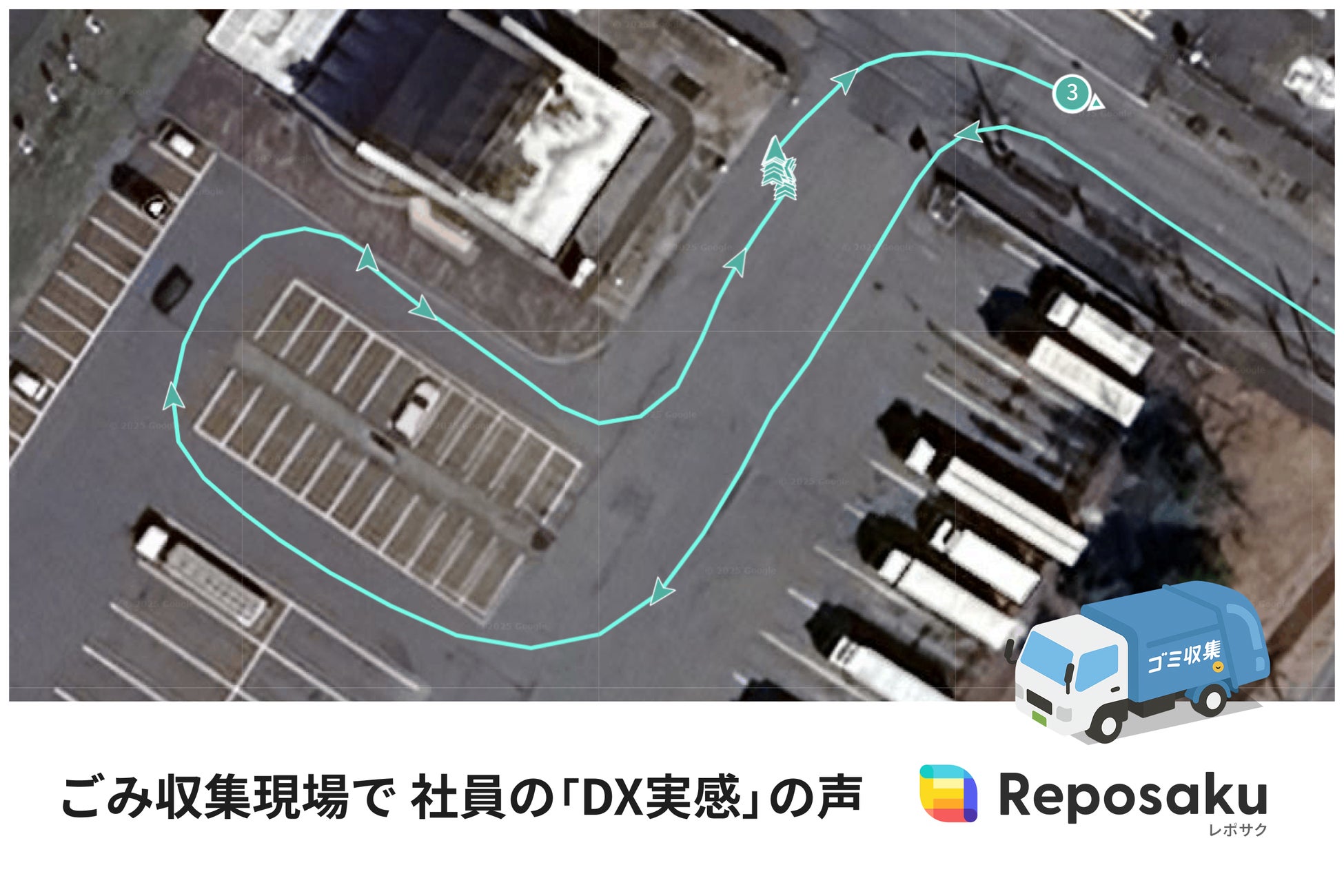

1.「ごみ収集の現場で、社員の「DX実感」の声。山本浄化興業、動態管理「レポサク」でチームの連携を強化。」(1,549 PV)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000111139.html

2.「エゾウィン、生成AIで全エンジニアの開発支援。ChatGPT Plus, Gemini for GWS, Claude Proの費用を全額補助。」(1,261 PV)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000111139.html

3.「「レポサク」開発体制を強化し事業基盤を拡大。エゾウィン株式会社がCCS+HDと資本業務提携を締結・2行から融資」(1,141 PV)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000111139.html

これらの記事に共通するのは、「抽象的な発表」ではなく「具体的な事実」を伝えている点です。現場の声、具体的な金額、企業提携といった具体性のある情報が読者の関心を集めることがわかりました。

3. 記事の寿命は「3日間」- アクセス推移から見える読者行動

PR TIMESのヒートマップデータを分析した結果、以下の傾向が判明しました:

記事公開後のアクセス推移パターン

-

1日目:初日に最大のアクセスを記録

-

2日目:初日の約40-50%程度に減少

-

3日目:初日の約20-30%程度まで減少

-

4日目以降:ほぼアクセスなし

この傾向は、プレスリリースの情報鮮度と読者の関心の持続期間を示しています。同時に、継続的な配信の必要性を示すデータでもあります。

4. ビジュアルコンテンツの重要性

PR TIMESの分析機能から、画像部分が特によく見られていることがわかりました。

効果的だった画像の特徴

-

インフォグラフィック:データや仕組みを視覚化したもの

-

実際の利用シーン:製品が使われている現場の写真

-

Before/Afterの比較:導入前後の変化を示す図表

テキストだけでなく、視覚的に価値が伝わるコンテンツの重要性が確認されました。

5. デバイス別アクセスが示すB2Bプレスリリースの特性

デバイス別アクセス比率

-

PC:95.3%

-

スマートフォン:4.48%

-

タブレット:0.22%

この比率は、B2B領域のプレスリリースの特徴を示しています。ビジネスパーソンは業務時間中にPCで情報収集をしており、プレスリリースは仕事の一環として読まれていることがわかります。

6. 転載とフォロワー増加

メディア転載の増加

30日間で833件の転載を記録しました。配信を重ねるごとに転載されやすくなる傾向も見られ、継続的な情報発信によりメディア関係者からの認知度が向上したと考えられます。

フォロワーの増加

30日間で2名の新規フォロワー獲得し、合計10名のフォローになりました。B2B企業のPR TIMESアカウントとしては着実な成長です。

■AI活用の実態:プレスリリース作成フローのTool Tips 実際のAI活用フロー

当社では、以下の6ステップでAIを活用してプレスリリースを作成しました:

1. 記事の概要を伝える

まず、AIに今回のプレスリリースで伝えたい内容の概要を簡潔に伝えます。

2. タイトル候補の生成

概要を基に、メインタイトルとサブタイトルの候補を5つずつ生成してもらいます。

・異なる切り口や表現のバリエーションが得られます

3. タイトルの選択と微調整

生成された候補から最適なものを選び、必要に応じて微調整を行います。

・社内の表現ルールや読者層に合わせて調整

4. 本文の作成

選定したメインタイトルとサブタイトルから、AIに内容を読み解いてもらい、本文を作成してもらいます。

・ この方法により、タイトルと本文の内容にズレがほぼ発生しません

5. 本文の微調整

生成された本文に対して、事実確認や表現の調整を行います。

・具体的な数値や固有名詞の確認 企業トーンに合わせた表現の統一

6. 画像作成と公開

最後に、記事に合わせた画像を作成し、PR TIMESで公開します。

AI活用のポイント

-

効率化の実現:従来2-3時間かかっていた作成時間が30分-1時間に短縮

-

品質の安定:タイトルと本文の整合性が保たれる

-

アイデアの幅:複数の切り口から最適なものを選択可能

ただし、AIはあくまでもツールであり、最終的な判断や調整は人間が行う必要があります。特に、企業の価値観や現場の温度感を反映させる部分は、人間にしかできない作業です。

■代表・大野宏からのコメント

「正直に言うと、AIの力を借りているとはいえ、毎日コンテンツを作るのは本当に大変でした。特に2週間を過ぎたあたりから『明日は何を書こう...』とネタ探しに必死になる日々。社内の些細な出来事まで『これはプレスリリースになるか?』と考える癖がついてしまいました(笑)。

PR TIMESは1本3万円ですが、月30回まで8万円で使えるプランがあります。『せっかくなら最大限の費用対効果を出そう』と思い立ち、30日間毎日配信にチャレンジすることを勝手に決めてしまいました。始めてから『これは大変すぎる...』と何度も後悔しましたが、チーム全員で乗り切ることができました。

特に、私の原稿提出がいつも遅れてしまい、デザイナーには本当に迷惑をかけました。それでも毎日素晴らしい画像を作成してくれて、本当に感謝しています。この場を借りて御礼を伝えたいです。チームの支えなしには、この挑戦は成し遂げられませんでした。

もし効果が出なかったら、ただの自己満足で終わってしまうところでした。データを見て、実際に問い合わせが増えて、本当に安堵しています。この経験を通じて、『継続は力なり』という言葉の重みを改めて実感しました。」

■今後の展望

今回の30日間チャレンジは、私たちに多くの学びをもたらしました。データ分析により、継続的な情報発信の効果を数値で確認できたことは大きな収穫です。

今後は、この経験を活かしながら、レポサクやミルトッカといった当社サービスの開発を着実に進めていきます。現場で実際に使っていただける、本当に役立つサービスをコツコツと作り続けるていきます。

同時に、今回のような検証レポートも含め、私たちの取り組みや学びを積極的に発信し、同じように限られたリソースで活動する企業の皆様にとって、少しでも参考になる情報を提供し続けてまいります。

■動態管理DX「レポサク」の主な特徴

◯ 超高精度な作業記録:

準天頂衛星みちびきのCLASに対応したGPSロガーが、誤差12cmの精度で位置情報を1秒単位で自動記録します 。 車両の電源に接続するだけで、オペレーターの操作は一切不要です 。

◯ リアルタイムな進捗の可視化:

数十台の車両位置や圃場ごとの進捗率を地図上でリアルタイムに確認できます 。 進捗確認のための無線連絡が不要となり、コミュニケーションストレスを軽減します 。

◯データに基づく運用改善と技術継承:

自動作成される日報や稼働データ(実稼働・アイドリング等)の分析により、車両や人員の最適配置、投資判断の材料を提供します 。 熟練者の作業履歴(軌跡データ)は、若手や新規就農者にとって貴重な参考資料となり、早期育成を支援します 。

■エゾウィン株式会社について

日本最大の酪農地帯が広がる北海道東部の標津町(しべつちょう)で、2019年に創業。

-

2022年:令和4年度農林水産技術会議会長賞を受賞

-

2023年:J-Startup HOKKAIDOに選定

-

2023年:イチBizアワード最優秀賞を受賞

-

2024年:CEATEC AWARD 2024『コ・クリエイション(共創)部門賞』を受賞

○私達のミッション

「2021年に130万人いた農業従事者は、2040年には35万人にまで減少。日本の食糧生産は危機に瀕しています。エゾウィンは、北海道から国内最大の完全自動化農場を目指し、日本の食を支えます。」

■会社概要

名称:エゾウィン株式会社

設立:2019年1月

代表者:代表取締役 大野宏

住所:北海道標津郡標津町川北63-7

レポサクの商品一覧ページ:https://ezowin.com/products

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像