【ハラスメント実態調査/全国200名アンケート】6割がパワハラ経験、8割超が「上司・経営層」からの加害と回答!会社を辞めた人の選択肢は「退職」か「我慢」だけ?最多は関東で約4割も…

株式会社ウェブギフト(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:冨田 仁)が運営する「オフィスギフト(URL:https://www.officegift.jp/)」は、退職につながるハラスメントの実態に関するアンケート調査を実施しました。

調査期間:2025年11月14日〜2025年11月17日

調査機関:クラウドワークス

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査対象:ハラスメントが原因で会社を辞めた人、もしくは辞めることを検討している人

有効回答人数:200名

近年では、パワハラやセクハラをはじめとする、職場で起きるさまざまなハラスメントに対して、企業での対策も少しずつ進んできました。

それでも現場レベルに目を向けると、「辞める」という選択にまで追い込まれるケースは今も残っています。

数字では見えない人たちの声が、まだ埋もれているのかもしれません。

そこでオフィスギフトでは、ハラスメントが原因で退職した、あるいは退職を考えるほど追い詰められた200名に焦点を当て、アンケート調査を実施しました。

どのような行為が退職を決断する引き金となったのか、職場の誰から受けたのか、そして会社側の対応はどうだったのか——。

回答には、今も職場で起きているリアルな経験が率直に語られています。

その実態をひとつずつたどりながら、退職を決断せざるを得なかった「決定的な要因」を、データと生の声から明らかにします。

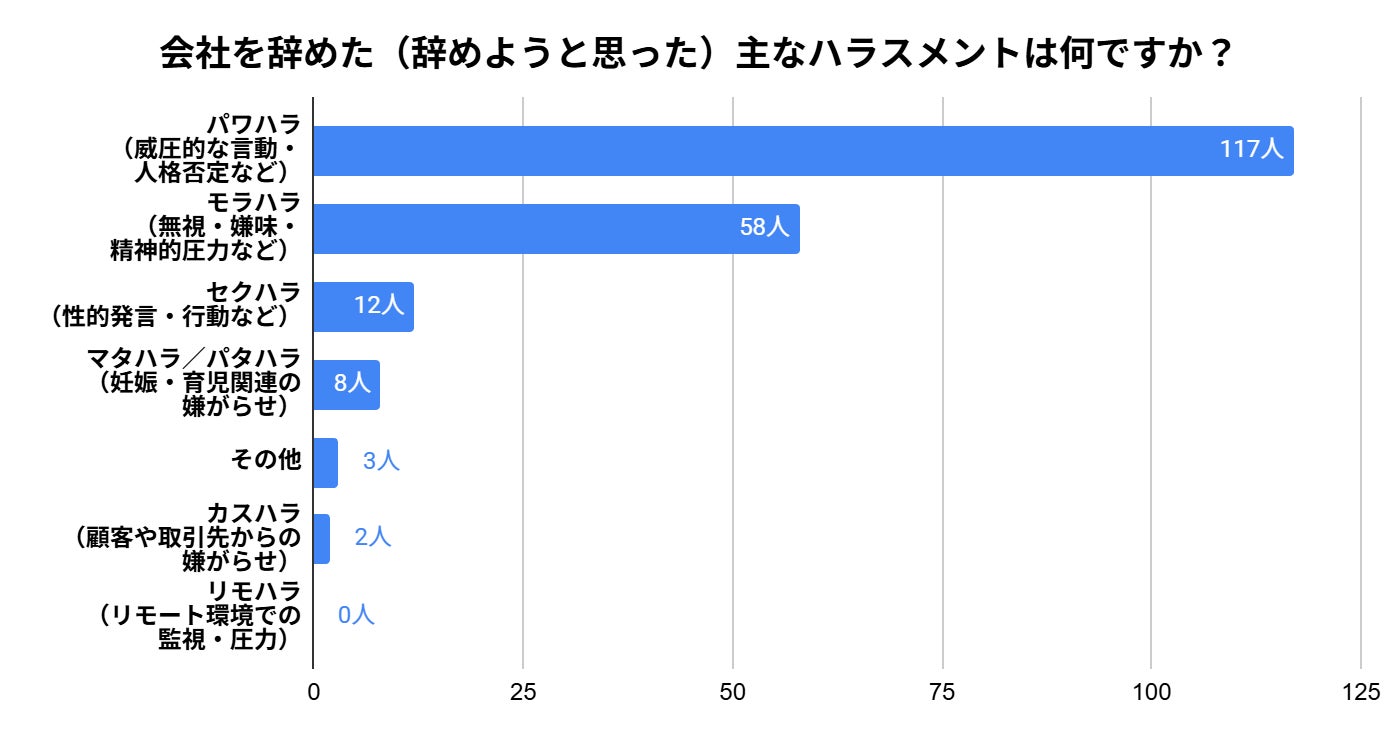

◆退職を決意させたのはパワハラが最多──次にモラハラが続く構図に

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

まずは、被害に遭ったハラスメントの種類から見ていきます。

今回の調査では、退職や退職の検討につながったハラスメントとして「パワハラ」が最も多く、全体の6割近くを占めました。

次いで「モラハラ」が約3割となり、この2つが大半を占めています。

一方で「セクハラ」や「マタハラ・パタハラ」、「カスハラ」などは少数で、回答全体を通じても限定的でした。

具体的にどのようなハラスメント行為があったのでしょうか。

回答の一部をご紹介します。

--------------------------

妊娠や子育てにもっと配慮してほしかった

「子供がいるため、会社の制度を利用して育児短時間制度を使って働かせてもらっていたが、『正社員なのになぜ時短勤務なんだ』と、上司に言われてすごく嫌な気持ちになり、前の会社を辞めた。」(30代女性)

「妊娠中につわりがひどい私に「病気じゃないから我慢して」「他のスタッフは流産してでも仕事を優先している」と言ってプレッシャーをかけてきました。」(40代女性)

怒鳴りやきつい言葉に追い詰められた

上司から日常的に「仕事ができない」「君は使えない」といった人格を否定するような発言を受け、ミスをしていない場面でも大声で叱責されることが続きました。会議中や同僚の前でも叱られることが多く、精神的に追い詰められ、最終的に体調を崩して退職を決意しました。(30代女性)

「事あるごとに先輩から「お前を雇ってくれるのは、ここの会社しかないものな」と言われたり、「バカやろう」と怒鳴られたりするなどしていました。」(30代女性)

セクハラ発言などで強い不快感を覚えた

「もう少し胸があれば芸能人の誰々に似てるね、今日は髪の毛アップにしたの?セクシーだね、今日トイレの回数多いね生理?など不快な言動を毎日のように言われて疲れてしまいました。氷河期世代の私にとって、新卒当時何十社も受けてやっと手に入れた正社員の座でしたので、非常に悔しい気持ちでした。」(40代女性)

「海外出張に行った際、弊社私ひとり(女)、顧客5人(男性)の食事の席で新品の下着をストックしているのか、など性的な質問を投げかけられた。」(40代女性)

長時間労働や押しつけられた仕事で疲弊した

「土日休みなしの最大19連勤とかあって、過労で体を壊したので休みを普通に取れる部署への配置転換を申請したら、一方的に休職するよう言われた。休職したら収入がなくなって仕事にならないので、事実上退職に追い込まれた。」(50代女性)

「雑務を私に押し付けてみんな何も言わずに帰ってしまうので、後片付けや清算がたくさん残っていて帰るに帰れない状況になりました。そして、長時間労働、過重労働でうつ病になり退職を余儀なくされました。」(40代男性)

無視や不公平な対応で孤立感を抱いた

「挨拶をしても無視される。わからないことがあれば聞くように指示されていながら質問すると答えてくれず、結果誤ると叱責を受ける。」(30代男性)

「以前の職場の上司にモラハラとパワハラをされました。ことあるごとに雇うんじゃなかったとか言われたり、シフトを急に変えられたり、無視されたりしました。」(20代女性)

--------------------------

個々の事情への配慮不足にとどまらず、人格を否定するような言動や理不尽な扱いが横行している実態が浮かび上がりました。

育児や妊娠への理解欠如に加え、怒鳴り声による威圧、性的な嫌がらせ、あるいは無視や過重労働の押し付けなど、多岐にわたるハラスメントが被害者を精神的に追い詰めています。

続いて、こうした行為の加害者は誰だったのかを確認しました。

加害者の立場を知ると、当事者が置かれた状況の重さがより見えてきます。

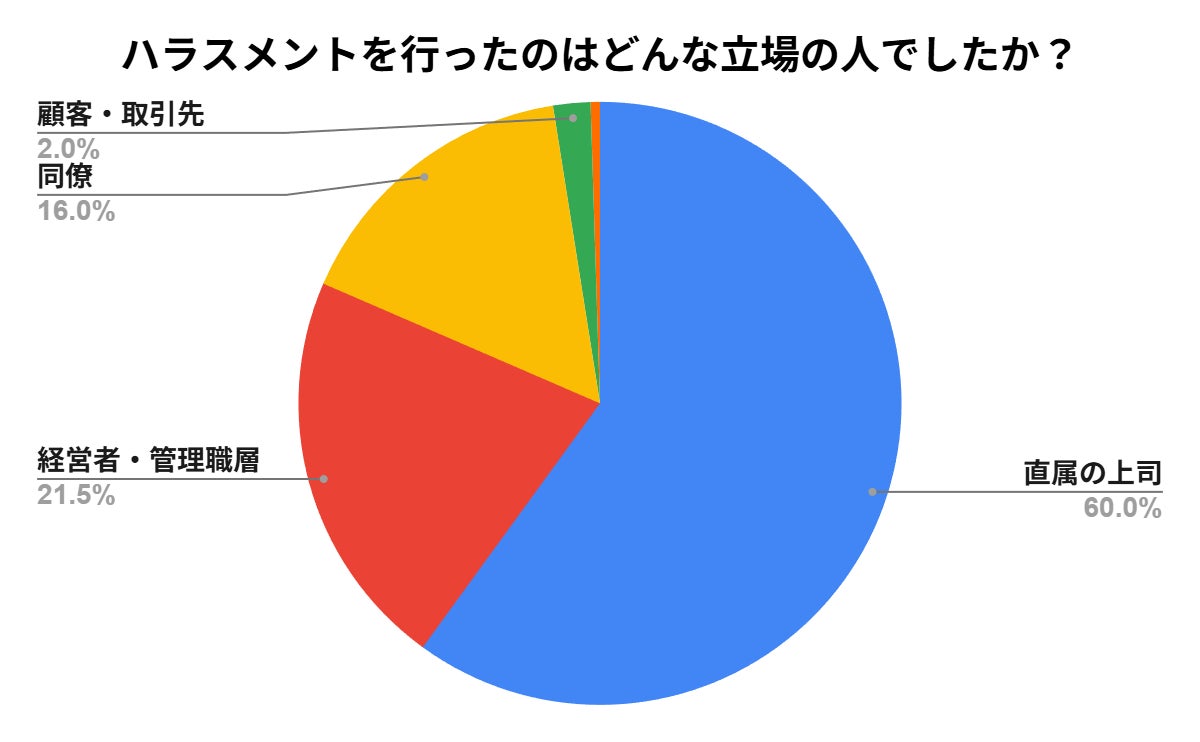

◆ハラスメントの加害者は「上司」が大半──職場の力関係が影響か

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

ハラスメント加害者の立場を確認したところ、「直属の上司」を挙げた人が最も多い結果となりました。

200名中120名(60%)が「直属の上司」と回答しており、次いで経営者・管理職層が43名(21.5%)でした。

そのほか同僚は32名(16%)、顧客・取引先は4名(2%)、部下は1名(0.5%)と続き、社内の立場が強い人ほど加害者として挙げられる傾向が見られます。

では、ハラスメントを受けた人たちは最終的にどのような行動を選んだのでしょうか。

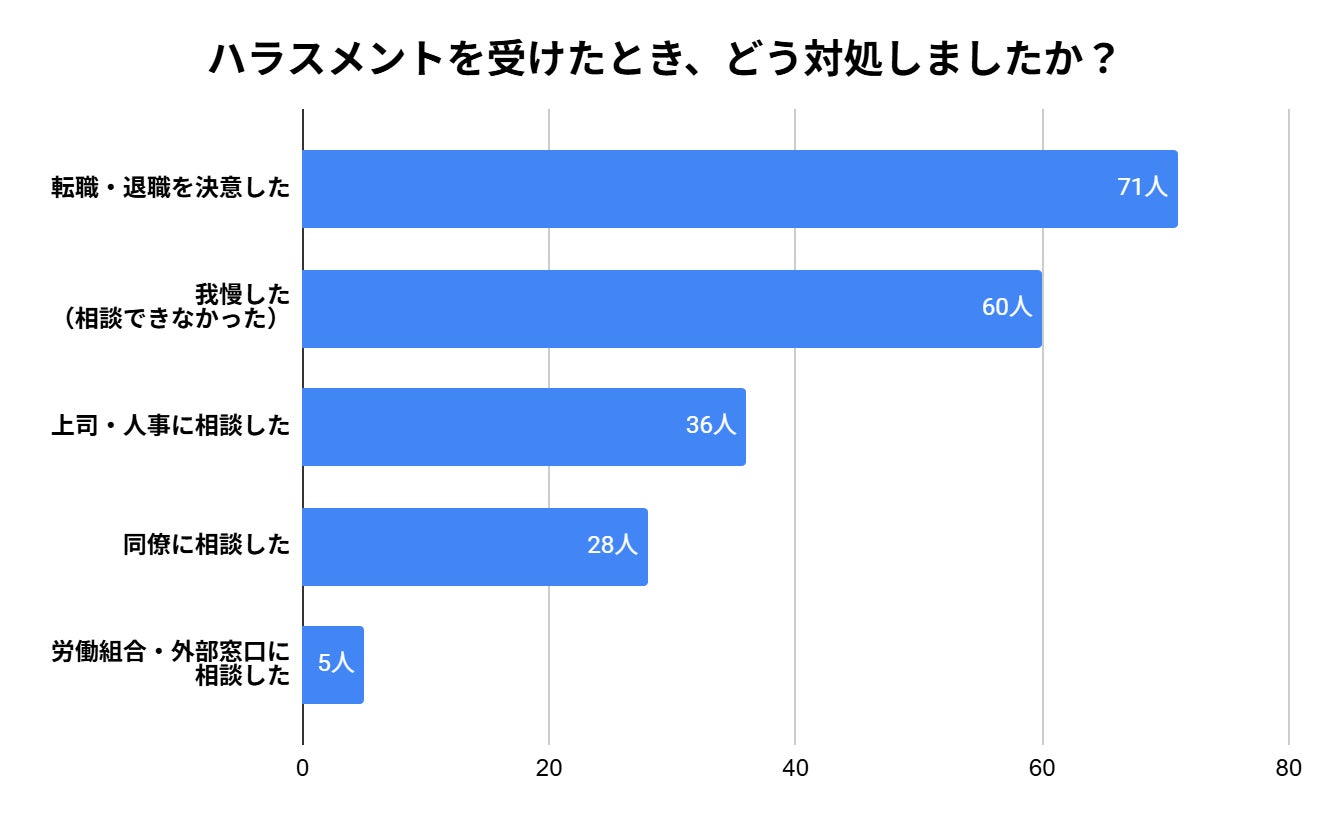

◆ハラスメントを受けた人の行動は「退職」か「我慢」が多数派に

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

ハラスメントを受けた際の対処としては、耐えるか退職するかの選択が多くを占める結果となりました。

その内訳は「転職・退職を決意した」が71件、「我慢した(相談できなかった)」が60件で、「上司・人事に相談した」36件、「同僚に相談した」28件、「労働組合・外部窓口に相談した」5件と比べて件数が多く、相談行動よりも個人の判断に委ねられている傾向がうかがえます。

では、会社側はハラスメント被害を受けた社員に対して、どのように対応したのでしょう。

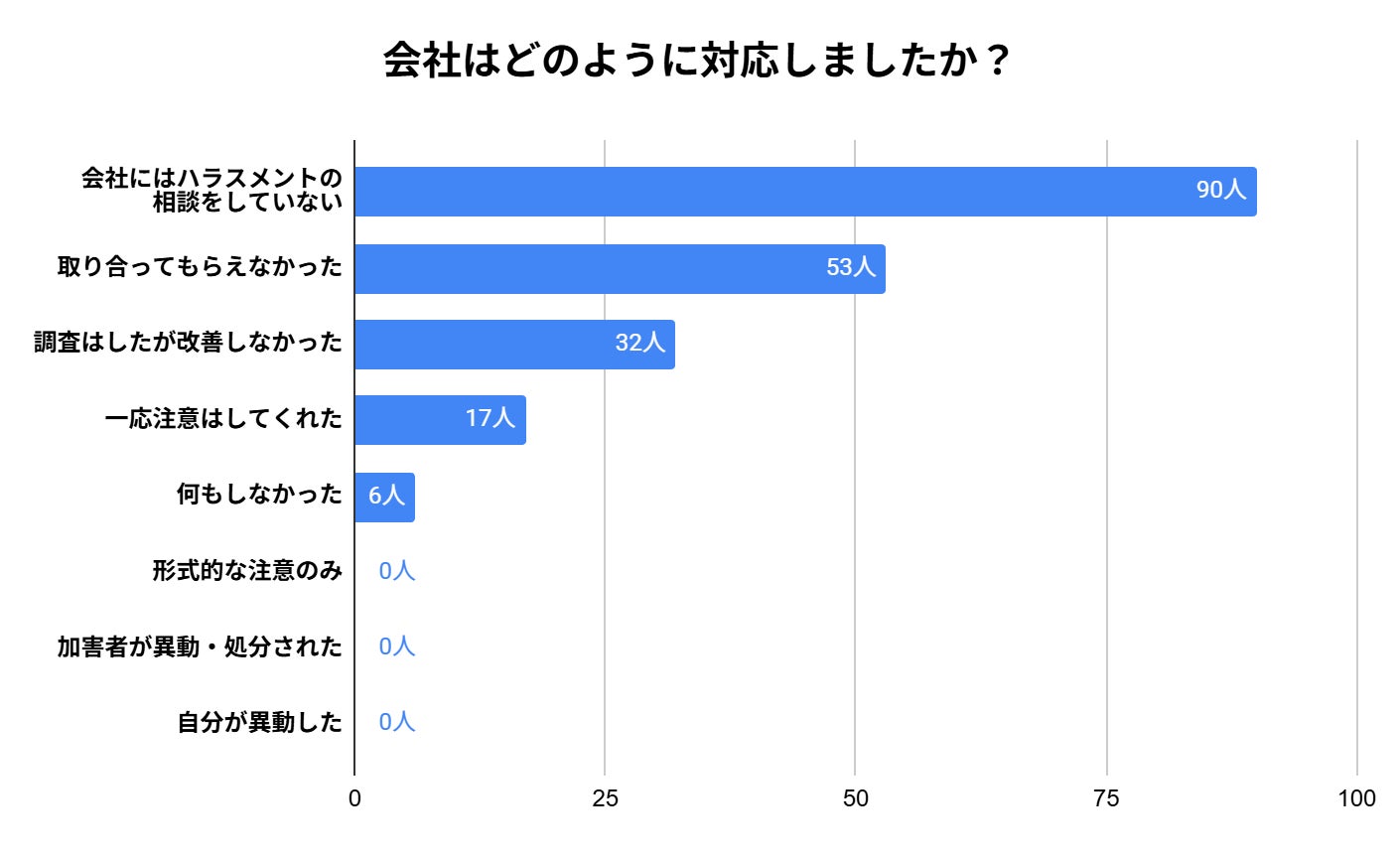

◆会社の対応は不十分が大半──改善につながらない実態が浮き彫りに

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

まず浮き彫りになったのは、90件に上る「会社には相談していない」という回答です。

何かあっても会社には言わない、という選択が最多となりました。

相談をした場合でも、その信頼が報われることはなかったようです。

「取り合ってもらえなかった」(53件)、「調査はしたが改善しなかった」(32件)、「一応注意はしてくれた」(17件)、「何もしなかった」(6件)と続き、加害者の異動や処分によって状況が解決した例は0件でした。

相談することすらままならず、相談しても解決しない。

組織内での解決が閉ざされたとき、被害者は退職に向かわざるを得ないと推測できます。

続いて、退職するまでの過程で発生するトラブルに焦点を当て、調査しました。

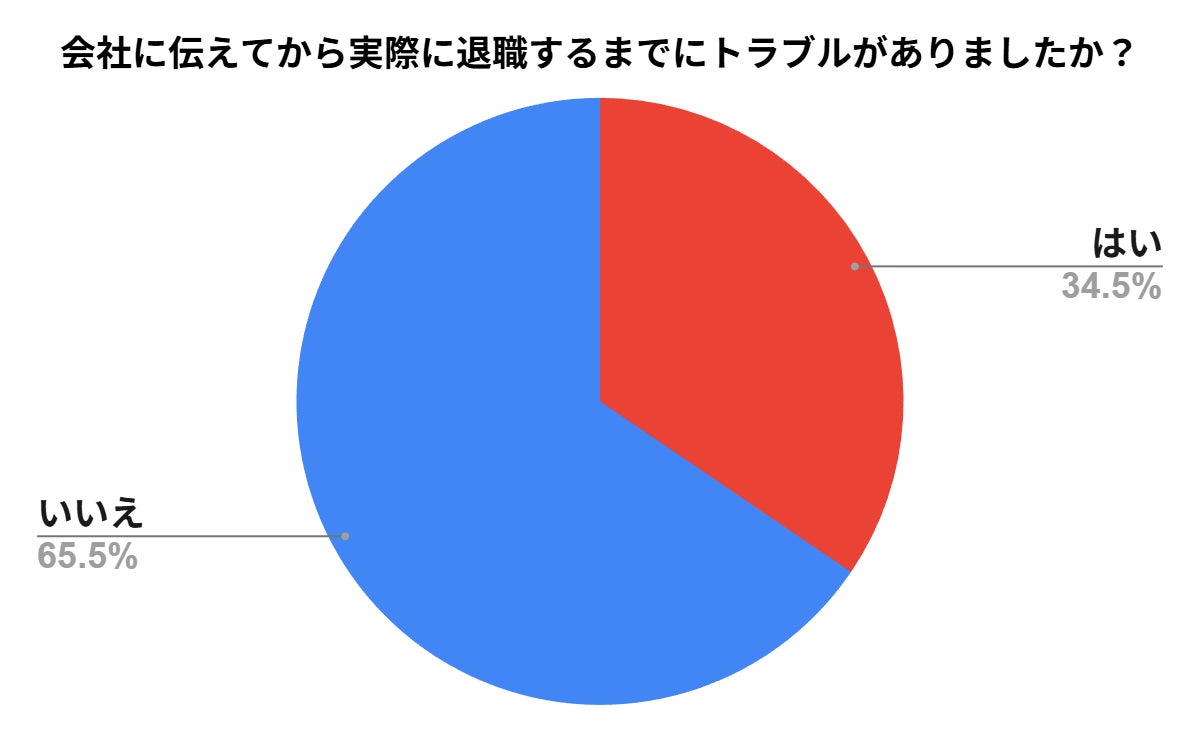

◆退職までにトラブルを経験した人は約3割──引き止めや手続き遅延も

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

「会社に伝えてから実際に退職するまでにトラブルがありましたか?」という質問では、

全体の約3割にあたる69名が「トラブルがあった」と回答し、131名は「なかった」と回答しています。

自由記述で具体的なエピソードを伺いました。

--------------------------

有給と業務に必要な書類を巡る不当な対応が続いた

「有給を消化させてもらえなかったり、仕事で必要な書類を渡してもらえなかったりなどで、金銭面でも、業務上でもハラスメントがエスカレートした。」(30代男性)

連日長時間にわたる強い引き止めを受けた

「退職した事を伝えると役員面談が行われ「退職させない」と言われた。そしてその後1週間毎日に渡り、直属の上司から「辞めないでほしい」と3時間対面で説得され精神的苦痛が大きかった。」(40代女性)

モラハラ上司への謝罪を求められた

「割と急な退職となったこともあり、人事からモラハラ上司に「謝罪も含め挨拶してください」と言われた。」(40代女性)

退職勧奨が労働審判・裁判にまで発展した

「結局私が退職勧奨にあい労働審判を起こしましたが会社は無視をした為に裁判になりました。」(30代女性)

雑務のみを割り当てられ事実上の窓際に追いやられた

「休職後、違う拠点で復帰しましたが与えられた仕事からは部品の仕分け、ゴミ捨て、洗車後の拭き上げ、草むしりが主で窓際に追いやられました。」(40代男性)

--------------------------

退職を申し出たあと、スムーズに辞められた人もいれば、強い引き止めや不利益な扱いに直面した人もいたようです。

退職日を延ばされる、退職届を受理してもらえない、有給や必要書類の扱いで不当な対応を受けるなど、退職の過程で負担が増していく様子も語られていました。

一方で「特にトラブルはなかった」という声もあり、退職までの道のりには大きな個人差があることがうかがえます。

◆“新たなハラスメント”として感じられているのは日常的な違和感の蓄積

続いて「あなたが職場で体験・遭遇して『これはもはや新たなハラスメント』だと思ったエピソード」について伺いました。

回答の一部をご紹介します。

--------------------------

職種が違うだけで無視

「病院で介護職として働いているが、看護師には声掛けを行うのに、介護職にはほとんど声をかけない上司。」(40代女性)

過敏すぎる部下への疲弊

「後輩に教えているとき、体調が悪くて息を吐いたら「僕の仕事、出来が悪いですか?」とすねられた。」(40代女性)

「女性だから」という時代錯誤な優遇

「先輩の女性社員から、ここは女性だと可愛がって貰えるし、家賃も全額払ってもらえるからいい会社だよと言われた。」(30代女性)

「あなただけ禁止」大人同士とは思えない陰湿な嫌がらせ

「給湯室で、置いてあるお茶を飲んでもいいことになっているのに、私だけお茶を飲まないように言われてすごくハラスメントを感じた。」(40代女性)

勤務時間外まで続く電話連絡

「勤務外の時間にも関わらず気軽に電話連絡してくる上司や部下の行動。業務上の報告案件だとしても先ずはLINEやメール等でコチラの伺いをたててほしい。常に連絡が気になって気が休まらない。」(40代女性)

--------------------------

職場で「新たなハラスメント」と受け止められているのは、日常のやり取りににじむ不公平感や配慮の欠如でした。

職種による接し方の差や、プライベートを侵す時間外連絡など、「法に触れるほどではないが、確実に不快」な出来事が挙げられています。

一つひとつは決定的な事件ではないかもしれませんが、こうした小さな違和感の積み重ねが、「自分は尊重されていない」「これもハラスメントではないか」という不信感につながっているようです。

続いて、こうした職場の実態を踏まえ、退職時に第三者のサービスに頼る人がどれくらいいるのかも見ていきます。

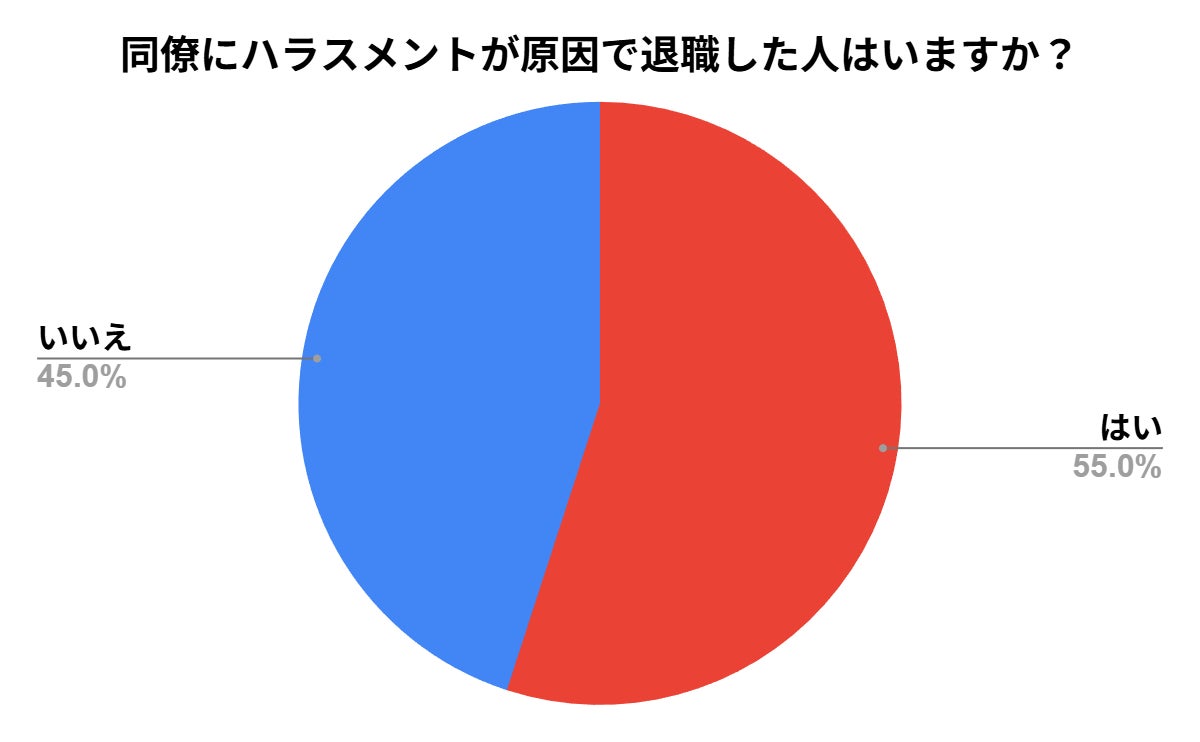

◆同僚のハラスメント被害も多数──過半数が「退職者あり」と回答

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

自身の被害だけでなく、周囲の被害状況についても確認しました。

「同僚にハラスメントが原因で退職した人がいる」と回答した人は110名に上り、過半数(55%)を占める結果となりました。

多くの回答者が、自分だけでなく同僚がハラスメントによって職場を去る姿を目撃しており、職場全体に問題が蔓延している様子がうかがえます。

具体的にどのようなハラスメントを受けていたのか、その内容を伺いました。

--------------------------

「パワーハラスメントですね。同僚の女性から毎日イヤミを言われて鬱病になって退職されていきました。」(50代女性)

「人格否定やシフトを故意に調整したり、忌引きに対して文句を言ってくるパワーハラスメントでした。」(30代女性)

「同僚はモラハラを受けていました。上司から無視され、業務連絡も意図的に外されるなど孤立させられていました。精神的に耐えられず退職しました。」(30代女性)

「パワハラです。業務量を一人だけ過剰に振られて、ミスを責められ続けた結果、心身共に疲弊して退職しました。ありがとうございました。」(50代女性)

「妊婦さんだったので、マタハラでした。」(30代女性)

--------------------------

人格否定や暴言といった直接的な攻撃に加え、意図的な無視や孤立化、過重労働の押し付けなどが挙げられています。

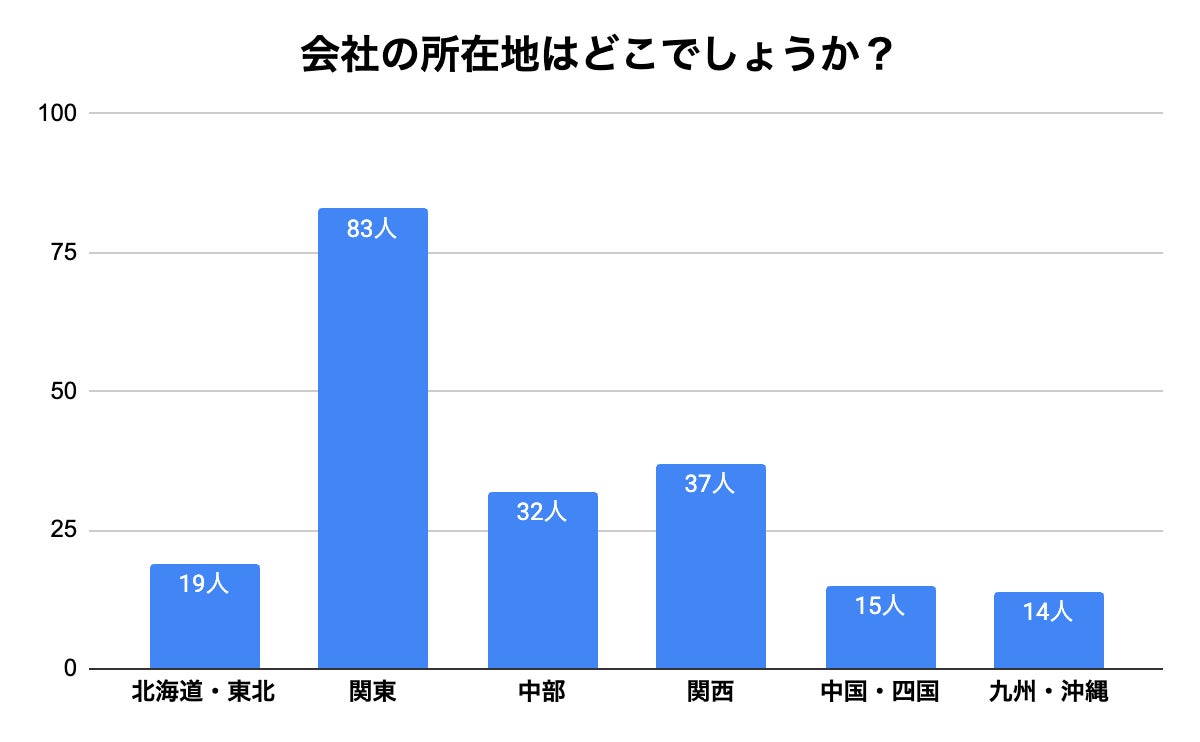

◆ハラスメントの発生地は全国に分布──最多は関東エリア

(N=200、単一回答。2025年11月14日~2025年11月17日に実施したインターネットでのアンケート調査による)

ハラスメントによる退職は、全国のあらゆる地域で確認されました。

1. 関東:83件【約4割・最多】

2. 関西:37件

3. 中部:32件

4. 北海道・東北:19件

5. 中国・四国:15件

6. 九州・沖縄:14件

人口の多い関東が最多ですが、特定の地域限定ではなく、全国的な課題であることが示されています。

今回の調査からは、退職に至るハラスメントが今も全国の職場で起きていることが見えてきました。

パワハラやモラハラに加え、日常の小さな違和感の積み重ねが、人を静かに追い詰めています。

「対策はしているはずなのに、なぜ辞める人がいるのか」を考えるための材料として、この結果を捉えてもらえればと思います。

●本記事の監修者

ギフトコンシェルジュ:冨田仁(Mr.Gift)

「感謝」「応援」「お礼」「お祝い」…さまざまな心と心のつながりを代弁する贈り物文化に魅了され、ビジネス向けのカタログギフトを中心にプロデュースを行う。

“自己満足に終わらないプレゼントの選定”を得意とし、これまで15,000件以上のギフトの依頼を受けている。

●会社概要

会社名:株式会社ウェブギフト

所在地:東京都豊島区南大塚3-52-7 ブリッジファースト2階

問い合わせ電話番号:0120-666-937

代表取締役:冨田 仁(とみたひとし)Hitoshi Tomita

事業内容:ギフト・胡蝶蘭・観葉植物の販売

コーポレートサイト:https://www.webgift.co.jp/

オフィスギフト公式サイト:https://www.officegift.jp/

※こちらの記事を転載していただける場合は、上記サイトURLの記載をお願いいたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像