「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」を発表 副業実施率、企業の副業容認率・受入率が過去最高

一方で「過重労働」も過去最高水準、「副業転職」の実態や契約上の問題も明らかに

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都江東区、代表取締役社長:岩田 亮)は、 「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」の結果を発表いたします。

第四回目となる本調査では、正社員の副業実施率、企業の副業容認率・受入率がそろって過去最高を記録しました。副業は、企業の人材活用や個人のキャリア形成の手段として社会に定着しつつあります。

一方で、副業先へ転職する「副業転職」の実態が明らかになったほか、本業と合わせて月45時間を超える「過重労働」の問題、さらに業務委託による副業での「労働者性」※の問題も浮き彫りになりました。

本調査は、副業の現状を多角的に把握し、経営・人事が直面する課題解決と持続可能なキャリア形成に資する知見を提供することを目的に実施しました。

※労働者性: 「労働者として法律上の保護を受けられる立場にあるかどうか」を判断する基準

正社員の副業実施率、企業の副業容認率・受入率がそろって過去最高に

副業実施率は調査開始以降初めて上昇に転じた

■主なトピックス ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

【企業の副業容認】

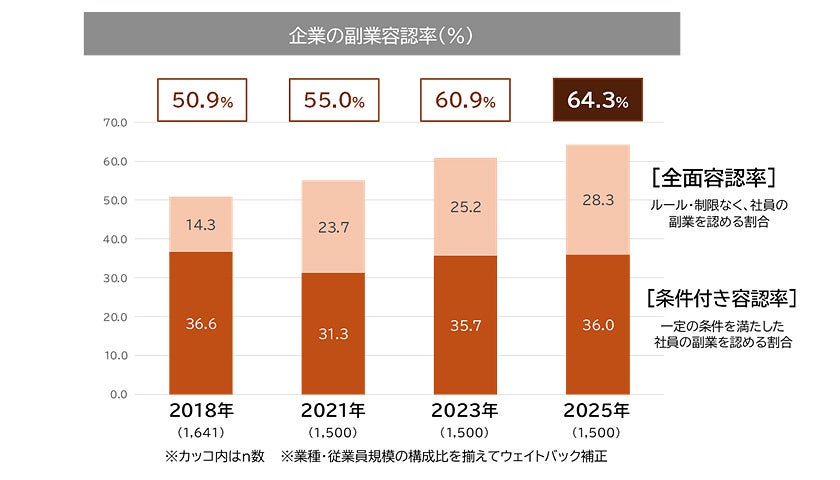

1. 副業容認率が過去最高、全面容認(ルールや制限なく副業を認める)の割合は2018年の約2倍。

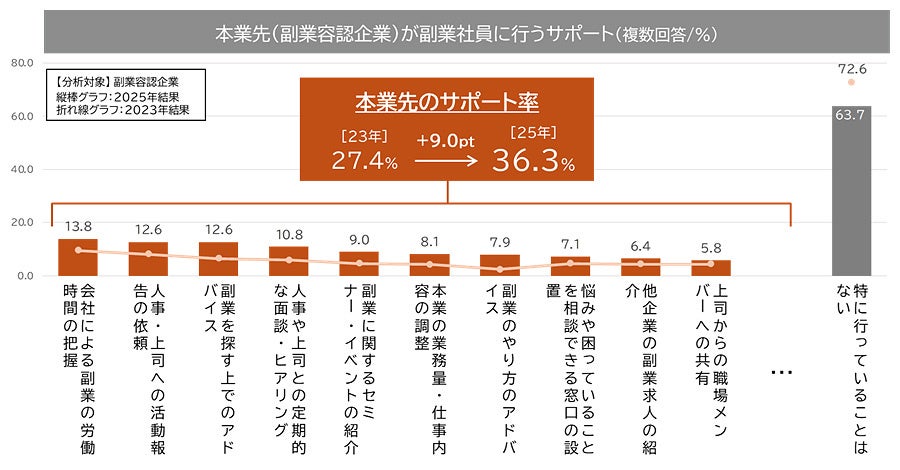

2. 本業先企業(副業容認企業)の副業社員へのサポート率が9.0pt上昇。副業推進が、一般的な取り組みとして企業間に広がりつつあることが示唆される。

【副業実施率と理由】

3. 正社員の副業実施率が過去最高の11.0%、特に男性20代で顕著。

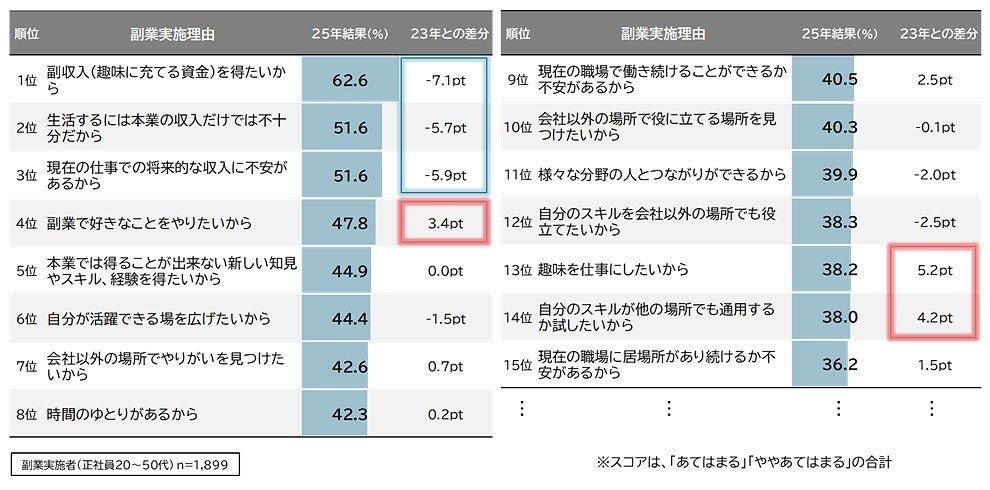

4. 副業理由が「収入補填」から「キャリア形成・自己実現」へシフト。お金のためだけでなく、“成長”や“やりがい”を求める動きが広がる。

【副業の時給】

5. 副業の時給は2025年調査で平均3,617円、中央値2,083円となり、調査開始以降で最も高い水準を記録。

【「副業転職」の実態】

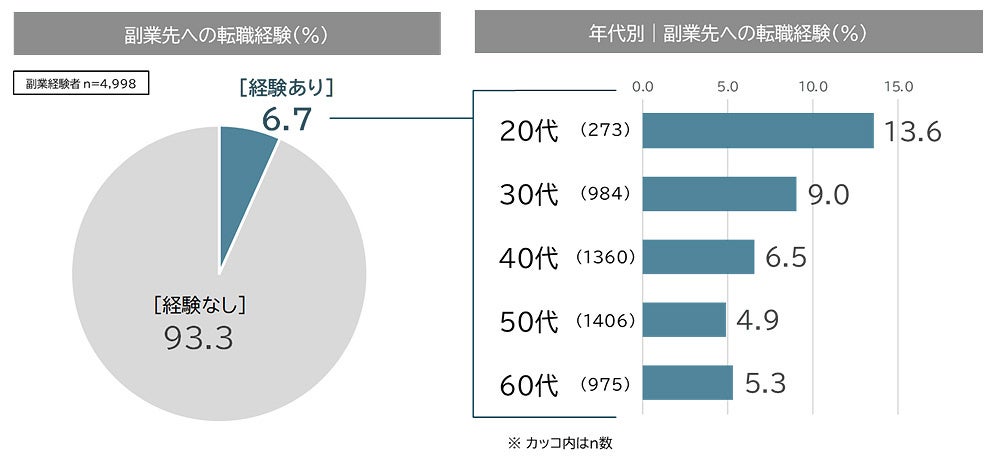

6. 副業経験者の6.7%が副業先に転職、20代は13.6%/受入企業の55.6%が「副業人材が自社に転職してきたことがある」と回答。

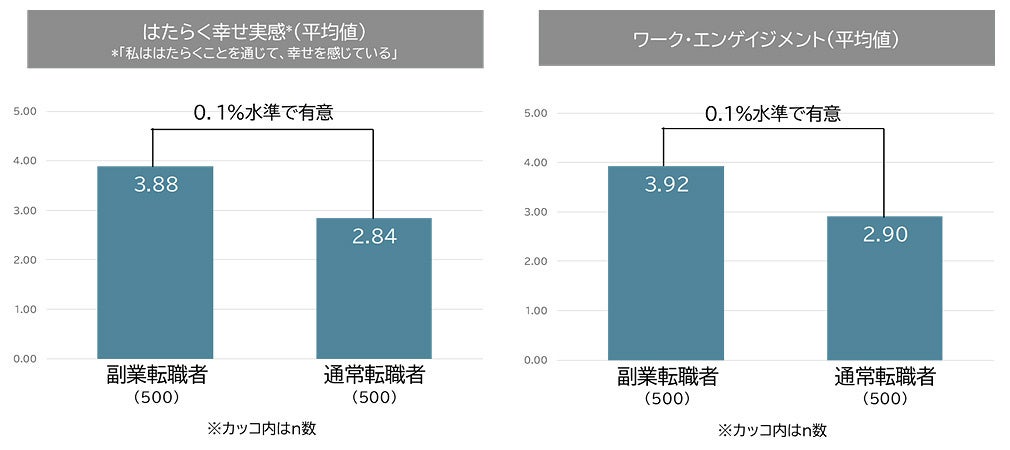

7. 副業転職者の、はたらく幸せ実感、ワーク・エンゲイジメントは、通常転職者と比べて高い。

【過重労働の実態】

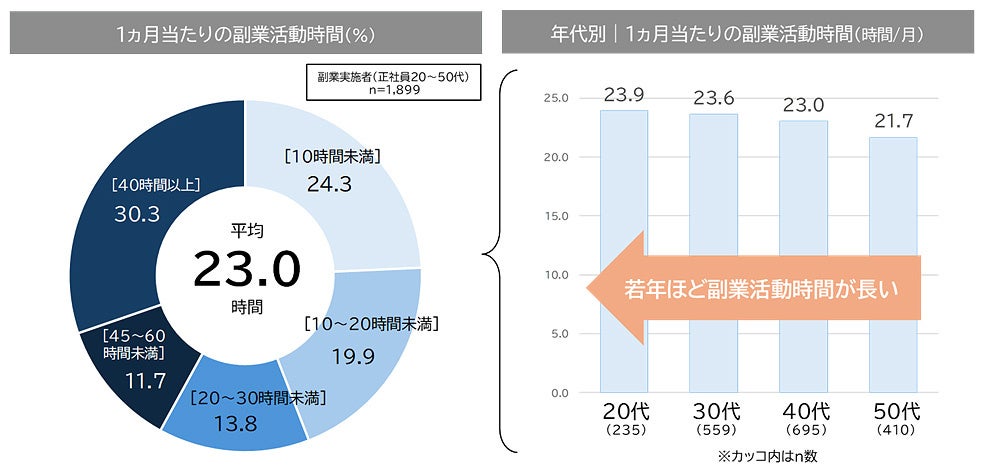

8. 1カ月当たりの副業時間は平均23.0時間。年代別では若年層ほど副業活動時間が長い傾向。

9. 過重労働が過去最高水準、本業(残業)+副業45時間超は3割、その半数は未申告。

【「労働者性」の問題】

10. 業務委託による副業※1には、報酬や業務の裁量が限定され、法的保護が及びにくいなど、契約と実態のギャップが問題となる「労働者性」※2が顕在化。

※1 会社員などが、本業以外に「雇用契約」ではなく「業務委託契約」で行う副業

※2 「労働者として法律上の保護を受けられる立場にあるかどうか」を判断する基準

■主なトピックス(詳細)

【企業の副業容認】

1. 副業容認率が過去最高、全面容認(ルールや制限なく副業を認める)の割合は2018年の約2倍:厚生労働省が示す「モデル就業規則」が改定され、新たに副業・兼業に関する規定が新設された2018年以降、企業の副業容認率は上昇の一途をたどる。副業容認率の内訳を見ると、「全面容認率」の割合が上昇傾向であることが分かる。

2. 本業先企業(副業容認企業)の副業社員へのサポート率が9.0pt上昇:本業先の企業(副業容認企業)が、副業社員に対して行うサポートの実態を見た。サポート率は、2023年調査より9.0pt上昇しており、副業推進が、一般的な取り組みとして企業間に広がりつつあることが示唆される。

【副業実施率と理由】

3. 正社員の副業実施率が過去最高の11.0%、特に男性20代で顕著:正社員の副業実施率は、2023年調査までは微減傾向であったが、今回4.0pt上昇し、過去最高の11.0%となった。副業実施率を性年代別に見ると、若年層の上昇傾向が確認されており、特に男性20代でその傾向が顕著であった。

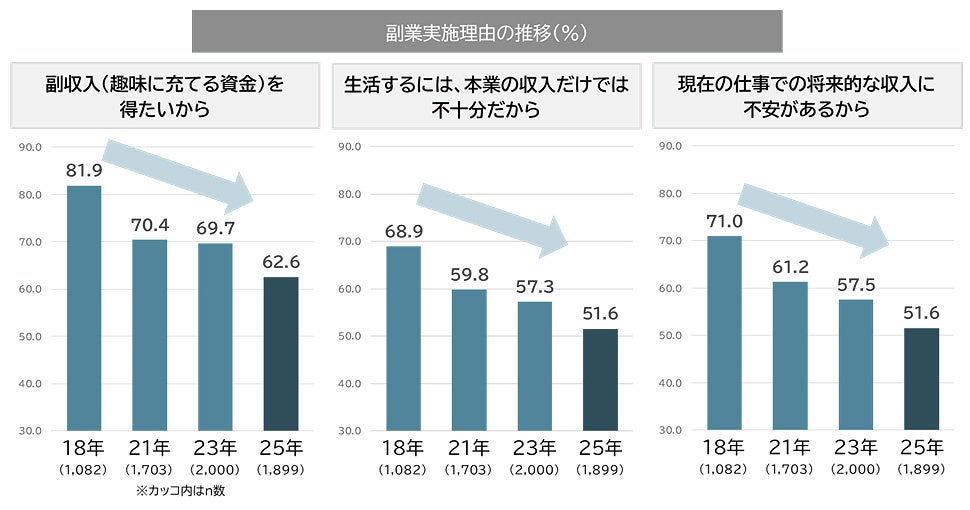

4. 副業理由が「収入補填」から「キャリア形成・自己実現」へシフト:「副収入を得たい」「本業の収入だけでは不十分」「将来的な収入に不安がある」といった収入補填の理由が上位であるが、そのスコアは2023年調査よりも減少。一方、「副業で好きなことをやりたい」「趣味を仕事にしたい」「自分のスキルが他の場所でも通用するか試したい」といった理由は2023年調査よりも上昇していることが分かる。

① 「副収入を得たい」「本業の収入だけでは不十分」「将来的な収入に不安がある」といった収入補填の理由は減少傾向。

② 副業を行う理由の推移を年代別に確認し、特徴的な項目を掲載した。以下2項目のスコアは特に20代で高く、上昇トレンドも見られる。副業を行っている20代は、本業に対して自己実現や理想とするキャリア形成のすべてを期待・依存していない様相がうかがえる。

【副業の時給】

5. 副業の時給は2025年調査で平均値3,617円、中央値2,083円。調査開始以降、最も高い水準となった。

【「副業転職」の実態】

6. 副業経験者の6.7%が副業先に転職、20代は13.6%:副業経験者の6.7%が「副業先の企業へ転職した経験がある」と回答。その経験率は若年層ほど高く、20代では13.6%。

受入企業の55.6%が「(他社の)副業人材が自社に転職してきたことがある」と回答:副業先(副業受入企業)側に、「(他社の)副業人材が自社に転職してきたことがあるか」を問うた。「副業転職あり」の割合は、2023年よりも7.0pt上昇し、55.6%という結果となった。副業転職者の割合が近年増えている可能性が示唆される。

7. 副業転職者の現在のはたらく幸せ実感、ワーク・エンゲイジメントについて確認したところ、いずれも通常転職者と比べて高い傾向。

【過重労働の実態】

8. 1カ月当たりの副業活動時間は平均23.0時間。年代別では若年ほど副業活動時間が長い傾向。

9. 過重労働が過去最高水準:個人調査・企業調査ともに、副業実施者が過重労働に陥る割合は、調査開始以降最も高い傾向となった。

本業(残業)+副業45時間超は3割、その半数は未申告:雇用契約を結ぶ副業の場合、健康保護等の観点から、本業と副業の労働時間を通算して、法定労働時間の順守状況を確認するルールが課される。上記の副業活動時間と本業における残業時間を通算したところ、合計が45時間以上の割合は3割を超えており、その内の半数以上が「本業先に副業を行っていることを報告していない」結果となった。

【「労働者性」の問題】

10. 業務委託による副業の「労働者性」の問題が顕在化:業務委託の副業を行う個人の中には、実態として労働基準法上の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、 労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった、「労働者性」の問題がしばしば指摘されている。本調査では、厚生労働省が公表しているチェックリスト※の内容を基に、「労働者性」の実態について調査した。

「労働者性」の判断基準チェックリスト

① チェックリストの各項目の労働者性スコアを算出した後、業務委託による副業実施者を類型化したところ、以下の4タイプに分けられた。「自律型ワーカー」タイプは、労働者性スコアが低く、業務委託の働き方の実態に即した安全層と解釈できる。その他の3タイプは、「労働者」と判断されるリスクの高い層であり、全体の55.2%を占める。

② 副業実施者の雇用形態に関する理解度:副業実施者に対して、副業の雇用形態に関する理解度を問うたところ、主観的に「理解している」と答える層は7割を超える。しかし、本調査で提示した2問のケーススタディをすべて正解した割合は2割に満たず、正答率は42%と低い結果となった。

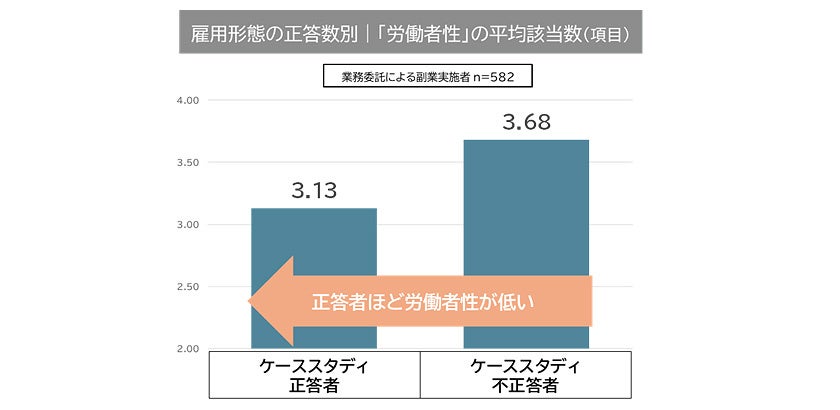

③ 副業実施者の雇用形態に関する理解度:副業の雇用形態に関するケーススタディ正答者は、不正答者よりも「労働者性」が低く、「業務委託契約時の交渉率」が高い。副業を行う個人のリテラシーを向上させることが、「労働者性」の問題に対して有効である可能性が示唆される。

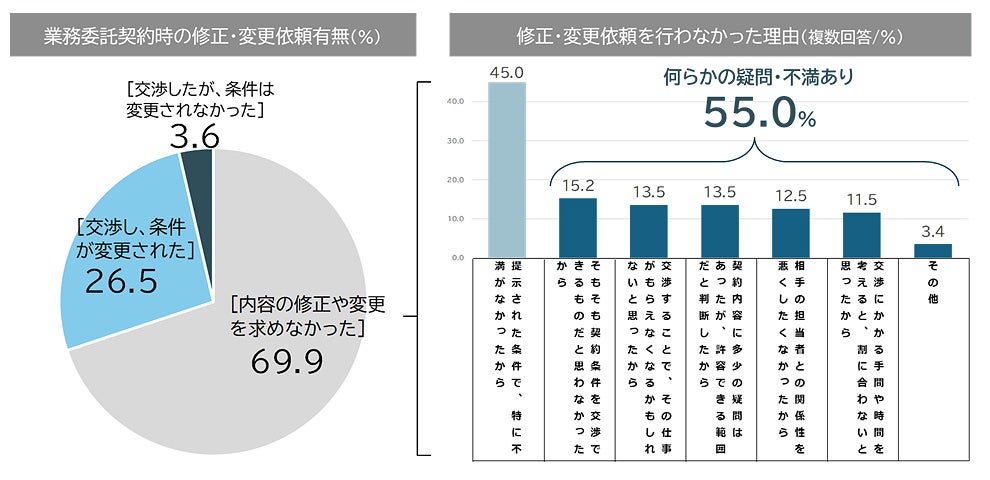

④ 契約交渉の実態:業務委託契約時の交渉の実態について確認した。契約時に内容の修正・変更を求めなかった割合は約7割。その理由を見ると、何らかの疑問・不満があった層が5割を超える結果となった。

■調査結果からの提言

2018年の「モデル就業規則」改定以降、パーソル総合研究所は副業の動向を継続的に観測してきた。最新の第四回調査では、企業の副業容認率・受入率、個人の副業実施率ともに過去最高を記録し、副業の裾野が着実に広がっていることが確認された。ただし、今回見えてきたのは単なる量的拡大にとどまらない。個人のキャリア戦略が、企業という“枠”を超えて駆動し始めたことの証左である。

特に若年層では、副業は収入補填の手段にとどまらなくなっている。本業で望む仕事や役割が得られない閉塞感や、一社に依存し続けることへの危機感から、組織の枠に捉われず、新たな活動の場を模索する動きが始まっているのだ。これは、キャリアの主導権を企業に委ねず(委ねられず)、自ら切り拓こうとする「キャリアの自己防衛」と言えるだろう。本調査で示された「副業転職」も、その延長線上の動きであり、入社後のミスマッチを防ぎつつ、より良い職場を探索する合理的なキャリア選択の動きと捉えられる。

一方で、課題も浮き彫りになった。副業による過重労働は過去最悪の水準に達し、企業が把握できない「隠れ過重労働」のリスクも顕在化している。さらに業務委託型の副業では、働き手の保護が不十分な「労働者性」の問題も無視できない。契約上は事業主でありながら、実態は雇用労働者のように扱われる「名ばかり事業主」と呼ぶべき層が、一定数存在することも明らかになった。

企業や社会は、こうした副業における質的転換を前提とした新たな関係性やルールを築く必要がある。とりわけ企業には、副業人材を単なる穴埋め要員として扱うのではなく、将来の社員候補や新たな知の供給源として戦略的に活用する視点が求められる。労働力不足が深刻化する中、この潮流に適応できない企業は、人材獲得競争において厳しい立場に置かれていくだろう。

● 本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

● 調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

第1回目: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/sidejob.html

第2回目: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/sidejob2.html

第3回目: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/sidejob3.html

第4回目: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/sidejob4/

● 報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像