<後編>10代~70代以上1,050名調査が明かす世代別オンラインコンテンツ選好・利用実態調査 ~ テキスト・動画・音声・画像はシーン別にどう使い分けられているのか? ~

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ 【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエストが世代別にオンラインコンテンツ利用実態調査

近年、スマートフォンやSNSの普及が加速したことで、動画・音声・画像など多彩なコンテンツを手軽に活用できるようになりました。一方で、テキスト記事や図解といった文字・視覚を基盤とする情報ソースも、正確さや検索性の高さからいまだ根強い需要を保っています。

こうしたコンテンツ利用動向の変化を捉えるべく、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ )は、2024年12月18日に大規模調査を実施。対象者は“10代”、“20代”、“30代”、“40代”、“50代”、“60代”、“70代以上”の7つの年齢区分に150名ずつ、合計1,050名に及びます。

本調査では、オンライン上に存在するテキスト・動画・音声・画像・図解といった各種コンテンツを世代別にどの程度利用し、どのようなシーンで好まれているのかを詳細に分析しました。

結果として、ユーザーが「いつ・どんなフォーマット」で情報を得たいのかといった傾向が見えてくるだけでなく、コンテンツ提供側にとっても、ターゲット世代や利用シーンに応じた最適な情報発信の方向性をつかむうえで貴重な示唆を与える内容となっています。

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▼前編はこちら

<前編>10代~70代以上1,050名調査が明かす世代別オンラインコンテンツ選好・利用実態調査

(注1)2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

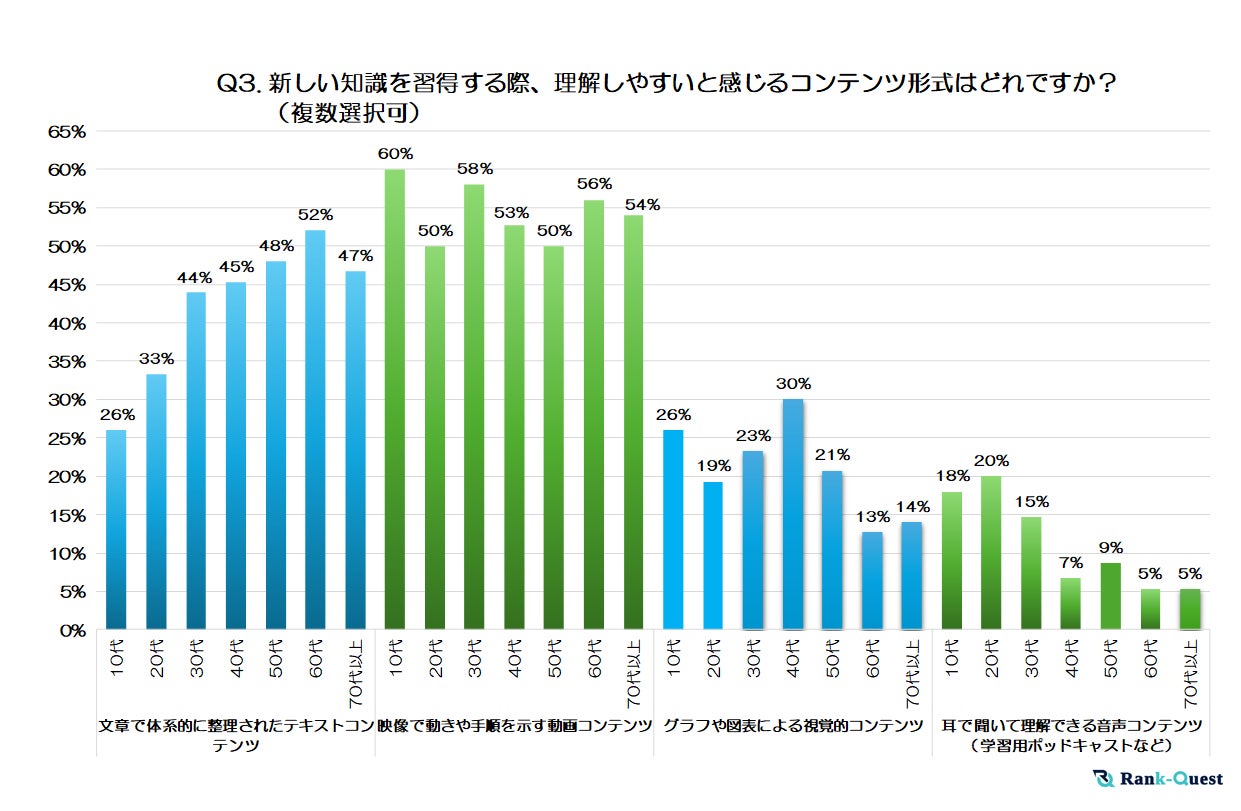

調査結果➂:新しい知識を習得する際、理解しやすいと感じるコンテンツ形式はどれですか? ※複数選択可(注2)

1.「文章で体系的に整理されたテキストコンテンツ」は年齢が上がるほど支持上昇

-

10代の26%から始まり、60代で52%と最も高くなっています。70代以上でも47%と、やや高めです。

-

学校教育やビジネス現場などの長年の「活字文化」に慣れた層ほど、文章によって論理的・体系的に整理された情報を好む傾向があると推察されます。

-

大量の情報を自分のペースで読み進められる点や、検索・引用が容易な点も、テキストを選好する理由かもしれません。

2. 映像で動きや手順を示す「動画コンテンツ」が全世代でトップ

-

各年代でおよそ5~6割が「理解しやすい」と回答しており、いずれの世代でも最も支持を集めています。

-

静止画やテキストでは伝わりにくい「動き」や「プロセス(手順)」の理解に役立つこと、また近年のSNS・動画サイトの普及で気軽に視聴できる環境が整ったことなどが背景にあると考えられます。

3. 「グラフや図表」は40代でやや人気

-

全体的には2~3割前後の支持ですが、40代が30%と、ほかの世代に比べて若干高めです。

-

「数字や比較関係を視覚的に把握したい」、「文章だけではイメージしづらい部分を図示してほしい」というニーズがあるのでしょう。

-

一方、60代以降は13~14%と低めで、文字情報を中心に理解を深める学習スタイルを維持している層が多いことが示唆されます。

4. 「耳で聞いて理解できる音声コンテンツ」は若年層に一定の支持

-

学習用ポッドキャストなどの音声ベースのコンテンツは、10代で18%、20代で20%、30代で15%と比較的高めです。一方、40代以降は10%未満に落ち込みます。

-

通勤・通学中や家事の合間など「ながら学習」に適した媒体として注目されていますが、まだ主流とまではいかない様子が伺えます。

-

図解や映像が必要な内容の場合は、音声のみだと理解しづらいことも利用率を抑える一因かもしれません。

総括すると、動画は全世代から高い支持を得ており、とくに動きや手順の理解に適しています。一方、年代が上がるほどテキストの利用率が高まり、グラフ・図表は40代でやや高く、音声は若年層に限られたニーズにとどまっています。

今後は、目的や内容に合わせて「テキスト」、「動画」、「図表」、「音声」といった複数の形式を併用することで、学習効率や理解度を高めたいというニーズがますます高まると考えられます。情報提供者側としては、ターゲットとなる年代や学習場面を意識しながら、最適なコンテンツ形式を選択・組み合わせる戦略が重要になるでしょう。

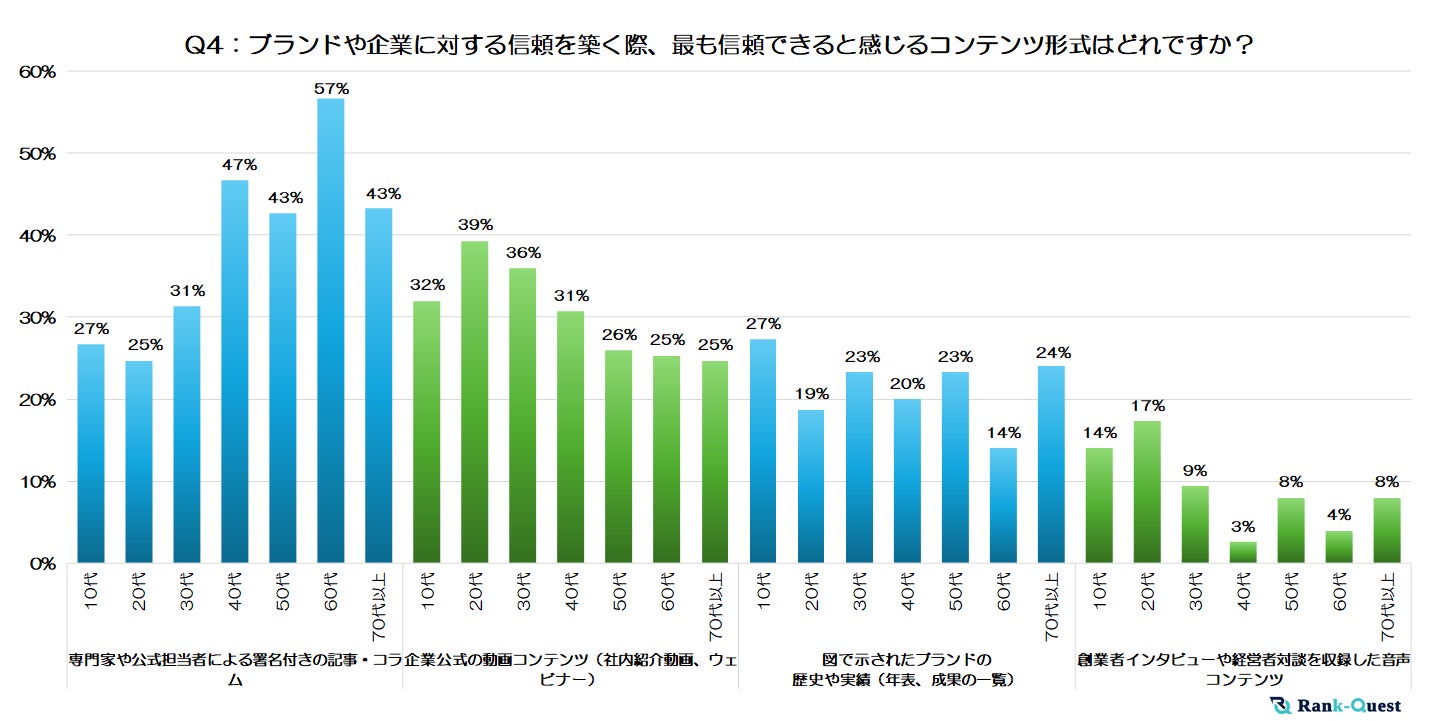

調査結果④:ブランドや企業に対する信頼を築く際、最も信頼できると感じるコンテンツ形式はどれですか?

1.専門家や公式担当者による署名付きの記事・コラムが全体で最も高い支持

-

特に60代が57%と突出しており、40代でも47%、50代及び70代以上でも43%と高めです。

-

信頼の源泉として「客観的・専門的な視点」や「公式な発言であること」を重視する層が多いと考えられます。

-

若年層(10代・20代)は25~27%前後にとどまるものの、30代以降から支持率が上昇し、社会経験やビジネス経験が増えるにつれ、このような記事・コラムをより重視する傾向が見られます。

2.企業公式の動画コンテンツは若年層を中心に人気

-

20代が39%と最も高く、30代の36%と10代の32%がそれに続きます。

-

若い世代は「動画で直接メッセージや社内の様子を確認できる」点に信頼を感じやすいのかもしれません。

-

一方、50代・60代・70代以上では25~26%にとどまり、動画コンテンツ単独では信頼獲得に大きく寄与しにくい様子がうかがえます。

3.図で示されたブランドの歴史や実績は全体的に20%前後

-

10代の27%がやや高めで、ブランドのバックグラウンドに関心を持つ若年層が一定数いるようです。

-

20代では19%と低い一方、70代以上は24%と比較的高めの数字が出ています。

-

数字や年表など、ビジュアルで実績を確認できることが信頼につながる層と、「数字だけではなく専門家の解説や文章情報を併せて見たい」層に分かれている可能性があります。

4.創業者インタビューや経営者対談の音声コンテンツはニッチ

-

10代・20代が14~17%とそれなりの利用があるものの、30代では9%、40代では3%と激減し、その後50~70代以上でも4~8%にとどまります。

-

経営層の肉声を聞けるメリットはある一方、「耳で聞くだけでは判断材料が不足する」、「他の手段よりも時間がかかる」と感じる層が多いことが想定されます。

総括すると、最も信頼されるのは「専門家や公式担当者による署名付きの記事・コラム」で、特に40代以降が高い関心を示しています。

若年層では企業公式の動画コンテンツの支持がやや高い一方、ブランドの歴史・実績を示す図表や創業者インタビューの音声は、いずれの世代でも決定的な信頼要因にはなりにくいようです。

したがって、企業やブランドが多世代にわたって信頼を獲得するには、まず文章・コラムを中心に情報を提供しつつ、動画や図表で補足するといった複数フォーマットの活用が鍵になると考えられます。

まとめ:世代別ニーズに応じたマルチフォーマット戦略が成功の鍵

これまで紹介してきた4つのアンケート結果から、オンライン上でのコンテンツ消費や企業への信頼構築には、世代ごとに異なるはっきりとした傾向があることが明らかになりました。

まずQ1では、若年層ほど動画を多用し、高齢層ほどテキストを好むという世代間の嗜好の大きな差が浮き彫りとなっています。

次にQ2の購入前情報収集においては、専門家や公式担当者による記事・レビューが高い評価を受け、動画や写真は補足的役割を担うにとどまっていることがわかりました。

さらにQ3の結果からは、新しい知識を習得する際、多くの世代が「動画で視覚・聴覚両面から情報を得る」利点を強く感じている一方、年代が上がるにつれてテキストへの親和性も高まるという、メディア利用のバランス変化が確認されています。

そしてQ4では、ブランドや企業への信頼構築に際し、専門家や公的立場からの発信がより大きな説得力を持つ一方、若年層には動画を通じた企業イメージの訴求が有効となるケースも示唆されました。

総合してみると、ユーザーが求める情報の形式は年代や利用シーンによって大きく異なるため、一つのコンテンツ形式だけでは幅広いニーズを満たすことは難しいと言えます。動画・テキスト・図解・音声などを複合的に展開し、それぞれの強みを生かしながらターゲット層に合わせた情報発信を行うことこそが、今後のマーケティングやコミュニケーション戦略で重要なポイントになるでしょう。

今後は、スマートフォンやSNSなどの普及がさらに進むことで、人々の情報接触スタイルがますます多様化すると予想されます。そうした変化への柔軟な対応こそが、信頼醸成と効果的な情報提供の両面で成功を導く鍵となるはずです。

執筆者:城下透子

ランクエスト ライティングチーム編集長

東北芸術工科大学芸術学部文芸学科を卒業後、雑誌・書籍編集プロダクションに入社し、紙媒体での編集業務に携わる。その後、株式会社ecloreに入社。SEOコラムやインタビュー記事、サービスページなどを執筆し、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つ。座右の銘は、「“言う”と“伝える”は異なる」。

調査概要

調査日:2024年12月18日

調査対象地域: 全国

調査機関: Freeasy

調査方法: オンラインアンケート調査

調査人数: 1,050名 ※

※ 本調査は10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上の7区分に分け、

それぞれ150名ずつ、合計1,050名を対象としています。

調査対象: 10代~70代以上の男女

<<調査結果の利用条件>>

1.情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」の名前を明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-contents-seo/

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point①自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point➁正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point③SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 :株式会社eclore

代表者 :宮島 隆

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

事業内容:主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- ネットサービスマーケティング・リサーチ

- ダウンロード