「医療従事者の職業生活に関する定量調査」を発表 医療従事者の「はたらく幸せ実感」、全国の就業者平均を下回る

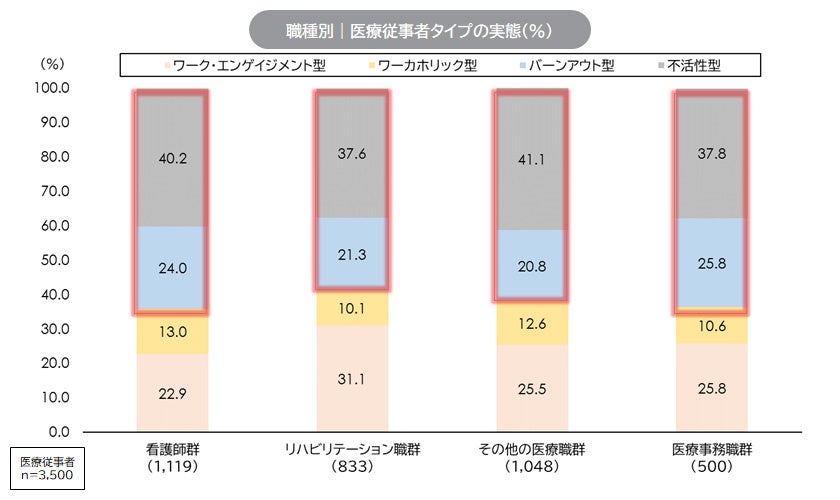

約6割が「不活性」または「バーンアウト」傾向

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都江東区、代表取締役社長:岩田 亮)は、 医療・福祉分野で働く全国の医療従事者※1を対象に実施した「医療従事者の職業生活に関する定量調査」の結果を発表しました。

本調査では、医療従事者の「はたらく幸せ実感」は全国の就業者平均を下回り、約6割が仕事への熱意が持てない「不活性」な状態、またはストレスの高い「バーンアウト(燃え尽き)」状態にあることが明らかになりました。また、ハラスメントやインシビリティ(非礼)※2など心理的負担要因、人事評価制度、苦情(クレーム)対応体制の実態も明らかにしています。

本調査は、新型コロナ禍を経て医療現場の負荷や人手不足が長期化するなか、医療従事者の心理的ウェルビーイングや職場環境の改善に向けた基礎データとして活用いただくことを目的に実施しました。

※1 医療従事者:本調査における「医療従事者」とは、看護職群、リハビリテーション職群、その他医療職群(薬剤師や栄養士など)、医療事務職群の4職種群を指し、医師職は含まれていません。各職種の詳細は報告書のP13をご参照ください。

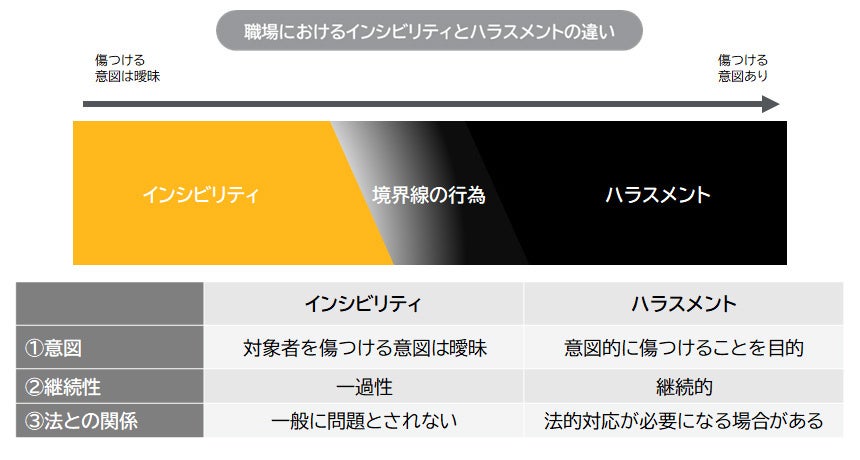

※2 インシビリティ:相手を傷つけようとする意志は明確ではないものの、他人への思いやりや配慮のない礼を欠いた言動

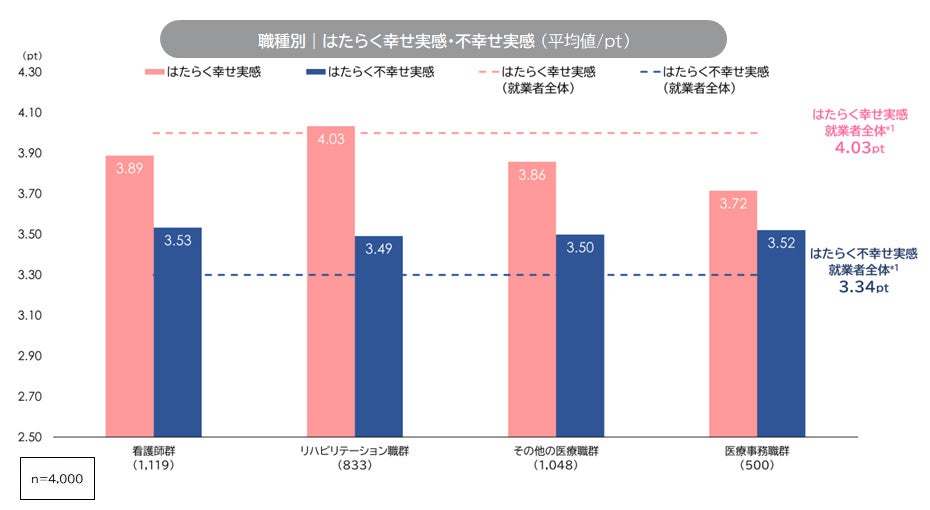

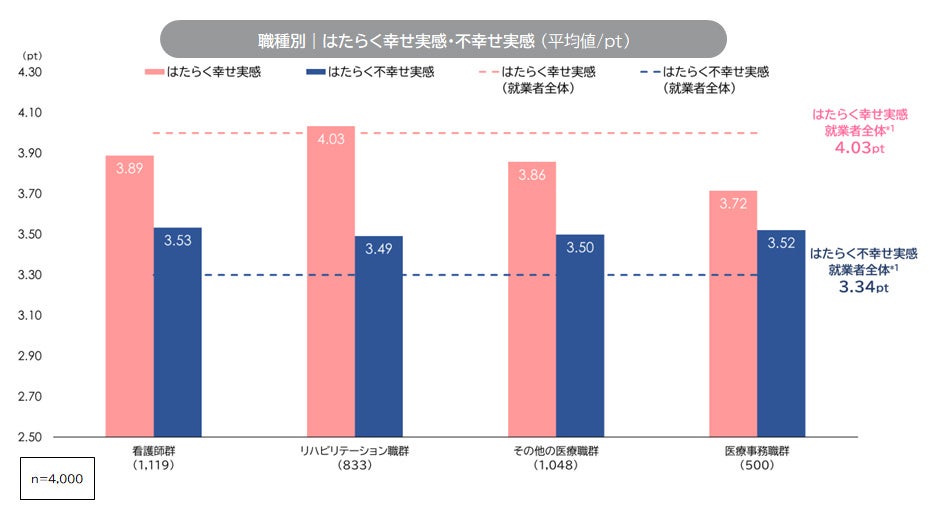

医療従事者の「はたらく幸せ実感」は、全国の就業者より低い傾向で、「はたらく不幸せ実感」は高い傾向

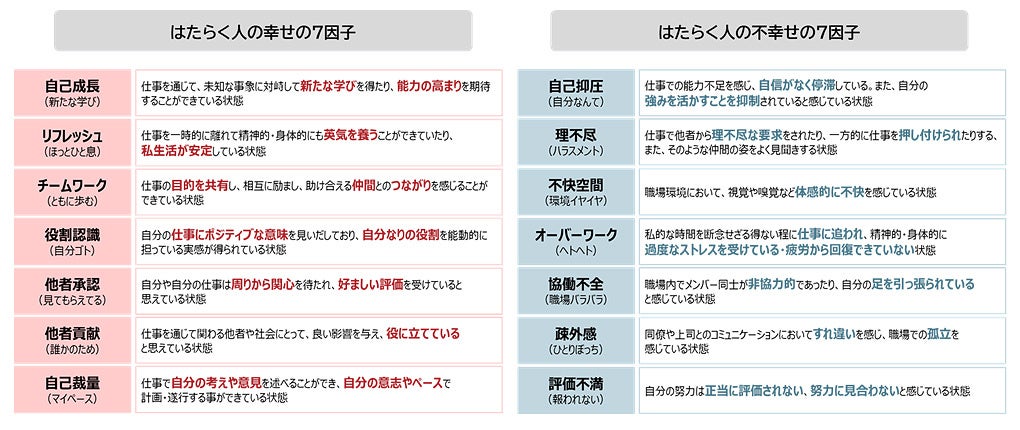

■本調査における、はたらく事を通じて感じる幸福感や不幸感の要因は、それぞれ7つの因子で構成され以下のように定義。7つの因子の状態を良好に保つことによって、職業生活ウェルビーイングを高めることができる。

<主なトピックス> ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

【医療従事者のウェルビーイング】

1. 医療従事者の「はたらく幸せ実感」は全国の就業者平均を下回る。

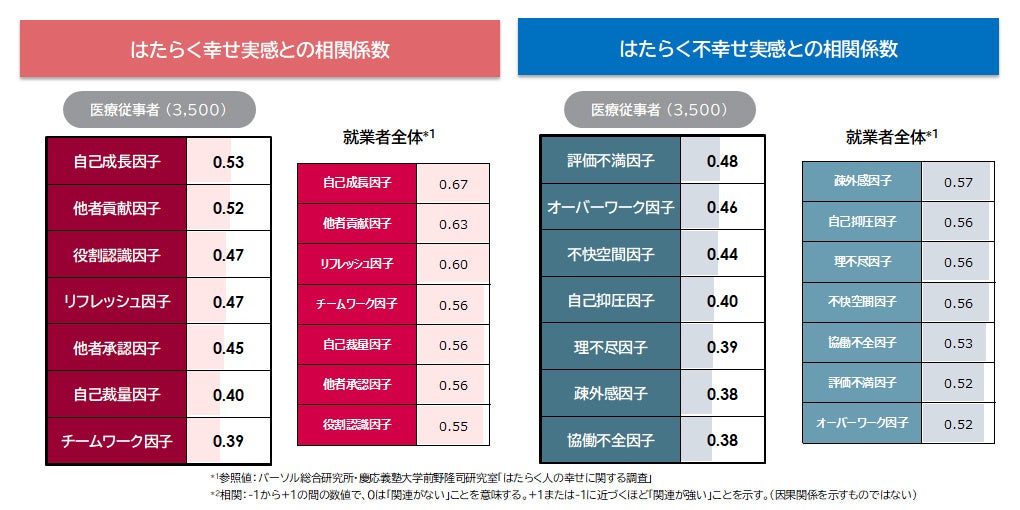

2. 医療従事者の「はたらく幸せ実感」は「自己成長」「他者貢献」「役割認識」との関係が強い。一方、「はたらく不幸せ実感」は「評価不満」と「オーバーワーク」との関係が強い。

【仕事のやりがい/世間のイメージ】

3. 医療従事者としてのやりがいは、患者との関わりに由来する要因が多く、他者貢献志向が強い傾向。

4. 医療従事者の約半数が自身の職業に誇りを持っているが、仕事の負担やストレスの大きさなどから、家族や友人らには勧めにくいと感じる人も4割強にのぼる。

5. 看護師群の4割以上が、メディアや社会が抱く職務イメージが実態と比べて悪すぎると回答。

【仕事への熱意とストレス】

6. 医療従事者の約6割は、仕事への熱意・没頭するようなやりがいを見出せていない。

【心理的苦痛/クレーム対応】

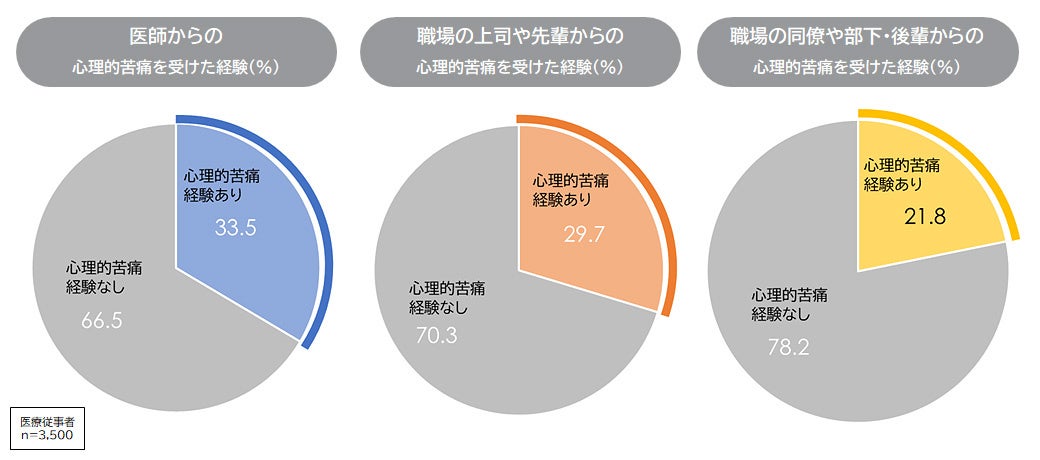

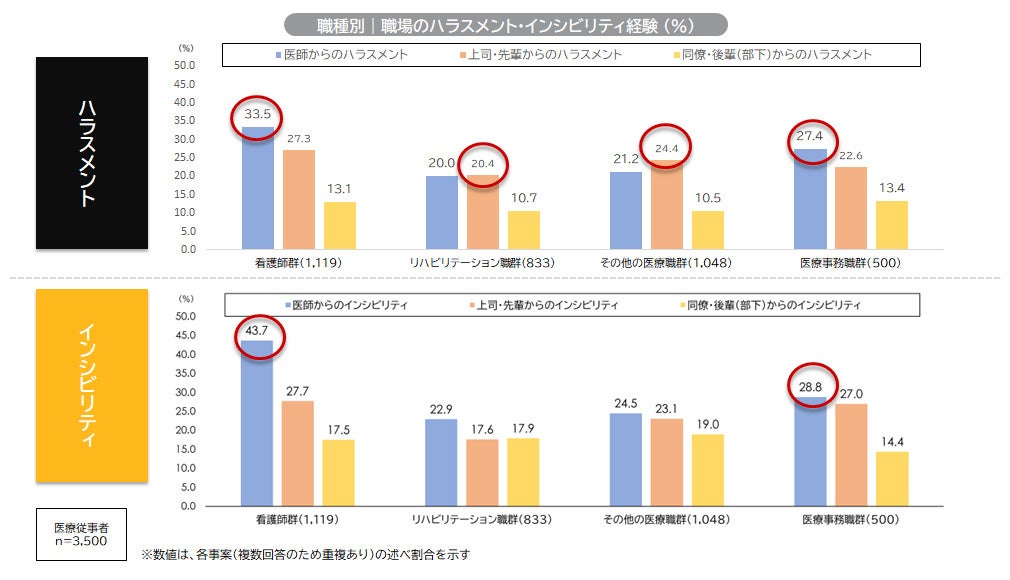

7. 医療従事者の3割が過去1か月に心理的苦痛を経験。特に看護師で多く、医師からのハラスメント(33.5%)やインシビリティ(非礼・43.7%)を受けた経験が高水準。※両方を経験したケースも含まれる(複数回答)

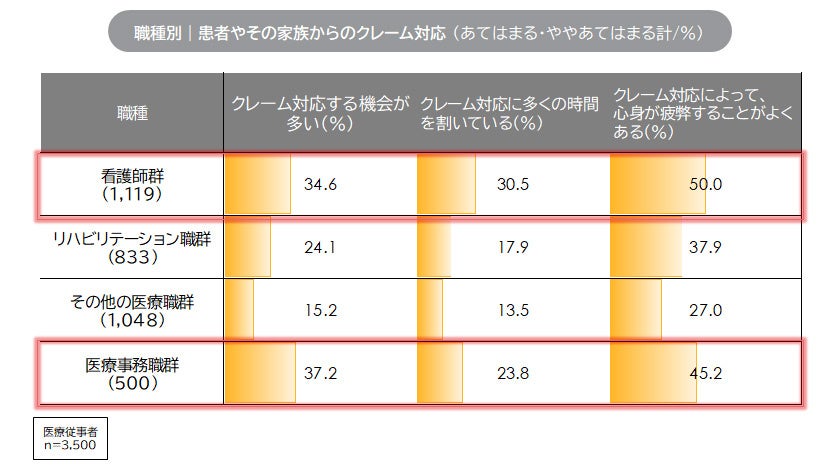

8. 看護師(34.6%)と医療事務(37.2%)は、患者やその家族からのクレームに対応する機会が多く、クレーム対応によって心身が疲弊することがよくある(看護師50.0%、医療事務45.2%)と回答。

9. 患者やその家族からのクレーム対応を「組織」で行う職場は、モチベーション維持や疲弊予防への関連が示唆される。

【人事評価】

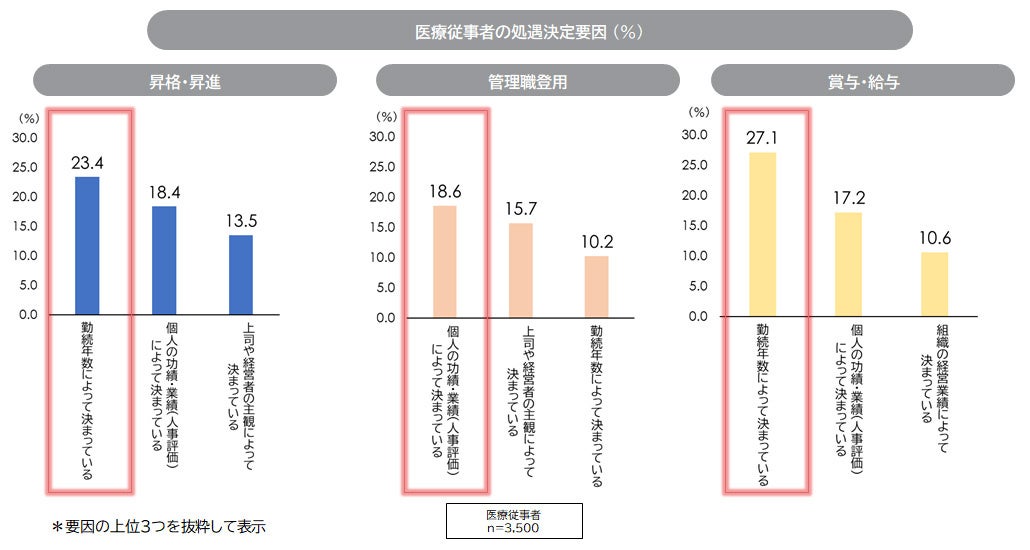

10. 医療現場の給与・賞与の処遇は年功的運用が多いが、管理職登用については個人業績的側面が考慮される傾向。

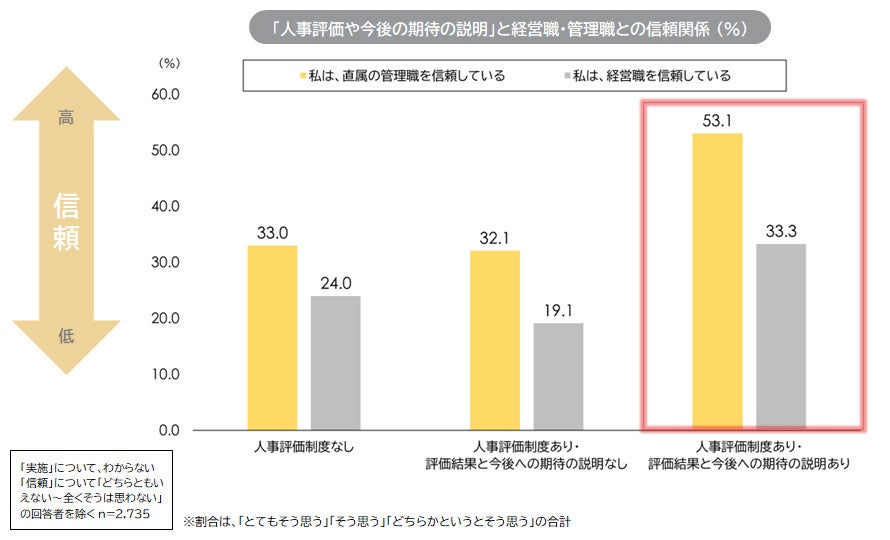

11. 人事評価制度の有無よりも、評価のフィードバックと今後の期待の説明の有無が、経営職・管理職との信頼関係を高める可能性。

<主なトピックス(詳細)>

【医療従事者のウェルビーイング】

1. 医療従事者の「はたらく幸せ実感」は全国平均を下回る:職業生活におけるウェルビーイング※1の主観指標「はたらく幸せ実感」は、「リハビリテーション職群」のみ就業者全体平均※2と同水準であり、「看護師群」「その他医療職群」「医療事務職群」は下回った。一方で「はたらく不幸せ実感」は全職種で就業者全体平均を上回る。

※1職業生活ウェルビーイング:自分の仕事に満足し、はたらく事を通じて、社会とのつながりや貢献、喜びや楽しみを感じることが多く、怒りや悲しみといった嫌な感情をあまり感じずにいる状態。また、そのような仕事や働き方を自分で決めることができている状態。

※2 参照値:パーソル総合研究所 「はたらく人のウェルビーイング実態調査 2025」(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/well-being/img/Well-Being_AtWork_ver1.pdf)

2. 医療従事者の「はたらく幸せ実感」に最も強く関係する因子は「自己成長」「他者貢献」「役割認識」: 医療従事者のはたらく幸せ実感は、「自己成長」「他者貢献」「役割認識」「リフレッシュ」因子との関係が相対的に強い傾向がみられ、不幸せ実感は、「評価不満」「オーバーワーク」因子との関係が相対的に強い傾向。

【仕事のやりがい/世間のイメージ】

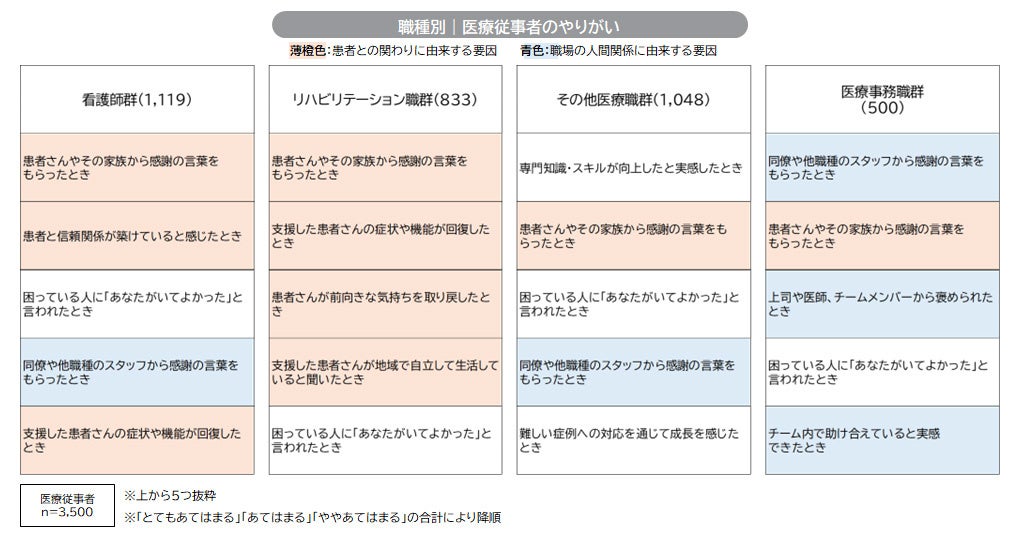

3. 医療従事者としてのやりがいは、患者との関わりに由来する要因が多く、他者貢献志向が強い傾向:看護師群やリハビリテーション職群がやりがいを感じるときは、「患者や家族から感謝の言葉をもらったとき」が最も多く、人との関わりが中心となっている。その他の医療職群は「専門知識・スキルの向上」が最も多く、専門性の発揮がやりがいとなっている。事務職群では「同僚や他職種からの感謝」が最も多く、チーム内の協働がやりがいを支えている傾向。

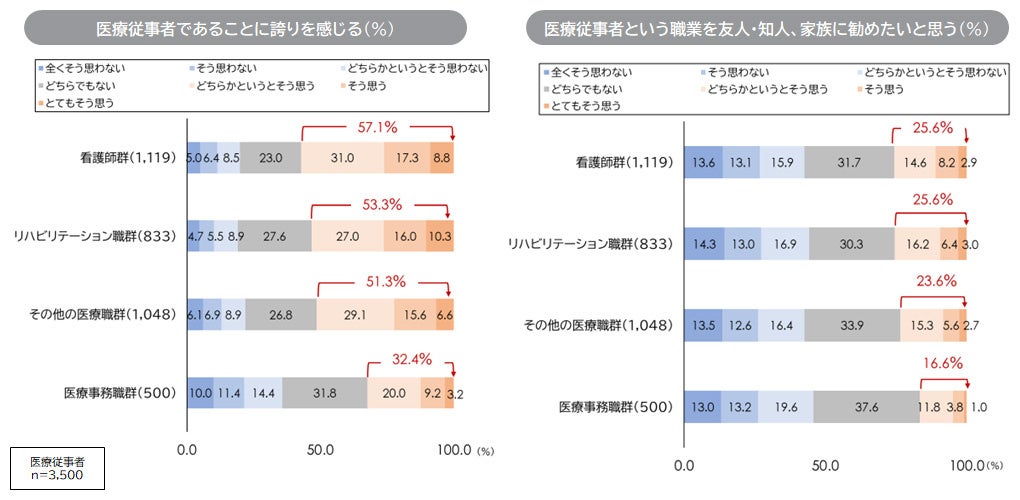

4. 医療従事者の半数以上は、自身の職業に誇りを持っている:医療従事者の5割強は、自身の職業に「誇りを感じる」と回答。一方、自身の職業を「友人・知人、家族に勧めたいと思う(推奨意向)」人は2割程度に留まる。

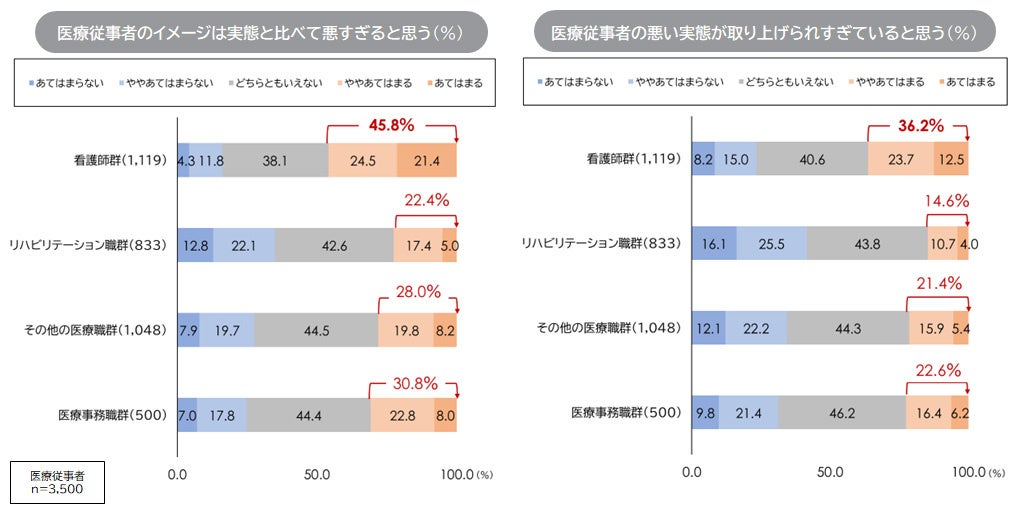

5. 看護師群の4割以上が、メディアや社会が抱く職務イメージが実態と比べて悪すぎると回答:医療従事者のイメージに対する意識について、「実態より悪い」との回答が一定数見られ、 特に看護師群は「実態より悪いイメージを持たれている」(45.8%)、「悪い実態が過度に取り上げられている」(36.2%)が相対的に高い。

【仕事への熱意とストレス】

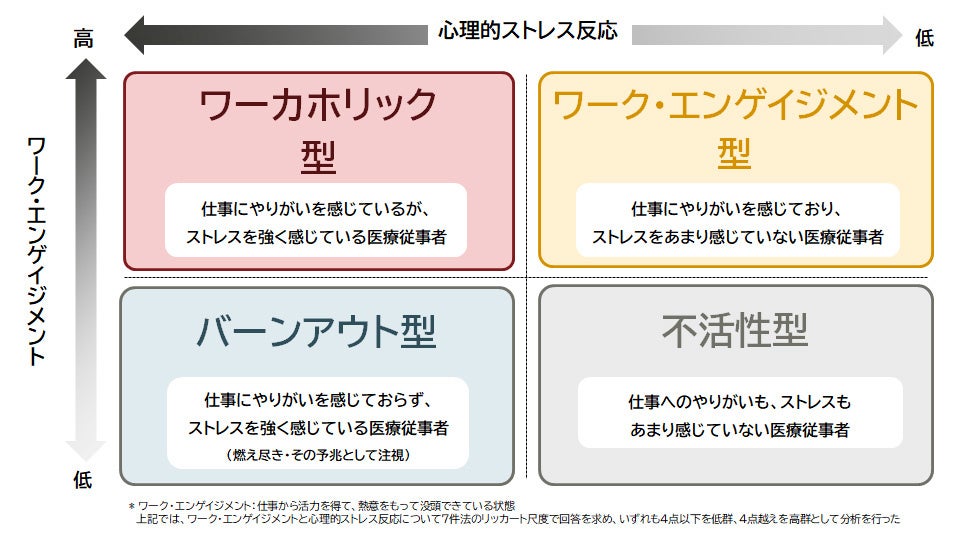

「ワーク・エンゲイジメント」※と「心理的ストレス反応」の傾向で、医療従事者を以下の4タイプに分けた。

6. 医療従事者の約6割は、仕事への熱意・没頭するようなやりがいを見出せていない:仕事に打ち込む熱意も過度なストレスも感じていない「不活性型」と、ストレス状態も高い「バーンアウト(燃え尽き)型」と合わせると60%を超える。

【心理的苦痛(ハラスメントとインシビリティ)】

近年、就労者の人権意識の高まりと共に医療現場においても「ハラスメント」への関心が高まっている。しかし、法的対応が必要となるハラスメントには至らないが相手への礼を欠いた事案もある。これは「インシビリティ(非礼)」と称され、ハラスメントとは区別して対応策を検討する職場が増えている。両者の概念は判断の難しい境界(グレーゾーン)があるものの、概ね①意図、②継続性、③法との関係において区別されている。なんでも「ハラスメント」と一括りにせず、職場のモラルについて議論する新たな観点としたい。

7. 医療従事者の約3割が過去1か月に心理的苦痛を経験:職場での心理的苦痛経験は「医師から受けた」が最も高く、1か月間に33.5%が経験を報告している。また、「上司・先輩から受けた」が29.7%、「同僚や部下・後輩から受けた」は21.8%であった。

① 特に看護師で多く、ハラスメント(33.5%)、インシビリティ(非礼・43.7%)が高水準:職場で経験した心理的苦痛の経験内容をハラスメントとインシビリティに区分し、相手別の延べ回答割合で比較した。看護師群・医療事務職群では「医師から」の割合が相対的に高い。リハビリ職・その他医療職群では「上司・先輩から」のハラスメント報告が相対的に高い傾向がみられた。

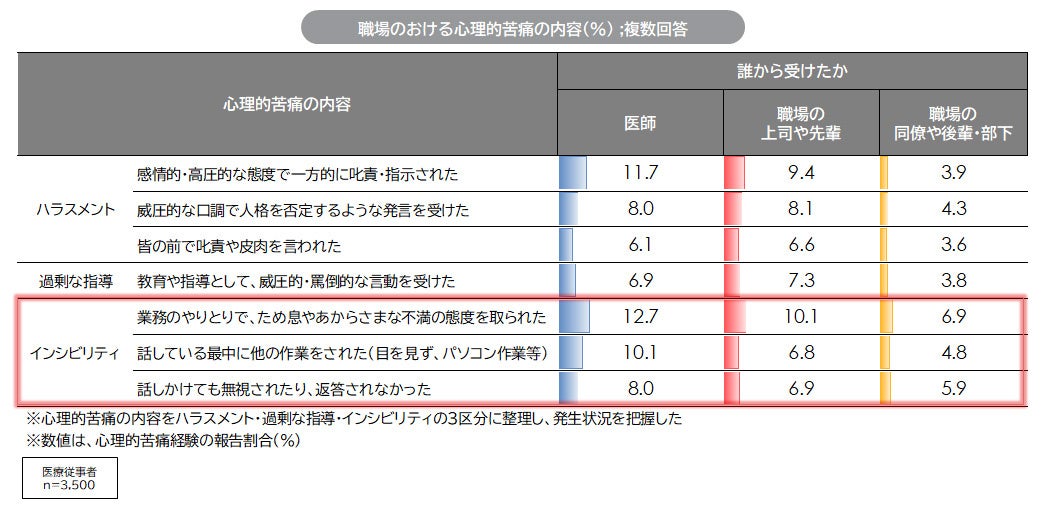

② 職場で経験した心理的苦痛の内容(過去1か月以内):過去1か月間に受けた心理的苦痛の具体的な内容では、「ため息や不満の態度」や「目を見ない・他の作業をする」といったインシビリティ事案が多く、「感情的・高圧的な叱責」「威圧的な発言」などハラスメント事案も確認された。相手としては、医師からの経験割合がやや多い傾向がみられる。

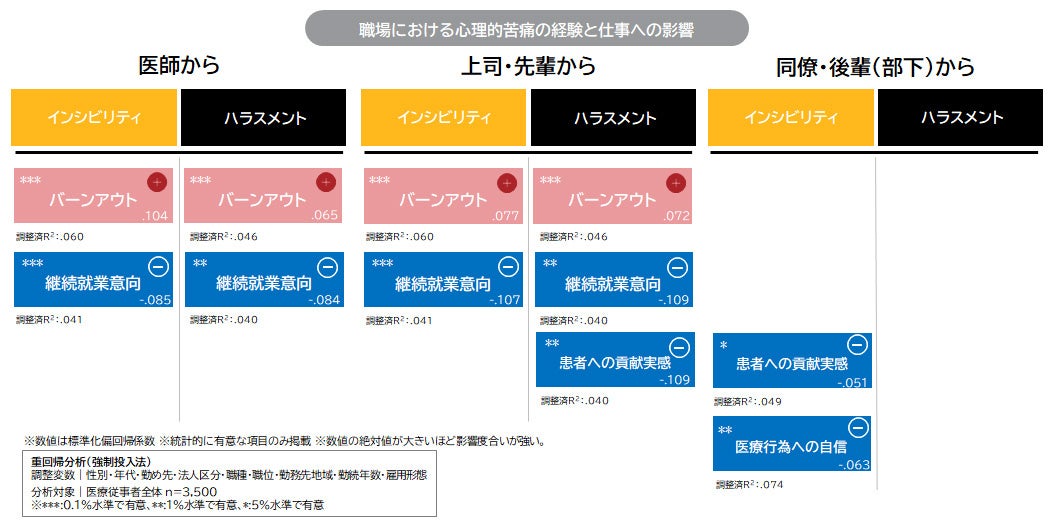

③ 職場における心理的苦痛の経験と仕事への影響:医師や上司・先輩からの心理的苦痛は、バーンアウト(仕事への燃え尽き)リスクを高め、この職場で働き続けたいという意向を下げる。この傾向は、ハラスメントとインシビリティで同程度の影響度を示した。法的対応が求められる点でハラスメントに注意が向きがちだが、職場におけるインシビリティも人材確保(定着)や専門性の発揮を阻害しうるため看過できない。

【クレーム対応】

8. 看護師と医療事務は、患者やその家族からのクレームに対応する機会が多く、クレーム対応によって心身が疲弊することがよくあると回答:患者やその家族からのクレーム対応の負担は、「看護師群」と「医療事務職群」で大きい傾向。看護師の50.0%は「(対応で)心身が疲弊することがよくある」と回答し、「医療事務職群」でも45.2%であった。

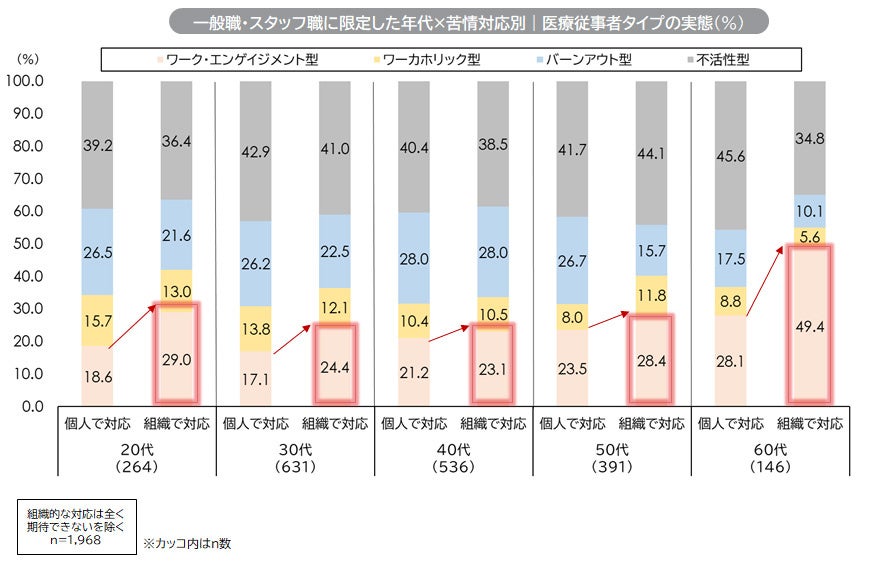

9. 患者やその家族からのクレーム対応を「組織」で行う職場は、モチベーション維持や疲弊予防への関連が示唆される:苦情対応を「組織」として行っている職場では、特に 20代・60代でワーク・エンゲイジメント型が多い傾向(20代29.0%、60代49.4%)がみられる。一方で、個人任せの職場では、「バーンアウト型」「不活性型」の比率が相対的に高い傾向。クレームに対しても組織的に対応できる職場体制が、医療従事者のモチベーション維持や疲弊予防に寄与している可能性がある。

【人事評価】

10. 医療現場の給与・賞与の処遇は年功的運用が多く、管理職登用については個人業績的側面が考慮される傾向:昇進・昇格や賞与・給与の決定基準では、「勤続年数」が最も多く、管理職登用については「個人の功績」が相対的に多い傾向。年功的要素がやや強いが、実力主義的要素や上層部の属人的判断による運用が併存している傾向。

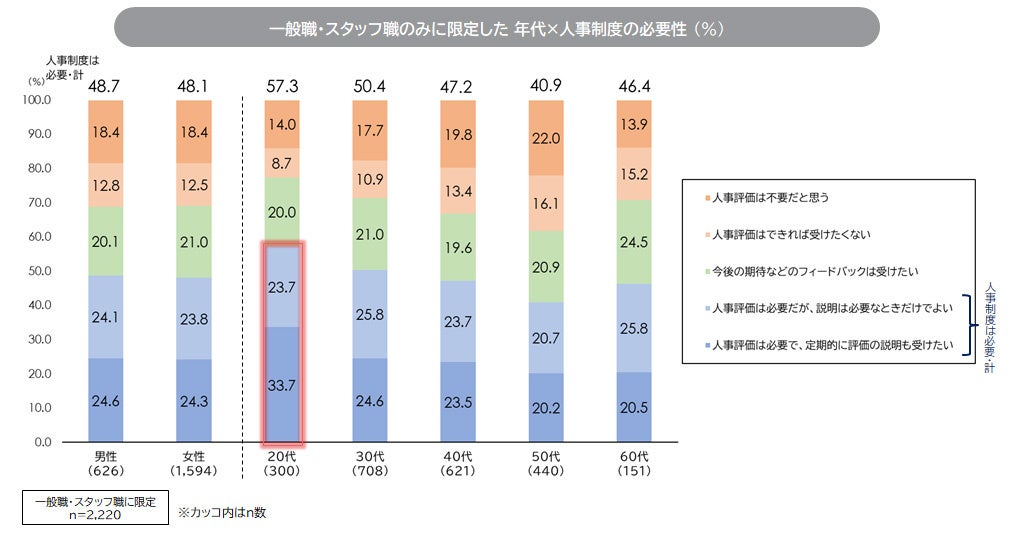

若年層ほど人事評価制度が必要と回答しているが、制度を不要とする層も30代以上で半数を超える:人事評価制度を「必要」と考えるかどうかを一般職・スタッフ職のみに限定して確認した。約半数が必要と回答しており、特に20代では57.3%と最も高い。年代が上がるにつれて必要性の認識はやや低下する傾向にあり、若年層ほど制度的評価やフィードバックを求める志向が強い。

11. 人事評価制度の有無よりも、評価のフィードバックと今後の期待の説明の有無が、経営職、管理職との信頼関係を高める可能性:人事評価や今後の期待の説明の有無と経営職・管理職との信頼関係を見た。人事評価があり、評価結果と今後の期待の説明があるほうが、経営職・管理職を信頼している割合が高い。人事評価制度があるだけでは職場の信頼関係は高まりにくく、適切な説明等が伴わない運用はかえって信頼を下げかねない。

<調査結果からの提言>

■「不活性型」「バーンアウト型」の早期検知と配置・体制の見直し

医療従事者は、自己成長意欲や役割への自負、貢献志向が強い一方、職場では「不活性型」「バーンアウト型」の割合が高い。精神的・身体的負担に対するある種の適応(防衛的反応)とも解釈できるが、状態が慢性化すると医療の質の低下や離職増につながりうる。早期に把握し、配置や体制を見直す必要がある。

<実務上のポイント>

・定期的なエンゲージメントサーベイや面談で職員の状態を把握し、仕事量や責任の偏りを是正する。

・短期的には、「適応的ディタッチメント研修」(業務からの適度な心理的距離の取り方)や、「セル

フコンパッション研修」(自己受容・自己への思いやり)の導入が有効と考える。

■職場の非礼(インシビリティ)の可視化と予防

ハラスメント対策の手前にインシビリティ(非礼)という概念を導入し、過度な萎縮を防ぎつつ、相互尊重の風土を醸成することが重要である。「〇〇ハラスメント」といった安易な呼称は、職場の人間関係を萎縮させ、医療安全上のリスクを高めうる。軽微な非礼行為でも放置すればより深刻化しかねず看過できない。

<実務上のポイント>

・エンゲージメントサーベイなどで職員の心理的苦痛の実態を把握し、個別対応と並行して職場事例な

どを用いたインシビリティ(職場での非礼行為)への理解を深める。

・自組織の実情に合ったガイドラインを策定し周知を進める。さらに、定期的なサーベイによって施策

の効果を検証・改善することで、取り組みを一過性のものではなく、組織文化として定着させる。

■評価制度導入前に信頼関係の構築を

医療機関の処遇制度は依然として年功的傾向が強く、属人的な運用も見られる若年層は評価制度を求める一方、否定的な職員も少なくない。

<実務上のポイント>

・評価制度の導入より先に、職場内の信頼関係を構築することが重要【信頼関係=無形資産】。

信頼関係の起点は上席者の姿勢にあり、①部下への信頼→②上司からの信頼感→③上司への信頼→④

部下からの信頼感、という2者の間の循環構造の中で強化される。

・制度導入の際には、処遇・人材育成方針を明確にし、評価基準の妥当性を担保した上で丁寧な運用教

育を行う。

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

●調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc-cms.persol-group.co.jp/thinktank/data/healthcare-worker-well-being/

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

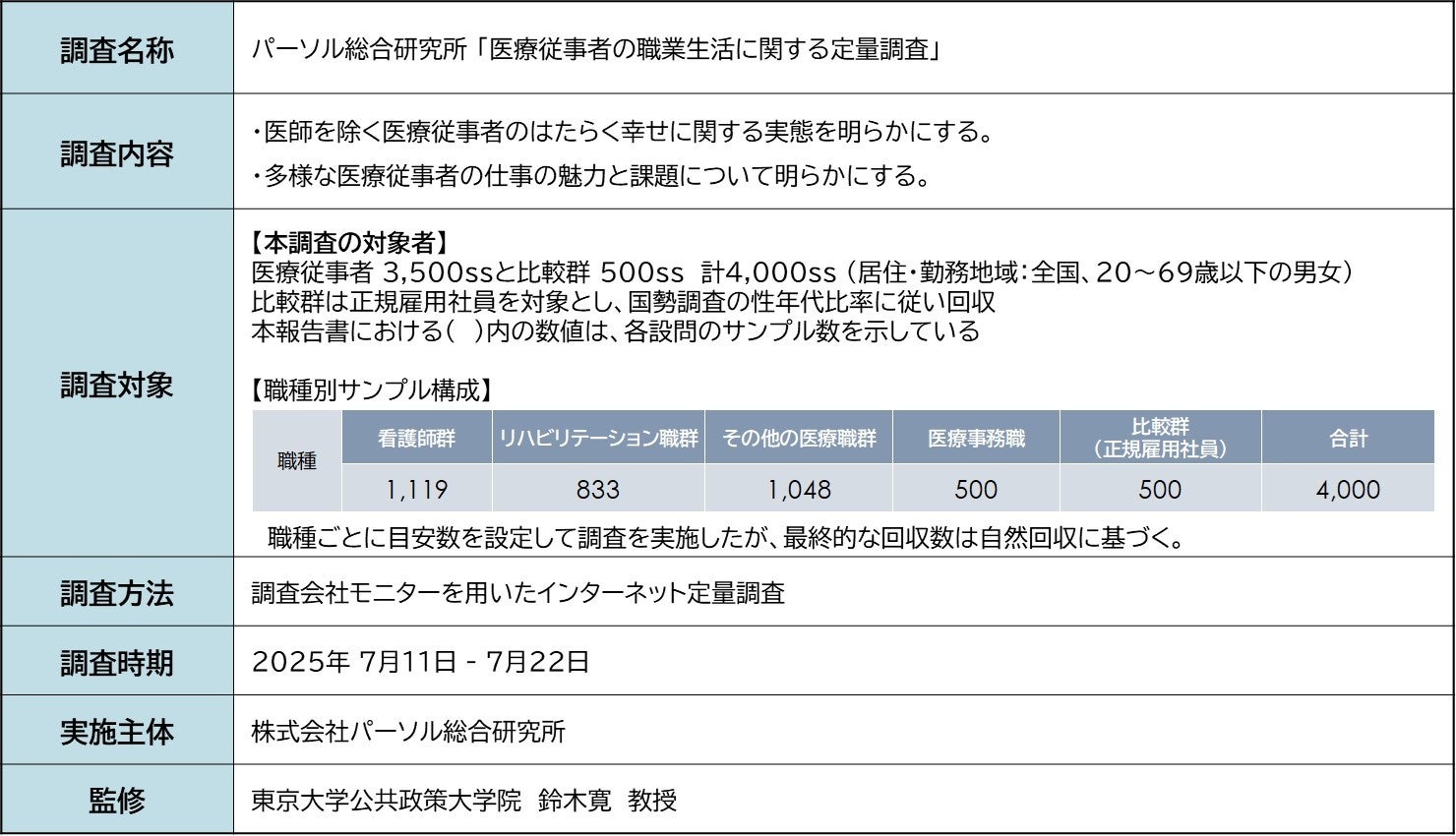

■調査概要

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像