Webディレクターの半数が“更新作業”に疲弊 500名調査で実態明らかに

更新ミスの最大要因は“情報共有不足” 人手に頼らない“自動更新チェック”が課題解決の鍵に

株式会社キーウォーカー(所在地:東京都港区、代表取締役社長:小林 一登)は、Webディレクターを対象に、「Webディレクターの業務課題」に関する調査を行いました。

Webサイトは公開後も継続的な運用・改善が求められますが、実際の現場では「更新チェック」や「差分確認」などマンパワーに依存しがちな業務が少なくありません。

特にWebディレクターは、制作・更新・品質管理まで幅広い業務を抱えているため、こうしたアナログで属人的な作業は業務負荷や品質リスクを高める原因となっているのではないでしょうか。

そこで今回、株式会社キーウォーカー(https://www.keywalker.co.jp/)は、Webディレクターを対象に、「Webディレクターの業務課題」に関する調査を実施しました。

調査概要:「Webディレクターの業務課題」に関する調査

【調査期間】2025年8月8日(金)~2025年8月9日(土)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】501人

【調査対象】調査回答時にWebディレクターであると回答したモニター

【調査元】株式会社キーウォーカー(https://www.keywalker.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

「品質維持における課題」「より時間をかけたい業務領域」「導入ツールの実態・自動化ニーズの高い業務」などの詳細な回答データはホワイトペーパーで公開中です。

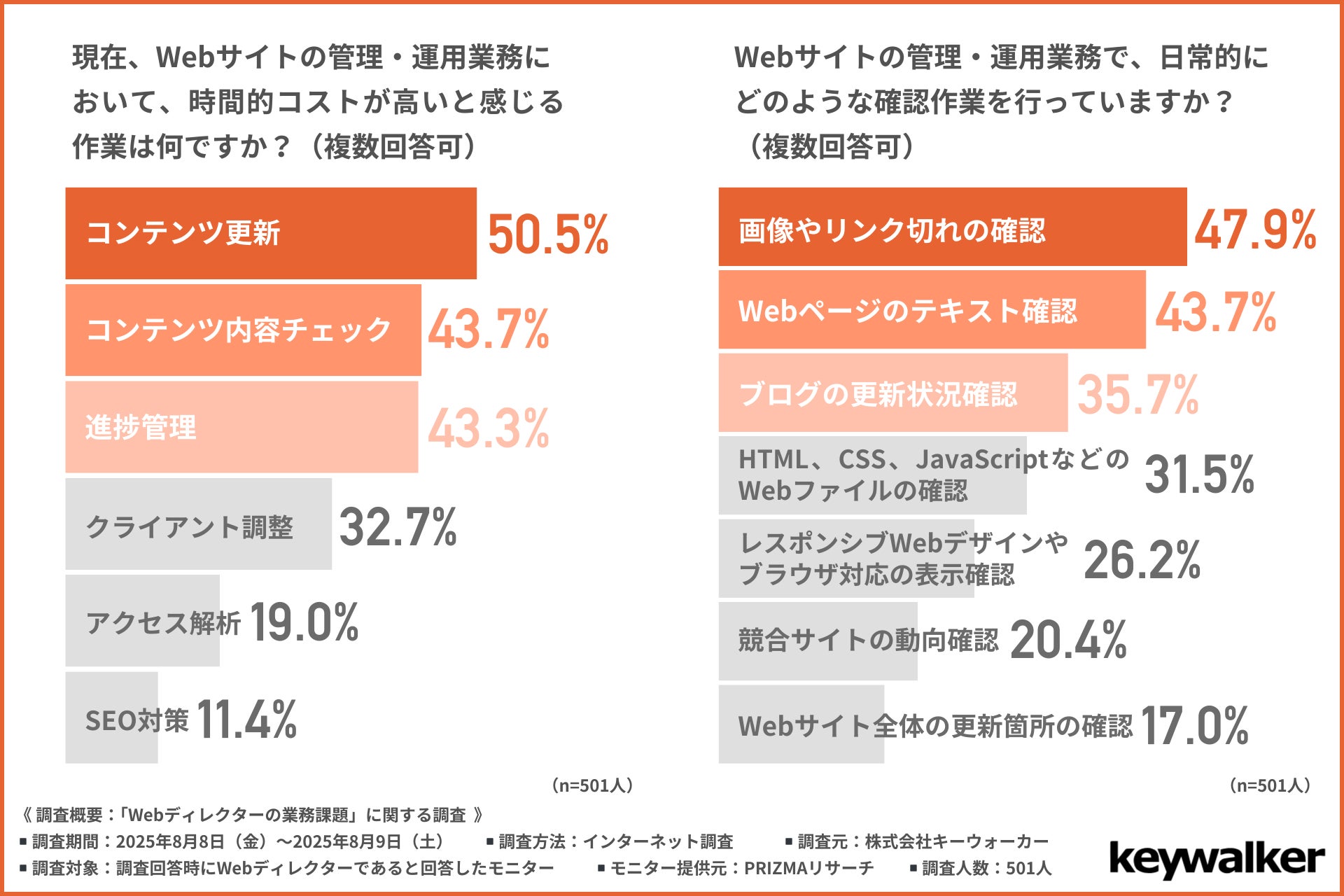

時間的負担が最も大きいのは「コンテンツ更新」 Webディレクターの日常確認作業はリンク切れ・テキストチェックが中心

はじめに、「現在、Webサイトの管理・運用業務において、時間的コストが高いと感じる作業」について尋ねたところ、『コンテンツ更新(50.5%)』が最も多く、『コンテンツ内容チェック(43.7%)』『進捗管理(43.3%)』と続きました。

これらはいずれも、「日常的に発生し、かつ属人的になりやすい」という共通点を持っています。特にコンテンツ更新や内容チェックは、手作業による確認や複数人でのやり取りが多く、ミス防止のための再確認や修正が発生しやすい傾向にあるようです。また、進捗管理は情報共有の不十分さやツール活用不足によって、かえって工数が増えるケースも考えられます。

次に「Webサイトの管理・運用業務で、日常的にどのような確認作業を行っているか」について尋ねたところ、『画像やリンク切れの確認(47.9%)』が最も多く、『Webページのテキスト確認(43.7%)』『ブログの更新状況確認(35.7%)』と続きました。

リンク切れや画像不具合はユーザー体験に直結するため、優先的にチェックされていると考えられます。テキストやコードの確認が上位に挙がる点からも、見た目と内容の両面で品質管理が求められていることがうかがえます。

ではこうした確認作業に、Webディレクターは日々どの程度の時間を割いているのでしょうか。

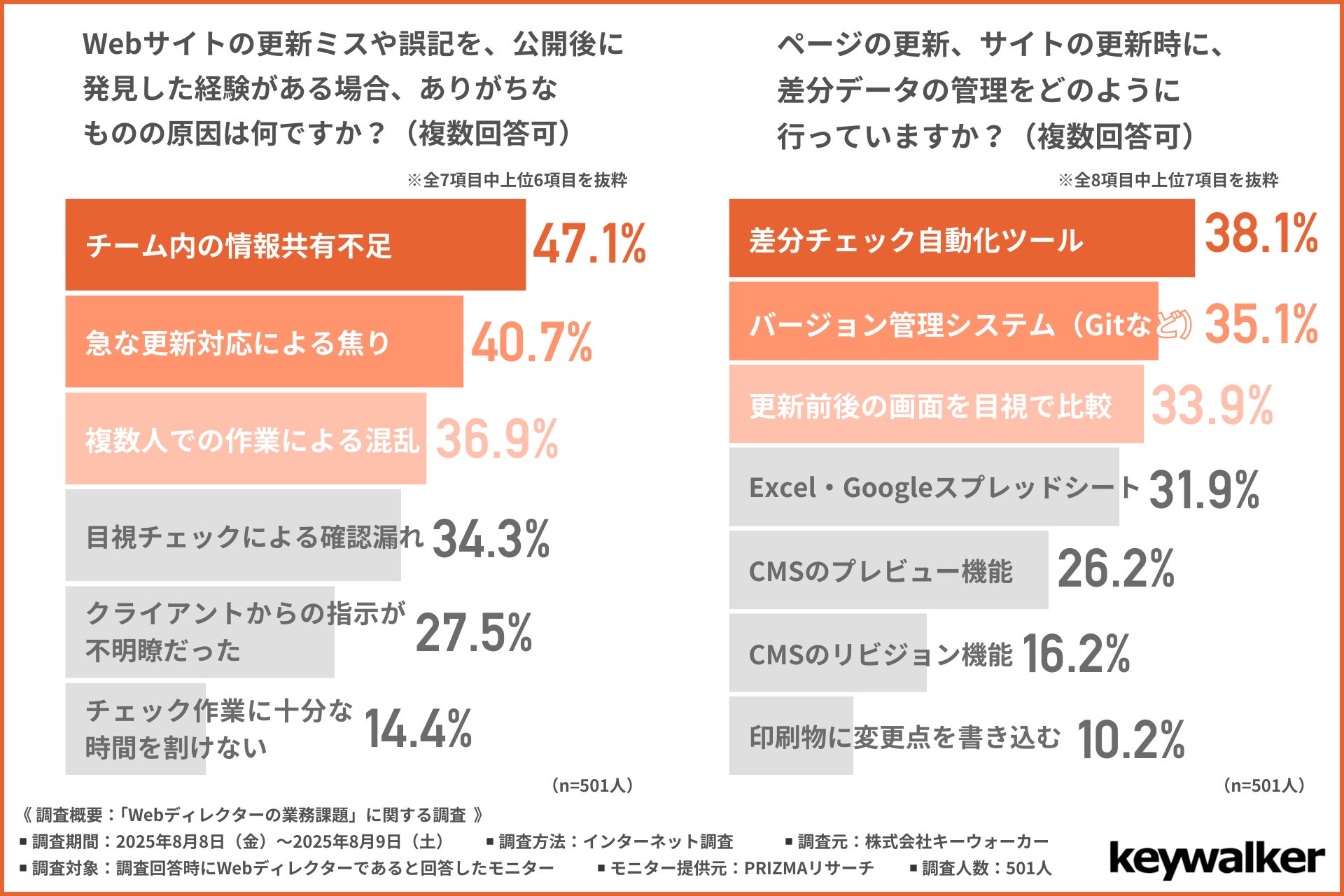

「更新ミスは情報共有不足が原因?」進捗迷子や確認ミス、構造的課題も

「Webサイトの更新ミスや誤記を公開後に発見した場合の、ありがちなものの原因」について尋ねたところ、『チーム内の情報共有不足(47.1%)』が最も多く、『急な更新対応による焦り(40.7%)』『複数人での作業による混乱(36.9%)』と続きました。

情報共有不足は、属人的な業務進行や急な対応が求められる現場環境と密接に関係しています。特に、想定外の修正や短納期での対応時には、確認プロセスが省略されたり、冷静な判断が難しくなることでミスにつながる傾向が示されました。さらに、複数人での作業は混乱を招きやすく、確認工程での漏れを生むといった構造的な課題も考えられます。

更新作業の精度を高めるために、どのように差分データを管理しているのでしょうか。

「ページやサイトの更新時に、差分データの管理をどのように行っているか」について尋ねたところ、『差分チェック自動化ツール(38.1%)』が最も多く、『バージョン管理システム(Gitなど)(35.1%)』『更新前後の画面を目視で比較(33.9%)』と続きました。

自動化ツールやバージョン管理システムの活用が進む一方、目視や表計算ソフトを用いた従来型の手法も依然として活用されており、企業ごとの運用成熟度の差が表れています。

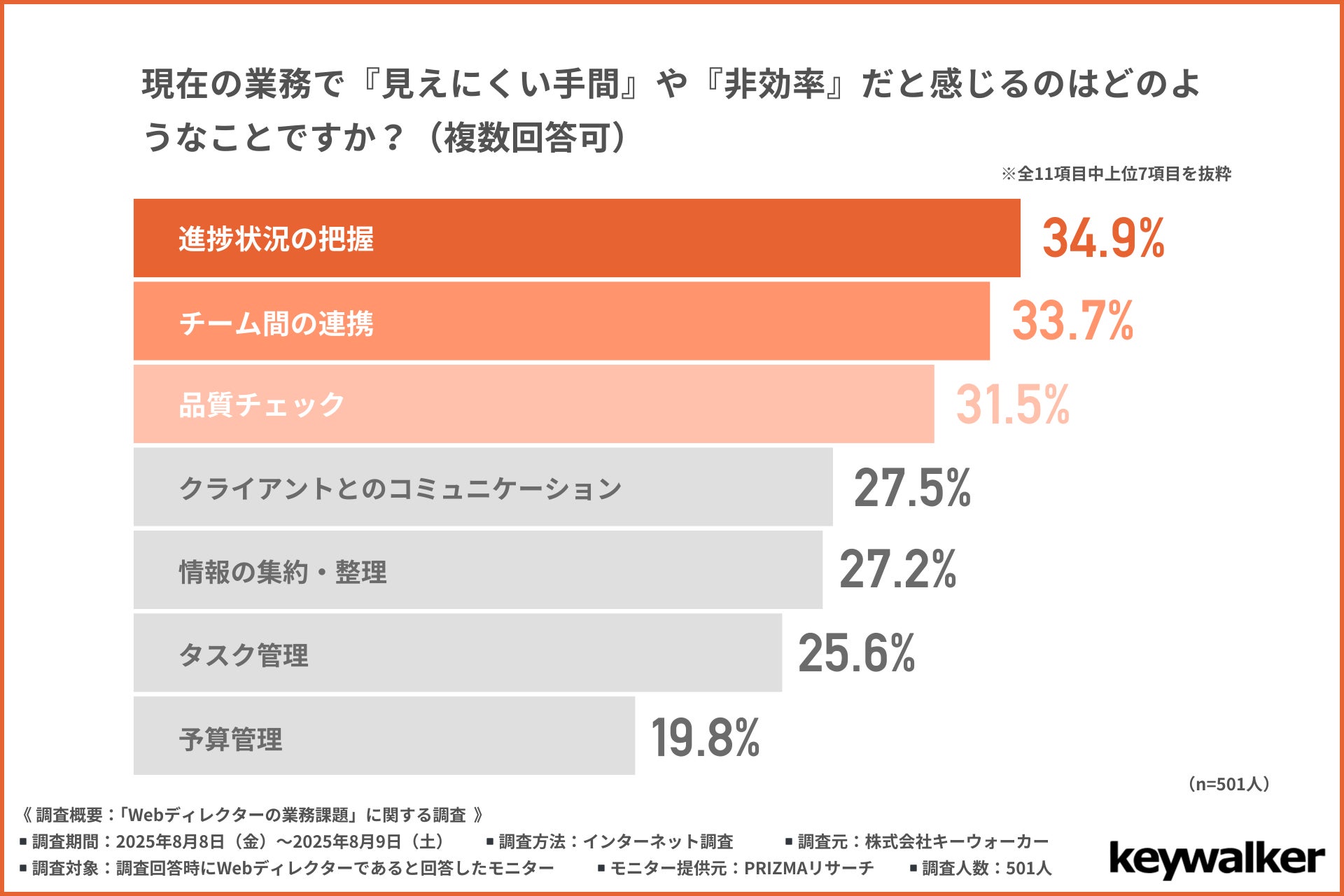

企業ごとに運用成熟度に違いがあることがわかりましたが、日々の業務についてどのような『見えにくい手間』や『非効率』を感じているのでしょうか。

「現在の業務で『見えにくい手間』や『非効率』だと感じるのはどのようなことか」について尋ねたところ、『進捗状況の把握(34.9%)』が最も多く、『チーム間の連携(33.7%)』『品質チェック(31.5%)』と続きました。

進捗把握の難しさは、タスクの可視化や情報共有ルールの不統一といった課題に起因する可能性があります。チーム間連携や品質チェックも高い割合を占めており、業務プロセス全体での改善が必要だということが明らかになりました。

【まとめ】「複雑化する更新と確認作業」自動化で取り戻すWebディレクターの創造的時間

本調査では、「現在、Webサイトの管理・運用業務において、時間的コストが高いと感じる作業」についてうかがいました。その結果、「コンテンツ更新」が最も多く、「コンテンツ内容チェック」「進捗管理」が続きました。

これらはいずれも日常的に発生しやすく、属人的になりやすい業務であり、特に更新や内容確認は手作業や複数人でのやり取りが多く、ミス防止のための再確認や修正が繰り返される傾向が見られます。進捗管理についても、情報共有の不足やツールの活用度合いによっては、かえって負担が増す場合があることがうかがえます。

また、「Webサイトの管理・運用業務で、日常的にどのような確認作業を行っているか」では、「画像やリンク切れの確認」や「Webページのテキスト確認」が上位に挙がり、ユーザー体験に直結する品質チェックが中心となっていました。サイト構造の複雑化や更新頻度に伴い、確認作業の負荷は慢性的に高い状態になっていると考えられます。

これらの結果から、Webディレクターや運用担当者はリンクやテキストのチェック、更新精度の担保といった確認作業に多くの時間を取られており、本来注力したい戦略的・創造的な業務の時間が圧迫されています。

この状況を改善するには、手作業に依存した確認や差分把握を自動化し、業務効率と品質を同時に高めることが重要です。特に差分チェック自動化ツールは、更新漏れや誤反映を迅速かつ確実に検出し、確認工数を大幅に削減できるため、担当者が付加価値の高い業務へシフトするための有効な解決策となるでしょう。

「品質維持における課題」「より時間をかけたい業務領域」「導入ツールの実態・自動化ニーズの高い業務」などの詳細な回答データはホワイトペーパーで公開中です。

Webページの差分・更新チェックならキーウォーカーのWebディレクター向けWebサイト差分チェックツール:CERVN for Webディレクター

株式会社キーウォーカーは、Webディレクター向けWebサイト差分チェックツール『CERVN for Webディレクター』を提供しています。

■Webディレクター向けWebサイト差分チェックツール『CERVN for Webディレクター』とは

「Webモニタリング自動化ツール:CERVN」の機能をWebディレクター向けに特化してバージョンアップしたWebディレクター向けの『Webサイト差分検知ツール』です。

●『CERVN for Webディレクター』3つの特長

1:ページ更新チェックの抜け漏れが無くなるので信用失墜を防ぐことができる

ページ更新チェックの抜け漏れはクライアントやユーザーへの信用失墜に繋がります。

CERVN for Webディレクターはページ全てをチェックするので、意図していない更新箇所も確認でき、更新チェックの抜け漏れを防ぐことができます。

2:チェック時間を短縮できるので優先度の高い業務に集中することができる

ページ更新の確認を抜け漏れなくでき、さらにチェック時間も大幅に短縮することができるので、他の優先度の高い「クライアントとの調整」や「サイト運営の企画・戦略立案」などの時間を割くことができます。

3:Webディレクターの価値を上げることができる

より優先度の高い業務に集中することができるのでクライアントやユーザーの満足度の向上につながり、Webディレクター業務の価値を上げることができます。

●機能一覧

Webディレクター向けWebサイト差分チェックツール『CERVN for Webディレクター』の豊富な機能をご紹介します

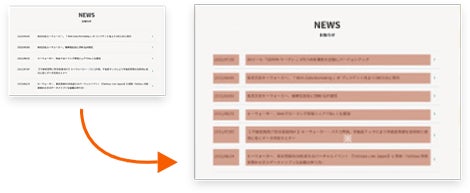

画面キャプチャ比較

差分箇所がハイライトで表示されるのでわかりやすい

URL設定機能

「本番環境」「ステージング環境」など異なる環境同士でも差分チェックが可能

その他機能

・ダウンロード機能

・ページ探索機能

・通知機能

・デバイスエミュレーション機能

・予約実行機能

資料ダウンロードはこちら:https://www.cervn.jp/forwebdirector/download/detail01/

無料トライアルお問い合わせはこちら:https://www.cervn.jp/forwebdirector/trial/

■株式会社キーウォーカー:https://www.keywalker.co.jp/

■総合お問い合わせURL:https://www.keywalker.co.jp/inquiry.html

■お問い合わせTEL:03-6384-5911(営業時間9:00~18:00/土・日・祝日除く)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像