【最新調査で判明】「疲れやすい原因は加齢ではなく代謝」——厚労省と国立研究機関が示す“睡眠とエネルギーの相関”

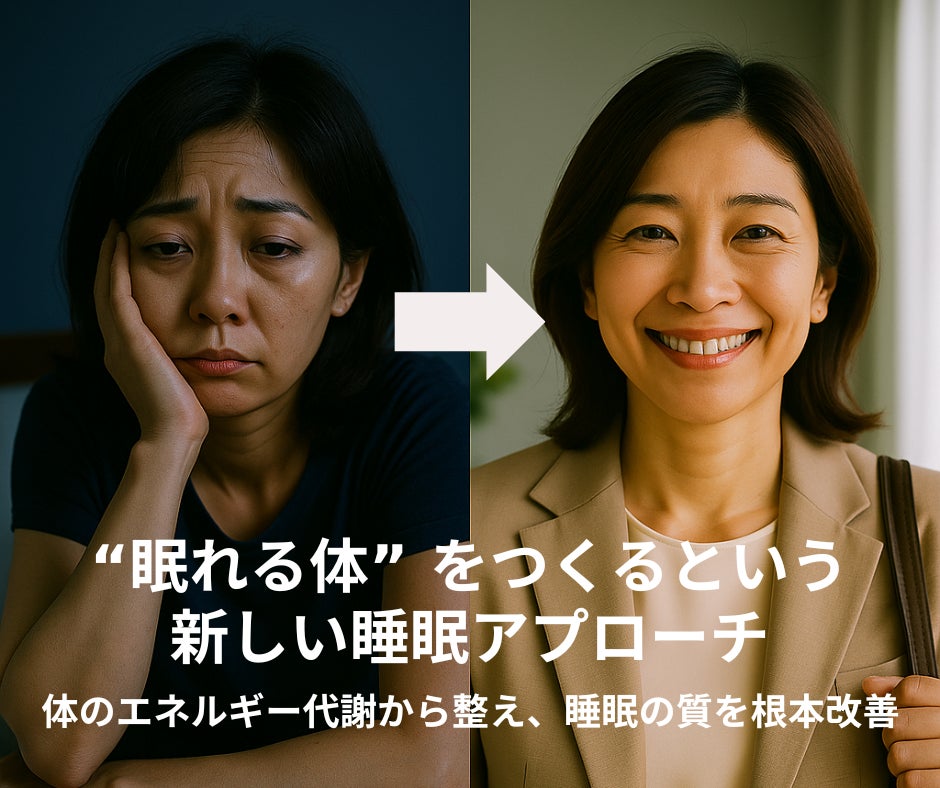

40代から急増する「慢性疲労」。解決のカギは“代謝×自律神経”——国内研究と運動生理学から導く、眠れる体の再生法

疲れが取れない人が増えている現代社会

「最近、疲れが取れない」

「朝起きても疲れが取れない」

「ぐっすり眠れる方法を知りたいのに、何をしても改善しない」

そんな悩みを抱える人が今、急激に増えています。

厚生労働省の調査によると、睡眠に不満を持つ人の割合はおよそ5人に1人※1。さらに「慢性的なだるさ・疲労感」を抱えている人は、全体の38.9%にのぼります※2。この数字は、仕事や生活のプレッシャーが強い日本社会において、もはや“疲労と睡眠不全”は国民的課題となっていることを示しています。

※1:平成30年国民健康・栄養調査結果

※2:厚生労働省 「疲労の蓄積に関する労働者調査」(令和2年度)

それにも関わらず、多くの人が「寝具を変える」「睡眠アプリを使う」「寝る前にストレッチをする」など、“睡眠の外側”ばかりを整えようとしているのが現状です。しかし──いくら寝具や習慣を整えても、「身体が眠れる状態になっていなければ」睡眠は改善されません。

なぜ眠れないのか?最新研究が示す「睡眠と代謝の深い関係」

ここで注目すべきなのが、「睡眠の質」と「エネルギー代謝」の関係性です。

脳や体は、眠る前に「深部体温を下げる」「副交感神経を優位にする」といった準備を行います。これがスムーズに進むと、すばやく入眠し、深い睡眠に移行できます。しかし代謝が低下していると、この“眠る準備”がうまく進まず、結果として眠りが浅くなることがわかってきました。

科学データから見る、「代謝が低い=眠れない」3つの理由

① 深部体温が下がらない

眠るためには、体の中心の体温(深部体温)を寝る前に少し下げる必要があります。しかし代謝が低下した状態ではこの調整がうまく働かず、入眠が遅れたり、夜中に何度も目覚めやすくなります。

② 自律神経の切り替えが鈍くなる

代謝の低下は、自律神経にも影響を与えます。

国立精神・神経医療研究センターが行った研究によると、代謝低下は自律神経活動のバランス不全を引き起こしやすく、睡眠の質を低下させる可能性が示唆されています※3。

※3:国立精神・神経医療研究センター「睡眠と自律神経機能に関する研究レポート」(2023年)

③ 脳が“休むためのエネルギー”を確保できない

眠りとは“身体の修復の時間”であり、実は多くのエネルギーを必要とします。とくに脳は全エネルギーの約20%を消費する臓器。代謝が落ちていると、脳が十分に休息モードへ移行できません。

こうして「眠れない」「眠りが浅い」「朝起きても疲れが取れない」といった悪循環が発生します。

【40代から急増】疲れやすい原因は、睡眠ではなく「代謝の衰え」だった

「疲れやすい 原因 40代」と検索する人が増えています。これは、40代を境に代謝の低下が一気に進むためです。筋肉量の減少やホルモンバランスの変化により、エネルギーを作り出す力そのものが低下していきます。

その結果──

・寝ても回復しない

・日中ボーッとしやすい

・眠りが浅くなる

・風邪をひきやすくなる

・朝がつらくなる

といった“慢性疲労型”の症状が多くなります。

これらは決して「年齢のせい」だけではありません。体がつくるエネルギー量が減り、「常に省エネ運転」になっていることが原因のひとつです。

ぐっすり眠れる方法の“根本”は、「代謝を上げること」

「ぐっすり眠れる方法」として紹介される多くの対策は、“眠りをサポートするための外的要因”です。

・寝具を変える

・寝る前にストレッチをする

・スマホを使わない

・照明を暗くする

もちろんこれらは大事です。しかし、それらを「活かす体づくり」ができていなければ、本当の意味で「眠れる体」にはなれません。

眠りの土台は「代謝」と「自律神経のバランス」なのです。

それは、『睡眠は「静」の行為ではなく、「動」の準備が必要』だということです。

つまり、体が“十分なエネルギーを作れる状態”でなければ、眠りに入ることも、深く眠ることもできません。睡眠そのものを整えようとするより、まずは「眠る準備ができる身体」を取り戻す必要があります。

「自律神経を整える運動」が注目される理由

自律神経を整える方法はいくつかありますが、最も科学的根拠が多いのが「運動」です。とくに有酸素運動は、血流を改善し、体温調節とエネルギー生産を促進するため、自律神経機能の改善に効果的であることが知られています。

ポイントは「効率よく代謝負荷をかける」こと

・運動をすることで、体内のミトコンドリア(エネルギーの生産工場)が活性化

・血流が改善し、体温調節機能が正常化

・副交感神経が優位になりやすい状態をつくる

ここで注目されているのが、短時間で代謝を高められる「低酸素トレーニング」です。

エネルギー代謝UP+自律神経改善=低酸素トレーニングが選ばれる理由

標高2500mほどの高地と同程度の環境(=低酸素環境)でトレーニングを行うと、通常の運動よりも高い代謝刺激が得られることがわかっています。

例えば、国内研究において、常圧低酸素環境での運動は以下の効果が確認されています。

・【鹿屋体育大学研究】

「血圧・血管柔軟性・耐糖能などの改善効果が認められ、トレーニング中止後も8週間効果が継続」(研究課題番号:25350767)

・【東北大学大学院研究】

「低酸素応答と運動トレーニングにより、骨格筋の代謝特性が変化し、持久力が向上」

さらに、「低酸素下での運動は、通常よりも糖を多く使い、運動後には脂肪がより使われる」「食欲ホルモン(グレリン)が低下する」といった報告もあり、エネルギー代謝の改善に寄与することがわかっています。

そのため、国内でも、低酸素トレーニングの導入がクリニックやフィットネススタジオで進んでおり、その代表格となっているのが、低酸素トレーニングの最先端、日本初の高地トレーニング専門スタジオ「ハイアルチ」です。

「疲れが取れない」を根本から解消するには

眠れる体をつくるには──

✅ 運動で代謝を上げる

✅ 血流を改善する

✅ 自律神経のバランスを整える

この3点が不可欠です。

寝具やサプリを整える前に、“体の準備状態”を整える必要があります。

睡眠の質は、習慣や環境以上に、「身体が眠れるかどうか」で決まるのです。

ハイアルチからの提案:「体を整えて、眠れる毎日へ」

私たちハイアルチは、日本初*の高地トレーニング専門スタジオとして、 トップアスリートが実践してきた「低酸素トレーニング」を 一般の方の健康維持や仕事のパフォーマンス向上に活かせる形で提供しています。

これまでに、日本代表選手をはじめとする100名以上のトップアスリートを指導。 その実績と科学的ノウハウをもとに、 運動が苦手な方でも無理なく続けられる環境を整えています。

そして、忙しい社会人・疲れが抜けない40代・睡眠に悩む方へ向けた体験プログラムを提供しています。

・週1回30分。走らないのに、効果を実感。運動が苦手でもOK

・たった30分で代謝が活性化

・低酸素の専門家による安全・安心プログラム

・アスリート実績と科学で効果を証明

・専門スタッフがセミパーソナルにサポート

眠れない、疲れが取れないという悩みを、"体の根本"から改善してみませんか?

▶詳細はこちら:https://highalti.tokyo/sleep-recovery

※自社調べ(2025年11月時点、WEB調査にて)

◆2週間お試しキャンペーン、好評開催中!

◆ハイアルチを始めたい方は、こちらから体験予約|全国店舗一覧

あなたの生活圏でも体験可能。短時間で未来の自分を変える一歩を踏み出しませんか?

関東エリア

中目黒スタジオ:https://high-alti.jp/studio/nakameguro/

東日本橋スタジオ:https://high-alti.jp/studio/higashinihonbashi/

下北沢スタジオ:https://high-alti.jp/studio/shimokitazawa/

春日スタジオ:https://high-alti.jp/studio/kasuga/

巣鴨スタジオ:https://high-alti.jp/studio/sugamo/

祖師ヶ谷大蔵スタジオ:https://high-alti.jp/studio/soshigayaokura/

代々木上原スタジオ:https://high-alti.jp/studio/yoyogiuehara/

大井町スタジオ:https://high-alti.jp/studio/oimachi/

船橋スタジオ:https://high-alti.jp/studio/funabashi/

中部エリア

半田スタジオ:https://high-alti.jp/studio/handa/

刈谷スタジオ:https://high-alti.jp/studio/kariya/

関西エリア

心斎橋スタジオ:https://high-alti.jp/studio/shinsaibashi/

九州エリア

佐賀スタジオ:https://high-alti.jp/studio/saga/

※その他提携スタジオもございます。

会社概要

会社名:High Altitude Management株式会社

所在地:東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 Daiwa東日本橋ビル1階

代表者:坪井 玲奈

設立:2016年

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像