組織行動科学®から観た「芸術の用途」発売

~「常識外の観点®」で問題解決につなぐ技術~

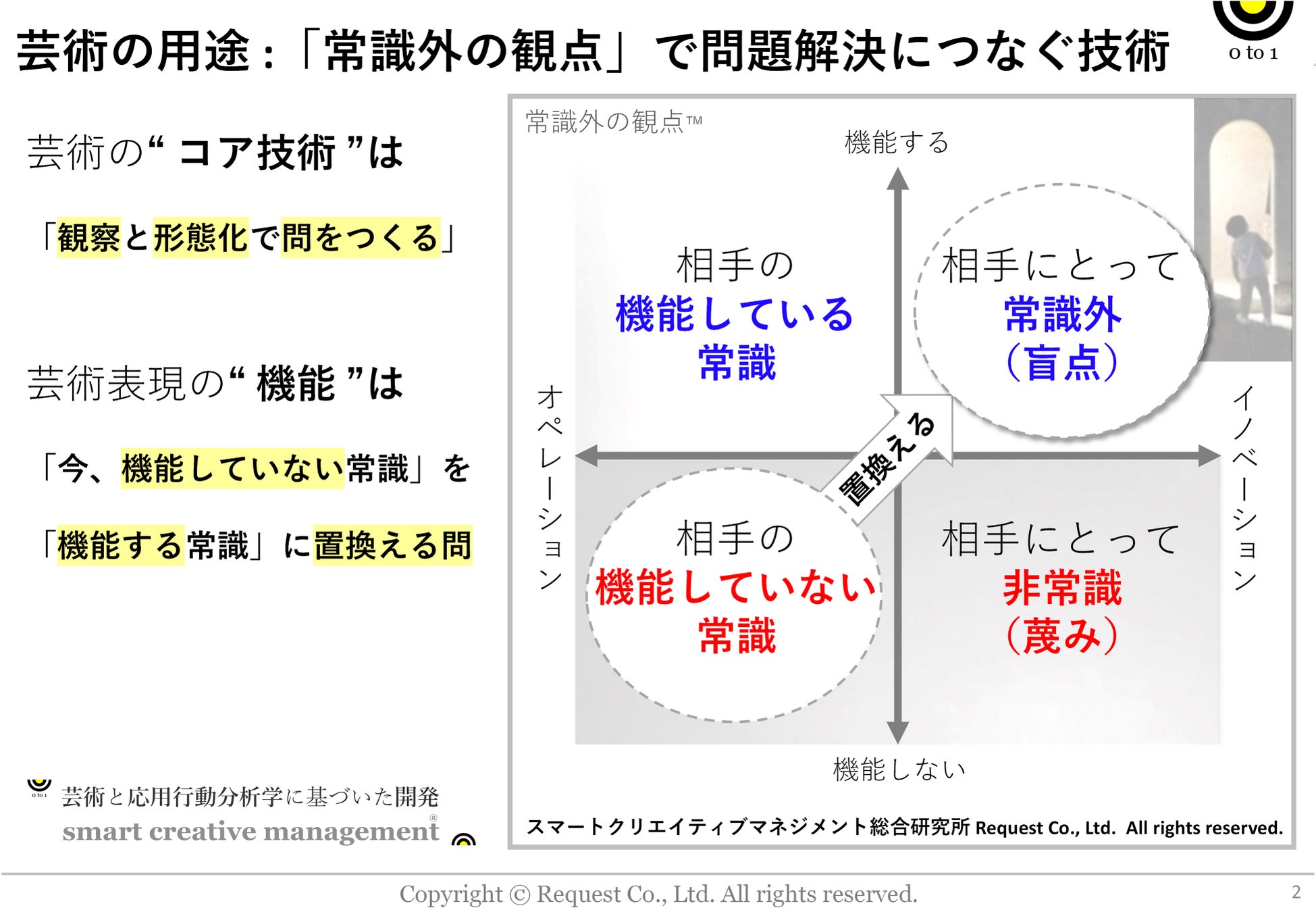

「部分の観察と全体の想像」を

「形態化で解像度をあげる」

芸術表現の” 機能 ”は

「今、機能していない常識」を

「機能する常識」に置換える問

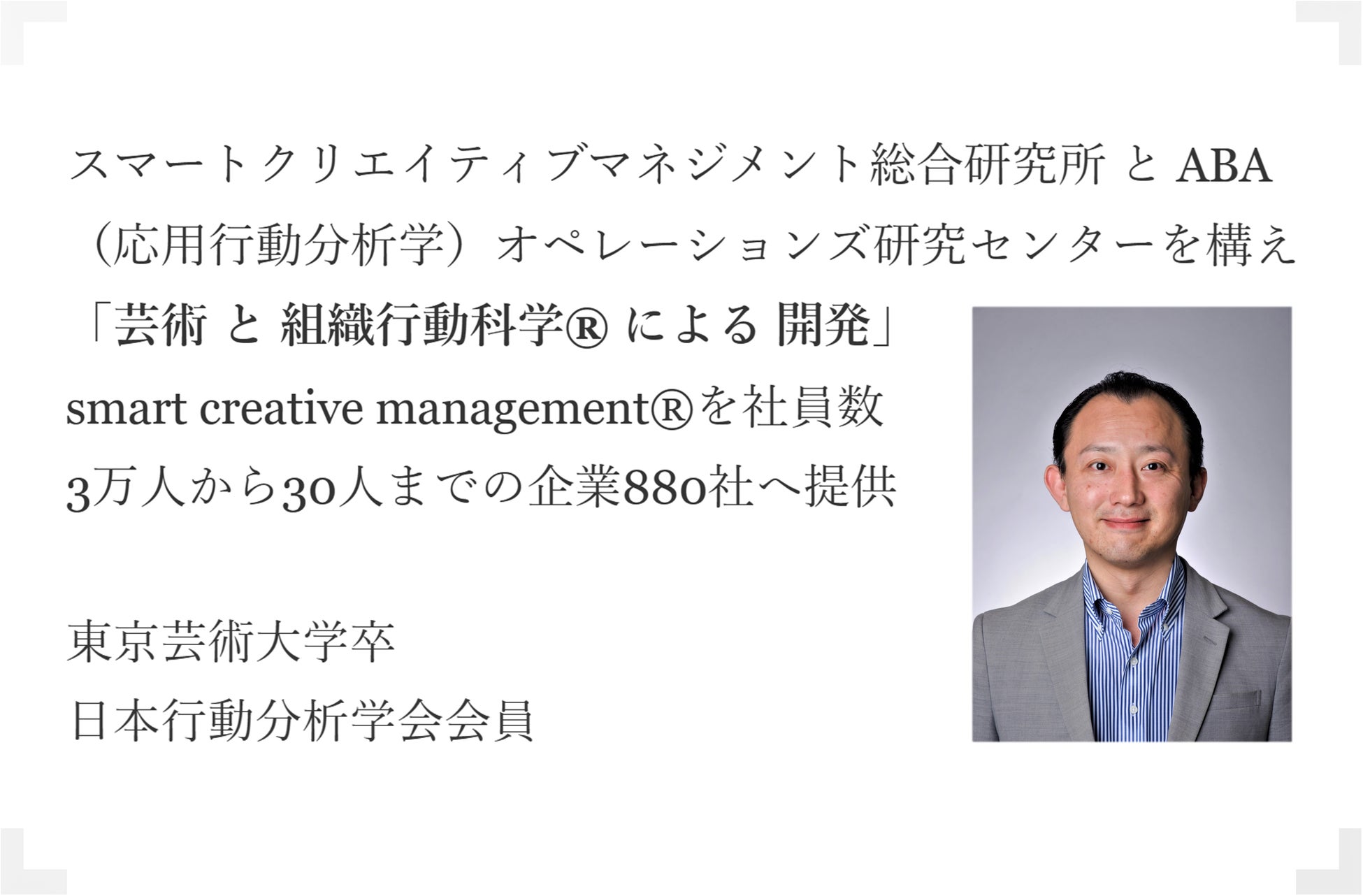

スマートクリエイティブマネジメント総合研究所 と ABA(応用行動分析学)オペレーションズ研究センター をかまえ、経済の根幹「事業戦略の具現化」を目的に、芸術と応用行動分析に基づいた開発:需要創造の科学®“ smart creative management® ”を、社員30,000人の企業から30人の地域に密着した優良企業840社以上へプログラム開発を行うリクエスト株式会社(代表取締役 甲畑智康)は、この度、芸術の定義と用途を明らかにし「問題解決の手段としての芸術」の提供を開始することになりました。

【組織行動科学®の原理原則】

組織は目の前にある需要に効率よく対応する装置。

目先の効率、時間当たりの生産性を上げるために、

成果が出たプロセスを細分化し、役割分担・職務定義をし、近視眼へ導く

成果が出たやり方・考え方をパターン化し、手順にバラスし、正解を示す

手順を誰もが再現できる負担の無いものにし手続へ没頭できるようにする

手続きへの没頭は習熟をうみ、習熟は個人の日々の小さな達成感をつくる

毎日の「できた」「終わった」小さな達成感で、手段の目的化を推進する

決められた範囲で、より速くよりミスなく成果を出せる社員を高く評価する

成果につながる決められた手順をできるように頑張っている社員も評価する

評価は承認。承認は言語報酬。報酬が社員にパターン・標準を繰り返させる

目の前の承認が無くなることを恐れて、自分が失敗しそうな挑戦領域を回避

失敗しないため決められた役割”以外”が観えなくなり、思考と行動が固定化

KPI等プロセス管理の指標を設定、社員を分断、思考と行動をさらに固定化

自分の判断・思考が消去され、行動に責任をとらなくていい状態ができ上る

責任感覚が無くなることで、指示命令が通りやすくなり、生産効率が高まる

事業環境が変わった際、近視眼かつ責任感覚が無い状態で、発生する問題を機械的に傍観者のように処理するため、さらにムダな問題が発生し、ムダな忙しさが増える

この現象の原因を特性せず、機械化・デジタル化が目的化され進み、原因と目的が組織から綺麗に消去され、今以上に社員の責任感覚が消えた思考と行動が固定化する

1から12により、与えられた役割の範囲で仕事ができるようになる

仕事ができる人と、高い評価(承認)を得ることができるようになる

※1から12までを適切に設計・運用できない組織は、”統制”のために暴力などの圧力を使用する

※暴力は心理的なものと身体的なものに分類できる

※言葉を使い不安や恐怖心をあおる行為も暴力

近視眼(役割分担)の中、目の前の各自の効率化が進み、目先の非効率を生む思考が消去される。

これらは組織行動科学®の原理原則。

事業環境がそれほど変わらない場合は、組織行動科学®の1から12を展開することで、個人では具現化できない価値を社会へ供給することができる。

各自が自分の立場から、自発的に、自分の仕事を効率化していくようになる

その結果、目先を合理的に処理、より効率的かつ効果的に成果を獲得できる

一方で

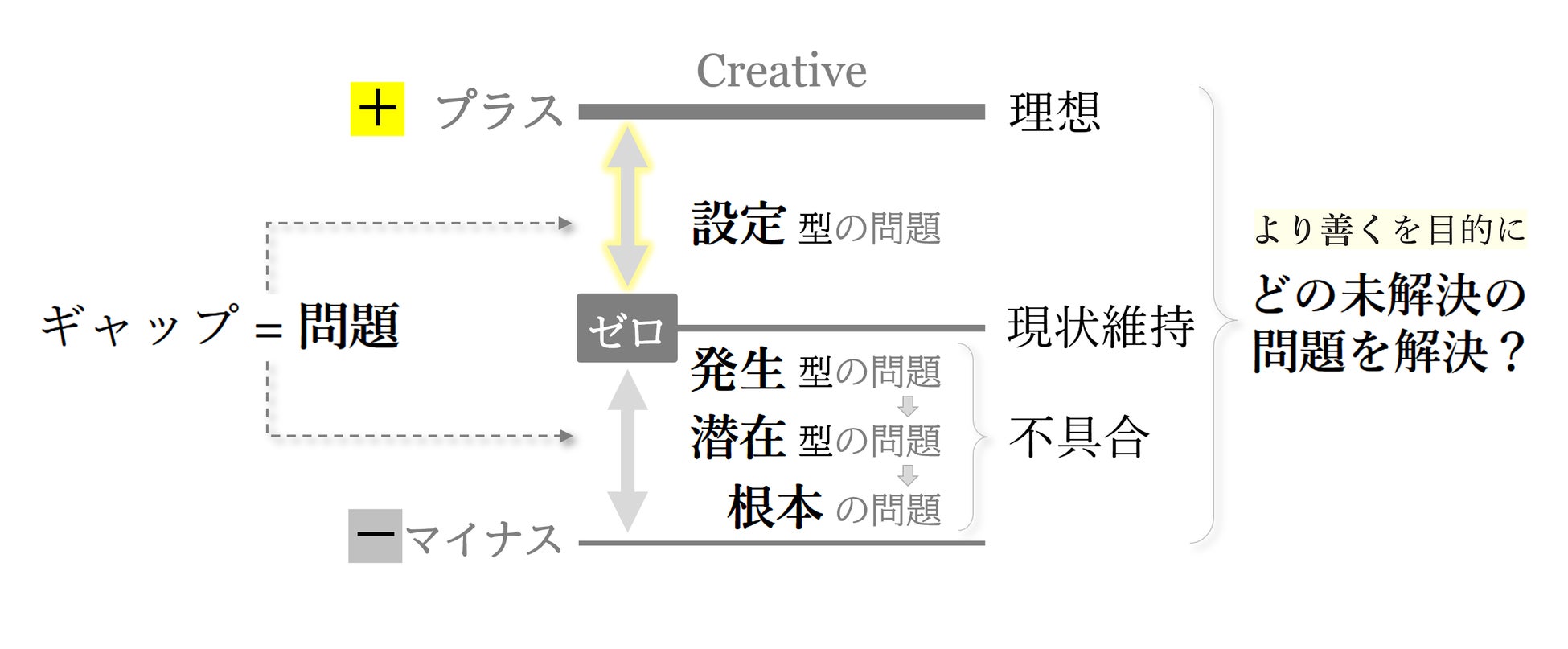

上手く行かない状態を変える事実確認「なぜ、そうなっているのか?」

より良くするための「今、そのやり方がそもそも、適しているのか?」

などの思考が消え、「〇〇(の手法・やり方)で良いんじゃない」のような、思考をショートカットし、既存のハウツーを即座に当て込む思考が常識化する

本来、仕事は相手の問題と課題の解決にも関わらず、自分の仕事の効率化を悪気無く進めてしまう

組織内部では「それは私の仕事じゃない」「進まないのは〇〇が悪い」と悪気無く言葉が出る

事業環境がある程度、安定しており、需要が変動しない場合、

過去に上手く行った「〇〇(の手法・やり方)で良いんじゃない」と思考をショートカットする

物事を思考するための観点のはずのテンプレート・フォーマットは、”埋める”ことが目的になる

アウトプットを渡す先の次工程(他部署や外注先・取引先)とお客様の立場で思考をしなくなる

これらの思考と行動を繰り返す回数が増えることで、習慣になっていく。習慣化されることで、対処のスピードと対処の質は上がっていき、「できた!」「終わった!」と小さな達成感が得られる。さらに、上司からの評価も良くなる。つまり、承認が得られる。達成感と承認は報酬、報酬が得られることを人間は続ける。その結果、相手をより良くするために問題を解決する価値観は無くなる。

本社の方針と上司の指示を文字通り受け、より速く、よりミスなく対処できる人が高い評価を得られる

事実を観察し「なぜ?」を問い、目的や原因・要因を掘り下げる、「そもそも」と背景を思考する時間は、目の前の成果を獲得するムダ、阻害要因になる。当然、このような社員の上司からの評価は下がる

しかし、

事業環境が変化し、需要・必要とされる物事が変わりはじめ

売上予測が困難になり、コスト削減が全社方針に変わる

社員よりパターン処理に長けた機械の導入・ランニングコストが人件費より下がる

このような環境では、上記1から8の組織行動科学®の原理原則を使い、人間にパターンを学習させて機械に近づけるよりも、機械にパターンを書き込む方が、効率も効果も上がり、コストも少なくとも30%以上は削減される。組織が芸術「『観察と形態化』で問をつくる技術」を持つ人材を求める背景がここにあります。しかし、この技術を持つ人材は、そもそも、組織の行動習慣に適応することは難しい。

この文脈で「人間にしかできないことは何か?」が問われています。この問の答えは、芸術のコア技術「観察と形態化で問をつくる」ではないでしょうか。

事実を一連の流れでとらえ、「なぜ?」で事実の底を突くことで、機能していない常識が明らかになる

成果が出たパターンは常識になる。

常識は人間が社会で生きやすくなる手段。

集団の調和を乱さず、集団統制の効率が上がる。

例えば、何かしてもらったら「ありがとうございます」、誰かに迷惑をかけてしまったら「ごめんなさい」。この2つの小さな行動が習慣になっているだけでも、ずいぶんと生きやすくなる。このような「機能している常識」があるから、人と人との関わりが円滑になる。これらができないと「非常識」となる。

「上司は部下のモチベーションを上げる」は「機能している常識」のようになっているが、実は「機能していない常識」。上司が部下のモチベーションを上げても、部下が仕事のやり方がわからず、仕事ができなければ、部下のモチベーションは下がる。モチベーションは行動をした後に小さな達成感が得られることで上がるもの。これが「常識外」。つまり、モチベーションを上げる目的で「期待を伝える」「叱咤激励する」は機能しない行動。

「常識外」はその時点で今の常識とは異なるため「違和感が発生」することがある。そのために頭で否定してしまい、未来をつくるせっかくの機会をつぶしてしまうことがある。「知らない”ことすら”知らない」「わからない”ことすら”わからない」領域は、人は拒絶する傾向がある。

未来の機会をつぶさないためにも、常識外に直面したら、頭で否定せず「まずは自分が試し、自分の身体で経験を通じて理解」することが重要になる。「経験する」ことでしかわからない。頭では確実にわからない。

経験していない相手に、いくら具体的に丁寧に説明をしても、正確に理解されない。正確に理解するためには、経験から得た具体的なイメージ(意味空間)が必要になる。にもかかわらず、研修などの教育の場では、経験していない相手に、知識を提供している。お金と時間がムダに使われている。この場合、知識の本来の機能「相手の問題解決」に使われず、知識が「自分を優秀にみせる」手段に使われる。横文字を使う、流行りの言葉を使う人のように。この状況を変えるには「具体的な経験をしてもらう」「そのためにどのような行動から取り組むかを自分なりに考えられる問」がまず必要。動くことでイメージが形成され、そのイメージが説明を理解する手助けになる。

いずれも人と人との関わり、関係性。社会が今よりも「より良く」なるためには、人と人との関係性を変えていく必要がある。関係性を変えていくためには今「機能していない常識」を「常識外」に変えていけば良い。「常識外」はいずれ「機能している常識」に組み込まれていく。「機能している常識」もいずれ「機能しない常識」になっていく。多様性が許容される環境では、相手と自分の「機能している常識」「機能してない常識」「常識外」「非常識」はますます異なっていく。相手に関わりながら相手を「観察」することが大切になっている。

参考:リスキリング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000068315.html

【会社概要】

社名:リクエスト株式会社

URL:https://requestgroup.jp

代表者:代表取締役 甲畑智康

URL:https://requestgroup.jp/profile

著書:「教える技術 外国人と働く編(かんき出版)」

「現場を上手にまとめる介護リーダーの8つの技術(中央法規出版)」など

【研究機関】

ABA(応用行動分析学)オペレーションズ研究センター

(ABA Operations Research®)

スマートクリエイティブマネジメント総合研究所

(smart creative management®)

公共行動研究室

(Behavior Based Public Policy)

【担当】:末光

e-mail: request@requestgroup.jp

問合フォーム: https://requestgroup.jp/request

芸術のコア技術は「1日が楽しくはじまり1日が幸せに終えられる」日常をつくり維持するためのトリガーになる。

この数年、デザイン思考からはじまり、芸術・アートがビジネスの中に取り込まれています。しかし、芸術・アートの本来の機能が明らかにされないまま、一時的な流行で扱われている状態に違和感を得ています。取り込んだ企業側も、取り込むことが目的化され、本来の事業戦略を実現するための手段として活かせていない。また、ブロックチェーン技術の活用領域としてのNFTアートが勢いづいている。嬉しい反面、ますます、芸術・アートが事業戦略を実現していく「インフラ」から遠ざかっていくように思え「嫌だな」と思う頻度が増えています。

現在、弊社は企業向けに、芸術と応用行動分析学を使いながら「需要創造型リーダー®」の開発をコア事業にしています。私自身、高校から美術をはじめ東京芸術大学に進んだ関係で、アート作品の制作はしていないですが、25年間「芸術とは何なのか?」「芸術は社会でどう役に立つのか?」を芸術に触れながら、アーティストに関わりながら、リーダー開発の仕事を続けています。

「芸術は定義ができないもの」と言われることもありますが、そもそも、定義できないものを押し込める入れ物に芸術が成り下がっているようにも思います。芸術を適切に社会の中で活かしていけるように、この度、定義と用途をお伝えすることに致しました。

すべての画像