【LLMO施策の実態調査】マーケ担当の情報収集において生成AI活用は約6割・AI Overviewsは約8割、LLMO対策の投資額によるリード効率や検索順位に差が明らかに

AI活用の主流化で浮上する“ハルシネーション”についても7割以上が実感

生成AIが検索体験を変え、企業の情報発信にも新たな対応が求められています。

2025年には、AIによる概要生成機能「AI Overviews」が日本でも導入され、従来のSEOだけでは届かない領域が生まれつつあります。

AIが生成する結果の中に、自社の情報をいかに正確に、信頼できる形で表示させるか、企業はLLMO(Large Language Model Optimization)という新しい課題に直面しています。

そこで今回、株式会社PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)は、従業員100名以上かつ企業のマーケティング担当者を対象に、「LLMO施策の実態調査」を実施しました。

AI検索時代におけるマーケティングの役割変化や、社内連携の現状、成果創出につながる施策構造、さらに今後の改善・強化が求められる領域が浮き彫りとなりました。

本記事では調査内容を一部抜粋し、ご紹介しております。

全ての調査結果については資料にて公開しておりますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。

▼【無料DL】「LLMO施策の実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper107

マーケティング担当によるAI情報収集の信頼度──生成AI活用は約6割、AI Overviewsは約8割に

はじめに、「生成AIを活用して行った情報収集の内容をどのくらい参考にしているか」について尋ねました。

最多は「内容を参考にしつつ、内容の整合性は確認する(46.8%)」で、「一次検索として、他の媒体でも情報解禁を行う(18.4%)」「そのまま業務や意思決定に活用している(17.3%)」と続きました。

生成AIを通じた情報収集を「一定程度参考にしている」と回答した層が全体の6割を超えている点は注目に値します。AI検索がすでに多くの人の一次的な情報収集手段として定着しつつあることがうかがえます。

その一方で、約半数が「内容の整合性を確認する」と回答していることから、AI情報の利便性を認めながらも、信頼性の担保を重視する慎重な姿勢も見て取れます。

続いて、Googleが導入したAI Overviews(AIによる概要表示)の活用実態を尋ねました。

結果は、「内容を確認し、検索を完結する(34.2%)」が最多で、「参考にしつつ、他の情報を自分でも調べる(28.9%)」「内容をきっかけにAIモードまで活用する(15.4%)」と続きました。

AI Overviewsによる情報を参考にしている方は約8割と、前問の結果よりさらに多いことが明らかになりました。

また、それぞれの結果から生成AIやAI Overviewsを活用してAI検索のみで情報収集を完結する層が一定数存在することが分かります。AIの回答をあくまで参考とする利用者が多い一方で、「AIの提示情報で満足できる」とするユーザーも増えており、AI検索への信頼度が着実に高まっていると考えられます。検索行動の主役が、従来のリンク探索からAIによる要約理解へと移行しつつある流れがうかがえるでしょう。

AI検索への信頼度が高まる一方で、生成AIが事実に基づかない、または存在しない情報を、あたかも真実のように提示してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象も指摘されています。マーケティング担当者はどの程度、このリスクを認識しているのでしょうか。

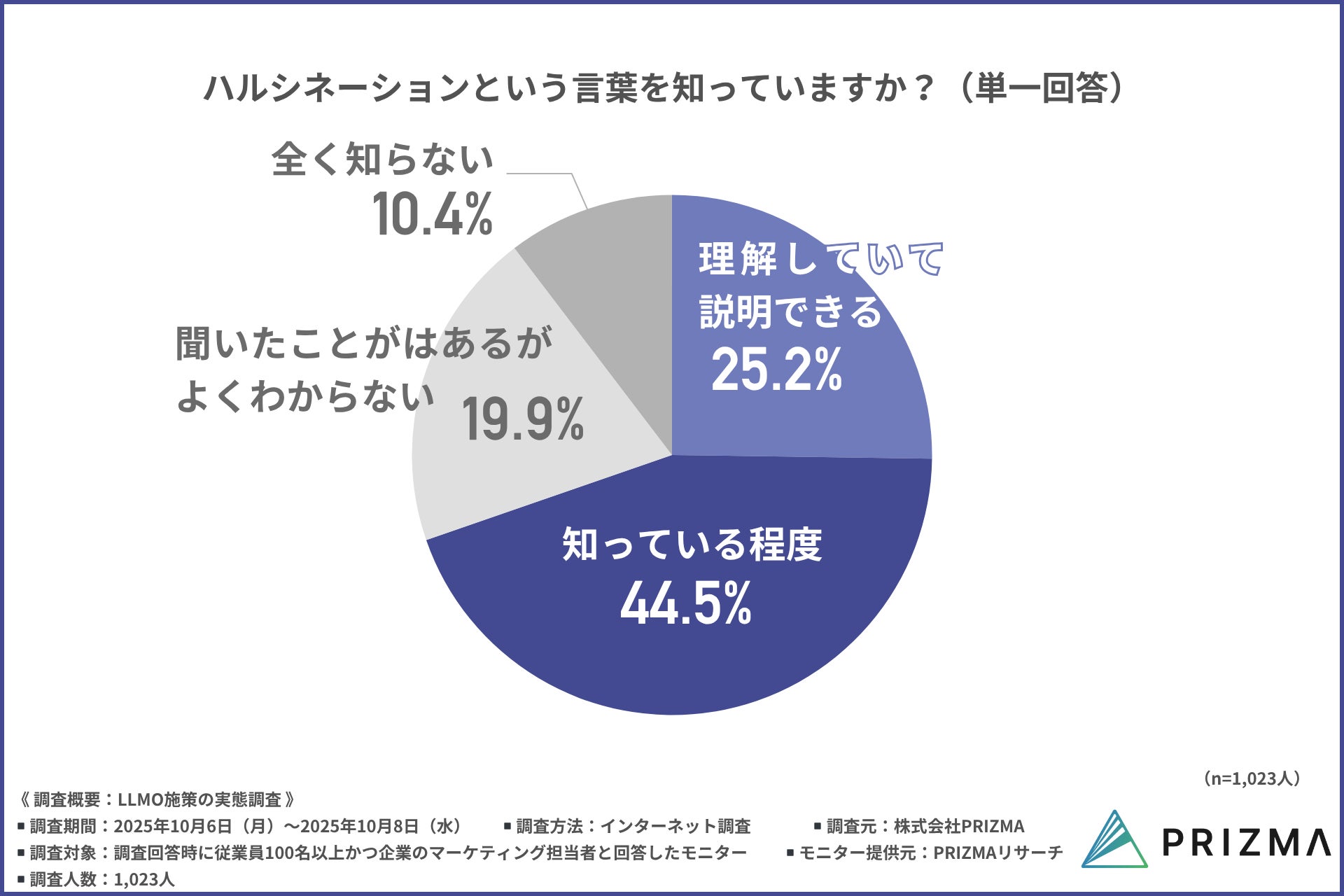

「ハルシネーション」を理解しているのは4分の1──誤情報対策が信頼性を左右

「ハルシネーションという言葉を知っているか」について尋ねたところ、約7割が「理解していて説明できる」「知っている程度」と回答しましたが、「知っている程度」という回答が最多になったことから、理解度が十分とは言い難い結果です。

ハルシネーションは、生成AIの活用における最大の課題の一つであり、誤情報対策を講じる企業とそうでない企業の差が今後の信頼性を左右すると考えられます。

誤情報による“機会損失”の経験は「間違った情報の引用」が最多──リスクマネジメントが求められる

「AIが生成した誤情報によって自社が機会損失を被ったと感じる経験」については、「競合や別企業が出している間違った情報がAIに引用されていた(28.6%)」が最多になり、「クレームや信頼性への懸念が発生した(26.5%)」「自社サイトの内容がAIに一部誤って要約・解釈されていた(23.5%)」と続きました。

ハルシネーションによって競合他社の誤った情報がAI上で提示されると、本来自社に向けられるはずの問い合わせや関心が他社に流れてしまう可能性があります。こうした事象は、直接的な売上減少や機会損失につながるリスクを内包していると考えられます。特に、情報の正確性が購買や取引判断に直結する業界では、AI出力の監視や情報提供側の対策が今後ますます重要になるでしょう。

AI活用による情報収集層が多くなる中で注目されているのが、生成AIや検索AIに正確な情報を認識・引用させるための取り組みである「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。

自社サイトや公式発信の内容をAIに正しく理解・反映させるための最適化を進めることで、誤情報の拡散を防ぎ、AI検索上でのブランド信頼性を高める狙いがあります。すでにLLMO対策を実施する企業ではどういった取り組みを行っているのでしょうか。

AIに“信頼される情報源”となるための施策は「独自調査」や「構造化データ」

LLMOを「実施している」と回答した方に、「AIに信頼できる情報源として引用・参照されやすくするための取り組み」を尋ねたところ、「独自の調査データやアンケート結果を盛り込んだレポート・記事の公開(47.9%)」が最多で、「構造化データマークアップを実装し、AIが情報を理解しやすいように最適化(39.3%)」「専門家(第一人者、有資格者など)の監修やインタビューを取り入れたコンテンツ制作(38.9%)」と続きました。

LLMO施策を実施する企業の多くは、AIに「信頼できる情報源」として認識されるために、コンテンツの質や構造そのものを改善する方向へ動いていることがうかがえます。

特に「独自の調査データやアンケート結果」を重視する企業が多く、AIが情報を再構成・要約する時代だからこそ、他社との差別化には「自社でしか得られないデータ」や「検証可能なエビデンス」の発信が重視されていると考えられます。

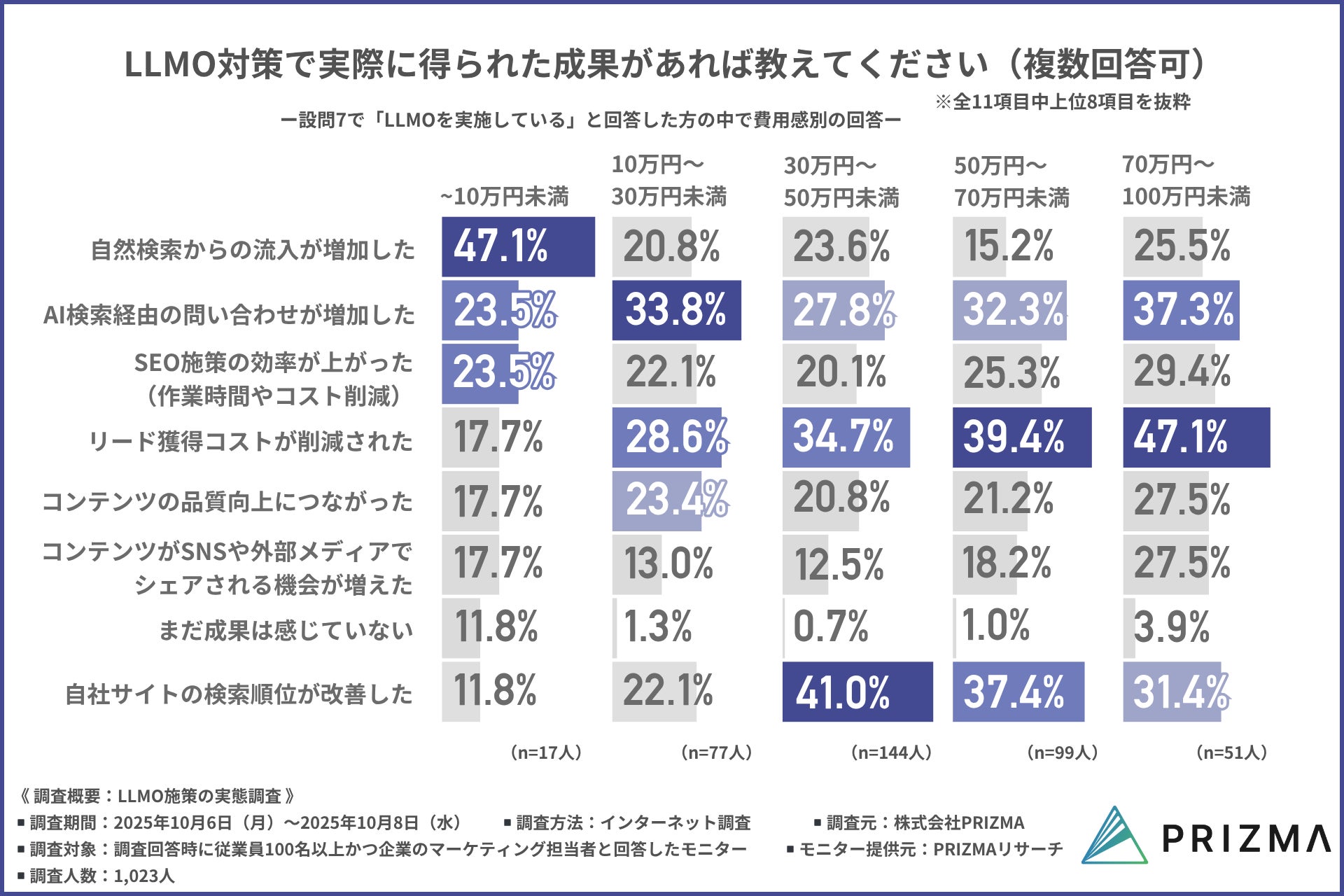

成果実感は金額が上がるほど「リード獲得コスト削減」「検索順位改善」が上位──LLMOの定着が進む

LLMOを「実施している」と回答した方に、「LLMO対策で実際に得られた成果」について尋ねたところ、月あたりの単価・コスト感別に以下のような回答結果になりました。

■~10万円未満

「自然検索からの流入が増加した(47.1%)」

「AI検索経由の問い合わせが増加した(23.5%)」

「SEO施策の効率が上がった(作業時間やコスト削減)(23.5%)」

■10万円~30万円未満

「AI検索経由の問い合わせが増加した(33.8%)」

「リード獲得コストが削減された(28.6%)」

「コンテンツの品質向上につながった(23.4%)」

■30万円~50万円未満

「自社サイトの検索順位が改善した(41.0%)」

「リード獲得コストが削減された(34.7%)」

「AI検索経由の問い合わせが増加した(27.8%)」

■50万円~70万円未満

「リード獲得コストが削減された(39.4%)」

「自社サイトの検索順位が改善した(37.4%)」

「AI検索経由の問い合わせが増加した(32.3%)」

■70万円~100万円未満

「リード獲得コストが削減された(47.1%)」

「AI検索経由の問い合わせが増加した(37.3%)」

「自社サイトの検索順位が改善した(31.4%)」

LLMOへの投資規模が大きくなるほど、「リード獲得コストの削減」や「検索順位の改善」といった成果を実感する割合が高まっていることがうかがえます。特に、月額50万円以上の取り組みでは、AI検索を経由した新規リードの増加とともに、コンバージョン効率や費用対効果の向上が明確に見られました。

一方で、10万円未満の低コスト層では自然検索の増加が中心であり、戦略的なAI最適化よりも基礎的SEOの延長としての活用が多い傾向が見られます。

この結果から、LLMO施策は単なる「AI対策」ではなく、一定以上の投資を行うことでリード効率と検索可視性の両立を実現する新たなマーケティング手法として機能していることが示唆されます。

【まとめ】AI検索時代の新たな可視性戦略──“信頼される情報”が企業競争力に

今回の調査からマーケティング担当者の多くが生成AIやAI Overviewsを活用し、AI検索を一次的な情報源として利用している実態が明らかになりました。一方で、誤った情報がAIに引用される「ハルシネーション」による機会損失を経験した企業も少なくなく、信頼性確保が新たな課題として浮上しています。こうした中で注目されているのが、AIに正確な情報を学習させる「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。

LLMO施策を実施する企業では、独自の調査データや専門家監修など、根拠性を高める取り組みが中心でした。LLMO施策の成果面でも、一定の投資を行う企業ほど「リード獲得コストの削減」や「検索順位の改善」など、実務的な効果を実感する傾向が見られました。AI時代の情報戦略は「見つけられる情報」から「信頼される情報」へと進化しつつあるといえます。

本記事では調査内容を一部抜粋し、ご紹介しております。

全ての調査結果については資料にて公開しておりますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。

▼【無料DL】「LLMO施策の実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper107

PRIZMAは独自調査を使用したLLMO対策サービスを提供しています。

調査概要

【調査テーマ】「LLMO施策の実態調査」

【調査期間】2025年10月6日(月)~2025年10月8日(水)

【調査方法】PRIZMAが提供する調査PR「PRIZMA」(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,023人

【調査対象】調査回答時に従業員100名以上かつ企業のマーケティング担当者と回答したモニター

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

調査設問

Q1.生成AIを活用して行った情報収集の内容をどのくらい参考にしていますか?

Q2.AI Overviews(AIによる概要)を活用していますか?

Q3.検索結果に表示されるAI Overviewsが貴社の自然検索流入や広告効果に与える影響への関心度はどうですか?

Q4.2025年8月に日本で導入開始された「AI Overviews」の影響で、自社HPやサイトへの自然検索からの流入に変化を感じていますか?

Q5.ハルシネーションという言葉を知っていますか?

Q6.AIが生成した誤情報によって、自社が機会損失を被ったと感じる経験はありますか?

Q7.今、会社として行っているPR施策を教えてください

Q8.AIに「信頼できる情報源」として引用・参照されやすくするために、貴社が特に注力している取り組みはどれですか?

Q9.LLMO施策の月あたりの単価・コスト感を教えてください

Q10.LLMO対策で実際に得られた成果があれば教えてください

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。以下に、調査結果の一部を紹介いたします。

本プレスリリースの転載ではなく、記事内容/グラフ/データなどを引用される際は、必ず下記リンクを出典元としてご記載いただくよう何卒ご協力お願い申し上げます。

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper107

株式会社PRIZMAについて

株式会社PRIZMAではリサーチから、プランニング、PRまで全ての機能を兼ね備えた、一気通貫型のPRサービスを網羅的に提供可能です。

リサーチ&企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す、全く新しい形のPRエージェンシーです。

PRIZMAは貴社の専属PRパートナーとして、包括的プロモーション戦略を提供します。

【事業内容】

・ブランドコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・ネット集客支援

・メディアPR代行

【サービス概要】

・PRIZMA|調査リリース

独自調査で大手メディアに拡散。平均掲載数も50件以上を実現。PRIZMAにはアンケート調査を活かした豊富な実績があります。大手メディアをはじめとした、影響力の高い媒体へ質の高い記事の配信を行います。

https://www.prizma-link.com/press

・PRIZMA|漫画プロモーション

市場ではまだ新しい漫画インフルエンサーや、1億PVの漫画メディアで培った漫画制作を通して総勢200名以上の実践経験豊富なクリエイターと日々オリジナル漫画を制作しています。貴社のご要望にフィットした実力のある漫画家をアサインさせていただきます。

https://www.prizma-link.com/manga

・PRIZMA|リサーチ

国内1,000万人以上、5,000件以上の調査実績を誇る国内最大級の市場調査スキームを保有しており、貴社の求める情報を信頼できる客観的なデータでご納品させていただきます。

https://www.prizma-link.com/research

広報担当者・マーケティング担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集

▼無料ホワイトペーパー

「マンガで分かるPRIZMA」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2

「リサーチコンテンツの活用に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16

「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19

▼コンテンツ集

・「成功する広報の方法とは?」広報担当者がおすすめする方法5選

https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK

・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの?

https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce

・ウェビナーの実態調査

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40

株式会社PRIZMA

社名:株式会社PRIZMA

本社所在地:東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役:杉本 昂輝

設立:2024年8月

事業内容:ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP:https://www.prizma-link.com/

Tel:03-5468-1850(代)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像