「人的つながりに関する実態調査」の分析結果を発表

「人のつながり」の種類別に仕事生活への影響をひもとく

「テレワークの有無」より「関係的な職務デザイン」の方が人的つながりへの影響力が大きく、「人的つながり」の種類によって仕事生活の質向上への影響も異なる/「職場内のつながり」が生産性・愛着・居心地を高め、「社内越境」が理念共感を高める。/「社外越境」がアイディアと自己有用感の源泉となり、「家族・友人とのつながり」が情緒と生産性を下支えする結果に

企業における経営・人事課題の解決および、事業・戦略の推進を支援する株式会社リクルートマネジ メントソリューションズ(本社:東京都港区 代表取締役社長:山﨑 淳 以下、当社)は、22~59 歳の 会社勤務正社員695 名に対し、「人的つながりに関する実態調査」を実施し、「テレワークが人とのつな がりに与える影響」や「仕事生活に良い影響を与える人とのつながり方」、「人とのつながりを育む環境 要因や組織からの働きかけ」など、調査結果から見える実態について公表しました。

*詳細は調査レポート(https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001134/)を参照ください。

1. 調査の背景

近年、世界規模で生じた新型コロナウイルス感染症による変化(以下、コロナ禍)は、「ソーシャルディスタンス(人と人との間の距離)」といった言葉を生み出し、物理的な距離を強調することで、むしろ心理的なつながりに意識を向けさせることとなった。

企業においてもテレワーク(リモートワーク、在宅勤務などを含む)を推奨する職場が多く見られたが、コロナ禍以前からの「働き方改革」の流れと融合し、今後も活用し得る働き方の選択肢として定着しつつある。職場や同僚との間の物理的な距離が意識されることで、どのようなつながり(対人的な接点のもち方や関わり方)が職場や仕事において望ましいのかという問いに改めて脚光があたっている。

そこで、仕事生活に関する人のつながりの現状を捉え、より良いつながりのために組織ができることを検討するための調査を行った。

2. 調査のポイント

◼ コロナ禍以前と比較した人とのつながりの変化

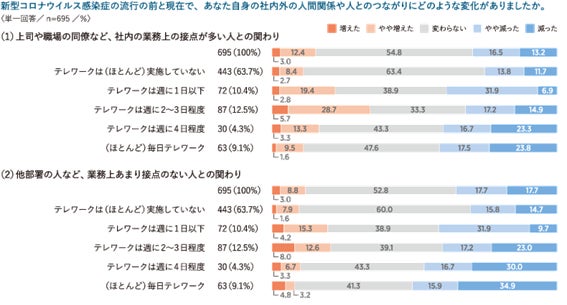

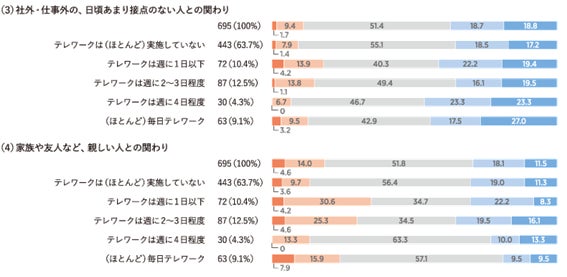

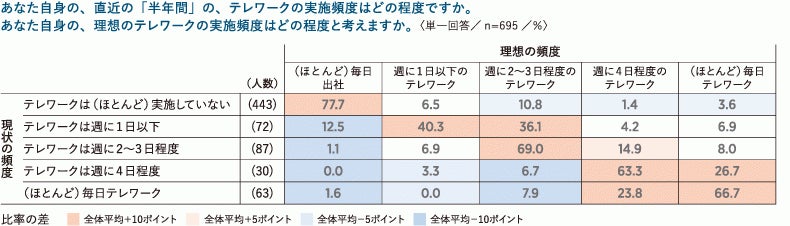

●コロナ禍以前と比べて減った「人との関わり」は、他部署の人や社外の友人。一方、増えたのは、家族や友人、上司や職場の同僚(図表1・2)

・回答者の 63.7%は直近半年間にテレワークをほとんど実施しておらず、週に 2~3 日程度(12.5%)、 週に1日以下(10.4%)、(ほとんど)毎日テレワーク(9.1%)、週に4日程度(4.3%)と続く。

・会社の内か外か、日頃の接点が多いか少ないかの 4 種類の人的つながりにおける関わりは、テレワーク頻度によらず「変わらない」との回答が最も多い。また、「増えた」「やや増えた」よりも、「減った」「やや減った」とする回答の方が多い傾向が全体的に見られる。

・コロナ禍以前と比べて、「減った」「やや減った」人との関わりの上位は、他部署の人や社外の知人など日頃接点があまりない人との関わりであった。一方、「増えた」「やや増えた」人との関わりの上位は、家族や友人、上司や職場の同僚といった接点の多い人々との関わりであった。

⇒コロナ禍以前と比べて、他部署の人や普段会わない知人など社内外問わず接点の少なかったつながりにおける関わりが減ったと感じている人が多くいること、上司や職場の同僚、家族や友人など接点 の多かったつながりにおける関わりはむしろ増えたと感じている人も一定数いることが分かる。それらの変化とテレワークの実施頻度とは無関係ではなさそうだが絶対的な規定要因とまではいえない。

図表1 コロナ禍以前と比較した人との関わりの変化(テレワーク実施頻度別)

図表2 コロナ禍以前からの関わりの変化傾向ごとのランキング

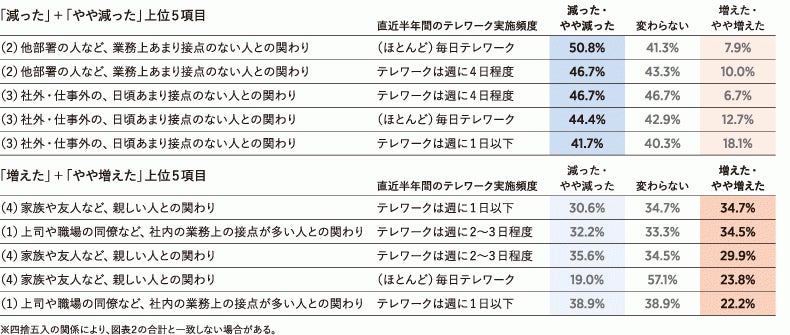

●回答者の多くはテレワーク頻度の均衡点を見出しつつある(図表3)

・テレワーク実施頻度の現状と理想についての解答は、それらが一致する対角線上に最も多く分布している。

図表3 テレワーク実施頻度の「現状」と「理想」

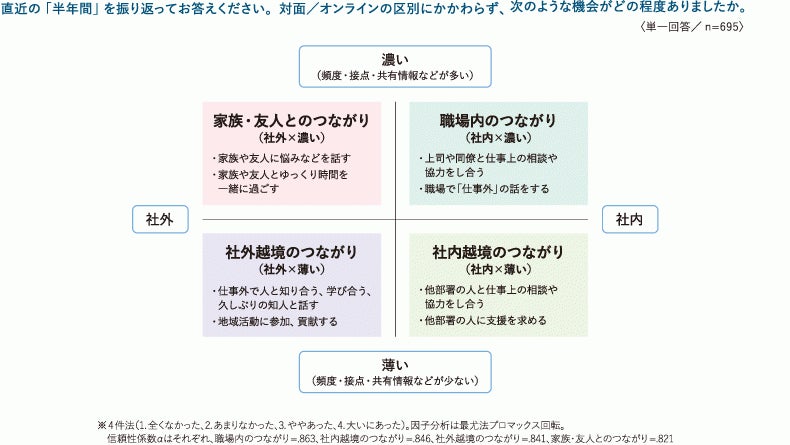

会社の内と外、日頃の接点や共有情報の多い(濃い)・少ない(薄い)の掛け合わせによる4種類の人的つなが

りについて、直近3カ月間の関わりの程度についての複数項目を「1.全くなかった」「2. あまりなかった」「3.

ややあった」「4.大いにあった」の4点尺度で測定し、統計的手法によって因子構造を確認した上で尺度化した(図表4)。これら 4 種類の人的つながりの活性度合いについて、仕事生活の質に関わるいくつかの指標を選んで分析を行った(図表5)。

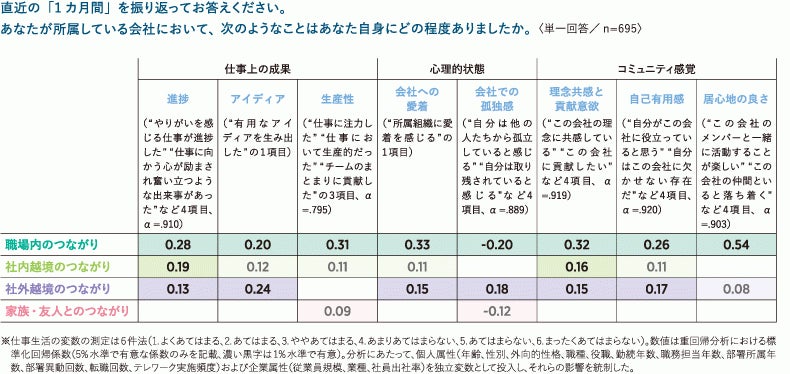

・職場内のつながりは、今回取り上げた仕事生活に関する指標のすべてに良い影響を与えている。

⇒職場内で相互に相談や協力ができ、 仕事外の話も可能なつながりが、仕事を「進捗」させ「生産性」を高める、「会社への愛着」を高め「会社での孤独感」 を低下させる、「理念共感と貢献意欲」を高め「自己有用感」や「居心地の良さ」を感じさせるといった効果をもち、仕事生活の質的向上の要であることが分かる。

・社内越境のつながりも、 職場内のつながりに上乗せする形で仕事生活に影響を及ぼしている。

⇒社内越境のつながりは、特に、仕事の「進捗」と、コミュニティ感覚の一因子である「理念共感と貢献意欲」への影響が大きい。困っていることへの支援を他部署の人に気軽に求めることができたり、 仕事上の相談をし、協力し合ったりするようなつながりからは、業務成果を生み出す助けや後押しが得られ、仕事に向かう心が励まされ奮い立つような経験を得ることができる。そうした経験が「この 会社が目指していることを自分も一緒に担っていきたい」というコミュニティ感覚を生み出すと考えられる。

・社外越境のつながりもまた、多くの仕事生活の指標に影響している。特に、仕事上で「アイディア」を生み出し、「会社への愛着」や「自己有用感」を高める点に特徴が見られる。

⇒社外越境のつながりでは、学びの場で知り合ったり、地域の人であったり、たまにしか会わない友人であったりと、日頃身近な人と共有しているのとは別の情報や人間関係をもつ人たちと関わる。それらが社内では得られないような発想をもたらしたり、社内では当たり前となって気づかなかったような所属組織の恩恵や自分の能力を再確認させたりするために、会社への愛着や「自分はこの組織に役立っているのだ」というコミュニティ感覚を高めると考えられる。

他方で、社外越境のつながりは「生産性」を高めず、「会社での孤独感」と正の関係にあることには注意すべきである。因果の方向は定かでないが、幸い孤独感は、職場内や社内越境のつながりで補うことができそうだ。

・家族・友人とのつながりの影響度は「生産性」「会社への愛着」を高め、「会社での孤独感」を低下させるやや弱い効果がある。

⇒人は仕事生活のみに生きるのではなく、人生において家族・友人とのつながりは重要である。よって、仕事生活にも家族・友人とのつながりの豊かさが染み出す可能性が本調査の結果から示されており、企業が従業員のワーク・ライフ・バランスを考えることには福祉的な配慮以上のポジティブな見 返りも期待できるといえそうだ。

図表4 4種類の人的つながり

図表5 4種類の人的つながりの仕事生活への影響

◼テレワークより影響が大きい「関係的な職務デザイン」

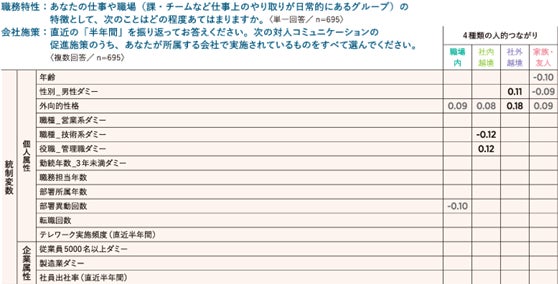

●テレワークより「関係的な職務デザイン」の方が人的つながりへの影響力が高い(図表6)

・4種類の人的つながりの活性度を結果指標として、それぞれに影響を与えている要因を検討するための重回帰分析を行った。図表5の分析と同じ個人属性・企業属性を分析に投入しその影響を統制した上で、職務特性および会社のコミュニケーション施策の影響度を検討した。

・職務特性のうち「関係的な職務デザイン」は、“仕事の結果が、他の人の生活に大きな影響を与える可能性がある”“担当業務の範囲が幅広く設定されている”“職場の同僚とよく関わって進める必要があ る”“職場外の同僚とよく関わって進める必要がある”の4項目で測定した。職務特性のうち「チームベースの評価・報酬」は、“会社の業績によって自身の報酬が変動する”“チームや職場の業績によって自 身の報酬が変動する”“チーム行動や同僚に対する態度が、人事評価や処遇の重要な決定基準となる”の 3 項目で測定した。

・多様な変数と比較すると、テレワーク実施頻度や社員出社率は人的つながりに明らかな影響を及ぼしておらず、職務特性や会社のコミュニケーション施策の影響が大きい。

・職務特性「関係的な職務デザイン」は、4種類の人的つながりのすべてに、検討した変数のうちで最も大きな影響を及ぼしていた。

⇒職務上で、影響を与える相手や協力すべき相手が多くまた明示的であることが、職場内や他部署との相談・協力し合うつながりを活性化する。のみならず、社外越境のつながりに学びアイディアを得ることや、家族・知人との親しいつながりを豊かにすることをも動機付けるようである。

・職務特性「チームベースの評価・報酬」は、職場内と社外越境のつながりを弱い影響力で高めるのみだった。

⇒職場内のつながりに限っても、評価や報酬などの制度で「つながらせる」ことの効果は限定的であり、日々の業務上で互いに関わる機会を作る効果の方が大きいといえる。

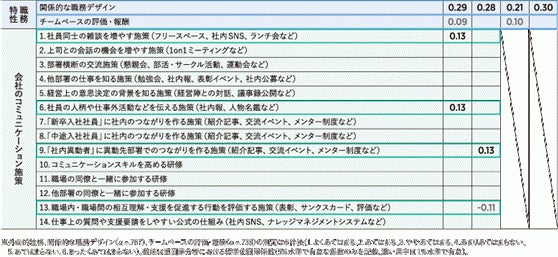

・会社のコミュニケーション施策に関して、“1.社員同士の雑談を増やす施策(フリースペース、社内 SNS、ランチ会など)”は職場内と社外越境のつながりを、“6.社員の人柄や仕事外活動などを伝える施策(社内報、人物名鑑など)”は職場内のつながりを活性化する可能性がある。

⇒いずれも社内越境とは関連がなく、他部署とのつながりを活性化させるには「気軽な話題づくり」よりは「関係的な職務をデザイン」する方が効果的といえそうだ。

・“9.「社内異動者」に異動先部署でのつながりを作る施策(紹介記事、交流イベント、メンター制度など)”が、社内越境を活性化させる。反対に、“13.職場内・職場間の相互理 解・支援を促進する行動を評価する施策(表彰、サンクスカード、評価など)” は社内越境を抑制している。

⇒理由の推測は難しいが、社内越境が不活性だからこそそのような施策を行っているといった逆向きの因果関係が数値に表れた可能性がある。

図表6 4種類の人的つながりへの影響要因

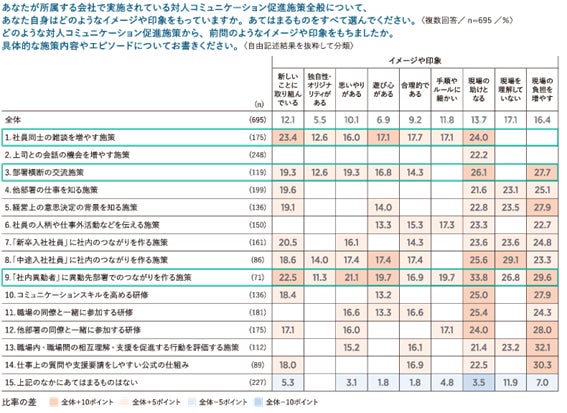

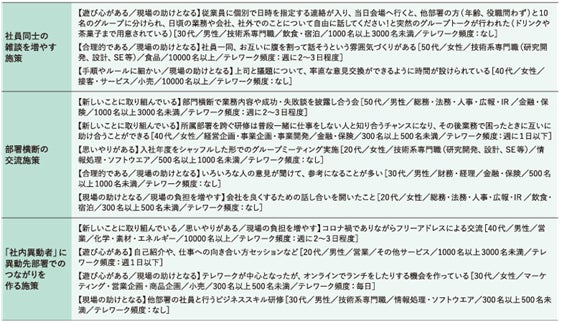

◼コミュニケーション施策に対する社員の目と声

●“現場の助けとなる”施策は“現場の負担を増やす”というイメージと表裏一体(図表7)

・各施策が実施されているとした回答者ごとに施策へのイメージや印象の選択率を集計し、図表上段に示した全体の選択率のポイント差に応じて網掛けをした。

・“現場の助けとなる”施策がいくつか浮かび上がるが、それらは“現場の負担を増やす”というイメージと表裏一体のものも多い。

⇒コミュニケーションの活性化は現場社員の一定の労力や時間を伴うことが避けられず、効果を見据えて取捨選択しつつも信念をもって大胆に行う必要がありそうだ。

・“新しいことに取り組んでいる”“思いやりがある”“遊び心がある”など、受け手の感情を動かすイメージや印象については、“1.社員同士の雑談を増やす施策”“3.部署横断の交流施 策”“9.「社内異動者」に異動先部署でのつながりを作る施策”に着目し、そのようなイメージや印象をもった理由や具体的なエピソードについての記述を抜粋した。

・現場に多少の負担をかけながらも、新規性、独自性、思いやり、遊び心などを取り混ぜ、結果として仕事をする上で良い効果があると感じさせることの重要性を読み取ることができる。興味深いのはこれらの施策のいくつかが、“手順やルールに細かい”という印象を与えていることだ。

⇒日常とは違う新鮮な感情を揺さぶり、仕事にも役立つようなつながりを活性化させるには、成り行き任せにならないよう意図をもって設定された手順や、いつのまにか立ち消えにならないようなルールの設定が必要なのかもしれない。

図表7 自社のコミュニケーション施策へのイメージと自由記述コメント

3. 調査担当研究員

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

4. 調査担当研究員のコメント

本調査の関心は、人のつながりを意図をもってデザインすることは可能かということにあった。結論と して、「つながり」のデザイン、マネジメントは可能だと言いたい。

人と人とのつながりというインフォーマルとも思える現象は、実際は、フォーマルな職務上のデザイン、 すなわち担当業務が他者に及ぼす影響の認識や、協働者との関わりを意図的に作る「関係的な職務デザイン」に大きく影響を受けていた。

会社のコミュニケーション施策も、現場の助けとなり仕事に良い影響を与えるという印象を伴ったときにつながりを育んでいた。また、新鮮さや真摯さが感じられるかが問われており、社員の感情を動かすには、施策の内容に加えて導入プロセスへの配慮も重要と考えられる。

多様な人的つながりが相乗的に仕事の成果を高め、職場をコミュニティとして機能させる。他者との接点となるよう設計された仕事が、人とのつながりを育て、仕事が前に進む心地よい場が生まれる。そのような円環をデザインすることは可能なことと思われる。

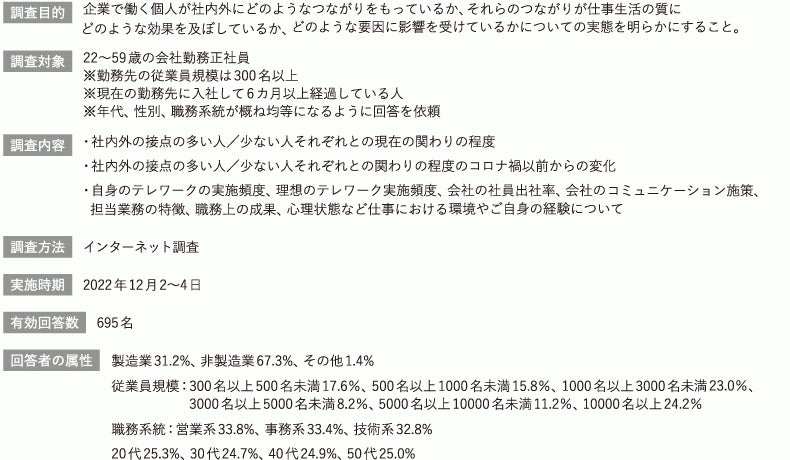

5. 調査概要

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963 年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな 課題に向き合い続けています。

●事業領域:人材採用、人材開発、組織開発、制度構築

●ソリューション手法:アセスメント、トレーニング、コンサルティング、HR アナリティクス

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」を有し、理論と実践を元にした 研究・開発・情報発信を行っております。

※WEB サイト:https://www.recruit-ms.co.jp

*詳細は調査レポート(https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001134/)を参照ください。

1. 調査の背景

近年、世界規模で生じた新型コロナウイルス感染症による変化(以下、コロナ禍)は、「ソーシャルディスタンス(人と人との間の距離)」といった言葉を生み出し、物理的な距離を強調することで、むしろ心理的なつながりに意識を向けさせることとなった。

企業においてもテレワーク(リモートワーク、在宅勤務などを含む)を推奨する職場が多く見られたが、コロナ禍以前からの「働き方改革」の流れと融合し、今後も活用し得る働き方の選択肢として定着しつつある。職場や同僚との間の物理的な距離が意識されることで、どのようなつながり(対人的な接点のもち方や関わり方)が職場や仕事において望ましいのかという問いに改めて脚光があたっている。

そこで、仕事生活に関する人のつながりの現状を捉え、より良いつながりのために組織ができることを検討するための調査を行った。

2. 調査のポイント

◼ コロナ禍以前と比較した人とのつながりの変化

●コロナ禍以前と比べて減った「人との関わり」は、他部署の人や社外の友人。一方、増えたのは、家族や友人、上司や職場の同僚(図表1・2)

・回答者の 63.7%は直近半年間にテレワークをほとんど実施しておらず、週に 2~3 日程度(12.5%)、 週に1日以下(10.4%)、(ほとんど)毎日テレワーク(9.1%)、週に4日程度(4.3%)と続く。

・会社の内か外か、日頃の接点が多いか少ないかの 4 種類の人的つながりにおける関わりは、テレワーク頻度によらず「変わらない」との回答が最も多い。また、「増えた」「やや増えた」よりも、「減った」「やや減った」とする回答の方が多い傾向が全体的に見られる。

・コロナ禍以前と比べて、「減った」「やや減った」人との関わりの上位は、他部署の人や社外の知人など日頃接点があまりない人との関わりであった。一方、「増えた」「やや増えた」人との関わりの上位は、家族や友人、上司や職場の同僚といった接点の多い人々との関わりであった。

⇒コロナ禍以前と比べて、他部署の人や普段会わない知人など社内外問わず接点の少なかったつながりにおける関わりが減ったと感じている人が多くいること、上司や職場の同僚、家族や友人など接点 の多かったつながりにおける関わりはむしろ増えたと感じている人も一定数いることが分かる。それらの変化とテレワークの実施頻度とは無関係ではなさそうだが絶対的な規定要因とまではいえない。

図表1 コロナ禍以前と比較した人との関わりの変化(テレワーク実施頻度別)

図表2 コロナ禍以前からの関わりの変化傾向ごとのランキング

●回答者の多くはテレワーク頻度の均衡点を見出しつつある(図表3)

・テレワーク実施頻度の現状と理想についての解答は、それらが一致する対角線上に最も多く分布している。

図表3 テレワーク実施頻度の「現状」と「理想」

会社の内と外、日頃の接点や共有情報の多い(濃い)・少ない(薄い)の掛け合わせによる4種類の人的つなが

りについて、直近3カ月間の関わりの程度についての複数項目を「1.全くなかった」「2. あまりなかった」「3.

ややあった」「4.大いにあった」の4点尺度で測定し、統計的手法によって因子構造を確認した上で尺度化した(図表4)。これら 4 種類の人的つながりの活性度合いについて、仕事生活の質に関わるいくつかの指標を選んで分析を行った(図表5)。

・職場内のつながりは、今回取り上げた仕事生活に関する指標のすべてに良い影響を与えている。

⇒職場内で相互に相談や協力ができ、 仕事外の話も可能なつながりが、仕事を「進捗」させ「生産性」を高める、「会社への愛着」を高め「会社での孤独感」 を低下させる、「理念共感と貢献意欲」を高め「自己有用感」や「居心地の良さ」を感じさせるといった効果をもち、仕事生活の質的向上の要であることが分かる。

・社内越境のつながりも、 職場内のつながりに上乗せする形で仕事生活に影響を及ぼしている。

⇒社内越境のつながりは、特に、仕事の「進捗」と、コミュニティ感覚の一因子である「理念共感と貢献意欲」への影響が大きい。困っていることへの支援を他部署の人に気軽に求めることができたり、 仕事上の相談をし、協力し合ったりするようなつながりからは、業務成果を生み出す助けや後押しが得られ、仕事に向かう心が励まされ奮い立つような経験を得ることができる。そうした経験が「この 会社が目指していることを自分も一緒に担っていきたい」というコミュニティ感覚を生み出すと考えられる。

・社外越境のつながりもまた、多くの仕事生活の指標に影響している。特に、仕事上で「アイディア」を生み出し、「会社への愛着」や「自己有用感」を高める点に特徴が見られる。

⇒社外越境のつながりでは、学びの場で知り合ったり、地域の人であったり、たまにしか会わない友人であったりと、日頃身近な人と共有しているのとは別の情報や人間関係をもつ人たちと関わる。それらが社内では得られないような発想をもたらしたり、社内では当たり前となって気づかなかったような所属組織の恩恵や自分の能力を再確認させたりするために、会社への愛着や「自分はこの組織に役立っているのだ」というコミュニティ感覚を高めると考えられる。

他方で、社外越境のつながりは「生産性」を高めず、「会社での孤独感」と正の関係にあることには注意すべきである。因果の方向は定かでないが、幸い孤独感は、職場内や社内越境のつながりで補うことができそうだ。

・家族・友人とのつながりの影響度は「生産性」「会社への愛着」を高め、「会社での孤独感」を低下させるやや弱い効果がある。

⇒人は仕事生活のみに生きるのではなく、人生において家族・友人とのつながりは重要である。よって、仕事生活にも家族・友人とのつながりの豊かさが染み出す可能性が本調査の結果から示されており、企業が従業員のワーク・ライフ・バランスを考えることには福祉的な配慮以上のポジティブな見 返りも期待できるといえそうだ。

図表4 4種類の人的つながり

図表5 4種類の人的つながりの仕事生活への影響

◼テレワークより影響が大きい「関係的な職務デザイン」

●テレワークより「関係的な職務デザイン」の方が人的つながりへの影響力が高い(図表6)

・4種類の人的つながりの活性度を結果指標として、それぞれに影響を与えている要因を検討するための重回帰分析を行った。図表5の分析と同じ個人属性・企業属性を分析に投入しその影響を統制した上で、職務特性および会社のコミュニケーション施策の影響度を検討した。

・職務特性のうち「関係的な職務デザイン」は、“仕事の結果が、他の人の生活に大きな影響を与える可能性がある”“担当業務の範囲が幅広く設定されている”“職場の同僚とよく関わって進める必要があ る”“職場外の同僚とよく関わって進める必要がある”の4項目で測定した。職務特性のうち「チームベースの評価・報酬」は、“会社の業績によって自身の報酬が変動する”“チームや職場の業績によって自 身の報酬が変動する”“チーム行動や同僚に対する態度が、人事評価や処遇の重要な決定基準となる”の 3 項目で測定した。

・多様な変数と比較すると、テレワーク実施頻度や社員出社率は人的つながりに明らかな影響を及ぼしておらず、職務特性や会社のコミュニケーション施策の影響が大きい。

・職務特性「関係的な職務デザイン」は、4種類の人的つながりのすべてに、検討した変数のうちで最も大きな影響を及ぼしていた。

⇒職務上で、影響を与える相手や協力すべき相手が多くまた明示的であることが、職場内や他部署との相談・協力し合うつながりを活性化する。のみならず、社外越境のつながりに学びアイディアを得ることや、家族・知人との親しいつながりを豊かにすることをも動機付けるようである。

・職務特性「チームベースの評価・報酬」は、職場内と社外越境のつながりを弱い影響力で高めるのみだった。

⇒職場内のつながりに限っても、評価や報酬などの制度で「つながらせる」ことの効果は限定的であり、日々の業務上で互いに関わる機会を作る効果の方が大きいといえる。

・会社のコミュニケーション施策に関して、“1.社員同士の雑談を増やす施策(フリースペース、社内 SNS、ランチ会など)”は職場内と社外越境のつながりを、“6.社員の人柄や仕事外活動などを伝える施策(社内報、人物名鑑など)”は職場内のつながりを活性化する可能性がある。

⇒いずれも社内越境とは関連がなく、他部署とのつながりを活性化させるには「気軽な話題づくり」よりは「関係的な職務をデザイン」する方が効果的といえそうだ。

・“9.「社内異動者」に異動先部署でのつながりを作る施策(紹介記事、交流イベント、メンター制度など)”が、社内越境を活性化させる。反対に、“13.職場内・職場間の相互理 解・支援を促進する行動を評価する施策(表彰、サンクスカード、評価など)” は社内越境を抑制している。

⇒理由の推測は難しいが、社内越境が不活性だからこそそのような施策を行っているといった逆向きの因果関係が数値に表れた可能性がある。

図表6 4種類の人的つながりへの影響要因

◼コミュニケーション施策に対する社員の目と声

●“現場の助けとなる”施策は“現場の負担を増やす”というイメージと表裏一体(図表7)

・各施策が実施されているとした回答者ごとに施策へのイメージや印象の選択率を集計し、図表上段に示した全体の選択率のポイント差に応じて網掛けをした。

・“現場の助けとなる”施策がいくつか浮かび上がるが、それらは“現場の負担を増やす”というイメージと表裏一体のものも多い。

⇒コミュニケーションの活性化は現場社員の一定の労力や時間を伴うことが避けられず、効果を見据えて取捨選択しつつも信念をもって大胆に行う必要がありそうだ。

・“新しいことに取り組んでいる”“思いやりがある”“遊び心がある”など、受け手の感情を動かすイメージや印象については、“1.社員同士の雑談を増やす施策”“3.部署横断の交流施 策”“9.「社内異動者」に異動先部署でのつながりを作る施策”に着目し、そのようなイメージや印象をもった理由や具体的なエピソードについての記述を抜粋した。

・現場に多少の負担をかけながらも、新規性、独自性、思いやり、遊び心などを取り混ぜ、結果として仕事をする上で良い効果があると感じさせることの重要性を読み取ることができる。興味深いのはこれらの施策のいくつかが、“手順やルールに細かい”という印象を与えていることだ。

⇒日常とは違う新鮮な感情を揺さぶり、仕事にも役立つようなつながりを活性化させるには、成り行き任せにならないよう意図をもって設定された手順や、いつのまにか立ち消えにならないようなルールの設定が必要なのかもしれない。

図表7 自社のコミュニケーション施策へのイメージと自由記述コメント

3. 調査担当研究員

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

人事制度設計のコンサルティングや、研修開発、組織調査などに従事したのち 現職。東京都立大学大学院社会科学研究科経営学専攻にて、2021年博士号授与。同大学博士研究員。“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。経営行動科学学会 2020 年度 JAAS AWARD・奨励研究賞。人材育成学会2020 年度学会賞・奨励賞。

4. 調査担当研究員のコメント

本調査の関心は、人のつながりを意図をもってデザインすることは可能かということにあった。結論と して、「つながり」のデザイン、マネジメントは可能だと言いたい。

人と人とのつながりというインフォーマルとも思える現象は、実際は、フォーマルな職務上のデザイン、 すなわち担当業務が他者に及ぼす影響の認識や、協働者との関わりを意図的に作る「関係的な職務デザイン」に大きく影響を受けていた。

会社のコミュニケーション施策も、現場の助けとなり仕事に良い影響を与えるという印象を伴ったときにつながりを育んでいた。また、新鮮さや真摯さが感じられるかが問われており、社員の感情を動かすには、施策の内容に加えて導入プロセスへの配慮も重要と考えられる。

多様な人的つながりが相乗的に仕事の成果を高め、職場をコミュニティとして機能させる。他者との接点となるよう設計された仕事が、人とのつながりを育て、仕事が前に進む心地よい場が生まれる。そのような円環をデザインすることは可能なことと思われる。

5. 調査概要

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963 年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな 課題に向き合い続けています。

●事業領域:人材採用、人材開発、組織開発、制度構築

●ソリューション手法:アセスメント、トレーニング、コンサルティング、HR アナリティクス

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」を有し、理論と実践を元にした 研究・開発・情報発信を行っております。

※WEB サイト:https://www.recruit-ms.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像