【2025年4月・10月施行の育児介護休業法改正】法改正の狙いは? 保護者/事業者それぞれに賛否を聞いてみた!これからの保育環境の変化と課題を「子ねくとラボ」が読み解く

〜より柔軟な働き方の実現には「企業側の理解」がカギに。多様な保育サービスの併用で、個別最適化が進む〜

2025年4月・10月に「育児介護休業法改正」が施行される(※1)と発表がありました。法改正のポイントや、法改正に伴う保育環境の変化や課題について、株式会社明日香(本社:東京都文京区、代表取締役:萩野 吉俗、https://www.g-asuka.co.jp/index.htm)が運営する子どもと未来、そしてすべての人がConnect(繋がり、結びつき)する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ(https://konnect-labo.jp/)」所長の末廣剛が見解レポートを発表しました。

■仕事と育児の両立を進める法改正の狙いとは?

今回の改正についての私たちの第一印象としては、まだまだ改善の余地はあるものの、まずは実態に即した形で『仕事と育児の両立支援の強化』が順調に進んでいるということでした。

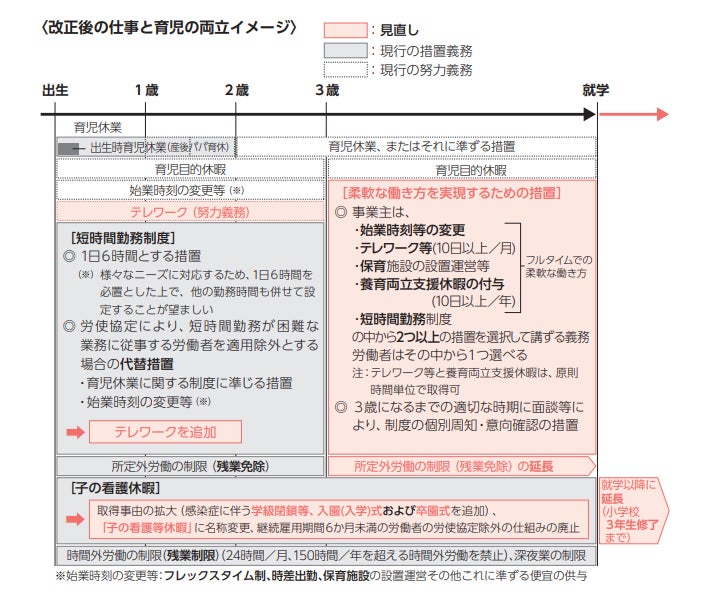

たとえば、残業免除の対象となる労働者を「3歳までの子を持つ親」から「小学校就学前の子を持つ親」まで広げたあたりなどはまさに育児中の当事者の声を傾聴した改善内容であり、既に広がっている業務DXといったような、残業を抑えつつ生産性も高めることができるソリューション面とセットで取り組めるような点は現実的で非常に良いことだと考えます。

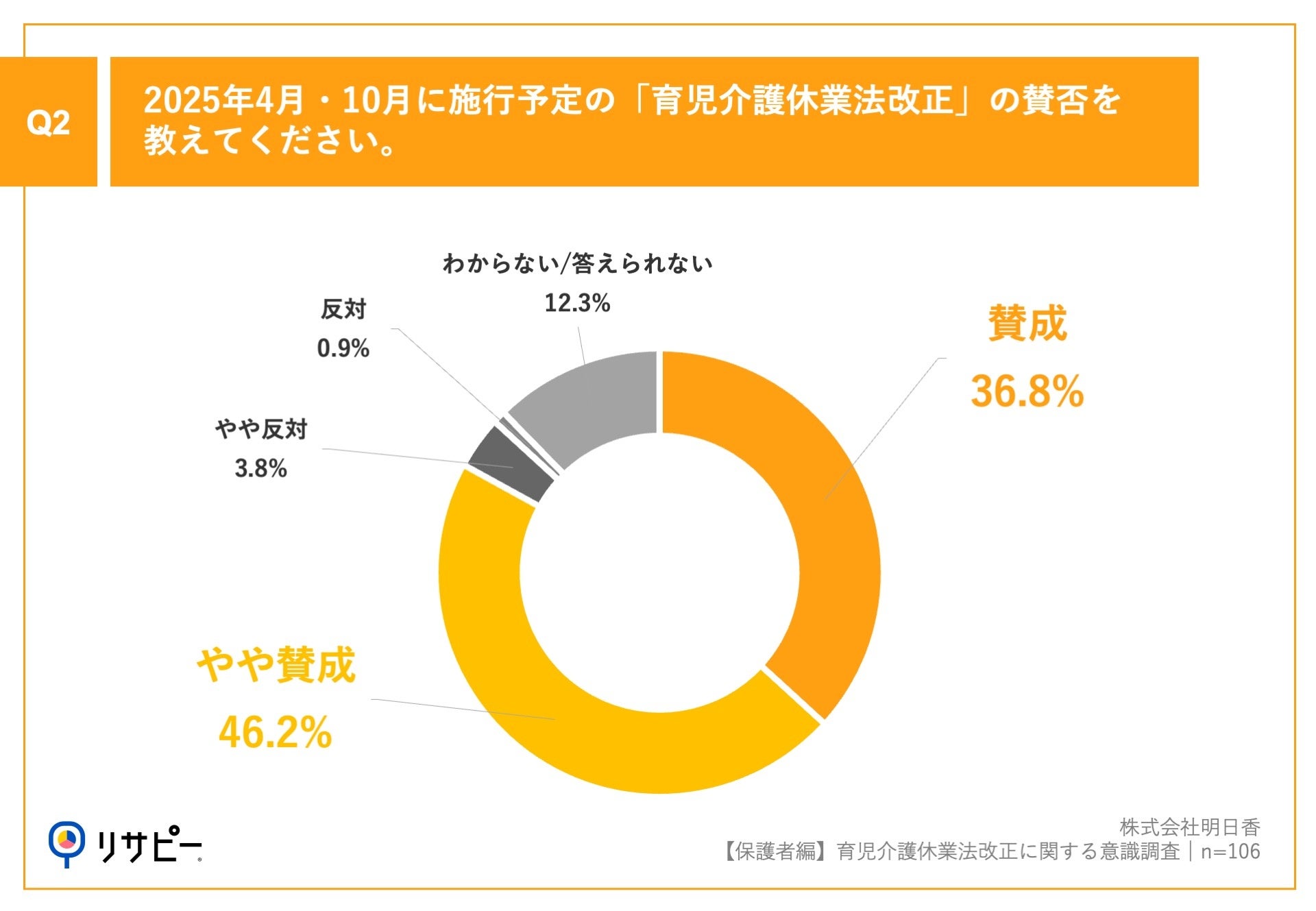

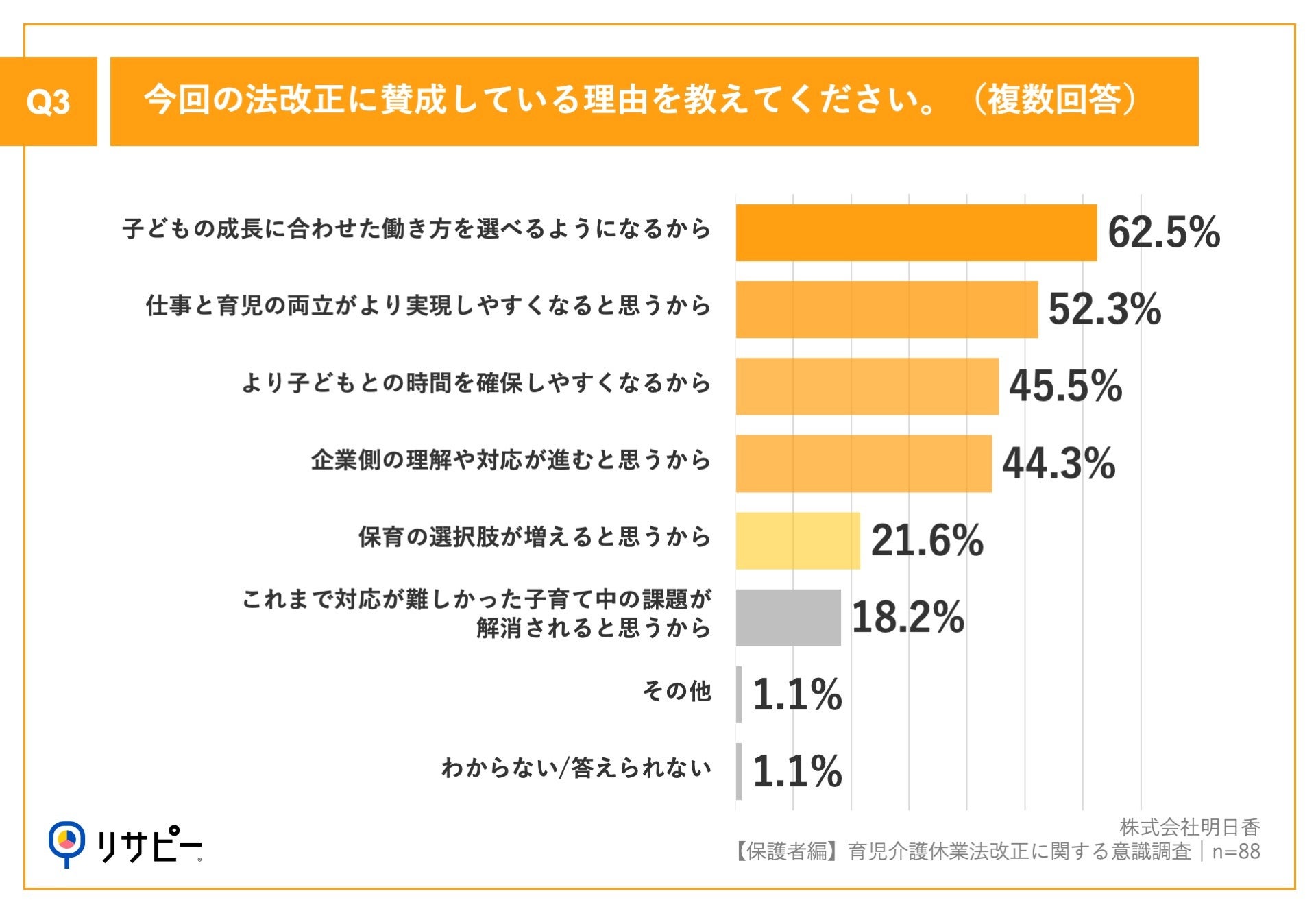

実際に、小学校就学前の子を持ち、現在働いている親御様を対象に実施した調査(※2)において、今回の改正の内容について賛否を伺ったところ、83.0%が「賛成」と回答しました。「子どもの成長に合わせた働き方を選べるようになるから」(62.5%)などが理由として挙げられています。

■法改正を活かすには「企業側の理解」がカギに

一方で、この改正を着実に遂行するためには、企業側の理解と対応が不可欠です。たとえば、今回『3歳未満の子を持つ労働者』に対して事業主が講じる努力義務としてテレワークを追加することになりました。コロナ禍以前より普及率は高くなったとはいえ、実際には利用率が減少傾向にあるというデータ(※3)も存在します。

そこには企業側の都合も潜在していて、無理やりテレワークを推し進めれば経営状況に悪影響を及ぼす可能性があるのと同時に、最悪の場合、雇用面にまで影響が及ぶようなことになれば本末転倒です。

■柔軟な働き方の義務化、「多様性」はどこまで支えられるべき?

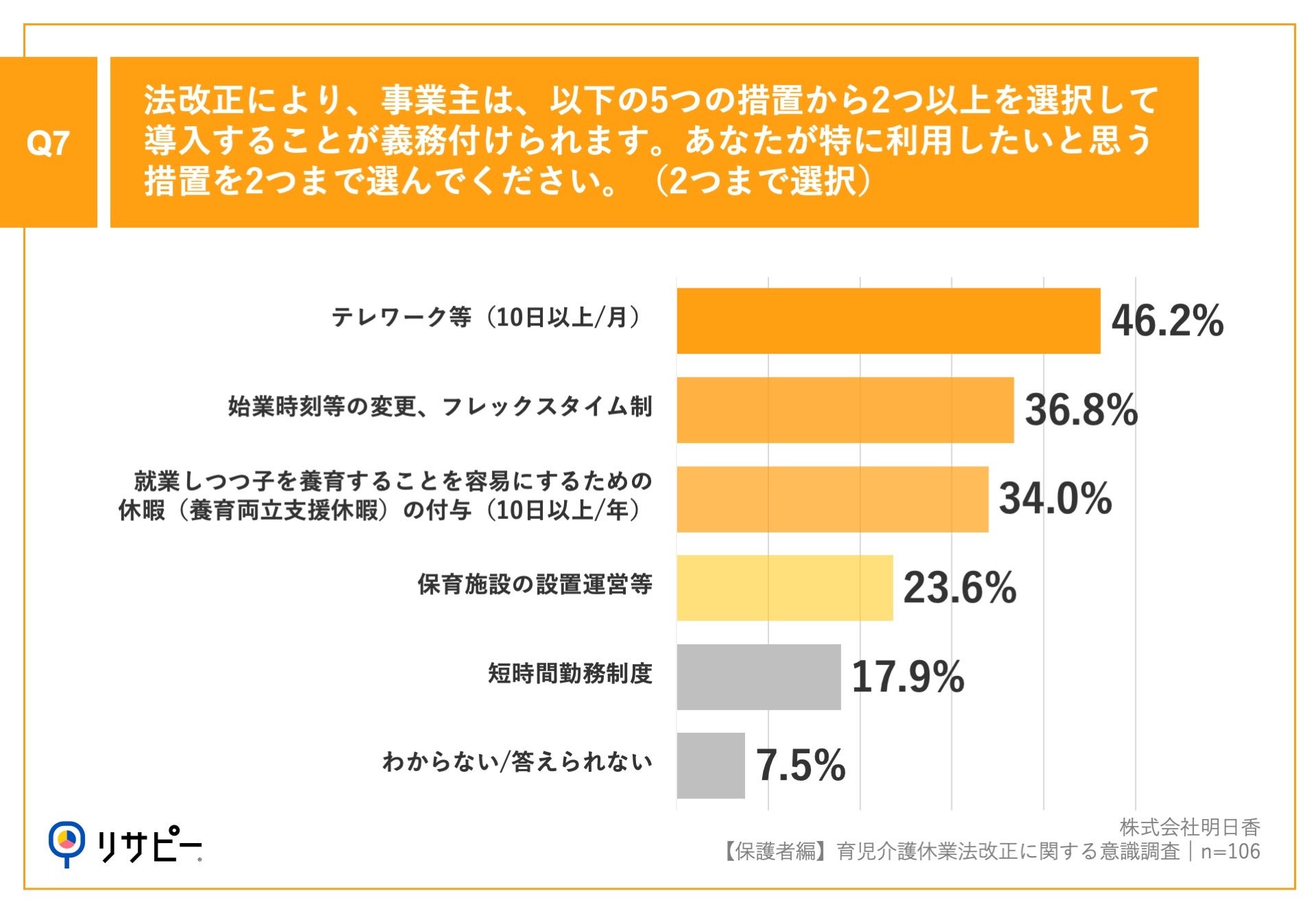

もう一つ、今回の改正で注目すべきは『3歳~小学校入学前の子を養育する労働者が柔軟な働き方を実現するために、事業主が法令が定める5つの措置(※4)のうち2つ以上を導入し、個別に周知・意向確認を行うこと』が求められる点です(就業規則の見直し義務)。そのなかには、就業時間だけでなく、『保育施設の設置・運営』なども含まれており、これには、認可保育所でさえ利用者および保育者確保に苦労している現状を考えると、一般企業の事業主に求める内容としては実現性に乏しいものに見えてきます。

※4|選択して講ずべき措置

1. 始業時刻等の変更、フレックスタイム制

2. テレワーク等(10日以上/月)

3. 保育施設の設置運営等

4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

5. 短時間勤務制度

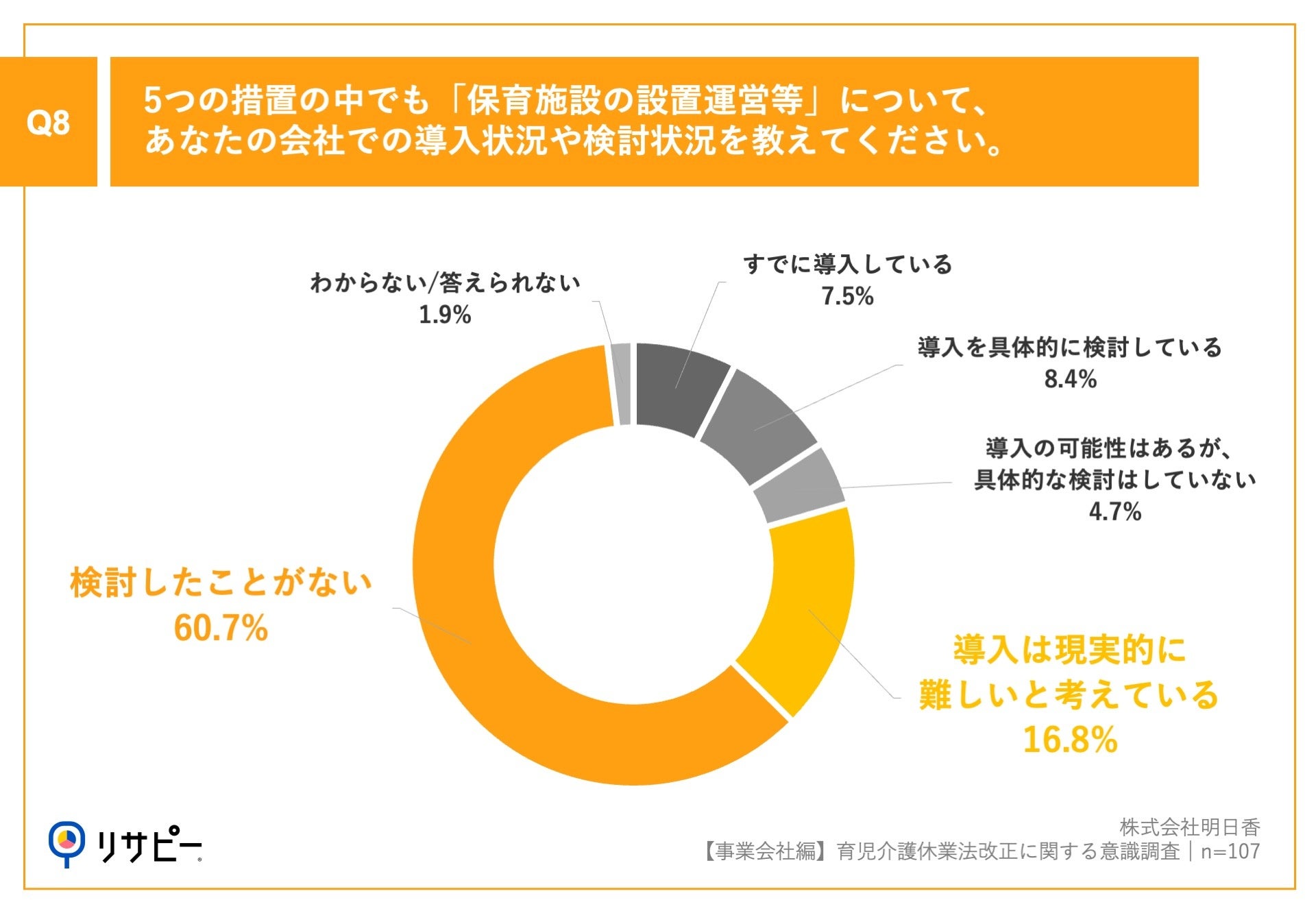

同調査(※2)の中でも、この5つの施策のうち、利用したい措置2つを親御様に伺ってみました。結果は、第1位「テレワーク等」、第2位「始業時刻等の変更、フレックスタイム制」という回答に。一方、事業者側の意見(※5)は、第1位「始業時刻等の変更、フレックスタイム制」、第2位「短時間勤務制度」という結果となり、「保育施設の設置運営等」においては、約8割の企業が「現実的に難しい/検討したことがない」と回答しています。

また、ここで強調されている『労働者それぞれの意向に配慮して、より柔軟な働き方を実現する』という点は、労働者一人ひとりの事情やニーズを重んじる傾向の現れあり、マーケティングの世界で広がるパーソナライゼーションの波を受けているものとも捉えられます。一方で、それが保育ニーズの多様性拡大を後押しする動きでもあるため、保育園や保育事業者への影響も考えなくてはなりません。

■短時間勤務の増加が招く保育園の収益問題

たとえば極端な例を挙げれば、育児中の労働者が短時間勤務を選ぶケースが大幅に増えた場合、保育園に支払われる運営費にも影響がでる可能性があります。保育時間によって保育料は変わりますし、短時間勤務の家庭の割合が急激に増えれば、それに応じて保育園の収入にも直結します。当然のことながら、これは保育士の給与にも影響しうる問題です。

保育ニーズが多様化しても、保育施設が人材をしっかり確保でき、質の高い保育を続けられるような体制基盤を築くことも大きな課題だと思います。

■多様な保育サービスを活用し、個別最適化を進める

ただ、その一方で良い面もあります。ニーズが細分化されることで、柔軟に対応できる仕組みとしてベビーシッターなどの居宅訪問型保育の需要が高まるでしょう。私たちもその波はさらに大きくなると見ています。

仕事と育児の両立を進めるうえで、これまで保育園だけを利用していた方も、さまざまな保育サービスを併用することで、より個別最適化された支援を受けられるようになるのではないか、と考えています。そうした仕組みが一般化されて生活が豊かになることは非常に望ましいことですし、ある意味では、妊娠から出産、子育てを切れ目なくサポートする仕組み『日本版ネウボラ』にとっても追い風になり、支援の輪がさらに広がる側面もあると捉えています。

※1|厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

※2|【保護者編】育児介護休業法改正に関する意識調査

・調査方法:IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

・調査期間:2025年3月26日〜同年3月27日

・有効回答:小学校就学前の子を持ち、現在働いている親106名※3|総務省:令和5年通信利用動向調査の結果:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/240607_1.pdf

※5|【事業会社編】育児介護休業法改正に関する意識調査

・調査方法:IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

・調査期間:2025年3月26日〜同年3月27日

・有効回答:事業会社の経営者107名|

■レポート執筆|「子ねくとラボ」所長|末廣剛プロフィール

末廣剛(すえひろつよし)

子ねくとラボ 所長

選ばれる園づくりコンサルタント

AdvancedMarketer(公益社団法人日本マーケティング協会公認)心理カウンセラー

<経歴>

立命館⼤学卒業後、渡英しサブカルチャー/エンタメビジネスを研究。現地の児童支援施設等にてイベント企画・運営を行い、自身もパフォーマーとしても活動。その後、広告代理店等の勤務を経て、保育業界に。人材コーディネーター、⼈事・採⽤、新規園開設、広報、教育研修など、保育・子育て支援事業における多岐分野に携わり、⾯接・⾯談を⾏った保育⼠数は新卒から園長クラスまで延べ1,200⼈以上。

保育所運営における広報戦略と組織構築の重要性を強調。「子どもファースト」をモットーに、保育士が輝き続けられる環境を構築するため活動中。プライベートにおいても育児奮闘中。(※自治体主催セミナー、保育士等キャリアアップ研修講師、SDGsイベント等出演)

■「子ねくとラボ」について

「子ねくとラボ」は、「子ども+Nursery(保育)+Education(教育)・Entertainment(エンターテインメント)+Creation(創造)+Trend(トレンド)」の要素から構成された、子どもと未来、そしてすべての人がConnect(繋がり、結びつき)する保育研究プロジェクトです。子育てや保育に関する「調査レポート」や「ニュース/記事」、また「子ねくとラボ」が提供しているサービスについて発信しております。

事業名 :子ねくとラボ

事業責任者 :末廣 剛

サービス内容:・選ばれる園づくりコンサルティングサービス

・保育施設向け研修&巡回サービス

・保育専門実証実験 コーディネートサービス

・スタートアップ支援サービス

■会社概要

会社名 :株式会社 明日香

設立 :1994年8月30日

代表取締役:萩野 吉俗

所在地 :東京都文京区小石川5丁目2番2号 明日香ビル3F

事業内容 :■保育室の設置・運営(院内保育室、企業内保育室、認可保育所)

■地方自治体と連携した子育て支援事業

(児童館、放課後児童クラブ、子育て支援拠点、こども広場等の運営)

■保育に関わる人材の派遣・紹介

(保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士など)

■訪問型子育て支援

(ベビー・キッズシッターサービス、家事代行サービス、地方自治体の委託業務)

■保育施設向け研修・巡回支援

■新規保育事業の開発及びコンサルティング

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像