日本企業の文化と不祥事発生のメカニズムを可視化『企業カルチャー白書2025』公開

データ改ざん・会計不正などの背景にある“企業風土の歪み”を構造化

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社(所在:東京都港区) は、九州大学 池田浩研究室と共同で、全国2,000名のビジネスパーソンおよび28社(29組織)の協力企業を対象にした調査を実施し、『企業カルチャー白書2025』を公開しました。

本年度の白書では、①なぜ組織づくりの優先順位が上がらないのか、②企業不祥事と組織文化の関係、③企業カルチャーの時代的変化――の3つの視点から、日本企業の“文化の現在地”を定量的に可視化しています。(※昨年に続き、勤労感謝の日に合わせたタイミングでの公開となります。)

「企業カルチャー2025」全文はこちら

https://file.unipos.co.jp/mark/culture_innovation_project/culturepaper2025.pdf

白書公開にあたって

2025年の始まりは、世間を揺るがす企業不祥事の報道からでした。

その背景として「企業カルチャー(企業風土)」が連日取り上げられ、組織のあり方そのものが社会的関心の中心となった一年でもあります。しかし、果たしてそれは正しい理解なのでしょうか。もし正しいとすれば、カルチャーはなぜ、どのように不祥事を引き起こすのでしょうか。

本白書では、企業カルチャーと企業不祥事との関係を、新聞報道の変遷分析と大規模な場面想定法調査により検証しました。その結果、不祥事のリスクとなるカルチャーと、その背後にある心理的メカニズムが明らかになりました。同時に、迷いや葛藤のある場面でも不正を抑制し、倫理的な行動を支えるカルチャーが確実に存在することも確認されました。

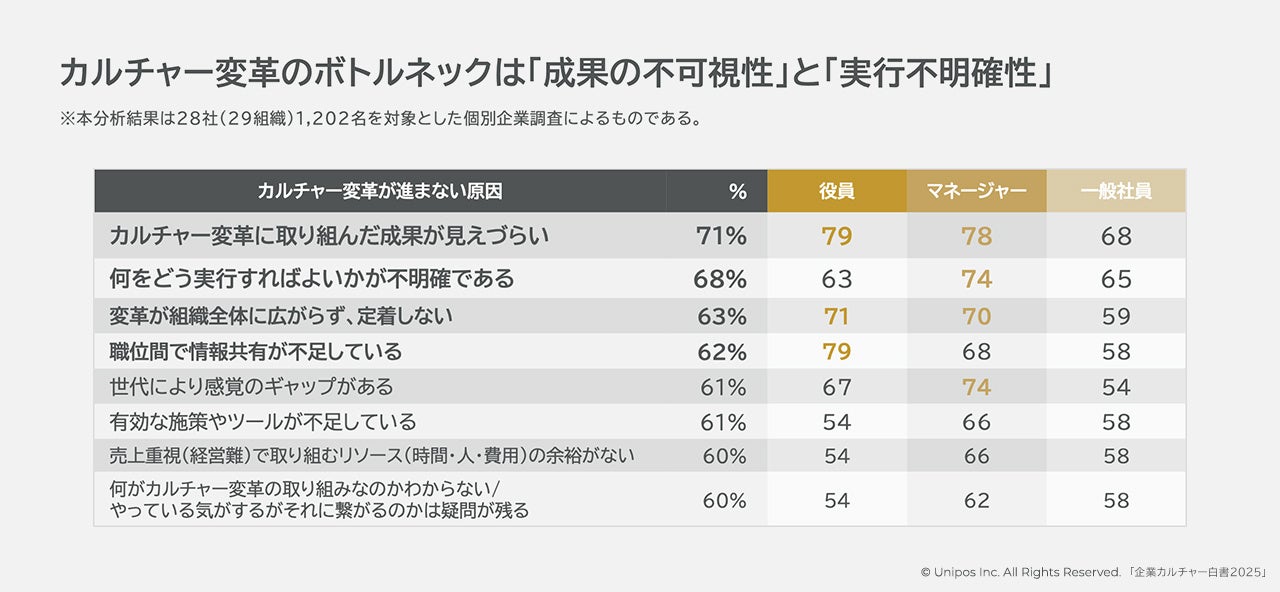

しかし、こうした「健全な」カルチャーを育てていくことは容易ではありません。28社(29組織)の個別企業調査からは、カルチャー変革が進まない背景に「成果が見えにくい」「何をすべきかが不明確」という共通のボトルネックがあることが示されました。このボトルネックが明確になったことで、変革に向けて克服すべき課題が可視化されたといえます。今後は、制度に加え、日常の対話と信頼に根ざしたカルチャーづくりが求められます。

九州大学大学院人間環境学研究院 准教授/産業・組織心理学会 副会長 池田浩氏

「企業カルチャー白書2025」サマリー

① 企業不祥事が発生しやすい組織には共通して「道徳的(モラル)正当化」と「責任性の拡散」という心理構造が見られることが明らかに

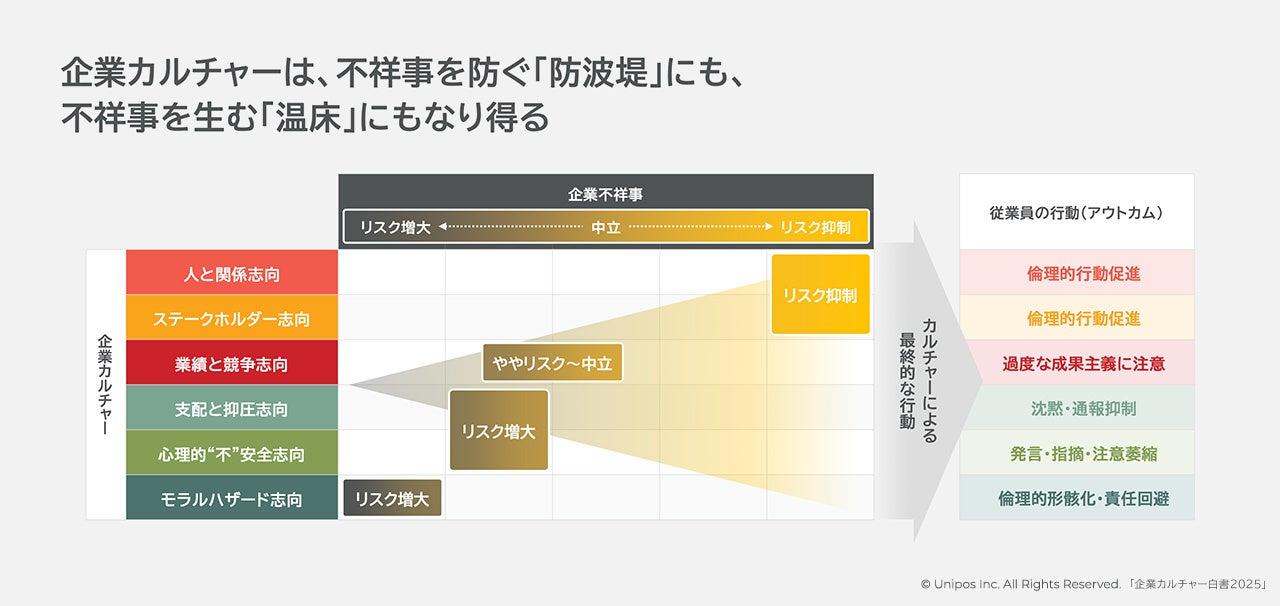

企業風土は、不祥事を防ぐ「防波堤」にも、不祥事を生む「温床」にもなり得ることをデータにより実証した。

②日本企業のカルチャーは「6つの構成要素」「3類型」で整理できることを確認

昨年に続く調査により、日本企業の文化を説明する6次元モデルの学術的有効性が再確認され、その構造から「3類型」が導き出された。

③ カルチャー変革の鍵は「見える化」と「実行の明確化」

経営層と現場の温度差、情報共有の断絶が変革を妨げる要因(ボトルネック)であることが示された。

④ 日本企業のカルチャーは、「成果・効率」から「倫理・信頼」へと転換

1990年代以降の全国紙分析から、企業文化の価値観が「成果・効率」重視から「倫理・多様性・信頼」重視へと移行していることが確認された。

「企業カルチャー白書2025」の全文ダウンロード

本プレスリリースでは調査結果の一部分を抜粋してご紹介します。全54ページに及ぶ白書全文は下記よりダウンロードいただけます。

https://file.unipos.co.jp/mark/culture_innovation_project/culturepaper2025.pdf

【本白書ご利用にあたって】

本調査結果は、下記クレジットを明記のうえ、自由に引用・転載いただけます。

出典:カルチャー変革推進委員会 powered by Unipos「企業カルチャー白書2025」

『企業カルチャー白書2025』より一部抜粋

本白書では、日本企業の文化構造とその影響を多角的に分析しています。ここでは、その中から特に社会的示唆の大きかった結果を紹介します。

1. 企業不祥事の背景は「道徳的(モラル)正当化」と「責任性の拡散」という構造的要因が潜むことが判明

調査の結果、企業不祥事が起こりやすい組織には共通して「道徳的(モラル)正当化」と「責任性の拡散」という心理構造が見られることが分かりました。

“自己利益や効率を優先して不正を正当化する”意識や、“上司の指示だから仕方ない”といった責任の所在の曖昧さが、不正行為への抵抗感を弱めます。

こうした心理を組織の成員に生み出す背景には、成果偏重や上下関係の強い企業カルチャーが存在しており、倫理観の低下や沈黙の容認を助長することが確認されました。

組織心理学に基づき、不祥事が“起こる構造”を検証

本白書では、企業不祥事や倫理的逸脱がどのような組織文化で生まれやすいのかを検証するため、心理学分野で用いられる「場面想定法」を採用しました。 非倫理的行為について直接尋ねるのではなく、仮想の業務場面を提示し、同じ職場の多くの人がどのように判断・行動するかを回答してもらう手法です。

たとえば、下記のような『シーン』を設定し、組織に潜む“許容ライン”や“沈黙の構造”を可視化しました。これにより、不祥事を生むカルチャーと防ぐカルチャーの境界を、データとして捉えることを試みています。

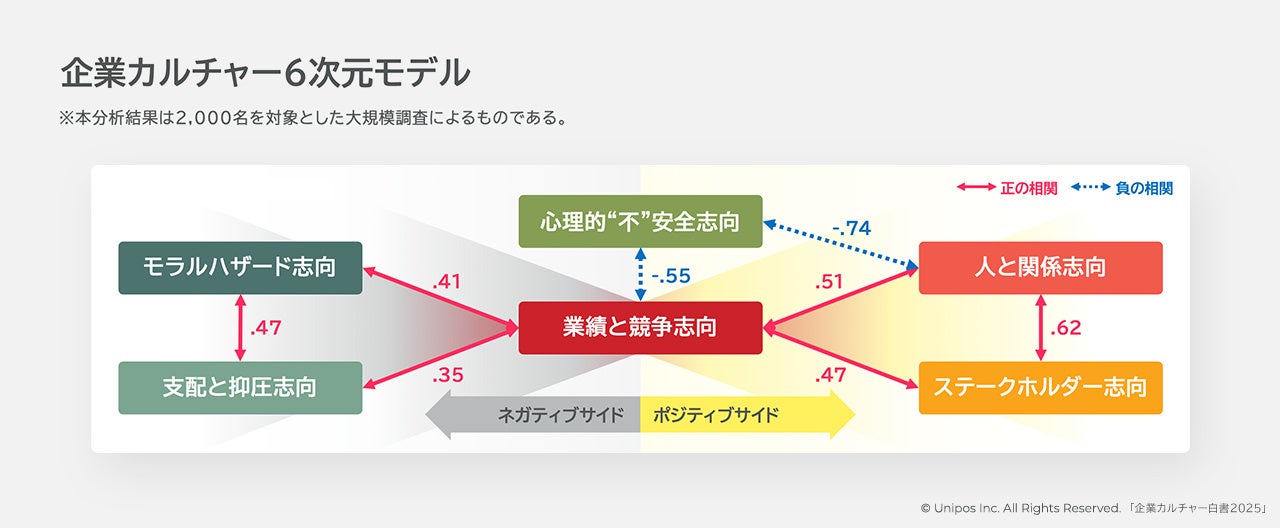

2. 日本企業の文化を説明する「6次元モデル」と「3類型」──再現性の高い普遍モデルを確認

2024年に提示された「企業カルチャー6次元モデル」が、今年の調査でもほぼ同一の構造で再現され、日本企業の文化を説明する普遍モデルとしての信頼性が確認されました。

(2024年の「企業カルチャー白書」はこちら)

モデルは、①人と関係志向、②ステークホルダー志向、③業績と競争志向、④支配と抑圧志向、⑤心理的“不”安全志向、⑥モラルハザード志向の6つの要素で構成。中核となる「業績と競争志向」を中心に、ポジティブ(人と関係・ステークホルダー)とネガティブ(支配・モラルハザード)の両面構造が前年と同様に確認されました。

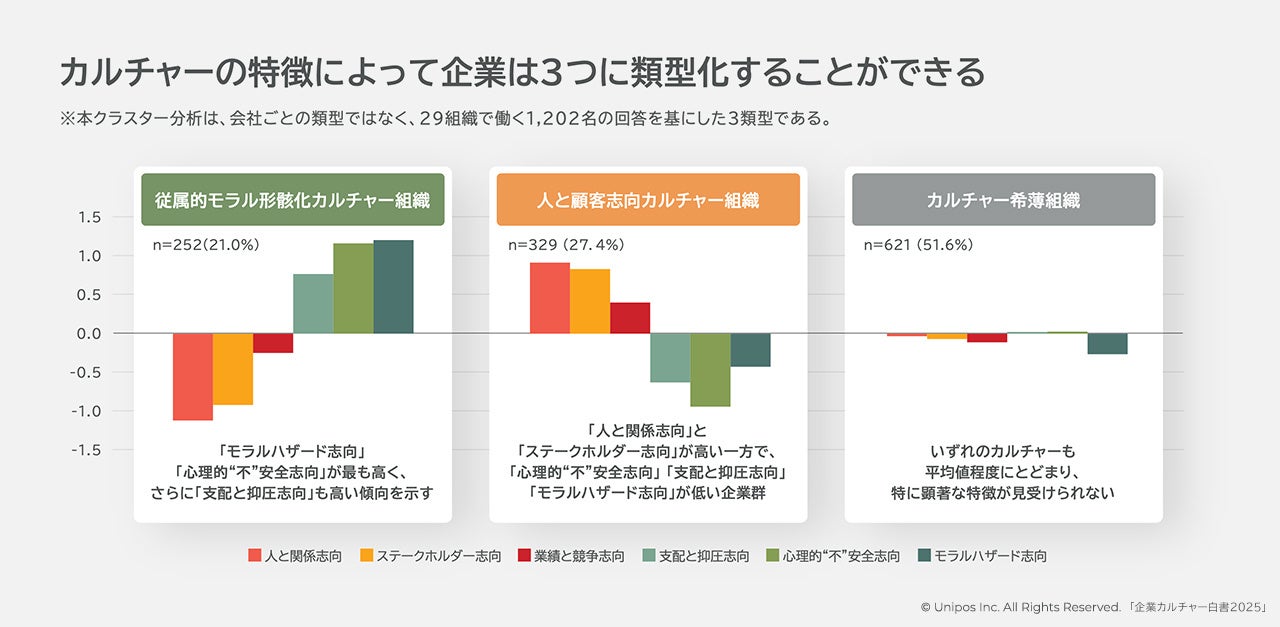

さらに、29組織の分析から、日本企業は「従属的モラル形骸化カルチャー」「人と顧客志向カルチャー組織」「カルチャー希薄組織」の3類型に分類可能であり、各タイプで倫理的行動やエンゲージメントに明確な差が見られました。

3. カルチャー変革を阻む二大要因は「成果が見えにくい」「やるべきことが不明確」

カルチャー変革が進まない理由として最も多かったのは、

①「成果が見えづらい」(71%)②「何をどう実行すべきか不明確」(68%)。

加えて、職位間・世代間の情報共有不足や“変わらないと諦める”風土も停滞の一因となっており、企業文化の再設計には「見える化」と「実行明確化」が不可欠であることが示されました。

4. 報道から読み解く、日本企業カルチャー30年の変遷

1990年代以降の全国紙3,400本超の記事分析から、企業カルチャーは「成果・効率」重視から「倫理・多様性・信頼」重視へと転換していることが明らかになりました。

最後に

本調査からは、企業カルチャーが経営・人事・ガバナンスに静かに影響を及ぼす実態と、不祥事を生むカルチャーと防ぐカルチャーの構造的な違いが明らかとなりました。

本白書が、日本企業が自らの「文化の現在地」を見つめ直し、持続的成長に向けた再起動の一助となることを願っています。

以上

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は『組織課題解決カンパニー』として、サービス・プロダクト・コンサルティングの3本柱で人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

https://unipos.me/ja/?utm_source=pressrelease251121

■Unipos最新支援事例が掲載された「Unipos BLOG」

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos」

■Unipos株式会社 概要

社名 Unipos株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門3丁目1−1 虎の門三丁目ビルディング 4F

代表取締役社長 松島稔

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像