「職場における新入社員育成の実態調査」の結果を発表

新入社員育成で最も苦労したのは「新入社員のメンタルやモチベーション管理」。期待通りの成長に必要な要素は、上司を含めた職場メンバーの協力

企業における経営・人事課題の解決および、事業・戦略の推進を支援する株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(本社:東京都港区 代表取締役社長:山﨑淳 以下、当社)は、営業系、企画・事務系、研究開発系などに従事する1,226名に対して「職場における新入社員育成の実態調査」を実施し、「育成機会前とその後の意識の変化」や「職場全体が連携して育成することのメリット」などの実態について公表しました。

【エグゼクティブサマリ】

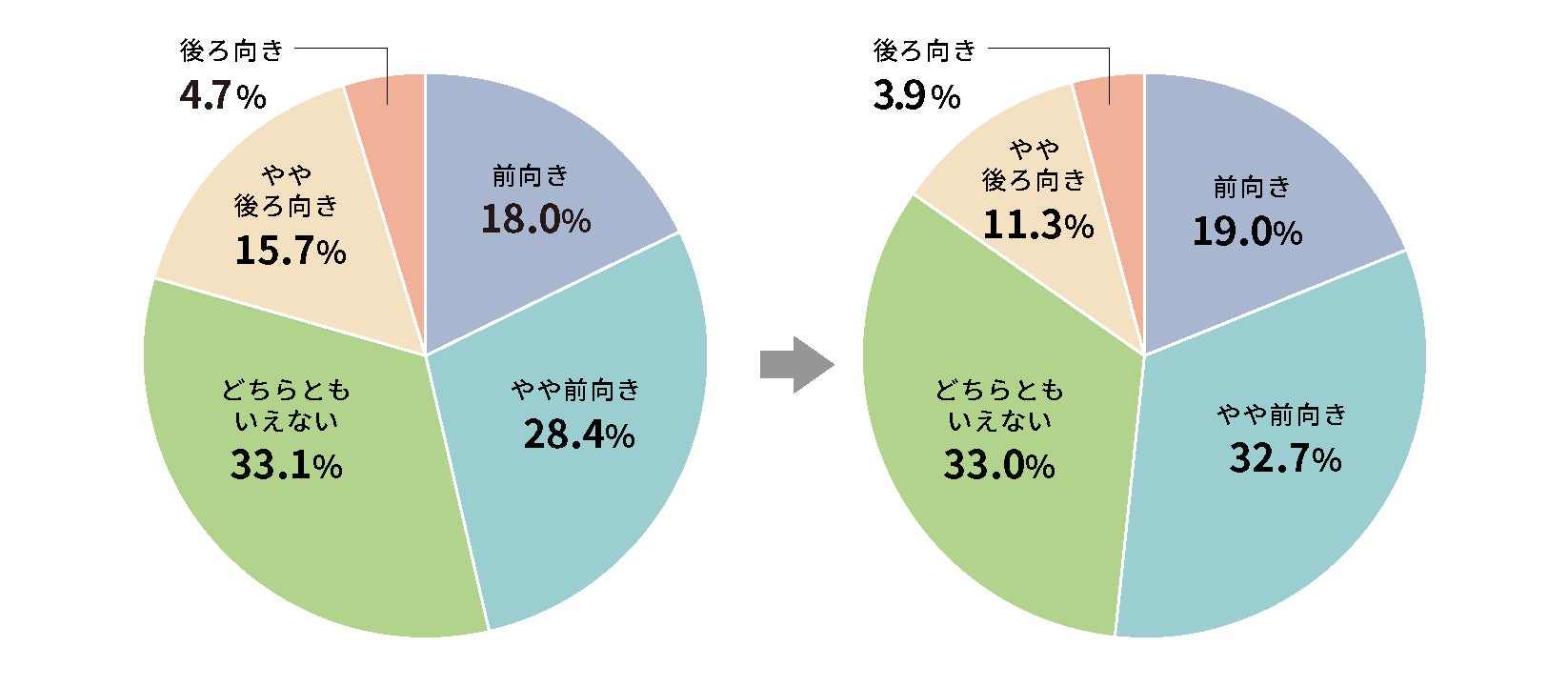

●新入社員の育成を経験後、育成の機会への捉え方は、新入社員育成を任された当初より5.3ポイントアップする結果に(図表1)

●新入社員の変化を感じるまでにかかった期間は「3カ月程度」(33.9%)、「半年以上」(33.9%)が同数(図表5)

●育成における苦労で最も挙げられたのは「新入社員のメンタルやモチベーション管理」(26.1%)(図表6)

●新入社員の育成体制はわずかの差ながら「上司と育成担当者による連携」(38.3%)がトップ(図表7)

●「期待どおりに成長した」との回答者のうち、47.6%が上司と育成担当者に加えて周囲の同僚とも連携(図表8)

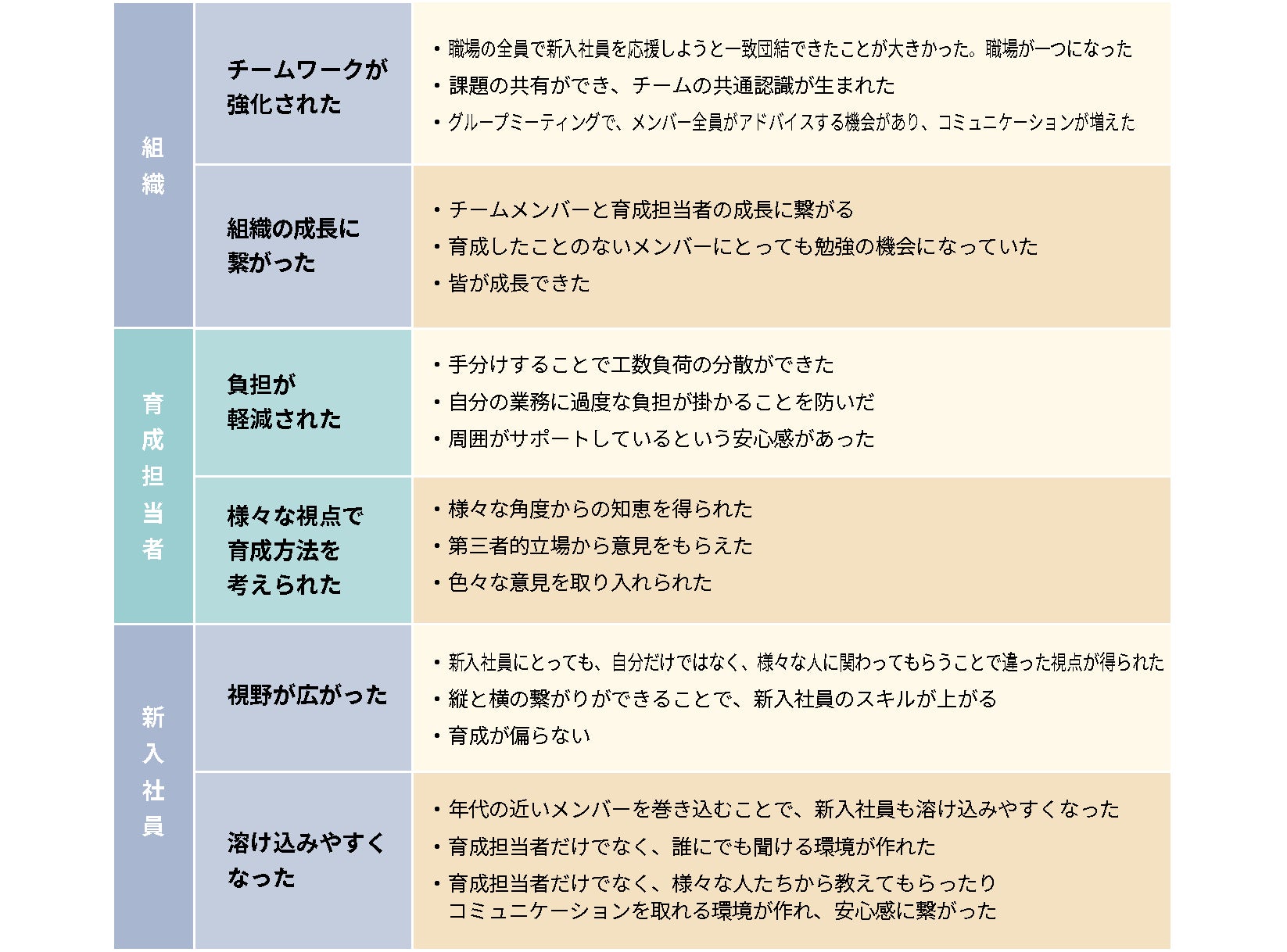

●周囲も巻き込む育成のメリットは「チームワークの強化」や「担当者の負担軽減」のほか、新入社員目線でも「視野」や「チームへの順応」に寄与(図表9)

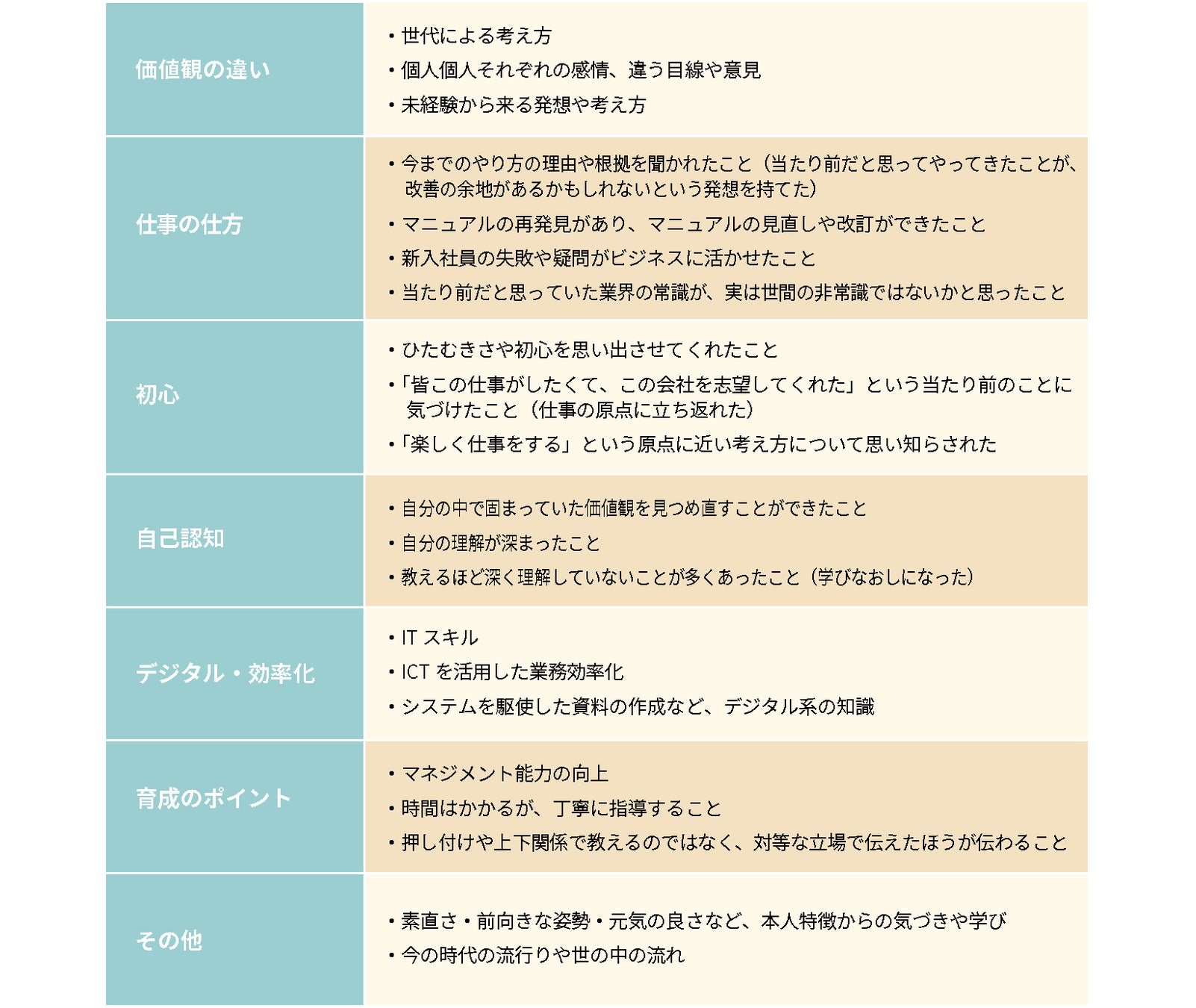

● 新入社員から学べたことは「価値観の違い」や「初心」、「デジタル・効率化」などの気づき(図表11)

1.調査担当のコメント

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

HRDサービス開発部 トレーニング開発グループ 研究員 武石 美有紀

近年、あらゆる業界・規模の企業から、新入社員育成に対して「育成担当者(※)のみに新入社員育成を任せることに限界を感じている」という声をよく耳にします。そのような声にはどのような背景があるのか、どのような育成が上手くいくのか、などを今回調査しました。

※育成担当者:新入社員の業務遂行や成長支援をする役割。企業によっては「OJTリーダー」「OJT担当者」「メンター」などと呼称する場合もある

今回の調査の特徴として、育成担当者に育成に関わるコミュニケーション頻度を問うと「ほぼ毎日」の回答率が最も高く、新入社員に多くの時間を割いて関わろうとする育成担当者が多いことが想定できます。一方、育成の結果を問うと、新入社員が「期待通りに成長した」と回答した育成担当者は44.2%であり、新入社員の変化を感じるようになった期間を問うと、67.8%の育成担当者が「3カ月以上」と回答している現状があります。

また、新入社員の成長と職場での新入社員育成体制の関係を調査すると、「上司と育成担当者が連携した育成」「上司と育成担当者に加え周囲の同僚とも連携した育成」「育成担当者中心の育成」の順に新入社員が期待通りに成長している傾向が見られました。さらに、「職場全体が連携して育成を進めた」と回答した育成担当者にそのメリットを問うと、「育成担当者」自身のメリットに留まらず、「組織」や「新入社員」の視点に立ったメリットが多数挙げられました。

これらの結果から、新入社員育成はそう簡単なものではないことが分かります。しかしながら、やり方次第で、成功確率を上げていけるのではないかと改めて感じています。

育成の成功確率を上げる方法は、新入社員育成を一人の育成担当者だけに任せるのではなく、「職場を巻き込んで行う育成方法」です。調査結果からも職場を巻き込んだ育成をした場合、新入社員の成長度合いを高める傾向が見えていきました。さらに、今回の調査結果で最も示唆深かったのは「調査9」(Q: 上司と育成担当者だけでなく、周囲の同僚にも関わってもらいながら取り組む形で育成することのメリットを教えてください)です。回答結果を見てみると、職場を巻き込んだ育成方法は、新入社員育成の推進に留まらず、育成担当者や職場全体にとっても大きなリターンを得られる可能性を示唆するものでした。

新入社員育成で行うべき事項を仕組化し職場全体で育てることで、育成が新入社員のためだけのものではなく、組織全体の活性化に寄与する機会になり、本来の目的以上の効果が期待できるのです。育成自体の難度が上がり工夫が必要になった昨今、重要な方法だと考えています。

2.調査の結果

●新入社員の育成を経験後、育成の機会への捉え方は、新入社員育成を任された当初より5.3ポイントアップする結果に(図表1)

・新入社員育成を任された当初、育成の機会への捉え方は、「前向き」「やや前向き」(46.4%)が「後ろ向き」「やや後ろ向き」(20.4%)を上回った

・また、新入社員育成経験後、育成の機会への捉え方は、「前向き」「やや前向き」(51.7%)が、「後ろ向き」「やや後ろ向き」(15.2%)を上回った。「前向き・やや前向き」が新入社員育成を任された当初より5.3ポイントアップする結果となった

図表 1 育成の機会の捉え方の変化

【左】Q1-1. 新入社員育成を任された当初、育成の機会をどのように捉えていましたか。(単一回答/n=1226)

【右】Q1-2. 新入社員育成を経験してみて、育成の機会をどのように捉えるようになりましたか。(単一回答/n=1226)

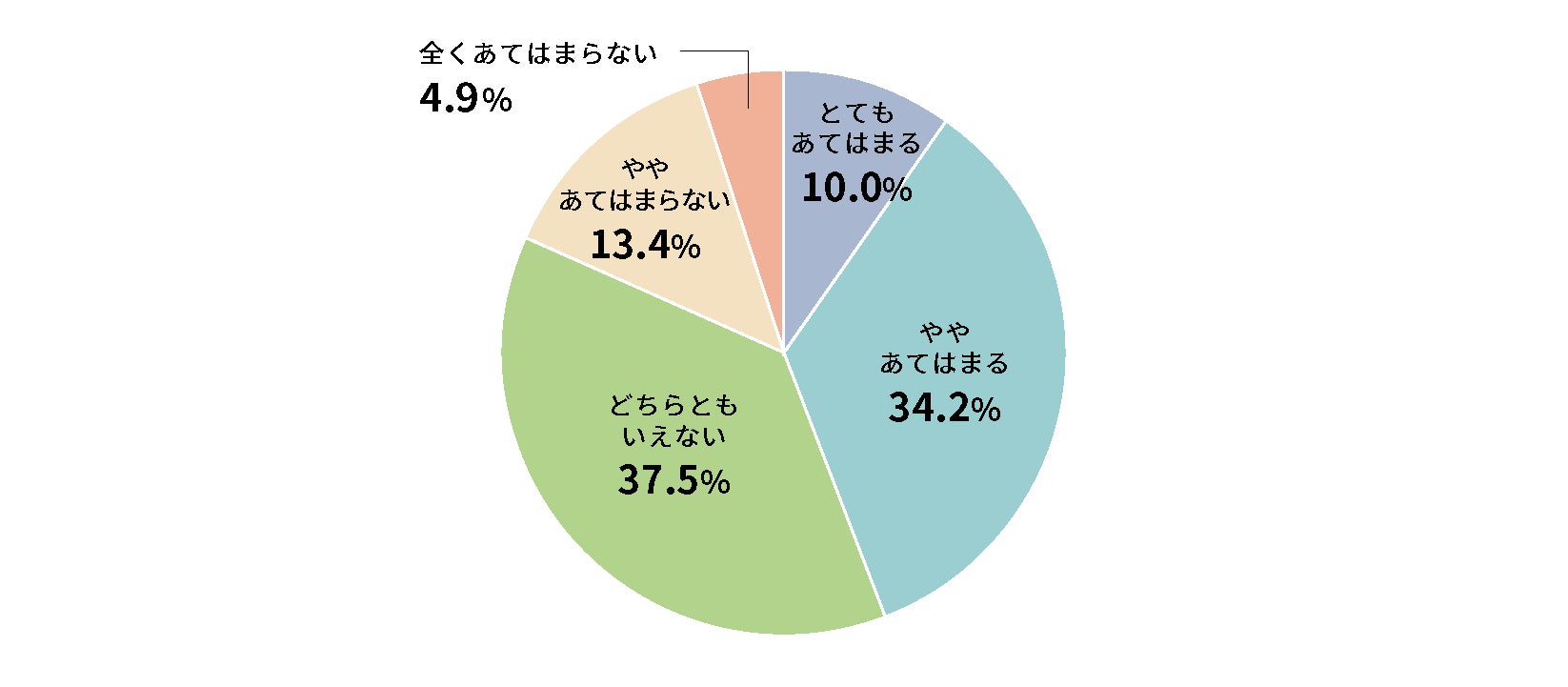

●育成経験後のポジティブな意識変化の要因は「自分自身の気づき」や「間近で成長を見届けられる喜び」(図表2)

・育成当初「後ろ向き」「やや後ろ向き」と回答したが、経験後に「前向き」「やや前向き」と回答した人の理由を調べると、「自分の学びや成長」「育てる醍醐味」「前向きな感情」「意外にやりやすい」などの理由が挙げられた。

図表2 育成の捉え方が前向きに変化した理由

Q2. 新入社員育成を経験してみて、育成の機会をどのように捉えるようになりましたか。(自由記述/n=65)

※Q1-1(育成を任された当初)で「後ろ向き」「やや後ろ向き」と回答した人の中で、Q1-2(育成経験後)では「前向き」「やや前向き」と回答が変化した人にお伺いし抜粋しています。

<図表1・2から>

⇒育成の機会への捉え方が育成当初の「後ろ向き」「やや後ろ向き」から、育成後に「前向き」「やや前向き」に変化した理由として、自分の学びや成長に加え、育成自体への醍醐味やポジティブな感情を感じたことが挙げられた。

「育成」という仕事は、育成担当者にとって心身的な負荷はかかるものの、それ以上にメリットをもたらすと感じる人が一定数いることが示唆される。育成を体験して、育成に対する印象が前向きになる人が一定数いることを鑑みると、実際にやってみることで、初期に感じる印象が変わる可能性も十分に考えられる。育成担当者は、育成に対してネガティブな印象があったとしても、育成経験がもたらす自分にとっての価値を探しながら新入社員と関わることで、役割への納得感を高めることができるだろう。

企業は育成を「新人を育てるためのもの」という目的だけでなく、中堅リーダーの育成や、組織全体のチームワークや育成風土づくりの機会と捉え取り組むことで、組織全体にとっての価値を最大化することができる。

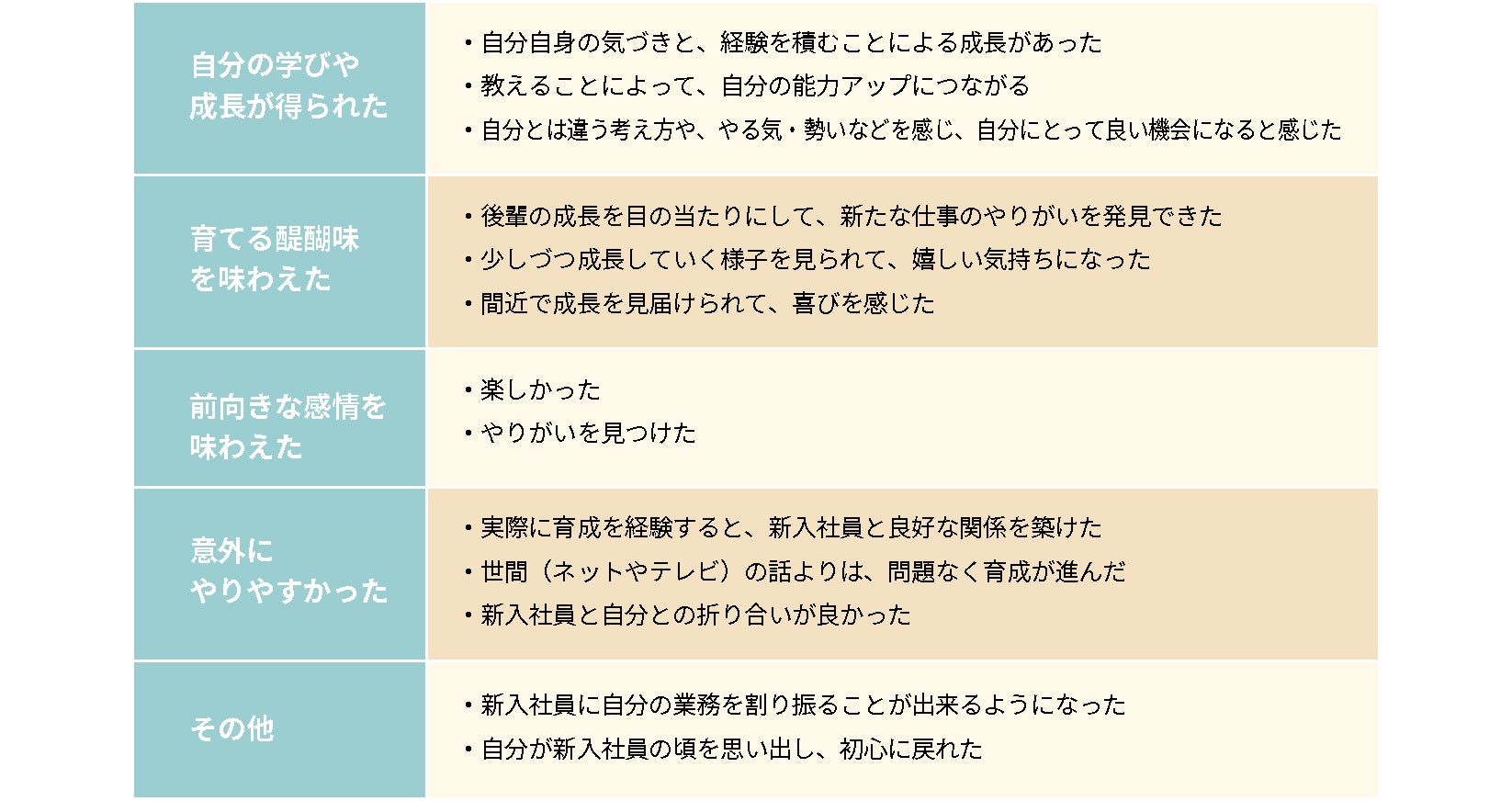

●育成に関わるコミュニケーション頻度は、4割弱が「ほぼ毎日」であるものの、残りは3日に1回以下」に留まることが判明(図表3)

・育成に関わるコミュニケーション頻度は、「ほぼ毎日」 (38.7 %)の選択率が最も高く、「ほぼ毎日」「3日に1回」の人が57.5%であることを見ると、新入社員に多くの時間を割いて関わろうとする育成担当者が多いことが想定できる。

図表3 育成に関わるコミュニケーション頻度

Q3. 新人社員との日々の関わりの中で、育成に関わるコミュニケーションはどのくらいとっていましたか。(単一回答/n=1226)

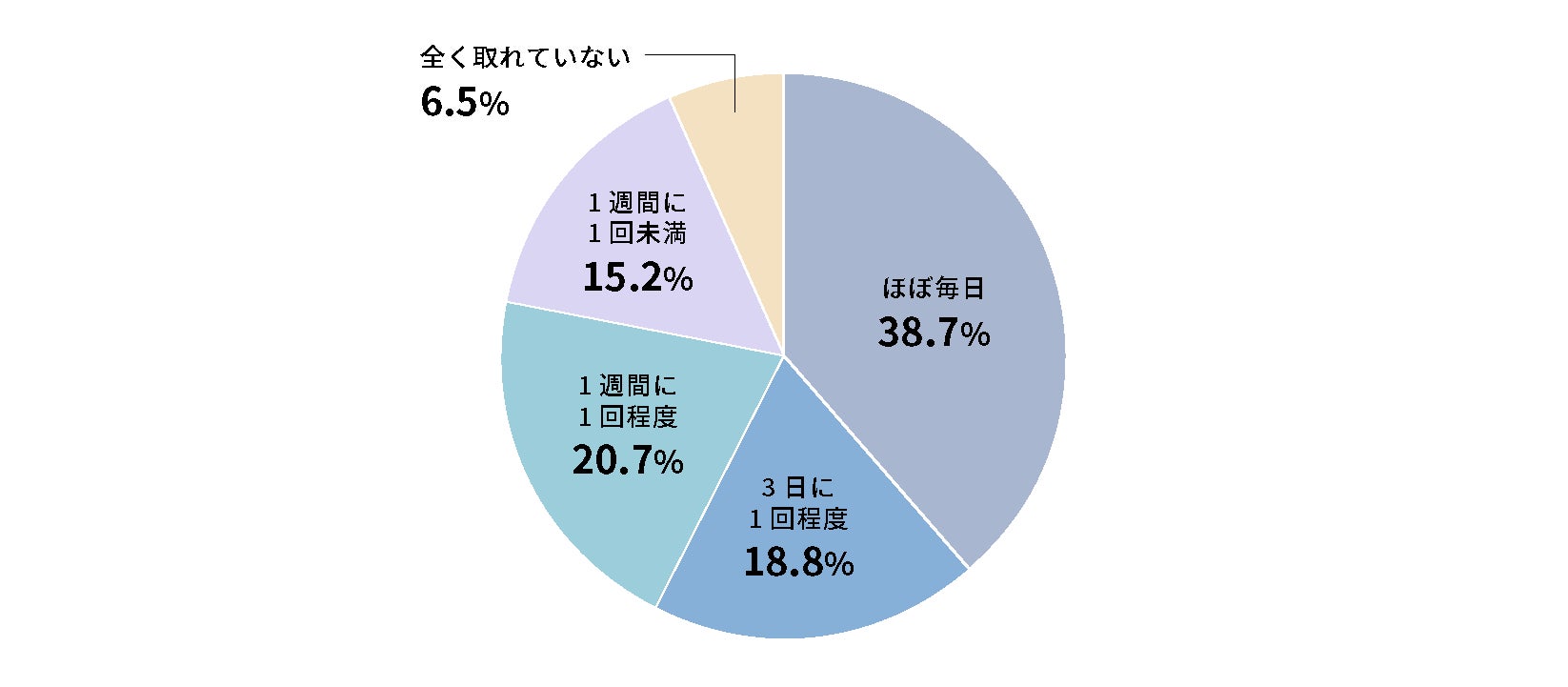

●44.2%が「新入社員の期待どおりに成長した」と判断し、18.3%は「期待どおりにならなかった」と回答(図表4)

・担当した新入社員が期待どおりに成長したかの自己評価は、「とてもあてはまる」「ややあてはまる」(44.2%)が、「全くあてはまらない」「ややあてはまらない」(18.3%)を上回り、肯定回答が上回った。

図表4 新入社員の成長への評価

Q4. 担当した新入社員は、期待どおりに成長しましたか。ご自身から見た評価で構いません。(単一回答/n=1226)

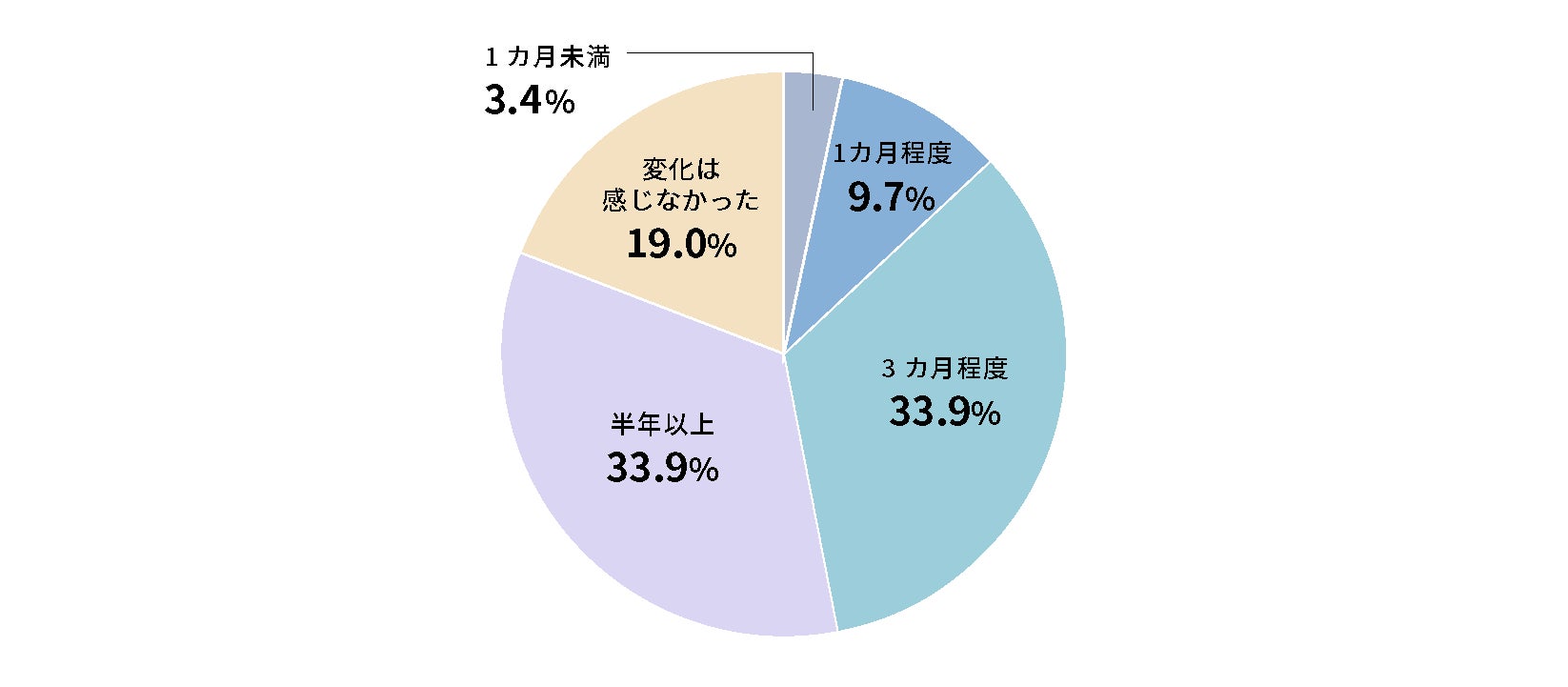

●新入社員の変化を感じるまでにかかった期間は「3カ月程度」(33.9%)、「半年以上」(33.9%)が同数(図表5)

・育成を開始してから、新入社員の変化を感じるようになった期間は、「3カ月程度」(33.9%)と「半年以上」(33.9 %)が多い。

図表5 新入社員の変化を感じるまでの期間

Q5. 育成を開始してから、どのくらいの期間で新入社員の変化を感じるようになりましたか。(単一回答/n=1226)

<図表3・4・5から>

⇒育成にかけるコミュニケーション量は必要だが、成長には時間もかかるという結果から、今日の新入社員育成の難しさが感じ取れる。育成への難しさが生じる背景として、「仕事習得難度の上昇」「育成の個別性(育成難度の上昇)」「新入社員の特徴(習得度合いの見えにくさ)」の3つが考えられる。

多忙な中でも育成に一定の時間を割いている人が多い現状を考えると、今後育成の「質」をいかに上げていくかが鍵になるだろう。

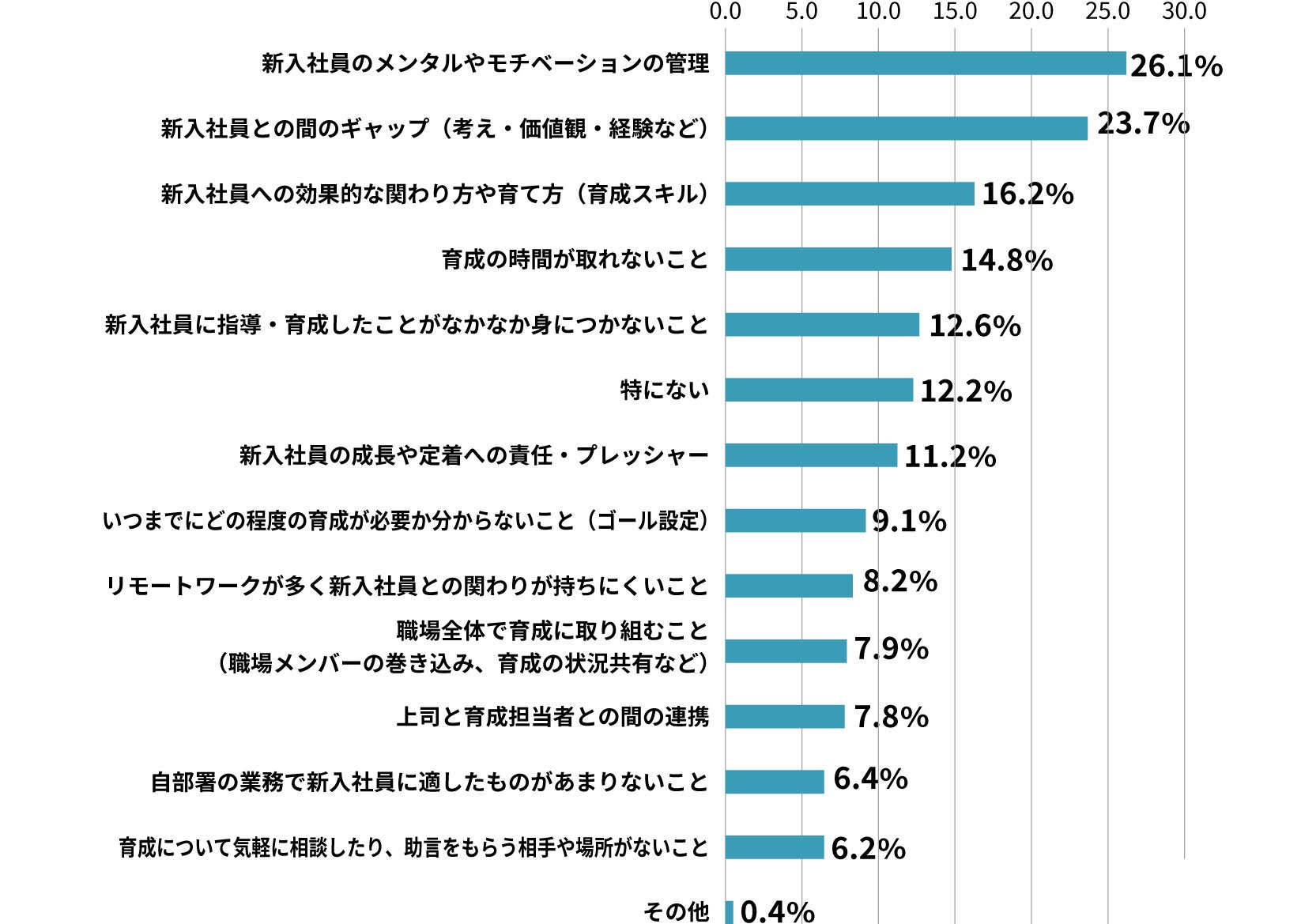

●育成における苦労で最も挙げられたのは「新入社員のメンタルやモチベーション管理」(26.1%)が最多(図表6)

・育成で苦労したことは「新入社員のメンタルやモチベーションの管理」 (26.1 %)、「新入社員との間のギャップ(考え・価値観・経験など)」 (23.7 %)、「新入社員への効果的な関わり方や育て方(育成スキル)」 (16.2 %)が上位。

⇒結果から、育成スキル不足や時間不足に苦労する割合よりも、新入社員の心理的側面へのフォローや価値観などから生じるギャップに苦労する割合の方が多いことが分かる。支援策としては、ただ育て方のスキルを学ぶ場だけでなく、新入社員の特徴とその背景にある価値観を理解しながら、日々接する新入社員との意思疎通がより円滑に進む周囲からのサポートが、育成担当者の苦労を軽減する可能性がある。

図表6 育成で苦労したこと

Q6. 育成にあたり、苦労したことは何ですか。あてはまるものを最大2つまでお選びください。(2つまで複数回答/n=1226)

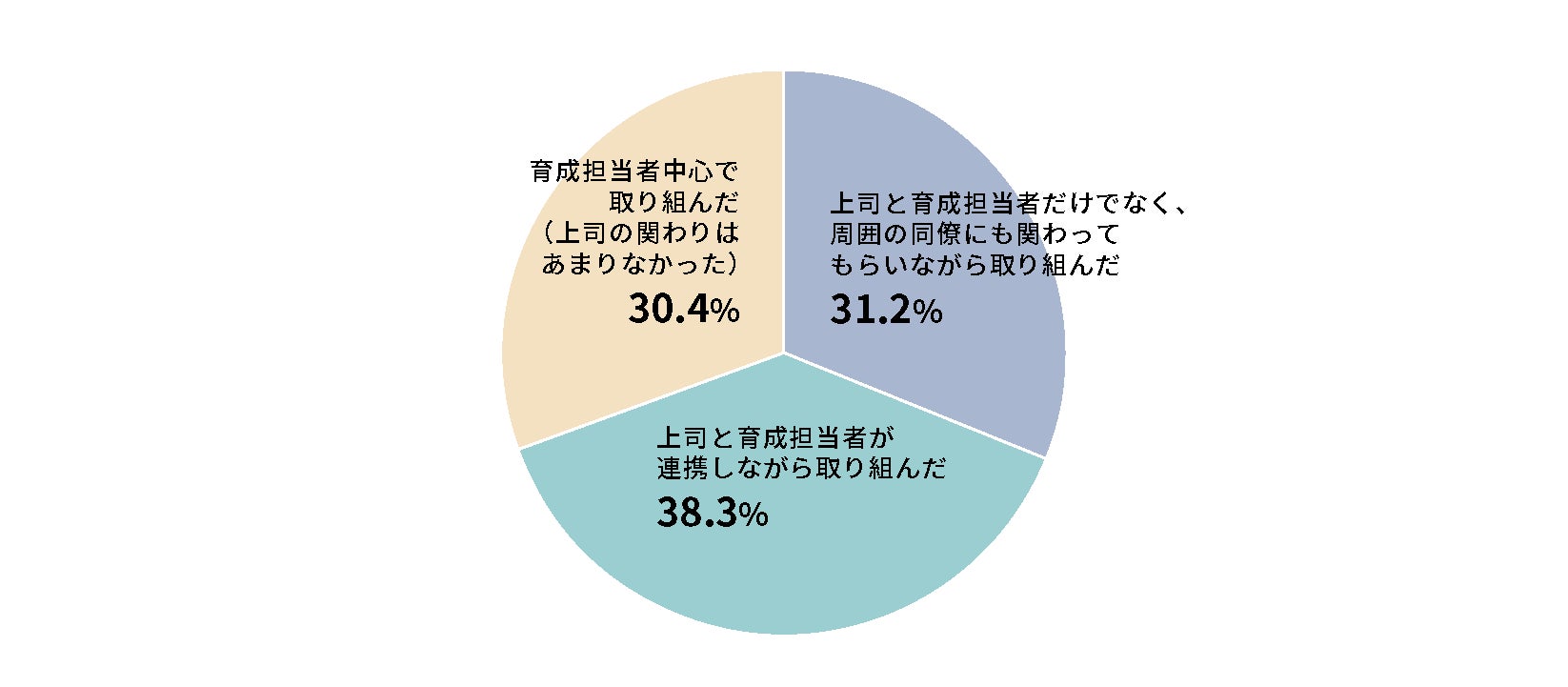

●新入社員の育成体制はわずかの差ながら「上司と育成担当者による連携」(38.3%)がトップ(図表7)

・職場での新入社員育成体制は、「育成担当者中心」「上司と育成担当者の連携」「上司と育成担当者に加え周囲の同僚とも連携」がそれぞれ30~40%程度となった。

図表7 職場での新入社員育成体制

Q7. 職場での新入社員育成は、どのような体制で進めましたか。(単一回答/n=1226)

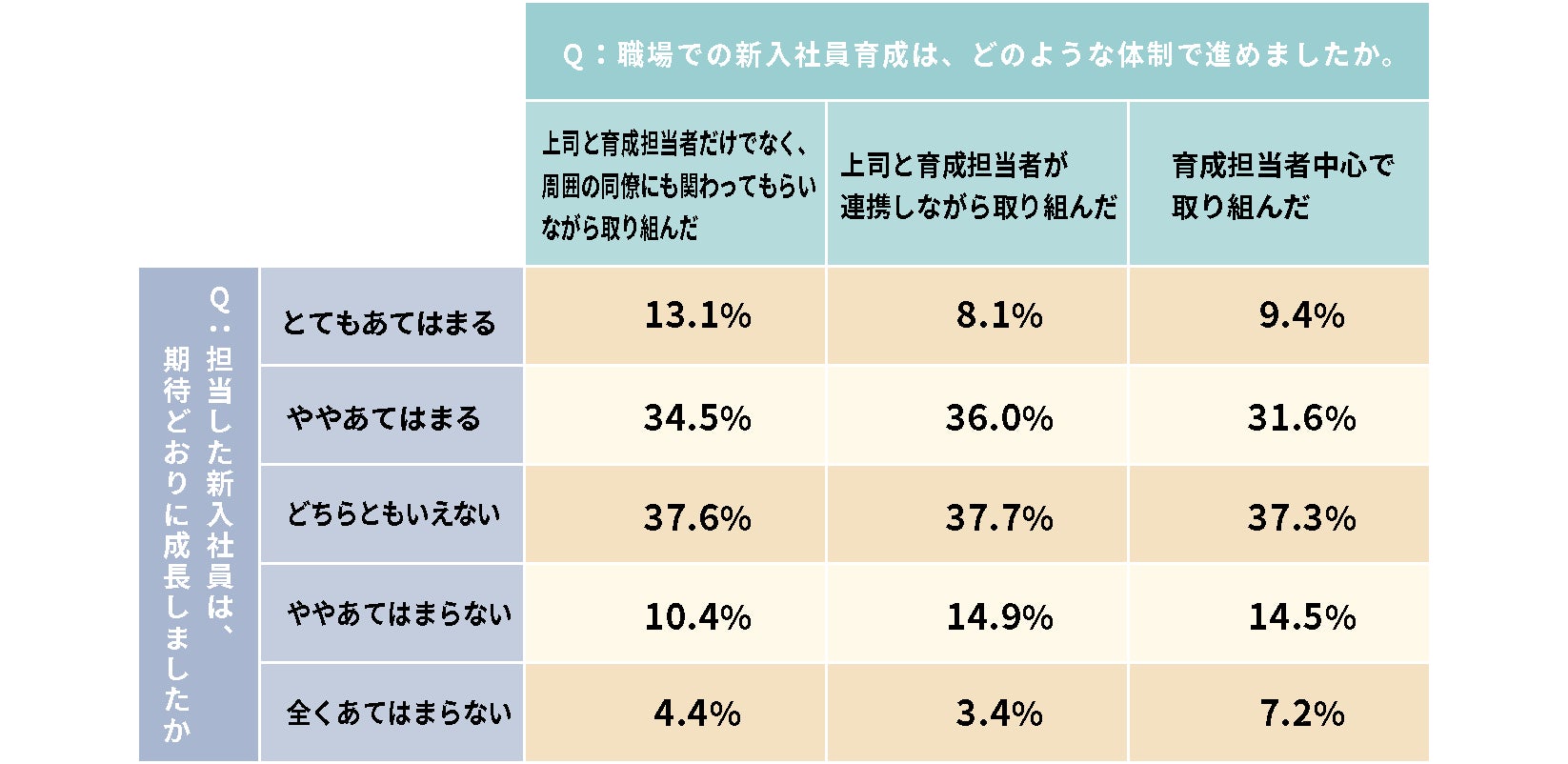

●「期待どおりに成長した」との回答者のうち、47.6%が上司と育成担当者に加えて周囲の同僚とも連携(図表8)

・職場での新入社員育成体制ごとに新入社員の成長度合いが変化するのか、その関係をクロス集計した。

・結果は「上司と育成担当者に加え周囲の同僚とも連携していた人」では47.6%が、新入社員が期待通りに成長したかの問いに対して「とてもあてはまる」「ややあてはまる」を選択し、「上司と育成担当者で連携していた人」では44.1%、「育成担当者中心の人」では41.0%という結果であった。関係者が広がるほど新入社員が期待通り育っている傾向が見られる。また、育成担当者中心の育成体制だった場合、新入社員が期待通りに成長したかという問いに対し「全くあてはまらない」(7.2%)と回答している割合が最も高かった。

図表8 新入社員の成長と職場での新入社員育成体制

【横】Q7. 職場での新入社員育成は、どのような体制で進めましたか。(単一回答/n=1226)

【縦】Q4. 担当した新入社員は、期待どおりに成長しましたか。ご自身から見た評価で構いません。(単一回答/n=1226)

⇒職場全体で育てる取り組みは、育成担当者の負荷軽減は大前提にあるものの、新入社員の成長度合いにも寄与していることが見受けられる。

育成スピードを上げることは、職場の業務負荷軽減や育成担当者のモチベーション維持などに繋がる重要な観点である。

●周囲も巻き込む育成のメリットは「チームワークの強化」や「担当者の負担軽減」のほか、新入社員目線でも「視野」や「チームへの順応」に寄与(図表9)

・職場全体が連携して育成することのメリットを質問したところ、組織・育成担当者・新入社員にまたがる幅広い回答が多数あった。

⇒職場全体との連携をしていた育成担当者は「育成担当者のメリット」に留まらず、「組織」や「新入社員」の視点に立って、メリットを回答している人が多数見られた。新入社員の育成は、新入社員の成長だけではなく、組織の活性化に繋がり大きなリターンを得られる可能性があることが分かる。

職場ぐるみの育成を行う具体的なメリットとして、今回の回答から大きく以下3つが挙げられる。

1つ目は、「組織のチームワークや成長」である。育成担当者の回答を見ていくと、職場内の凝集性が高まったという回答が多く見られた。新入社員育成という「共通したテーマ」に皆で向き合うことで、対話の頻度や質が上がり、一致団結できるケースが考えられる。また、組織の成長につながったという意見も目立った。

2つ目は、「育成担当者の負担軽減や育成方法のアップデート」である。誰もが忙しい中で、育成を担うことは心身ともに負荷を感じる人も多い。実際に、工数負荷軽減のみならず「安心感を得られた」というような心理的側面のメリットを回答している育成担当者も多く見られた。また、周囲の意見やアドバイスが、育成方法のアップデートに繋がったという回答も多数存在した。近い将来、育成担当者がリーダーやマネジメント職につくケースもあり、育成経験によって培った育成スキルは、新入社員育成という限定的な役割に留まらず、育成担当者の今後の活躍に生かされることになるだろう。

3つ目は、「新入社員への更なるメリット」である。まず、新入社員に多様な観点で育成を行うことで、視野・視界が狭く凝り固まってしまうリスクを避けられることへの回答が見られた。納得感を重要視する新入社員の傾向を鑑みると、選択肢から選べる状態にする効果は大きいと考える。また、新入社員が自分の育成対象を離れた後のメリットも回答が多かった。新入社員が自律して仕事を進めていく中で、分からないことや悩みも出てきた時に、新入社員が1人で抱え込んでしまうことを防ぐことができる。

図表9 職場全体が連携して育成することのメリット

Q8. 関係者が連携して育成することのメリットを教えてください。(自由記述/n=543)

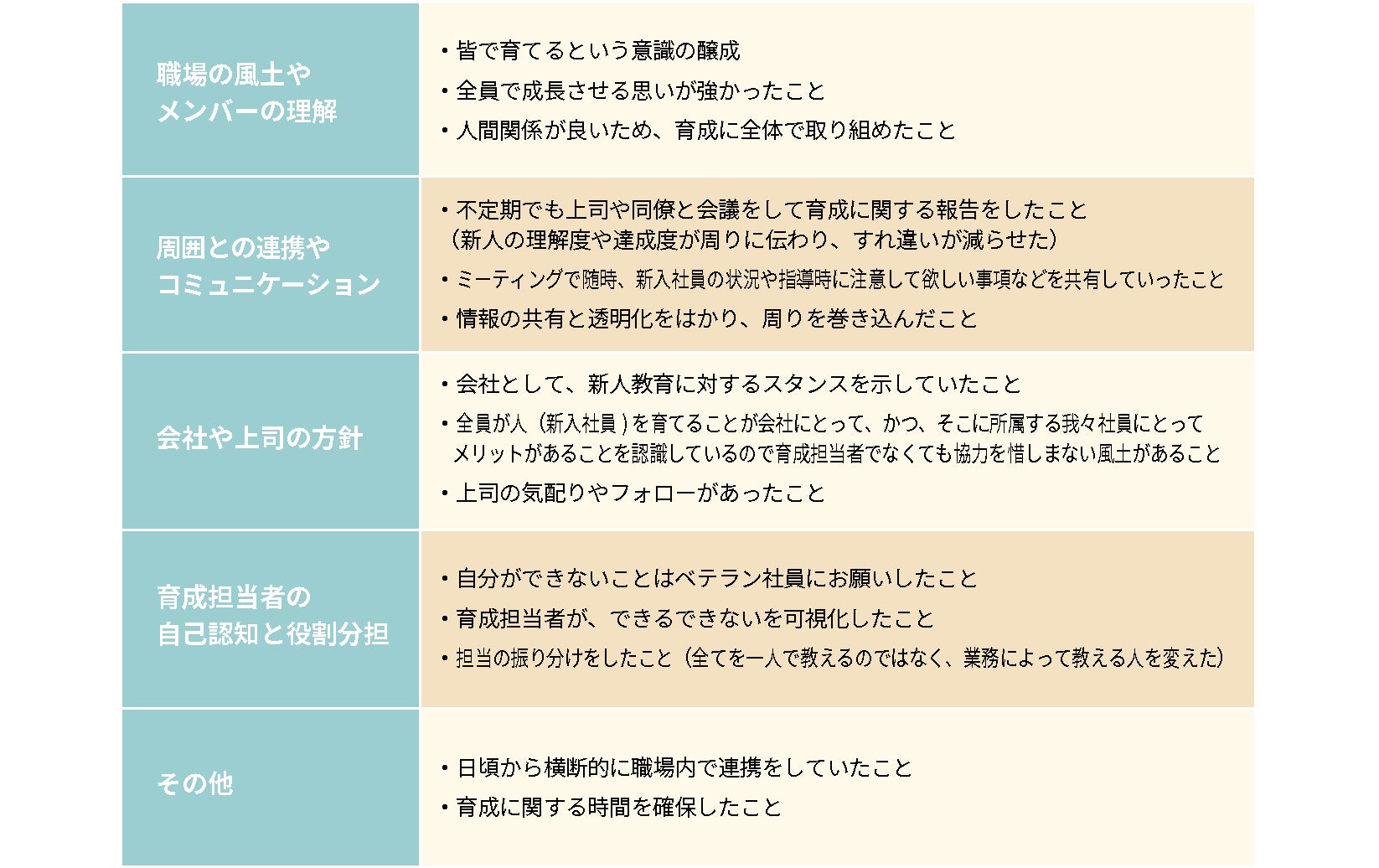

●周囲も巻き込む育成ができた要因は「職場の風土やメンバーの理解」や「会社や上司の方針」と回答(図表10)

・「上司と育成担当者だけでなく、周囲の同僚にも関わってもらいながら取り組む形で育成することができた要因は何でしたか」という質問をしたところ、「職場の風土」「連携」「会社や上司の方針」「役割分担」を成功要因とする回答が目立った。

⇒組織ぐるみで育成をしていく場合、メンバーと育成をする上での意識醸成や状況共有、役割認識が重要になってくることが見受けられる。いかに、適切なタイミングで必要なコミュニケーションを図れるかがキーになっていると考えられる。

組織ぐるみで育成をしていくことが風土として定着している組織もあれば、まだそこまで浸透していない組織もあるだろう。後者の場合は特に、会社や組織をまとめる経営層や上司などの方針や、育成する風土形成のための仕組みづくりなどがきっかけになることもある。

図表10 職場全体が連携して育成する成功要因

Q9. 関係者が連携して育成ができた要因は何でしたか。(自由記述/n=543)

●新入社員から学べたことは「価値観の違い」や「初心」、「デジタル・効率化」などの気づき(図表11)

・近年、リバースメンタリングなど、新入社員から既存メンバーが学ぶという考え方が注目されているが、本当に新入社員から新たに学べることはあるのだろうか、あるとすれば具体的にどのようなことが考えられるだろうか。リアルな声を聞くため、新入社員から学んだことを質問してみたところ、想像以上に新入社員から気づかされたこと・学んだことの回答が多く集まった。回答を分類すると、「価値観の違い」「仕事の仕方」「初心」「自己認知」「デジタル・効率化」「育成のポイント」に関する回答が特に目立った。

⇒育成担当者は新入社員との日々のコミュニケーションが、多様な価値観からの学びや仕事に向き合うスタンスの見直しに繋がったケースが多数あった。自分とは異なる価値観に触れることで、視野が広がったり、自己内省が深まり考えを深められたりしたのではないかと想定できる。

また、育成を通してマネジメントスキルが向上したと回答していた人も見られた。企業によっては、将来マネジメントポジションを期待するメンバーに育成担当を意図的に任せ、プレマネジメント経験とする場合もある。

さらに、新入社員から気づかされたこと・学んだことは職場全体に広がり、今までの仕事の慣習やマニュアルを変えたり、効率化したりすることに繋がったという回答も多かった。

この結果から、新入社員に「教える」だけではなく、新入社員から「学ぶ」という姿勢を持つことで、育成から得られる価値を向上させることができると考える。

図表11 新入社員から学んだこと

Q10. 育成に取り組む中で、自分が教えるだけではなく、逆に新入社員や若手社員から気づかされたり、学んだりしたことがあれば具体的に教えてください。(自由記述/n=376)

3.調査概要

調査目的:育成担当者の実態や日々の関わり、職場ぐるみの育成実態と育成成果との関係などを調査分析し、新人・若手に対してどのような育成が効果的かを明らかにする。

調査内容:

育成の機会の捉え方の変化やその理由

育成に関わるコミュニケーションの在り方

新入社員の成長への評価

職場での新入社員育成体制やそのメリット・成功要因 など

調査方法:インターネット調査

調査時期:2024年12月

有効回答数:1,226名

回答者の属性:

年齢:平均47.3歳

部門:営業系30%、企画・事務系32%、研究開発系26%、その他12%

業種:製造業47%、非製造業53%

企業規模:従業員1,000名未満50%、1,000名以上50%

※図表・グラフの数値は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな課題に向き合い続けています。

●事業領域:人材採用、人材開発、組織開発、制度構築

●ソリューション手法:アセスメント、トレーニング、コンサルティング、HRアナリティクス

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」を有し、理論と実践を元にした 研究・開発・情報発信を行っております。

※WEBサイト:https://www.recruit-ms.co.jp

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 経営・コンサルティング就職・転職・人材派遣・アルバイト

- ダウンロード