「生成AIと学びの環境に関する調査」の結果を発表

学びが習慣化している人ほど生成AIの活用効果を実感しやすい。生成AIの安定性と人間の多様性を生かした「人と生成AIの共存」が活用の鍵となるか。

企業における経営・人事課題の解決および、事業・戦略の推進を支援する株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(本社:東京都港区 代表取締役社長:山﨑淳 以下、当社)は、従業員100名以上の企業・団体に勤める20~59歳の正規社員722名に対して「生成AIと学びの環境に関する調査」を実施し、「生成AIの活用場面」や「学びに関する生成AIの有効性実感」など、調査結果から見える実態について公表しました。

【エグゼクティブサマリ】

●生成AI利用群の約半数が「現在の仕事に関連する学び」に生成AIを活用。趣味やスポーツ、語学習得にも2割近くが利用(図表1)

●生成AIの活用方法上位はWEB検索行為に近い利用方法(図表2)

●生成AIを用いることが有効だと思う程度について、「キャリア計画」以外のすべての項目で有効性を肯定する意見が3分の2を超える(図表3)

●学びが習慣化していたり、学びに対する意欲があったりすると、生成AIの学びにおける効果を実感しやすい。継続的に学び、生成AIも活用している人は、生成AIでの「学びやすさ」とその「成果」を感じている(図表4)

●生成AI利用群を中心に「人の重要性」が高まると想定(図表5)

●生成AIに聞く方が人に聞いた場合より有意義な答えを返ってくると考える人は52.2%。51.8%は生成AIの回答の方が嫌な思いをせずに済むと回答(図表6)

※ 回答者には調査冒頭で定義を提示した。「ここでいう『生成AI』とは、ユーザーがパソコンやスマートフォンアプリで指示や要望を入力すると、それに基づいた文章や画像、音楽などのコンテンツを作ってくれる技術やツール、アプリを指す(例:ChatGPT、Claude、Gemini、Dall-E)。」

*詳細は調査レポート(https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001365/)を参照ください。

1.調査担当のコメント

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

組織行動研究所 主任研究員 武藤 久美子

今回は、生成AIは学び方や学ぶ環境をどのように変えていくのかという問いを持ち、生成AIの利用から見える兆しを調査しました。

調査の結果を通じて、生成AIは学びの領域でも意外と使えること、および、人は人に期待しており、その期待値があるがゆえに、むしろ生成AIの方が良いと思う場面があるのだと解釈しています。

今後、「人か生成AIか」ではなく、「人も生成AIも」となっていくことは自然の流れだと想像されます。もっといえば、生成AIの活用範囲は、私たちが捉えているよりもさらに広く、かつレベルが高いことまで範疇に含めてよいのかもしれません。人だからこそできることは何かを考える上でも、まずは生成AIをどんどん使って、その可能性と限界を知ることが大事なのではないでしょうか。

2.調査の結果

●生成AI利用群の約半数が現在の仕事に関連する学びに生成AIを活用。趣味やスポーツ、語学習得にも2割近くが利用(図表1)

※ 生成AI利用頻度として「時々使っている」「ほぼ毎日使っている」を「生成AI利用群」、「一度も使ったことがない」「試しに使ったことがあるが、今は使っていない」を「生成AI非利用群」とした。なお、利用場面として「仕事、業務で使う」「学びやスキルアップで使う」の両方あるいはいずれかを選択した人を対象とし、「趣味、遊び、日常生活で使う」「その他」のみを選択している人は調査の対象外とした。

-

生成AI利用群全体に対して、学びの領域についての生成AI利用状況を尋ねたところ、「1.現在の仕事(副業除く)に役立てる学び・スキルアップ」と回答した人が45.5%を占めており、学びに絞っても生成AIは現在の仕事に関連したことで使っている人が一番多いことが分かった。

-

「4.趣味やスポーツ」(21.0%)、「5.語学習得、語学検定」(16.3%)、「6.資格取得」(13.7%)といった領域も含めて、広く学びで生成AIを用いている人も一定数見られる。

⇒仕事と結びつけた使い方が多くを占めているが、将来の準備や趣味といった広範囲での利用がうかがえる。

図表 1 生成AIの活用場面 ※生成AI利用群

Q:どのような内容の学びのために生成AIを使っていますか。〈複数回答/n=510/%〉

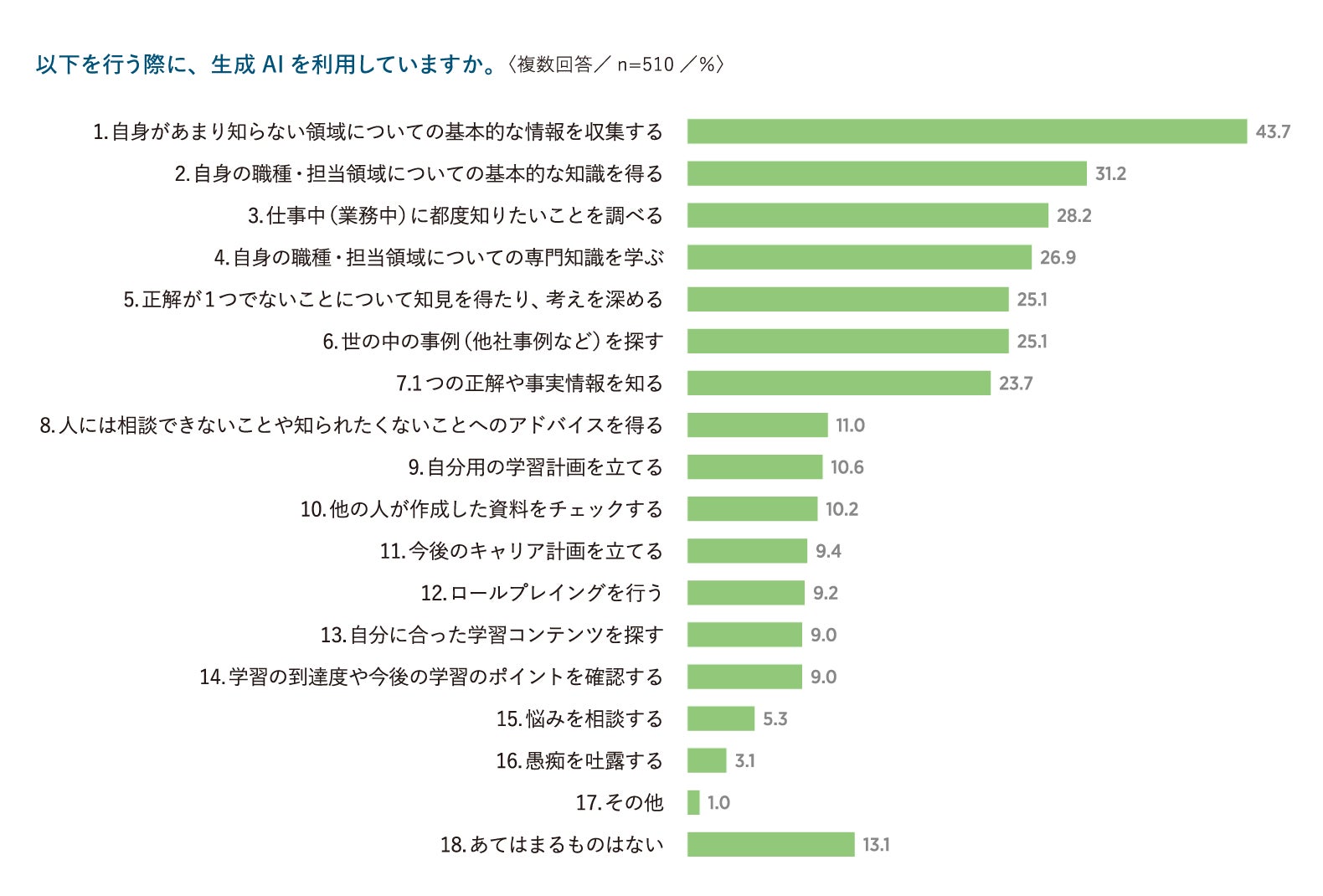

●生成AIの活用方法上位はWEB検索行為に近い利用方法(図表2)

-

生成AIの活用方法の利用率上位から、「1.自身があまり知らない領域についての基本的な情報を収集する」(43.7%)、「2.自身の職種・担当領域についての基本的な知識を得る」(31.2%)、「3.仕事中(業務中)に都度知りたいことを調べる」(28.2%)を占めていて、WEBサイト検索に近い活用が目立つ。

-

検索行動も生成AIによるものに代わってきていることがうかがえる。

⇒生成AI活用方法の上位には調べ物の検索としての活用が目立つが、探索的な使い方や対話型の利用も一定数見られた。

図表2 生成AIの活用方法 ※生成AI利用群

Q:以下を行う際に、生成AIを利用していますか。〈複数回答/n=510/%〉

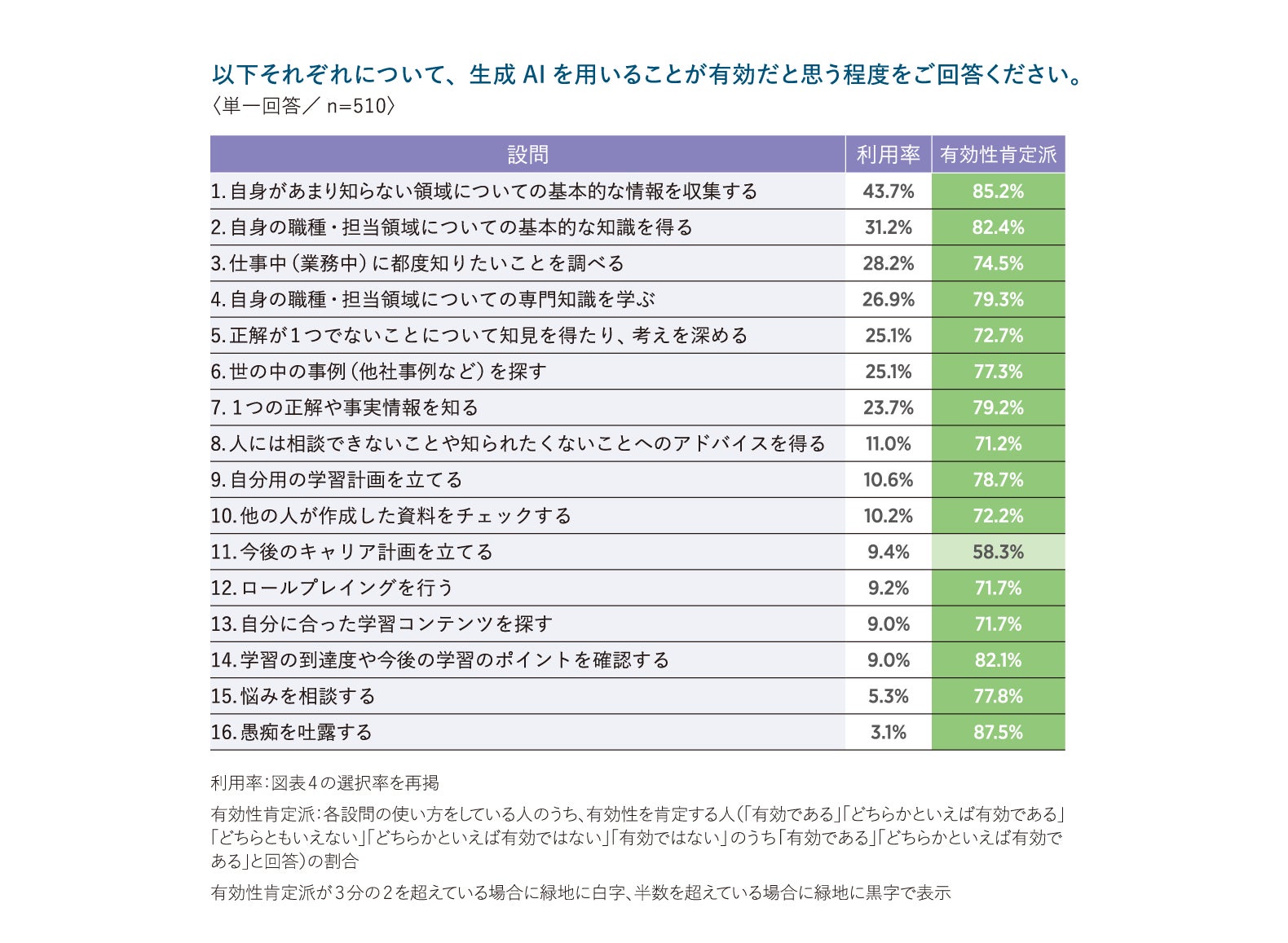

●生成AIを用いることが有効だと思う程度について、「キャリア計画」以外のすべての項目で有効性を肯定する意見が3分の2を超える(図表3)

-

図表2の活用方法ごとに、「有効である」「どちらかといえば有効である」と回答した割合を「有効性肯定派」として示すと、「11.今後のキャリア計画を立てる」を除いたすべてについて3分の2を超える人が有効性肯定派であった。

-

特に「14.学習の到達度や今後の学習ポイントを確認する」「16.愚痴を吐露する」については、利用率は低いものの有効性肯定派は8割を超えており、使って初めて有効性を実感できる活用方法とも考えられる。

⇒利用率が低いものであっても有効性を感じている人が多いことから、どのような使い道においても生成AIを用いることに対して一定以上の成果や満足感が得られるものとみられる。

図表3 学びに関する生成AIの有効性実感 ※それぞれについて生成AIを利用している人のみ

Q:以下それぞれについて、生成AIを用いることが有効だと思う程度をご回答ください。〈単一回答/n=510〉

●学びが習慣化していたり、学びに対する意欲があったりすると、生成AIの学びにおける効果を実感しやすい。継続的に学び、生成AIも活用している人は、生成AIでの「学びやすさ」とその「成果」を感じている(図表4)

※「仕事またはプライベートで、継続的に自分の知識やスキルを向上させるために取り組んでいることがありますか」という設問に対し、「あてはまる」「ややあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」を選択した人を「継続的学び群」、「あてはまらない」「ややあてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」を選択した人を「非継続的学び群」とした。

-

継続的な学習態度の有無によって、生成AIの学びにおける効果実感が異なるかを確認したところ、「生成AI利用群」かつ「継続的学び群」の人は、「生成AI利用群」だが「非継続的学び群」の人に比べて、生成AIの学びにおける効果を感じており、学びが習慣化していたり、学びに対する意欲があったりすると効果を実感しやすいようである。

-

「継続的学び群」に着目すると、すべての項目において5~7割の人が効果を実感していて、「生成AI利用×継続的学び群」が効果を実感している順番に並べると、「1.欲しい答えに素早くたどり着けるようになった」(69.8%)、「2.気軽に学べるようになった」(67.4%)、「3.新しい知識や視点を知ることができるようになった」(66.3%)、「4.自分が必要とするタイミングで学べるようになった」(64.6%)と続く。

⇒選択率の上位を見ると生成AIは「学びやすさ」の補助だけでなく、学びの成果にも直結していることが示唆される。

図表4 生成AIの学びにおける効果実感 ※生成AI利用群

Q:生成AIの導入や活用によって以下を実感していますか。

※生成AIを使う項目は仕事や業務の場合かそれ以外かを問わない〈単一回答/n=510/%〉

●生成AI利用群を中心に「人の重要性」が高まると想定(図表5)

-

生成AI利用群と生成AI非利用群の双方に、生成AIが自分に与える影響や、ネガティブな側面、組織や職場に与える影響といった見通しについて尋ねると、「1.生成AIは、私の仕事の生産性を上げてくれると思う」(生成AI利用群65.5%/生成AI非利用群37.3%)、「2.生成AIは、私の能力を高めてくれると思う」(同54.7%/31.1%)、「3.生成AIは、私の将来の可能性を広げてくれると思う」(同55.1%/37.7%)と、生成AI利用群はいずれも半数を超える人が肯定的に回答しており、生成AI非利用群との間に有意な差が見られた。

-

ネガティブな側面に注目すると、「4.生成AIは、誤った回答をすることが多いと思う」(生成AI利用群40.4%/生成AI非利用群33.0%)、「5.生成AIは、私の仕事を代替したり、補完したりすることはできないと思う」(同41.8%/38.2%)、「6.生成AIが、仕事や生活に入り込んでくるのは好ましくないと思う」(同32.4%/29.2%)となっており、半数は超えていないものの一定程度の人が生成AIのネガティブな側面を感じていることがわかる。そしてこれらのスコアは生成AI利用群が若干高いが、生成AI非利用群との間に統計的に有意な差は見られなかった。

-

管理職に与える影響を紐解く「8.生成AIの高度化によって、管理職は今ほど必要なくなるのではないかと思う」という設問に対しては、生成AI利用群で39.4%、生成AI非利用群で31.6%が肯定的に回答した。生成AIによって業務プロセスが変わり、管理職が自身の仕事を効率化したり、メンバーが自ら業務ができる範囲が増えたりすることで、管理職にこれまで期待されていた役割の重要性が薄れたり、生成AIの助けを借りてマネジメントの質の向上を図れたり、新たな役割が生まれたりするという変化の兆しを感じる。

-

「10.生成AIの高度化によって、『人にしかできないこと』や『人がやるからこそ意味があること』が重要になると思う」について、生成AI利用群の60.6%、生成AI非利用群の46.2%が肯定的に回答しており、生成AI利用群ほど特にそのように感じていることがわかった。

⇒生成AIの進化により、管理職の役割の変化や「人にしかできないこと」の重要性が増す可能性があり、これからの課題としてどう向き合っていくかが問われる。

図表5 生成AIの見通し ※生成AIの利用有無別

Q:生成AIの導入や活用によって以下を実感していますか。

※生成AIを使う場面は仕事や業務の場面かそれ以外かを問いません。〈単一回答/n=722/%〉

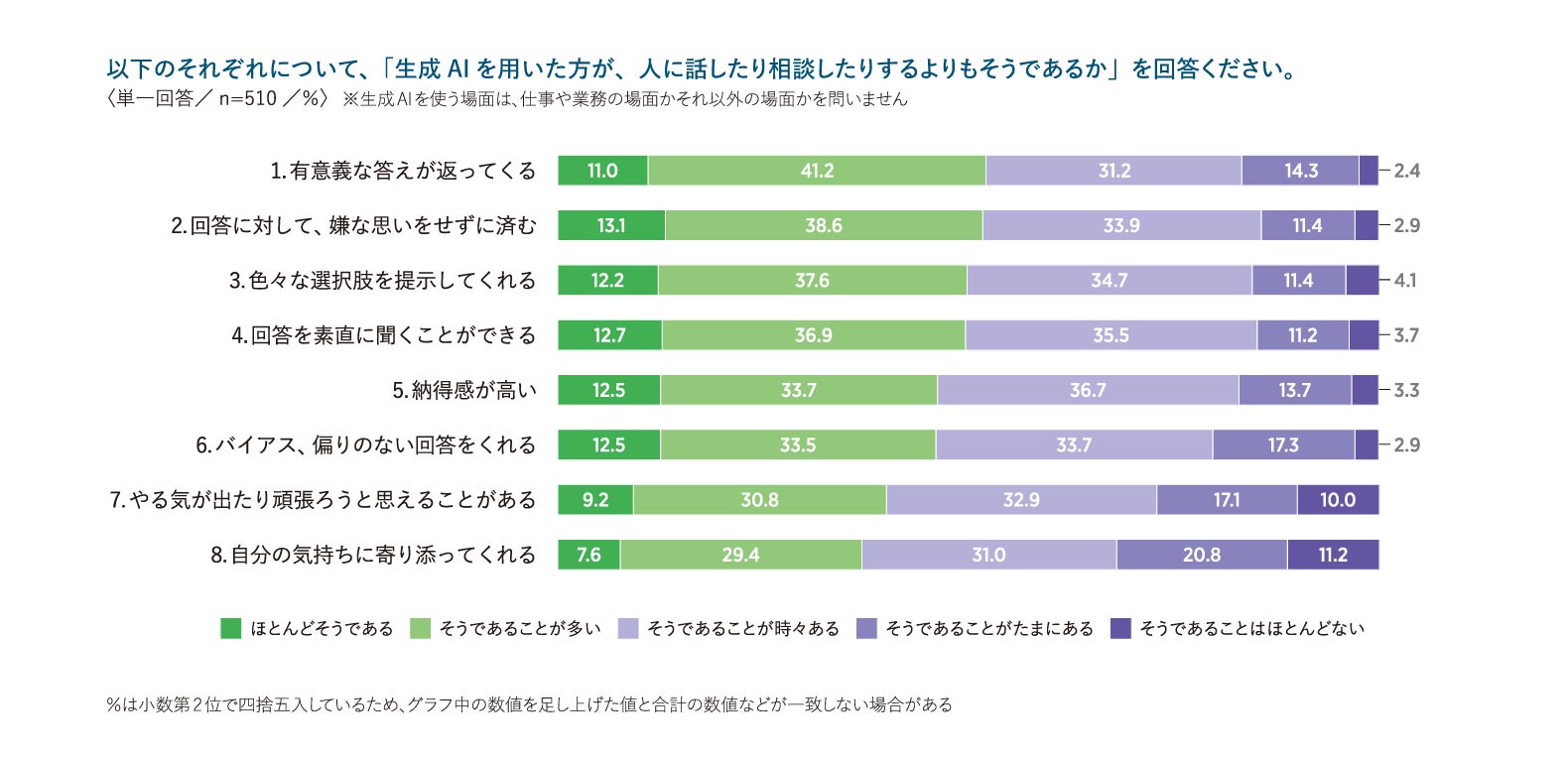

●生成AIを用いた方が人に話したり相談したりするよりも有意義な答えが返ってくると考える人は52.2%。51.8%は生成AIの回答の方が嫌な思いをせずに済むと回答(図表6)

-

人による対応と比較した生成AIの利用実感では、「ほとんどそうである」と「そうであることが多い」の合計が多い順に並べると、「1.有意義な答えが返ってくる」(52.2%)、「2.回答に対して、嫌な思いをせずに済む」(51.8%)、「3.色々な選択肢を提示してくれる」(49.8%)、「4.回答を素直に聞くことができる」(49.6%)、「5.納得感が高い」(46.3%)、「6.バイアス、偏りのない回答をくれる」(46.1%)と、半数近くの人が生成AIに軍配を上げている。加えて、否定的な選択率が低いことも特徴的である。

-

自由記述でも挙げられた「感情・気持ち」に関連するこれらの設問においても、約4割は生成AIの方がそうであるという利用実感であった。人の方が得意だろうと思われている領域についても生成AIが活用の幅を広げてくる可能性が示唆された。

⇒生成AIは、人と比較して「有意義な答えが返ってくる」「回答に対して、嫌な思いをせずに済む」などの点で高い評価を受けている。感情や気持ちに寄り添う面では人の方が優れていると感じる人も多くいるが、それでも生成AIにポジティブな感覚を持つ人が一定数いることが分かった。

図表6 生成AIの利用実感(人による対応との比較) ※生成AI利用群

Q:以下のそれぞれについて、「生成AIを用いた方が、人に話したり相談したりするよりもそうであるか」を回答ください。

※生成AIを使う場面は、仕事や業務の場面かそれ以外の場合かを問わない。〈単一回答/n=510/%〉

3.調査概要

調査対象:従業員規模100名以上の企業・団体に勤める正規社員

調査期間:2024年11月22~27日

調査方法:インターネット調査

調査人数:722名(内訳:「生成AI利用群」510名、「生成AI非利用群」212名)

リクルートマネジメントソリューションズについて

ブランドスローガンに「個と組織を生かす」を掲げ、クライアントの経営・人事課題の解決と、事業・ 戦略推進する、リクルートグループのプロフェッショナルファームです。日本における業界のリーディングカンパニーとして、1963年の創業以来、領域の広さと知見の深さを強みに、人と組織のさまざまな課題に向き合い続けています。

●事業領域:人材採用、人材開発、組織開発、制度構築

●ソリューション手法:アセスメント、トレーニング、コンサルティング、HRアナリティクス

また、社内に専門機関である「組織行動研究所」「測定技術研究所」「HR Analytics & Technology Lab」を有し、理論と実践を元にした研究・開発・情報発信を行っております。

※WEBサイト:https://www.recruit-ms.co.jp

すべての画像