スパッタ法を用いて高品質なScAlN薄膜の作製に成功 ~成長温度の系統的変化が構造特性と電気特性に及ぼす影響を解明~

【研究の要旨とポイント】

汎用性の高いスパッタ法を用いて、結晶成長が困難とされていた窒化スカンジウムアルミニウム(ScAlN)薄膜を高品質で作製することに成功しました。

成長温度の上昇により表面平坦性が改善し、特に750℃で成長させた薄膜が最も平坦かつ高品質であることを明らかにしました。

750℃で成長させた薄膜では、2次元電子ガス密度が約3倍(1.1×1013 cm-2)に増加し、高性能デバイス応用への可能性が示されました。

本研究成果をさらに発展させることで、次世代の高性能エレクトロニクス材料の開発を促進する知見となることが期待されます。

【研究の概要】

東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科の小林 篤准教授、太田 隼輔氏(2024年度 学士卒業)らの研究グループは、スパッタ法を用いて、窒化スカンジウムアルミニウム(ScAlN)薄膜を高品質で作製することに成功しました。これにより、小型で高性能な次世代トランジスタの開発に大きく貢献することが期待されます。また、産業界で汎用されるスパッタ法を用いた薄膜作製技術は窒化物半導体材料全般に応用できる可能性を秘めており、エレクトロニクス分野全体にインパクトを与える重要な成果といえます。本成果は、東京大学(電気特性の測定補助及び解析)、住友電気工業株式会社(HEMTウェハの作製)との共同研究によるものです。

ScAlNは、大きな圧電係数(*1)と自発分極(*2)を持ち、GaNベースの高電子移動度トランジスタ(HEMT,*3)のバリア材料として優れた2次元電子ガス(2DEG, *4)密度向上効果を示します。また、強誘電性により不揮発性メモリや多機能デバイスへの応用可能性も期待されています。一方で、Sc添加による結晶構造の乱れや界面品質の劣化が電子移動度の低下を引き起こすことが課題となっていました。また、従来法では高品質な膜が得られるものの、装置の複雑さや高いコストが産業応用の障壁となっていました。そこで本研究グループは、より簡便で低コストなスパッタ法による高品質ScAlN薄膜成長技術の確立を目指して、研究を推進してきました。

本研究では、AlGaN/AlN/GaN/SiC基板上にScAlN膜をスパッタ法で成長させ、250~750℃の成長温度が膜質と電気特性に与える影響を調べました。表面分析の結果、成長温度の上昇とともに表面が平滑化し、750℃で最も平坦かつ高品質な膜が得られることが確認されました。結晶構造解析では、ScAlN薄膜が全温度範囲で基板の格子定数と整合して成長し、温度が高くなるほどc軸の格子定数が減少することが明らかになりました。電気特性評価では、750℃で成長させた薄膜構造のシートキャリア密度が約3倍に増加しました。一方で、電子移動度は低下し、界面付近の負電荷が原因であることがシミュレーション解析により示唆されました。

本研究成果から、成長温度がScAlN薄膜の品質と2DEG特性の両方を決定する重要な因子であることが実証され、高性能GaNデバイス開発への指針が得られました。また、産業的に汎用性の高いスパッタ法による高品質ScAlN成膜技術の確立により、次世代エレクトロニクスデバイスの実用化の加速が期待されます。

本研究成果は、2025年8月7日に国際学術誌「APL Materials」にオンライン掲載され、注目度の高い論文として「Editor’s Pick」に選出されました。

【研究の背景】

GaN系窒化物半導体は、広いバンドギャップや高い破壊電圧、大きな分極効果などの優れた特性により、高出力・高周波デバイス用材料として注目されています。特に、GaNベースの高電子移動度トランジスタ(HEMT)は、AlGaN/GaN界面に形成される2次元電子ガス(2DEG)の特性を利用した高性能デバイスです。

近年、ScAlNは大きな圧電係数と自発分極、および強誘電性を示すことから、従来のGaN HEMTの性能向上を可能にする新たなバリア材料として大きな期待を集めています。このScAlNの興味深い性質は、強誘電体ゲートを用いたFeFETへの応用も可能にし、GaNベースデバイスの機能多様化に寄与する可能性があります。従来、分子線エピタキシー(MBE,*5)法や有機金属気相成長(MOCVD, *6)法によりGaN上に作製されたScAlN薄膜は、高い結晶性や優れた2DEG密度を示すことが知られていますが、電子移動度の低下やプロセスの複雑さが課題となっていました。一方、スパッタ法は低温かつ簡易な装置での成膜が可能で産業応用に有利ですが、GaN上でのエピタキシャル成長(*7)例は限られており、その有効性は十分に検証されていませんでした。

本研究グループは過去の研究で、Sc含有量3~30%のScAlN薄膜が300~700℃でエピタキシャル成長可能であることを示し、その光学特性や電気特性を評価してきました。しかし、AlGaN/AlN/GaN/SiC基板上に成長させたScAlNでは、2DEGの形成に成功したものの、キャリア密度や電子移動度には改善の余地がありました。また、これまで成長温度が構造・電気特性に与える影響は十分に調査されていませんでした。そこで本研究では、スパッタ法を用いてその関係を体系的に明らかにし、GaN HEMT性能向上の可能性を探ることを目的としました。

【研究結果の詳細】

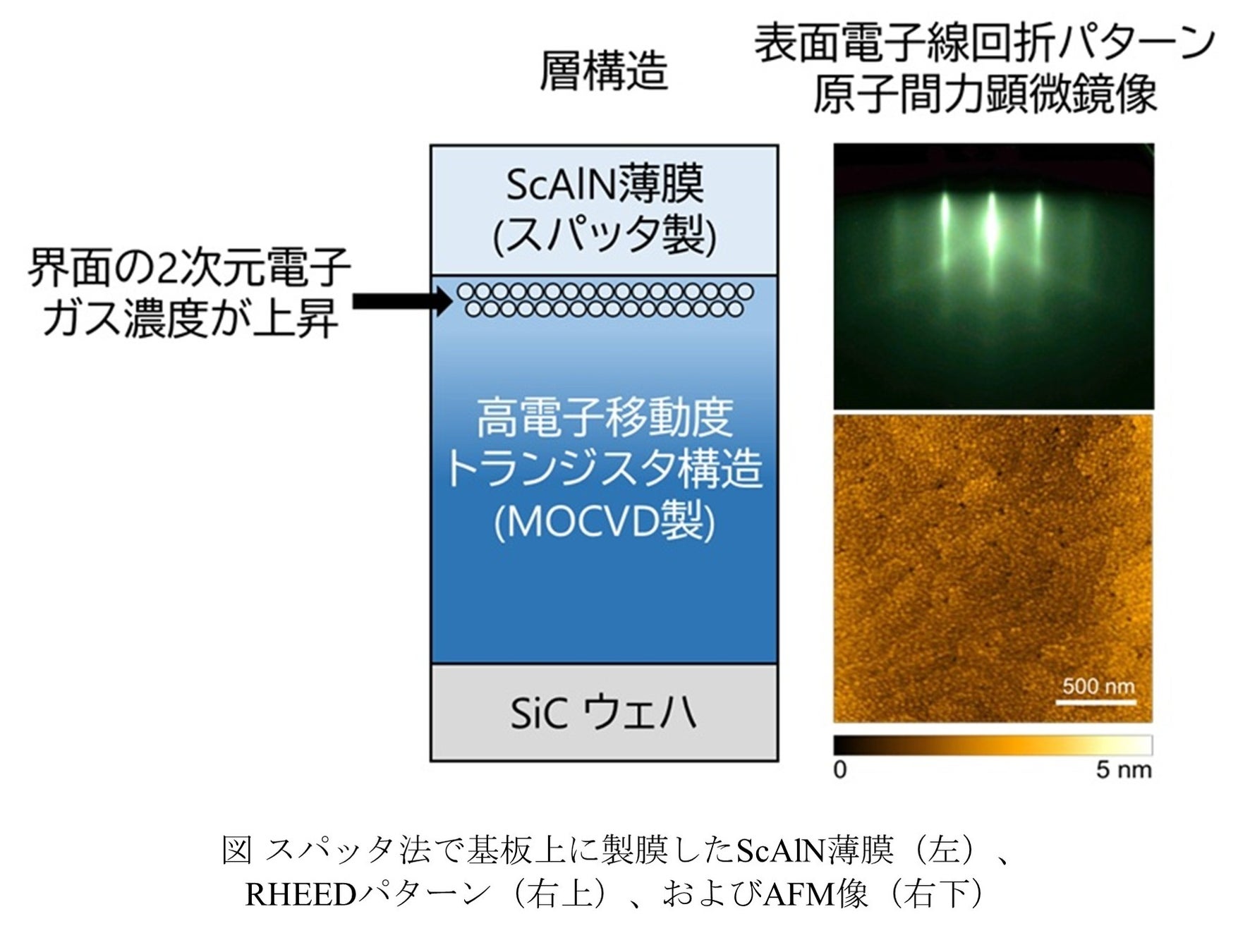

① ScAlN薄膜の作製

基板には、MOCVD法で作製したAl0.2Ga0.8N(約3 nm)/AlN(約1 nm)/アンドープGaN/6H-SiC構造を使用しました。この基板上に、Sc含有量が10%のScAlN膜をスパッタ法でエピタキシャル成長させました。成膜温度は250, 350, 450, 600, 675, 750 ℃で変化させ、ScAlN膜厚は全サンプルで22 ± 2 nmに調整しました。

② ScAlN薄膜の構造評価

反射高速電子線回折(RHEED)により250℃という低温でもScAlN薄膜のエピタキシャル成長が可能であることが確認され、675℃以上では表面原子配列の改善を示すストリークパターンが観察されました。原子間力顕微鏡(AFM)による表面分析では、成長温度の上昇とともに表面が平滑化し、750℃では明瞭なステップ(原子レベルの段差)とテラス(ステップ間の平坦部分)構造を示すステップフロー成長(*8)への移行が確認されました。X線回折(XRD)による構造解析では、750℃で成長させた薄膜で明確なPendellösung縞が現れ、膜厚の均一性と界面の急峻性が実証され、従来のMBE法やMOCVD法で作製したものと同等の品質を示しました。また、逆格子空間マッピング(RSM)により、全温度範囲でScAlN薄膜が基板上に格子整合成長し、格子緩和がほとんどないことが確認されました。さらに、成長温度の上昇とともにc軸の格子定数が減少しました。これは、高温での熱活性化により原子の再配列が促進され、結晶構造がより密に詰まることで、c軸方向の格子歪みが緩和されたためと考えられます。

これらの結果は、スパッタ法が高品質ScAlN薄膜の成長に有効であることを実証しています。

③ ScAlN薄膜の電気特性評価

ホール効果測定により、ScAlN/AlGaN/AlN/GaN/SiC構造の電気特性を評価した結果、シートキャリア密度が成長温度に強く依存することが明らかになりました。具体的には、750℃で作製した薄膜では1.1×1013 cm-2と、ScAlN堆積前の約3倍になったのに対し、250~675℃で作製した薄膜では堆積前と同等かそれ以下の値に留まりました。750℃で見られたキャリア密度の向上は、高温成長によりステップフロー成長が促進され、原子レベルで平坦で急峻な界面が形成されることで、ScAlNの大きな分極電荷による電子蓄積がより効率的に起こるためと考えられます。

一方、電子移動度はすべての薄膜でScAlN堆積前より低下し、750℃で作製した薄膜では913 cm2 V-1 s-1でした。この低下は主に界面粗さや構造不完全性による散乱が原因と考えられます。750℃で作製した薄膜では、表面分析や構造解析によって高い界面平坦性と結晶均質性が確認されており、構造品質が2DEG密度制御に直接影響することが示されました。本研究で得られた電気特性は、文献で報告されているScAlN系HEMTの性能範囲内にあり、スパッタ法によるエピタキシャル成長の有効性を実証しています。

本研究を主導した東京理科大学の小林 篤准教授は、「ScAlN薄膜の結晶成長は困難とされてきましたが、スパッタ法を用いて高品質な薄膜を作製することを目指し、半導体製造技術および材料科学における興味から本研究を進めてきました。この研究の成果により、高性能かつ環境に強い電子デバイスの普及が促進され、電力の効率的な利用を通じて、人々の生活の利便性と安全性が向上することが期待されます」と、コメントしています。

-

本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科研費(JP23KK0094)、公益財団法人泉科学技術振興財団、公益財団法人中部電気利用基礎研究振興財団の助成を受けて実施したものです。

【用語】

*1: 圧電係数

材料に機械的応力を加えた際に生じる電気分極の大きさを表す物理定数。この値が大きいほど、わずかな機械的変形でも大きな電気信号を発生させることができる。

*2: 自発分極

外部電場を印加しなくても結晶構造の非対称性により材料内部に電気双極子モーメントが自然に形成されること。この内部電場により界面に電荷が蓄積される。窒化物半導体デバイスにおいてキャリア密度を制御する重要な要素となる。

*3: 高電子移動度トランジスタ(HEMT)

2次元電子ガスをチャネルとして利用するトランジスタ。不純物をドープしていない高純度な界面をキャリア伝導路として使用するため、不純物散乱が大幅に抑制され、極めて高い電子移動度を実現できる。

*4: 2次元電子ガス(2DEG)

異なるバンドギャップを持つ半導体のヘテロ接合界面に形成される、厚さが数ナノメートルの極めて薄い電子層。この界面では電子が2次元的に閉じ込められ、3次元的な散乱が抑制されるため高い電子移動度を示す。高速・高周波デバイスの動作原理として利用されている。

*5: 分子線エピタキシー(MBE)

超高真空中で原料物質を加熱蒸発させ、分子線として基板に照射することで原子層レベルでの精密な結晶成長を行う手法。各原料の供給量を独立して制御できるため、組成や膜厚を原子層レベルで正確に制御でき、高品質な結晶膜を作製できる。一方で、超高真空装置や複雑な制御システムが必要なため、装置コストが高く成長速度も遅いという課題がある。

*6: 有機金属気相成長(MOCVD)

有機金属化合物を原料として気相中で化学反応を起こし、基板上に結晶を成長させる手法。原料ガスの流量や反応温度を制御することで組成や成長速度を調整でき、比較的高速な成長が可能で、大面積基板への均一成膜や産業応用に適している。一方で、ScAlN薄膜を作成するためには、特殊なガス供給システムが必要という課題がある。

*7: エピタキシャル成長

結晶基板の上に、基板と同じ結晶構造を持つ薄膜を規則正しく積み重ねて成長させる技術。基板と同じ材料を成長させることをホモエピタキシー、基板と異なる材料を成長させることをヘテロエピタキシーという。

*8: ステップフロー成長

結晶表面に存在するステップ(原子レベルの段差)とテラス(段差の間の平坦部分)を利用したエピタキシャル成長のメカニズム。テラスに到達した原子がテラス上を拡散してステップ端に移動、そこで原子が結合して、ステップが横方向に移動しながら成長する。

【論文情報】

雑誌名:APL Materials

論文タイトル:Effect of growth temperature on the structural and electrical properties of sputter-epitaxial ScAlN on AlGaN/AlN/GaN heterostructures

著者:Shunsuke Ota, Tomoya Okuda, Kouei Kubota, Yusuke Wakamoto, Takuya Maeda, Takahiko Kawahara, Kozo Makiyama, Ken Nakata, and Atsushi Kobayashi

【発表者】

小林 篤 東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 准教授

太田 隼輔 東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 (2024年度 学士卒業)

【研究に関する問い合わせ先】

東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 准教授

小林 篤 (こばやし あつし)

E-mail: akoba【@】rs.tus.ac.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL: 03-5228-8107 FAX: 03-3260-5823

E-mail: koho【@】admin.tus.ac.jp

東京大学 大学院工学系研究科 広報室

TEL: 03-5841-0235 FAX: 03-5841-0529

Email: kouhou【@】pr.t.u-tokyo.ac.jp

【@】は@にご変更ください。

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20250722_6391.html)をご参照ください。

すべての画像