【中小企業の資金繰り管理の実態を調査】資金繰りを把握できないことのリスクとは

資金繰り管理に求められるのは「一元管理」「自動化・効率化」「データ連動」

株式会社YKプランニング(所在地:山口県防府市、代表取締役社長:岡本 辰徳)は、中小企業の①経営者/②経営企画・管理部門担当者を対象に、「中小企業経営における資金繰り管理の実態と意識」に関する調査を実施しました。

資金繰りは、経営を安定させるために欠かせない要素です。

しかし、表計算ソフトでの煩雑な管理や属人的な運用に依存し、十分な資金繰り管理ができていない企業もある可能性があります。

そのまま放置すれば、黒字倒産や投資機会の逸失といった致命的なリスクも。

資金繰りの状況を確認し、将来どうなるか予測できている企業はどの程度あるのでしょうか。

本調査では、中小企業の資金繰り管理の実態と課題、改善する方法としてのツール活用の有効性に迫ります。

調査概要:「中小企業経営における資金繰り管理の実態と意識」に関する調査

【調査期間】2025年10月8日(水)~2025年10月9日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,010人

【調査対象】調査回答時に中小企業の①経営者/②経営企画・管理部門担当者と回答したモニター

【調査元】株式会社YKプランニング(https://bixid.net/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

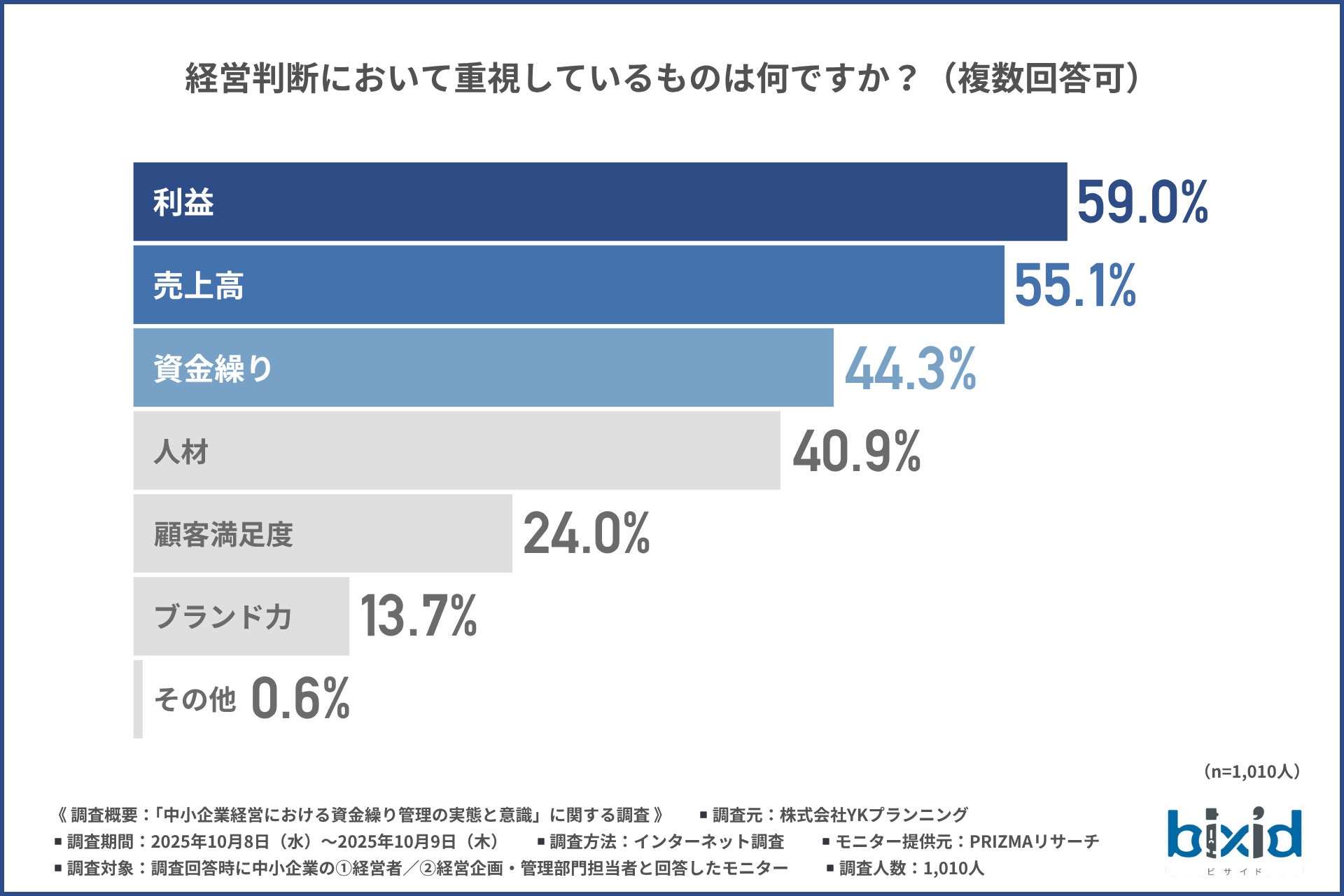

経営者が経営判断で最も重視するものとは?“資金繰り”の存在感

はじめに、「経営判断において重視しているもの」について尋ねたところ、『利益(59.0%)』と回答した方が最も多く、『売上高(55.1%)』『資金繰り(44.3%)』と続きました。

経営判断においては「利益」が最も重視され、「売上高」「資金繰り」も上位に入りました。

収益性と安定性を両立させるための視点が意識されていることがうかがえます。

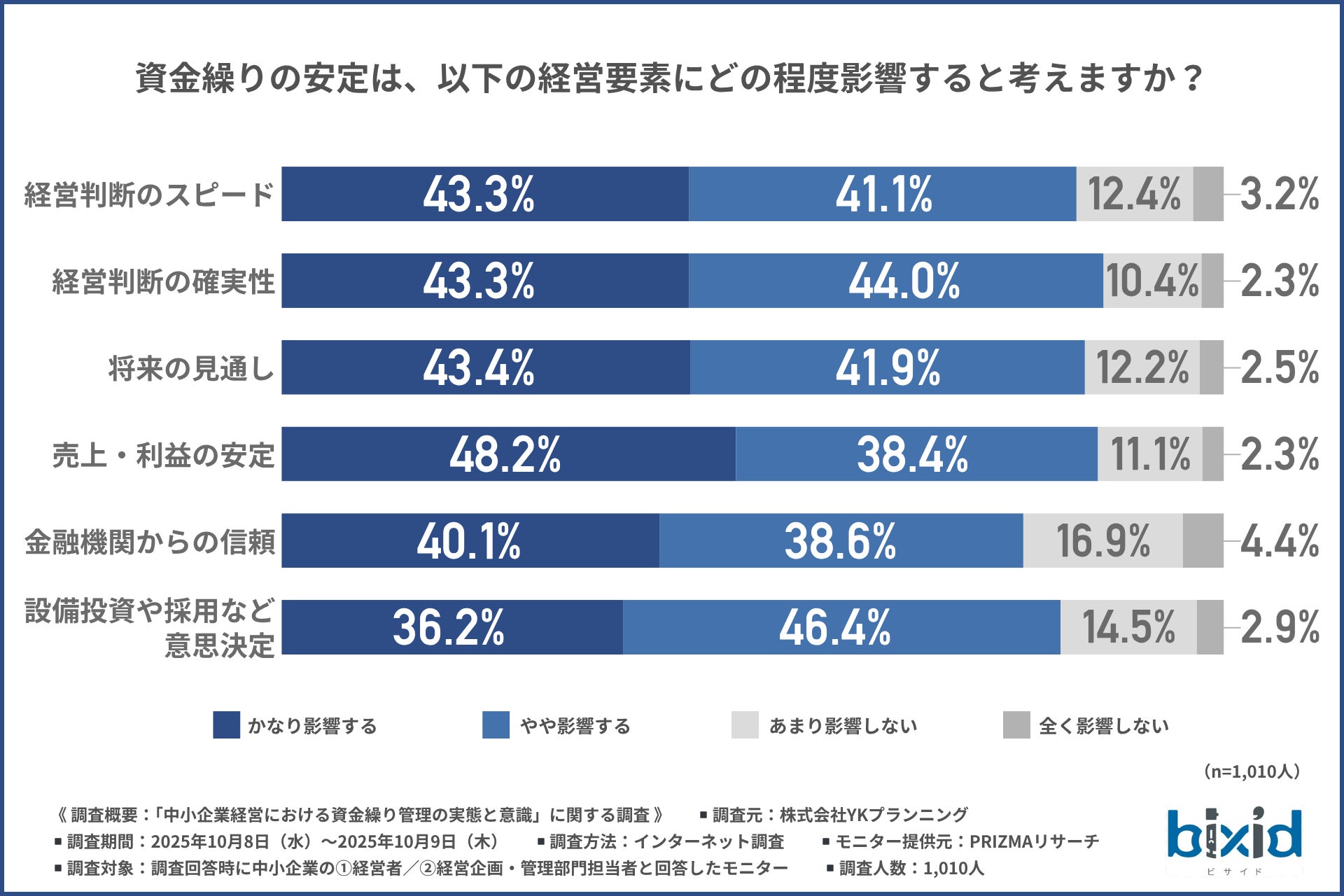

次に、「資金繰りの安定は、以下の経営要素にどの程度影響すると考えるか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

資金繰りの安定は、「売上・利益の安定」をはじめ、「将来の見通し」や「経営判断の確実性・スピード」に大きく影響すると考えられていることが明らかになりました。

資金の流れを把握し、先を見通せる状態を保つことが、日々の経営判断の質や事業の持続性を左右しているといえるでしょう。

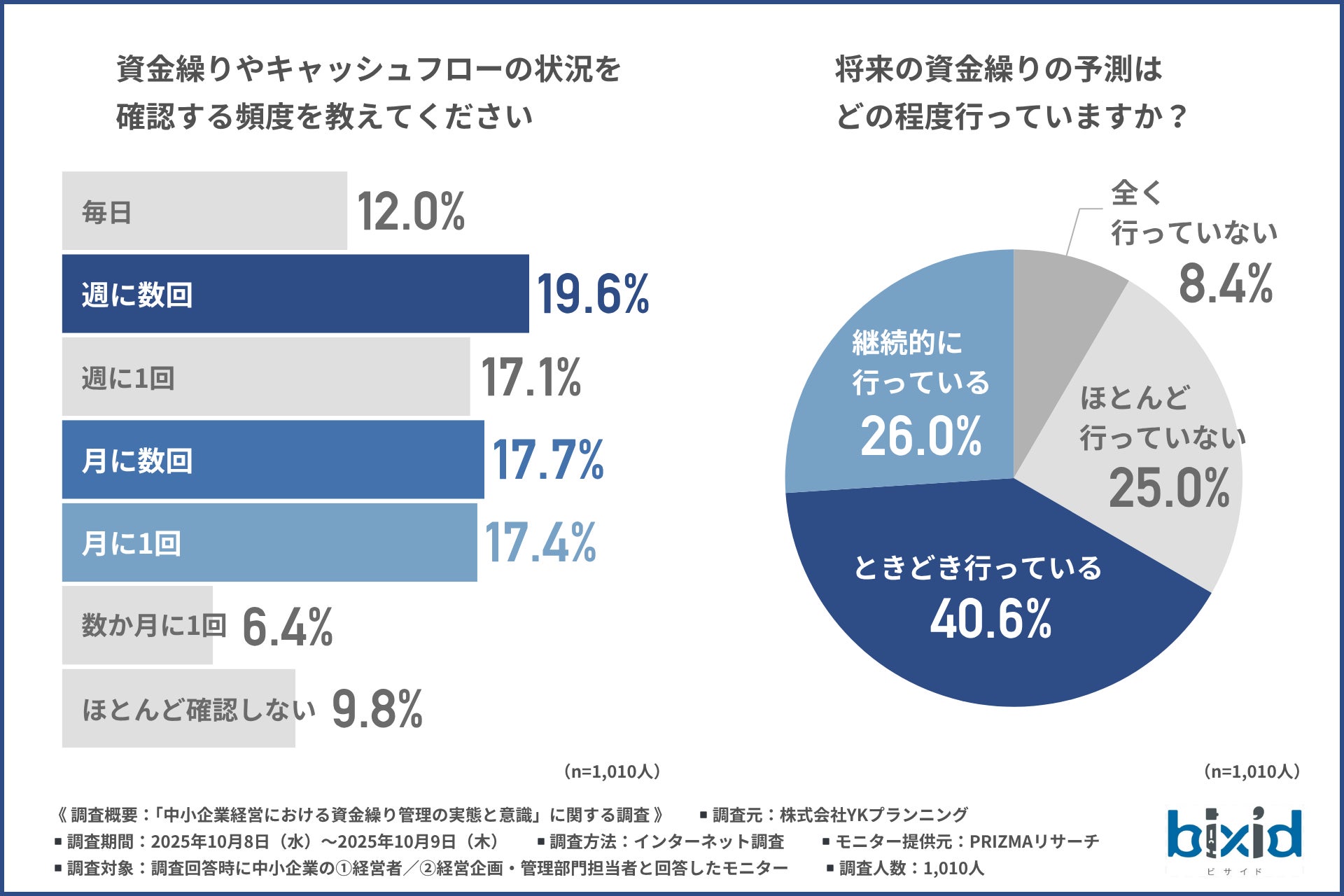

資金繰り状況、頻繁に確認しているが…将来の資金繰り予測には継続性の課題

では、資金繰りやキャッシュフローの状況はどの程度確認しているのでしょうか。

「資金繰りやキャッシュフローの状況を確認する頻度」について尋ねたところ、『週に数回(19.6%)』が最も多く、『月に数回(17.7%)』『月に1回(17.4%)』と続きました。

「週に数回」「月に1回または数回」の回答が多く、頻繁に確認を行っている企業が多いようです。

そのような中で、先を見据えた「将来の資金繰りの予測」はどの程度行われているのでしょうか。

「将来の資金繰りの予測はどの程度行っているか」と尋ねたところ、約7割の方が『継続的に行っている(26.0%)』『ときどき行っている(40.6%)』と回答しました。

約7割の方が将来の資金繰りの予測をある程度行っており、経営の安定化のために資金繰りを意識していることがうかがえます。

しかし、継続的に行っている方は3割に満たず、実効性には課題が残る現状が明らかになりました。

資金繰りを把握できないとどうなる?浮き彫りになった経営リスクと課題

では、資金繰りを把握できないと、経営判断や事業運営にどの程度影響があるのでしょうか。

「資金繰りの把握が難しかったことで、経営判断や事業運営に影響が出たことはあるか」と尋ねたところ、約半数の方が『よくある(12.3%)』『たまにある(40.2%)』と回答しました。

約半数がその影響を実感しており、資金繰りを把握できていないことのリスクを認識していることがうかがえます。

具体的にどのような影響があったのか、詳しくうかがいました。

■経営判断や事業運営への具体的な影響とは?

・自己給与の支給延期(50代/男性/茨城県)

・担保の価値が下がってしまい、追加融資が駄目でした(50代/男性/愛知県)

・新規事業を一旦取りやめた(50代/男性/沖縄県)

資金繰りの把握が難しかったことで、経営者自身の報酬を後回しにせざるを得なかったり、追加融資が受けられなかったりと、経営の根幹に関わる影響が生じていることがうかがえます。

また、新規事業の中止といった成長機会の損失にもつながっており、資金繰りを正確に把握できないことが、攻めの経営を妨げる要因となっているようです。

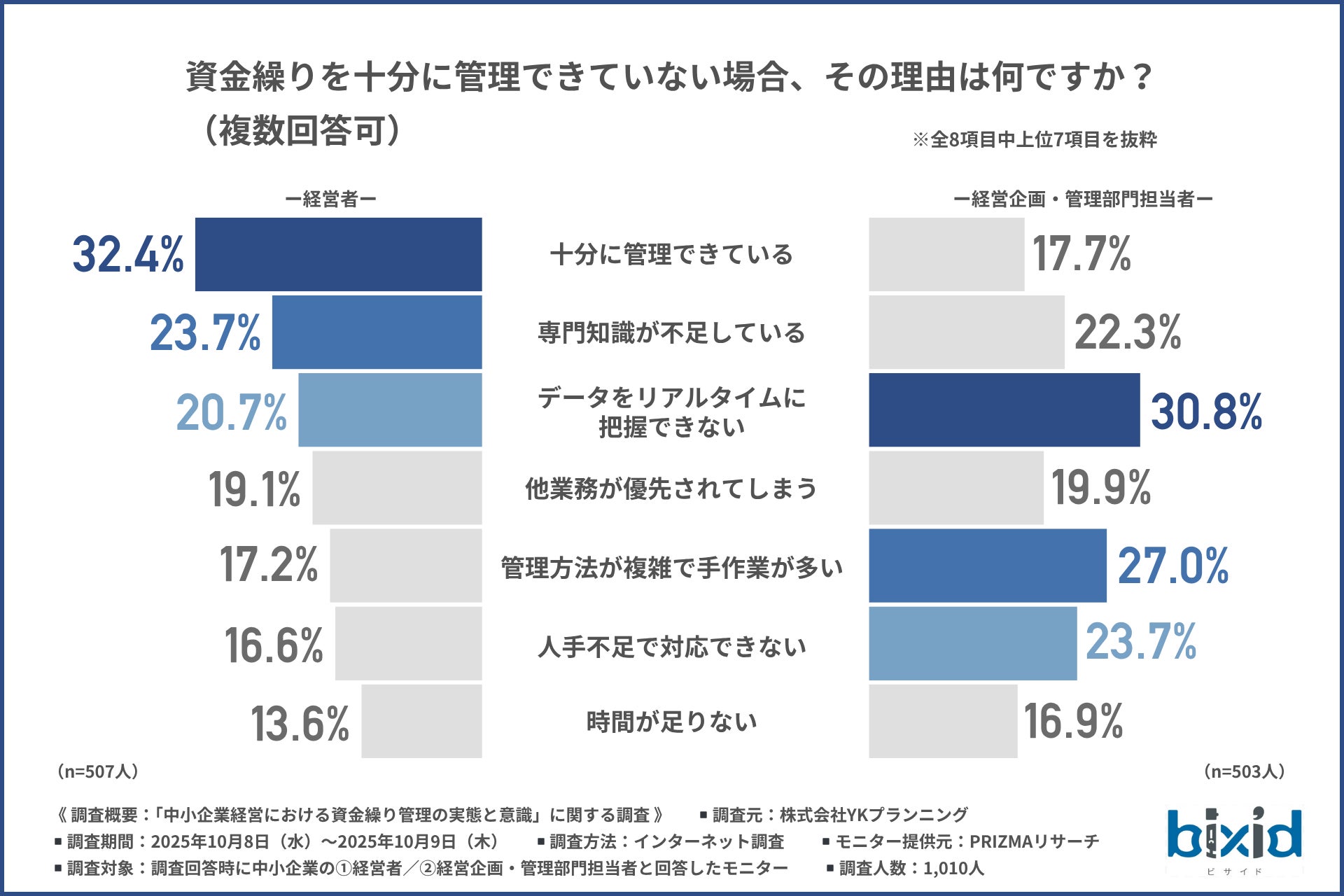

では、資金繰りを十分に管理できていない理由として、どのようなものが挙げられるのでしょうか。

「資金繰りを十分に管理できていない理由」について尋ねたところ、経営者と経営企画・管理部門担当者ごとに意識ギャップが見られました。

経営者は「一定の管理ができている」が最多となった一方で、現場サイドでは「十分に管理できていない」と実感している割合が多い傾向が示されました。

この意識ギャップが、資金繰り管理体制の改善を進める上での大きなボトルネックとなっている可能性があります。

また、両者共通して上位に挙げられた項目は「専門知識の不足」「データをリアルタイムに把握できない」で、人材不足やツール活用の遅れが共通課題であることが浮き彫りになりました。

属人化・非効率を脱却するために―資金繰り管理の現状と改善への道筋

では、実際にどのような方法で資金繰りを管理しているのでしょうか。

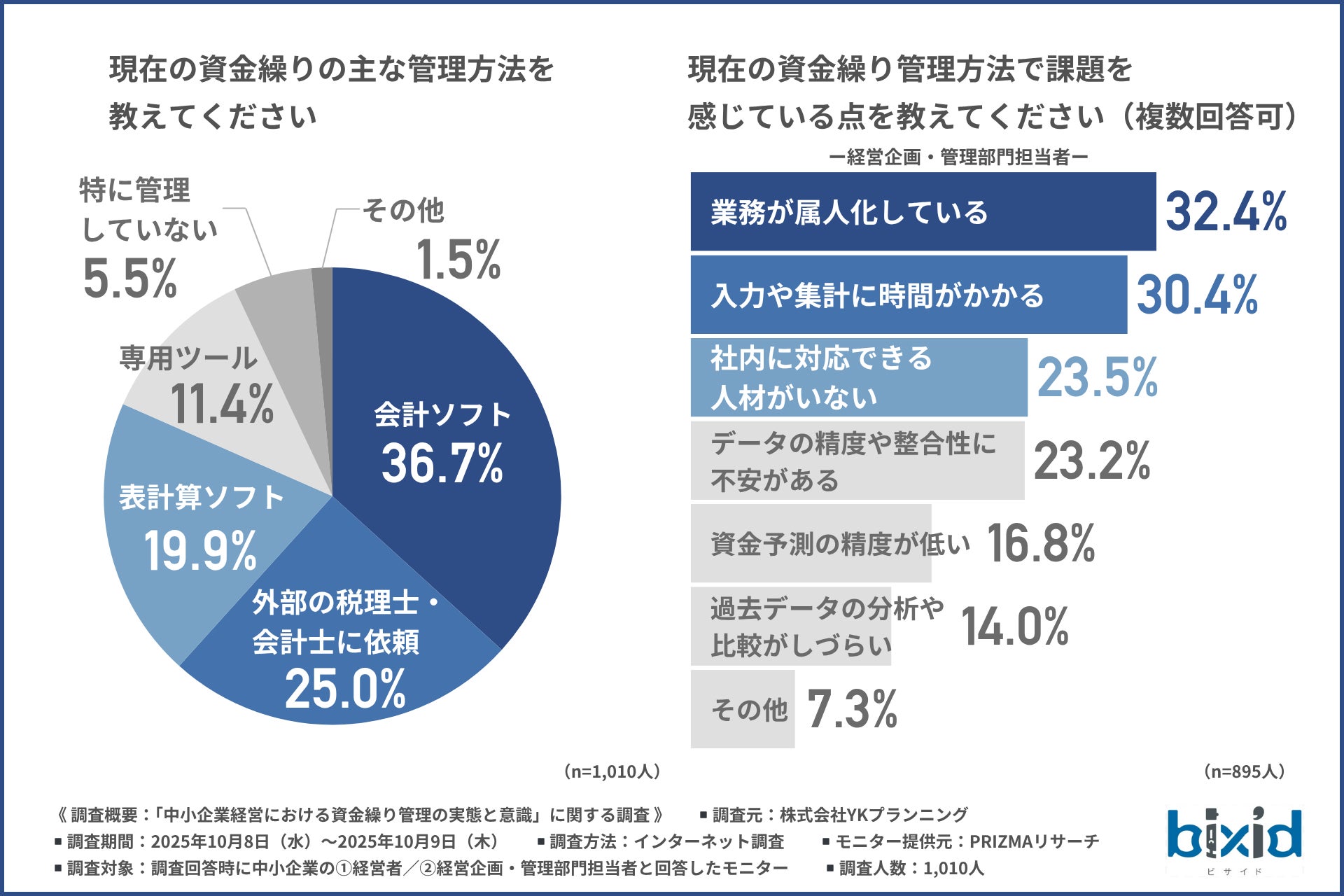

「現在の資金繰りの主な管理方法」について尋ねたところ、『会計ソフト(36.7%)』が最も多く、『外部の税理士・会計士に依頼(25.0%)』『表計算ソフト(19.9%)』と続きました。

「会計ソフト」が約4割と、デジタルツールを活用している企業が最も多いことが明らかになりました。

一方で、「外部の税理士・会計士に依頼」や「表計算ソフト」の回答にも一定数集まり、自社での管理体制が十分に整っていない企業や管理が属人化していて非効率的である企業もあるようです。

外部依存や手作業中心の管理が、迅速な経営判断を妨げる要因となっていると推測されます。

また、「専用ツール」は約1割にとどまり、その有用性が認識されていないことがうかがえます。

では、「専用ツール」を使用していない方は、資金繰り管理方法にどのような課題を感じているのでしょうか。

前の質問で『専用ツール』と回答した方以外に、「現在の資金繰り管理方法で課題を感じている点」について尋ねたところ、『業務が属人化している(32.4%)』が最も多く、『入力や集計に時間がかかる(30.4%)』『社内に対応できる人材がいない(23.5%)』と続きました。

「業務の属人化」が約3割と最も多く、担当者に依存した体制がリスクとなっている実態がうかがえます。

また、「入力や集計に時間がかかる」や「社内に対応できる人材がいない」も上位に挙がり、作業の非効率さや人材不足が資金繰り管理を複雑化させているといえるでしょう。

では、安定した資金繰り管理を実現するためにはどのような方法が有効なのでしょうか。

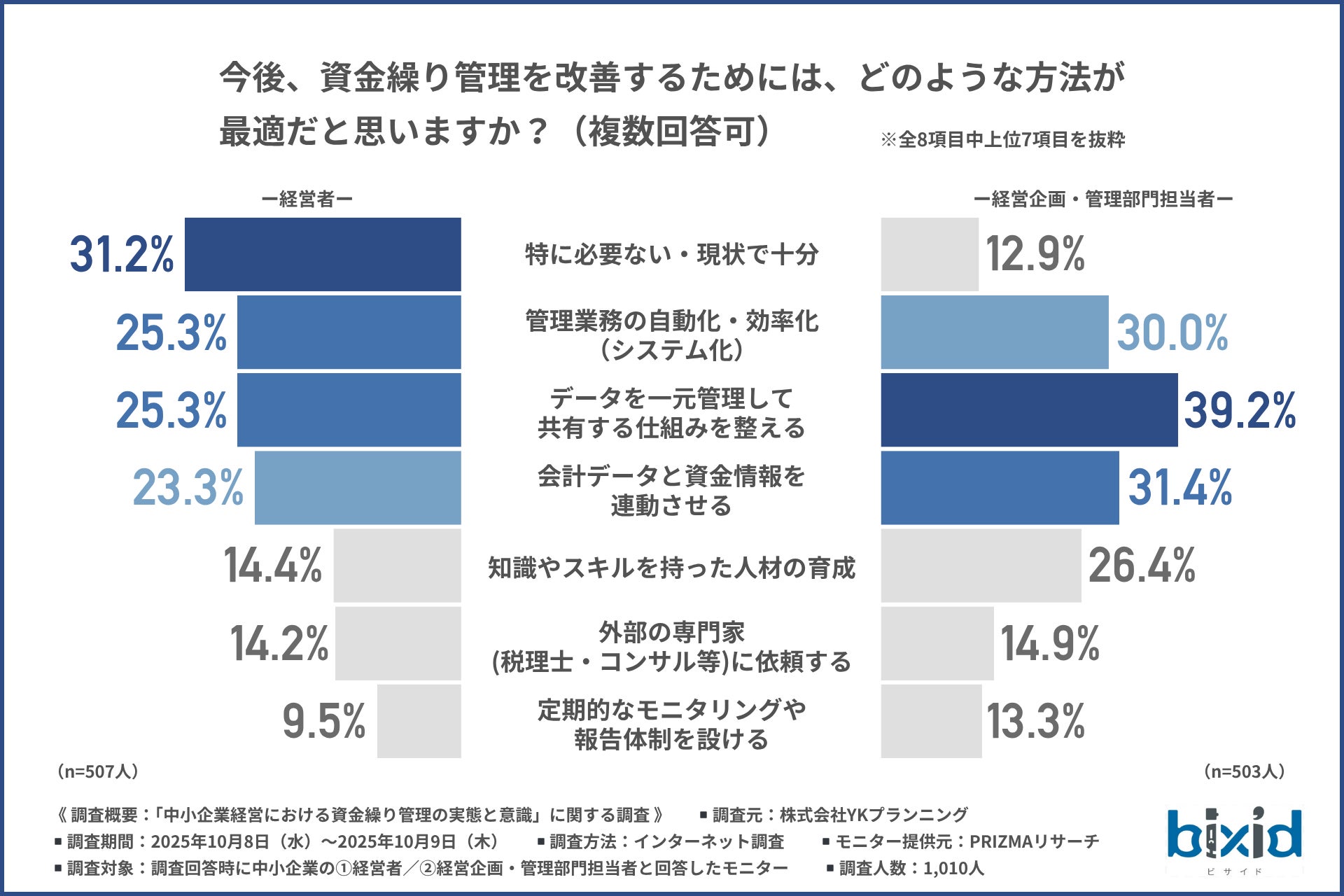

「資金繰り管理を改善するためには、どのような方法が最適だと思うか」と尋ねたところ、経営者と経営企画・管理部門担当者の間で意識の差が浮き彫りとなりました。

経営者は『特に必要ない・現状で十分(31.2%)』が最も多く、現状の管理方法に一定の満足感を示す一方、経営企画・管理部門担当者では『データを一元管理して共有する仕組みを整える(39.2%)』が最多となりました。

また、他の項目でも経営者より回答割合が高く、日々の実務を担う立場だからこそ、システム連携や自動化の必要性を実感していることがわかります。

さらに、「管理業務の自動化・効率化」や「会計データと資金情報の連動」は両者共通して上位に挙がり、 属人化や非効率な手作業を減らし、リアルタイムで資金状況を可視化する環境づくりが共通課題であることが明らかになりました。

今後は、会計データと資金情報を一元管理し、経営者と現場が同じデータを基に意思決定できる仕組みの導入が求められます。

その実現には、自動化とデータ連携を両立した資金管理ツールの活用が有効だといえるでしょう。

まとめ:資金繰りの“見える化”が中小企業経営を変える ― 重要なのは、経営層と現場をつなぐ透明性の高い管理体制 ―

今回の調査で、多くの中小企業が資金繰りの重要性を認識しながらも、将来を見据えた継続的な資金繰り予測や実効性のある運用は十分に行われておらず、管理精度や対応体制の面で課題があることが明らかになりました。

資金繰りの把握が不十分な企業では、「自己給与の支給延期」「追加融資の断念」「新規事業の中止」といった経営の根幹に関わる影響も見られ、正確なデータ管理の欠如が“攻めの経営”を妨げる要因となっています。

その主な原因としては、「データをリアルタイムに把握できない」「専門知識が不足している」など、ツール活用の遅れや人材不足の課題が挙げられました。

資金繰りの管理方法は、「会計ソフト」利用が約4割と最も多い一方で、「表計算ソフト」や「外部の税理士・会計士への依頼」に依存する企業も一定数おり、属人化や非効率な運用が課題となっています。

しかし、安定した資金繰りのために改善すべき点として、経営者は「現状で十分」の回答が最も多かったのに対し、経営企画・管理部門担当者は「データの一元管理」や「自動化・効率化」をより強く求めており、実務を担う立場ほどシステム整備の必要性を実感していることが浮き彫りとなりました。

この両者の意識ギャップが、資金繰り管理体制の改善を進める上での大きなボトルネックとなっている可能性があります。

そして、両者共通して上位に挙がった「管理業務の自動化・効率化」や「会計データと資金情報の連動」からは、中小企業に共通する課題である考えられ、手作業を減らし、リアルタイムで資金状況を“見える化”する仕組みづくりが急務といえます。

今後は、経営層と現場が同じデータを基に判断できる一元管理型の資金繰り管理体制を整えることが求められます。

その実現には、会計データを自動連携し、資金情報を統合的に可視化できるツールの導入が有効です。

データに基づく透明性の高い資金繰り管理こそが、経営判断のスピードと精度を高め、次の成長ステージへ進むための礎となるでしょう。

経営管理体制を構築するなら『経営支援クラウドbixid』

今回、「中小企業経営における資金繰り管理の実態と意識」に関する調査を実施した株式会社YKプランニングは、経営支援クラウド『bixid(ビサイド)』(https://bixid.net/)を提供しています。

■『bixid(ビサイド)』

月次決算やキャッシュフロー把握、資金繰り対策、予算管理などの多岐にわたる経営管理を一元化し、スピーディーな経営判断を可能にします。会計データを活用することで、過去の実績を基にした経営計画を効率的に作成でき、予算管理においてもデータのアップロードにより自動反映することが可能です。

ーbixidの特徴ー

・月次経営報告

30種類以上のレポートを自動作成できるだけでなく、重要ポイントが一目でわかるため、数字が苦手な経営者でもわかりやすいレポートとなっています。

・経営分析

コスト分析による収益改善だけでなく、定量・定性の両面から経営課題やリスクを明確にすることで、安全経営を実現するための経営判断にお役立ていただけます。

売上・利益・納税・キャッシュの4つの視点でシミュレーションが可能です。

・経営管理

自動アシスト機能により、最短30分で経営計画の作成が可能です。

また、資金繰り表はもちろん、会計データを活用した資金繰り予測を作成し、将来のキャッシュ残をシミュレーションすることもできます。

・コミュニケーション

アカウントを招待することで経営数値やレポートを共有することが可能です。

共有範囲や権限はアカウントごとに設定できるため、経営層や部門長、社員、会計事務所、金融機関など、社内外へのスムーズな情報共有にご活用いただけます。

・会計データチェック

会計データが適切に登録されているかを自動チェックし、漏れなくエラー・確認事項を検知し提示します。専門的な項目については会計事務所とチェックを分担することも可能です。

ー料金プランー

■まずはお試しでbixidを利用したい方

・フリー:1社0円/月

■月次状況の把握と将来予測をしたい方

・スタンダード:1社6,000円/月(税抜)

■経営計画と予算管理をしたい方【おすすめ】

・プランニング:1社15,000円/月(税抜)

■経営計画と部門管理をしたい方

・プロフェッショナル:1社30,000円/月(税抜)

■株式会社YKプランニング:https://www.yk-planning.com/

■経営支援クラウド『bixid(ビサイド)』:https://bixid.net/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像