iUtopia2025:ステーブルコイン「JPYC」で回せる世界初※のガチャを実装

〜小額・即時の価値移転を、物理的な楽しさと直結させる新しいプロトタイプを提示〜

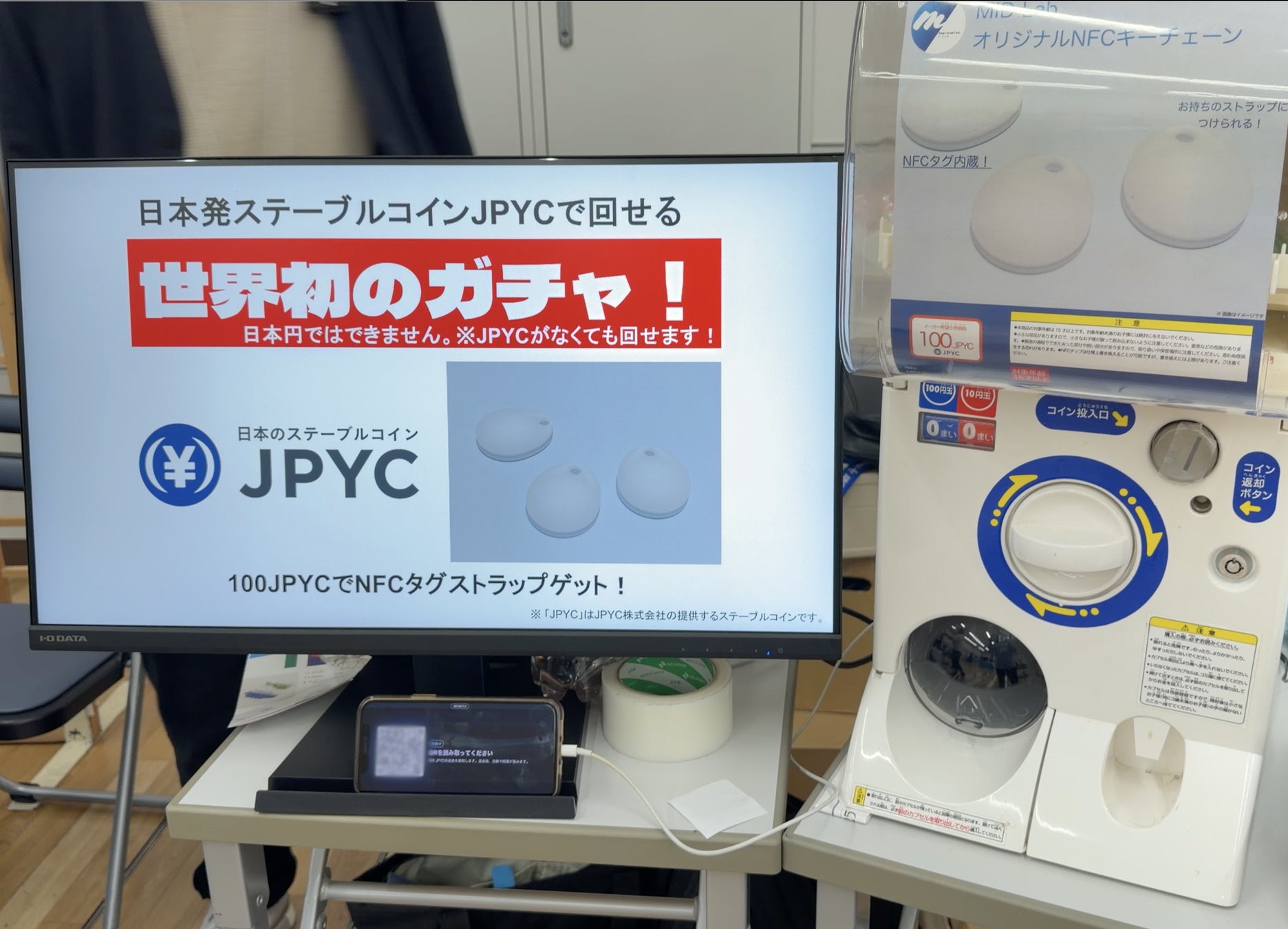

iU(情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長:中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp)の研究プロジェクト MID Lab.(松村太郎研究室)と、iU発企業である合同会社Imagination Studio(東京都墨田区、代表社員:村田圭梧) は、2025年11月2日、3日に東京・竹芝で開催された研究発表イベント「iUtopia2025~わ~」において、ステーブルコイン「JPYC」の決済に対応した世界初(2025年11月現在、本学調べ)のガチャ体験を実装し、公開いたしました。

本取り組みは、両者が共同研究・開発を進める「iTouch Platform 25」によって、モバイルウォレットと学生証・社員証の利活用を軸に、来場登録、参加スタンプ、決済、そして物理リワードの提供までを、一つの体験として滑らかにつなぐものです。

なお、JPYCを発行するJPYC株式会社は、iUの連携企業です。

学生証とキャンパス情報環境を実装する「iTouch Platform」

今回の実装では、来場者はJPYC決済用のQRコードを暗号資産ウォレットから読み取り、会場設置のガチャガチャ機のロックが自動で外れ、1回プレイできるようになります。スマートレジ表示ディスプレイには「ガチャが回せます」と案内が表示され、来場者は決済からリワード獲得までを途切れなく体験できます。

2025年10月27日に発行が開始された日本初のステーブルコイン「JPYC」に対応したことで、今後キャンパス内外での小額・即時の価値移転を、物理的な楽しさと直結させる新しいプロトタイプを提示いたしました。

この取り組みは、iTouch Platform が掲げる「ウォレット=ID+記録+決済」の思想を一段と前進させるものです。

両者はこれまで、ブロックチェーンを活用した学習履歴の蓄積や、学生証を用いたスマート出席の運用を積み上げてまいりました。2025年のアップデートでは、iU1年生の公式出欠ツールとして採用され、約200名規模の安定的な出席記録を実現しています。加えて、ウォレットアプリにQRコード型スタンプカードを発行し、受付や企画参加のたびに三井住友カード株式会社の決済端末「stera terminal」で読み取るだけでスタンプがたまる仕組みを提供いたしました。所定数のスタンプ達成を「stera terminal」が自動的に判定し、今回のJPYC決済対応ガチャの解錠へと連動させることで、記録・可視化・インセンティブを一体化した体験を設計しております。

実装によって課題と可能性が広がる

開発を担当したImagination Studio代表社員の村田圭梧は、今回の取り組みについて次のように述べています。

「今回のガチャ連携では、ハードウェア側の新規要素が多く、決済端末とガチャ機を確実に同期させる制御設計が鍵となりました。プロトタイプから会場での実装に至るまで、実際に手を動かしながら要件を固めていけたことは大きな収穫で、ハードウェアの実装自体も非常に楽しい工程でした。

一方で、ブロックチェーンに関する知識はほぼゼロからのスタートだったため、短期間で基礎理解とトランザクション設計を学び直す必要がありました。決済完了までの確認回数や待機時間は、開発環境と本番環境で体感が大きく異なり、体験の滑らかさを損なわない調整には苦労しました。カード決済はテスト環境が整っていますが、ウォレットは個人所有が前提となるため、まず開発用ウォレットの準備から対応する必要がありました。テストネット用ETHについても、少量のリアルETHを持っていないと発行が進まない場面があり、事前準備の重要性を痛感しています。

そのような難しさはありつつも、プロジェクト初期の段階で実装に踏み込めたことで、運用を見据えた知見を一気に蓄積することができ、非常に貴重な経験となりました。」

プロジェクトを主宰する iU MID Lab. の教授・松村太郎は、次のように述べています。

「iTouch Platform は、大学の学生・教職員・プロジェクト活動を丁寧に記録し、その情報を安全に持ち運び、価値として利活用することを目指してきました。ブロックチェーンを基盤に、信頼性とポータビリティの高い情報環境を教育機関が持つこと、そしてブロックチェーン上で“育つデータ”が人的・学術的価値を記述していくことが、iUの価値の可視化と最大化につながると考えております。JPYCとの連結により、学生証とスマートフォン、すなわちウォレットだけで、出欠・参加・決済・リワードまでが完結する未来像が具体化しました。授業はもちろん、学内外のプロジェクト参加も学びとして記述され、やがてキャリアにつながっていく環境づくりを、今後も加速してまいります。」

両者は今後、iUでの運用拡大や、NFT卒業証書の独自発行、さらにJPYC実装範囲の拡大による学内決済環境の整備を進めてまいります。たとえば、食堂でのJPYC決済を通じて、単なる食券の代替にとどまらず、食事の栄養価といった付加価値データをウォレットに紐づけることで、学内生活を横断する価値循環の基盤を育てていきます。引き続き、日本初・世界初の実装に挑戦し、教育×ウォレット×決済の交差点で新しい標準を提案いたします。

すべての画像