電通総研、「電通総研コンパス vol.14 居場所に関する意識調査」結果を発表

- 「居場所」の捉え方、「居場所」と社会参画意識との関連性 -

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩本 浩久、以下「電通総研」)は、2025年3月24日(月)、「電通総研コンパス vol.14 居場所に関する意識調査」(https://www.dentsusoken.com/sites/dentsusoken_default/files/2025-03/ibasho_survey_2025.pdf)の結果と主なファインディングスを発表します。

本調査のレポートは、こちら(https://www.dentsusoken.com/sites/dentsusoken_default/files/2025-03/ibasho_survey_2025.pdf)からご覧いただけます。

電通総研のシンクタンク組織である、ヒューマノロジー創発本部 Quality of Society センター(以下「QoS センター」)は、クオリティ・オブ・ソサエティをテーマに、「人びとの意識の変化がどのような社会を形づくっていくのか」を捉えるため、「電通総研コンパス」と称した定量調査を実施しています。第14回となる本調査は、「居場所」を取り上げました。

■ 調査の背景

近年、「居場所づくり」に関する取り組みが、行政、民間、地域コミュニティなどによって進められています。特に、2023年12月22日には「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定され、こども家庭庁の主導のもと、子どもや若者のための多様な居場所の整備を推進する方針が示されました。こうした動きが今後さらに広がり、具体的な取り組みが加速していくことが期待されます。

一方で、私たちが普段の生活で使用する「居場所」という言葉にはさまざまな意味が含まれており、その対象や機能があいまいに捉えられることも少なくありません。「居場所」が社会において果たす役割と、人びとの生活意識や社会との関わり方について探るために本調査を実施しました。

|

【「電通総研コンパス vol.14 居場所に関する意識調査」 - 主なファインディングス】 ◇1.96.9%が居場所を必要と感じ、88.7%が自分の居場所と思えるところがあると回答 ◇2.居場所があると感じる集団や組織の上位は「家庭・家族」「友人グループ」「職場・オフィス」 10代の約半数(46.0%)は「SNSを含むネット上のコミュニティ」も居場所と感じる ◇3.地域社会において居場所と感じる上位は「カフェ・喫茶店」、「オフィス・職場・仕事場」、「図書館」 また、約3人に1人(32.5%)が、居住している地域社会に「居場所と感じる場所はない」と回答 ◇4.居場所がある層ほど社会参画への意識が高い傾向、居場所がない層との差が明確に ◇5.他者や社会とのつながりについての価値観から6つのクラスターに分類 それぞれの居場所観の違いから、居場所への期待や役割が多様化している実情が見られた |

◆1.居場所の必要性と、自分の居場所と思えるところの有無

居場所の必要性について尋ねたところ、必要と答えた合計(「必要」+「やや必要」)は全体で96.9%を占めました。

また、自分の居場所だと思えるところがあるかについては、あると答えた合計(居場所が「ある」+「ややある」)が全体で88.7%となりました。多くの人びとが居場所の必要性を感じており、自分の居場所がある人が多数を占める一方で、自分の居場所だと思えるところはないと感じている人(居場所が「ない」+「あまりない」)が1割いることがわかりました。

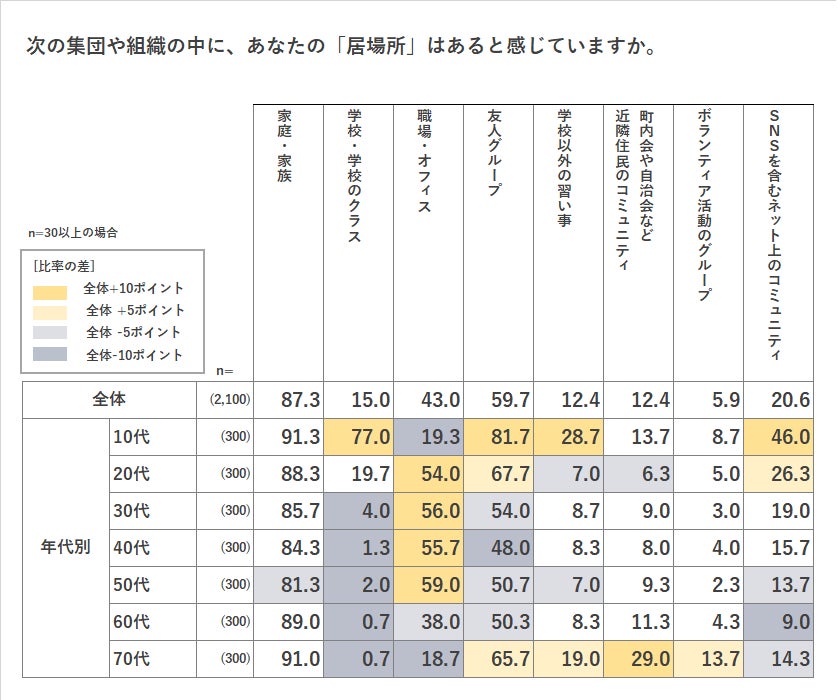

◆2.集団や組織の中の居場所

身近な集団や組織の中に居場所があると感じるかについて尋ねたところ、上位3つは「家庭・家族(87.3%)」、「友人グループ(59.7%)」、「職場・オフィス(43.0%)」となりました。

また、「SNSを含むネット上のコミュニティ」を居場所と感じる人の割合を年代別に見ると、10代では約半数の46.0%、20代では26.3%と、30代以降の世代と比較して高く、若い世代ほど「ネット上のコミュニティ」を居場所と捉えている傾向が見られます。

◆3.地域社会の中の居場所

居住している地域社会の中に居場所と感じる場所があるかについて尋ねました。さまざまな選択肢を提示した結果、多く挙げられたのは「カフェ・喫茶店(18.6%)」、「オフィス・職場・仕事場(14.8%)」、「図書館(13.1%)」となりました。

一方で約3人に1人(32.5%)は居住している街や地域社会に「居場所と感じる場所はない」と回答しています。

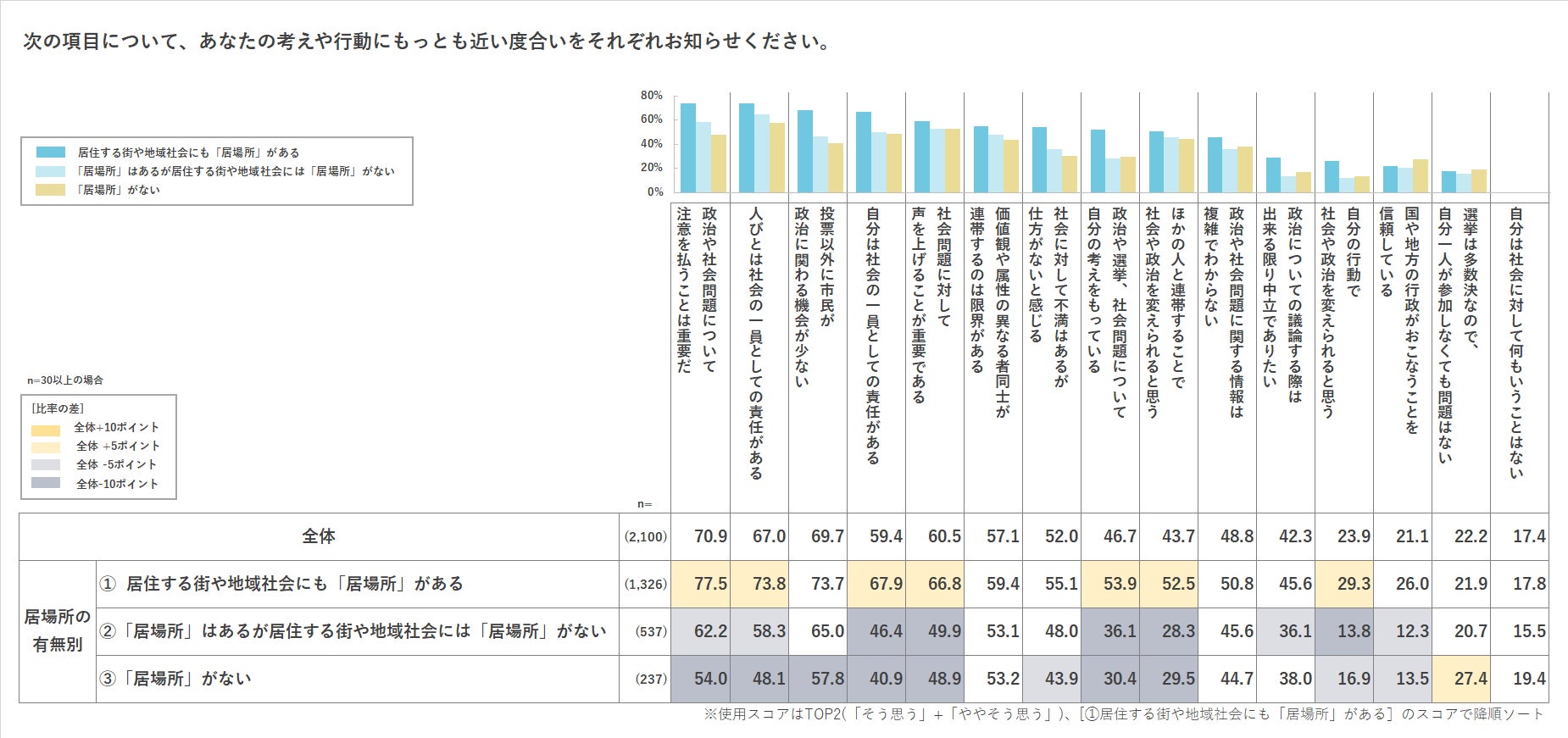

◆4.居場所の有無と、社会参画の意識との関連性

居場所の有無は社会参画に対する意識と関連性が見られるかについて分析しました。

①「居住する街や地域社会にも居場所がある」層、②「居場所はあるが居住する街や地域社会には居場所がない」層、③「居場所がない」層の3つの層で比較したところ、居場所がある層ほど社会参画に対する意識が高い傾向があることがうかがえました。

①と③の層の比較では、計10の項目で10ポイント以上の差が見られました。①の層で「そう思う」と回答した割合の高かった上位3つは「政治や社会問題について注意を払うことは重要だ(77.5%)」、「人びとは社会の一員としての責任がある(73.8%)」、「投票以外に市民が政治に関わる機会が少ない(73.7%)」となりました。「自分は社会に対して何もいうことはない」について「そう思う」と回答した割合は、①②③の層ともに2割弱であまり差が見られませんでした。

◆5.他者や社会とのつながりから抽出したクラスターと、それぞれの居場所

生活意識、交友関係、社会参画に関する意識を基に、調査対象者を6つのクラスターに分類しました。それぞれの居場所観の違いから、居場所に求める役割や期待がさまざまであることが明らかになりました。

|

■「電通総研コンパスvol.14 居場所に関する意識調査」概要 ・調査時期 : 2024年10月25日~10月28日 ・調査方法 : インターネット調査 ・サンプル数 : 2,100人 ・対象者 : 15~79歳の男女 ※学生を含む ・対象地域 : 下記、都市規模ごとに700名(性年代別で各50名回収) 【アーバン】 東京23区 【サバーバン】 東京(23区以外)、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の県庁所在地 【ルーラル】 上記以外 ・調査データURL:以下より、本調査のレポートをご覧いただけます。 https://www.dentsusoken.com/sites/dentsusoken_default/files/2025-03/ibasho_survey_2025.pdf |

<ご参考資料>

・電通総研 QoSセンター

https://www.dentsusoken.com/thinktank

2024年6月26日

電通総研、「電通総研コンパスvol.13 これからの防災を考えるための意識調査」結果を発表

https://www.dentsusoken.com/news/release/2024/0626.html

■電通総研について https://www.dentsusoken.com

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future~人とテクノロジーで、その先をつくる。~」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation(クロスイノベーション)」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

* 電通国際情報サービス(ISID)は、電通総研へ社名を変更しました。

* 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像