電通総研と日本ファクトチェックセンター、「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ調査」結果を発表

- 求められる、情報の信頼性を確認できるしくみや情報リテラシー教育 -

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩本 浩久、以下「電通総研」)と日本ファクトチェックセンター(編集長:古田 大輔、以下「JFC」)は、2025年4月2日(水)、「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ※1調査」の主なファインディングスを発表します。

電通総研のシンクタンク組織である、ヒューマノロジー創発本部 Quality of Society センター(以下「QoS センター」)は、クオリティ・オブ・ソサエティをテーマに、「人びとの意識の変化がどのような社会を形づくっていくのか」を捉えるため、「電通総研コンパス」と称した定量調査を実施しています。第15回となる本調査は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口 真一准教授監修の下、「情報インテグリティ」を取り上げました。

本調査の簡易レポートは、こちらからご覧いただけます。詳細レポートは、2025年5月以降公開予定です。

■ 調査の背景と目的

「情報インテグリティ」は、情報の正確性、一貫性、信頼性を指します。人びとの日々の暮らしから国の安全保障にも関わるテーマであり、国際的にも情報インテグリティを確保するための取り組みが進められています。日本国内でも近年、ネット上の偽情報や誤情報、差別表現や誹謗中傷による社会への影響が深刻化しています。こうした状況を受け、本調査では、人びとの意識から現状と課題を把握し、情報インテグリティの向上に資するヒントを探ります。

【 「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ調査」 - 主なファインディングス 】

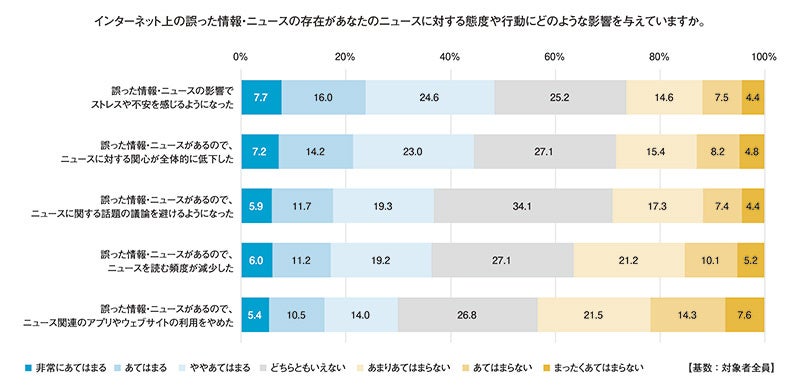

1.誤った情報やニュースの存在により、「ストレスや不安を感じる」人が約半数(48.3%)

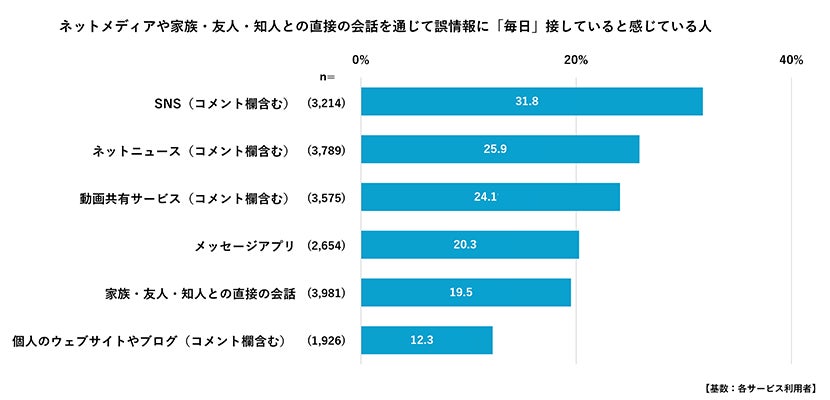

2.誤った情報やニュースを「毎日」見聞きすると感じている人は、SNSで31.8%、ネットニュースで25.9%、動画共有サービスで24.1%

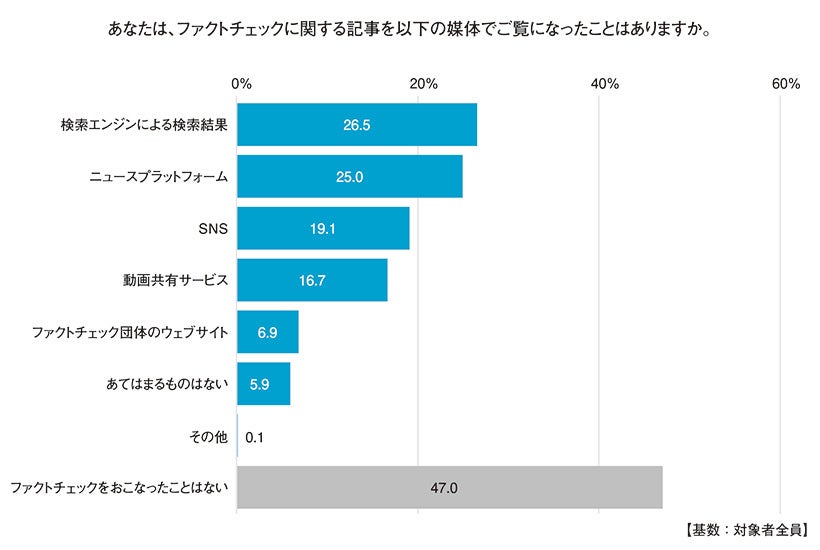

一方で、47.0%が「ファクトチェックをおこなったことがない」と回答

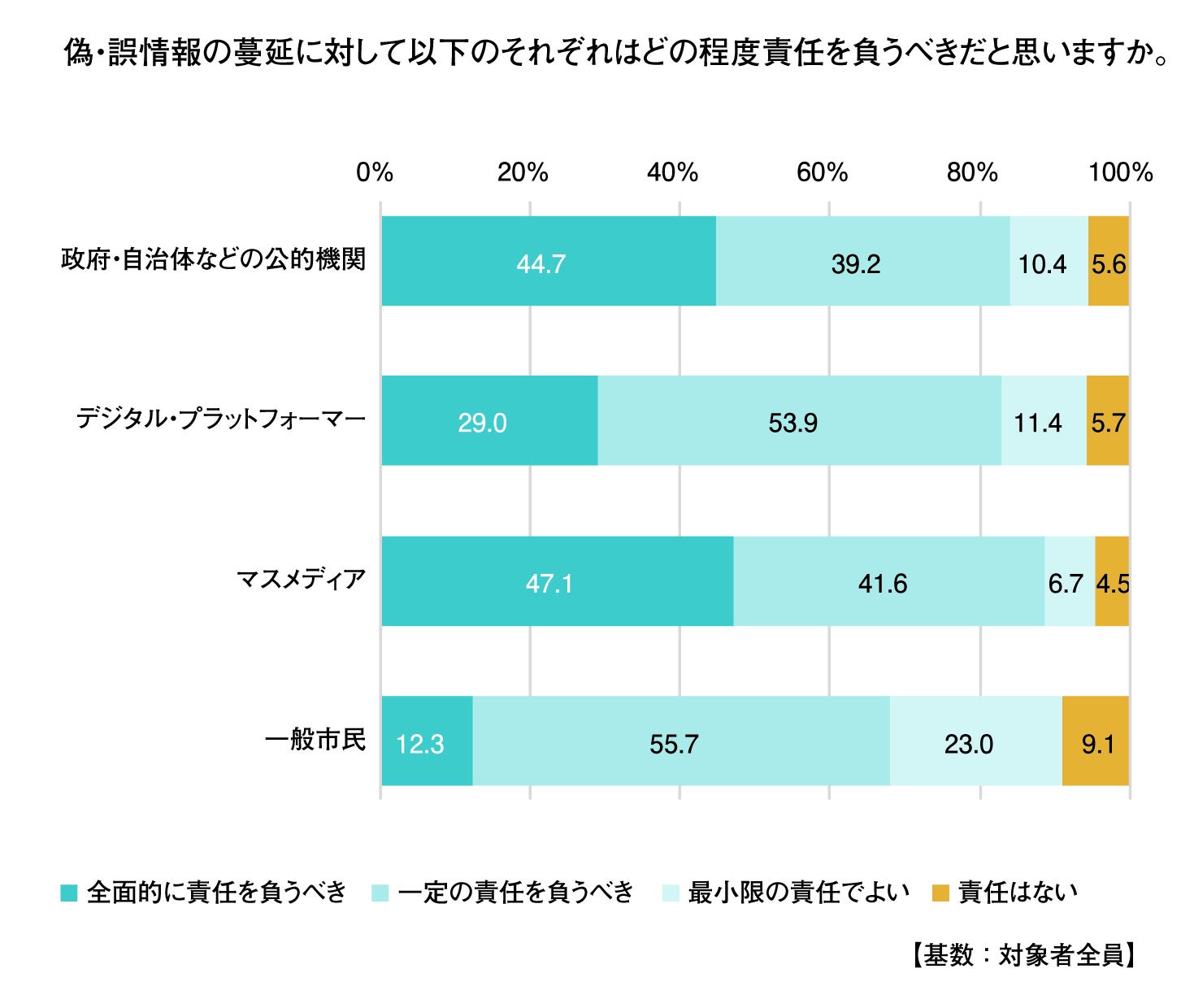

3.偽・誤情報の蔓延に対して全面的に責任を負うべき主体は、「マスメディア(47.1%)」、「政府・自治体などの公的機関(44.7%)」

4.インターネット上で「信頼性を確認できるしくみがあるとよい」と思う人は65.1%

5.73.2%が「オンライン上の差別表現や誹謗中傷を見かけ」ており、73.1%が「対応を強化すべき」

1. 誤情報がもたらす影響

インターネット上の誤った情報・ニュースの存在が、回答者の意識や行動にどのような影響を与えているかについて聞いたところ、約半数の人が「ストレスや不安を感じるようになった(48.3%)」と回答。また、「ニュースに対する関心が全体的に低下した(44.4%)」のほか、「ニュースに関する話題の議論を避けるようになった(36.8%)」、「ニュースを読む頻度が減少した(36.3%)」といった行動への影響も明らかになった。

(それぞれの数値は「非常にあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」の計)

2. 誤情報との接触頻度とファクトチェックの現状

さまざまなメディアを挙げて、誤った情報・ニュースを見聞きする頻度をメディアごとに回答してもらった結果、誤った情報・ニュースを「毎日」という頻度で見聞きすると感じている人は、SNSで31.8%、ネットニュースで25.9%、動画共有サービスで24.1%であった。家族・友人・知人との直接の会話においても19.5%が「毎日」誤った情報・ニュースを見聞きすると回答している。

一方で、半数近い47.0%が「ファクトチェックをおこなったことはない」と回答している。

3. 偽・誤情報の蔓延に対する責任の程度と対策すべき主体

偽・誤情報の蔓延に対して「全面的に責任を負うべき」主体として「マスメディア(47.1%)」、「政府・自治体などの公的機関(44.7%)」が挙げられた。また、「全面的に責任を負うべき」と「一定の責任を負うべき」の計では、「マスメディア(88.7%)」、「政府・自治体などの公的機関(83.9%)」だけでなく、「一般市民(68.0%)」に至るまで、幅広い主体に責任が求められている。

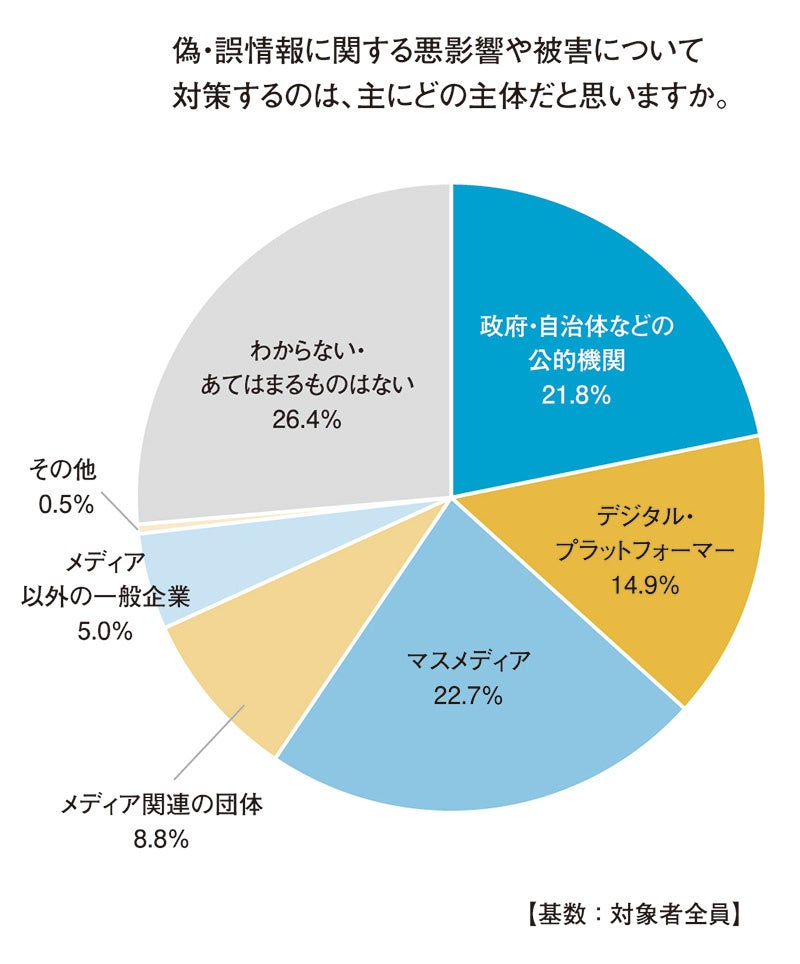

偽・誤情報に関する悪影響や被害への対策を求められる主体としては、「マスメディア(22.7%)」、「政府・自治体などの公的機関(21.8%)」、「デジタル・プラットフォーマー(14.9%)」が挙げられた。

4. 情報の信頼性を担保するしくみへの期待

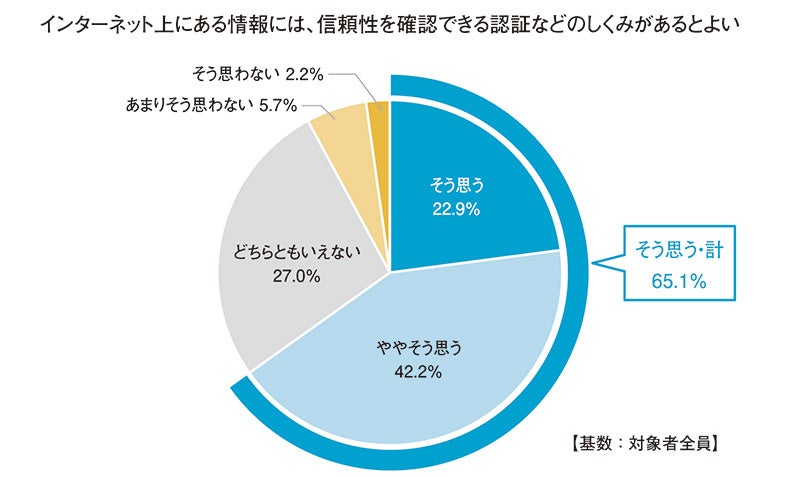

「インターネット上にある情報には、信頼性を確認できる認証などのしくみがあるとよい(「そう思う」「ややそう思う」の計)」との回答は65.1%と過半数を占め、ネット空間における情報の信頼性を担保するしくみへの期待がうかがわれた。

5. 誹謗中傷の広がりとその対策

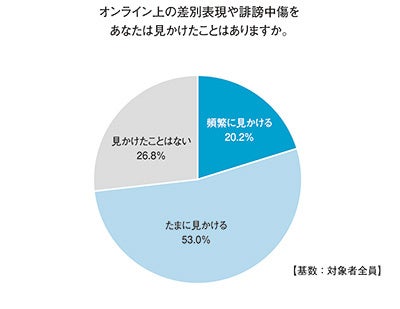

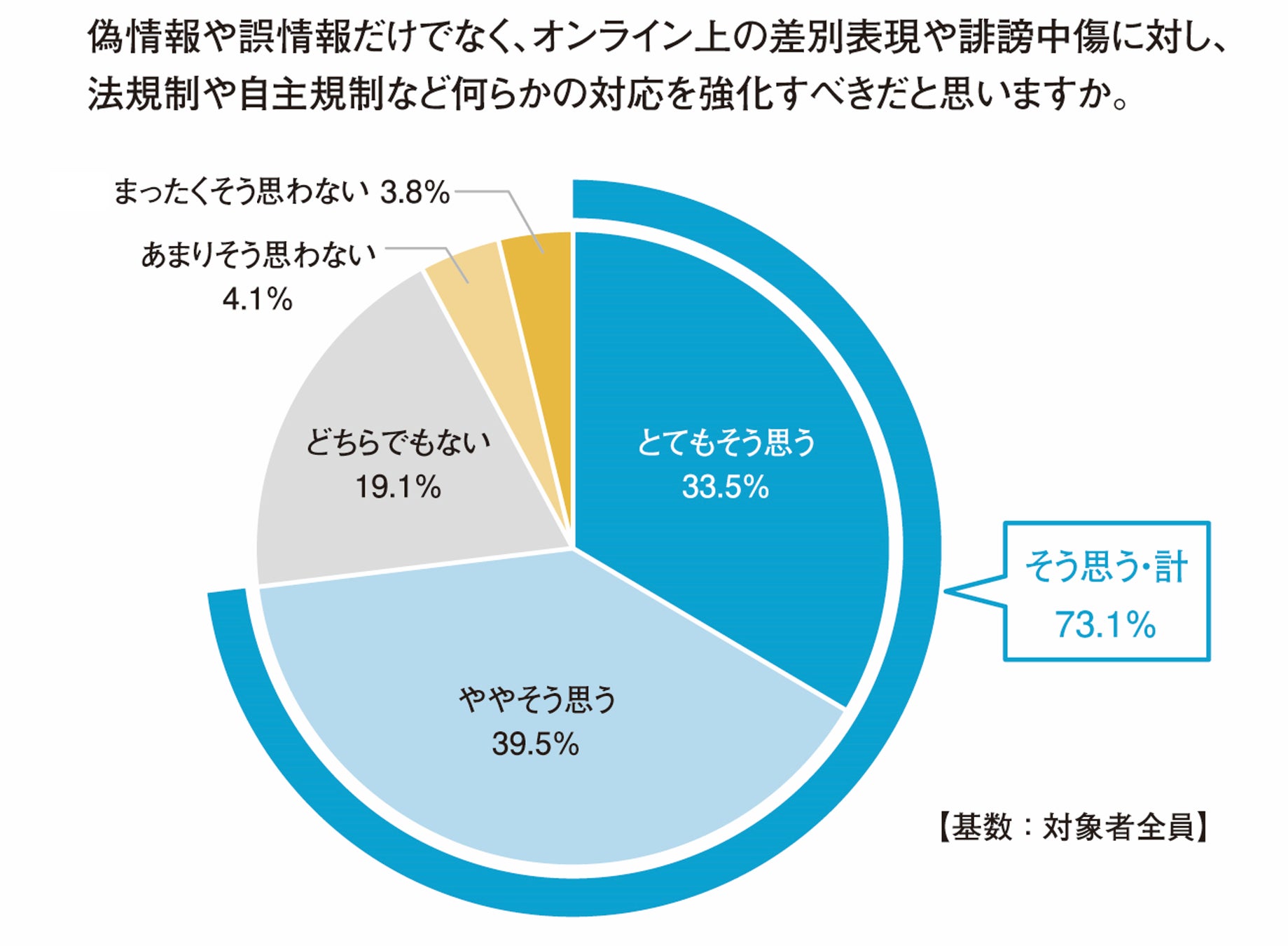

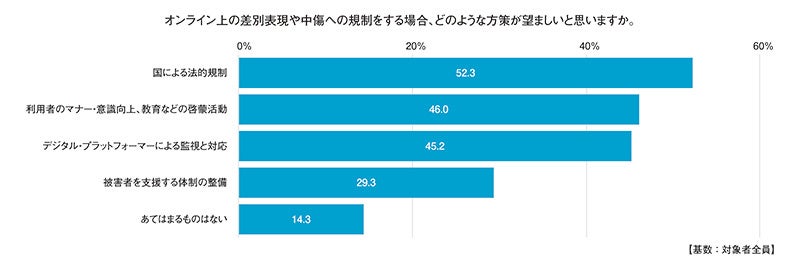

「オンライン上の差別表現や誹謗中傷を見かける」人の割合を見ると、「頻繁に見かける」「たまに見かける」の合計は73.2%で、多くの人が目にしている現状が明らかになった。そうした現状の下、何らかの対応を強化すべきかどうかについては、「とてもそう思う」「ややそう思う」の合計で73.1%と、対応の強化を求める人が多い。

また、規制をする場合の望ましい方策としては、「国による法的規制(52.3%)」や「利用者のマナー・意識向上、教育などの啓蒙活動(46.0%)」、「デジタル・プラットフォーマーによる監視と対応(45.2%)」が求められている。

◇まとめ:情報インテグリティ向上に向けて

本調査を通じ、インターネットやSNSの普及により、偽・誤情報が健全な情報空間の構築や社会的な信頼の維持に悪影響を及ぼしている現状が明らかとなりました。過半数が情報の「信頼性を確認できるしくみ」の導入を期待しており、信頼できる情報に基づき、人びとが適切に判断できる環境を整えることが急務であると考えられます。

また、偽・誤情報だけではなく、差別表現や誹謗中傷も、情報インテグリティを阻害する要因の一つです。SNS上で多くの人が差別表現や誹謗中傷を目にしており、法的規制や情報リテラシー教育などが期待されています。情報インテグリティを維持・向上するためには、国やデジタル・プラットフォーマー、利用者が一体となって取り組み、健全な情報摂取を可能とするネット空間を醸成していくことが、今まさに求められているのです。

◇調査監修・山口准教授によるコメント

本調査は、偽・誤情報が社会に与える影響の大きさを明らかにしています。約半数が偽・誤情報によって心理的負担を感じ、ニュースへの関心の低下や議論の回避といった行動変容が生じている点は、情報環境における深刻な課題といえます。また、SNS上で頻繁に偽・誤情報に接触する一方、約半数がファクトチェックをおこなっていない現状は、メディア情報リテラシー教育の強化の必要性を示唆しています。偽・誤情報の問題に対応するためには、政府、プラットフォーム事業者、マスメディアだけでなく、一般市民も含めた社会全体での包括的な対策が必要です。信頼性を確認できるシステムの構築や、情報の受け手側の意識向上を図る取り組みが求められます。本調査が、情報インテグリティの向上と豊かな情報社会の実現に寄与することを期待しています。

※1 情報の正確性、一貫性、信頼性を指す。(国連“Information Integrity on Digital Platforms” p.5、2023年より)

■ 「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ調査」概要

・予備調査で15個の偽・誤情報を提示し、すべて「わからない・覚えていない」と回答した人を対象者から除き、いずれか「見聞きしたことがある」と回答した人を優先して、2025年1月総務省人口推計概算より性年代別人口構成比に合わせて割り当て、本調査を実施。

|

予備調査(SCR) |

本調査 |

||

|

調査時期 |

2025年2月18日~2月26日 |

調査時期 |

2025年2月21日~2月26日 |

|

サンプル数 |

20,000 |

サンプル数 |

5,000 |

|

対象者 |

全国15~69歳の男女 |

対象者 |

全国15~69歳の男女 |

・調査主体:電通総研・日本ファクトチェックセンター

・監修:山口 真一准教授(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター)

・調査会社:電通マクロミルインサイト

・調査方法:インターネット調査

・調査データURL:以下より、本調査の簡易レポートをご覧いただけます。

※グラフ内の各割合は全体に占める回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しています。また、各割合を合算した回答者割合も、全体に占める合算部分の回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しているため、各割合の単純合算数値と必ずしも一致しない場合があります。

※本調査(5,000サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±1.4%となります。

<ご参考資料>

2025年3月24日

電通総研、「電通総研コンパスvol.14 居場所に関する意識調査」結果を発表

2024年6月26日

電通総研、「電通総研コンパスvol.13 これからの防災を考えるための意識調査」結果を発表

■日本ファクトチェックセンター(JFC)について https://www.factcheckcenter.jp/

日本ファクトチェックセンター(JFC)は、一般社団法人セーファーインターネット協会によって2022年10月に設立された、インターネット上の偽情報や誤情報の拡散を防ぐための機関であり、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証を受けています。国内外のファクトチェッカーやメディア、専門家と連携し、政治、経済、社会問題など幅広い分野での事実確認(ファクトチェック)をおこなうことで、正確で信頼性の高い情報を提供し、情報の透明性と健全な情報環境の構築を目指しています。また、一般市民やメディア関係者に向けたメディア情報リテラシー教育や啓発活動も積極的に展開し、情報社会における信頼性の向上に貢献しています。

■電通総研について https://www.dentsusoken.com

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future~人とテクノロジーで、その先をつくる。~」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation(クロスイノベーション)」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

*電通国際情報サービス(ISID)は、電通総研へ社名を変更しました。

*本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像