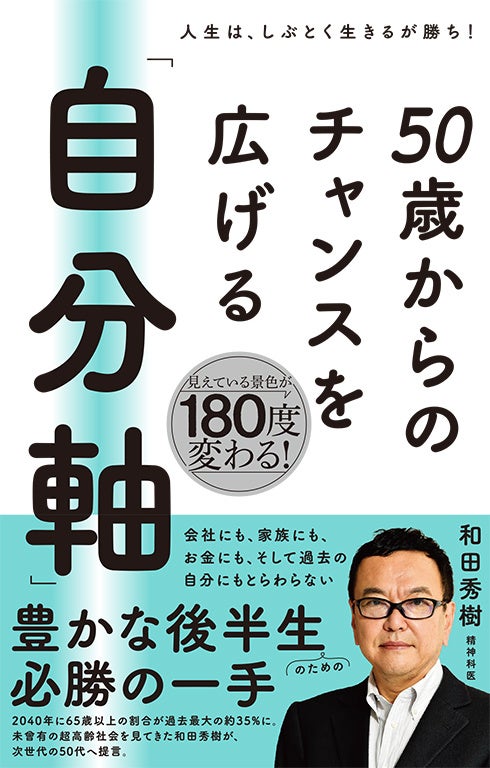

人生はしぶとく生きるが勝ち! それは未曾有の高齢化社会を見てきた精神科医 和田秀樹が辿りついた一つの答え。長くなった後半生を幸せに生きるヒントが満載『50歳からのチャンスを広げる「自分軸」』本日発売!

自分のこれからの人生をどう生きるか。どんな喜びを感じ、何を大切にするか。折り返し地点に立った50代が、そうした根本的な問いに向き合った時、人生の見え方が180度変わります!

▼ご購入はこちらから

【Amazon】

https://amzn.asia/d/9W6xtwH

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18092563/

-

人生100年時代となり、気がつけば「定年なき時代」に

高齢者の就業率が過去最高となっています。今後はさらに定年の引き上げや撤廃も検討されています。60歳、70歳を過ぎてもまだまだ貴重な働き手として社会が必要としており、健康であるならば、働き方を変えながらも何歳になっても働き続ける。これが当たり前の世の中が到来しています。

無理して仕事を変える必要はありませんが、同時に今の会社で働くことに縛られる必要もありません。

人生はそれだけ長くなったのですから、今までとまったく違う仕事に挑戦する手もあります。いきなり未経験の分野に飛び込むのは勇気のいることですが、そこには大きな学びと成長のチャンスが待っています。そのためにはどのような50代を過ごすかが重要になるでしょう。

50年以上、時代の荒波にもまれながら生きてきたからこそ、できる仕事というのがいまの世に中にはたくさんあります。いつかは肩書を外さないといけないという覚悟を持って長い人生で何ができるかを考える。その準備が50代こそ必要なのです。

-

老後に2000万円なければ生きていけない?

歳を取るほど、人間は意外とお金を使わない、いえ、使えないのです。

まして、認知症が進んだり寝たきりになったりしたら、旅行に行ったり高級レストランで食事をしたりする機会は、まずありません。年金が支払われれば、十分にそれで生活できます。病気になって入院することになっても国の保険制度を使えば支出はさほどかかりません。

要介護状態や認知症になって特別養護老人ホームに入るのも、個室に入るのも介護保険があるので、通常、年金の範囲で賄えます。

そうなってはじめて、「一生懸命に節約して頑張って貯金なんかしなくてよかったな、損したな」という気分になります。使おうと思っても使えないのです。つまり、老後の蓄えなどみなさんが心配するほど必要ないのです。

人生の最終段階にある人からよく聞くのは、「死ぬまでに、楽しい思い出をもっと残しておきたかった」という声です。「お金をもっと残せばよかった」という声はまずありません。後悔しないためにも、ためらわずにお金を使う勇気を持ちたいものです。

-

後半生にネガティブな人間関係は不要

人間はひとりでは生きられませんが、人生の折り返し地点の50代を迎えれば、嫌いな人と付き合い続ける意味を考えてもよいでしょう。

50代の会社員ならば、会社での自分の出世の限界も見えている年齢です。嫌な上司に尻尾を振る必要もありません。妻も、子どもが育っていれば、苦手なママ友と無理に話を合わせなくてもよいでしょう。

誰もが家族や友人、同僚など、周囲の人々と関わりながら生きています。人間はいくつになっても社会的な動物です。でも、だからといって、周りに依存しすぎるのは危険です。

自分の人生なのに、他人の評価ばかりが気になる。相手の言動に一喜一憂し、振り回されてしまう。そんな状態では、自分軸の生き方はいつになってもできません。

残りの人生を自分らしく生きるためには、ネガティブな関係は断ち切り、ポジティブな関係を築いていくことが欠かせません。50 代の今こそ、嫌いな人、気が合わない人と付き合うのをやめて、好きな人、気が合う人と付き合おうとする意識が重要になります。

-

健診の結果が気になる年齢に! そこに落とし穴があります

私たちの健康を守るうえで、医療の果たす役割は非常に大きいです。かつては命の危険に晒されていた感染症などにかかっても死を免れることができるのも医療の進歩のおかげです。

ただ、医療への過剰な依存は、健康を脅かす危険をはらんでいます。医療はビジネスでもあるからです。製薬会社や医療機器メーカーとの癒着から、患者が人為的に作られる面もあります。病院に行けば行くほど、余計な検査をされ、なんらかの効能はあるものの一方で体に害もある薬を飲まされ、ときには命を縮める。決して荒唐無稽な話ではないのです。

特に問題なのが、現代医療の「専門分化」です。病院に行くと臓器別に特化した無数の診療科が並んでいます。実際、医学の進歩により各臓器に関する知識は深まり、難病を患った際はその臓器の専門医の診察を受けたほうが適切な治療が受けられるメリットがあります。しかし、専門的な臓器ばかりを診ていると総合的に患者の体を診察できないというデメリットも生まれています。

つまり、特定の箇所がもしよくなっても、体全体のバランスは崩れてしまいかねないのです。

「木を見て森を見ず」の医療だと言えるでしょう。

-

高齢化社会でも「スマホ依存」が深刻な問題になっている

「今はスマホ依存気味だけど、老後になれば使わなくなるでしょ」と楽観視している人もいるかもしれ

ません。ですが、加齢に伴いスマホを使わなくなるわけではありません。

スマホ依存の怖さは、知らず知らずのうちに人との「つながり」が失われていくことです。便利な反面、使い方を誤ると脳の機能を低下させ、コミュニケーション能力を奪ってしまう危険性があります。それは、子どもであろうと、大人であろうと、老人であろうと同様なのです。

老後を迎えてそうした状況に陥ってしまうと、なかなか抜け出すのが簡単ではありません。そんなことにならないように自制心を働かせることが大切ですが、この自制心が奪われることが依存症の怖いところなのです。

「なければ困る」から「あれば便利」へ、50代のうちに意識を切り替えておくことが大切です。

-

「昔はできたけど、今はできない」マイナス思考からの脱出法は?

50歳の折り返しを迎えると、多くの人は「昔はもっと体が動いた」「若い頃はこんなことできた」と過去と比べて嘆く人が多くなってきます。今はそのように感じていなくても、遅かれ早かれ誰もみな自身

の老いに気づき始めるときがやってきます。確かに、歳を重ねれば身体能力は衰えます。悲観的になるのは自然な感情と言えるでしょう。

その時に、「昔はできたけど、今はできない」とマイナス思考に陥らずに、「今の自分に何ができるか」にフォーカスを当て、今を楽しむ姿勢が大切です。

いずれにせよ、歳を重ねるほど、時間の流れは速く感じられるのは間違いありません。だからこそ、「あの時こうしておけば」と後悔するのではなく、今を大切に生きることが何より重要になります。

-

「こうあるべき」を疑うトレーニングを始めよう

みんなと同じでないと不安というのは、日本人特有の心理です。右や左を見てみんなと同じならば安心するのではないでしょうか。でも本当は、全員が同じ意見を持つことなど、ありえません。

ですから、みなさんは50代のいまのうちから「こうあるべき」を疑うトレーニングをしましょう。テレビやインターネットで有識者がニュースについて解説していても本当なのかと自分の頭で考えてみましょう。「こうあるべき」は時代とともに移り変わるものです。

だからひとつの「べき」に縛られる必要はありません。自由に発想し、自由に生きる。それが豊かな人生につながります。人生100年時代を生きるうえで、私たちを縛る「とらわれ」の正体は、「べき」の束縛といってもいいすぎではありません。「高齢者はこうあるべき」「老後はこう過ごすべき」……。そんな思い込みから自由になれたとき、人生は無限に広がります。

-

本当の意味の「自由」を探しにいこう

これから先の人生はだれにとっても当然ながら歩いたことのない道のりです。答えのない人生だからこそ、面白いともいえるのです。今の60代、70代は、定年のない老後モデルがなく、手探りで生きているようなところがありますが、50代のみなさんはモデルに困ることはありません。「自分はこう生きたい」「こんなふうに歳を重ねていきたい」。そんな思いを胸に、自分なりの答えを探していきましょう。

本当の意味での「自由」とは、さまざまな方向から私たちを縛っていた「こうあるべき」から解放されることにあります。

長年染みついた生き方を変えるには、相当の覚悟が必要です。しかし、その一歩を踏み出せたとき、新しい世界が開けます。「こうあるべき」からの卒業は、自分軸への第一歩になります。

-

もくじ

はじめに…2

序 定年も老後も存在しない

人生100年時代は自分軸で生きていこう…10

第1章 仕事にとらわれない

定年という言葉は忘れよう…22

肩書はもう意味がない…26

老後シミュレーションは早いほど価値が高まる…30

これまでの仕事に軸足を奪われるな…33

仕事はわがままに選べる時代に…38

マルチキャリアを今からなら目指せる…40

起業という選択肢は50代で…42

最後は誰もがニートになる覚悟を持つ…45

第2章 お金の呪縛にとらわれない

貯金はいらない…50

モノより思い出に価値がある…53

インフレは心配しなくていい…56

50代が生きる老後はお金がなくても楽しい…60

課題は消費できるようになること…64

第3章 他者との距離感を見直す

親子それぞれの自立を目指す…68

パートナーとの関係を見直す…72

年金制度も熟年離婚を後押し…74

他者との「つかず離れず」を大切に…76

「ネガティブな関係」は断ち切る勇気を…80

頼るべきは専門家…82

「ほどよい孤独」のすすめ…85

第4章 医療との適度な距離感を保つ

現代医療の落とし穴…90

薬を飲むのはやめていい…93

健康診断の結果を鵜呑みにしない…95

自分の「健康」の感覚を大切に…100

和田流セルフメディケーションのすすめ…104

「医食同源」の知恵に学ぶ…108

医者を「消費者目線」で選ぶ時代…111

「結局、自分は何をしたいか」が最も大切…115

第5章 テクノロジーと上手に付き合う

AIやロボットを味方に付ける…118

AIを使って行動のハードルを下げる…121

医者より正しいAI診断…124

あふれる情報にとらわれない…128

「正解」は変わると考える…131

「スマホ依存」はシニアこそ怖い…135

テクノロジーに依存し過ぎない…139

第6章 過去の自分にとらわれない

「老いを受け入れる」は諦めではない…144

プラス思考に切り替える…147

過去の自分を忘れ、今を生きる…150

常識に縛られない…152

人の目を気にせずにオシャレをする…156

美容で若さを維持する…159

健康情報に振り回されない…161

無駄な勉強は止めよう…164

自分自身にとらわれない…169

第7章 「こうあるべき」から解放されるための知恵

「こうあるべき」を捨てる…174

内なる声に従おう…177

「こうあるべき」から卒業して「自由」に…180

100年人生を自分色に染めよう…182

おわりに…188

-

著者プロフィール

1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科神経科、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院の精神科を経て、現在、一橋大学経済学部非常勤講師、川崎幸病院精神科顧問、和田秀樹こころと体のクリニック院長、立命館大学生命科学部特任教授 。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。

多くの書籍や映画の制作にも携わっており、2007年12月劇映画初監督作品『受験のシンデレラ』でモナコ国際映画祭最優秀作品賞受賞、2013年12月には第二回監督作品『「わたし」の人生』にて人道的作品監督賞受賞。1987年に『受験は要領』(PHP研究所)が、さらに2022年に『80歳の壁』(幻冬舎新書)がベストセラーとなる。その他、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『老いの品格』(PHP新書)、『老後は要領』(幻冬舎)、『不安に負けない気持ちの整理術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』(SBクリエイティブ)、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』(主婦と生活社)などがある。

-

書籍情報

『50歳からのチャンスを広げる「自分軸」』

著者:和田秀樹

定価:1,540円(本体1,400円+税)

体裁:四六判変形 192ページ

ISBN 978-4-528-02428-1

発売日:2025年2月17日

発行:株式会社日東書院本社

▼ご購入はこちらから

【Amazon】

https://amzn.asia/d/9W6xtwH

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18092563/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像