【生成AI時代に落とし穴?】デザインの“没個性化”に約8割が危機感を抱いている!

生成AIや既成のビジュアル素材の採用経験は8割超、効率と引き換えにブランドらしさを損なうリスクも

株式会社TARO WORKS(所在地:東京都千代田区、代表取締役:くぬぎ 太郎)は、マーケティング担当者、ブランド担当者、広告・販促部門の責任者を対象に、「生成AI普及後のデザイン」に関する調査を行いました。

生成AIや既成のビジュアル素材の普及により、デザイン制作はこれまでにない効率化を実現しています。

しかしその一方で、仕上がったビジュアルが他社のものと似てしまう、ブランドらしさが薄れるといった課題も顕在化しつつあります。

はたしてマーケティングやブランド担当者は、この「没個性化」のリスクをどのように感じているのでしょうか。

また、差別化が難しくなる中で、人の手による表現や独自のビジュアル素材にはどのような価値を見出しているのでしょうか。

そこで今回、株式会社TARO WORKS(https://taroworks.com/)は、マーケティング担当者、ブランド担当者、広告・販促部門の責任者を対象に、「生成AI普及後のデザイン」に関する調査を行いました。

調査概要:「生成AI普及後のデザイン」に関する調査

【調査期間】2025年9月11日(木)~2025年9月12日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,004人

【調査対象】調査回答時にマーケティング担当者、ブランド担当者、広告・販促部門の責任者と回答したモニター

【調査元】株式会社TARO WORKS(https://taroworks.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

生成AIや既成のビジュアル素材を使用したデザインを採用したことがある方は8割以上

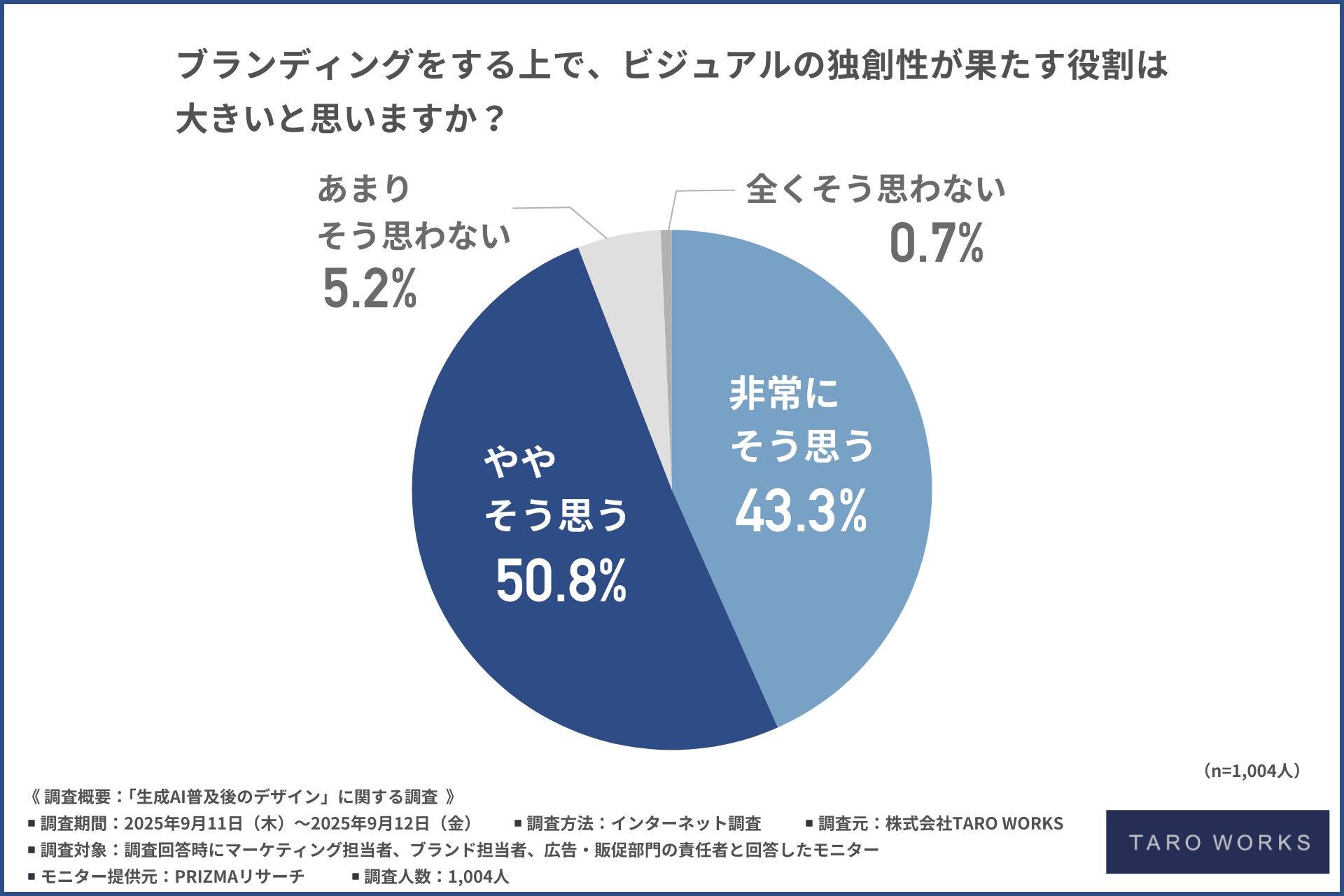

はじめに、生成AIや既成のビジュアル素材の活用が進む中でも、独自のビジュアル表現がブランディングにおいて、どの程度重視されているのかを確認しました。

「ブランディングをする上で、ビジュアルの独創性が果たす役割は大きいと思うか」について尋ねたところ、9割以上の方が『非常にそう思う(43.3%)』『ややそう思う(50.8%)』と回答しました。

これは、生成AIや既成のビジュアル素材が普及していても、ブランド差別化において視覚的なオリジナリティが欠かせないという認識が非常に強いことを示唆します。なぜなら、消費者との接点で第一印象を左右する“見た目”は、ブランドの価値観や世界観を即座に伝える役割を持つからです。同時に、デザインが定型化・テンプレート化する流れがある中で、「他と違うこと」がブランドの存在意義に直結すると考えられるようです。つまり、ビジュアルの独創性はブランド戦略の核として、人の手の入った個別性や独自ストーリーの表現に対する期待が根強いという結果が読み取れます。

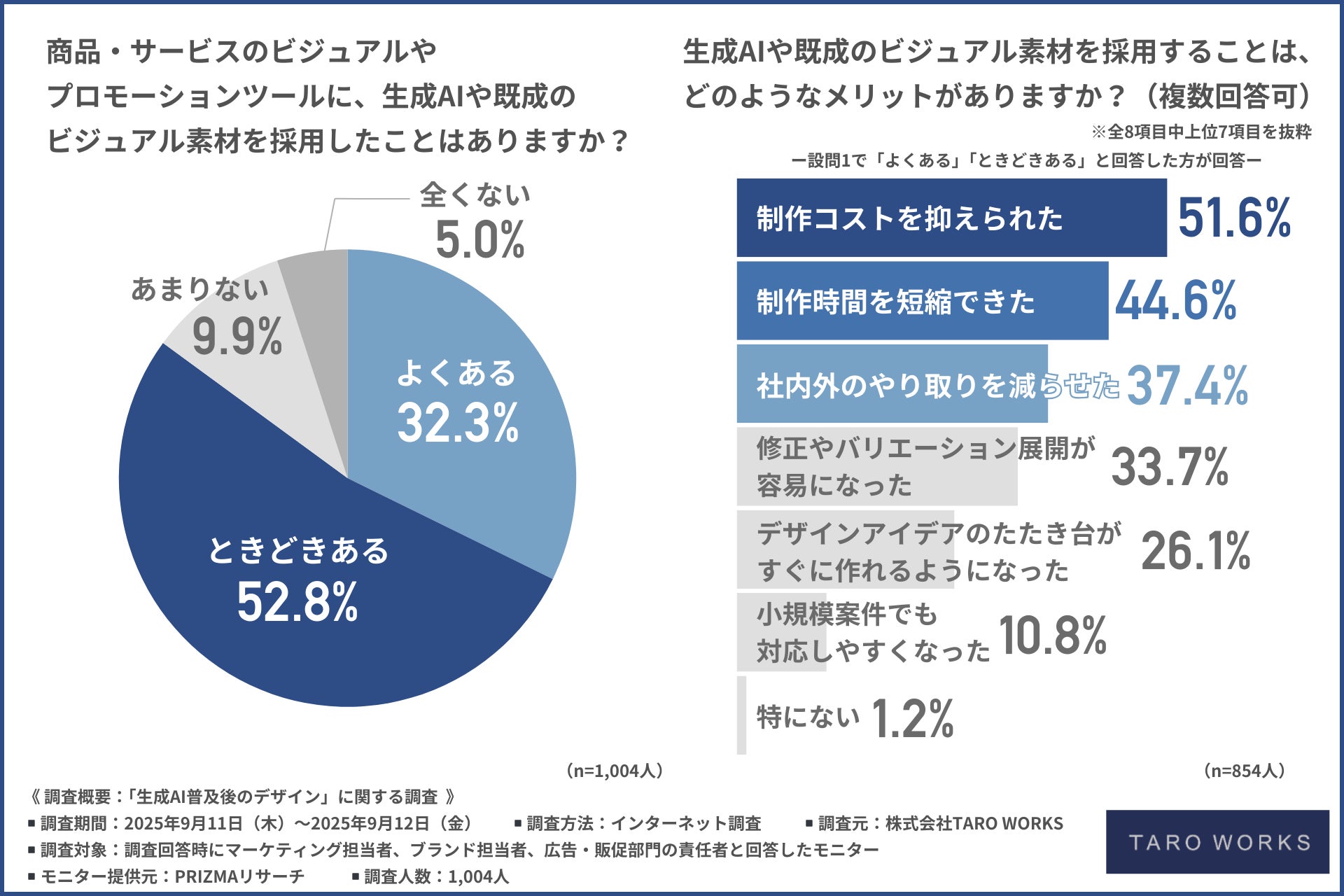

次に、実際の業務でどれほどの頻度で生成AIや既成のビジュアル素材が使われているのかをうかがいました。

「商品・サービスのビジュアルやプロモーションツールに生成AIや既成のビジュアル素材を採用したことはあるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『よくある(32.3%)』『ときどきある(52.8%)』と回答しました。

業務の一部として定着している様子がうかがえ、実用性の高さが浸透していると考えられます。

前の質問で『よくある』『ときどきある』と回答した方に、「生成AIや既成のビジュアル素材を採用することでどのようなメリットがあるか」について尋ねたところ、『制作コストを抑えられた(51.6%)』『制作時間を短縮できた(44.6%)』『社内外のやり取りを減らせた(37.4%)』が上位に挙がりました。

効率化や省力化といった「実務負担の軽減」が主な効果と捉えられているようです。またコミュニケーション・調整の簡便さもメリットとされており、従来の制作プロセスにおける摩擦が軽減されていることがうかがえます。メリットが実務効率とコスト圧縮中心であることから、効率重視のプロジェクトでは生成AIや既成のビジュアル素材の活用は重要な選択肢となるようです。

デザインの没個性化により競合との差別化が難しくなると感じる方は約8割

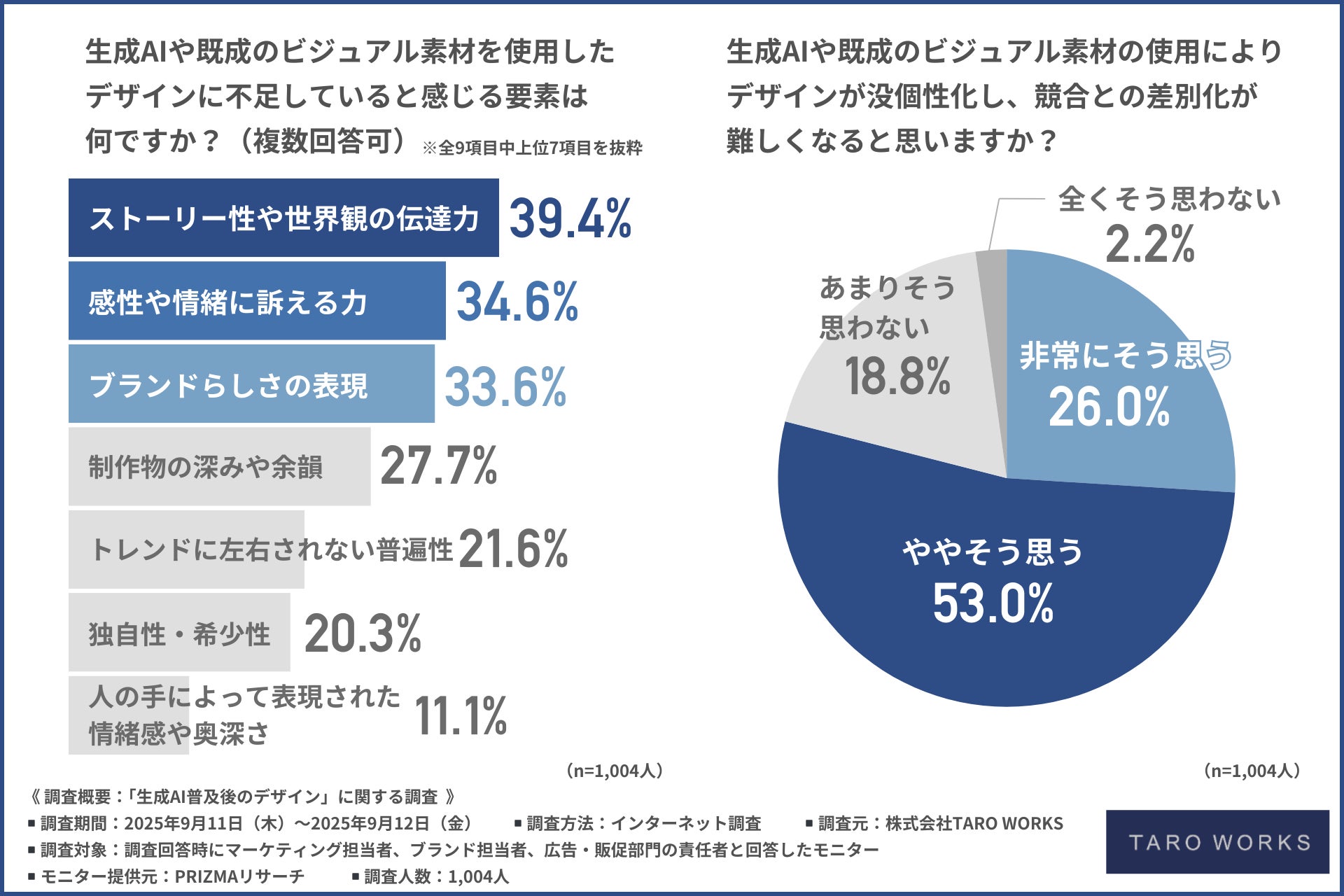

一方で、こうした生成AIや既成のビジュアル素材を使用したデザインにはどのような欠点があると感じているのでしょうか。

「生成AIや既成のビジュアル素材を使用したデザインに不足していると感じる要素」について尋ねたところ、『ストーリー性や世界観の伝達力(39.4%)』『感性や情緒に訴える力(34.6%)』『ブランドらしさの表現(33.6%)』が上位に挙がりました。

抽象度・情緒性の高い要素への不足感が多数派であり、効率やコスト以上に“表現の深さ”や“ブランドの独自性”への期待が強いことがわかります。制作が便利になる一方で、その表現が薄く浅くなってしまうことへの危機意識があるようです。これら不足感は、生成AIや既成のビジュアル素材では補いきれない「人の手の表現力」や「物語性」の領域に関わっており、ブランド戦略においては効率と表現性のバランスを保つことが重要であることが示唆されます。

次に、「生成AIや既成のビジュアル素材の使用によりデザインが没個性化し、競合との差別化が難しくなると思うか」について尋ねたところ、約8割の方が『非常にそう思う(26.0%)』『ややそう思う(53.0%)』と回答しました。

生成AIや既成のビジュアル素材がもたらすテンプレート的な表現が、ブランディングの独自性を損なうリスクがあると多くの方が感じているようです。生成AIや既成のビジュアル素材を“使うこと”そのものよりも“どう使うか”“どこで人ならではの表現を取り入れるか”が差別化の肝となるのではないでしょうか。この懸念から、ブランド価値を守るためのガイドラインや表現ポリシーの整備が必要とされているのかもしれません。

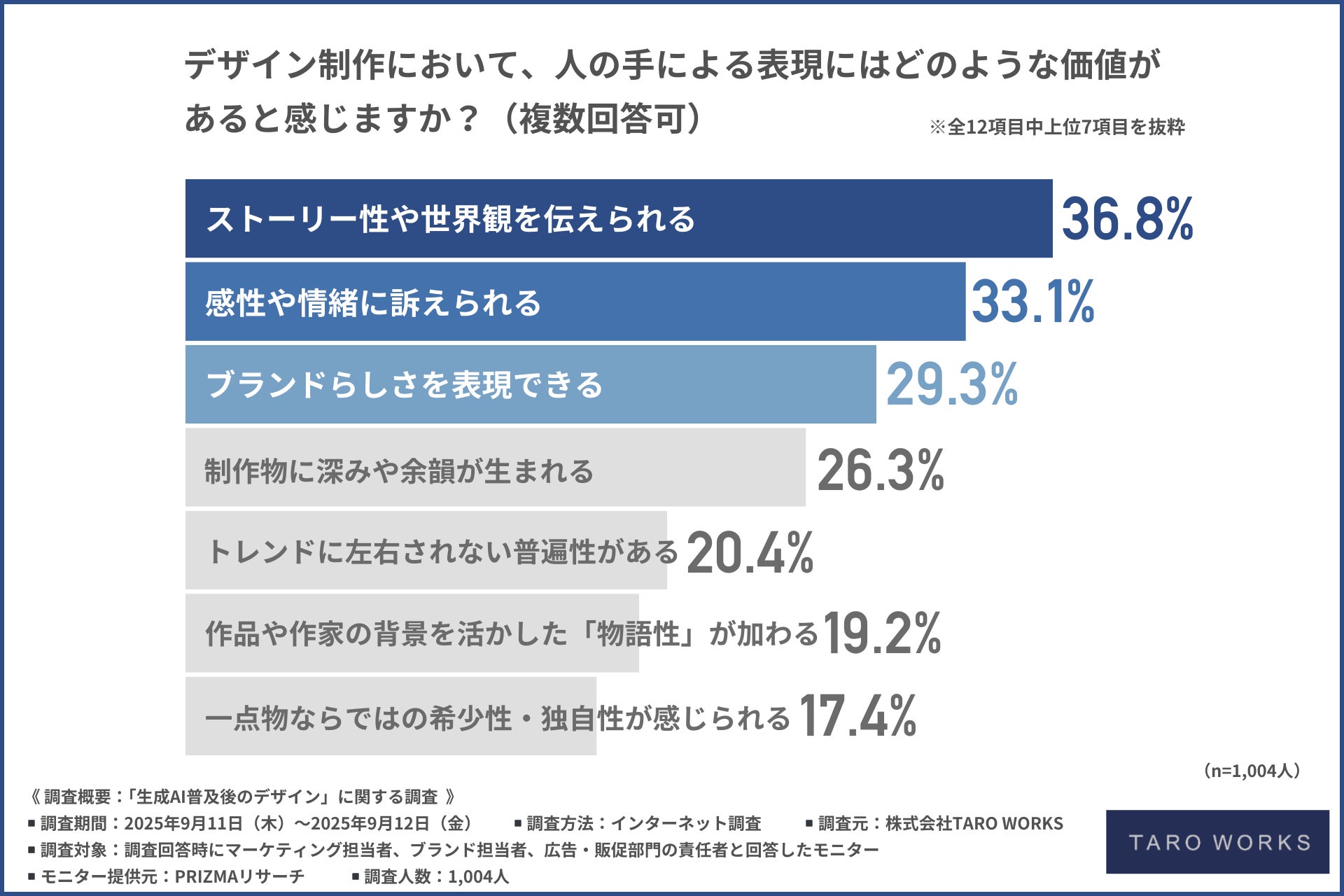

それでは、人間のクリエイターが関与する意義はどこにあるのでしょうか。

「デザイン制作において、人の手による表現にはどのような価値あると感じるか」について尋ねたところ、『ストーリー性や世界観を伝えられる(36.8%)』『感性や情緒に訴えられる(33.1%)』『ブランドらしさを表現できる(29.3%)』など、非言語的な質の高さが支持されていました。

人間的で抽象的な価値が上位を占めており、生成AIや既成のビジュアル素材では容易には再現しにくい領域に対する評価が高いことがわかります。また、“物語性”“一点物の希少性”“ブランドのプレミアム性”など、ブランドが消費者との心のつながりを築くための要素を重視している方も一定数いることがうかがえます。これらは単なる手間やコストでは代替できない、人間独自のアート性・表現性への信頼の表れであると考えられます。

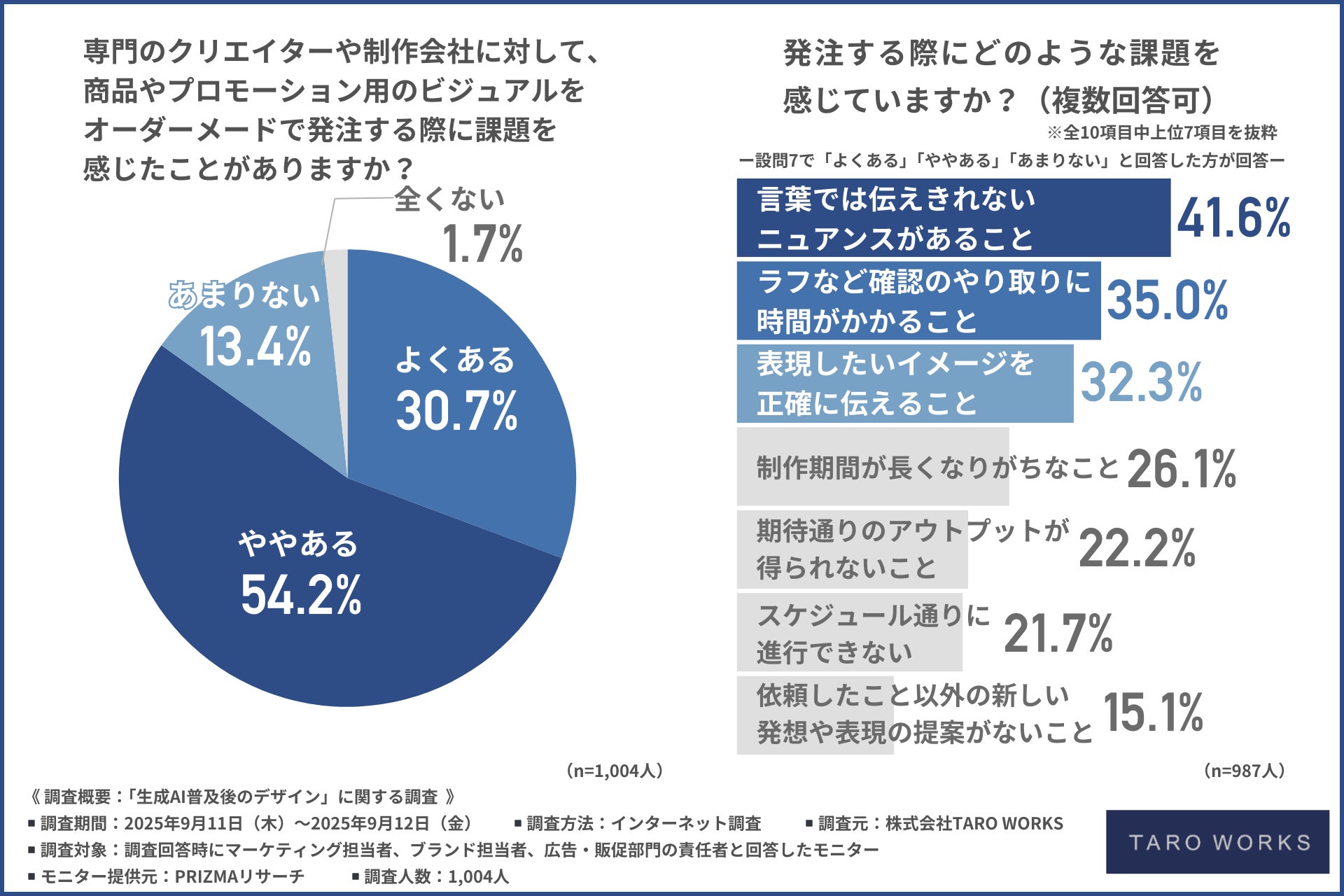

オーダーメードの発注に課題を感じたことがある方は8割以上

オーダーメードで発注する際の課題についても尋ねました。

「専門のクリエイターや制作会社に対して、商品やプロモーション用のビジュアルをオーダーメードで発注する際に課題を感じたことはあるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『よくある(30.7%)』『ややある(54.2%)』と回答しました。

続けて、前の質問で『よくある』『ややある』『あまりない』と回答した方に、「発注する際にどのような課題を感じたか」について尋ねたところ、『言葉では伝えきれないニュアンスがあること(41.6%)』『ラフなど確認のやり取りに時間がかかること(35.0%)』『表現したいイメージを正確に伝えること(32.3%)』が上位を占めました。

これらの課題は、表現の抽象性とクリエイターとのコミュニケーションプロセスの不完全さから来るもので、それゆえにオーダーメードならではの“思っていたものと違う”という事態が起こりやすいのでしょう。また、スケジュール通りに進行しない、想定よりコストが高くなるなどの課題も挙げられており、発注体制・制作フローの標準化や明文化が求められそうです。このような課題があるからこそ、発注側は“価値ある表現”を得るために制作側との信頼関係の構築や具体的なビジュアル像を共有するスキルが重要になると考えられます。

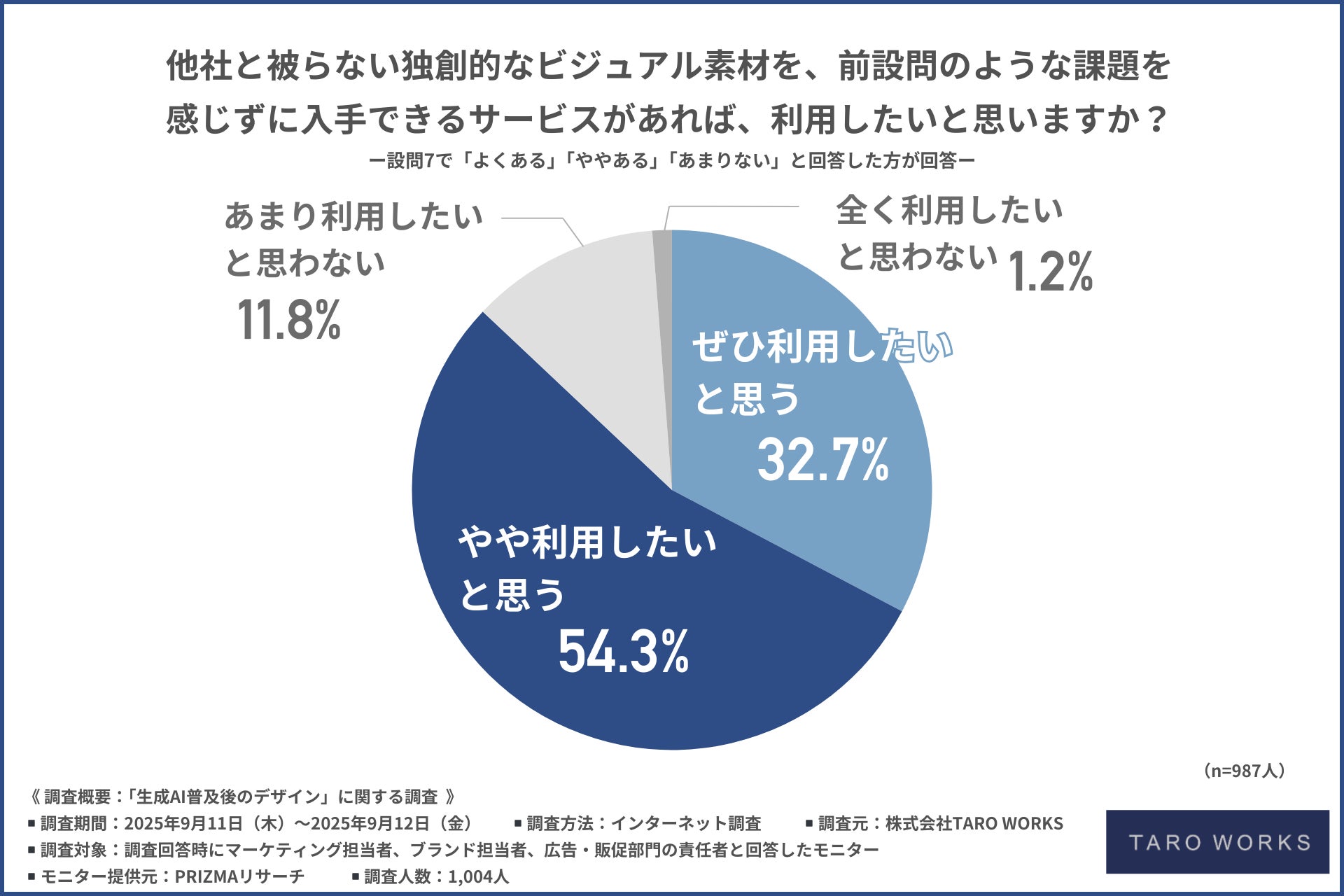

では、このような課題を感じずに独創的なビジュアル素材を入手できるサービスについての利用意向はどうなのでしょうか。

前の質問で『よくある』『ややある』『あまりない』と回答した方に、「独創的なビジュアル素材を課題を感じずに入手できるサービスがあれば利用したいか」について尋ねたところ、8割以上の方が『ぜひ利用したいと思う(32.7%)』『やや利用したいと思う(54.3%)』と回答しました。

この結果は、自社での表現の悩みや発注・素材取得の摩擦を軽減したいという切実なニーズの表れでしょう。「便利さ」と「独創性・表現性」を兼ね備えたサービスが望まれており、単なるテンプレート提供では満足できないということです。こうしたサービスには、生成AI活用とクリエイターの技術を融合させたハイブリッドな形態が求められるといえるでしょう。

まとめ:生成AI時代のデザインに求められる「人の手」の意味

今回の調査で、生成AIや既成のビジュアル素材の導入が進む中でも、マーケティング・ブランディングにおける「ビジュアルの独創性」や「人の手による表現」が依然として高く評価されていることが明らかになりました。

「ビジュアルの独創性が重要」と考える方は9割以上に達し、生成AIや既成のビジュアル素材の活用が拡大する一方で、差別化を重視する意識が強く根付いていることが示されました。

実際に生成AIや既成のビジュアル素材を活用した経験を持つ方は8割以上にのぼり、制作コストや時間の削減といった実務的なメリットが多数挙げられています。特に「社内外のやり取りを減らせた」「修正やバリエーション展開がしやすくなった」といった回答は、業務効率化の観点からも生成AIや既成のビジュアル素材の利便性を裏付けています。

しかし一方で、「ストーリー性」「感性への訴求」「ブランドらしさ」といった要素が生成AIや既成のビジュアル素材を使用した制作物において不足しているとの回答も多く、そのメリットと課題が浮き彫りになりました。この構図は、生成AIや既成のビジュアル素材の利活用が一般化したとしても、すべてを代替することが難しい領域が残ることを示唆しています。

特に「人の手による表現」の価値については、「世界観の表現」「感性への訴求」「作品としての深み」など、数値では捉えにくい情緒的・芸術的な価値が高く評価されており、これは「独自性の希薄化」や「競合との差別化の難しさ」といった懸念とも密接に関係しているようです。生成AIや既成のビジュアル素材による制作物は一定の品質を保ちながらも、均質化・類型化する傾向があるため、個別ブランドの「らしさ」を語るには限界があると考えられます。

さらに、クリエイターや制作会社へのオーダーメードの発注においても、「言葉では伝えきれないニュアンス」や「確認作業の煩雑さ」といったコミュニケーションの課題が浮かび上がりました。こうした背景から、独創的かつ手間なく高品質なビジュアル素材を得られる新サービスへの期待も高く、約9割が「利用したい」と回答しています。

これらを総合すると、生成AIや既成のビジュアル素材の台頭によってデザイン制作の現場に効率性という新しい価値が加わった一方で、ブランディングや表現においては「人の手」による創造性や感性が依然として不可欠な要素であることが明確になりました。今後は、生成AIや既成のビジュアル素材と人間の表現力をどう組み合わせていくか、その設計力がマーケティング・デザイン戦略における鍵となっていくと考えられます。

アートの独創性をブランディングに活かすAinD(アインド)

今回、「生成AI普及後のデザイン」に関する調査を行った株式会社TARO WORKSは、プロのアート作家が制作したアート作品をヴィジュアル素材として提供するサービス「AinD(アインド)」(https://aind.tokyo/)を展開しています。AinDを利用すれば、アート作品の独創性をブランディングに活用することができます。

■AinD(アインド)とは

デザイン制作のデジタル化や生成AIの進歩が進む現在、商品・プロモーションのデザインは無機質で画一的な印象になってしまってはいないでしょうか。

アート作品の独創性と緻密な表現を取り入れることで、デザインに人間らしい個性を取り戻し、ブランドの世界観やストーリーを形成することができます。

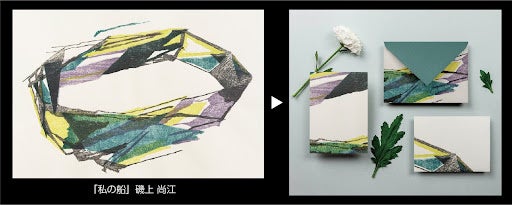

▼人の手から生まれたアート作品の圧倒的な個性をブランディングに取り入れる

これまでアートとデザインの間には壁があり、アート作品がビジュアル素材として採用されることはほとんどありませんでした。AinDはその壁に風穴を空けます。独創的なアート作品の画像をあらゆる商品やサービスのデザイン、プロモーションのために提供することで、より効果的で印象に残るターゲットとのコミュニケーションをサポートします。

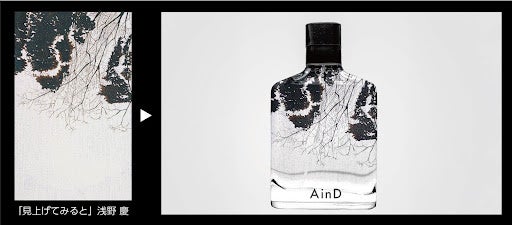

アート作品の利用イメージ

▼依頼する以上の独創的な発想を得られる

ビジュアルをオーダーメードする際に、他人にイメージを言葉で伝えようとしてもなかなか上手くいきません。結果的にイメージ未満の没個性的なアウトプットになってしまっていないでしょうか。アート作家の自由な発想と大胆で緻密な表現は、私たちのイメージを遥かに超えたものです。想像もしていなかったビジュアルとの出会いが、ブランドイメージの構築に計り知れない力を発揮します。

▼制作期間の短縮、コミュニケーションコストの抑制に貢献

AinDではすでに完成したアート作品の画像を取り扱っています。緻密な手作業にかかる長い制作時間を待つ必要がなく、デザイン制作の初期段階から完成に近いイメージのデザイン案を作成することが可能です。その分、テイスティングや社内での意見交換に時間をかけ、意思決定のプロセスを充実させることができます。

▼独占利用でブランド独自の世界観をつくる

AinDで取り扱っているアート作品の画像は、一定期間独占的に利用することもできます。他社と被ることなく、アート作品の独創性をブランディングに取り入れ、世界観やストーリーの発信に活かすことが可能です。

■詳細はこちら:https://aind.tokyo/

■作品一覧:https://aind.tokyo/work/

■アート作家一覧:https://aind.tokyo/artist/

■料金表はこちら:https://aind.tokyo/price/

■株式会社TARO WORKS:https://taroworks.com/

■お問い合わせURL:https://aind.tokyo/faq/#contact

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像