働き方で異なる「福利厚生の届き方」現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ” 一方で利用者の8割超が“役立つ”と実感!制度を遠ざける3つの壁とは

福利厚生は入社の決め手?定着のカギ?オフィスワーカーと現場ワーカーの意識の違いが浮き彫りに

福利厚生サービス「カロリパークス」を展開する、株式会社びねつ(本社:沖縄県那覇市、代表取締役社長:髙嶺 克也)は、全国の法定外福利厚生制度(※1 以下、福利厚生)を持つ企業に勤める男女533名を対象に「福利厚生に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、全体で約4割が「福利厚生を1年間一度も利用していない」ことが明らかになりました。制度が整っていても“届かない人”が多く存在する実態と、働き方によって異なる「福利厚生との距離感」が浮き彫りとなりました。

カロリパークスは、日常支援型の福利厚生サービスです。実際に導入企業での従業員利用率は82%(※2)を記録しており、従来の「形だけの福利厚生」から「実感できる支援」への転換を実現しています。

制度の“整備から浸透へ”が求められる今、カロリパークスは働く人のリアルな声を通じて、これからの福利厚生のあり方を提案していきます。

※1:企業が法律で義務付けられた「法定福利厚生」に加えて、自主的に導入する制度のこと

※2:2024年自社調べ

調査背景

近年、企業の福利厚生は“あるのが当たり前”から、“どう活用されているか”が問われる時代へと変化しています。しかし実際には、「制度の存在を知らない」「手続きが面倒」と感じる声が少なくありません。

また、オフィスワーカーと現場ワーカーでは、働く環境や勤務形態、利用できる時間帯が異なり、制度を“使える人”と“使えない人”の間に壁が存在している可能性があります。そこで今回は、「福利厚生がどの程度使われているか」「働き方によって制度の届き方に差があるのか」を調査しました。

<調査結果サマリー>

1. 現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ” 制度理解も利用率もオフィスワーカーに劣る

2. 「関係ない」「わかりにくい」「面倒」制度を遠ざける“3つの壁”

3. オフィスは「学び」、現場は「急な出費」困りごと別に見る“役立つ福利厚生”の形

4. 「使えば役に立つ」利用者の8割超が実感

5. 福利厚生は“入社の決め手”より“定着のカギ”

調査概要

【調査方法】 インターネット調査 【調査地域】 全国

【調査期間】 2025年10月29日(水)~10月31日(金)

【調査対象】 全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女 【サンプル数】 533人

【留意事項】本リリースに記載されている各ワーカーは以下のように定義しています。

・オフィスワーカー:オフィス、デスクワークを中心とした働き方

・現場ワーカー:オフィス以外、現場を中心とした働き方

◆引用・転載時のクレジット表記のお願い

本内容の転載にあたりましては、「カロリパークス調べ」とクレジットを付記のうえご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

調査結果概要

1、 現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ” 制度理解も利用率もオフィスワーカーに劣る

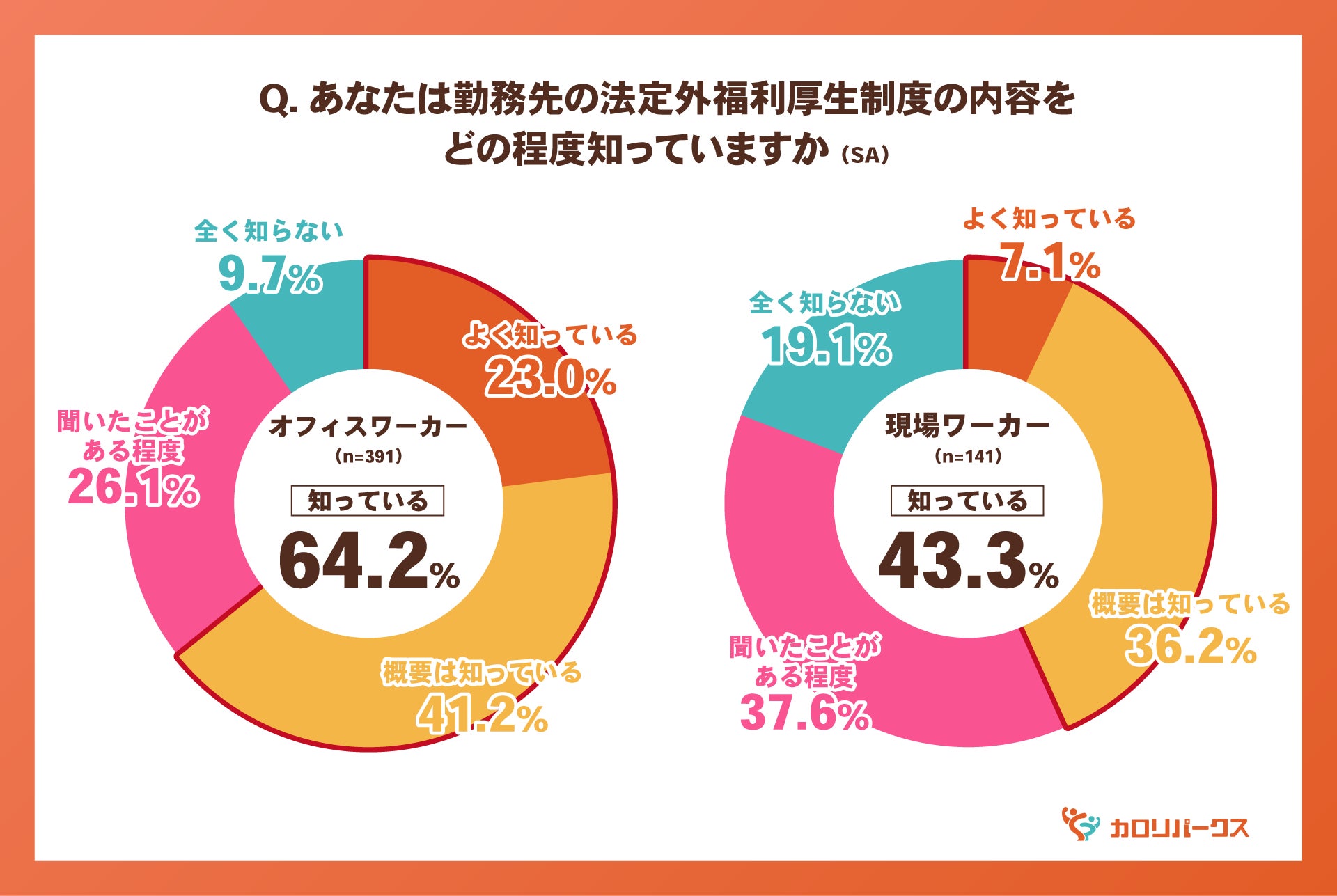

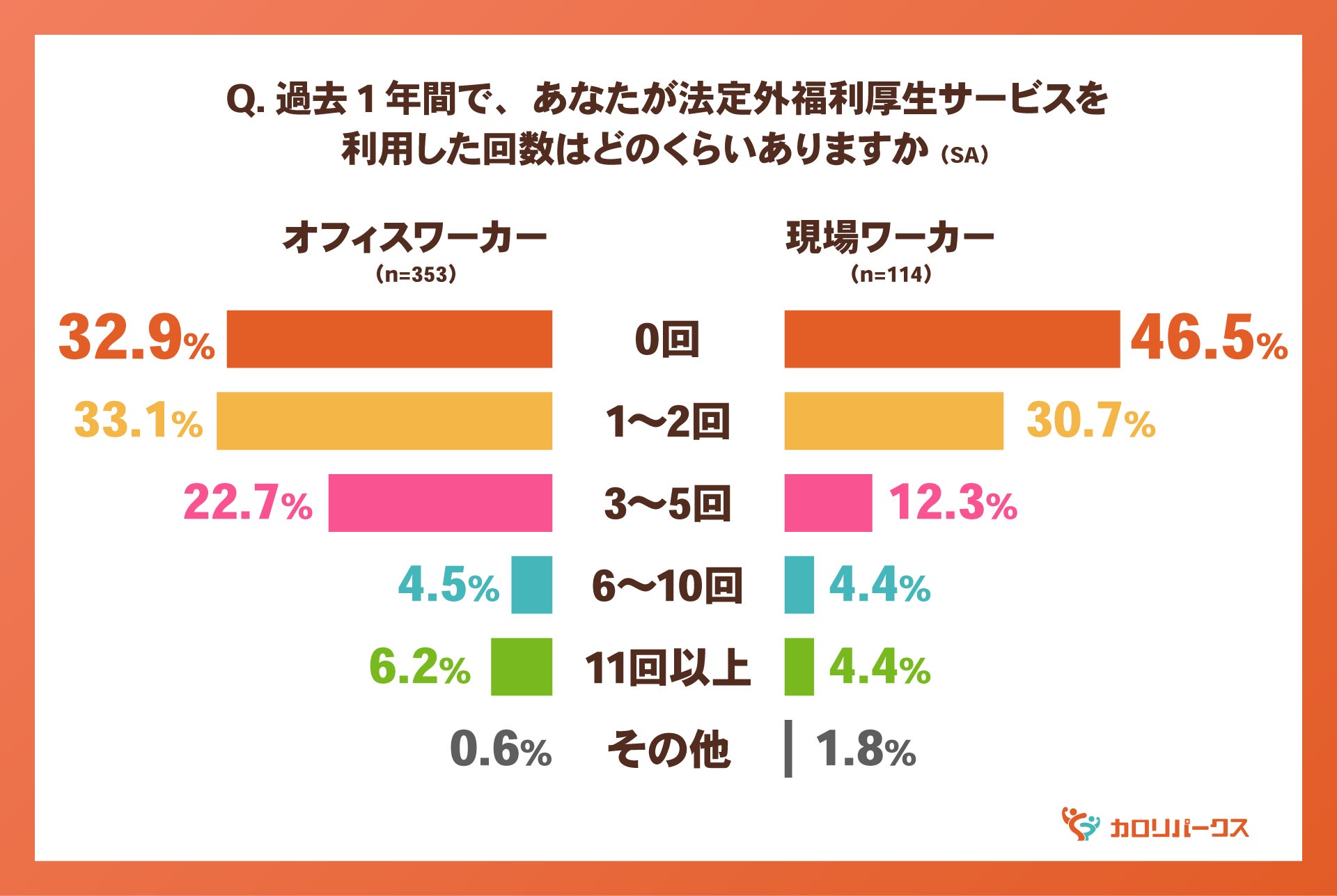

今回の調査では、福利厚生制度の理解度・利用率において、働き方による明確な差が確認されました。

勤務先の福利厚生制度をどの程度知っているかをたずねたところ、「知っている」と答えた割合はオフィスワーカーの64.2%に対し、現場ワーカーは43.3%と下回ります。

また、過去1年間で「一度も使っていない」人はオフィスで32.9%、現場では46.5%にのぼり、現場ワーカーの約半数が“利用ゼロ”という実態が明らかになりました。

現場ワーカーは勤務地が変動し、シフト勤務も多いため、制度のお知らせや情報に触れる機会自体が少なく、“制度が届きにくい”構造に置かれがちです。その結果、「知らない」「使うタイミングがない」まま制度が埋もれてしまうケースが多いと考えられます。一方オフィスワーカーも、認知率は高いものの「活用していない層」も一定数存在し、制度が十分に浸透しているとはいえません。

福利厚生は“導入されているか”よりも、“従業員一人ひとりに届いているか”が重要です。この結果から、企業は働き方に応じた情報提供や利用導線の改善が今後の課題であることが見えてきました。

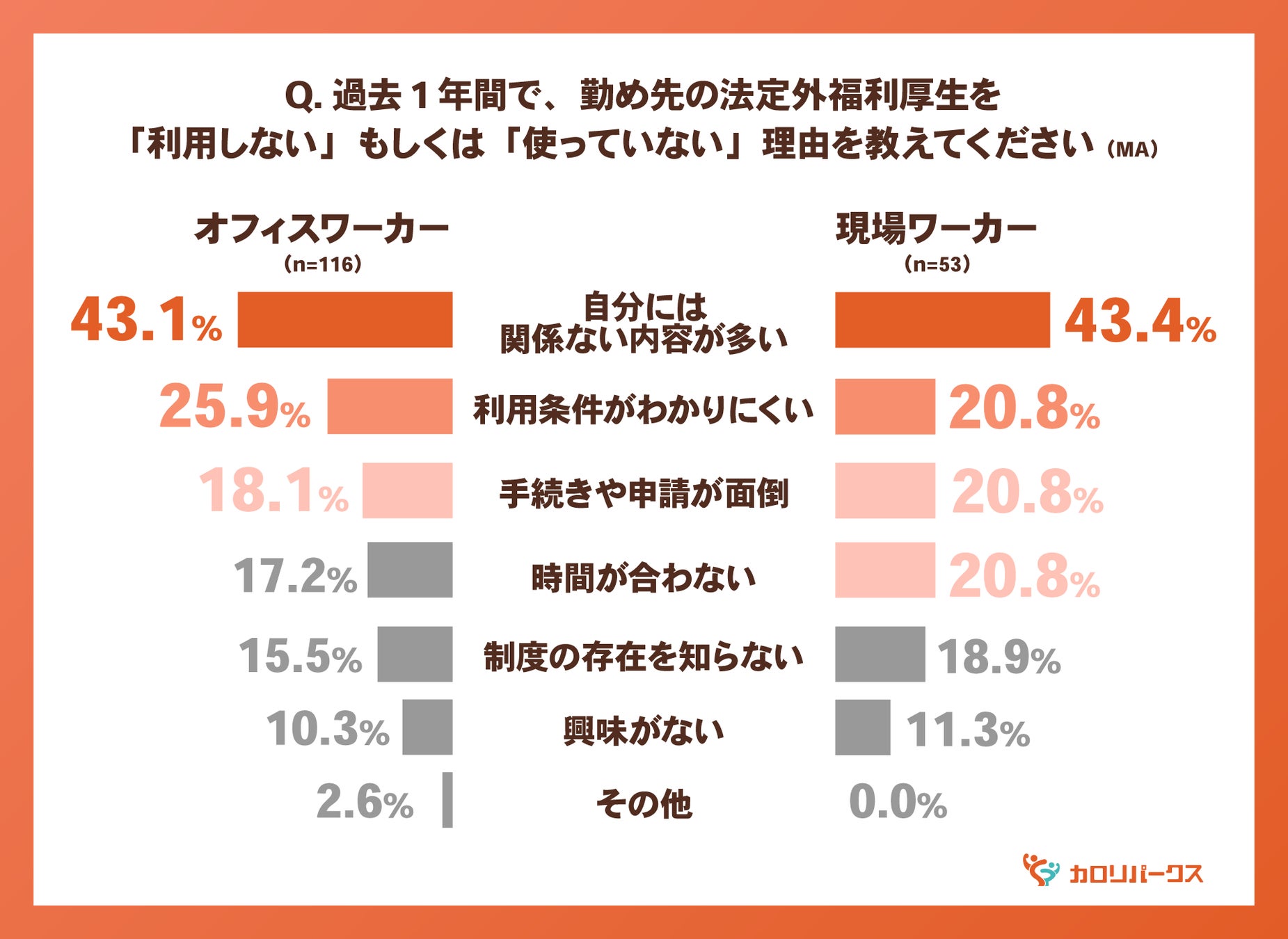

2. 「関係ない」「わかりにくい」「面倒」制度を遠ざける“3つの壁”

続いて、福利厚生の利用が0回だった人に理由をたずねたところ、共通して最も多かったのは 「自分には関係ない内容が多い」4割超、

次いで「利用条件がわかりにくい」「手続きや申請が面倒」、現場ワーカーは同率で「時間が合わない」が上位でした。

働き方に関わらず、制度が整っていても“自分向けではない”と感じられるだけで利用意欲が大きく下がることが明らかになりました。

3. オフィスは「学び」、現場は「急な出費」困りごと別に見る“役立つ福利厚生”の形

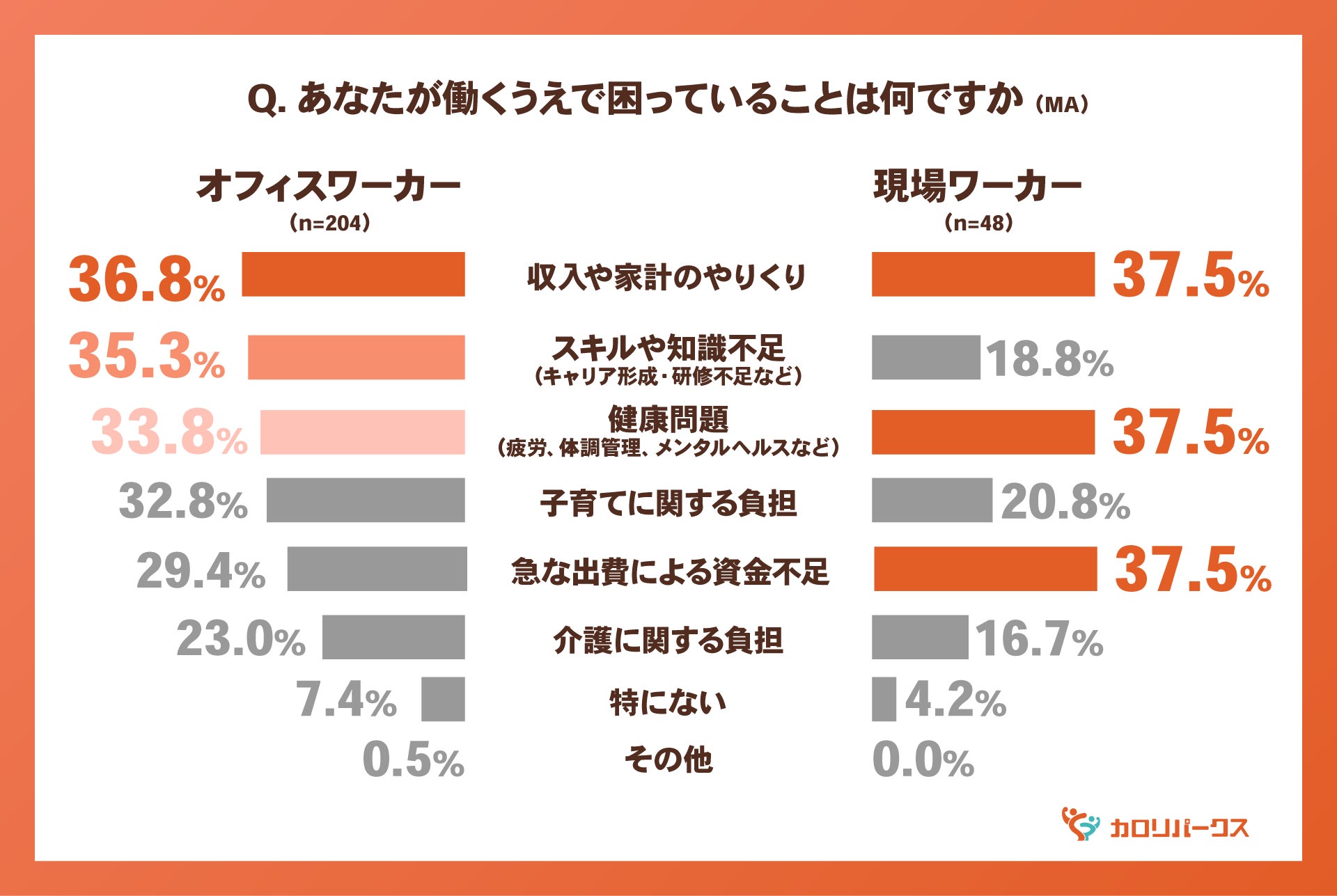

次に、働く人が抱える「困りごと」にも明確な傾向が見られました。

全体で最も多かったのは 「収入や家計のやりくり」 で、働き方を問わず大きな課題となっていることがわかります。そのうえで、働き方によって2位以下の悩みは大きく異なりました。

オフィスワーカーでは、 「スキル・知識不足(キャリア形成)」が高く、自己成長やキャリアアップに関する不安がうかがえます。一方で現場ワーカーでは、収入や家計のやりくりと同率で 「急な出費への備え」 「健康問題」が高く、より “日々の暮らしの足元に直結する不安” が強く表れる結果となりました。

働き方も悩みも多様化する今、それぞれの“ちょっとした困りごと”に気づき、日常の中で支えられる制度が求められていることがうかがえます。この“届く支援”こそ、福利厚生が本来発揮すべき価値と言えるでしょう。

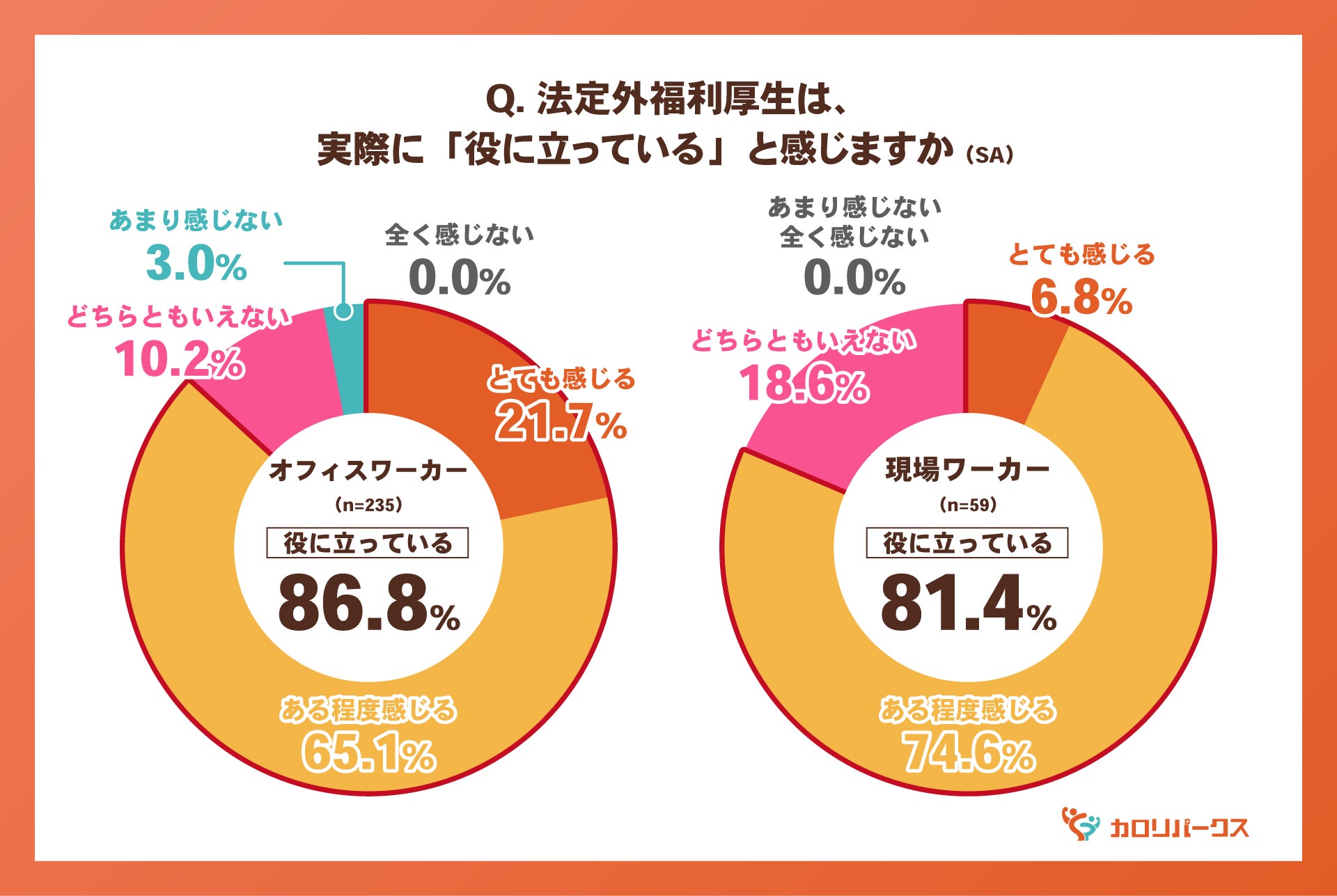

4. 「使えば役に立つ」利用者の8割超が実感

次に、福利厚生を一度でも利用したことがある人に制度は役立っているか、をたずねたところ、8割超が「役に立つと感じる」と回答。さらに「全く感じない」は働き方に関わらず0%という結果になりました。

福利厚生の活用が進めば「日常の支え」として社員に寄り添う存在となることがうかがえます。

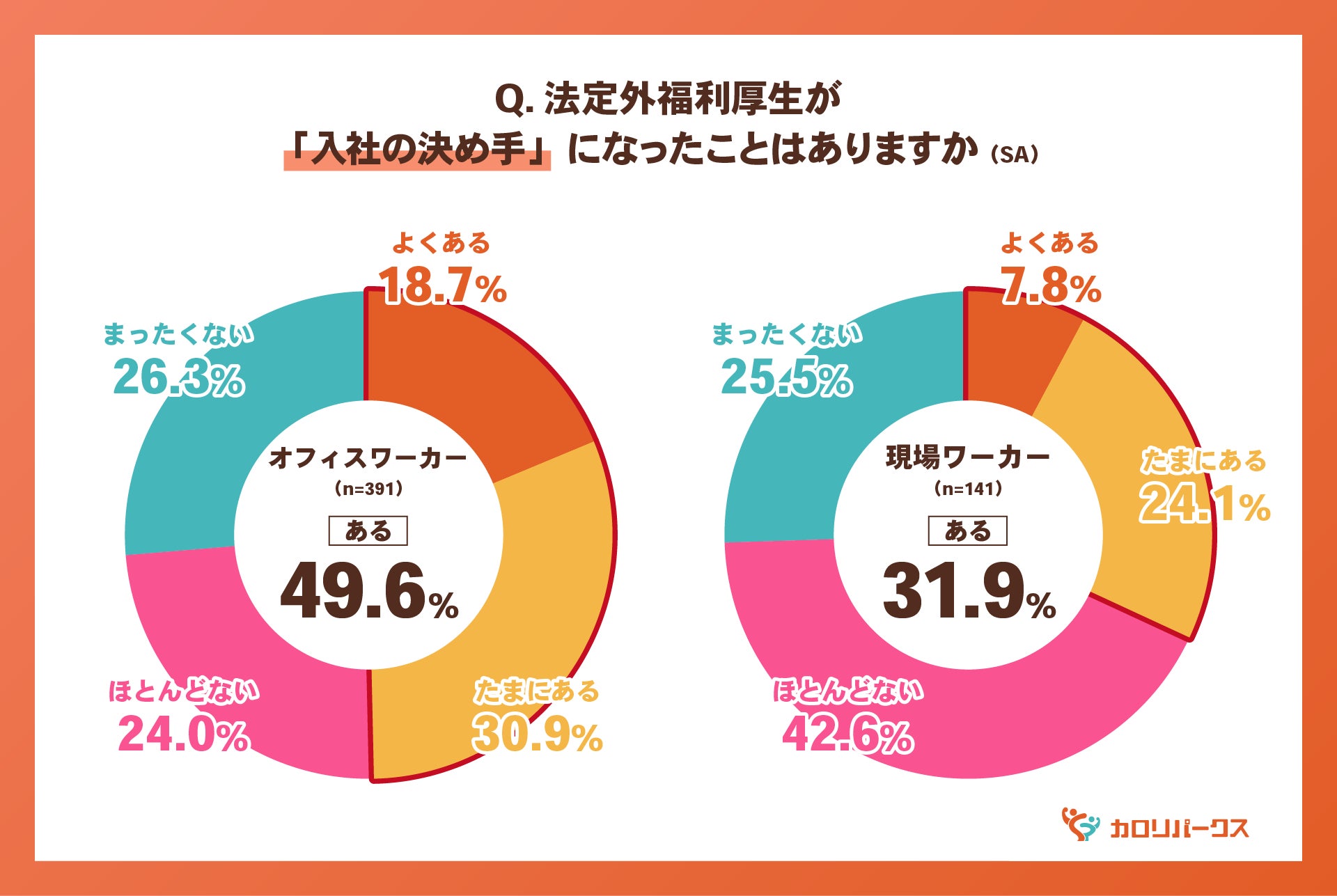

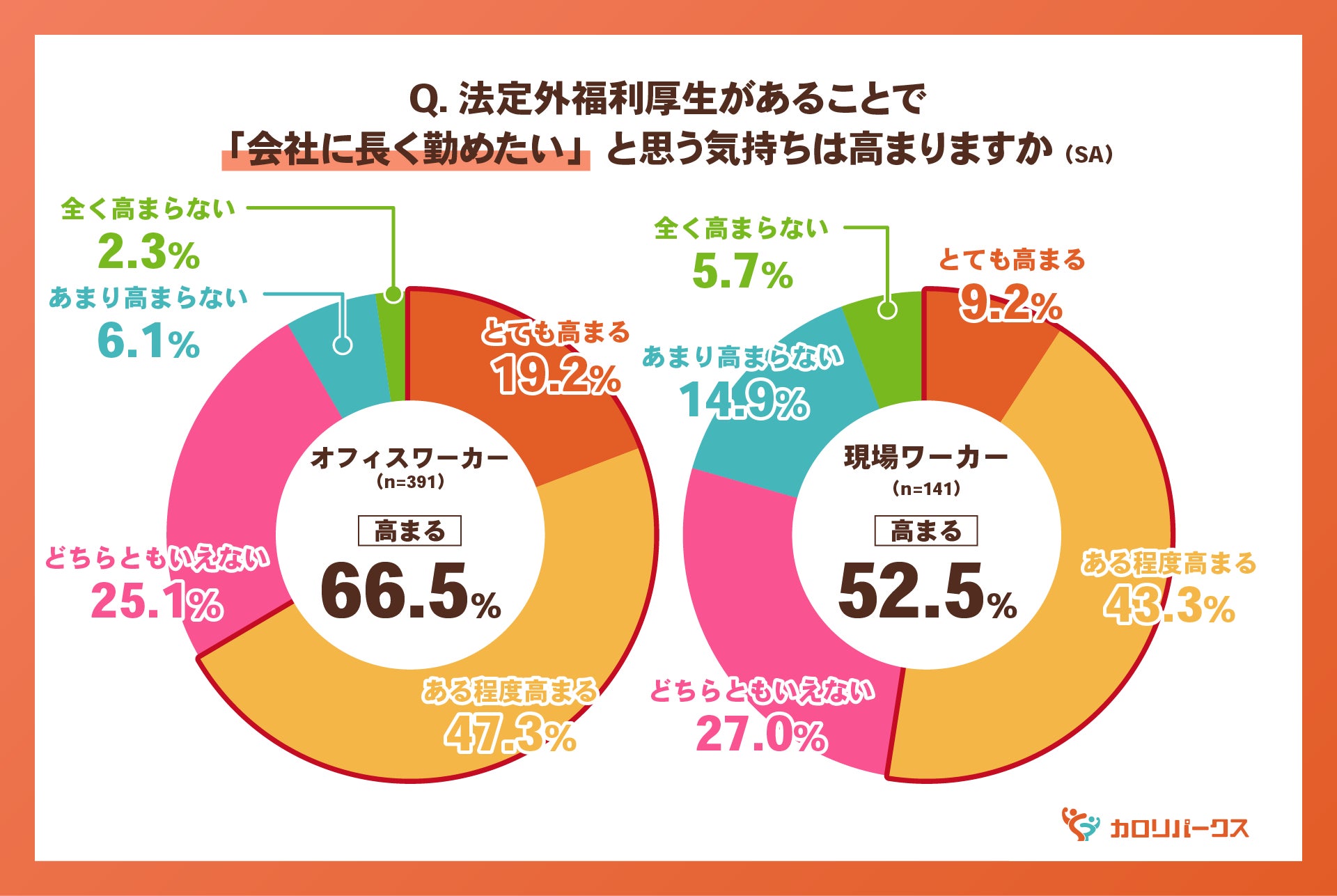

5. 福利厚生は“入社の決め手”より“定着のカギ”

福利厚生制度について「入社の決め手になったか」と「長く勤めたいという気持ちになったか」をそれぞれたずねたところ、採用時の大きな決定要因よりも、「働き続けたい」と思える環境づくりに強く作用する存在であることがわかりました。制度があることで「勤続意欲が高まる」と回答した人は オフィスワーカーでは6割超、現場ワーカーも5割超と非常に高く、“働き始めてから感じる価値”として、福利厚生は確かな役割を果たしています。

これは、福利厚生によって「会社に大切にされている」「日常の支えになっている」と感じられることで、日々の安心感や信頼につながっているためと考えられます。採用競争が激しい今こそ、福利厚生は“入社前に魅せるためのもの”から、“働き続けたくなる会社”をつくるための戦略的な柱へと進化していると言えるでしょう。

カロリパークスは、まさにこの「実感」を生むことを目的に設計された日常支援型のサービスです。

「カロリパークス」について

「カロリパークス」は、スマートフォンアプリを活用した福利厚生サービスとして、従業員の健康増進をサポートする機能と、日々の生活を豊かにするサービスを組み合わせることで、企業の健康経営をサポート、従業員の満足度と定着率向上に貢献します。

導入企業では、利用率82%・満足度98%・継続率96%(※3)という高い実績を誇り「導入しただけで終わらせない、“届く福利厚生”」として注目を集めています。

※3:2024年自社調べ

1.カロリパークス「福利厚生サービス」

-

ポイントプログラム・ランキング機能

-

日常の「歩き」をポイント化し、従業員同士で競えるランキング機能を搭載。貯まったポイントはPayPayポイントに交換可能

-

-

歩数・距離・時間計測

-

1日の成果を数値とゲージで表示し、達成感を実感

-

-

消費カロリー計算

-

登録情報から日・週・月単位のカロリーを算出

-

-

AIサジェスト機能

-

目標クリアのための歩行量・時間をAIが自動提案

-

-

脱炭素量表示

-

歩行距離をもとに、交通機関利用時の削減CO₂を可視化

-

-

チャット機能

-

部署や拠点を超えた交流を促進

-

-

掲示板機能

-

社内外のニュースや資料を共有し、コメントも可能

-

2.カロリパークス会員限定「レシート買取サービス」

会員を対象に、日常生活で使う光熱費・通信費・スーパー・コンビニなどのレシートをマーケティング調査として買い取る仕組みを導入(※給与所得には該当しません)。年間流通額は約4億9,635万円(2024年実績)と、多くのユーザーに活用されています。対象は全国約131万店舗・施設あるため、 「特別な施設を探さなくても、いつものお店で使える」実用性の高さが支持されています。

今後の展望

カロリパークスは、より働く人の“日常”に寄り添う福利厚生を実現するため、2026年1月末までに大幅な機能拡充を予定しています。

睡眠の質を可視化し仲間と励まし合える睡眠計測・ランキング機能、

AIが食事内容から自動でカロリーを算出する食事管理機能、

そして健康診断結果をアプリ上で管理できるヘルスデータ連携など、健康行動をもっと身近に、

もっと楽しく続けられる仕組みです。

“歩く・食べる・眠る”といった日々のあたりまえをサポートし、誰にとっても使いやすい福利厚生へ。

カロリパークスは、働く人の生活をまるごと支えるプラットフォームへと進化を続けていきます。

株式会社びねつについて

インターネットと少しのアイデアによって、情報を『無料化』『最新化』『最量化』し、1人でも多くの人々に、新たな出会い、新たな経験、新たな気づきを提供しています。

【会社概要】

会社名 :株式会社びねつ

設立 :2015 年 2 月

代表者 :代表取締役社長 髙嶺 克也

資本金 :3,410万円(資本準備金含む)

所在地 :那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル10F

URL :https://be-netz.com/index.php

事業内容 :法人向け福利厚生サービス、成果報酬型求人サイト、転職支援サービス

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像