たかが鼻血されど鼻血・・・

きちんと診断されず不安を抱える中、日々くり返す鼻血に耳鼻科医を含む医師から誤った止血処置が行われ悪化する―理解されない苦しみと、止血材料も取り上げられ認知不足が課題のオスラー病。

認知度わずか10%の希少疾患「オスラー病」 患者支援と医療啓発を進める唯一の全国団体 ― 特定非営利活動法人日本オスラー病患者会

特定非営利活動法人日本オスラー病患者会(代表理事:村上匡寛)は、全国に点在するオスラー病(遺伝性出血性毛細血管拡張症/HHT)患者とその家族を支援するとともに、医療従事者や社会全体への認知拡大を目指して活動しています。オスラー病の診断率はわずか10%未満とされ、正しい知識の普及と医療体制の整備は急務です。

オスラー病(HHT)とは 〜全身性の血管奇形を伴う指定難病227〜

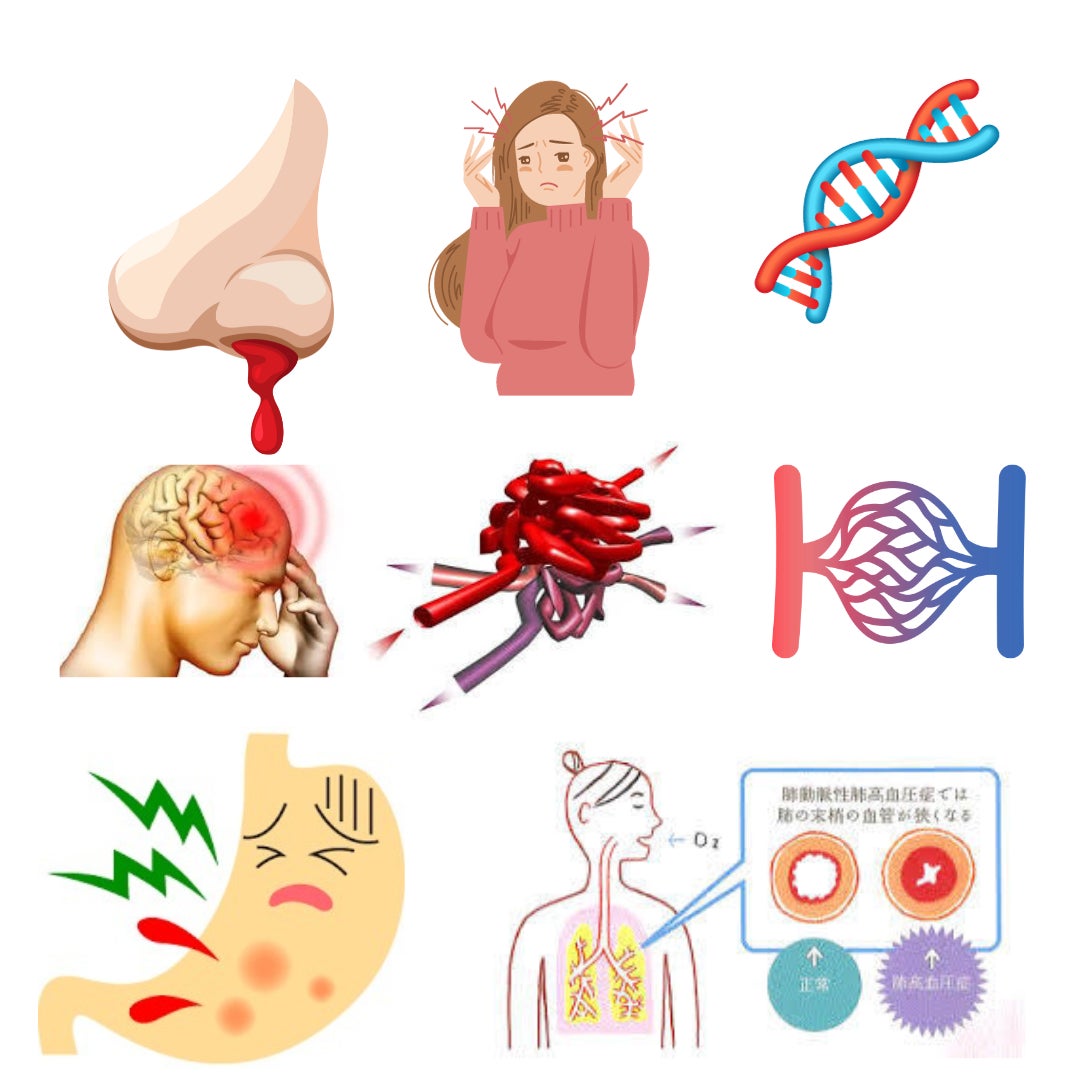

オスラー病(HHT:Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia)は、常染色体優性遺伝によって発症する全身性の血管異常疾患です。患者の約90%以上に、日々くり返す鼻出血や皮膚・口腔・内臓(肺・肝臓・脳・消化管)の動静脈奇形が見られ、合併症として慢性貧血、脳梗塞、心不全、消化管出血、重篤な感染症などを引き起こすこともあります。

国内患者数は推定で約1万人とされながらも、診断率はわずか10%未満。「知られていない病気」であることが、患者の命と生活の質を脅かす大きな要因となっています。

オスラー病(遺伝性出血性毛細血管拡張症)は、厚生労働大臣が定める指定難病の一つであり、遺伝子の変異により全身の血管に異常が生じる疾患です。特に鼻腔内での毛細血管拡張が頻繁な鼻血の原因となります。この繰り返す鼻血は、オスラー病の最も一般的なサインであり、適切な耳鼻咽喉科医であれば、鼻腔内の詳細な診察と丁寧な問診により、早期にオスラー病の可能性を疑い、診断に繋げることが可能です。

しかしながら、当会が把握している現状では、多くの耳鼻咽喉科医がオスラー病に対する認識不足から、患者の診療を拒否したり、症状に対する誤った治療を行うケースが後を絶ちません。これにより、オスラー病患者は適切な診断を受けられず、病状が進行し、QOL(生活の質)の著しい低下を招いています。難病の患者に対する医療等に関する法律(難病医療法)が施行され、難病患者への支援が強化されているにもかかわらず、オスラー病患者がその恩恵を十分に受けられていない現状は、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病患者支援法)の概要の趣旨に反すると考えます。

医療現場における稀少難病「オスラー病」患者が直面する課題:誤診、診療拒否、不適切な処置(耳鼻科編)

オスラー病では、特に鼻の毛細血管が異常に拡張し非常に脆弱で、下を向く動作などわずかな刺激や乾燥、軽い鼻すすり、くしゃみ、就寝中の微動だけでも出血を引き起こします。出血が1時間以上止まらないこともあり、患者は日常的に強い不安と身体的疲弊にさらされています。

オスラー病の診断について

オスラー病(遺伝性出血性毛細血管拡張症)は、特徴的な症状に基づいて診断されます。診断の際は、医師からすれば比較的に簡単で、国際的なガイドラインで定められた以下の4項目を確認します。

① 繰り返す鼻血: 鼻の粘膜にある血管の拡張(毛細血管拡張)が原因で、頻繁に鼻血が出ます。

② 皮膚や粘膜の毛細血管拡張: 舌や唇、指先などに赤い斑点(毛細血管拡張)が見られます。

③ 内臓の毛細血管拡張: 肺、肝臓、消化管などの内臓にも血管の拡張がみられることがあります。

④ 家族歴: オスラー病の家族がいる場合、診断の重要な手がかりになります。

以上の4項目の内、3つ以上有ると確診、2つ以上で疑診、1つだけでは可能性が低いとされます。

多くの患者が繰り返す鼻血で耳鼻咽喉科を受診するため、耳鼻科医師がオスラー病に関する知識を持っていれば、耳鼻咽喉科で診断に至る可能性が多くあると考えられ、日本HHTJAPANなどの詳しい医師にバトンタッチ(紹介)することで患者はきちんとその他の診察や治療をうけることができます。

くり返す鼻血治療の現状

現状、多くの耳鼻咽喉科でオスラー病患者が鼻血処置を拒否、たとえ受診できても認識不足により誤った一般の鼻血止血法(強い圧迫止血・ガーゼ圧迫・焼灼術・止血レーザーなど:救命時を除く)をくり返し行うため、周辺の脆い血管を破壊し一時的に止血できて治療後、更に出血を悪化させる誤った治療・処置が今なお繰り返し行われている状況にあります。(一例として、ボスミン液の多用によるアレルギー発症事例などが挙げられます。)

しかし、全国僅かにおられるオスラー病の血管構造を理解している耳鼻科医師はきちんとサージセルで的確に止血処置ができています。

医療現場への声が届かない現状と、その影響

オスラー病患者が抱える厳しい現状について、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会などの専門団体へ繰り返し訴えようとしても、情報や意見の聴取が事実上拒否され、患者の声は医療現場に届かず、放置され続けています。

その結果、多くの患者は「体質」などとして見過ごされ、命に関わる出血リスクに常に晒され、貧血が悪化するだけでなく、QOL(生活の質)が著しく低下しています。さらに、オスラー病に関する情報が看護師や救急救命士にも十分に伝わらないため、彼らが適切な対応を取ることが難しいという二重の苦しみが生じています。

課題の背景にある構造的な問題

このような状況の背景には、いくつかの構造的な問題が考えられます。

まず、オスラー病が稀少難病であるため、病気そのものへの認知度が低いことが挙げられます。また、昼夜を問わず日々くり返えす鼻出血への対応には、オスラー病特有の止血法が必要で、一般的な止血法とは異なるという点が、医療従事者に十分に認知されておりません。

さらに、医療従事者の経験不足に加え、オスラー病の診療は多くの手間と時間を要するにもかかわらず、診療報酬(保険点数)が見合わないとされていることも、間接的な要因として存在していると考えられます。これらの課題が複合的に絡み合い、患者が適切な医療を受けにくい状況を生み出しています。

止血剤サージセル使用制限による新たな障壁

オスラー病患者の鼻出血に有効とされていた局所止血材「サージセル(SURGICEL)」が近年、手術用途に限定された医療資材に分類され、医療現場や患者の手元での使用が難しくなりました。

この変更により、本来であれば患者自身が在宅で適切に止血できる機会が奪われ、救急搬送や耳鼻科医の夜間や休日対応の必要性が増し、結果として医療現場の負担増・医療費の上昇を招く状況となっています。逆にいえば、安全にセルフケアが可能な止血材が使用できれば、患者の生活が大きく改善され、社会的な医療コストの抑制にもつながるのです。

これは、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会などの専門団体が主導することで実現可能だと考えます。

日本オスラー病患者会の活動と展望

当会は2012年に現代表が任意団体として活動を開始し、2015年に特定非営利活動法人として法人化し、患者本人や家族、医療従事者への正確な情報提供を軸に、全国各地で以下のような取り組みを行っています。

医師・看護師・救急隊員向けの啓発資料・動画の作成と提供

遺伝子検査の推進と適切な治療環境の整備支援

SNS・YouTube・noteなどを活用した社会的認知活動

医療政策への提言活動準備中(厚労省・学会・自治体への意見提出)

2025年度には、札幌・秋田・埼玉・名古屋・大阪・松山・福岡・熊本など、全国各地で患者交流会や公開講演会を開催し、正しい知識の普及と患者の声の共有を進めています。

今後の目標 ―「見えない病」を、見える社会へ

オスラー病や希少性難病は、見逃されやすく、医師ですら知らない難病です。しかし、早期診断と適切な対処があれば、重症化を防ぎ、QOLを大きく改善することが可能です。それにより医療費の抑制も可能となります。

特定非営利活動法人日本オスラー病患者会は、「名も知られていない病気」を社会に“見える化”し、一人でも多くの患者が適切な医療にアクセスできる社会の実現を目指して、今後も他の団体とも連携し啓発と支援の輪を広げてまいります。

国民の皆様のご支援をお願いいたします。

オスラー病の解説ナレーションです。

興味のある方はお聞きください。

次回は「遺伝子検査」にかかる問題についてお話しします。

■団体概要

名称:特定非営利活動法人 日本オスラー病患者会

設立:2023年(任意団体としては2015年より活動)

代表理事:村上 匡寛

活動内容:患者支援、医療啓発、政策提言、情報発信、全国交流会の開催など

ホームページ:https://www.hht.jpn.com/

E-mail: info@hht.jpn.com

SNS:Instagram / X(旧Twitter) / YouTube / note などで随時情報発信中

すべての画像