『お酒での失敗経験』がある人は7割超え!?二日酔いがひどかったお酒ランキングも発表!医師に聞く、二日酔いの原因とは…

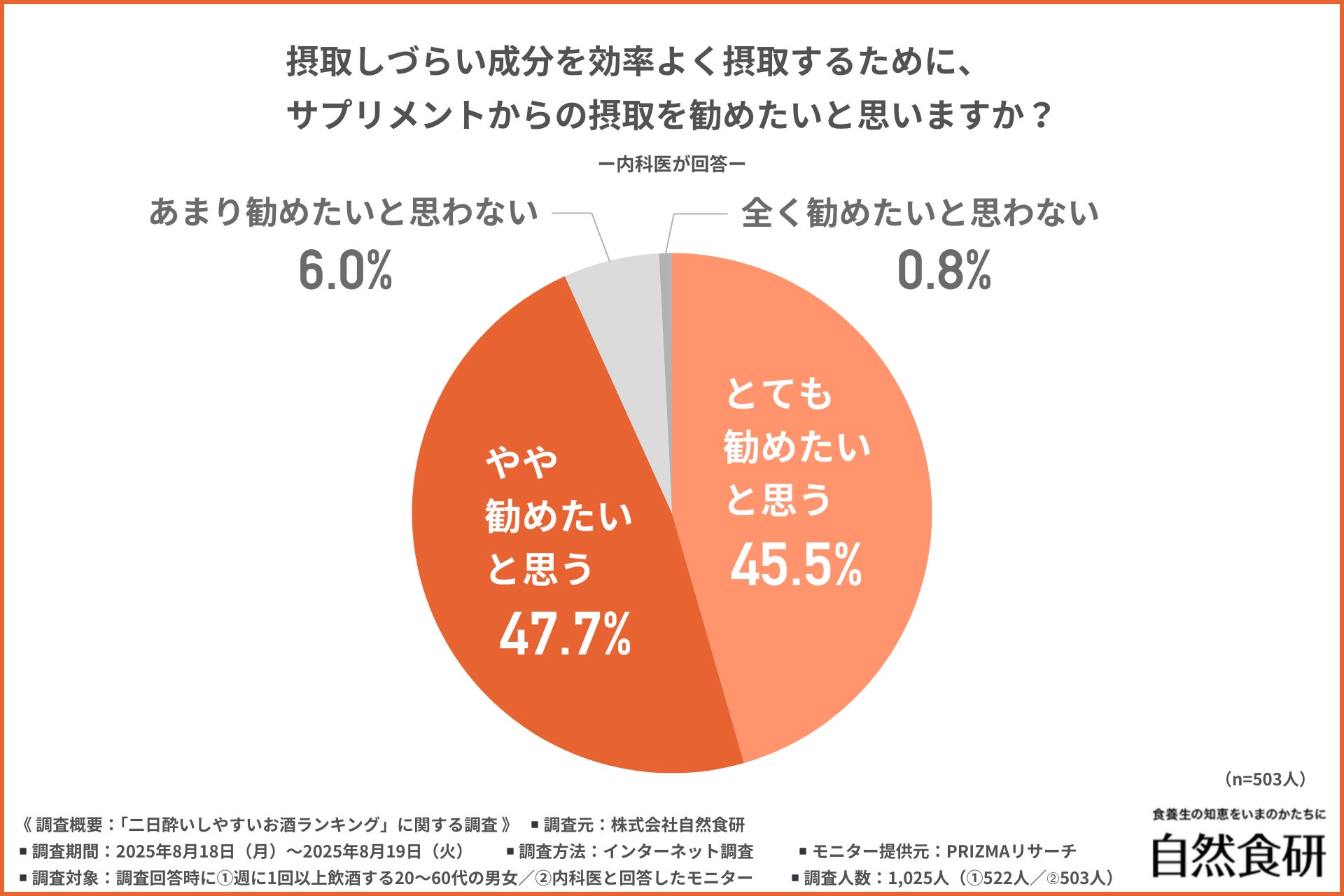

食生活では摂取しづらい栄養素、約9割の医師がサプリメント活用に肯定的!

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医を対象に、「二日酔いしやすいお酒ランキング」に関する調査を行いました。

「翌朝の不調がつらい」「翌日まで体調が戻らない」といった飲酒後の不快感に悩んだ経験はありませんか。

単に飲みすぎただけでなく、お酒の種類や飲み方、体調や年齢など、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。

では、私たちが普段口にしているお酒の中で、最も二日酔いになりやすいのは一体どれなのでしょうか。

また、医師はどのようなメカニズムや対策を挙げているのでしょう。

そこで今回、株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医を対象に、「二日酔いしやすいお酒ランキング」に関する調査を行いました。

調査概要:「二日酔いしやすいお酒ランキング」に関する調査

【調査期間】2025年8月18日(月)~2025年8月19日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,025人(①522人/➁503人)

【調査対象】調査回答時に①週に1回以上飲酒する20~60代の男女/②内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

約7割がお酒で失敗した経験があると回答!飲酒後のケア1位は「水分を多めに摂る」

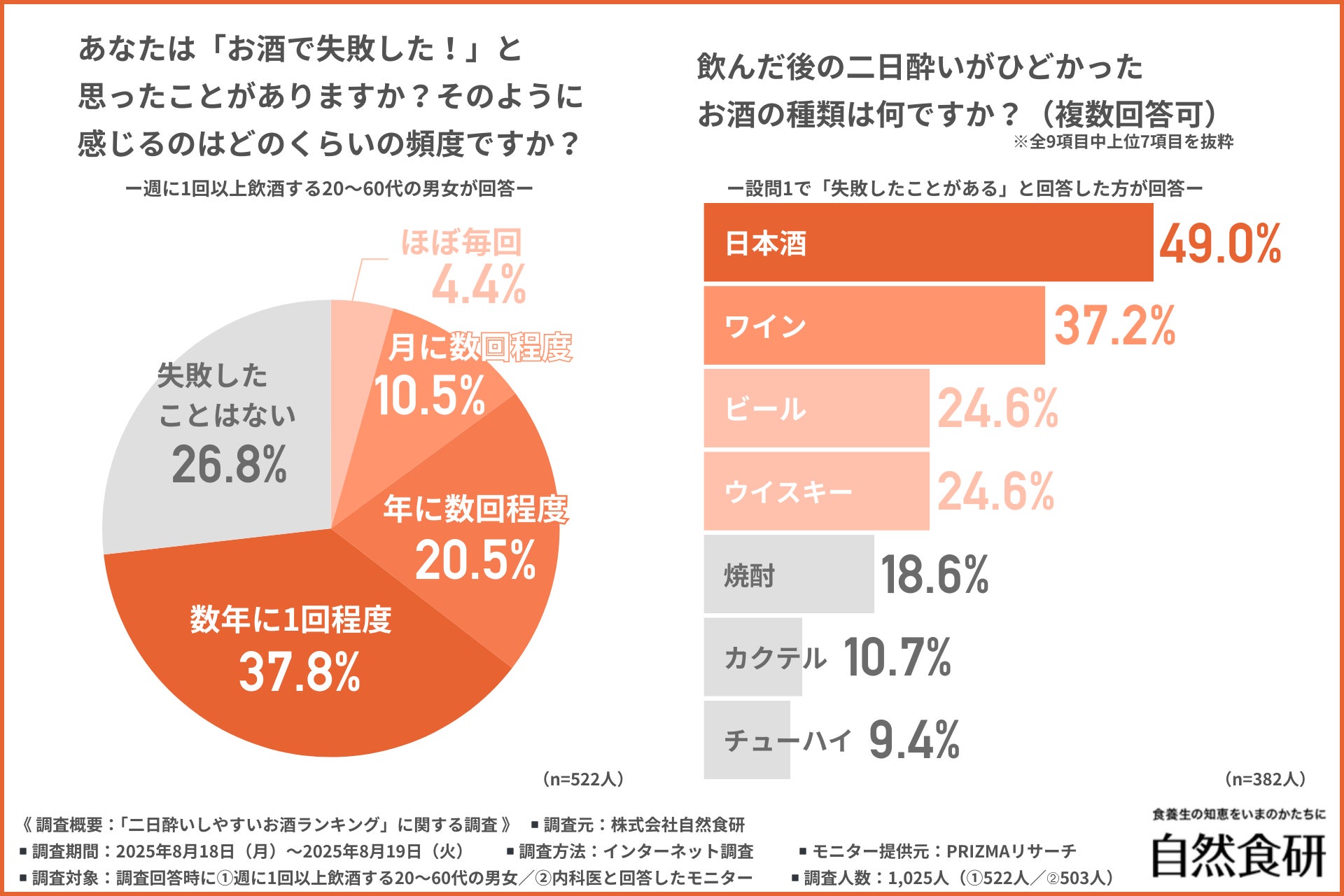

はじめに、飲酒時の失敗経験とその頻度について、週に1回以上飲酒する20~60代の男女にうかがいました。

「「お酒で失敗した!」と思ったことがあるか、そのように感じる頻度」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『ほぼ毎回(4.4%)』

『月に数回程度(10.5%)』

『年に数回程度(20.5%)』

『数年に1回程度(37.8%)』

『失敗したことはない(26.8%)』

「失敗したことはない」と回答した方は約3割にとどまり、多くの方が飲酒での失敗経験があるようです。

頻度として「数年に1回程度」が最多になりましたが、「月に数回」「年に数回」「ほぼ毎回」という方も一定数おり、飲酒に伴うリスク管理は重要であることが明らかになりました。

また、失敗のシーンを年代別に考えてみると、20代では飲酒を出来るようになり、大学やサークル活動で盛り上がりすぎてしまったり、社会人になり会社の飲み会で羽目を外してしまうケース、30代・40代では仕事の会食や同僚との飲み会でつい深酒してしまうケース、50代以降では地域の集まりや友人との再会の場で羽目を外すケースなど、ライフステージごとに異なる背景があるのではないでしょうか。

では、飲酒した次の日の二日酔いがひどかったお酒の種類は何なのでしょうか。

前の質問で「失敗した経験がある」と回答した方に、「飲んだ後の二日酔いがひどかったお酒の種類」について尋ねたところ、『日本酒(49.0%)』が最も多く、『ワイン(37.2%)』『ビール(24.6%)』『ウイスキー(24.6%)』となりました。

『日本酒』が約半数と最多という結果になりました。日本酒はアルコール度数が比較的高い一方で口当たりが柔らかいため、気づかないうちに飲みすぎやすい傾向があるのではないでしょうか。

また、『ワイン』や『ビール』なども不調の原因になりやすいとされており、飲む種類によって翌日の体調に差が出ることがうかがえます。

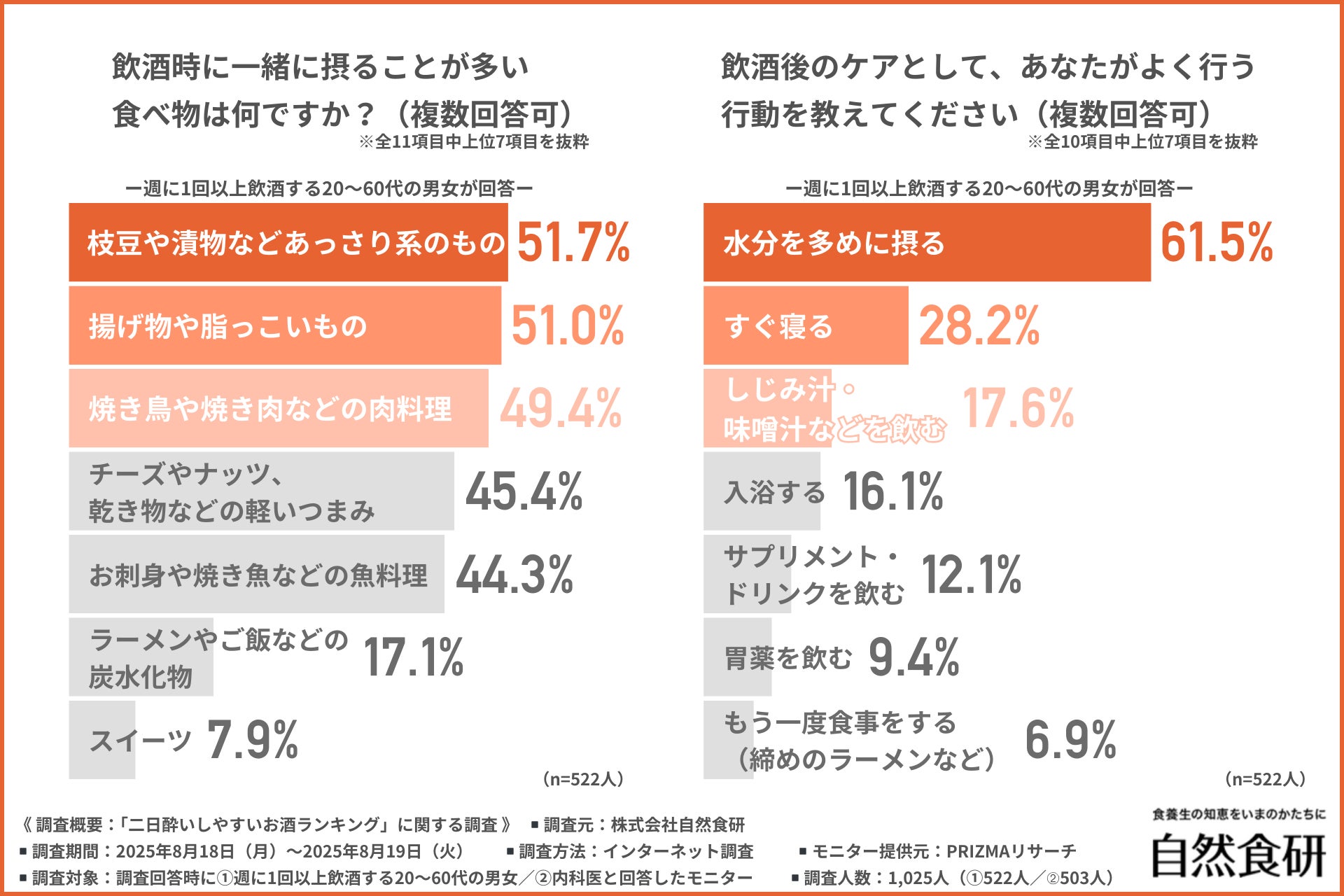

続いて、飲酒時に一緒に摂ることが多い食べ物についてもうかがいました。

「飲酒時に一緒に摂ることが多い食べ物」について尋ねたところ、『枝豆や漬物などあっさり系のもの(51.7%)』『揚げ物や脂っこいもの(51.0%)』『焼き鳥や焼き肉などの肉料理(49.4%)』が上位に挙がりました。

「枝豆や漬物などあっさり系のもの」という回答が最多になりましたが、全体として、味が濃く、脂っこい料理が好まれている傾向がみられました。

対照的に、「炭水化物」や「スイーツ」といった食べ物の割合は低く、飲酒時は食事より“つまみ”が中心となることが一般的のようです。

では、飲酒後にどのようなケアを行っているのでしょうか。

「飲酒後のケアとして、あなたがよく行う行動」について尋ねたところ、『水分を多めに摂る(61.5%)』が最も多く、『すぐ寝る(28.2%)』『しじみ汁・味噌汁などを飲む(17.6%)』となりました。

飲酒後のケアとしては、脱水対策が最も多い結果となりました。

また、「早めの就寝」「汁物を飲む」など、身体の回復を意識した行動が多く挙げられており、二日酔いの軽減を目的とした工夫をしている様子がうかがえます。

続いて、飲酒による不調を軽減するために、取り入れている工夫やライフハックについて詳しく聞きました。

■二日酔いを軽減するために取り入れている工夫とは?

・水をたくさん飲む(20代/女性/高知県)

・空腹時の飲酒はしない(40代/男性/神奈川県)

・飲まない日を1日おきにつくる(50代/女性/神奈川県)

水分補給や空腹時を避けるといった“その場の工夫”に加え、休肝日の設定といった“長期的な習慣”まで、幅広い対策が意識的に実践されています。

いずれも身体の負担を軽減しようとする行動であり、日常生活に無理なく取り入れられることが背景にあると考えられます。

医師が意識するとよいと考える生活習慣とは?

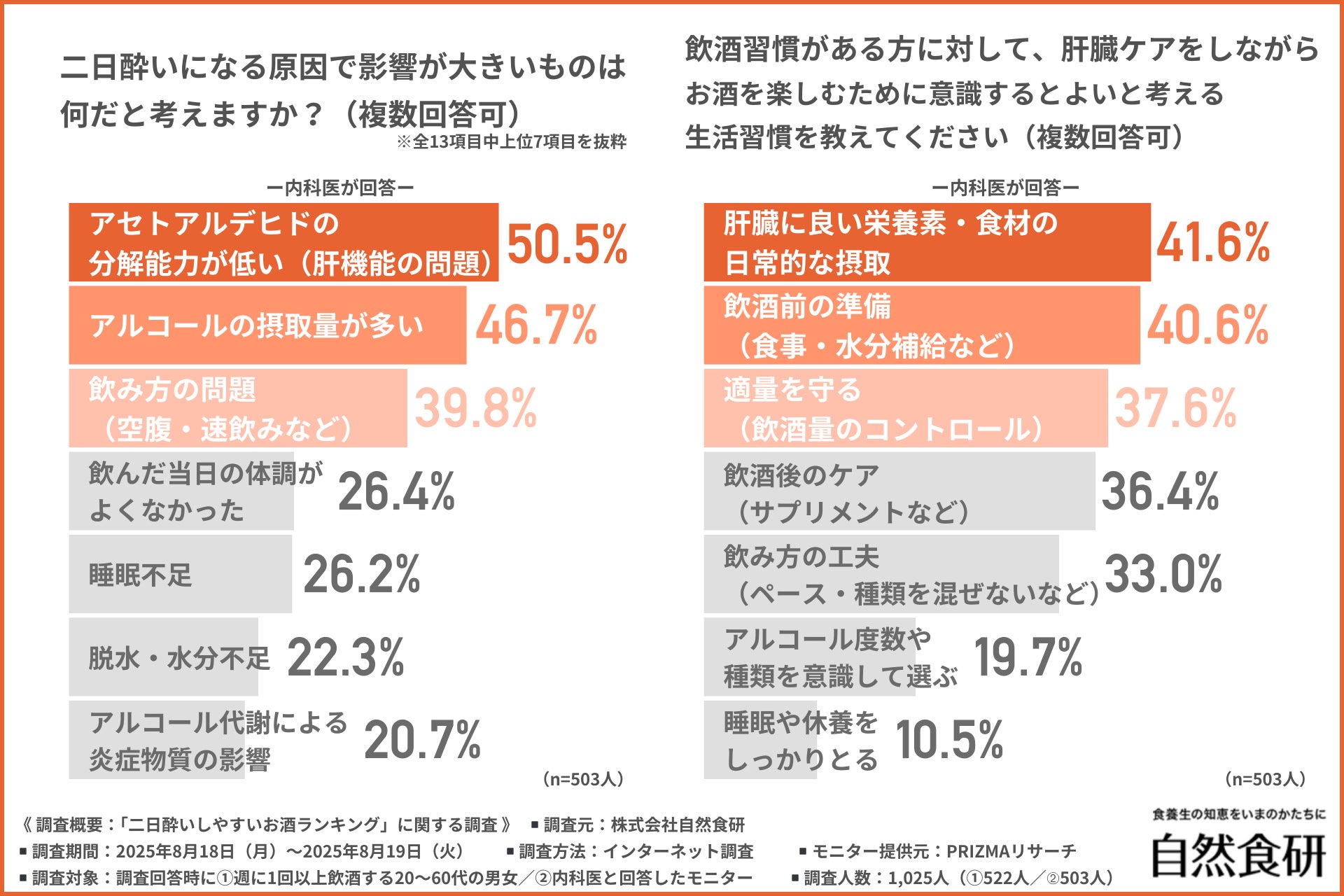

ここからは、内科医にうかがいました。

「二日酔いになる原因で影響が大きいもの」について尋ねたところ、『アセトアルデヒドの分解能力が低い(肝機能の問題)(50.5%)』が最も多く、『アルコールの摂取量が多い(46.7%)』『飲み方の問題(空腹・速飲みなど)(39.8%)』となりました。

二日酔いは単に「飲みすぎた結果」だけではなく、肝機能の問題やアルコールの摂取量、さらには飲酒時の状況によって大きく左右されることが示されました。

こうした要因を踏まえ、肝臓をいたわりながら飲酒を楽しむためには、どのようなことを意識した生活習慣がよいと考えられているのでしょうか。

「飲酒習慣がある方に対して、肝臓ケアをしながらお酒を楽しむために意識するとよいと考える生活習慣」について尋ねたところ、『肝臓に良い栄養素・食材の日常的な摂取(オルニチン、クルクミン、ビタミンB群など)(41.6%)』『飲酒前の準備(食事・水分補給など)(40.6%)』『適量を守る(飲酒量のコントロール)(37.6%)』が多く挙がりました。

食事や水分補給といった飲酒前の準備はもちろん、飲酒後の回復支援や飲み方の工夫まで、日常的な意識づけが肝臓の負担軽減につながると考えられているようです。

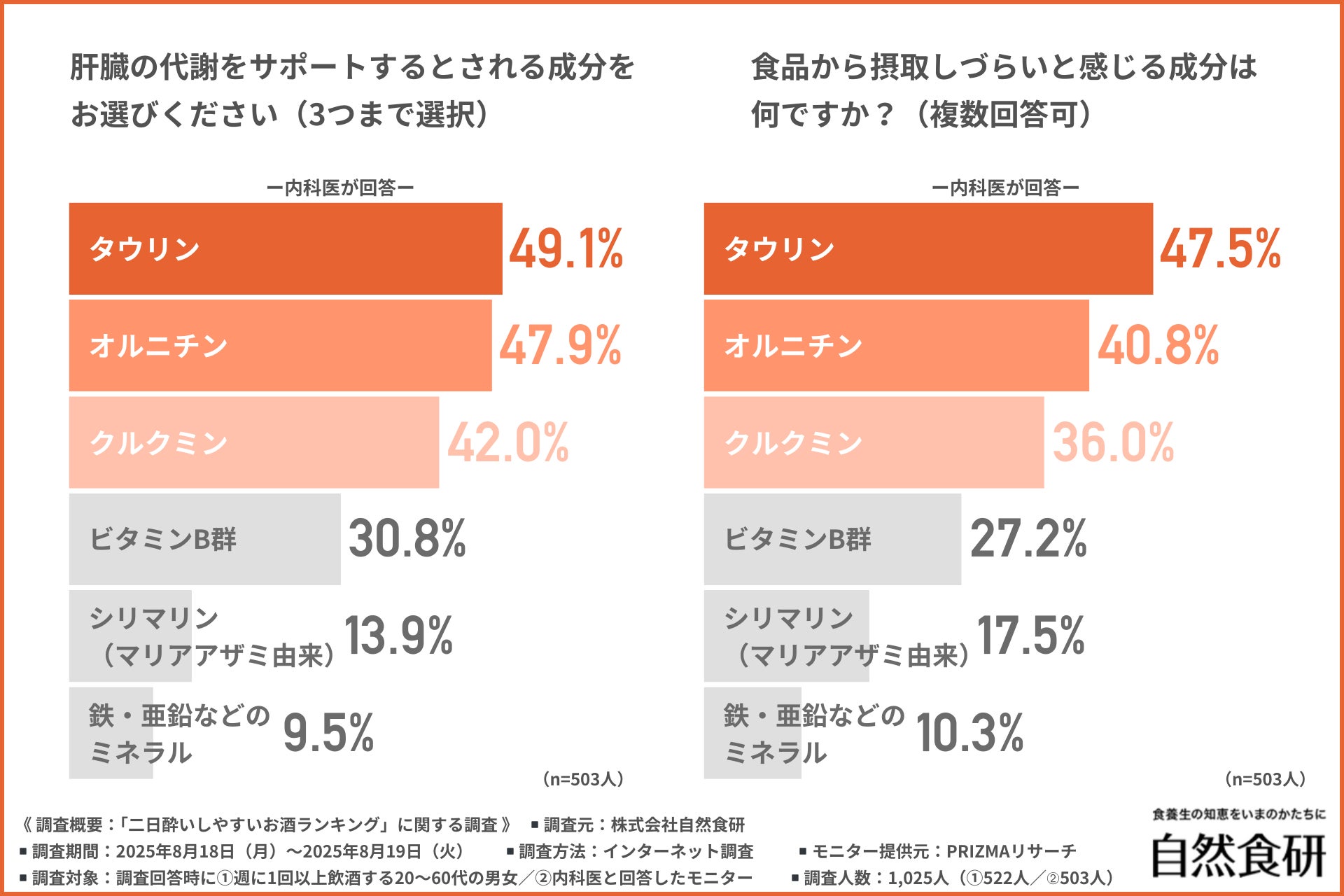

肝臓の代謝をサポートするとされる成分は「タウリン」「オルニチン」「クルクミン」

日々の生活習慣とあわせて注目される、肝臓の代謝を助ける働きを持つ成分について、引き続き内科医にうかがいました。

「肝臓の代謝をサポートするとされる成分」について尋ねたところ、『タウリン(49.1%)』『オルニチン(47.9%)』『クルクミン(42.0%)』が上位を占めました。

これらの成分は一般的に肝臓の代謝をサポートすると考えられており、また、ビタミンB群やシリマリンといった成分も一定数の支持があることがわかりました。

では、これらの成分の中で食事で摂取しづらいものはどれなのでしょうか。

「食品から摂取しづらいと感じる成分」について尋ねたところ、『タウリン(47.5%)』『オルニチン(40.8%)』『クルクミン(36.0%)』が上位に挙がりました。

これらの成分は魚介類やしじみ、香辛料などに含まれていますが、日常の食事で十分な量を摂るには、かなり大量に食べる必要があるため、現実的には不足しがちだと認識されているようです。

そのような背景から、摂取しづらい成分についてサプリメントでの補給を勧めたいと思う方はどの程度いるのでしょうか。

「摂取しづらい成分を効率よく摂取するために、サプリメントからの摂取を勧めたいと思うか」と尋ねたところ、約9割が『とても勧めたい(45.5%)』『やや勧めたい(47.7%)』と回答しました。

現代の食生活では補いきれない栄養素を効率的に摂取する手段として、医師の間でもサプリメントの活用は評価されていることがわかりました。

まとめ:お酒の楽しみ方と健康管理、双方の視点から見えた共通の課題と実践

今回の調査で、週に1回以上飲酒する20~60代の男女と、日々患者と向き合う内科医の視点から、飲酒習慣と健康管理に関する実態が明らかになりました。

週に1回以上飲酒する20~60代の男女の多くが過去に飲酒での失敗を経験しており、「数年に1回程度」「年に数回程度」といった“たまの失敗”が多いことがわかりました。

その一方で、「失敗したことはない」という回答も約3割にのぼり、飲み方や自己管理のあり方に個人差があることも示されています。

二日酔いの原因になりやすいお酒としては「日本酒」が最も多く挙げられ、「ワイン」「ビール」「ウイスキー」といった発酵・蒸留酒も続きました。

飲酒時に食べるものは「あっさり系」「脂っこいもの」「肉料理」などのつまみ系が中心であり、「水分を多めに摂る」「すぐ寝る」「汁物を飲む」といった飲酒後のケアも実践されていることがわかりました。

一方で、内科医への調査では、二日酔いの原因で影響が大きいものとして「アセトアルデヒドの分解能力」「アルコール摂取量」「飲み方の問題」など、科学的根拠に基づくものが上位に挙がりました。

肝臓ケアをしながらお酒を楽しむための生活習慣については、「肝臓に良い栄養素・食材の摂取」「飲酒前の準備」「飲酒量のコントロール」が重視されているようです。

また、肝臓の代謝をサポートするとされる成分としては「タウリン」「オルニチン」「クルクミン」への注目が高いことが確認されました。

しかしながら、これらの成分は食品からの摂取が難しいとされることから、医師の約9割がサプリメントの活用に肯定的であることがわかりました。

今後は、飲酒による不調のリスクを正しく理解し、自身の体質に合った予防とケアを習慣化することが、快適な飲酒生活につながるといえるでしょう。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「二日酔いしやすいお酒ランキング」に関する調査を実施した株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、「しじみ習慣」(https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/)を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

<しじみの栄養>

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

<しじみ習慣の製法>

①しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

②水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

③しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

<品質管理>

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

<原材料>

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL:https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像