会社員の約7割が「断れない」!?接待や会食による飲酒の実態を徹底調査

接待や会食で増える飲酒量、翌日の不調…内科医の約9割がケアが必要と回答

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医を対象に、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査を行いました。

ビジネスシーンに欠かせない接待や会食ですが、取引先との信頼構築や社内コミュニケーションの一環として重要視される一方で、飲酒が習慣化しやすくなる可能性があります。

仕事の場だからこそ「断れずに飲む」こともあり、翌日のパフォーマンスや長期的な健康に影響を与える要因として懸念されています。

では、接待や会食に参加する会社員は、普段よりどの程度多くお酒を飲んでおり、翌日の体調や仕事へのどのような影響を感じているのでしょうか。

そして、内科医はこのような飲酒習慣についてどのように考えているのでしょうか。

そこで今回、株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医を対象に、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査を行いました。

調査概要:「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査

【調査期間】2025年9月5日(金)~2025年9月8日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,003人(①501人/②502人)

【調査対象】調査回答時に①接待や会食で日常的に飲酒する会社員/②内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

約7割が経験、会食でお酒を断れない現実

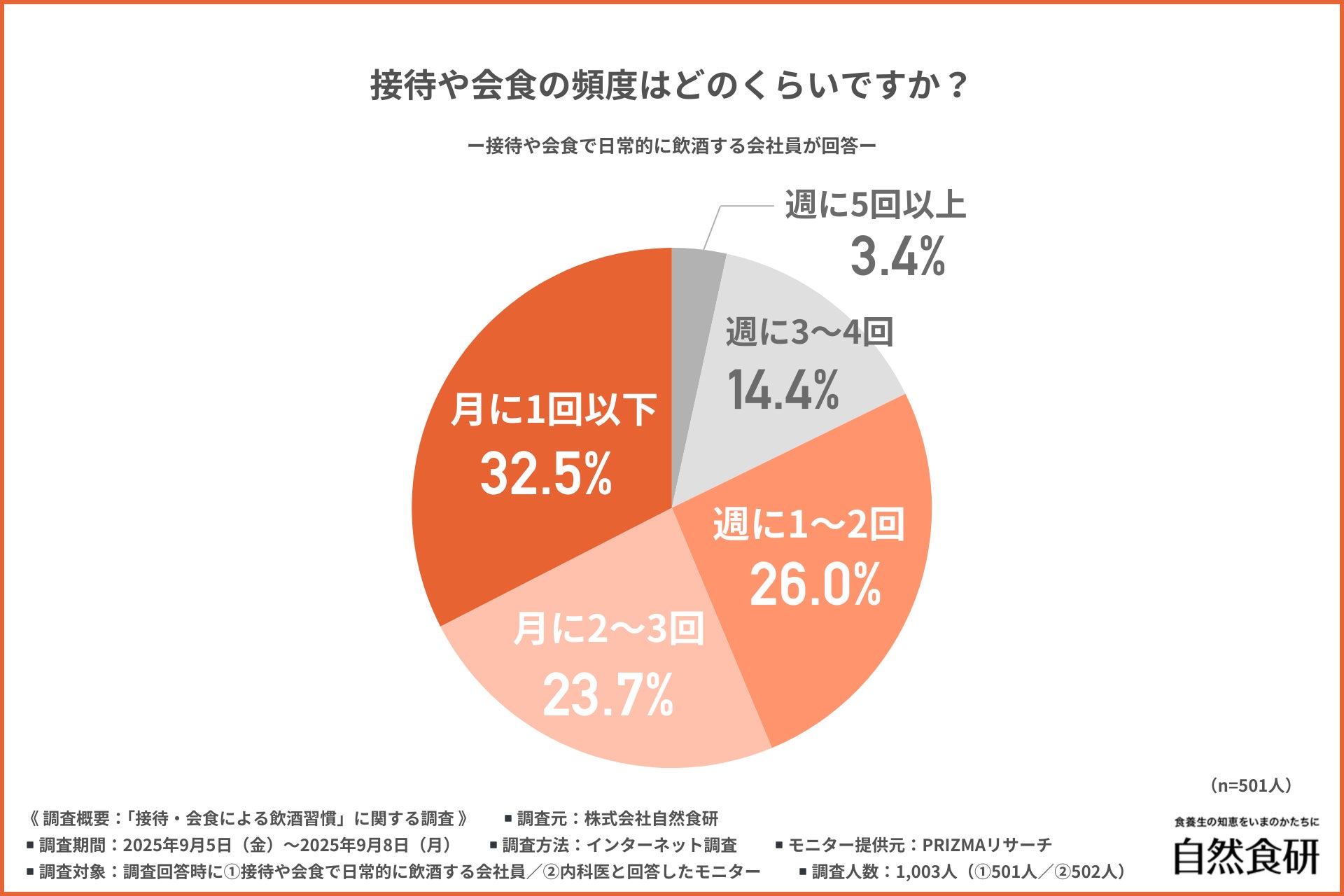

はじめに、接待や会食の頻度や飲酒量について、接待や会食で日常的に飲酒する会社員にうかがいました。

「接待や会食の頻度」について尋ねたところ、『月に1回以下(32.5%)』と回答した方が最も多く、『週に1〜2回(26.0%)』『月に2〜3回(23.7%)』と続きました。

『月に1回以下』と回答した方が最も多いですが、『週に1〜2回』『月に2〜3回』もそれぞれ2割を超えており、業種・役職・業務スタイルの違いが影響していると推測されます。

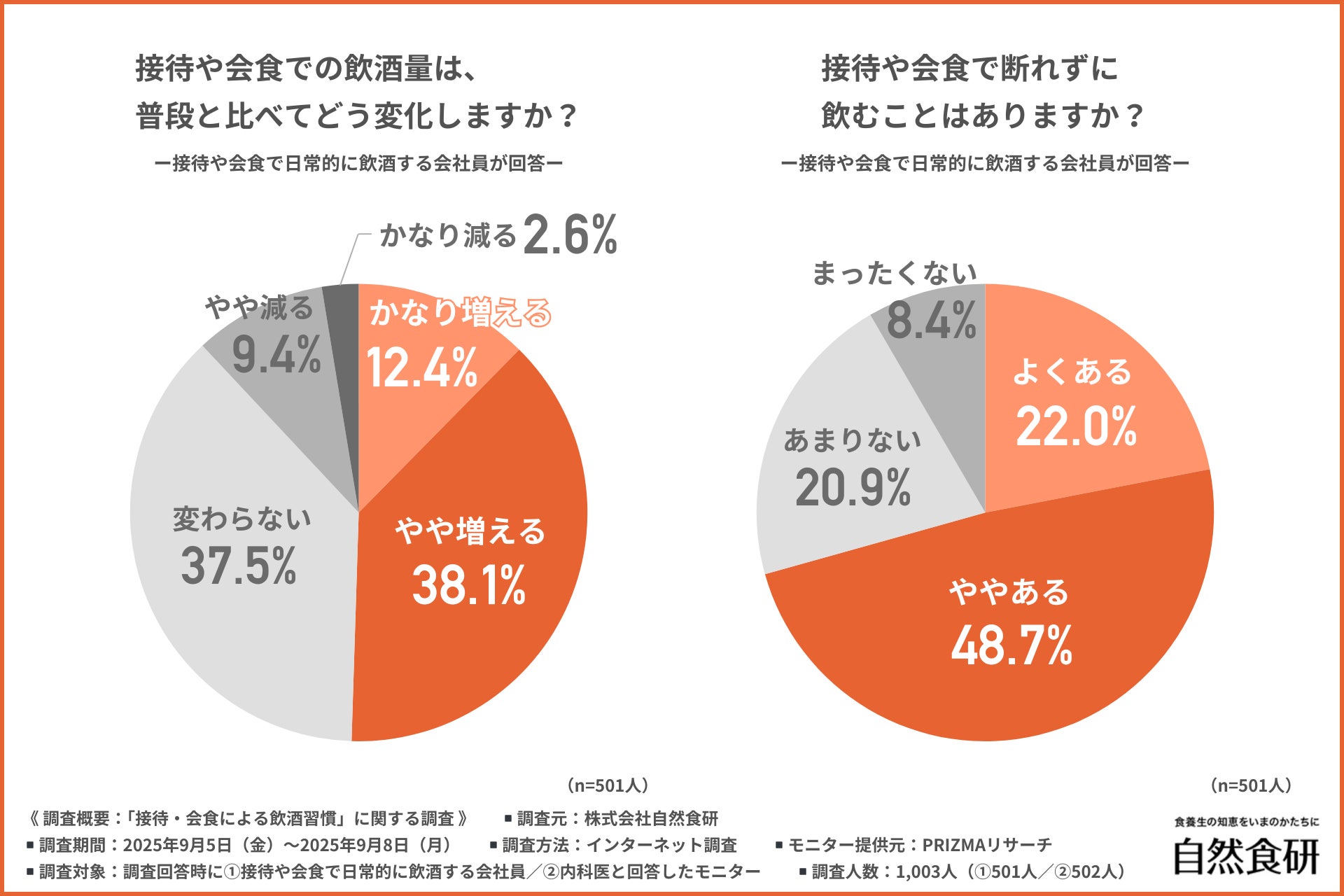

次に「接待や会食での飲酒量は、普段と比べてどう変化するか」について尋ねたところ、約半数が『かなり増える(12.4%)』『やや増える(38.1%)』と回答しました。

接待や会食では普段よりも飲酒量が増えると答えた方が約半数にのぼり、接待や会食では“普段よりも飲みすぎてしまう”ケースが少なくなく、仕事上の付き合いや場の雰囲気により、自分の意思だけでは調整が難しい実態が見えてきます。

では、どの程度の方が接待や会食で飲酒を断れなかった経験があるのでしょうか。

「接待や会食で断れずに飲むことはあるか」について尋ねたところ、約7割が『よくある(22.0%)』『ややある(48.7%)』と回答しました。

約7割が「断れずに飲むことがある」と回答したことから、ビジネスの場特有の“空気”や“断りにくさ”があるのではないでしょうか。

接待や会食の翌日のパフォーマンスへの影響と理想のケアとは

接待や会食による飲酒は体調にどのように影響しているのでしょうか。

引き続き、接待や会食で日常的に飲酒する会社員にうかがいました。

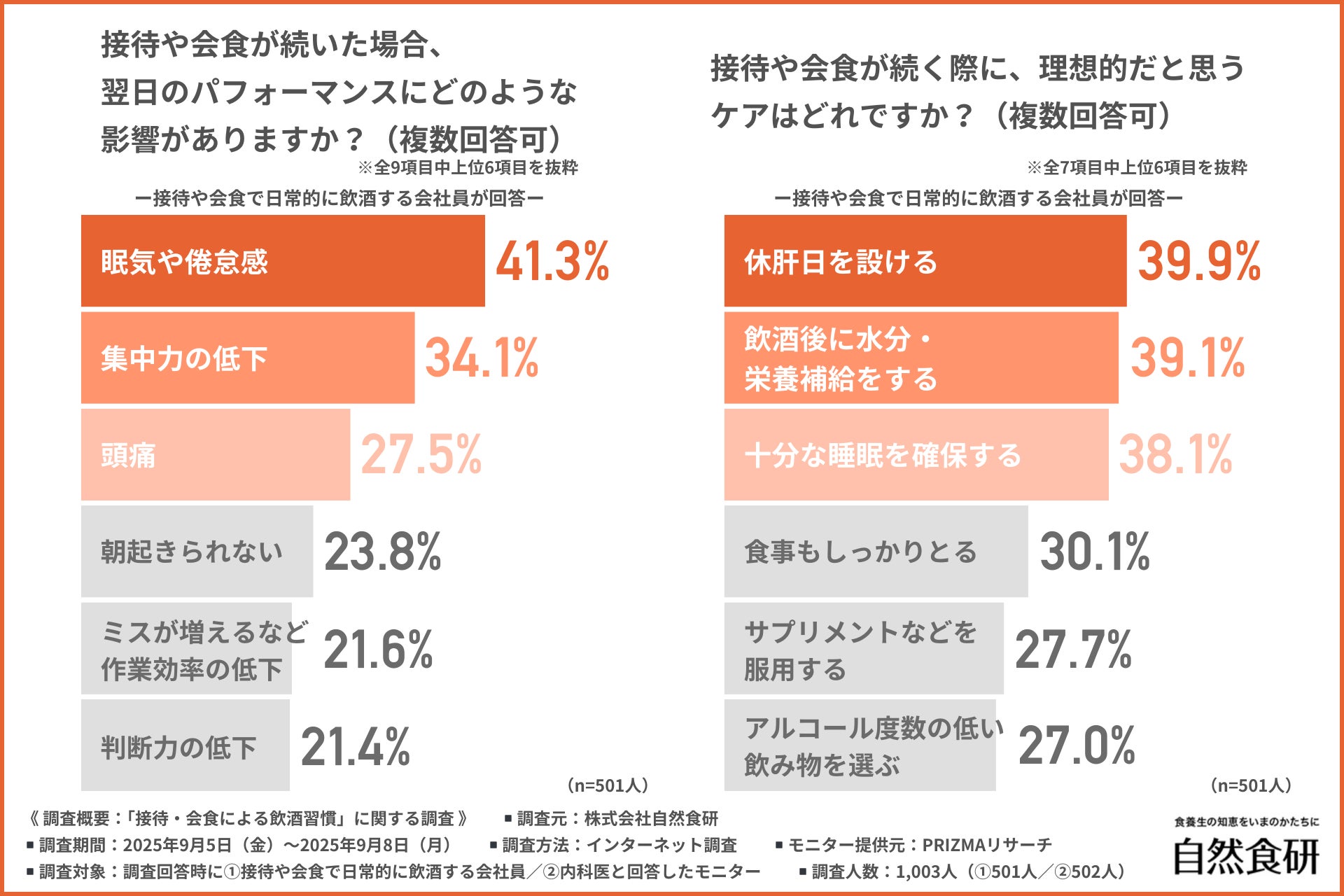

「接待や会食が続いた場合、翌日のパフォーマンスにどのような影響があるか」について尋ねたところ、『眠気や倦怠感(41.3%)』が最も多く、『集中力の低下(34.1%)』『頭痛(27.5%)』と続きました。

「眠気や倦怠感」が約4割を占めており、接待や会食が続いた際に多くの方が翌日の仕事に支障を感じている実態が明らかになりました。こうした影響は一時的な疲労にとどまらず、業務効率や判断力の低下を招く恐れがあります。

では、こうした不調に対して、会社員の方はどのようなケアを理想としているのでしょうか。

「接待や会食が続く際に、理想的だと思うケア」について尋ねたところ、『休肝日を設ける(39.9%)』が最も多く、『飲酒後に水分・栄養補給をする(39.1%)』『十分な睡眠を確保する(38.1%)』と続きました。

全体として「休む」「補う」「整える」といった基礎的なセルフケアが重視されているようです。接待や会食での飲酒が避けられない中でも、負担を最小限に抑える意識は多くの方にあることがうかがえます。

接待や会食後の体調ケアは「必要」と感じている内科医は約9割

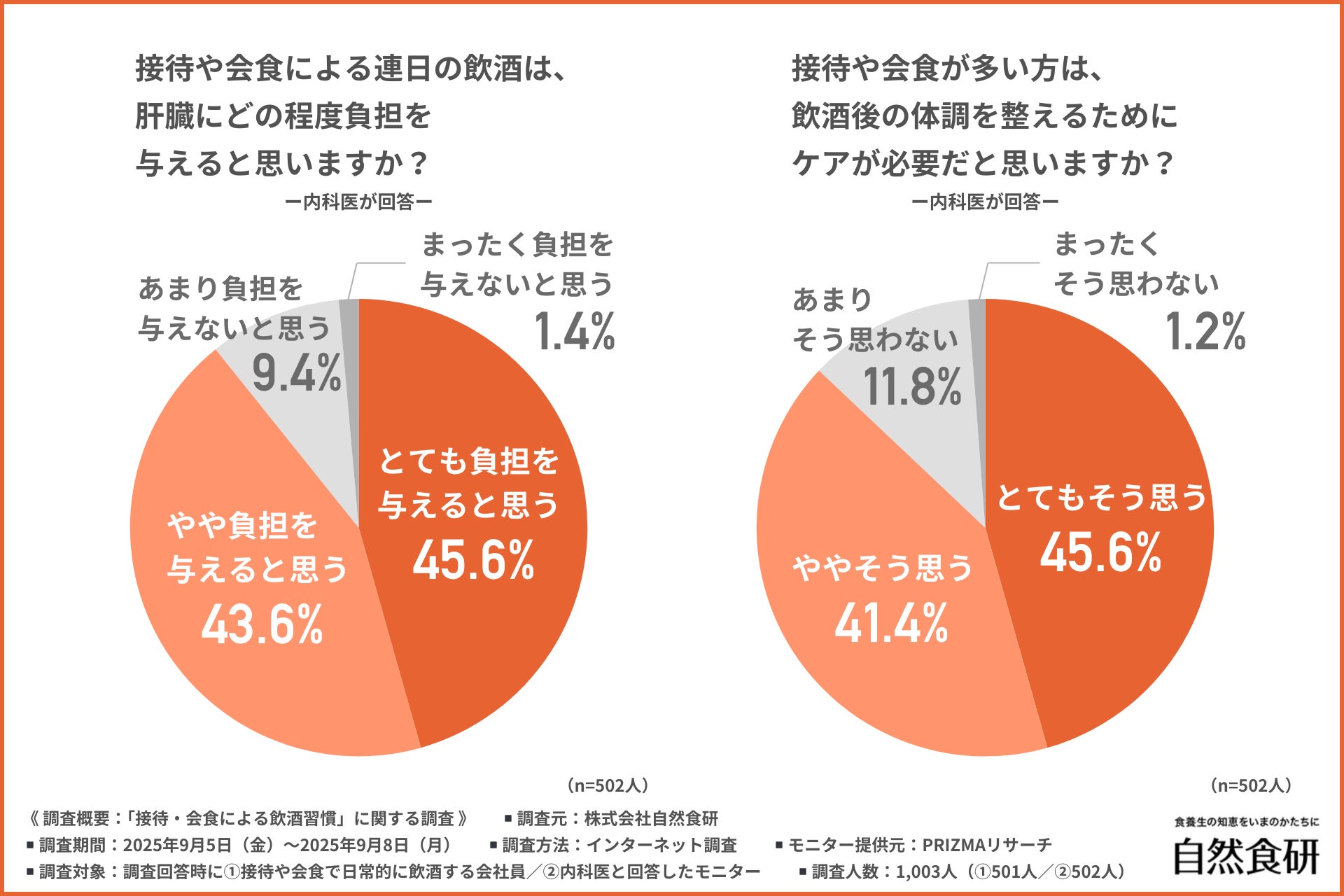

では、接待や会食による連日の飲酒は、肝臓にどれほどの負担をかけているのでしょうか。

ここからは内科医にうかがいました。

「接待や会食による連日の飲酒は、肝臓にどの程度負担を与えると思うか」について尋ねたところ、約9割が『とても負担を与えると思う(45.6%)』『やや負担を与えると思う(43.6%)』と回答しました。

多くの内科医が、日々接待や会食を重ねることで肝臓に大きな負担がかかっていると懸念していることがわかります。自覚症状が出にくい臓器だからこそ、気づかぬうちに疲弊している可能性を懸念している方も多いのではないでしょうか。

次に、「接待や会食が多い方は、飲酒後の体調を整えるためにケアが必要だと思うか」について尋ねたところ、約9割が『とてもそう思う(45.6%)』『ややそう思う(41.4%)』と、必要性を感じていることが明らかとなりました。

約9割の内科医が、接待や会食が多い方には飲酒後の体調ケアが不可欠だと感じていることが明らかになりました。連日の飲酒が健康や仕事のパフォーマンスに及ぼす影響を意識し、その負担を軽減するためのケアを重視していることがうかがえます。

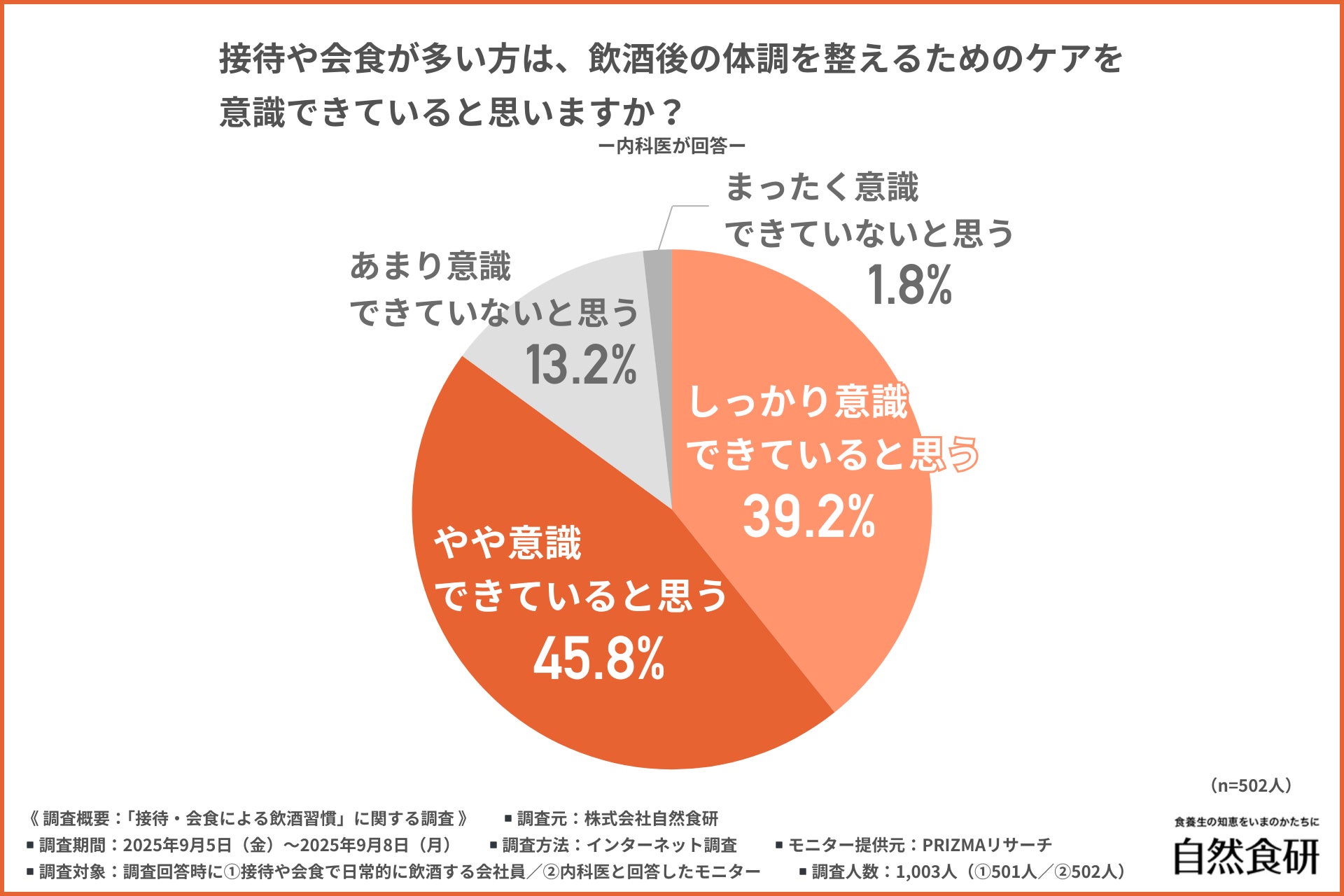

では、内科医は、接待や会食が多い方は飲酒後のケアをどの程度意識できていると思っているのでしょうか。

「接待や会食が多い方は、飲酒後の体調を整えるためのケアを意識できていると思うか」について尋ねたところ、約8割が『しっかり意識できていると思う(39.2%)』『やや意識できていると思う(45.8%)』と回答しました。

内科医の大多数が、接待や会食が多い方は飲酒後の体調ケアを意識できていると回答しており、多くの方が健康を気にかけていると内科医も認識していることが明らかになりました。

内科医が実践するケア第1位は「定期的な休肝日」

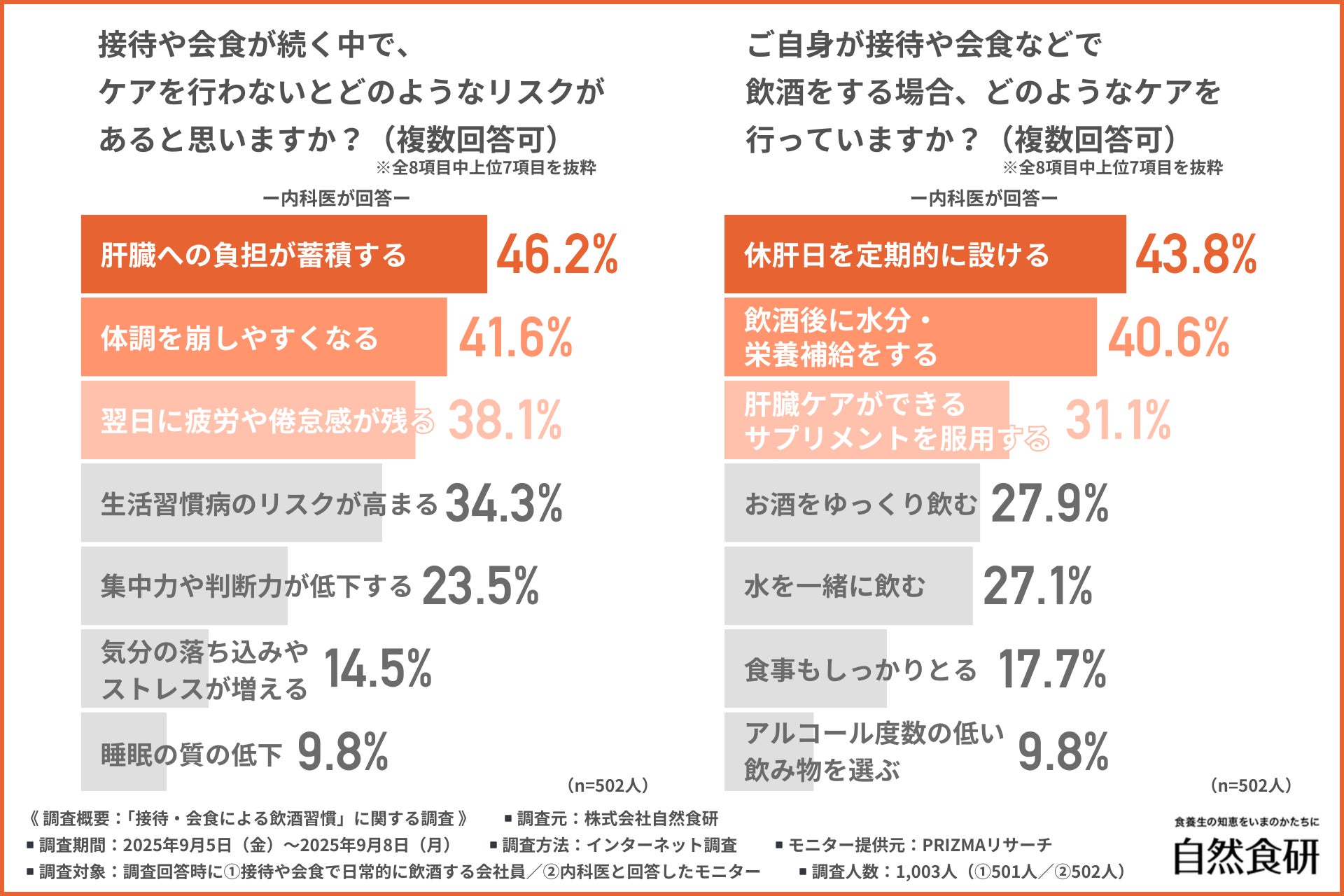

では、ケアを怠った場合にはどのようなリスクが生じると認識されているのでしょうか。

引き続き、内科医にうかがいました。

「接待や会食が続く中で、ケアを行わないとどのようなリスクがあると思うか」について尋ねたところ、『肝臓への負担が蓄積する(46.2%)』が最も多く、『体調を崩しやすくなる(41.6%)』『翌日に疲労や倦怠感が残る(38.1%)』と続きました。

約半数が「肝臓への負担が蓄積する」と回答しており、ケアを怠ると肝臓についてのリスクがあると認識されていることが明らかになりました。さらに「体調を崩しやすくなる」「翌日に疲労や倦怠感が残る」といった回答も多く、短期的な不調から慢性的な疾患リスクまで幅広い影響が懸念されているようです。

では、内科医は接待や会食で飲酒をする場合、体調を整えるためにどのようなケアを心がけているのでしょうか。

「ご自身が接待や会食などで飲酒をする場合、どのようなケアを行っているか」について尋ねたところ、『休肝日を定期的に設ける(43.8%)』が最も多く、『飲酒後に水分・栄養補給をする(40.6%)』『肝臓ケアができるサプリメントを服用する(31.1%)』と続きました。

接待や会食で飲酒をした際のケアとしては「休肝日を定期的に設ける」が約4割で最も多く、基本的な体調管理を重視する姿勢がうかがえます。会社員の理想とするケアと内科医が実際に行っているケアで「休肝日」と「水分・栄養補給」が共通して上位に挙がっており、意識の方向性は一致していることが示されました。また、内科医はサプリメントの服用が3割を超えており、補助的な手段も取り入れていることが明らかになりました。

まとめ:約7割の会社員が接待や会食での飲酒を「断れない」!ケアの必要性が浮き彫りに

今回の調査で、接待や会食で日常的に飲酒する会社員の実態や意識と、内科医の認識や実践から、接待や会食での飲酒についてのケアの必要性が明らかになりました。

会社員の「接待や会食の頻度」は、「月1回以下」が多い一方で、「週1〜2回」や「月2〜3回」と回答した方も2割を超えており、業種や役職によっては飲酒の機会が比較的多いことが推測されます。

また、接待や会食では飲酒量は「増える」と答えた方が約半数にのぼり、雰囲気や仕事上の関係性から“断れない状況”が形成されている実態も明らかになりました。その結果、約7割の方が「接待や会食では飲酒を断れない」と回答しており、ビジネス特有の空気感があることが示されています。

接待や会食が続くことで、翌日に「眠気・倦怠感」「集中力の低下」「頭痛」といった不調を感じている方が多く、業務効率や判断力に影響があるようです。

そのため、理想的なケアとしては「休肝日」「水分・栄養補給」「十分な睡眠」といった基礎的なセルフケアが重視されていました。

内科医の約9割も接待や会食が続く場合は「体調ケアは必要」と回答しており、多くの方が健康リスクを認識していることがうかがえます。

さらに、接待や会食による連日の飲酒が肝臓に与える影響については、内科医の約9割が「負担になる」と回答し、ケアを行わないことでの「肝臓への負担の蓄積」リスクが最も懸念されていました。

実際に内科医が行っているケアとしても「休肝日」「水分・栄養補給」が上位に挙がり、会社員の理想のケアと方向性が一致していました。

一方で、内科医の回答では「サプリメントの服用」が約3割にのぼり、補助的な手段も取り入れていることが明らかになりました。

この結果から、接待や会食で日常的に飲酒している会社員は、健康を保つためのケアが必要であることが明らかになりました。

休肝日や水分・栄養補給に加え、サプリメントのような無理なく続けられる方法を取り入れてみるとよいのではないでしょうか。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「接待・会食による飲酒習慣」に関する調査を実施した株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、「しじみ習慣」(https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/)を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

<しじみの栄養>

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

<しじみ習慣の製法>

①しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

②水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

③しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

<品質管理>

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

<原材料>

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL:https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像