【健診前だけ節制する人は約4割、健診後に継続できない人は約7割】内科医が語る飲酒習慣と肝臓への真の危険とは

続かない生活習慣改善の背景にはストレス・忙しさ・誘惑の壁…継続の鍵は“手軽さ”と“無理のなさ”

株式会社自然食研(所在地:大分県豊後高田市、代表者:佐々木 興平)は、①日常的に飲酒習慣がある20~60代の男女/②内科医を対象に、「健康診断前の健康意識」に関する調査を行いました。

健康診断の時期になると、「少しでも良い数値の結果を出したい」と考えて、お酒を控えたり、食事や睡眠に気をつけたりする方が増えると思います。

しかし、その意識は健康診断前だけにとどまっていないでしょうか。

本来、健康診断は日々の生活習慣を見直すきっかけとなるはずですが、実際には健康診断後に元の生活へ戻ってしまうケースも多く見られます。

では、健康診断前に生活習慣を意識する方はどのくらいいるのでしょうか。

また、継続できない背景について医師はどのように捉えているのでしょう。

そこで今回、株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、①日常的に飲酒習慣がある20~60代の男女/②内科医を対象に、「健康診断前の健康意識」に関する調査を行いました。

調査概要:「健康診断前の健康意識」に関する調査

【調査期間】2025年9月5日(金)~2025年9月8日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,021人(①510人/②511人)

【調査対象】調査回答時に①日常的に飲酒習慣がある20~60代の男女/②内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

健康診断前に生活習慣を見直そうと意識する方は約4割

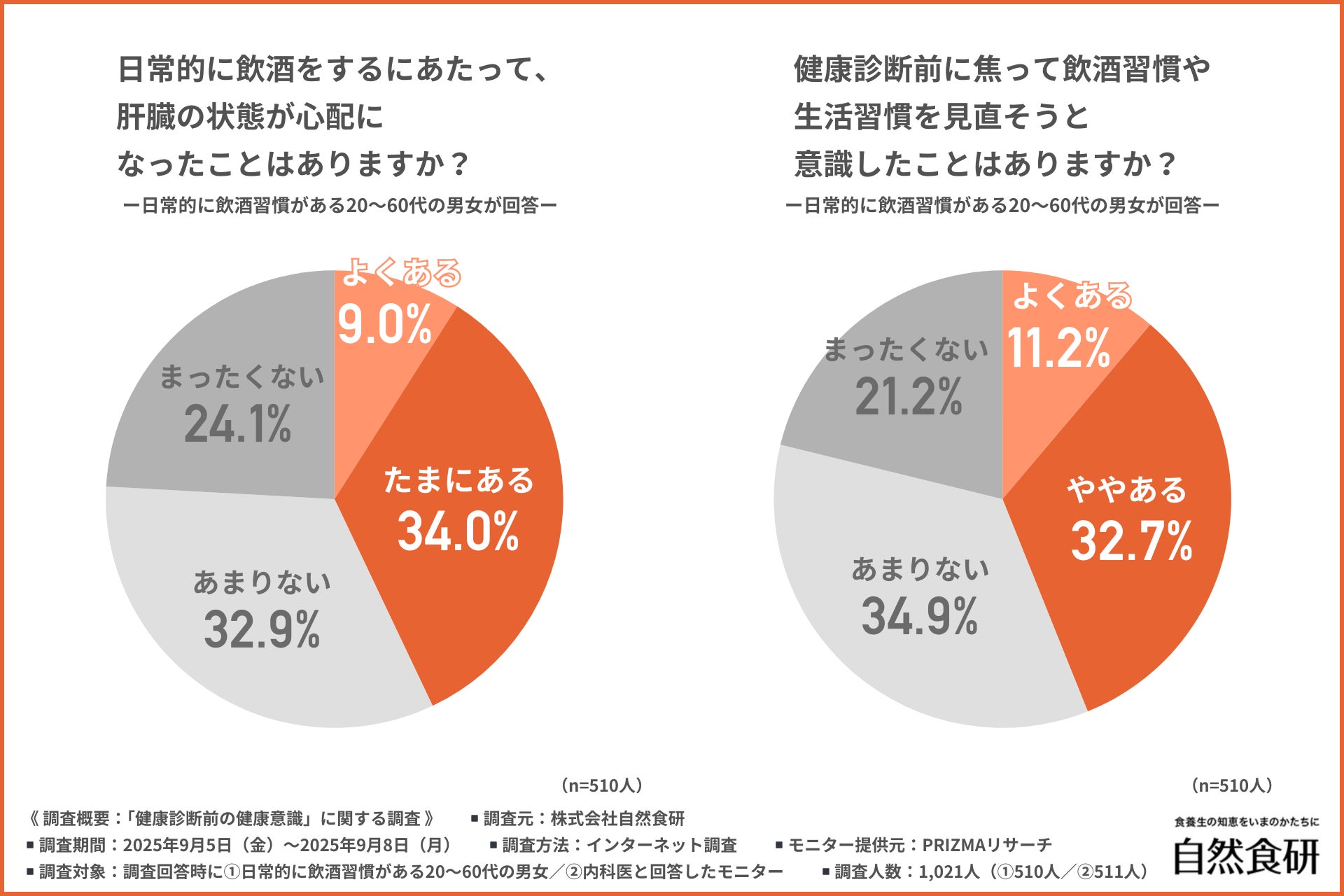

はじめに、肝臓の状態が心配になった経験について、日常的に飲酒習慣がある20~60代の男女にうかがいました。

「日常的に飲酒をするにあたって、肝臓の状態が心配になったことはあるか」について尋ねたところ、約4割が『よくある(9.0%)』『たまにある(34.0%)』と回答しました。

肝臓の状態が心配になったことがある方は一定数いることから、日常的な飲酒に対し健康面での不安を抱えている方がいることがうかがえます。

一方で、『あまりない』『まったくない』と回答した方は約6割となり、肝臓への意識が希薄である可能性があります。

では、健康診断というタイミングにおいて、どの程度の方が生活習慣を見直そうと思ったことがあるのでしょうか。

「健康診断前に焦って飲酒習慣や生活習慣を見直そうと意識したことはあるか」について尋ねたところ、約4割が『よくある(11.2%)』『ややある(32.7%)』と回答しました。

『よくある』より『ややある』が上回っていることから、約4割の方が健康診断前に多少の意識変化はするものの、確固たる行動には至らないケースが多いと考えられます。

また、『あまりない』という回答が約3割と最多になり、健康診断前というタイミング自体に、見直しへの動機づけを感じていない方が一定数いることが明らかになりました。

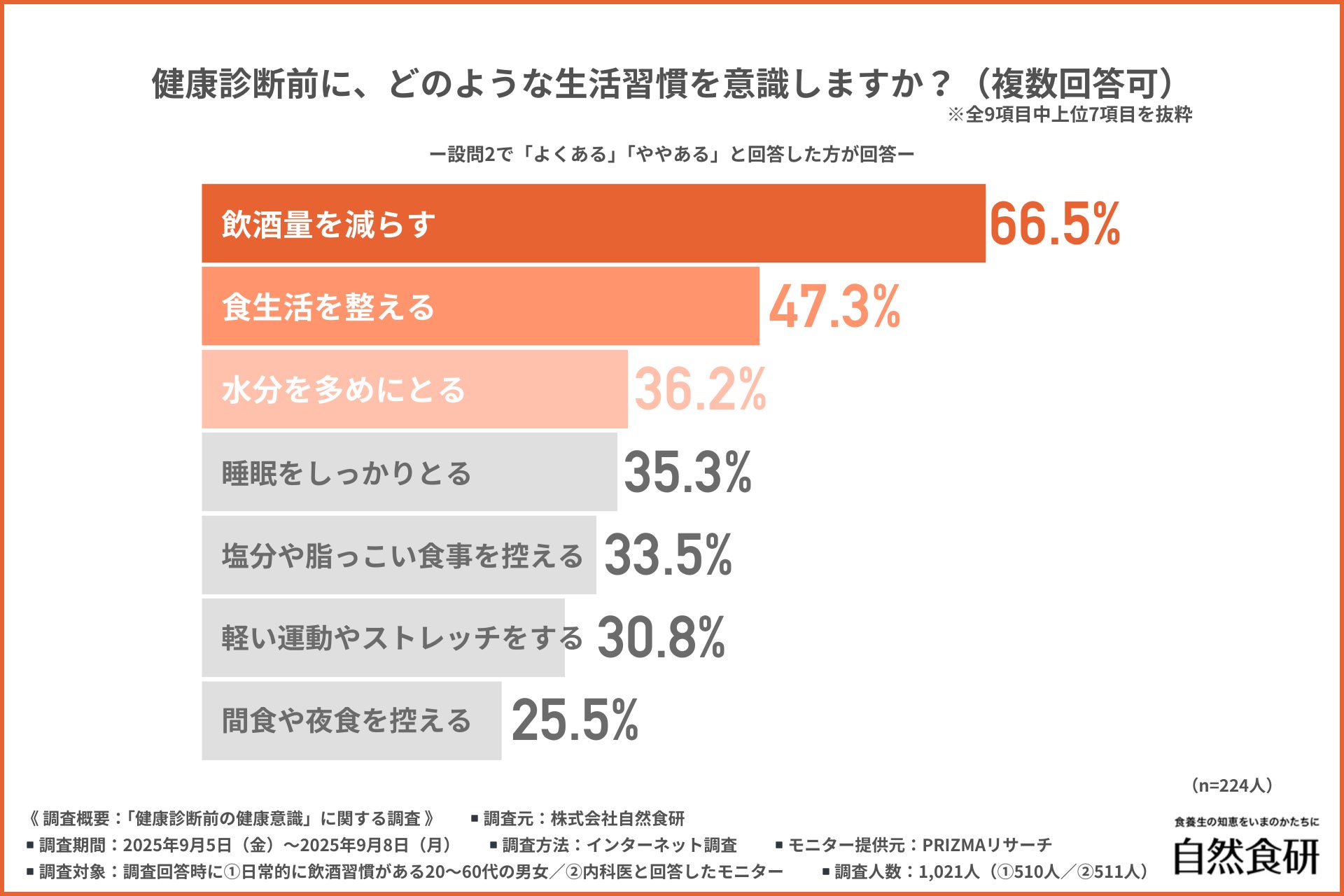

では、実際に生活習慣の見直しを意識した方は、どのような点を意識するのでしょうか。

ここからは、前の質問で『よくある』『ややある』と回答した方に聞きました。

「健康診断前に、どのような生活習慣を意識するか」について尋ねたところ、『飲酒量を減らす(66.5%)』が最多で、『食生活を整える(47.3%)』『水分を多めにとる(36.2%)』となりました。

約7割が『飲酒量を減らす』と回答した点は、健康診断前の行動として、肝機能への影響を強く意識していることを示しています。

また、『食生活を整える』や『水分を多めにとる』といった基本的な生活改善が中心であり、特別な手段よりも日常的な生活習慣の調整で健康診断に備えようとする意識が強いことがうかがえます。

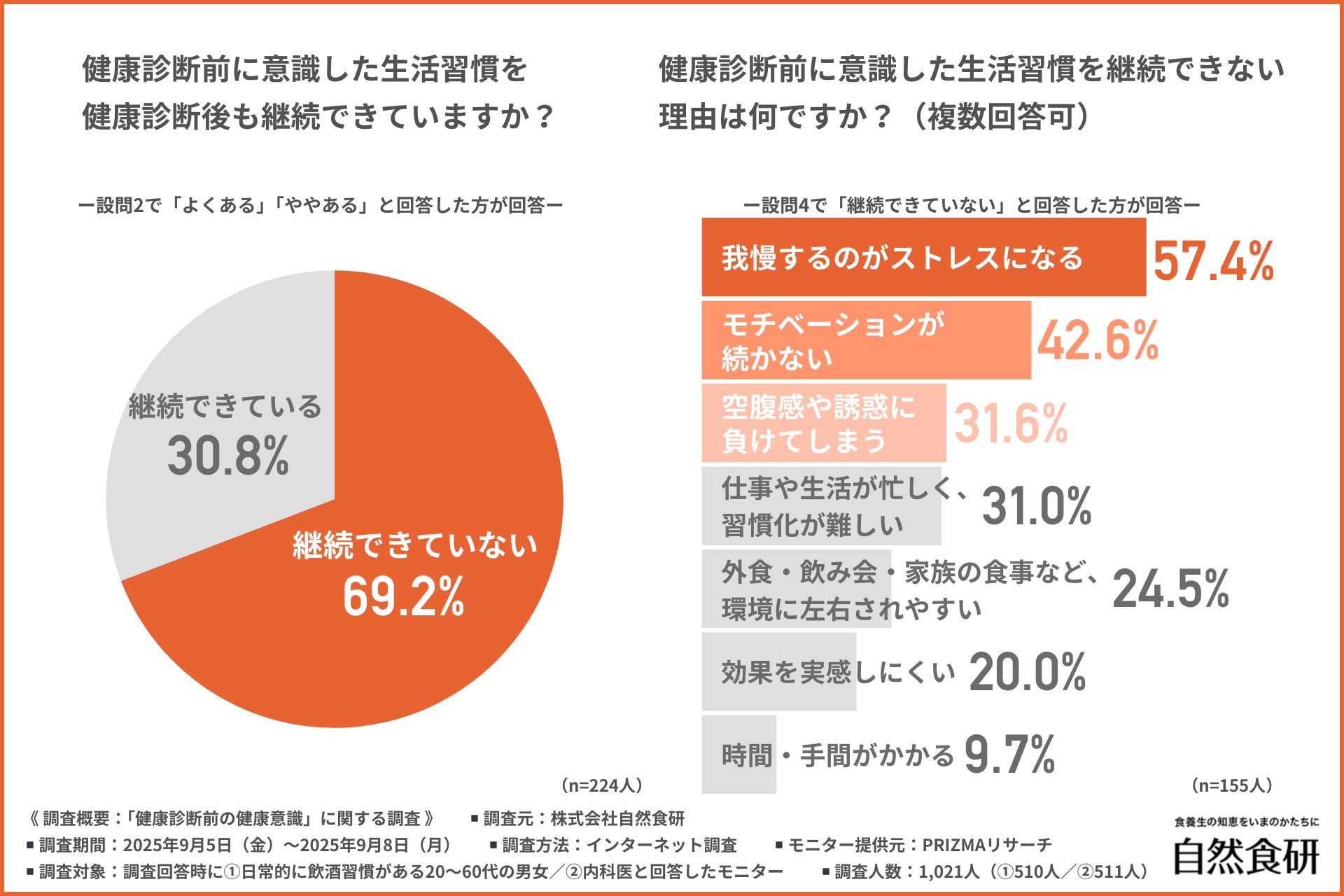

健康診断後の生活習慣改善が続かない理由1位は「我慢するのがストレス」だった

さまざまな生活習慣が意識されていることがわかりましたが、健康診断前に見直された生活習慣は健康診断後も継続されているのでしょうか。

引き続き、健康診断前に生活習慣を見直そうと意識した経験について『よくある』『ややある』と回答した方にうかがいました。

「健康診断前に意識した生活習慣を健康診断後も継続できているか」について尋ねたところ、約7割が『継続できていない(69.2%)』と回答しました。

多くの方が『継続できていない』と回答したことから、健康診断という一時的な動機にとどまり、持続的な習慣化につながっていない状況が浮き彫りになりました。

では、多くの方が健康診断前に意識した生活習慣を継続できていない背景には、どのような理由があるのでしょうか。

前の質問で『継続できていない』と回答した方に、「健康診断前に意識した生活習慣を継続できない理由」について尋ねたところ、『我慢するのがストレスになる(57.4%)』『モチベーションが続かない(42.6%)』『空腹感や誘惑に負けてしまう(31.6%)』が上位になりました。

継続できない理由として最も多かったのは「我慢するのがストレスになる」で、過度な制限が精神的負担につながっていることがうかがえます。

また、「モチベーションが続かない」「空腹感や誘惑」「忙しさ」など、心理的・環境的な要因も目立ちました。

これらの結果から、生活習慣の改善を持続させるためには、ストレスを抑えながら無理なく取り組める仕組みづくりが重要であると考えられます。

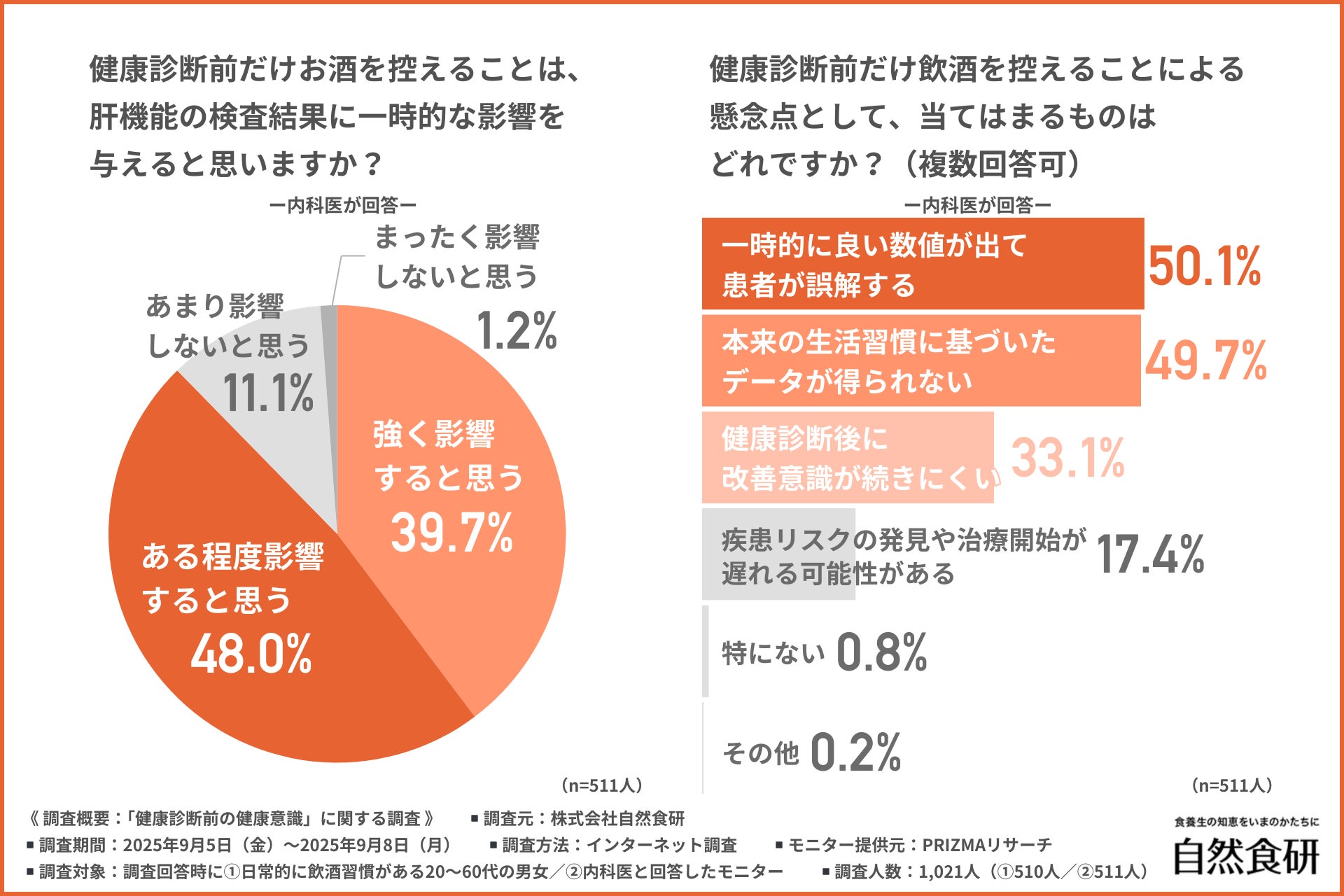

内科医が見た“健康診断前だけの改善”が抱えるリスクと指導ポイントは?

多くの方が、健康診断後は生活習慣の改善を続けられていない現実がある中で、健康診断前に飲酒を控えることはどの程度の意味を持つのでしょうか。

ここからは、内科医にうかがいました。

「健康診断前だけお酒を控えることは、肝機能の検査結果に一時的な影響を与えると思うか」について尋ねたところ、約9割が『強く影響すると思う(39.7%)』『ある程度影響すると思う(48.0%)』と回答しました。

大多数の内科医が「強く」または「ある程度」影響すると考えていることから、実際に健康診断前に飲酒を控えるだけで検査結果が改善する可能性が示されました。

ただし、これが一過性の変化にとどまってしまっては、肝機能の本来の管理や長期的改善には結びつきにくいと考えられますが、その影響は医療現場でどのような課題を生んでいるのでしょうか。

「健康診断前だけ飲酒を控えることによる懸念点として、当てはまるもの」について尋ねたところ、『一時的に良い数値が出て患者が誤解する(50.1%)』『本来の生活習慣に基づいたデータが得られない(49.7%)』『健康診断後に改善意識が続きにくい(33.1%)』が上位になりました。

最も多かったのは『一時的に良い数値が出て患者が誤解する』となり、健康診断直前の行動には実態を覆い隠すリスクがあることが示されました。

『本来の生活習慣に基づいたデータが得られない』という回答もほぼ同水準で、医師側の診断精度への懸念も見て取れます。

そのような背景から、健康診断を受診する際に患者に伝えたい注意ポイントについてうかがいました。

■内科医に聞く!健康診断を受診する際の注意ポイントとは?

・健康診断前には通常の生活をしてほしい(40代/男性/東京都)

・定期健康診断が大切(40代/男性/東京都)

・健康診断前にいつも通りの生活をしていないとせっかく時間を使って健康診断を受けた意味がなくなります(40代/男性/京都府)

・数日間だけでも節制すれば結果が変わる、つまり普段の在り方が重要と認識してほしい(50代/男性/富山県)

健康診断前だけ生活を整えるのではなく、「普段通りの生活」で臨むべきという医師の強い意識が見て取れます。

特に、「健康診断の意味がなくなる」「結果が変わることで普段の状態が見えない」といった声は、診断の信頼性を重視する医療従事者ならではの視点といえるでしょう。

意識した生活習慣を継続するには?

健康診断を受ける際は、「普段通りの生活で受けるべき」との意見が多く見られました。

では、日常的に実践しやすい肝臓ケアとはどのような習慣なのでしょうか。引き続き内科医にうかがいました。

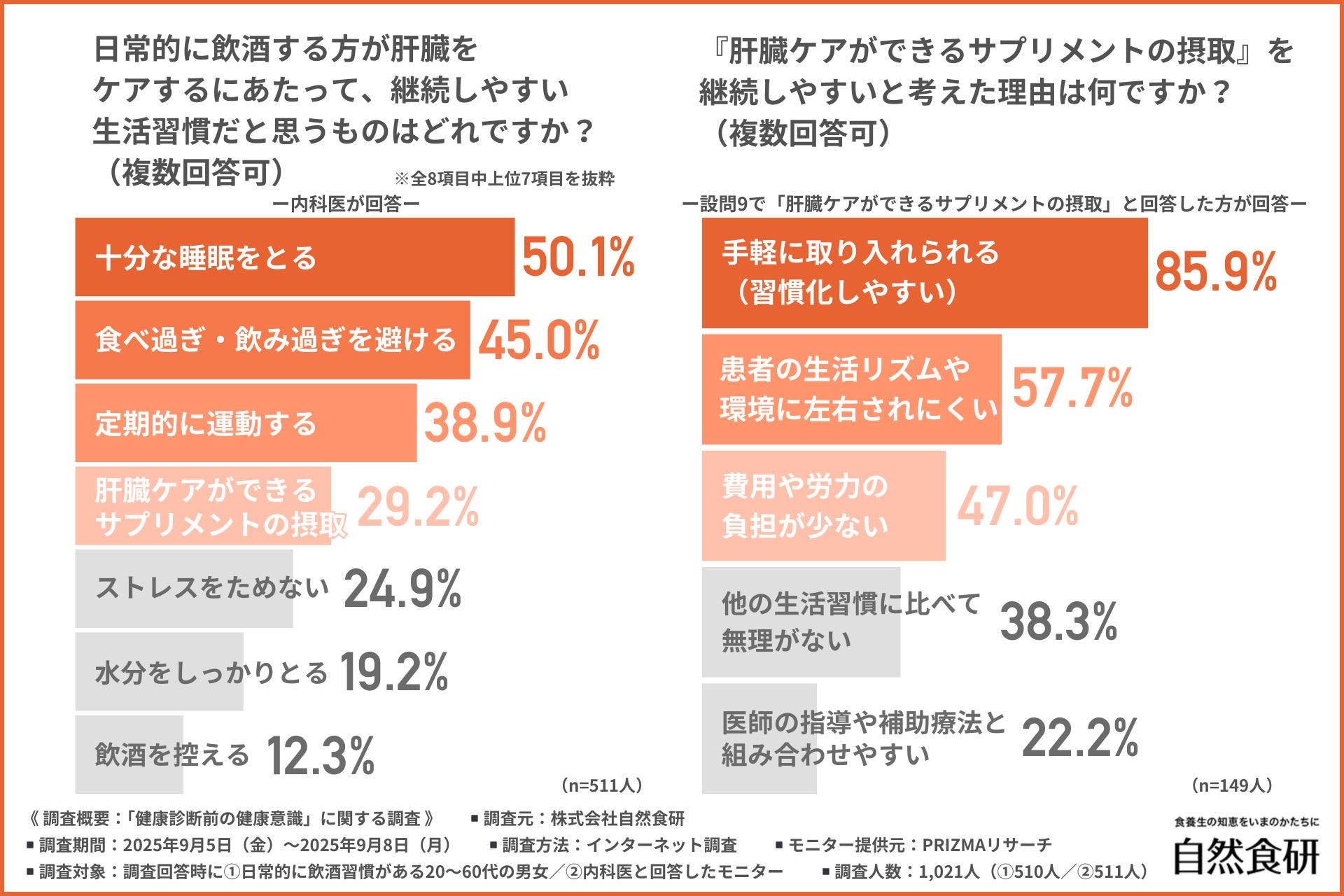

「日常的に飲酒する方が肝臓をケアするにあたって、継続しやすい生活習慣だと思うもの」について尋ねたところ、『十分な睡眠をとる(50.1%)』が最多で、『食べ過ぎ・飲み過ぎを避ける(45.0%)』『定期的に運動する(38.9%)』『肝臓ケアができるサプリメントの摂取(29.2%)』となりました。

直接的な飲酒抑制よりも「睡眠」や「食べ過ぎを避ける」「定期的な運動」など、日常生活に組み込みやすい要素を重視しているようです。

また、「サプリメントの摂取」については約3割が継続しやすいと考えているようですが、どのような理由があるのでしょうか。

前の質問で『肝臓ケアができるサプリメントの摂取』と回答した方に、「『肝臓ケアができるサプリメントの摂取』を継続しやすいと考えた理由」について尋ねたところ、『手軽に取り入れられる(習慣化しやすい)(85.9%)』という回答が最多になり、『患者の生活リズムや環境に左右されにくい(57.7%)』『費用や労力の負担が少ない(47.0%)』となりました。

「手軽さ」が圧倒的に高い評価を受けていることから、ストレスなく日常習慣に組み込める点がサプリメントの最大の強みといえそうです。

また、「生活リズムに左右されにくい」「負担が少ない」といった回答も多く、現代の多忙なライフスタイルにおいて無理なく続けられる方法として支持を得ていると考えられます。

習慣化の難しさを補う手段として、サプリメントは有効な選択肢となり得るでしょう。

まとめ:一時的な意識変化では終わらせない、健康診断を契機とした生活習慣改善の可能性

今回の調査で、日常的に飲酒習慣がある方にとって、健康診断前は生活習慣改善の意識が高まるタイミングであることが明らかになりました。

日常的に飲酒習慣がある方の約4割が、肝臓の状態が心配になった経験があると回答し、健康診断前に生活習慣の見直しを意識した方が一定数いることがわかりました。

健康診断前に意識する生活習慣として「飲酒量を減らす」が最多になり、また、「食生活を整える」「水分を多めにとる」といった基本的な習慣の見直しが多く挙げられたことは、肝機能を意識した行動のあらわれといえます。

しかし、健康診断後も継続できている方は約3割にとどまり、大多数が一過性で終わっている実態も浮き彫りとなりました。

健康診断前に意識した生活習慣の継続を妨げる要因としては、「我慢のストレス」「モチベーションの低下」「空腹や誘惑」などが多く、無理のある目標や極端な制限が逆効果になっていることがうかがえます。

こうした課題を踏まえると、生活習慣の改善において「いかに無理なく続けられるか」が重要な視点となります。

また、医師からは「健康診断前だけ飲酒を控えると検査結果が一時的に改善するものの、真の健康状態を見誤る恐れがある」との懸念も寄せられています。

正確な診断と適切な治療機会を逃さないためにも、日常生活における継続的な健康管理の必要性は明らかです。

日常的に飲酒習慣がある方が肝臓をケアするにあたって継続しやすい習慣として重視されたのは、「睡眠」「過食回避」「運動」といった日常生活に取り入れやすい行動であり、とりわけ「サプリメント」は手軽さゆえに高い支持を得ています。

日常に取り入れやすく、生活環境に左右されにくいという特性は、忙しい現代人にとって現実的かつ効果的な選択肢といえるかもしれません。

健康診断は単なるチェックの場ではなく、生活習慣を見直す契機です。

その機会を活かすためには、一時的な行動で終わらせず、無理なく継続できる方法を取り入れることが、健康維持の鍵となるのではないでしょうか。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「健康診断前の健康意識」に関する調査を実施した株式会社自然食研(https://www.sizenshokken.co.jp/)は、「しじみ習慣」(https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/)を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

<しじみの栄養>

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

<しじみ習慣の製法>

①しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

②水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

③しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

<品質管理>

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

<原材料>

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL:https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像