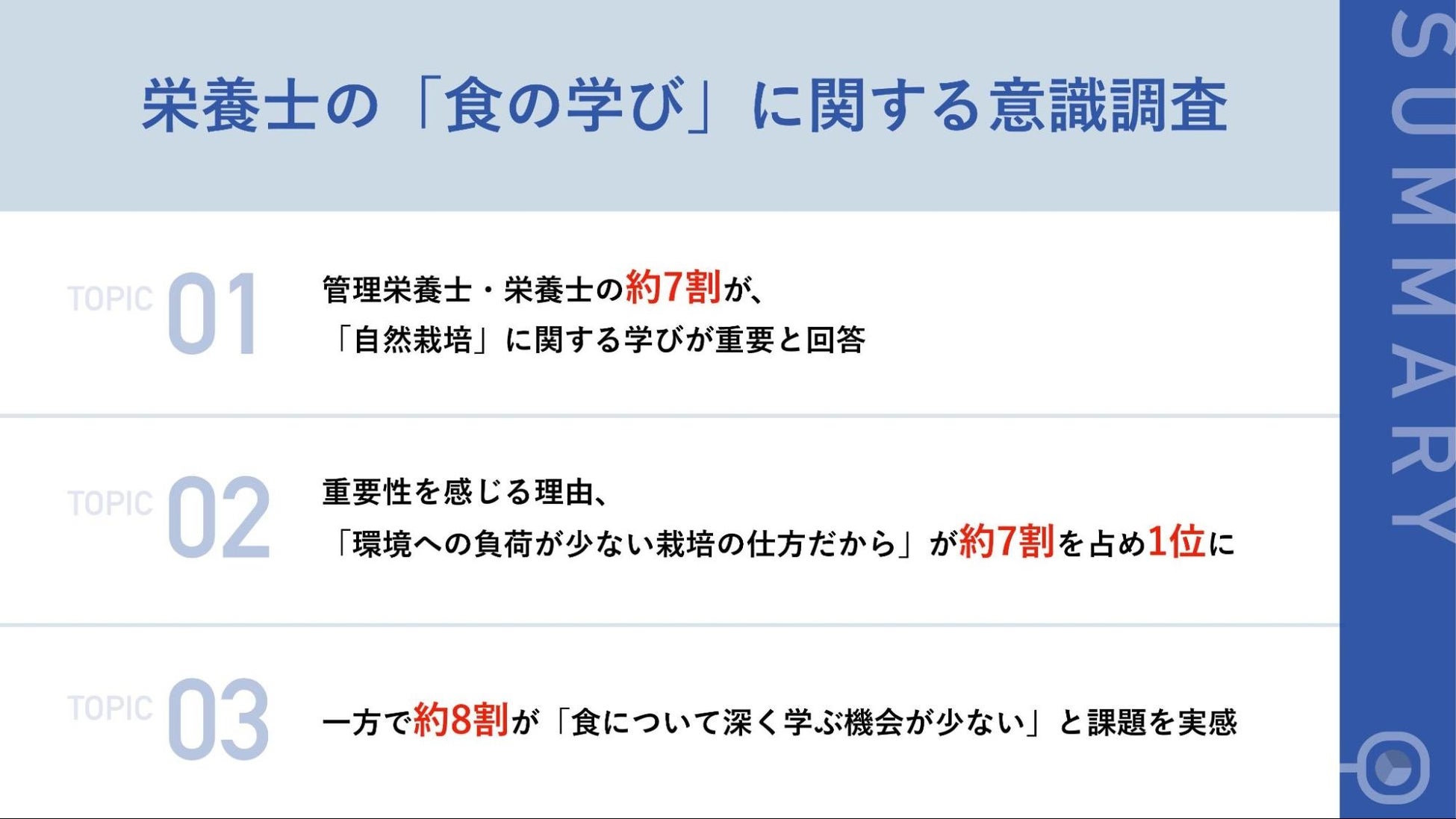

【栄養士が考える「持続可能」な食のあり方とは?】管理栄養士・栄養士の約7割が、SDGsや健康意識が高まっている今こそ「自然栽培」に関する学びが重要と回答!

〜一方で約8割が「食について深く学ぶ機会が少ない」と懸念の声〜

本著の発売に伴い、「持続可能」という観点から、自然栽培の重要性や実態を明らかにすべく、栄養士・管理栄養士の資格を持つ方107名を対象に、栄養士の「食の学び」に関する意識調査を実施しましたので、お知らせいたします。

調査サマリー

調査概要

調査概要:栄養士の「食の学び」に関する意識調査

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2023年8月9日〜同年8月10日

有効回答:栄養士・管理栄養士の資格を持つ方107名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

9割以上が「個人が健康に関して深く学んでいくことが重要」と回答

「Q1.栄養士/管理栄養の視点から見て、今後個人1人1人が健康に関して深く学んでいくことが重要になってくると思いますか。」(n=107)と質問したところ、「非常に思う」が54.2%、「やや思う」が37.4%という回答となりました。

Q1.栄養士・管理栄養の視点から見て、今後個人1人1人が健康に関して深く学んでいくことが重要になってくると思いますか。

Q1.栄養士・管理栄養の視点から見て、今後個人1人1人が健康に関して深く学んでいくことが重要になってくると思いますか。

・非常に思う:54.2%

・やや思う:37.4%

・あまり思わない:4.7%

・全く思わない:0.9%

・わからない/答えられない:2.8%

「自然栽培は世の中で認知されている」と考えている人は約半数

「Q2.栄養士/管理栄養士という立場を通して、「自然栽培」に関して、世の中ではどの程度認知されていると感じますか。」(n=107)と質問したところ、「非常に認知されている」が23.4%、「やや認知されている」が24.3%という回答となりました。

Q2.栄養士/管理栄養士という立場を通して、「自然栽培」に関して、世の中ではどの程度認知されていると感じますか。

Q2.栄養士/管理栄養士という立場を通して、「自然栽培」に関して、世の中ではどの程度認知されていると感じますか。

・非常に認知されている:23.4%

・やや認知されている:24.3%

・あまり認知されていない:37.4%

・全く認知されていない:8.4%

・わからない/答えられない:6.5%

約7割が「自然栽培に関する学びの重要性を感じている」

「Q3.昨今のSDGs推進や人々の健康意識が高まっている今だからこそ、栄養士/管理栄養士という視点から、「自然栽培」に関する学びの重要性を感じますか。」(n=107)と質問したところ、「非常に感じる」が37.4%、「やや感じる」が31.8%という回答となりました。

Q3.昨今のSDGs推進や人々の健康意識が高まっている今だからこそ、栄養士/管理栄養士という視点から、「自然栽培」に関する学びの重要性を感じますか。

Q3.昨今のSDGs推進や人々の健康意識が高まっている今だからこそ、栄養士/管理栄養士という視点から、「自然栽培」に関する学びの重要性を感じますか。

・非常に感じる:37.4%

・やや感じる:31.8%

・あまり感じない:16.8%

・全く感じない:3.7%

・わからない/答えられない:10.3%

学びの重要性を感じる理由、「環境への負荷が少ない栽培の仕方だから」が66.2%で最多

Q3で「非常に感じる」「やや感じる」と回答した方に、「Q4.「自然栽培」に関する学びの重要性を感じる理由を教えてください。(複数回答)」(n=74)と質問したところ、「環境への負荷が少ない栽培の仕方だから」が66.2%、「身体に負担が少なく健康によいから」が55.4%、「作物本来の美味しさを味わって欲しいから」が52.7%という回答となりました。

Q4.「自然栽培」に関する学びの重要性を感じる理由を教えてください。(複数回答)

Q4.「自然栽培」に関する学びの重要性を感じる理由を教えてください。(複数回答)

・環境への負荷が少ない栽培の仕方だから:66.2%

・身体に負担が少なく健康によいから:55.4%

・作物本来の美味しさを味わって欲しいから:52.7%

・栄養分の多い野菜の皮まで一緒に食べられるから:48.6%

・農薬や化学薬品を使わず自然に育てた物を取り入れたいから:41.9%

・過敏な体質の方が増えたから:27.0%

・勤め先で自然栽培の物を取り入れているから:24.3%

・その他:1.4%

ー47歳:勤め先で、取り入れてはいないが、情報としては持っておきたいから

・わからない/答えられない:0.0%

「農薬の怖さを知ってほしい」や「今後の食文化になくてはならない」などの理由も

Q4で「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q5.Q4で回答した以外に、「自然栽培」に関する学びの重要性を感じる理由があれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=74)と質問したところ、「農薬の怖さを知ってほしいから」や「今後の食文化になくてはならないものだから」など34の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

・42歳:生きる上で欠かせないものなので食に関する知識を得たほうがいい。

・37歳:体に悪影響なものが一切入っていないから。

・57歳:化学薬品なしの大地の力が、重要です。

・34歳:あまりに無知な人が多いと思うので、食を扱うものとして、学ぶ必要があると思うので。今後、知らずにはいられない内容だと思う。

・56歳:規格化された野菜に慣れすぎていることで弊害がでてきていると思うから。

・41歳:農薬の怖さを知ってほしいから。

・28歳:今後の食文化になくてはならないものだから。

76.7%が、「食について深く学べる機会が少ない」と課題を実感

「Q6.栄養士/管理栄養士として、「食」について深く学べる機会が少ないという、課題感を持っていますか。」(n=107)と質問したところ、「非常に持っている」が34.6%、「やや持っている」が42.1%という回答となりました。

Q6.栄養士_管理栄養士として、「食」について深く学べる機会が少ないという、課題感を持っていますか。

Q6.栄養士_管理栄養士として、「食」について深く学べる機会が少ないという、課題感を持っていますか。

・非常に持っている:34.6%

・やや持っている:42.1%

・あまり持っていない:15.9%

・全く持っていない:3.7%

・わからない/答えられない:3.7%

課題感を持っている理由、6割以上が「食に関して正しい知識を得られる場がないから」

Q6で「非常に持っている」「やや持っている」と回答した方に、「Q7.深く学ぶ機会が少ないという、課題感を持っている理由を教えてください。(複数回答)」(n=82)と質問したところ、「食に関して正しい知識を得られる場がないから」が62.2%、「食に関する情報が溢れており適切に選別するのが難しいから」が56.1%、「時代の流れと共に新しい知識が必須だから」が53.7%という回答となりました。

Q7.深く学ぶ機会が少ないという、課題感を持っている理由を教えてください。(複数回答)

Q7.深く学ぶ機会が少ないという、課題感を持っている理由を教えてください。(複数回答)

・食に関して正しい知識を得られる場がないから:62.2%

・食に関する情報が溢れており適切に選別するのが難しいから:56.1%

・時代の流れと共に新しい知識が必須だから:53.7%

・簡単に手に入る情報を鵜呑みにしてしまう可能性があるから:52.4%

・良い物を選別できる力を身に付けるべきだから:37.8%

・より満足度の高い食事を提供していきたいから:23.2%

・その他:3.7%

ー53歳:そもそも栄養士や管理栄養士の教育がおかしい。

ー56歳:食に関する「本当の」知識を得られる場がないから

・わからない/答えられない:0.0%

「信頼できる情報源が見つかりにくい」や「受験勉強を優先し、学習がおろそか」などの理由も

Q7で「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q8.Q7で回答した以外に、深く学ぶ機会が少ないという課題感を持っている理由があれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=82)と質問したところ、「信頼できる情報源が見つかりにくい」や「受験勉強を優先し、学習がおろそかになっている」など35の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

・42歳:調べたらすぐ情報が得られてもそれが偏った答えでなくて正しいものなのかわからないし、いろんな正しい情報を学べれば間違いが起きない。

・48歳:家庭で親、祖父母から教育してもらうのが一番だが、核家族化、親世代も共働きだったりで家庭での教育が中々できないので授業で教えたい。

・57歳:化学品の人体への影響を学ぶことが足りない。

・34歳:学びたくても、信頼できる情報源が見つかりにくい。

・56歳:受験勉強を優先し、学習がおろそかになっている。

・26歳:時間が確保できない。

・41歳:ネットなど行き過ぎた情報が載せられているので本当の知識を提供しなければならないと思う。

深く学ぶ機会を増やす方法、約半数が「本を読む機会を増やす」「勤務先で勉強会を実施する」

「Q9.栄養士/管理栄養士として、深く学ぶ機会を増やすために、気軽に取り入れられると思う方法を教えてください。(複数回答)」(n=107)と質問したところ、「本を読む機会を増やす」が48.6%、「勤務先で勉強会を実施する」が47.7%、「外部の研修会に参加する」が43.9%という回答となりました。

Q9.栄養士/管理栄養士として、深く学ぶ機会を増やすために、気軽に取り入れられると思う方法を教えてください。(複数回答)

Q9.栄養士/管理栄養士として、深く学ぶ機会を増やすために、気軽に取り入れられると思う方法を教えてください。(複数回答)

・本を読む機会を増やす:48.6%

・勤務先で勉強会を実施する:47.7%

・外部の研修会に参加する:43.9%

・同業の方とのコミュニケーションを増やす:31.8%

・ウェビナーに参加する:29.0%

・食に関連する資格について勉強する:29.0%

・その他:0.9%

ー53歳:添加物の怖さをきちんと表示する食品会社の教育

・わからない/答えられない:9.3%

まとめ

今回は、栄養士・管理栄養士の資格を持つ方107名を対象に、栄養士の「食の学び」に関する意識調査を実施しました。

まず、「自然栽培」の世間での認知度について聞いたところ、約半数が「認知されている」と回答しました。「自然栽培」に関する学びの重要性を感じている人は約7割で、その理由について、66.2%が「環境への負荷が少ない栽培の仕方だから」を挙げています。一方で、「食について深く学べる機会が少ない」と課題を感じている人は76.7%にのぼりました。課題を感じる理由としては、「食に関して正しい知識を得られる場がないから」「食に関する情報が溢れており適切に選別するのが難しいから」などが上位になっています。さらに、深く学ぶ機会を増やすため気軽に取り入れられる方法については、約半数が「本を読む機会を増やす」「勤務先で勉強会を実施する」と回答しました。

今回の調査では、栄養士の多くが「自然栽培」について学ぶことの重要性を感じつつも、食について学ぶ機会が少ないことに課題を抱えていることが明らかになりました。約半数は、読書を通じて学習機会が増やせると考えています。時間や場所を問わず気軽に取り組める読書は、非常に有効な学習方法であると言えます。「自然栽培」を学ぶにあたって、まずは関連書籍を読むことから始めてみてはいかがでしょうか。

自然栽培について学ぶ、書籍「農業と食の選択が未来を変える」

今回の調査から、「自然栽培」の知識は現代の食において、ますます重要性を増していることがわかりました。実際に、栄養士・管理栄養士の約7割が「自然栽培」に関する学びの重要性を感じており、その理由として「環農薬・化学薬品の怖さを知ってほしいから」と回答しています。

しかし、実際のところ、食に関する情報や知識を手に入れるのは難しいのが現状です。そこで、この書籍は「自然栽培」の基本からその深い部分まで、栄養士や食の専門家も納得の内容をわかりやすく解説しています。食についての「正しい情報」を学びたい方は、ぜひこの書籍を手に取ってみてください。

著者プロフィール

<赤穂達郎(自然栽培農家)>

2013 年に「赤目自然農塾」「自然農園あぐりーも」での研修を経て、Red Rice 自然農園を開業。 自然栽培での農作物の生産に従事。優れた経営モデルを実践する企業として「京都府 知恵の経営」認定。

<井上正康(医師)>

大阪市立大学医学部名誉教授。その他、宮城大学副学長(復興支援担当)、健康科学研究所 所長、現代適塾塾長など多方面で活躍。英文原著論文 500 編以上、著書 50 冊以上、メディアにも 多数出演。

<奥田政行(イタリアンシェフ)>

イタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ。その他東京銀座の「YAMAGATA San-Dan-Delo」をはじめ複数の店舗を経営。世界野菜コンテスト「The Vegetarian Chance」3 位、 農林水産省「地産地消等優良活動表彰」、「グルマン世界料理本大賞」グランプリなど国内外で 数々の受賞歴を持つ。

<夫馬賢治(農林水産省・環境省などの委員会委員)>

株式会社ニューラル CEO。環境課題や社会課題に対応した経営戦略や金融の分野で東証プラ イム上場企業や機関投資家、スタートアップ企業のアドバイザーを多数務める。農林水産省「食 料・農業・農村政策審議会(企画部会地球環境小委員会)」専門委員の他、農林水産省、厚生労働省、環境省でも 6 つの委員会委員を兼任。

会社概要

会社名 :株式会社玄文社

設立 :1975年4月

取締役社長:新関一成

所在地 :〒108-0074 東京都港区高輪4丁目8-11

事業内容 :雑誌・書籍の編集、出版等

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像