投薬治療の流れを“見てわかる”形に。エニシアが投薬経過を可視化する『薬剤投与履歴の視覚化システム』の特許を取得

京大発ベンチャーのエニシアが、治療経過の把握が複雑化する医療現場に対応

医療向けAIソフトウェアの開発を行うエニシア株式会社(本社:京都市左京区、代表取締役:小東茂夫、以下、エニシア)は、電子カルテから取得した薬剤処方情報を自動的に解析し、投薬量の変化と症状の記録を時系列に沿って可視化する「薬剤投与履歴の視覚化システム」に関する特許を取得しました。本技術により、治療経過をグラフとテキストで統一的に理解できる環境が実現します。

開発背景

慢性疾患や長期フォローが必要となる診療では、「いつ、どの薬剤を、なぜ投与したのか」や「そのとき患者の症状にどんな変化があったのか」を把握することが、診療の質に直結します。しかし現状では、電子カルテは自由記述が多く、治療の流れを時系列で追うのに時間がかかるうえ、投薬量の変化点と、それに付随する医師の意図や患者の状態の記述を紐づけることが難しいという課題がありました。

今回の技術は、こうした課題を解決するためのものです。患者に処方される薬の量は、治療経過に応じて調整されます。しかし、薬の量を変更した際に患者の症状がどのように変化したかを把握するには、電子カルテ内の膨大な診療記録の中から該当する記述を探し出す必要があり、医療者にとって大きな負担となっていました。特に、投与量の調整が複数回にわたる場合、「いつ、どの薬を、どれくらい変えた時に、何が起きたのか」 を追うことは難しく、治療判断や振り返りに時間がかかっていました。

特許の特長

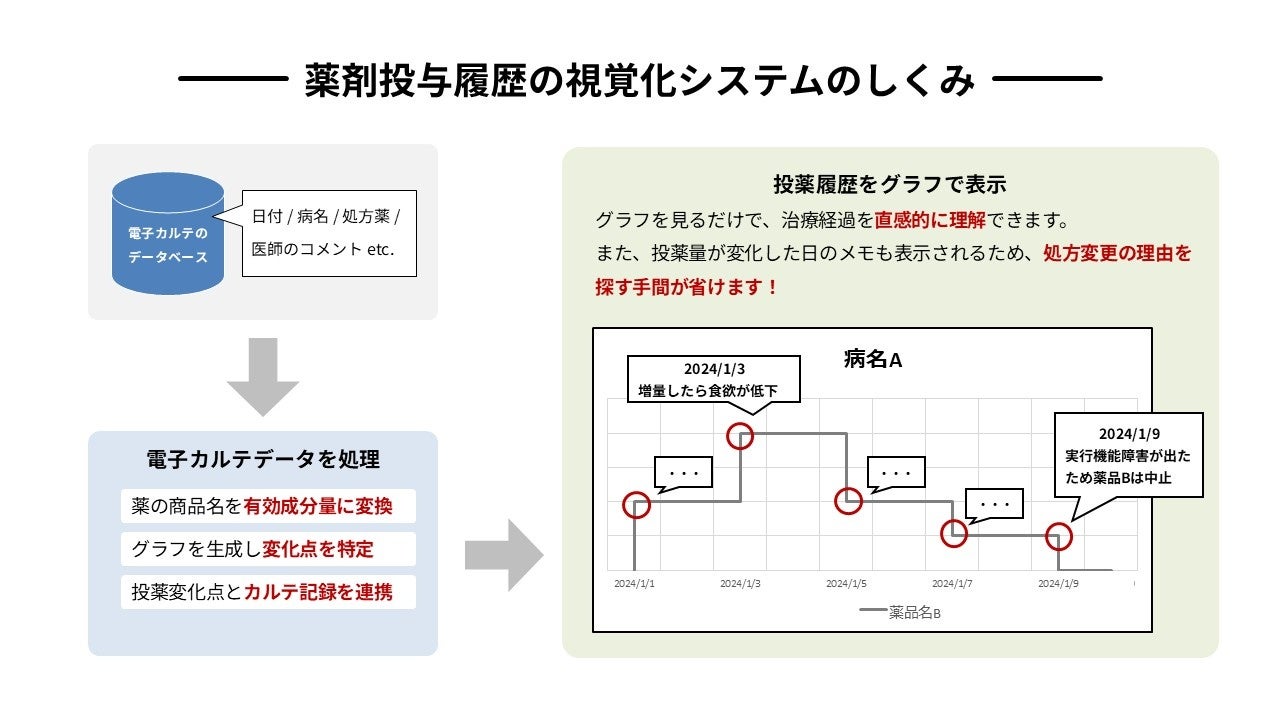

特長1:投薬量の自動算出と推移の可視化

電子カルテに記録された処方内容から、薬剤ごとの有効成分量を自動的に算出し、日ごとの投薬量の変化を一目で把握できるグラフとして表示します。これにより、治療中の増量・減量・中止の判断が行われたタイミングを明確に捉えることができます。

特長2:投薬変化点とカルテ記録の自動連携

投薬量に変化が生じた日をシステムが自動的に特定し、その日の電子カルテ記録(症状の変化、副作用の発現、医師の判断意図など)を紐づけて表示します。投薬変更の背景にある臨床的判断を、カルテ全文を遡って探すことなく理解できます。

特長3:治療経過を”共通のイメージ”として共有できるよう視覚化

投薬推移と症状メモを統合した画面表示により、医師だけでなく、看護師、薬剤師、リハビリ職、在宅医療チームなど、異なる専門職間でも治療経過を直感的に共有できます。これにより、地域連携や多職種カンファレンスにおいて、患者さんの状態の「共通理解」が迅速に形成されます。

技術の応用可能性

本技術により、紹介診療や地域医療連携、在宅医療など、複数の医療者が関わる場面で、治療経過を短時間で共有できるようになります。投薬変更の理由や症状の変化を直感的に把握できるため、カンファレンスや多職種協働における共通理解が容易になり、治療方針の検討やケアプラン作成の質とスピードが向上します。また、投薬量推移と症状変動の対応関係をデータとして扱えることから、リアルワールドデータ解析や副作用検討、予後予測モデルなどの研究・開発基盤としても活用が期待できます。

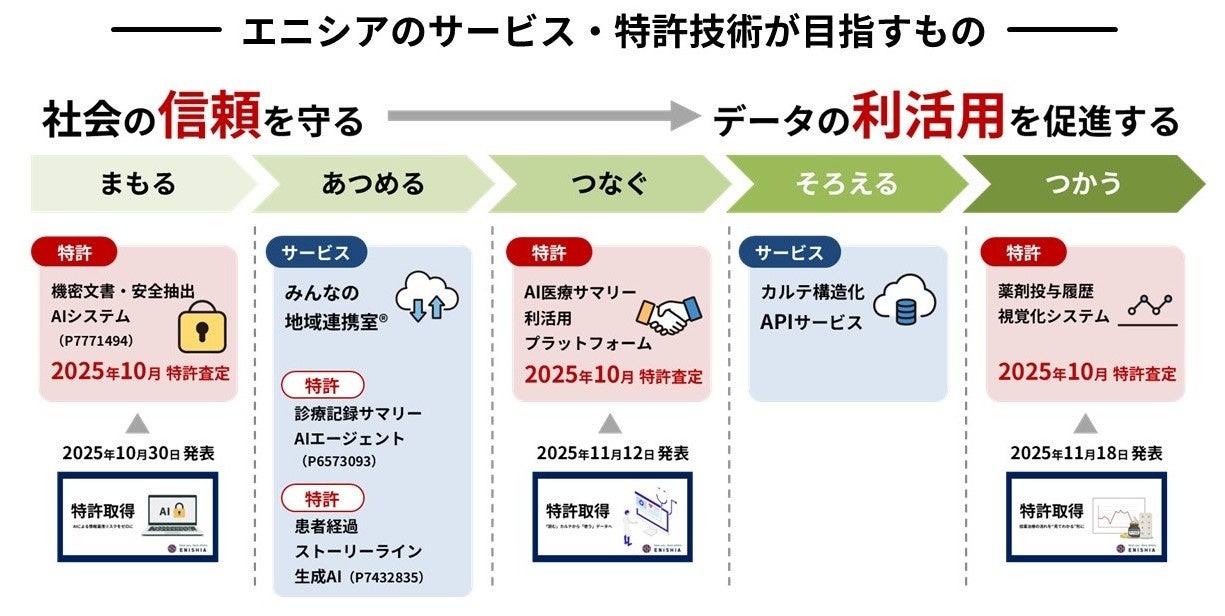

エニシアのサービス・特許技術が目指すもの

エニシアは、医療データが適切に活かされるまでの一連のプロセス全体を、特許技術とサービスの両面から段階的に支えています。

-

機密性の高い医療文書を安全に扱うための基盤を整える(=まもる)

(機密文書・安全抽出AIシステムについてのプレスリリース) -

診療情報提供書や地域連携に必要な記録を自動で収集・整理する仕組みを提供する(=あつめる)

-

整理された情報を医療者同士で共有しやすくするためのプラットフォームによってつながりを生み出す(=つなぐ)

(AI医療サマリー利活用プラットフォームについてのプレスリリース) -

カルテの自由記述を構造化し、データとして扱いやすい状態へと整える(=そろえる)

-

投薬履歴の可視化のように、医療現場の判断に直接役立つアプリケーションとして活用できる形へと発展させる(=つかう)

こうした技術の積み重ねにより、医療記録として蓄積される膨大な「知」を、安全に守りながら、集め、つなぎ、整え、実際の医療や研究の現場で使える“力”へと変換していくことが、エニシアの目指す姿です。

エニシア株式会社 代表コメント

医療現場には、日々の診療の中で培われる大切な「知」があります。しかし、その多くは電子カルテの中に埋もれ、十分に活用されないままになっています。私たちは、この「知」を医療に関わるすべての人に開かれた形で循環させ、より良い医療につなげていくことを目指してきました。

前々回取得した特許では、機密性の高い医療文書をAIが安全に扱うためのセキュリティの基盤を築きました。まずは「安心して活用できる状態」を整えることが必要だったからです。

続いて前回の特許では、電子カルテの自由記述を目的や役割に応じて整理・提示するプラットフォームを構築しました。情報を「読む」ための労力を減らし、医療者同士が同じ情報を共有できる状態を作るためです。

そして今回の特許は、そこで整理された情報を、治療の判断に実際に活かせる“アプリケーション開発”の段階へと進めるものです。薬剤の投与量の変化と症状の推移を一つの画面で把握できるようにすることで、治療の流れを「記録されている」だけでなく、「理解できる」形に変えることができます。投薬変更の背景にある医師の判断や患者さんの状態の変化を、関わる全ての医療者が共通の像として共有できるようになります。

医療の現場で生まれる一つひとつの記録には、患者さんと向き合った時間や、医療者が積み重ねてきた判断の知恵が宿っています。それらは本来、個々に散らばった断片ではなく、互いにつながり合うことで初めて大きな意味を持つものです。

私たちは、その「知」が誰にも届かないまま埋もれてしまうのではなく、必要とする人へ、そして次に患者さんと向き合う誰かへと受け渡されていく状態をつくりたいと考えています。治療を支えるまなざしが、病院を越え、職種を越え、地域を越えて循環し続ける—そのとき、個々の経験は単なる記録ではなく、医療全体を支える「ちから」へと転換されます。

今回の特許は、その循環を現実にするための一歩です。私たちは、テクノロジーによって、医療に関わるすべての人の「知」がつながり、広がり、豊かになっていく場所を、これからも丁寧に創り続けてまいります。

エニシア株式会社について

エニシア株式会社は、2017年に医療向けAIソフトウェア開発を軸に事業をスタートした京大発ベンチャー、J-Startup KANSAI選定企業です。医療情報の利活用を可能にする独自言語処理技術『SATOMI』を駆使し、診療情報提供書(紹介状)を作成するサービス『みんなの地域連携室』や、医療テキストを目的に応じて整理する『カルテ構造APIサービス』を提供しています。2020年には総務省・NICT主催の「NICT Entrepreneurs' Challenge 2Days 起業家万博」にて総務大臣賞および国連ITU特別賞を受賞しました。

弊社のビジョン「医療の知を、社会のちからに。」の実現に向けて、今後も言語処理技術を用いて医師の働き方改革や日本医療の発展に貢献します。詳しくは、公式WEBサイト(https://enishia-inc.co.jp/)をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

エニシア株式会社

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学国際科学イノベーション棟

代表取締役:小東茂夫

メール:pr@enishia-inc.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像