【きょうだい児618名調査】8割以上が“家庭を優先した選択”と回答―経済的負担など支援不足が進学・結婚にも影響

支え合う中で育った“思いやり”と“強さ”―きょうだい児が語る本音

医療法人社団ミネルバ(所在地:東京都港区、理事長:仲田 洋美)は、きょうだい児として育ってきた方を対象に、「きょうだい児が抱える思い」に関する調査を実施しました。

「きょうだい児」という言葉をご存じでしょうか。

障がいのある兄弟姉妹と共に育った方のことです。

しかし、一般的にはまだあまり知られておらず、きょうだい児として育った方たちの思いや経験が社会の中で広く共有されてきたとはいえません。

支援の中心は障がいのある本人となるケースが多く、きょうだい児は家庭で自然にケアや見守りなどの役割を担い、自分の感情よりも周囲を優先しながら成長することもあります。

誰もがより生きやすい社会を目指すうえで、きょうだい児の声に改めて耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。

そこで今回、ミネルバクリニック(https://minerva-clinic.or.jp/)を運営する医療法人社団ミネルバは、きょうだい児として育ってきた方を対象に、「きょうだい児が抱える思い」に関する調査を実施しました。

本調査は、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが安心して成長できる社会の実現を目的としています。

調査概要:「きょうだい児が抱える思い」に関する調査

【調査期間】2025年10月3日(金)~2025年10月6日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】618人

【調査対象】調査回答時にきょうだい児として育ってきたと回答したモニター

※回答属性(性別・年代・居住地など)については記事下部に記載しています。

【調査元】医療法人社団ミネルバ ミネルバクリニック(https://minerva-clinic.or.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

「きょうだい児」としての自覚はいつから?成長過程で抱いた思いとは

はじめに、「兄弟姉妹の障がいの種類」について尋ねたところ、『発達障がい(自閉スペクトラム症など)(30.9%)』が最も多く、『知的障がい(29.8%)』『精神障がい(23.8%)』となりました。

『発達障がい(自閉スペクトラム症など)』や『知的障がい』が上位を占めました。

これらの特性は個人差が大きく、支援の必要度もさまざまですが、日常生活の中でサポートや配慮が欠かせなかった家庭も多いでしょう。

次に、「あなたがきょうだい児として育った時期の世帯構成」について尋ねたところ、兄弟姉妹(障がいのある兄弟姉妹を含む)以外では『母(55.5%)』『父(52.8%)』が多く挙がり、『祖父母(17.0%)』は2割にも満たなかったとことから、核家族の中で育った方が多いことがわかりました。

日常的に家族全員が支援に関わる環境だった方もいれば、両親に負担が集中し、きょうだい児が補う形でサポートを担うケースもあったことが推察されます。

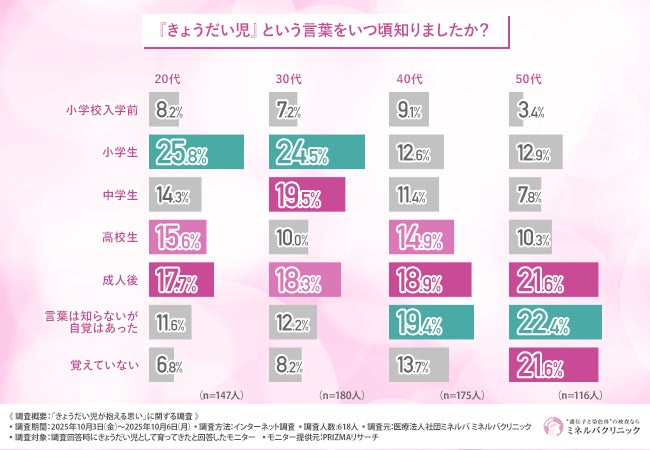

次に、「『きょうだい児』という言葉を知った時期」について尋ねたところ、年代別で以下のような回答結果になりました。

年代が上がるほど、この言葉を知る機会が少なかった傾向が見られました。

これは、「きょうだい児」という概念や支援に関する社会的な認知・啓発が、比較的近年になって広まり始めたことがその一因と考えられます。

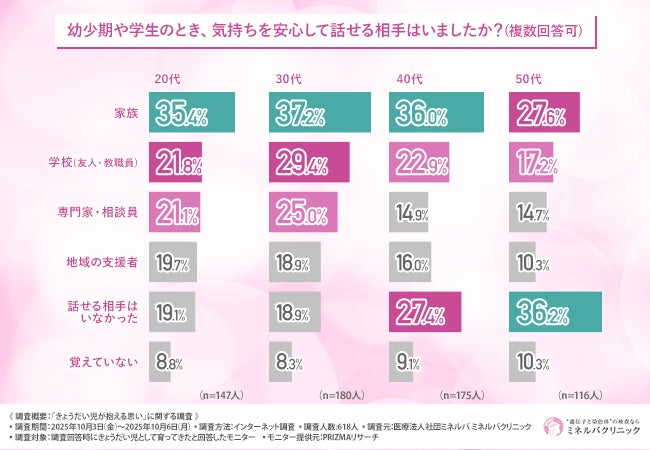

では、成長する中で自分の思いや悩みを安心して話せる相手はいたのでしょうか。

「幼少期や学生のとき、気持ちを安心して話せる相手はいたか」と尋ねたところ、年代別で以下のような回答結果になりました。

20~40代の回答は『家族』が最も多く、50代の回答では『話せる相手はいなかった』が最多になり、年代が上がるにつれて話せる相手がいなかった割合が高まる傾向が見られました。

若い世代は専門機関や学校など、家庭外にも相談できる場が広がりつつありますが、40代・50代では支援体制や周囲の理解不足から孤立を感じていた方が多い可能性があります。

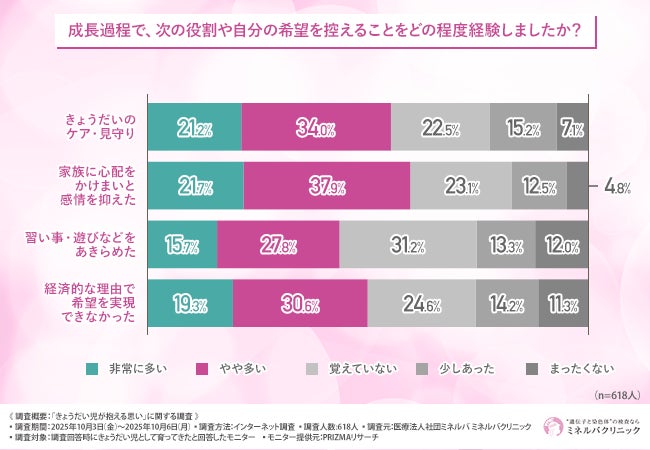

次に、「成長過程で、次の役割や自分の希望を控えた経験の割合」について尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

きょうだい児の多くが家庭内で何らかの「自己抑制」や「役割意識」を強く持ちながら成長してきたことがわかります。

多くの方が兄弟姉妹のケアや見守りを担い、家族に心配をかけまいと感情を抑えていたという結果は、家族を支える姿勢のあらわれであると同時に、心理的な負担も大きかったかもしれません。

進学・就職・恋愛…「家庭の状況」を優先した決断の背景

家庭の中では支える立場に回っていた方が多いことが明らかになりましたが、学校や地域社会の中で、理解や配慮はあったのでしょうか。

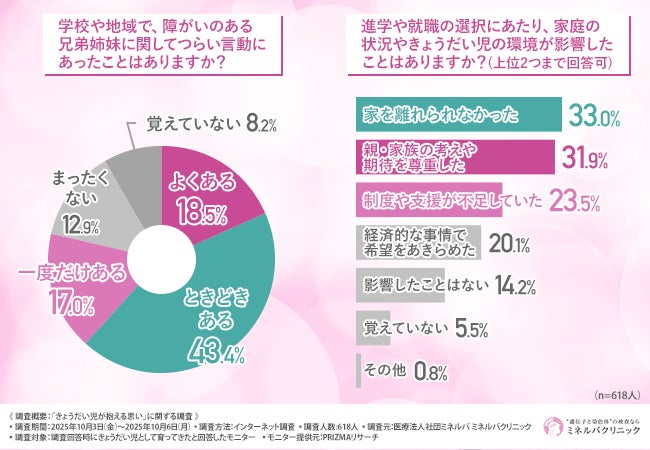

次に、「学校や地域で、障がいのある兄弟姉妹に関してつらい言動にあった経験」について尋ねたところ、約8割が『よくある(18.5%)』『ときどきある(43.4%)』『一度だけある(17.0%)』と回答しました。

大多数が、周囲の言動によってつらい思いや傷ついた経験があるようで、周囲の理解・配慮不足がきょうだい児本人の孤立感を深めていた可能性があります。

続いて、進学・就職・結婚など、人生の大きな選択をする場面においての影響について見ていきましょう。

「進学や就職の選択にあたり、家庭の状況やきょうだい児の環境が影響したことはあるか」と尋ねたところ、『家を離れられなかった(33.0%)』『親・家族の考えや期待を尊重した(31.9%)』『制度や支援が不足していた(23.5%)』が上位になりました。

影響を受けたことがない方は2割未満にとどまり、8割以上の方が家庭の状況を理由に進路の選択に影響したと回答し、家庭を優先して選択をしてきた方が多い傾向が見られます。

また、「制度や支援の不足」や「経済的な事情」にも回答が集まり、家族のために自分を抑えた方が一定数いることがわかりました。

進路の選択だけでなく、恋愛や結婚などのプライベートの領域でも迷いや葛藤が生じやすいと考えられます。

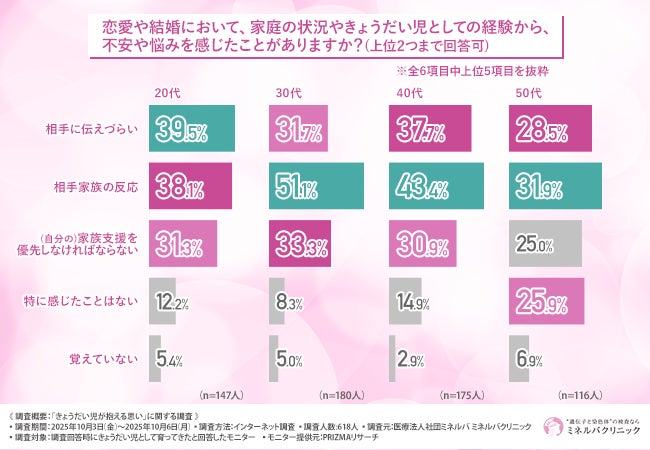

続いて、「恋愛や結婚において、家庭の状況やきょうだい児としての経験から、不安や悩みを感じたことがあるか」と尋ねたところ、年代別で以下のような回答結果になりました。

どの年代でも『相手家族の反応』と『相手に伝えづらい』が上位を占め、恋愛や結婚において家庭の状況を相手に打ち明ける難しさが共通していることがわかります。

特に30〜40代は結婚を意識する方がより多くなることからも、相手家族の反応を気にかける声が多く、結婚を意識する中で将来への一歩をためらう場面もあったのかもしれません。

きょうだい児として育ったからこその強み。そして社会に望む支援

家庭の状況が進学や就職、恋愛や結婚に影響した方が多いことが明らかになりました。

一方で、そうした環境の中で育ったからこそ培われた力もあるのではないでしょうか。

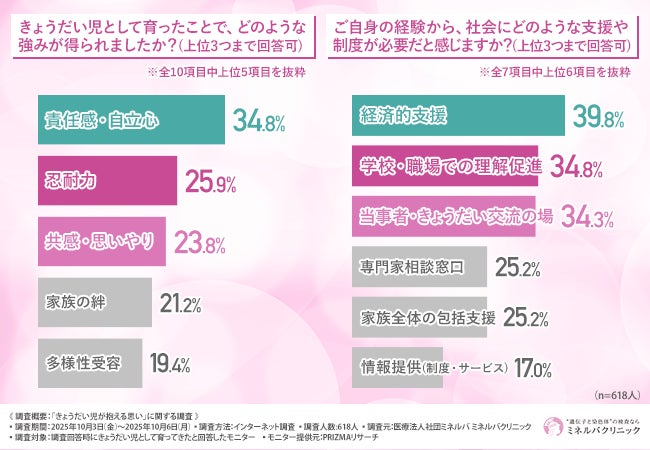

「きょうだい児として育ったことで、どのような強みが得られたか」について尋ねたところ、『責任感・自立心(34.8%)』『忍耐力(25.9%)』『共感・思いやり(23.8%)』が上位に挙がりました。

家族を支える立場で育った経験が、責任感や物事に粘り強く取り組む力、他者を思いやる姿勢につながっているようです。

その環境下で培われた力が、社会生活の中でも活かされていると考えられます。

では、同じような立場の人がより安心して暮らせるようにするために、どのような支援や制度が必要だと感じるのでしょうか。

「ご自身の経験から、社会にどのような支援や制度が必要だと感じるか」について尋ねたところ、『経済的支援(39.8%)』『学校・職場での理解促進(34.8%)』『当事者・きょうだい交流の場(34.3%)』が上位を占めました。

「経済的支援」を求める声が最も多く挙がり、障がいのある方やその家族を支える制度はあるものの、支援が十分ではないと感じている方も多い傾向が見られました。

進学・就職の選択に影響があったという回答が多かったことからもわかる通り、家族全体を現実的に支える支援が求められていると考えられます。

そして、「周囲の理解」や「当事者同士のつながり」を求める声も多く寄せられました。

経済・心理・社会的支援といった多角的な面から包括的に支える体制づくりが不可欠だといえます。

まとめ:きょうだい児の経験が映す、“支え合う社会”への課題と希望

今回の調査で、きょうだい児の多くが家庭の中で役割を担い、感情を抑えながら成長してきた実態が明らかになりました。

「きょうだい児」という言葉の認知時期は、20〜30代では「小学校低・中・高学年」が中心だったのに対し、40〜50代では「言葉は知らないが自覚はあった」の回答が最多となりました。

さらに、心理的な支えとなる気持ちを話せる相手は、若い世代は家庭外にも相談できる割合が高く、世代が高くなるにつれ「話せる相手はいなかった」の回答が多くなったことからも、社会的認知や理解の広がりが比較的最近であることを示しています。

そのような環境で育ってきた中で、自分の気持ちよりも家族を優先しようとする姿勢や、見守り・支援の役割を担ってきた経験は、責任感や思いやりの形成につながっていました。

その一方で、学校や地域で周囲の理解や配慮が不足し、つらい言動にあったり、孤立感を抱いたりした経験を持つ方も多いようです。

そして社会的理解や支援の不足が、きょうだい児として育ってきた大多数の方の進学・就職・結婚などの人生の選択に影響を与えている傾向も見られました。

現状、障がいのある方やその家族を支える制度はありますが、「経済的支援」を求める声が最も多く挙がったことからも、支援が十分ではないと感じている方は多いようです。

通院や療育など、家庭内で継続的に費用や時間の負担が発生するケースも考えると、家族全体を支えるための制度的・社会的な仕組みの再設計が求められています。

同時に、「周囲の理解」や「当事者同士のつながり」といった心理的・社会的な支援を求める声が多かったことからも、多角的な側面からきょうだい児とその家族を包括的に支える環境づくりが必要です。

家庭の中だけでなく、学校や職場、地域社会が一体となって理解と支援の輪を広げていくことが、すべての人が安心して生きられる社会の実現につながるでしょう。

本調査の背景には、障がいのあるお子さんやその家族を支える社会的・制度的支援が、依然として十分とはいえない現状があります。

ミネルバクリニックでは、こうした「家族を支える医療」を大切にし、妊娠や出産、家族計画などの人生の節目において不安を抱える方が、より安心して選択できる体制づくりに取り組んでいます。

▼参考情報

今回、「きょうだい児が抱える思い」に関する調査を実施した医療法人社団ミネルバは、ミネルバクリニック(https://minerva-clinic.or.jp/)を運営しています。

【理事長コメント】

きょうだい児の存在は、家族や社会の“支え合い”を象徴するものです。

医療者として、障がいのある方やそのご家族だけでなく、“支える立場”の人々の声にも社会が耳を傾けることが重要だと感じています。

医療法人社団ミネルバ 理事長 仲田 洋美

【ミネルバクリニックについて】

ミネルバクリニックは、遺伝子診療・NIPT(新型出生前診断)などを専門とする医療機関です。

2025年6月には産婦人科を併設し、妊婦さんがより安心して検査と診療を受けられる体制を整えました。

同院では、妊娠・出産を控えた方をはじめ、将来の家族計画に不安を抱える方々が安心して相談できるよう、臨床遺伝専門医によるカウンセリング体制を設けています。

▼詳細はこちら

■NIPT検査

https://minerva-clinic.or.jp/nipt/

■発達障害・知的障害関連検査

https://minerva-clinic.or.jp/genetictesting/intellectual-disability/

■発達障害・自閉症・知的障害染色体シーケンス解析

https://minerva-clinic.or.jp/genetictesting/csa/

■自閉症遺伝子検査

https://minerva-clinic.or.jp/genetictesting/autismpanel/

※遺伝子検査は、医学的・社会的に広く定着したものではありません。

※遺伝子検査は保険診療の対象外です。

■ミネルバクリニック

https://minerva-clinic.or.jp/nipt/

https://lp.minerva-clinic.or.jp/minerva-lp/

■お問い合わせURL:https://minerva-clinic.or.jp/contact/

■お問い合わせTEL:03-3478-3768

▼「きょうだい児が抱える思い」に関する調査 調査対象者属性情報

【回答者属性】

■性別

『男性(54.4%)』『女性(47.7%)』

■年齢(調査対象:20~50代)

『20〜29歳(23.8%)』『30〜39歳(29.1%)』

『40〜49歳(28.3%)』『50〜59歳(18.8%)』

■居住地分布

『北海道地方(3.9%)』『東北地方(7.8%)』『関東地方(46.9%)』

『中部地方(14.4%)』『近畿地方(16.0%)』『中国地方(3.2%)』

『四国地方(1.5%)』『九州地方(5.8%)』『沖縄地方(0.5%)』

■職業

『会社員(正社員)(61.2%)』『会社員(契約社員・派遣社員)(6.0%)』

『パート・アルバイト(11.7%)』『公務員(5.5%)』『経営者・役員(2.9%)』

『自営業・自由業(4.5%)』『専業主婦(主夫)(3.9%)』『学生(0.3%)』

『無職(3.4%)』『その他(0.6%)』

【基本属性】

■障がいのある兄弟姉妹と同居していた時期

『幼少期(小学校入学前まで)(44.3%)』『小学校の時期(47.7%)』

『中学校の時期(41.8%)』『高校の時期(35.3%)』『成人後(24.0%)』

『同居はないが日常的に長時間関与(10.7%)』

■あなたの出生順位を教えてください

『第一子(48.5%)』『第二子(34.0%)』『第三子(10.7%)』『第四子以降(6.8%)』

■家庭内で担っていた障がいのある兄弟姉妹のケアや役割の程度

『ほとんど担っていない(30.7%)』

『週1〜3時間程度(35.0%)』

『週4〜10時間程度(19.9%)』

『週10時間以上、または日常的に主要な役割を担っていた(14.4%)』

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像