人手不足で業務が回らない…約8割の会社員が感じる効率化の限界。業務の仕組み化の必要性。

世界標準の日に考えるー「標準化」の考え方をビジネスにも。いま企業に求められるのは“属人化しない仕組みづくり”

NSSスマートコンサルティング株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役:安藤 栄祐)は、20〜50代の会社員を対象に、「会社員が実践する業務効率化と業務改善の限界」に関する調査を実施しました。

10月14日は「世界標準の日」。

1946年10月14日、翌年の国際標準化機構(ISO)設立へとつながる、国際的な標準化機関の設立を議論する会議がロンドンで開かれたことから制定されました。

この「世界標準の日」には、標準化の重要性を世界的に共有し、国際的な連携や品質向上を促す啓発活動が各国で行われており、製品や技術だけでなく、社会全体の“共通の仕組みづくり”を考える日としても位置づけられています。

私たちの身のまわりにも、実は多くの「世界共通ルール=ISO規格」が存在します。

たとえば、信号機の色やクレジットカードのサイズもそのひとつで、普段意識することは少なくても、世界中の製品やサービスがスムーズに動く背景には、こうした「標準化(=共通の仕組み)」の考え方が欠かせません。

そしてこの“標準化”の考え方は、製品や工業分野だけでなく、企業の業務プロセスや組織運営など、「仕事の仕組みづくり」にも活かされていおり、実際に、ISOを導入して業務の標準化や効率化を進めている企業も少なくありません。

では、従業員一人ひとりは効率化のために、日々どのような工夫をしているのでしょうか。

そこで今回、各種ISOの新規取得・運用サポートサイト『ISOプロ』(https://activation-service.jp/iso/)を運営するNSSスマートコンサルティング株式会社は、20〜50代の会社員を対象に、「会社員が実践する業務効率化と業務改善の限界」に関する調査を実施しました。

調査概要:「会社員が実践する業務効率化と業務改善の限界」に関する調査

【調査期間】2025年10月1日(水)~2025年10月2日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に20〜50代の会社員※と回答したモニター(※経営層を除くオフィスワークに従事する会社員)

【調査元】NSSスマートコンサルティング株式会社(https://activation-service.jp/iso/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

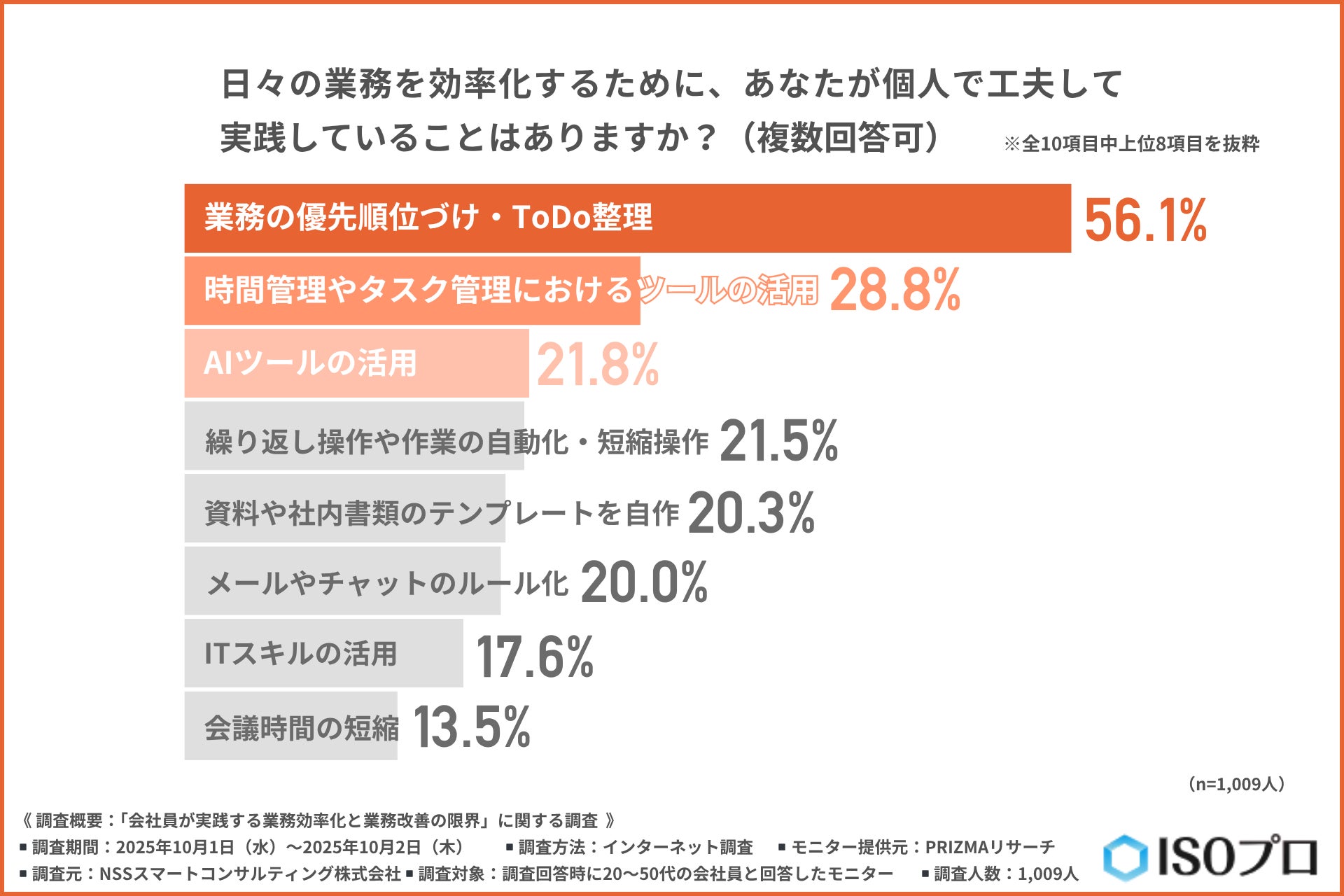

会社員が工夫する“業務効率化テクニック”とは?

はじめに、「日々の業務を効率化するために、あなたが個人で工夫して実践していること」について尋ねたところ、『業務の優先順位づけ・ToDo整理(56.1%)』と回答した方が最も多く、『時間管理やタスク管理におけるツールの活用(28.8%)』『AIツールの活用(ChatGPTなど)(21.8%)』となりました。

「優先順位づけ・ToDo整理」が特に多く、まず“何をすべきか”を自分で整理することが重要かつ即効性のある手法だからと考えられます。

「時間管理やタスク管理ツールの活用」は2番目に多く、視覚的かつデジタルでタスクを管理する方法が一定層に根づいていることがうかがえます。

一方、AIツールや自動化の活用は約2割にとどまっている点から、「導入コスト」や「使用に対する心理的ハードル」「業務特性とのマッチング」の壁が一部には存在すると見られます。

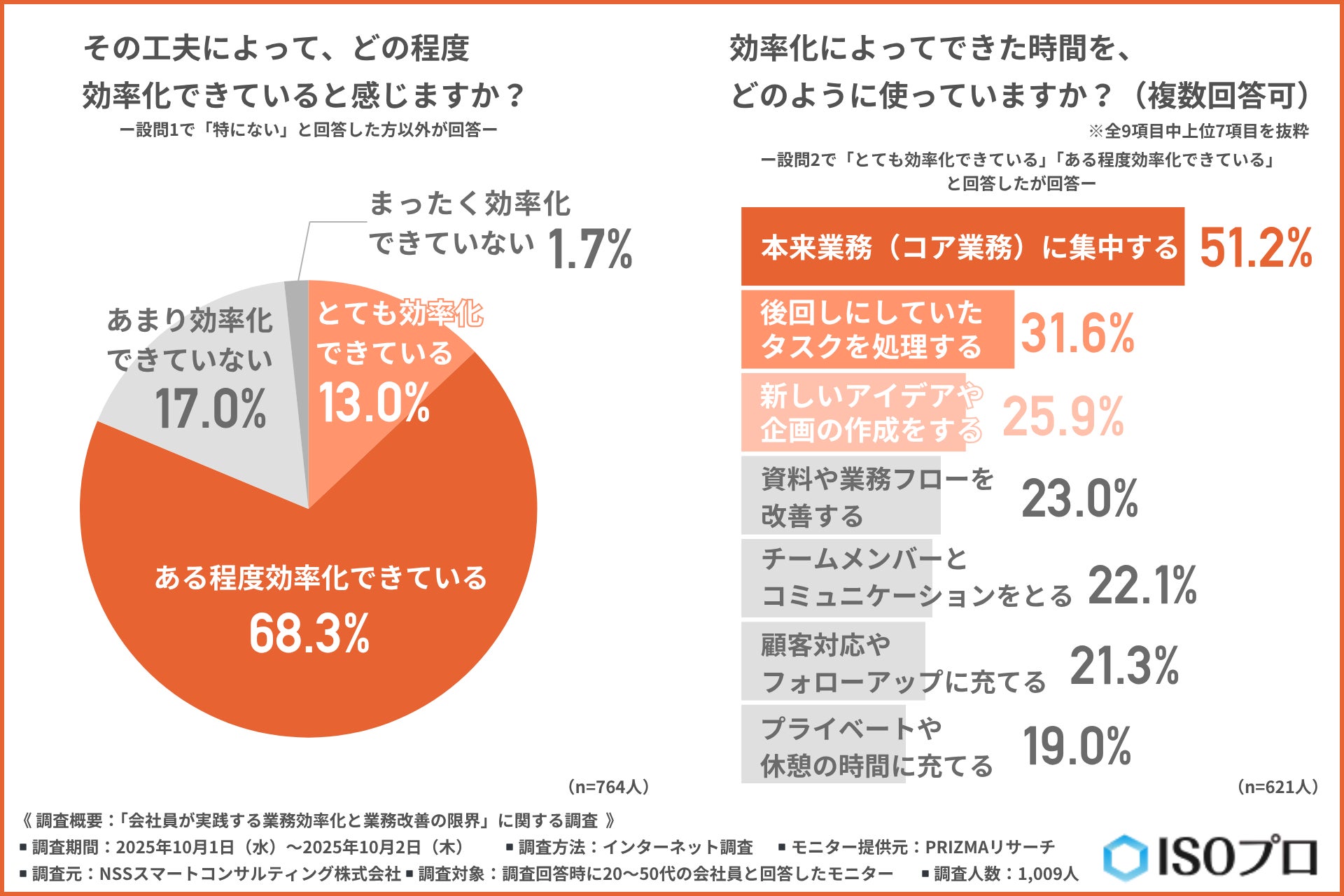

こうした工夫を重ねる中で、実際にどの程度の方が「効率化」できたと感じているのでしょうか。

前の質問で『特にない』と回答した方以外に、「その工夫によって、どの程度効率化できていると感じるか」について尋ねたところ、約8割が『とても効率化できている(13.0%)』『ある程度効率化できている(68.3%)』と回答しました。

多くの方が「効率化できている」と回答し、個人レベルでの工夫には一定の効果があると感じているようです。

しかし、『あまり効率化できていない』『まったく効率化できていない』という方も一定数いることから、業種や業務内容、職場環境などによって差が出るため、個人の工夫だけでは限界があることがうかがえます。

では、自身の工夫によって効率化できたと実感している方は、効率化によって得られた時間をどのように使っているのでしょうか。

前の質問で『とても効率化できている』『ある程度効率化できている』と回答した方にうかがいました。

「効率化によってできた時間を、どのように使っているか」について尋ねたところ、『本来業務(コア業務)に集中する(51.2%)』と回答した方が最も多く、『後回しにしていたタスクを処理する(31.6%)』『新しいアイデアや企画の作成をする(25.9%)』となりました。

「本来業務(コア業務)に集中する」と回答した方が約半数となり、効率化の目的に最も沿う時間の使い方といえます。

また、「後回しにしていたタスクの処理」「新しい企画作成」という回答が続く点から、効率化で得られた時間を“次のアクション”につなげる意識があることがうかがえます。

それでも“個人の努力だけでは限界”…約8割が「会社が業務効率化を従業員任せにしている」と回答

2023年9月に実施した「社員が思う企業課題」に関する調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000055385.html)では、中小企業の正社員の約7割が日々の業務で企業課題を『とても感じる(26.8%)』『やや感じる(44.0%)』と回答し、その課題の原因は『社内体制が整っていない(45.4%)』が約半数となりました。

業務効率化についても、課題の原因は同様なのでしょうか。

そこで、業務効率化についての会社の対応をどのように感じているのかうかがいました。

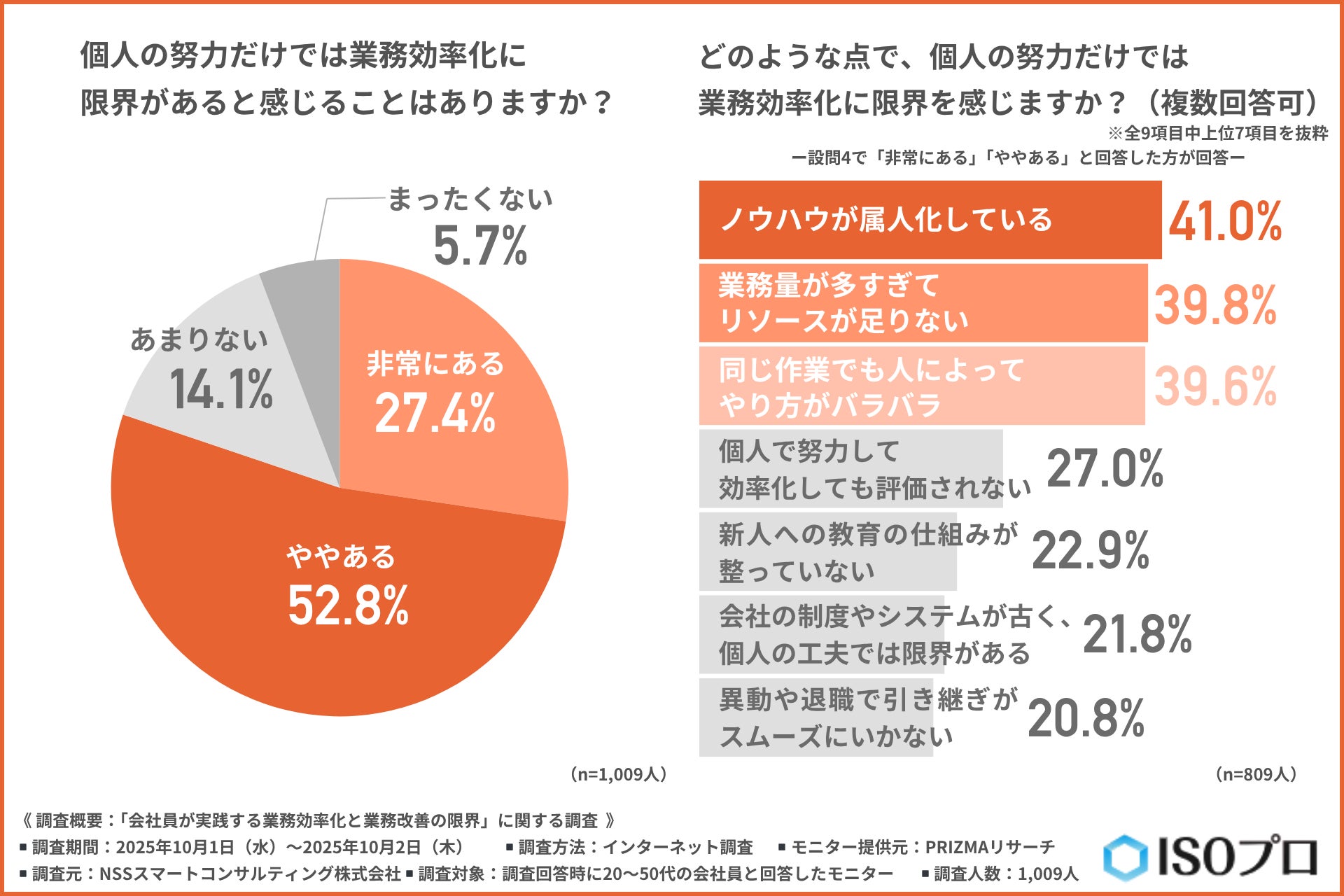

「個人の努力だけでは業務効率化に限界があると感じることはあるか」と尋ねたところ、約8割が『非常にある(27.4%)』『ややある(52.8%)』と回答しました。

大多数が「限界があると感じる」と回答しており、個人の努力だけでは抜本的な業務改善に至らないと認識されていることがうかがえます。

業務量、組織構造、制度・システム環境といった要因が関係していると考えられますが、実際にどのような点でその限界を感じるのでしょうか。

前の質問で『非常にある』『ややある』と回答した方に、「どのような点で、個人の努力だけでは業務効率化に限界を感じるか」について尋ねたところ、『ノウハウが属人化している(41.0%)』と回答した方が最も多く、『業務量が多すぎてリソースが足りない(39.8%)』『同じ作業でも人によってやり方がバラバラ(39.6%)』となりました。

「ノウハウの属人化」「業務量過多」「手法のバラつき」といった課題が上位に並び、個人で試行錯誤しても“全体の効率化”にはつながりにくい現状がうかがえます。

また、「個人で努力して効率化しても評価されない」といったモチベーションの問題も一定数見られ、個人の取り組みを阻む要因になる可能性がうかがえます。

限界を感じる背景には、会社側の支援や制度整備の不足が影響している可能性もありますが、会社が業務効率化を“従業員任せ”にしていると感じる方はどの程度いるのでしょうか。

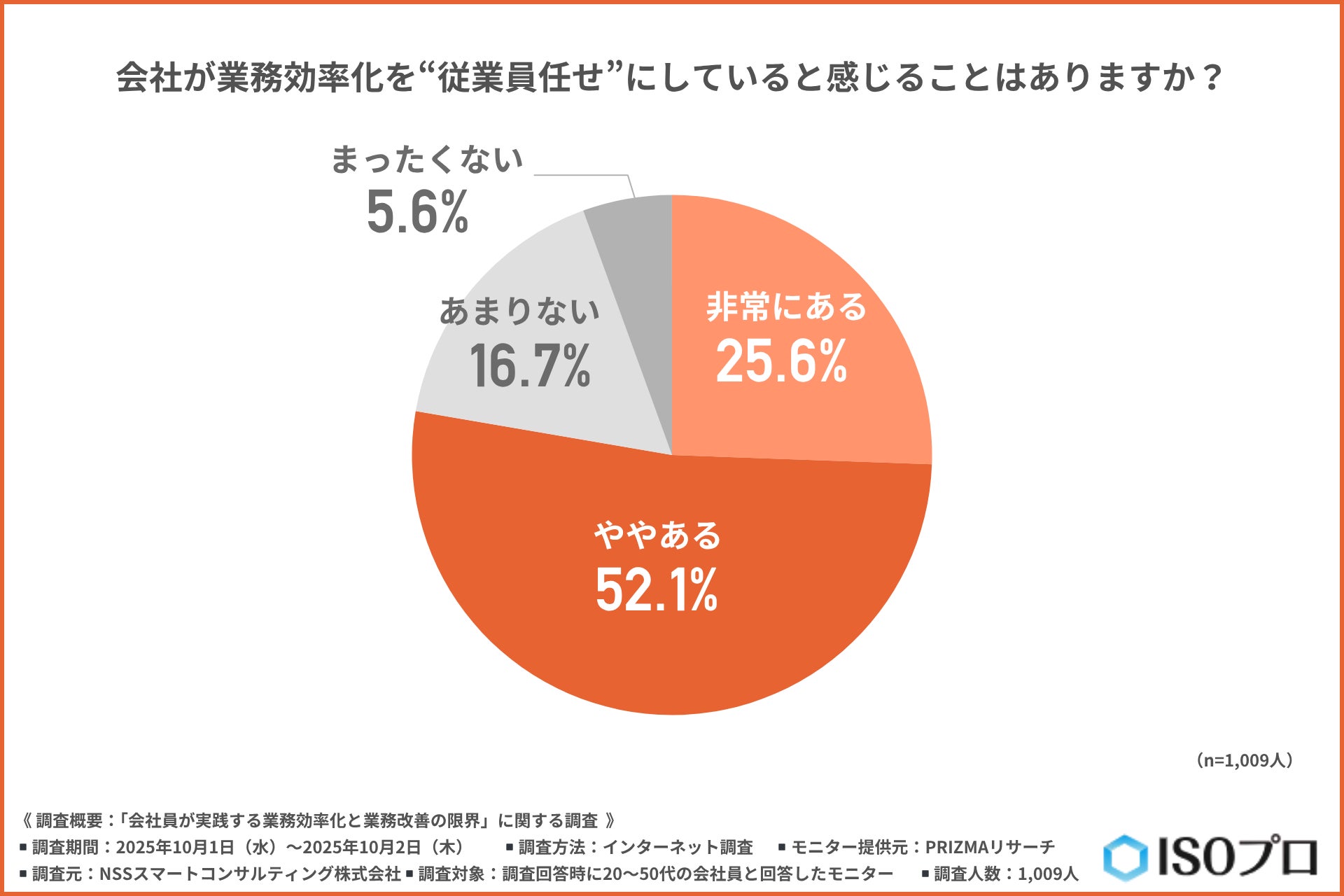

「会社が業務効率化を“従業員任せ”にしていると感じることはあるか」と尋ねたところ、約8割が『非常にある(25.6%)』『ややある(52.1%)』と回答しました。

多くの方が、業務効率化を“従業員任せ”にしていると感じており、個人への依存が常態化している可能性が示されました。

制度整備や業務設計といった組織的アプローチが十分でない現場では、効率化の推進が属人的になりやすく、取り組みの持続性や公平性にも影響を及ぼすと考えられます。

では、どのような場面で業務効率化を“従業員任せ”にしていると感じるのでしょうか。

前の質問で『非常にある』『ややある』と回答した方に詳しく聞きました。

■業務効率化を“従業員任せ”にしていると感じる場面は?

・面倒な作業や複雑な作業の内容を改善しないところ(30代/男性/富山県)

・ツール更新やタスク管理などは従業員に一任しており管理ができていない(30代/男性/東京都)

・スケジュール管理や仕事のスピード感など、全体で効率化を考える時間がない(30代/女性/兵庫県)

・個人目標だけ設定して、どのように達成するかは一切関与しないところ(40代/女性/京都府)

・業務マニュアル等の未整備(50代/男性/北海道)

会社が仕組みや支援を十分に整えないまま、効率化の責任を従業員に委ねている現状が浮かび上がりました。

「複雑な作業内容を改善しない」「ツール運用の丸投げ」「目標達成への不関与」など、具体的な場面に共通するのは“全体設計の欠如”と“現場任せ”の構造です。

また、「マニュアル未整備」や「社内で効率化を考える時間がない」といった指摘からも、組織的な統率力や改善意識の不足が現場の負担となっている実態が読み取れました。

求められるのは“標準化”。「トラブルやミスの防止」や「部署やチームをまたぐ業務の円滑化」に期待大

では、そうした状況を改善するため、会社に「統一したやり方や仕組み(=標準化)の整備」を求める方はどの程度いるのでしょうか。

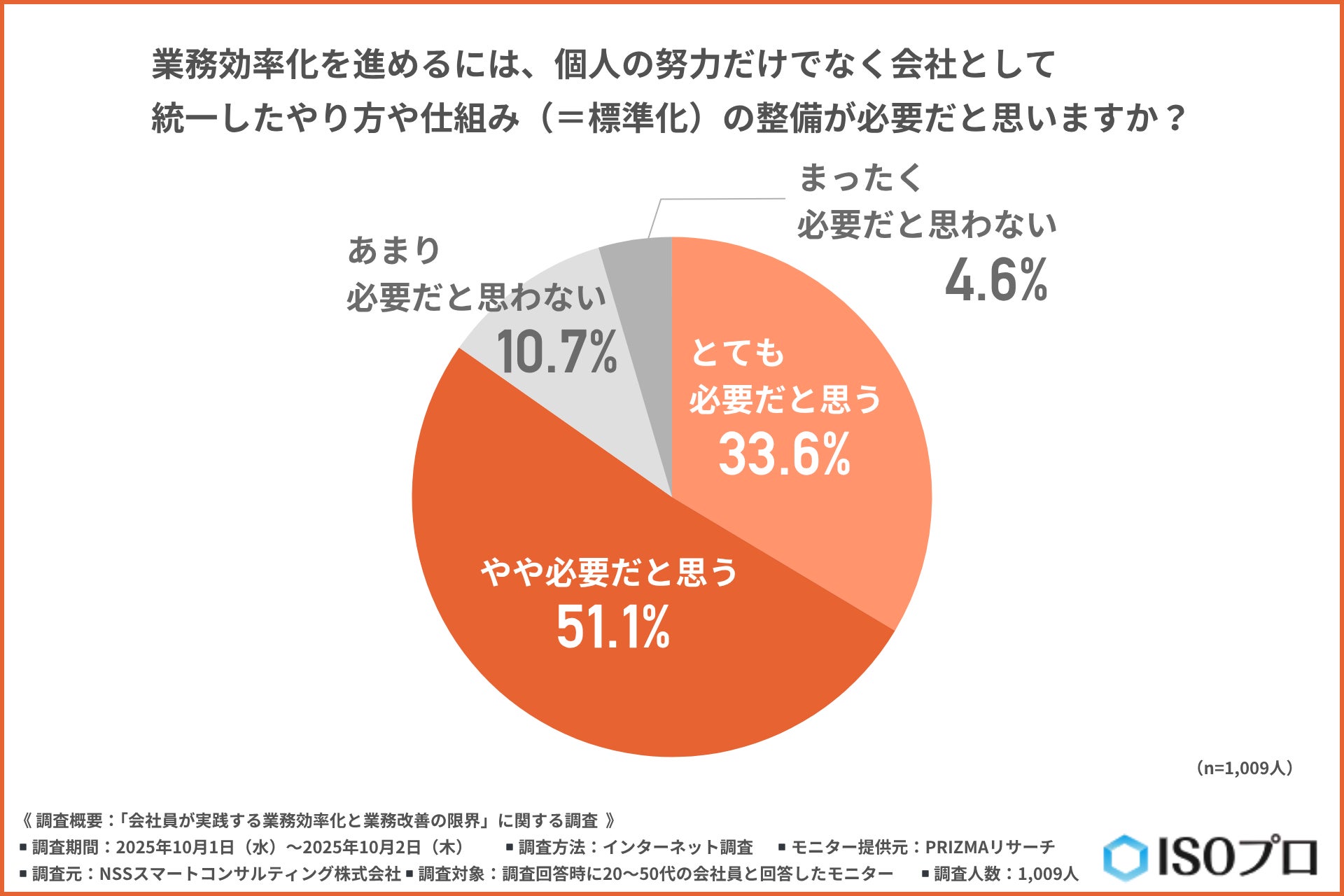

「業務効率化を進めるには、個人の努力だけでなく会社として統一したやり方や仕組み(=標準化)の整備が必要だと思うか」について尋ねたところ、約8割が『とても必要だと思う(33.6%)』『やや必要だと思う(51.1%)』と回答しました。

多くの方が「必要だと思う」と回答したことから、統一したやり方や仕組み(=標準化)の整備の重要性が広く認識されていることが明らかになりました。

個人の工夫だけでは限界があるという意識と相まって、業務効率化には、組織としての対応が不可欠であるという認識が強まっていると考えられます。

標準化の必要性が広く認識されている中で、実際にどのような効果を期待するのでしょうか。

ここからは、前の質問で『とても必要だと思う』『やや必要だと思う』と回答した方に聞きました。

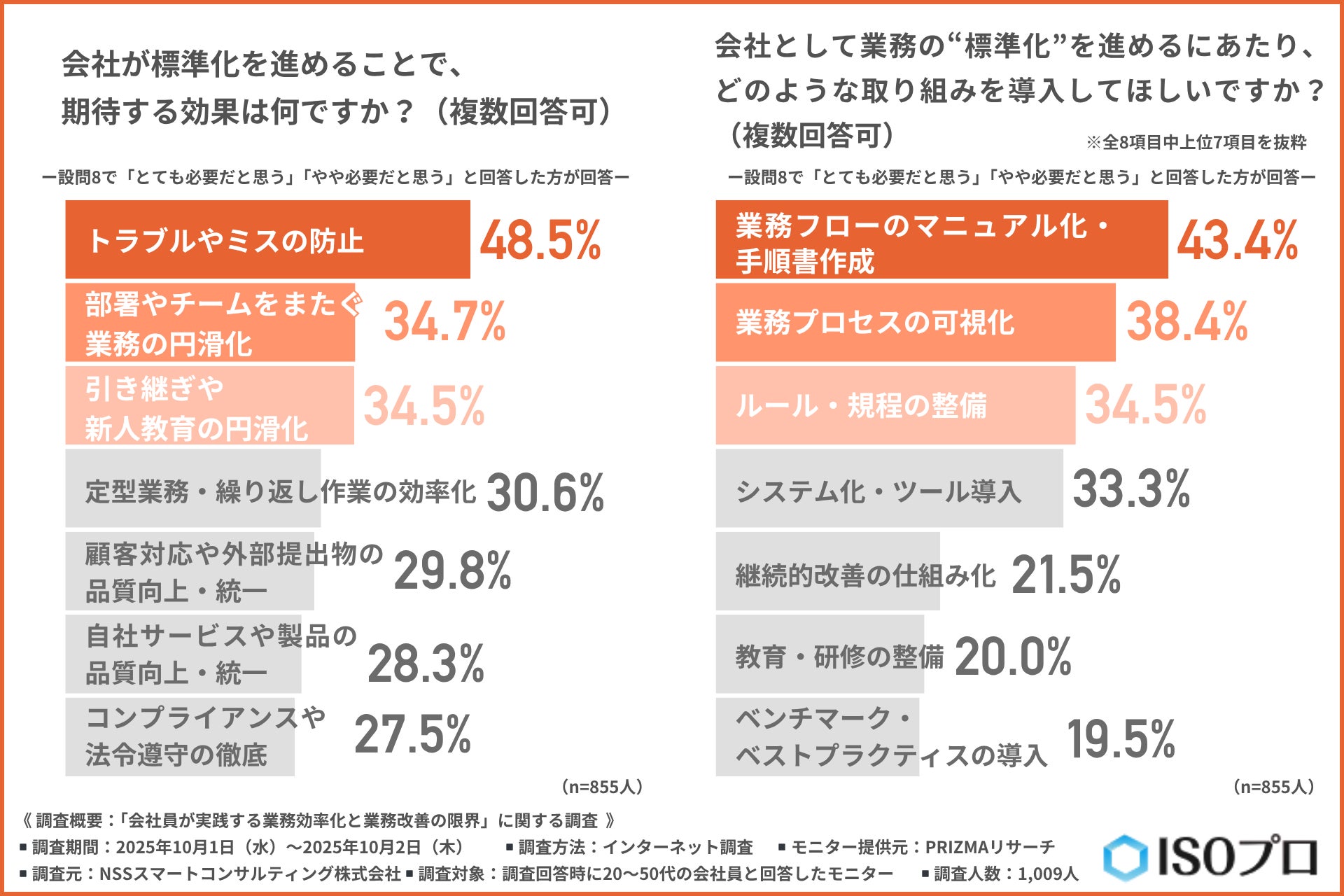

「会社が標準化を進めることで、期待する効果」について尋ねたところ、『トラブルやミスの防止(48.5%)』と回答した方が最も多く、『部署やチームをまたぐ業務の円滑化(34.7%)』『引き継ぎや新人教育の円滑化(34.6%)』となりました。

「トラブルやミスの防止」が最も多く挙がったことから、標準化は業務のバラつきを抑え、安定した品質とリスク軽減を実現する手段だと期待されていると考えられます。

また、「部署やチームをまたぐ業務の円滑化」「引き継ぎや新人教育の円滑化」「繰り返し作業の効率化」など、組織全体での運用のしやすさや持続性を高めたいという期待も見て取れます。

最後に、業務の“標準化”を進めるにあたって導入を望む施策についてうかがいました。

「会社として業務の“標準化”を進めるにあたり、どのような取り組みを導入してほしいか」について尋ねたところ、『業務フローのマニュアル化・手順書作成(操作マニュアル・チェックリストなど)(43.4%)』『業務プロセスの可視化(フローチャート化・申請承認のプロセスマップなど)(38.4%)』『ルール・規程の整備(稟議ルール・顧客対応ポリシーなど)(34.5%)』が上位になりました。

最も多く挙がったのは「業務フローのマニュアル化・手順書作成」で、標準化の第一歩として、具体的な手順の明文化が強く求められていることがわかります。

続く「プロセスの可視化」や「ルール・規程の整備」も、業務の属人性を排除し、誰でも同じように遂行できる仕組みづくりへの期待がうかがえます。

また、「ツール導入」や「継続的改善の仕組み化」も一定の支持を集めており、標準化を単発で終わらせず、持続的に運用する体制の整備も求められていることが明らかになりました。

これら上位に挙がった項目は、ISO9001(品質マネジメントシステム)をはじめとするマネジメント系規格の取得・構築の際にも不可欠な要素です。

マネジメント系規格のISOは、「業務手順の文書化」「プロセスの明確化」「ルール・基準の整備」を通じて、組織全体で業務の品質と効率を維持・改善することを目的としています。

自社の業務効率化を継続的に進めるうえで、ISO認証の取得は有効なアプローチであるといえるでしょう。

まとめ:業務効率化は「個人の工夫」だけでは限界が…標準化による組織的支援が鍵に

今回の調査で、20〜50代の会社員の多くが「業務の優先順位づけ」や「ツールの活用」などの業務効率化の工夫をしており、約8割が一定の効果を実感していることが明らかになりました。

効率化によって捻出された時間は「本来業務への集中」「後回しにしていたタスク処理」「新しい企画作成」など生産性向上につながる業務に活用されており、効率化についての個人の努力の有効性が示されました。

しかしながら、約8割が「個人の努力だけでは限界がある」と感じており、その要因として「ノウハウの属人化」「業務量過多」「やり方の不統一」などが挙げられました。

加えて、「効率化しても評価されない」「制度やシステムが古い」など、組織的支援が十分に整っていない状況も課題として浮かび上がっています。

そのような背景から、多くの方が「会社が業務効率化を従業員任せにしている」と感じており、個人の工夫だけでは継続的な改善が難しいことを物語っています。

こうした現状を踏まえると、業務効率化を継続的なものとするには、会社側が主体となって「標準化」や「仕組み化」に取り組むことが不可欠であるといえます。

実際に、約8割が「標準化」の必要性を感じており、「トラブルやミスの防止」「部署やチームをまたぐ業務の円滑化」「引き継ぎや新人教育の円滑化」など多面的な効果を期待していることがわかりました。

導入してほしい取り組みとしても、「業務のマニュアル化」「プロセスの可視化」「ルール整備」が上位に挙がり、仕組みを明文化・共有することへのニーズが顕著にあらわれています。

ISOの中でも、特にISO9001(品質マネジメントシステム)をはじめとするマネジメント系規格は、業務手順やルールを明文化し、組織全体で品質と効率を継続的に継続的に改善していくことを目的としています。

「属人化の解消」や「持続的な効率化」を進めるうえで、ISOの導入・運用は、生産性と従業員満足度の両立を支える基軸となるでしょう。

「ISO」の新規取得・運用サポートなら『ISOプロ』

今回、「会社員が実践する業務効率化と業務改善の限界」に関する調査を実施したNSSスマートコンサルティング株式会社は、ISOの新規取得・運用サポートサイト『ISOプロ』(https://activation-service.jp/iso/)を運営しています。

「ISO9001」とは、商品・サービスの品質に関わるISO規格です。

世界中で最も普及しているISO規格であり、日本でも工場の看板や名刺などで見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。

ISO9001認証の取得は、企業の商品やサービスが国際基準レベルの品質管理の仕組みで提供されている証となり、取引先やお客さまからの信用を得られるだけでなく、取引に活かすことも可能です。

<「ISO9001」に関するコラムはこちら>

https://activation-service.jp/iso/column/1692

ISOプロは、ISO審査員資格保有者やISO構築コンサルタント経験者が多く所属するISOの専門家集団です。

当サイトで発信する情報を通じ、サイト利用者様がISOの構築や運用などISOに関わる業務を円滑に進め、事業の成長につながるよう信頼できる情報発信を提供します。

ISOプロについて:https://activation-service.jp/iso/philosophy

その他ISO各種規格のコラムはこちら:https://activation-service.jp/iso/column

『ISOプロが訊く』ISO取得企業へのインタビュー掲載中

『ISOプロが訊く』とは、ISOを取得した企業様にISOプロがインタビューをする企画です。

その企業が、ISOを取得した理由や取得する上での課題、ISOを取得して何が変わったのかをうかがっています。

ISO運用企業様の生の声をぜひご覧ください。

ISOプロが訊く:https://activation-service.jp/iso/interview

ISO・HACCPコンサルタント募集中

ISOプロでは、全国各地のISO・HACCPコンサルタントを募集しています。

『お客様の実情に合わせた各種ISOやHACCPの構築、運用』をポリシーとして、サポート業務を行っております。

私たちの想いに共感いただける方、少しでもご興味がある方はぜひお問い合わせください。

ISOプロについて:https://activation-service.jp/iso/philosophy

お問い合わせフォーム:https://activation-service.jp/iso/lp/form-collabo-entry/

【会社概要】

会社名:NSSスマートコンサルティング株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー21階

代表者:安藤栄祐

URL:https://nss-smart-consulting.co.jp/

事業内容:ISOコンサルティング事業、労務コンサルティング事業、オフィスサポート事業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像