「上司と部下の信頼関係に関する研究」を発表 上司・部下の信頼関係、52.4%は部下の片思い

上司からの信頼が職場を変える:信頼構築の「正」と「負」のらせん関係が判明

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都江東区、代表取締役社長:萱野博行)は、九州大学・池田浩研究室と共同で実施した「上司と部下の信頼関係に関する研究」の結果を発表いたします。

テレワークの普及や多様な働き方、異なる価値観(労働観)の広がりに伴い、職場環境は大きな変革を遂げています。社会的不確実性が高まる中、組織の円滑な運営や従業員のエンゲージメントを支える「信頼」の価値がますます高まっています。

本研究では、職場における上司と部下の信頼関係が形成・深化するには、「信頼」の相互交換のみならず、相手から信頼されていると感じる「被信頼感」も重要であり、これらが”らせん的”に循環していく新たな信頼形成モデルを実証しました。また、信頼関係が業務成果やメンバーのウェルビーイング(より良い状態)に与える影響についても確認しました。

■主なトピックス

1. 新たな信頼形成メカニズム「信頼のらせん関係」とは

本調査では、リーダーとメンバー間で形成される「信頼のらせん関係」に関する新たなメカニズムが検証された。このメカニズムでは、①リーダーがメンバーを信頼することを起点とし、②その信頼をメンバーが感じ取り(被信頼感)、③メンバーはよりリーダーを信頼するようになって、④リーダーがメンバーからの信頼を感じ(被信頼感)、よりメンバーを信頼するようになる循環的な相互作用を表している。協力組織(5組織:リーダー304名、メンバー1,848名のペア)において、3か月間にわたるデータを分析した結果、この信頼関係が時間経過とともにらせん的に深化していく傾向が確認された。また、信頼関係には、より良好となる”正”のらせん関係と、逆に崩壊に向かう”負”のらせん関係が確認された。

<図解の見方とポイント>

矢印は、4つの変数間の影響関係を表しており、矢印の隣に記載された数値(相関係数、例: .60**)が影響の強さを示す。

●相関係数の意味(例: .60**, .49**):相関係数は、変数間の関係の強さと方向を示す指標である。「正の相関(数値)」は、一方の変数が増加すると、他方の変数も増加する関係を示す。一方、負の相関(数値)は、一方の変数が増加すると、他方の変数が減少する関係を示す。数値が±1に近づくほど影響が強いことを示す。

●矢印(太字)は、各要素間の関連があることを表す。

●矢印(細字)は、1回目の相関係数(左側)と2回目の係数(右側)の比較を表している。2つの数値を比較すると、2回目の数値が大きくなっている。これは、同じサンプルにおいて、時間経過とともに相関がより強まったと解釈できる。つまり、正・負の関係を問わず、各要素間の関係が深化している(より関連が強くなっている)ことが示唆される。

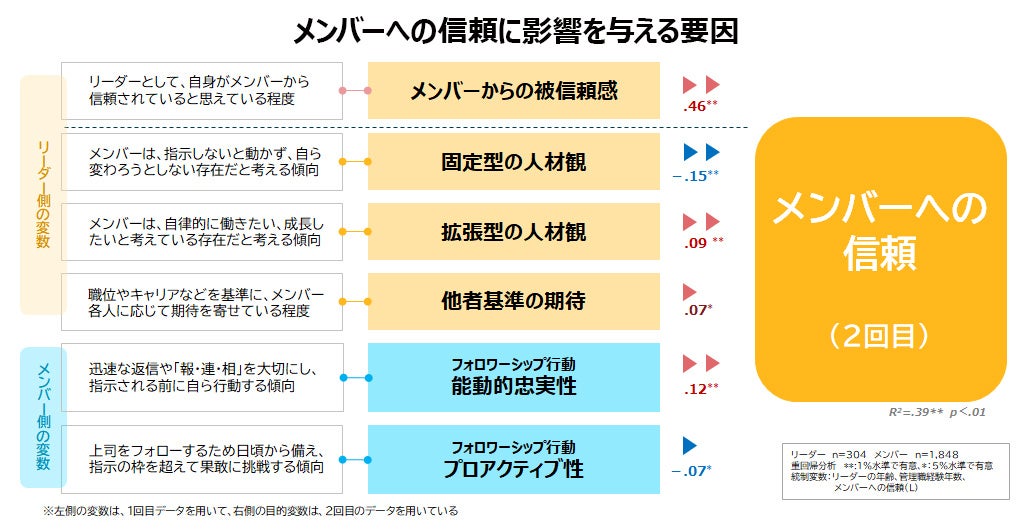

2. メンバーへの信頼を高めるリーダーの行動

信頼関係の起点として、リーダーがメンバーを信頼するには、「拡張型の人材観」(人は努力と環境次第で成長できるという信念)や「他者基準の期待」(画一的ではなく、個々の特性や役割に応じた期待のかけ方)が鍵となることが明らかになった。特に、メンバーが早いレスポンスや能動的な行動(先取り行動、適切な報連相)を取る場合、リーダーの信頼が強化される傾向が見られた。一方で、「固定型の人材観」(能力は固定的で変化しないと考えるリーダーの価値観)はメンバーへの信頼を阻害する要因として作用することも確認された。これらの結果は、リーダーの価値観や考え方が、メンバーとの信頼関係を築くうえで重要であることを示している。

3. リーダーからの被信頼感を得るための要素

職場での信頼関係構築において、リーダーとメンバーの双方が「相手から信頼されている」と感じること(被信頼感)は、重要な役割を果たす。本調査では、リーダーの「サーバントリーダーシップ」(支援的なリーダーシップスタイル)がメンバーの被信頼感形成に寄与することが確認された。サーバントリーダーシップとは、メンバーの自主性を尊重し、指示や管理に過度に依存せず、職務環境を整えることに焦点を当てたリーダーの行動を指す。また、メンバー自身の「オーセンティシティ」(自分を装わず自然体で振舞えている状態)も、リーダーからの信頼をより実感する上で重要であった。メンバーが自分らしさを発揮できるようなリーダーの支援的行動は、信頼関係の構築(深化)を促進するカギとなる。

4. 信頼関係の52.4%が「一方向不全関係」(片思い)のリスクと対応策

職場における上司と部下の信頼関係を類型化すると、3つのパターンが導出された。このうち、52.4%が「信頼の一方向不全関係」(部下の片思い)であることが明らかになった。これは、部下は上司を信頼しているものの、上司が部下を十分に信頼していない状態を示す。職場関係の約半数を占めるこの一方向性の不全関係を改善するには、上司が部下の能力や行動について、リスクを取ってでも期待をかけることが重要である。具体的には、人の能力や行動は、適切な環境を用意すれば伸びると信じ、その成長を支援する姿勢が求められる。

5. 信頼のらせん関係とチームパフォーマンスの向上

信頼のらせん関係の3類型ごとに、職務パフォーマンス(個人)、業績(個人、職場、組織)、ウェルビーイング(はたらく幸せ実感)の差異を確認した。いずれの変数もC1:「信頼の“正”のらせん関係」が最も高い平均値を示し、次いで、C3:「信頼の一方向不全関係」、最も低い傾向を示したのはC2:「信頼の“負”のらせん関係」であった。特に、「職場業績」「はたらく幸せ実感」については、その差が顕著であった。

信頼の“正”らせん関係が形成されている職場では、個人業績以上に職場としての業績が高い傾向があり、個人の心的状態も良好に保たれていることが確認された。上司と部下の良好な信頼関係は、メンバー各人のエンゲージメントやチームワークを高め、結果的に経営上の成果に寄与すると考えられる。

<職務パフォーマンス>

・課題パフォーマンス:上司の指示や与えられた仕事には、忠実かつ、ミスなく確実に取り組んでいる程度

・文脈的パフォーマンス: 職場内で生じた問題状況に対し、自発的に同僚を支援し、解決しようとしている程度

・プロアクティブ・パフォーマンス:将来や先々の仕事をイメージしながら、自分なりの工夫や調整を前向きに行っている程度

<業績>

自職場の組織的な成果(主観的職場業績)

<Well-being>

・はたらく幸せ実感:はたらく事を通じて、主観的幸福感を得られている程度(職業生活Well-being)

*はたらく幸せ実感は、ワーク・エンゲイジメント(仕事への熱意・没頭)の先行要因と考えられる

・はたらく不幸せ実感:はたらく事を通じて、主観的に不満や苦痛を感じている程度

*はたらく不幸せ実感は、ストレスや離職意向の先行要因と考えられる

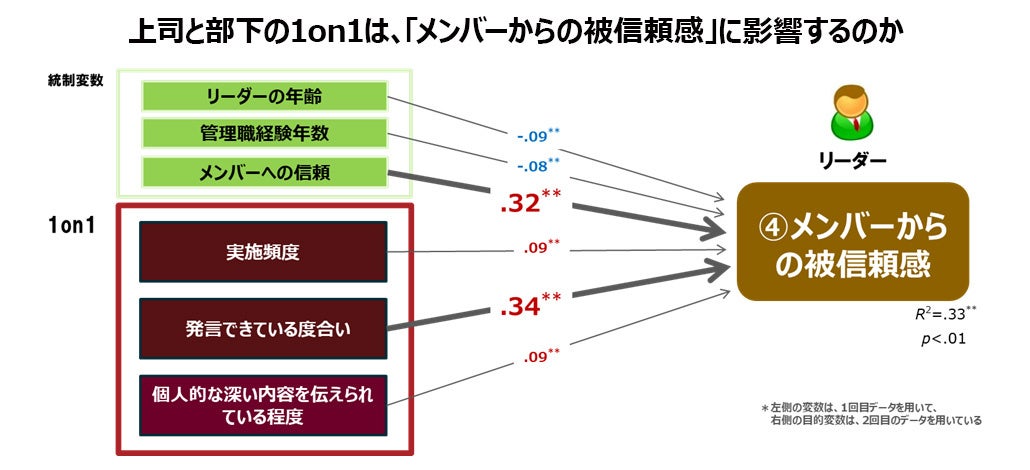

6. 1on1ミーティングが信頼関係構築に与える効果

1on1ミーティングは、リーダーとメンバーが個別に対話し、信頼関係を深める重要な手段と考えられるが、運用面では課題も多い。本調査では、1on1のリーダーとメンバー双方の信頼関係構築への影響について分析を行った。その結果、注目すべき点として、1on1は、双方が相手を「信頼」する効果は小さいが、相手からの信頼(被信頼感)を得る効果が確認された。具体的には、「実施頻度」よりも「メンバーの発言量」や「メンバーが個人的な深い内容を語れている程度」が相対的に強く影響していた。特に、メンバーの発言を多く引き出せていることが、リーダーからの被信頼感・メンバーからの被信頼感を高めていた。

これらの結果は、1on1が本来意図している「メンバーのための対話の場」という枠組みを超え、リーダーがメンバーからの信頼を得る契機として機能している可能性を示している。また、こうしたリーダーとメンバーの信頼の双方向性が、最終的に職場全体の信頼関係構築に寄与していると考えられる。

■調査結果からの考察と提言

<リーダーに向けて>

「信頼のらせん関係」構築の起点は、「リーダーによるメンバーへの信頼」

本研究では、上司と部下の信頼関係は、良くも悪くも“らせん的”に構築されていくことを確認した。この「らせん関係」は、リーダーがメンバーを信頼することを起点とし、その信頼をメンバーが受け止め(被信頼)、リーダーへの信頼をより高めることで深化していく。逆に、信頼が損なわれる場合も同様に、負の深化が進行する。本研究結果を基に、信頼のらせん関係を築く具体的な方策を以下に挙げる。

●メンバーへの「他者基準」に基づく期待をかける重要性

調査結果から、メンバーを信頼するには、リーダーが部下の能力や態度の可変性を信じ、自分の経験的な基準ではなく、メンバーの職位やキャリアといった個々の状況に応じて期待をかけることが鍵となる。

●リーダー自身の「オーセンティシティ」の表明

リーダーが「オーセンティシティ」、換言すれば“脆弱性”(弱みや悩み、個人的内容など)を示すことで、メンバーも自分らしさを表現しやすくなり、相互信頼を強化する。

●拡張的な人材観の重要性

リーダーが、メンバーを自律的に成長する存在と見なす「拡張型の人材観」を持つことで、メンバーへの信頼が生まれやすくなる。価値観は変え難い面もあるが、人が介在することに付加価値が期待される職務では、メンバーの能力の可変性に期待する姿勢は大事にしたい。

<メンバーに向けて>

先取り行動と程よい報告・連絡・相談、そして自己開示がリーダーからの信頼を高める

リモートワークなどの普及により、物理的な距離がリーダーとメンバー間の信頼構築に影響を与えることが増えた。しかし、調査結果からは、メンバー側の能動的な行動と自己開示が信頼関係構築に大きく寄与することが示された。

●能動的な行動が信頼を高める

上司からの信頼を得るには、問われる前に適切なタイミングで報連相を行う先取り行動や、迅速なレスポンスが有効であることが確認された。

一方で、例えリーダーへの貢献を意図した果敢な挑戦も、指示範囲を超えた行動は信頼を損ねる可能性もあるため、日頃からのコミュニケーションに注意したい。

●自己開示が「被信頼感」を高める

調査では、1on1の場でメンバーが個人的な内容を共有することが、リーダーにとっては、「メンバーから信頼されている」と感じさせる重要な要因であることがわかった。個人的な深い内容を開示することに抵抗があるならば、最近の関心事に関する話題でも良いだろう。

個人的に学んでいる事や読んでいる本について雑談的にアピールしてみてはどうか。自分らしさ(オーセンティシティ)の表出のみならず、上司からすれば、部下であるあなた自身の「能力への期待」を高める効果も期待できそうだ。

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所・九州大学『上司と部下の信頼関係に関する研究』」と記載してください。

●調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/spiral-relationship-of-trust.html

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【九州大学 池田浩研究室】<https://ikedah-lab.com/>について

研究室を主宰する池田准教授は、現在、産業や組織における心理学的メカニズムを研究対象とする産業・組織心理学会の会長を務めています。池田研究室では、産業・組織心理学の分野でも、主にリーダーシップやワークモチベーション、チームワーク、企業文化(カルチャー)などのテーマを心理学の視点から研究しており、我が国の産業・組織心理学をリードする存在です。企業との共同研究についても豊富な実績を有しています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像