【創業5周年リリース 第1弾】環境移送ベンチャーイノカ、5つの海洋課題の解決に向けて、「海洋治験サービス」を5つの領域に拡張

脱炭素の要になる藻場・マングローブ林消失、海洋生物種の25%が分布するサンゴ礁消失、二枚貝の大量死、フジツボ等による船舶・施設の汚損や化石燃料消費量増加といった課題を、環境移送技術で解決を目指す

株式会社イノカ(本社 : 東京都文京区、代表取締役CEO : ⾼倉葉太、以下「イノカ」)は、創業5周年を迎える2024年に重点的に取り組む「5つの海洋課題」を掲げるとともに、それらの解決を目指し、環境移送技術®︎(※1)を基盤として展開する「海洋治験サービス」を、5つの領域に拡張することを公表します。

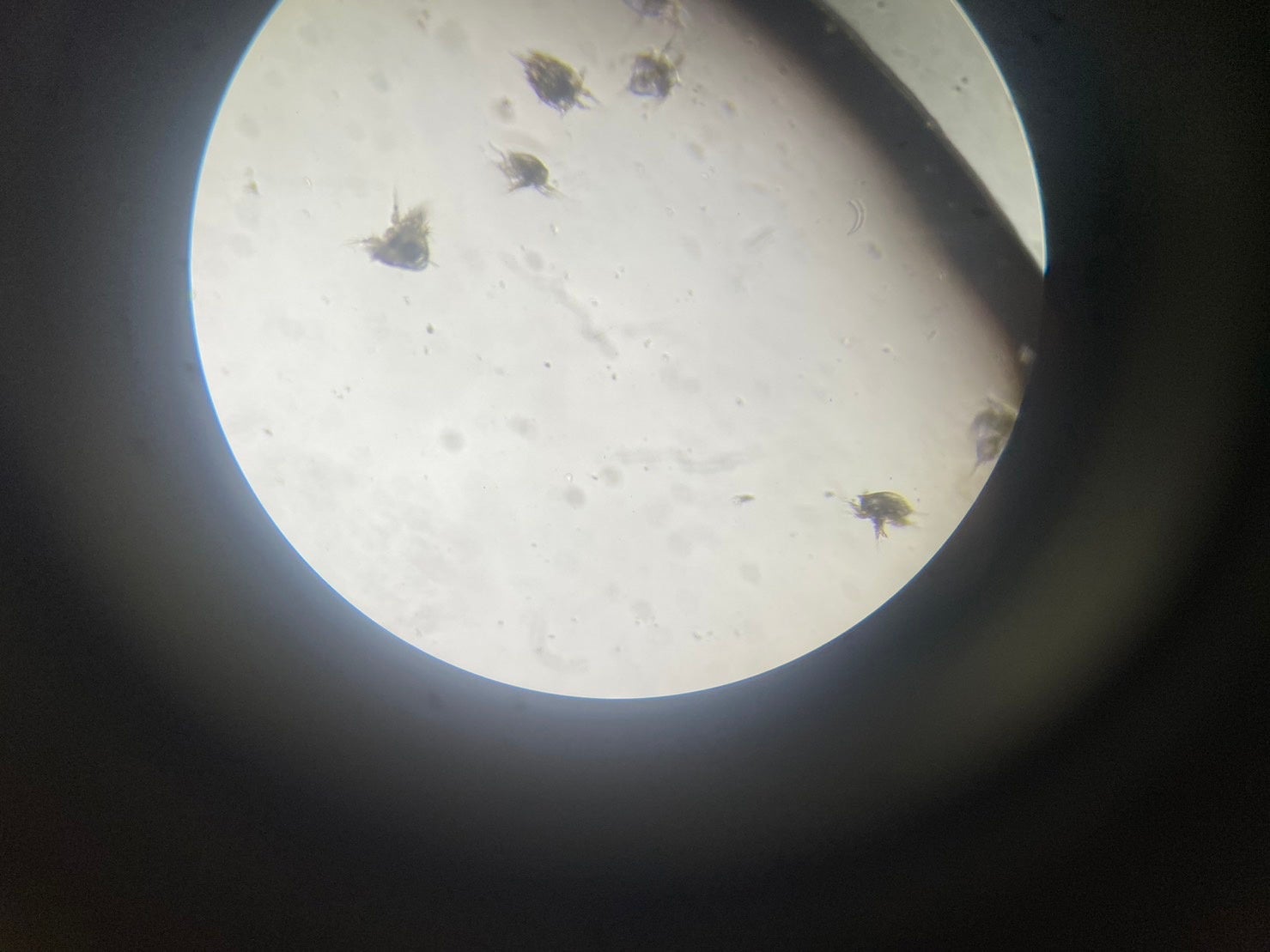

海洋治験サービスでは、特定の生物が生息する環境状況を再現した実験が可能です。人工海水を使用することで、季節や地域の影響を受けずに再現性の高い実験を行っています。

イノカは、新たな実験環境の導入により、研究者や企業のニーズに応え、海洋環境における課題解決プロジェクトの成功に貢献することを目指します。今後も技術の進化と共に、より高度で効果的な海洋治験サービスを提供し、環境科学の発展に寄与していきます。

※1 環境移送技術:天然海水を使わず、水質(30以上の微量元素の溶存濃度)をはじめ、水温・水流・照明環境・微生物を含んだ様々な生物の関係性など、多岐に渡るパラメーターのバランスを取りながら、自社で開発したIoTデバイスを用いて、任意の生態系を水槽内に再現するイノカ独自の技術のこと。2022年、時期をずらしたサンゴの人工産卵に世界で初めて成功。

海洋治験サービスとは

サービス概要

「海洋治験サービス」とは、海洋生態系にポジティブ・ネガティブ両面で影響を与える可能性のある物質について、自然の海洋に流出する前段階として、水槽内の実験環境で科学的に評価する、という事業コンセプトであり、創薬最終段階において新薬の候補となる物質の効果・安全性を試験する「治験」に見立てたものです。

海洋治験サービスは、生態圏(Biosphere)をラボに再現する環境移送技術®︎を基盤としており、生態圏再現のプロフェッショナル職種である「生態圏エンジニア®︎」による設計・維持管理が行われています。以下はその主な特長です。

1. 従来ラボでの安定生育が困難だった生体サンプルを提供可能

特定の生物が生息する生態系の環境状況を再現した実験系により、従来困難とされてきたサンゴ等の研究サンプルを安定的に生育することが可能です。

2. 各種環境パラメータを独立して制御し、様々な条件をシミュレーション可能

従来、実際のフィールドにおいては、水温・水質・光などの環境パラメータが同時に変動するため、データ分析がしにくく、海の中で起きている事象のメカニズムや原因の解明が困難とされてきました。

イノカではIoT等を用いて各種環境パラメータを独立して制御し、特定のパラメータを変化させるような操作も可能であるため、比較検証(対照実験)が可能となりました。例えば、地球温暖化による海水温上昇シナリオを複数パターン用意し、生体への影響をシミュレーションすることなどが可能です。

3. 人工海水を用いた安定性・均一性の高い完全閉鎖系であり、比較しやすい

従来の臨海型の研究施設においては汲み上げた天然海水を使用する場合がほとんどであり、季節や年度による水質の違いや、立地(ex. 沖縄とオーストラリア)による水質の違いなど、実験環境としての比較が困難とされてきました。

イノカでは人工海水を用いることにより、いつでも再現性の高い環境を用意することが可能となります。異なる時期や地域を再現し、実験結果を効果的に比較・評価できるため、グローバルスタンダードの構築などを目指したデータ取得も可能です。

社会的背景

海洋生態系は脱炭素文脈では、CO2を吸収・貯留する効果「ブルーカーボン」が国際的に注目されており、日本では海藻・海草を主体としたJブルークレジットの枠組み作りも進んでいます。

また生物多様性という観点では今後、(脱炭素においては温室効果ガス(GHG)に当たる)

評価指標の設計が必要になります。

例えば、イノカが最前線で研究を推進しているサンゴには、以下の性質や機能があります。

① 約25%(約93,000千種)もの海洋生物種が生息するインフラ的機能

② 今後20年の海水温上昇等により70 ~ 90% が死滅すると予測されるほど環境変化の影響を受けやすい性質

このため、サンゴの健康状態を定量的な指標化することや、任意の物質がサンゴに対して与える影響評価は、将来的にサンゴ礁海域の生物多様性の代替指標として機能する可能性があります。

さらに昨今では「ブルーエコノミー」という、SDGs(持続可能な開発目標)にも掲げられる、海洋資源保全と持続可能な形での活用を前提に、海洋の可能性を解放し、経済価値・社会価値をハイレベルに両立させる経済活動も注目を集めています。関連産業には、漁業・養殖業、洋上風力発電などエネルギー産業、観光業などをはじめ、海洋淡水化、バイオテクノロジーなど海洋に関わる様々なビジネスが含まれます。

5つの海洋課題に対応するサービス拡張について

イノカは今回、これまでに進めてきた研究開発の成果を下記の5つの重点課題の解決のために活用するべく、海洋治験サービスを拡張します。

重点課題①:サンゴ礁生態系の消失

<対象生物>

造礁サンゴ、ソフトコーラル

課題背景:

サンゴ礁は、世界全体の海の表面積のうち0.2%程度を占めるに過ぎない一方で、海洋生物種全体の約25%(約93,000種)もの生物種が生息する、極めて生物多様性が高い空間である。漁業資源・観光資源としても地域経済に貢献するほか、サンゴ礁が持つ護岸効果は、波のエネルギーを約97%カットしているとされ、沿岸部の人々の生活基盤をも支えている。

しかしながら、海水温が2040年にかけて1.5℃上昇した場合、世界的に造礁サンゴの70 〜 90%が死滅すると予測されており(※出典1)、重要性・緊急性ともに極めて高い。

日本では沖縄県〜鹿児島県を中心に分布するサンゴ礁は、近年温暖化の影響で、東京湾にまで拡大している。驚くべきことに、世界全体で約800種類が確認されている造礁サンゴ種のうち、日本にはその半数以上である約430種類が存在する。あまり認識されていない事実だが、日本は世界有数の多様な種を有するサンゴ大国なのである。

重点課題②:藻場の消失(磯焼け)

<対象生物>

アマモ、エビアマモ、ウミショウブ、海ぶどう ほか

課題背景:

海藻・海草により形成され、全国的に分布している藻場(もば)も重要である。藻場は多くの水棲生物の産卵場やすみかとなるため「海のゆりかご」と呼ばれ、アマモ・ガラモ・ガシャモクなど地域によって種類にも特色がある。

加えて昨今では海洋生態系がCO2を吸収・貯留する効果「ブルーカーボン」が注目され、日本では海藻・海草を主体としたJブルークレジットの枠組み作りが進んでおり、脱炭素文脈でも期待が寄せられている。

一方で、藻場は近年、全国的に消失しており、「磯焼け」と呼ばれ全国的に問題となっている。原因は地域ごとに様々だが、アイゴ等の魚類・ウニ・ウミガメによる食害、赤土流出などによる土壌汚染、気候変動による環境変化などが挙げられる全国的に磯焼け対策の取り組みが推進されているものの、根本的な解決策が見つかっていないのが現状である。

重点課題③:マングローブ林の消失

<対象生物>

ヤエヤマヒルギ、オヒルギ、メヒルギ

課題背景:

赤道付近の地域に分布するマングローブ林は鳥やカニ・貝など多くの生き物が暮らす生物多様性の中心となっている。さらに人間にとっても、漁場や高波などから沿岸にある家々や農地を守る防波効果、カヌーツアーなどの観光も生み出す重要なスポットである。実際に、マングローブ生態系が私たちにもたらす恵みを経済的な価値を金額に換算した場合、1ヘクタール2,000-9,000ドルとも試算されている(Wells et al. 2006)。

しかし、ここ数十年間のマングローブ林の消失は住宅や工場、水産養殖、農地への転換などによる人間の経済活動によって急激に面積を減らしつつあり、その面積の約1%が毎年失われていると報告されている。これは世界の森林消失の3倍から5倍の早さ。

さらに、マングローブは地球温暖化による海面上昇などの原因でも影響を受けている。マングローブ林がなくなると、森林資源や水産資源に依存している沿岸地域の人々の生活に大きな打撃を与え、野生動物の生息場所や餌場が失われるだけではなく、大量のCO2が大気中に放出されることになる。

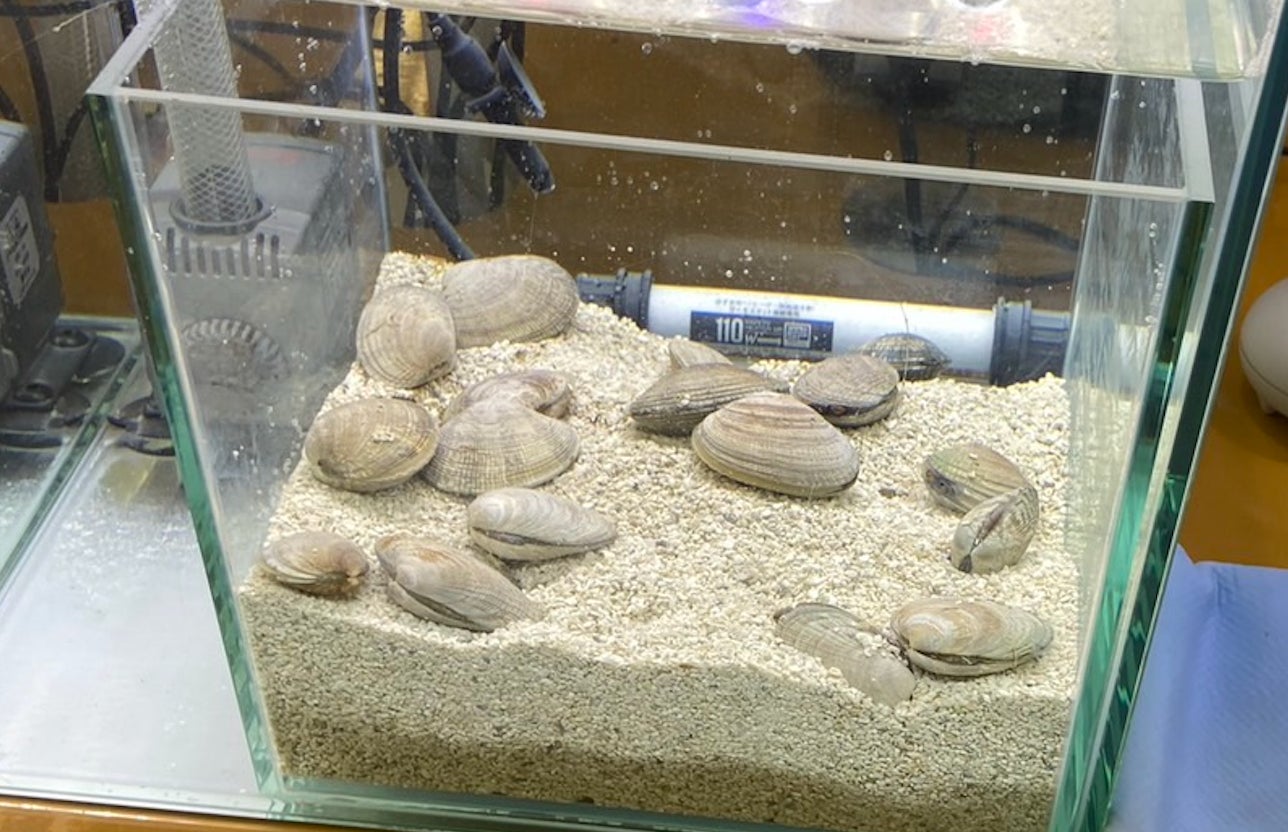

重点課題④:干潟におけるアサリ等の二枚貝の大量斃死

<対象生物>

アサリ ほか

課題背景:

浜名湖のアサリ漁獲量は、2021年に過去最低の100トンとなり、2009年(6,008トン)の1.7%と大きく減少し、資源回復が地元漁協などから強く要望されている。

アサリの資源量の変動要因を解明し、浜名湖におけるアサリの増殖技術の開発や漁場改善管理等の資源管理策が求められる。

干潟におけるアサリ生息環境改善のための取り組みの有効性や安全性を検証するべく、イノカでは静岡県の浜名漁協や一般財団法人マリンオープンイノベーション機構、福岡大学と連携し、フィールド調査とラボ実験を組み合わせた研究アプローチを推進している。

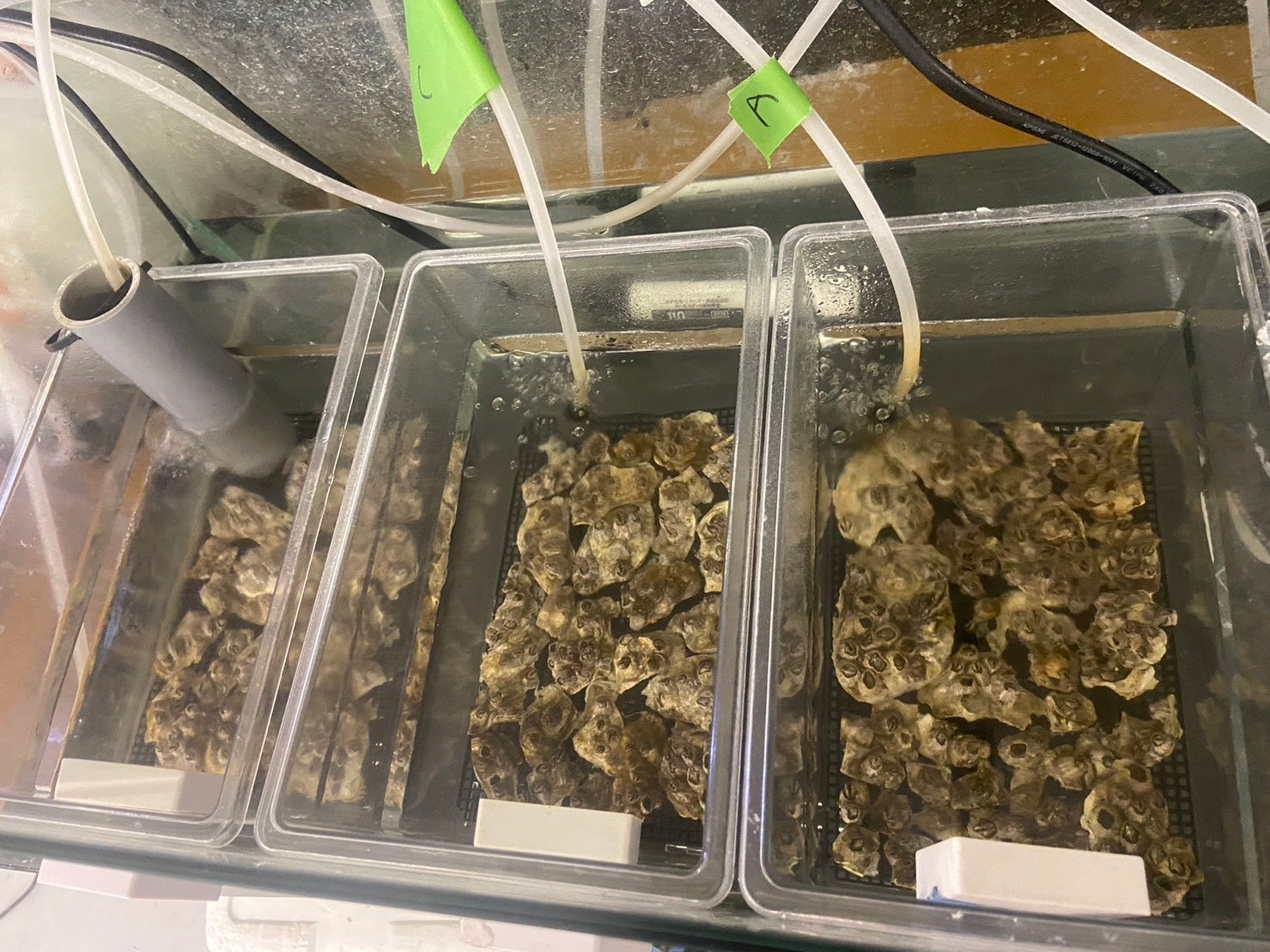

重点課題⑤:フジツボ等による汚損および化石燃料消費量の増加

<対象生物>

フジツボ、カキ ほか

課題背景:

フジツボ、イガイ、ヒドロ虫などの海洋付着生物は、船底、漁網(養殖網・定置網)、発電所の取水路などに付着すると多大な被害を与えることから“汚損生物”と呼ばれており、その被害額は日本国内だけでも年間1,000億円以上といわれている。

船底に付着した場合には,重量や水流抵抗の増加により船舶の航行が妨げられ,燃費が低下するとともに,二酸化炭素ガス排出量が増加する。これは,低炭素化による地球温暖化対策が求められている現在において極めて深刻な被害となる。

また養殖網などの漁網に付着した場合には,網の目が塞がれて海水交換量が低下することによって、酸欠、細菌・寄生虫などの繁殖による魚の病気の増加、および汚損生物による魚体表面への損傷などを引き起こし、漁獲量を大幅に低減させるとともに、網の重量が増大し漁業関係者の各作業に支障を及ぼす。また、発電所の取水路に付着した場合には、取水量の低下や熱交換率の低下などが生じ、設備の機能低下を招くことになる。

創業5周年リリースについて

2024年4月8日、イノカは創業5周年を迎えます。これを記念するとともに、さらなるインパクトの創出を目指すべく、「創業5周年リリース」と称し、「5」という数字にまつわる「5つのプレスリリース」を公表予定です。本リリースはその第1弾にあたるものです。

株式会社イノカについて

イノカは「自分たちが好きな自然をみつづける」をフィロソフィーに掲げ、国内有数のサンゴ飼育技術を持つアクアリスト(水棲生物の飼育者)と、東京大学でAI研究を行っていたエンジニアがタッグを組み、2019年に創業したベンチャー企業です。

「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる」をミッションに掲げ、自然を愛し、好奇心に基づいて飼育研究を行う人々の力と、IoT・AI技術を組み合わせることで、任意の生態系を水槽内に再現する『環境移送技術®️(※1)』の研究開発を推進しています。2022年2月には世界初となるサンゴの人工産卵実験に成功しました。

当社は、遺伝資源(※2)を含む海洋生物多様性の価値を持続可能にすることを目的として、「自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:以下「TNFD」)」の「TNFDデータカタリスト」にも参画しています。

※2 遺伝資源:生物多様性条約においては「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の、又は潜在的な価値を持つもの」と定義される。全ての生物は遺伝子を持っており、医薬品開発やバイオテクノロジーの素材として役に立つ可能性がある。

会社名 株式会社イノカ

代表者 代表取締役CEO 高倉 葉太

設立 2019年4月

所在地 東京都文京区後楽2丁目3番地21号

すべての画像