「新卒就活の変化に関する定量調査」を発表 学生の「やりたいこと志向」や「成長意欲」が大幅に低下

企業の約4割が「必要な人材を確保できていない」―特に「質」への課題が顕著に

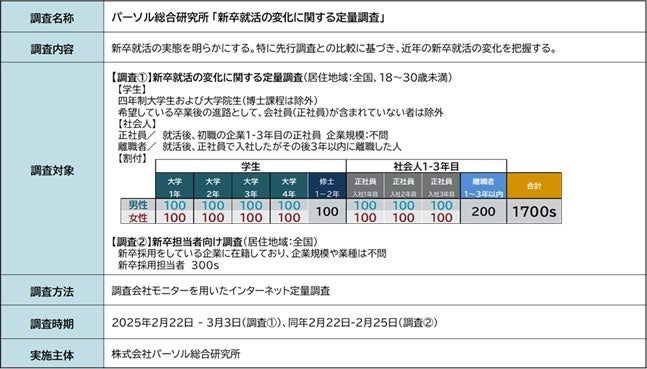

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都江東区、代表取締役社長:岩田 亮)は、「新卒就活の変化に関する定量調査」の結果を発表いたします。

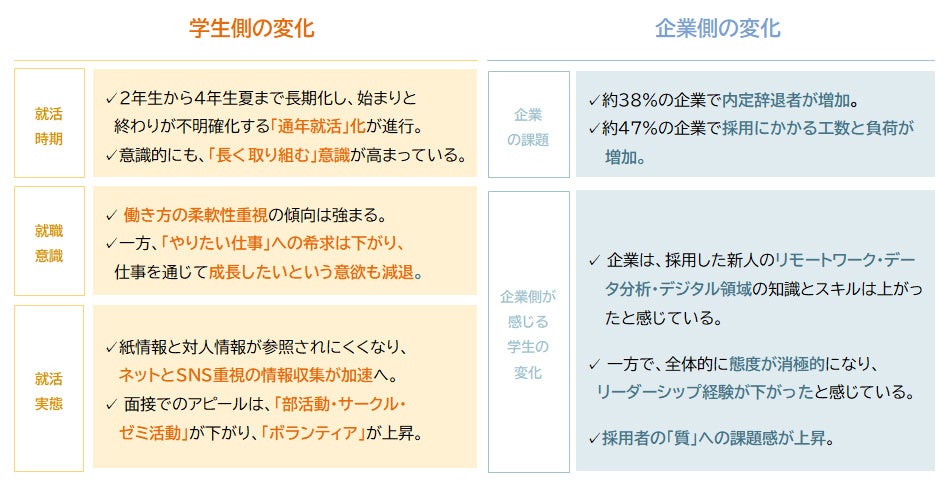

労働力不足が深刻化する中、新卒採用市場では「売り手市場」化が加速し、企業間の人材獲得競争は激しさを増しています。加えて、コロナ禍や生成AIの普及といった環境変化の影響を受け、学生の就職活動やキャリア観にも大きな変化が見られます。大学2年生から動き出す就職活動の「通年化」が進む一方で、「仕事を通じて成長したい」という意欲は低下傾向にあります。こうした変化は、内定辞退や採用工数の増加といったかたちで企業にも大きな影響を及ぼしています。

本調査は、変化の渦中にある新卒就活の実態について、過去調査※との比較を通じて定量的に明らかにし、企業と学生の間に広がる意識や構造のギャップを可視化することを目的に実施しました。

※パーソル総合研究所「企業インターンシップの効果検証調査」(2018年実施、2019年1月発表)

※パーソル総合研究所×CAMP 「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」(2019年実施、同年6月発表)

コロナ禍・売り手市場化・インターンシップへの三省合意※などを経た、およそ6年間での変化

「通年就活」化が進むとともに、企業にとっては採用者の「質」の課題が上昇

※三省合意とは、文部科学省、厚生労働省、経済産業省による「インターンシップの推進にあたっての基本的な考え方」。

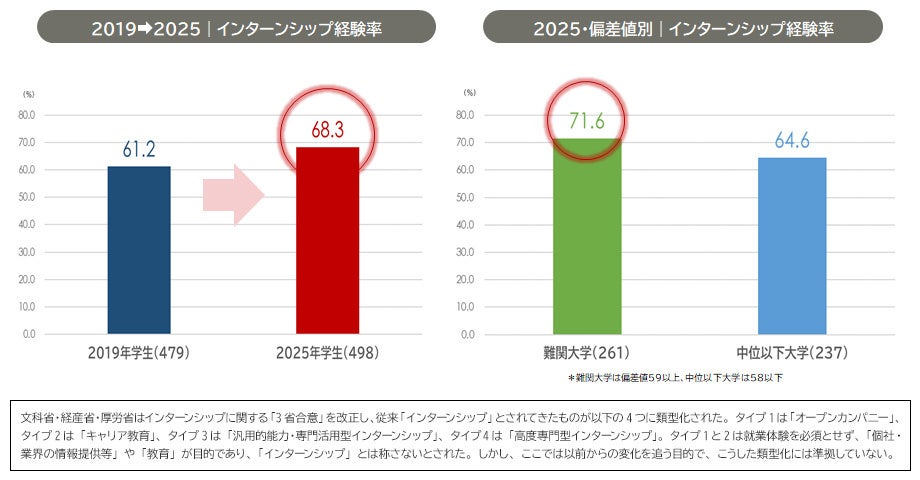

文科省・厚労省・経産省・はインターンシップに関する「三省合意」を改正し、従来「インターンシップ」とされてきたものが以下の4つに類型化された。タイプ1は「オープンカンパニー」、タイプ2は「キャリア教育」、タイプ3は「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」、タイプ4は「高度専門型インターンシップ」。タイプ1と2は就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的であり、「インターンシップ」とは称さないとされた。

■主なトピックス ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

<就活の通年化と構造変化>

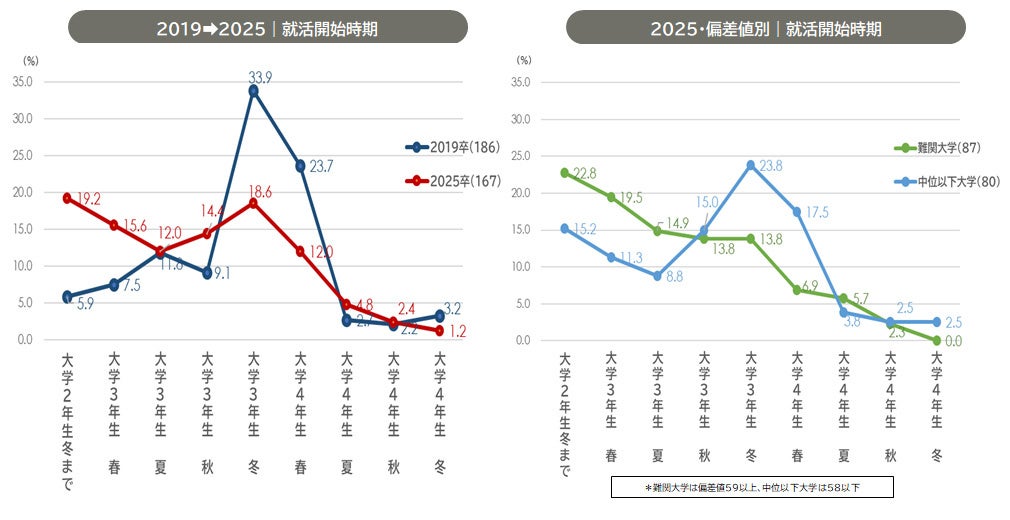

1. 就活のスタートが早期化。2019年は大学3年生冬になると一斉に就活生が動き出していたのに対し、2025年は大学2年生冬までに既に2割が就活を開始している。

2. 就活で参考にする情報源としては、2019年と2025年いずれも「就活サイト」がトップであった。2019年から最も増加したのが「企業のSNS公式アカウント」で、「その他のSNS」も大きく増加。SNSは、就活生にとって重要な情報源となっている。

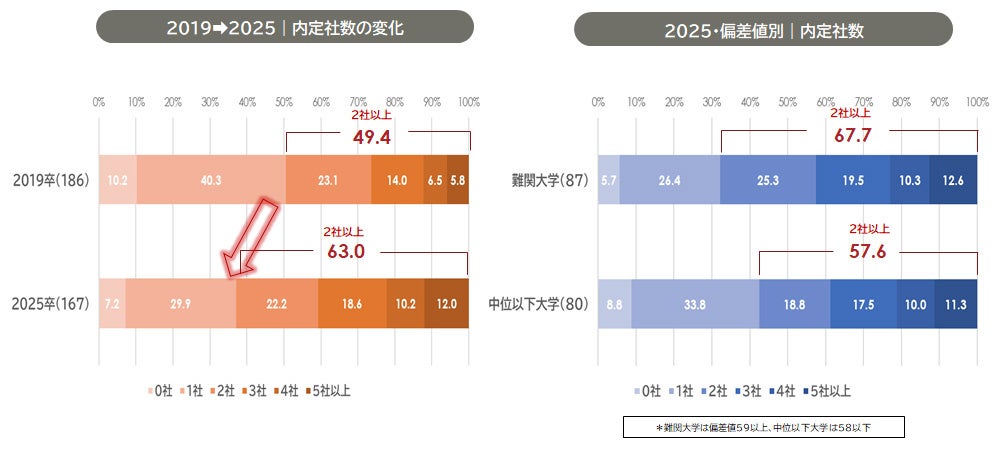

3. 2025年卒は2019年卒よりも内定獲得数が増加。2社以上から内定を得た割合は約6割、5社以上の内定者も約8人に1人に。難関大学の学生ほど内定数が多い傾向が見られた。

<採用活動の難化と企業の課題>

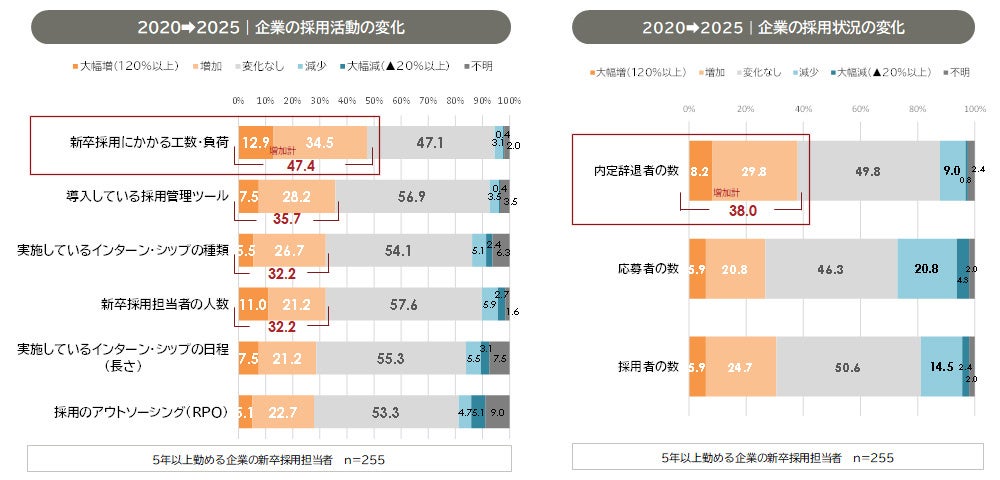

4. 企業の採用担当者に近年(直近5年間)の変化を聴取すると、 47.4%の企業で採用にかかる工数と負荷が増加。採用状況を見ると、内定辞退者の数が38.0%の企業で増加した。

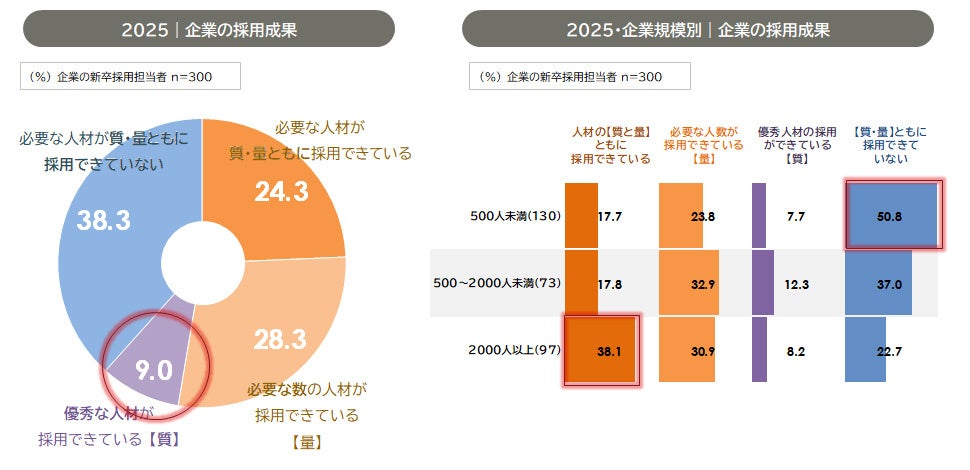

5. 約4割の企業が「必要な人材を質・量ともに確保できていない」と回答。特に500人未満の企業では5割を超える。全体的に「質」に課題を感じている企業が多い。

<学生の価値観とキャリア観の変化>

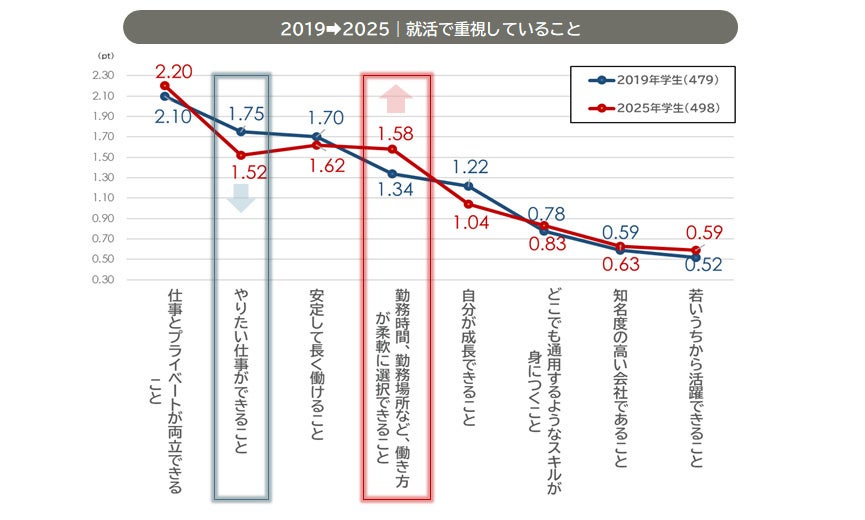

6. 就活で重視していることでは、2025年も「仕事とプライベートが両立できること」が最重視される一方、「やりたい仕事ができること」は大きく低下。「勤務時間、勤務場所など、働き方が柔軟に選択できること」が重視される傾向が強まった。

7. 学生側の意識として、「仕事を通じて成長したい」が最も低下した。一方、企業側が感じる採用人材の変化として、5年前と比較して顕著に上がったのは、「リモートワークのスキル・知識」「デジタルスキル・知識」「真面目さ」など。減少が目立つのは、「起業家精神」「積極的な態度」「リーダーシップ経験の多さ」など。

<インターンシップの実態と学生の視点>

8. 学生のインターンシップ経験は拡大傾向。経験率は2019年の61.2%から2025年には68.3%に増加。経験社数も2.8社から3.0社に。

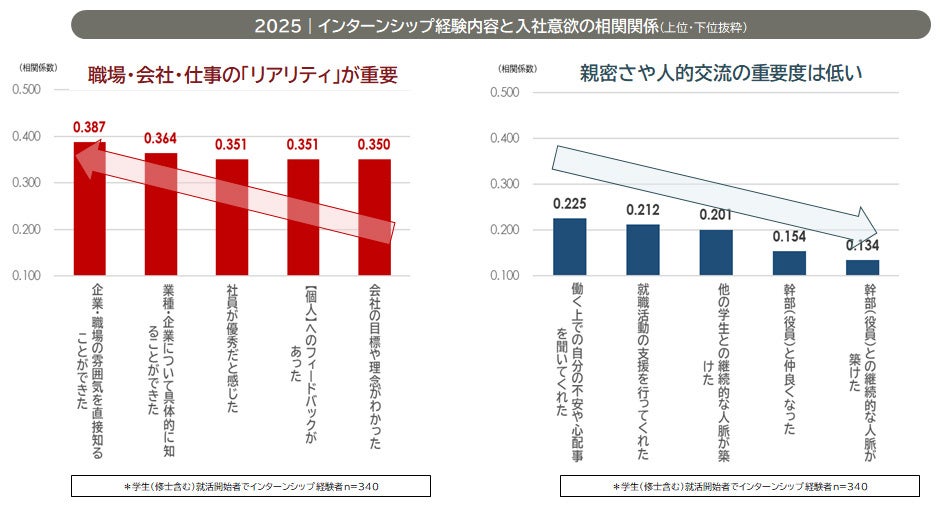

9. 入社意欲に強く影響したのは「職場・会社・仕事のリアリティ」。職場の雰囲気や社員の様子に関心が高く、社員との親密さや交流の影響は小さめ。

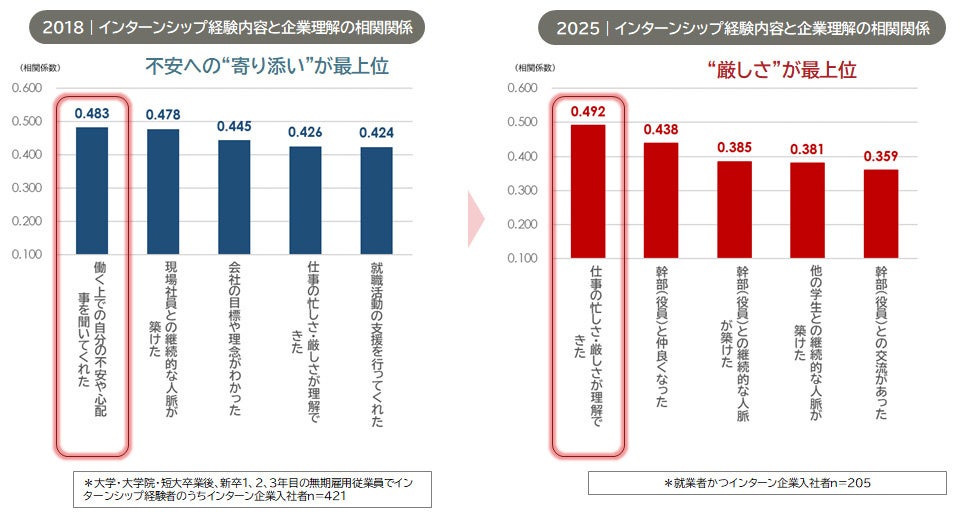

10. 2018年に実施したインターンシップの調査では、「不安や心配事を聞いてくれた」が最も企業理解を促進していたが、2025年は「仕事の忙しさ・厳しさが理解できた」が最も企業理解を促進していた。

<ハラスメントという新たなリスク>

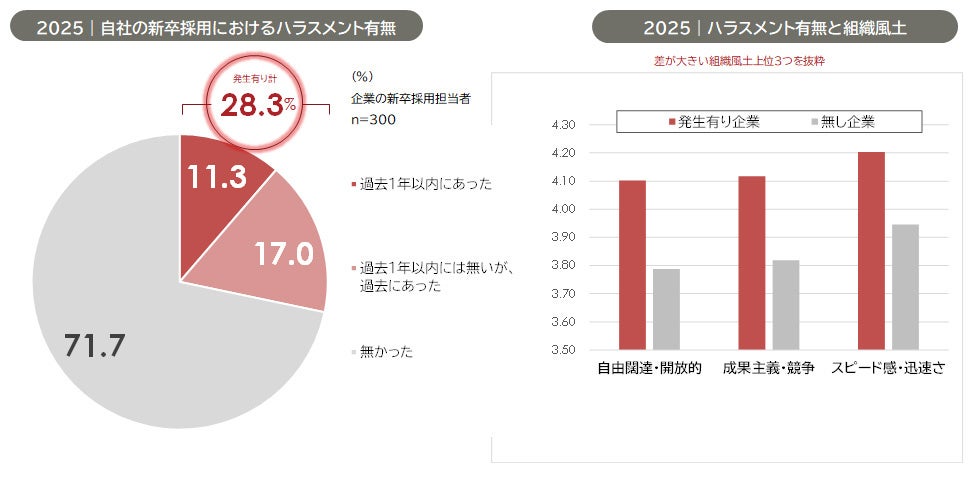

11. 新卒採用でオワハラ※・セクハラなどのハラスメントが自社で発生したことがあると認識している企業は28.3%。「自由闊達で開放的」な風土、「成果主義・競争」的な風土の企業でより多く発生している。

※学生に他の企業の選考を辞退するよう強要する「就活終われハラスメント」の略

■主なトピックス(詳細)

<就活の通年化と構造変化>

1. 就活を開始する時期について、2019年は「大学3年生 冬」になると一斉に動き出すのに対して、2025年は「大学2年生 冬」までに既に2割が就活を開始している。難易度別では、難関大学では早期から活動を開始する就活生が多い。

2. 就活で参考にする情報源としては、2019年と2025年いずれも「就活サイト」がトップであった。2019年から最も増加したのが「企業のSNS公式アカウント」である。「その他のSNS」の増加も大きく、就活生にとってSNSは重要な参考先となっている。

3. 内定者数を2019年卒と2025年卒で比較すると、2025年卒の方が多くの企業から内定を得ており、2社以上の割合も約6割となっている。就活生の約8人に1人は5社以上から内定を得ている。偏差値別では、難関大学の就活生がより多くの内定を得ている。

<採用活動の難化と企業の課題>

4. 企業の採用担当者に近年(直近5年間)の新卒採用の変化を聴取すると、 47.4%の企業で採用にかかる工数と負荷が増加。採用状況を見ると、内定辞退者の数が38.0%の企業で増加した。

5. 企業の採用成果は、「必要な人材が質・量ともに採用できていない」が38.3%と高い。特に企業規模が500人未満の企業では5割を超える。質と量の比較で言えば、全体的に採用人材の「質」の課題の方が多いことがわかる。

<学生の価値観とキャリア観の変化>

6. 就活で重視していることを8項目合計で10点となるよう回答してもらった。2019年に続いて2025年も「仕事とプライベートが両立できること」がトップ。大きく下がったのは、「やりたい仕事ができること」。増加したのは「勤務時間、勤務場所など、働き方が柔軟に選択できること」であった。

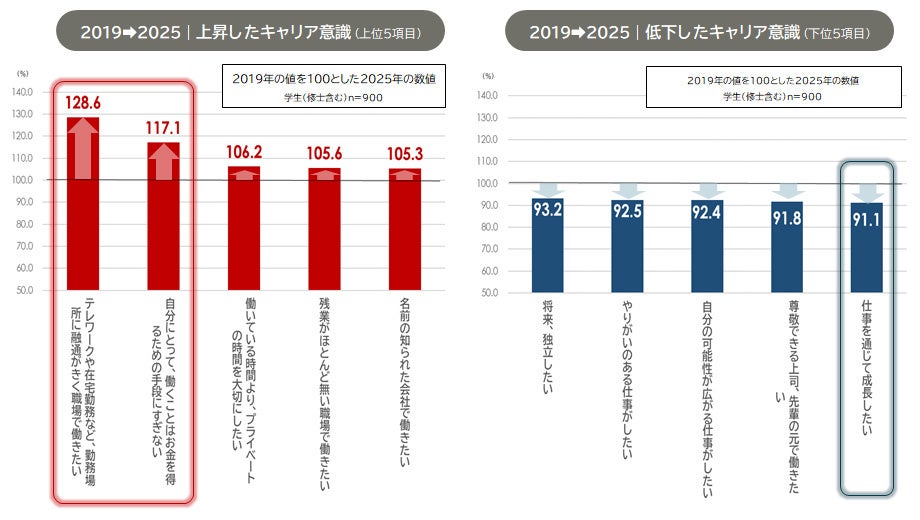

7. 学生のキャリアに対する意識で近年伸びたのは、「テレワークや在宅勤務など、勤務場所に融通がきく職場で働きたい」「自分にとって、働くことはお金を得るための手段にすぎない」といった意識。減少率が最も大きかったのは、「仕事を通じて成長したい」であった。

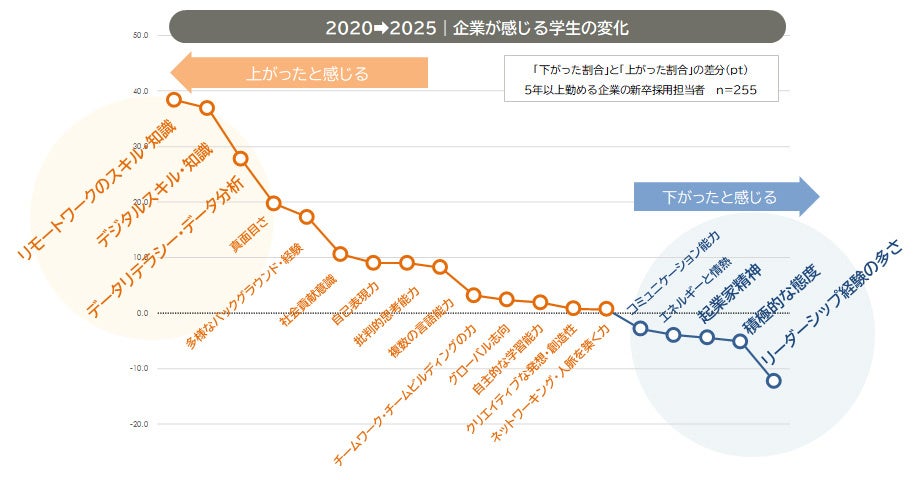

一方で、企業側が感じる、採用した人材の変化を見ると、5年前と比較して顕著に上がったのは、「リモートワークのスキル・知識」「デジタルスキル・知識」「データリテラシー・データ分析」「真面目さ」など。下がったのは、「起業家精神」「積極的な態度」「リーダーシップ経験の多さ」など。

<インターンシップの実態と学生の視点>

8. 2025年のインターンシップ参加率は2019年より約7ポイント上昇。就活生の約7割が経験している。また、難関大学の就活生は中位以下大学の就活生よりもインターンシップ経験率が高い。

9. インターンシップの経験内容と入社意欲の相関関係を見た(相関分析:インターンの経験内容24項目×入社意欲)。相関係数※の上位には、その職場・会社・仕事の「リアリティ」がわかる項目が並んだ。下位には、社員との交流、幹部との交流に関する項目が並んだ。

※相関係数:-1~1の中で±1に近いほど相関関係が強い数値

10. 2018年に実施したインターンシップ調査では、「不安や心配事を聞いてくれた」が最も企業理解を促進していたが、2025年は「仕事の忙しさ・厳しさが理解できた」が最も企業理解を促進していた。

<ハラスメントという新たなリスク>

11. 企業の新卒採用担当者への聴取によると、2025年現在、新卒採用でオワハラ・セクハラなどのハラスメントが自社で発生したことがあると認識している企業は28.3%。このうち11.3%は過去1年以内にあったと回答。「自由闊達で開放的」な風土、「成果主義・競争」的な風土の企業でより多く発生している。

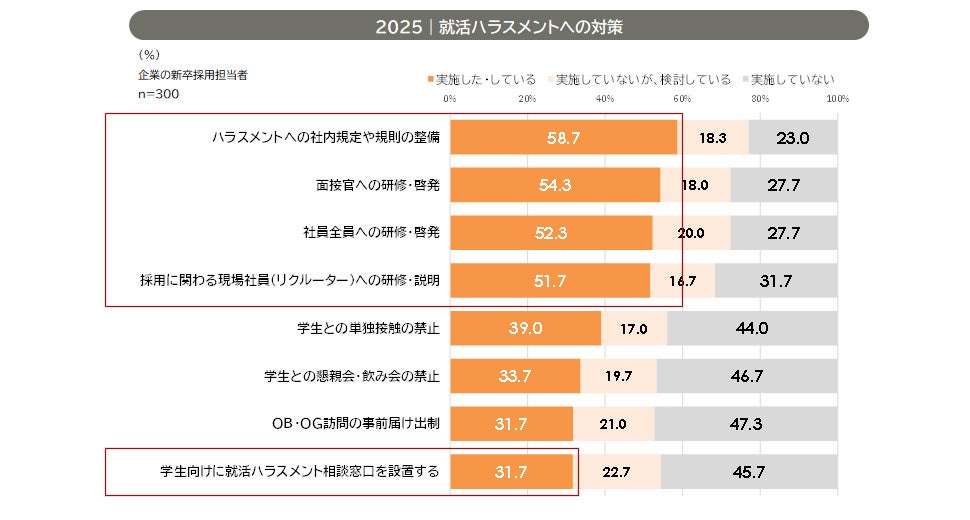

企業が実施しているハラスメントの対策は、社内の規定整備と、面接官や社員に対する研修が多く、5割を超える。学生向けの相談窓口まで至る企業は比較的少なく、約3割。

■調査結果からの提言

採用の“伝え方・選び方・育て方”を再設計

近年の就活や学生の変化実態から、企業の新卒採用活動も再設計を迫られていることが見えてきた。

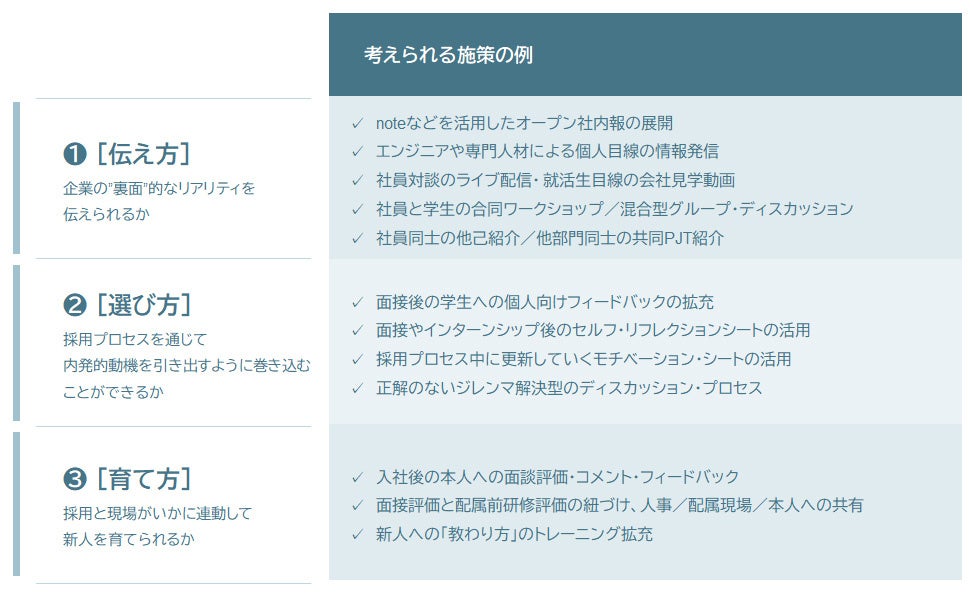

特に変化の必要性が高まっているのは、❶伝え方、❷選び方、❸育て方の3つの領域だ。

❶ [伝え方] 情報発信・ブランド形成

現在の企業からの発信は、学生に選ばれることを意識しすぎるせいか、平板で表面的なものに留まり、就活生にも避けられつつある。企業の「表玄関」に出される情報とメッセージだけではなく、企業の裏面的なリアリティ、いわば「B面」の情報提供にもう一歩踏み出す必要がある。SNSや動画などの活用や学生への接し方のケアにとどまらず、採用プロセスの中で自社のどんな社内風土や人間関係が見られているかを点検したい。

❷ [選び方] 採用・選考プロセスの考え方

近年の就活生は、仕事への内発的動機が希薄になり、消極的な態度へと変化してきた。そうした中で、志望動機や自己PRをひねり出させる採用も、生成AIの普及以降、有効性が薄れつつある。重要になるのは、「見極める」のではなく、「巻き込む」発想だ。企業と学生がそこで働く内発的な動機をともに見出していくような採用プロセスを新たに開発したい。

❸ [育て方] 育成との接続

企業は主体性や成長意欲を期待するが、そもそも学生の多くが、そうした性質を獲得してないという「質」の課題が上昇している。必然的に「育てる」ことへの重要度が増すが、採用と育成の機能的な分断はかねてからの課題である。

採用で得た人物情報を、育成現場でいかに活用するか。採用はただの入り口ではなく、育成との接続点と捉えるべきタイミングに来ている。

伝え方、選び方、育て方の具体的な施策

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

●調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/job-hunting/

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像