【11月1日は「寿司の日」・11月24日「和食の日」】日本食・寿司に関する意識調査2025/鈴茂器工

~日本食といえば「寿司」が8割、海外に薦めたい日本食も寿司がトップ~

鈴茂器工株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:谷口徹、以下 鈴茂器工)は、全国の20代~60代以上の男女600名を対象に「日本食・寿司に関する意識調査2025」を実施しました。インバウンドの増加や、2025年は大阪・関西万博の開催もあり日本食文化への関心が高まる中、本調査は、食文化としての日本食の魅力と、寿司の機械化が一般生活者にどのように受け入れられているかを定量的に可視化しました。

調査結果サマリー

●“日本食といえば寿司”が8割、海外の人に薦めたい日本食でも寿司がトップ

●寿司を月1回以上食べる人は半数近い結果に。寿司はハレの日と並ぶ日常食として定着

●日本食の海外進出、“品質・味の再現性”に重視の声。若年層は“価格”、シニア層は“品質”

●スーパーの寿司、ロボット使用の認知は6割。9割が機械で握った寿司に抵抗感なし

日本食文化の広がりや寿司の食習慣の変化、さらに寿司ロボットなど機械化技術への受け止め方まで、多角的に日本食の「いま」を捉えました。結果からは、「日本食といえば寿司」と答える人が8割を超える一方で、寿司が“ハレの日”だけでなく日常的に楽しまれている実態や、海外展開に向けた品質・価格への意識の違いなどが明らかになりました。

また、機械で握った寿司に対しても多くの人が肯定的な印象を持ち、技術が日本食文化を支える存在として浸透しつつあることが分かりました。

<引用・転載時のクレジット表記のお願い>

本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申しあげます。

<例>「鈴茂器工株式会社が実施した調査によると…」

本リリース記載の調査データについてのお問い合わせは、担当までご連絡をお願いいたします。

1.日本食の認知度と海外展開への期待

■調査結果詳細

『“日本食といえば寿司”が8割、海外の人に薦めたい日本食でも寿司がトップ』

「日本食」と聞いて思い浮かぶものについて、全体では「寿司」(79%)が圧倒的1位となりました。次いで「天ぷら」(60.3%)、「味噌汁」(46.8%)、「おにぎり」(41%)が続きました。

全ての年代において「寿司」が1位の結果となりました。

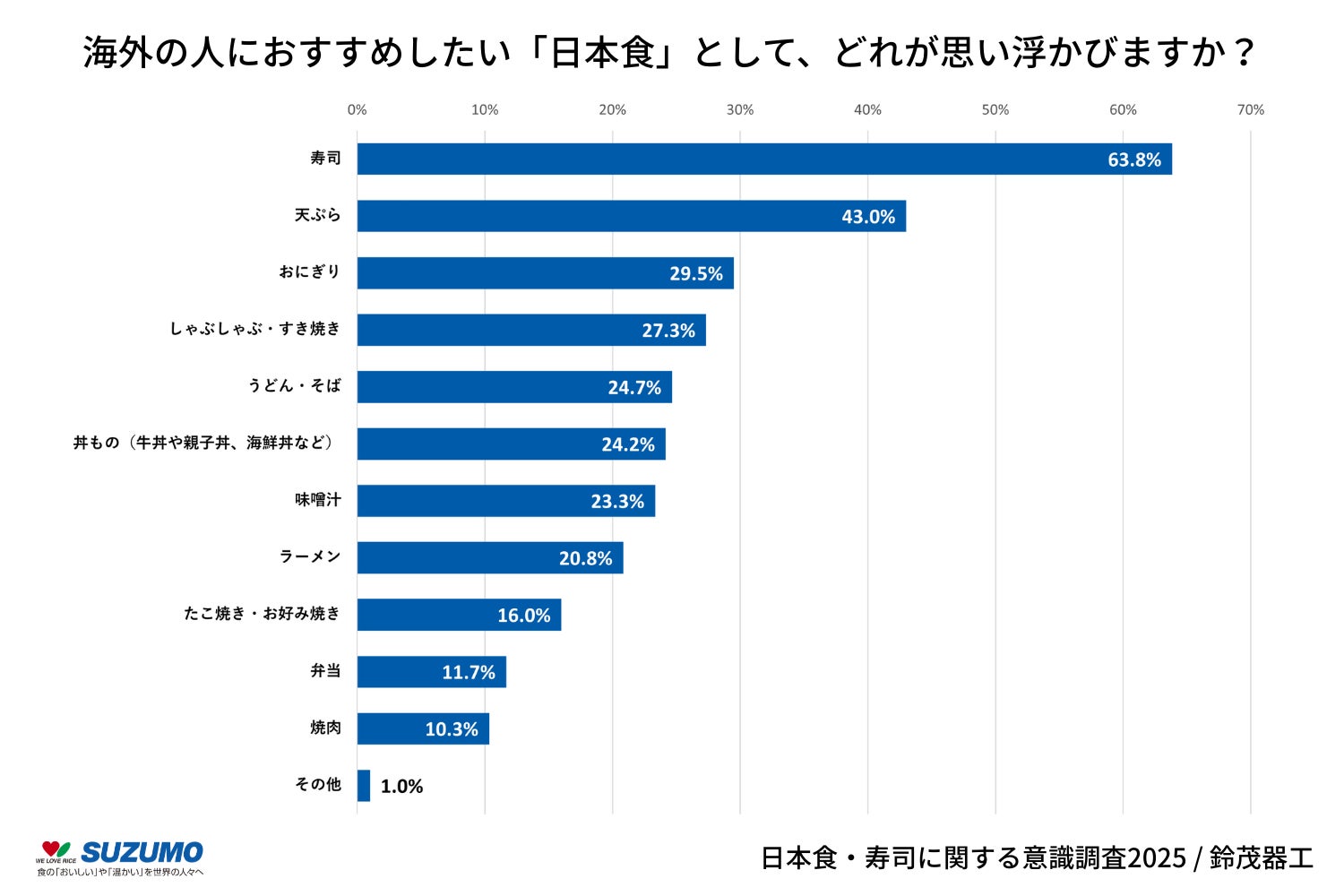

海外の人に薦めたい日本食についても、「寿司」(63.8%)が1位となりました。ここで特筆すべきは、「おにぎり」が29.5%で3位となり、前問の「日本食と聞いた想起」では3位だった味噌汁は7位と、おにぎりが上回ったことです。海外の食シーンでの手軽さ・利便性が考慮されていると推察されます。

『日本食の魅力、“季節感”が最多 ― 健康面・職人技・美しさも高評価』

日本食の魅力については、「季節感のある食材を使用」(50.2%)が最も多く、「ヘルシーで健康的な印象」(43.5%)、「ご飯を中心とした食文化」(41.3%)、「丁寧な調理や職人の技術」(41.0%)を上回る結果となりました 。

健康志向・美意識・文化性の三つの要素が、日本食の魅力を支えていることがうかがえます。

『日本食の海外進出、“品質・味の再現性”に重視の声。若年層は“価格”、シニア層は“品質”』

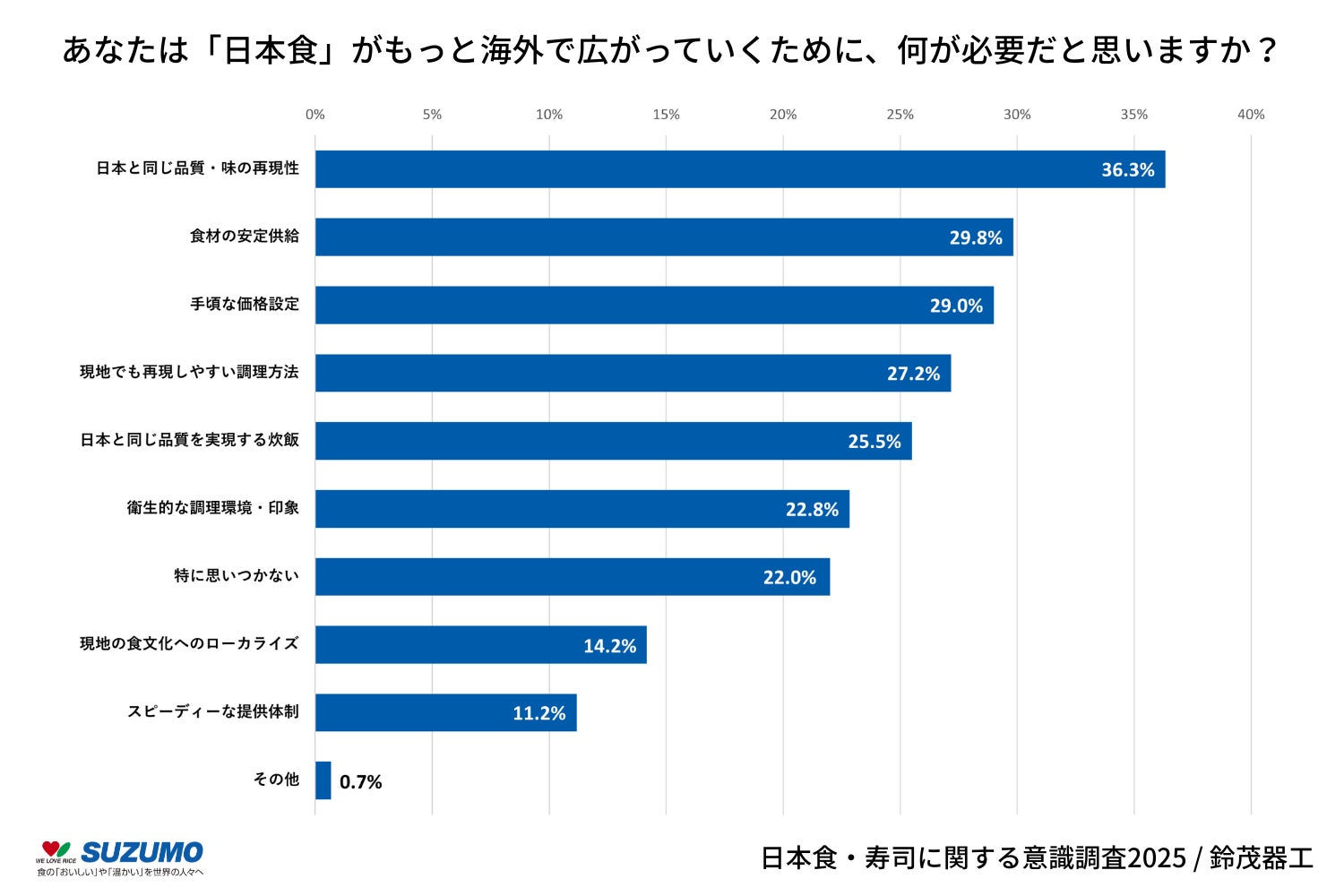

日本食が海外で広がるために必要な要素として、最も多かったのは「日本と同じ品質・味の再現性」(36.3%)、次いで「食材の安定供給」(29.8%)、「手頃な価格設定」(29%)が続きました。年代別に見ると、50代以降が「日本と同じ品質・味の再現性」に多く回答し、20~30代の若年層は「手頃な価格設定」に多く回答する結果となりました。品質や価格といった現実的な課題が上位を占める一方で、「現地でも再現しやすい調理法」(27.2%)や、「現地の食文化へのローカライズ」(14.2%)など、現地の食文化や嗜好に寄り添う形で日本食が広がっていくことにも期待が寄せられました。

2.寿司の日常食化と喫食実態

『寿司を月1回以上食べる人は半数近い結果に。寿司はハレの日と並ぶ日常食として定着』

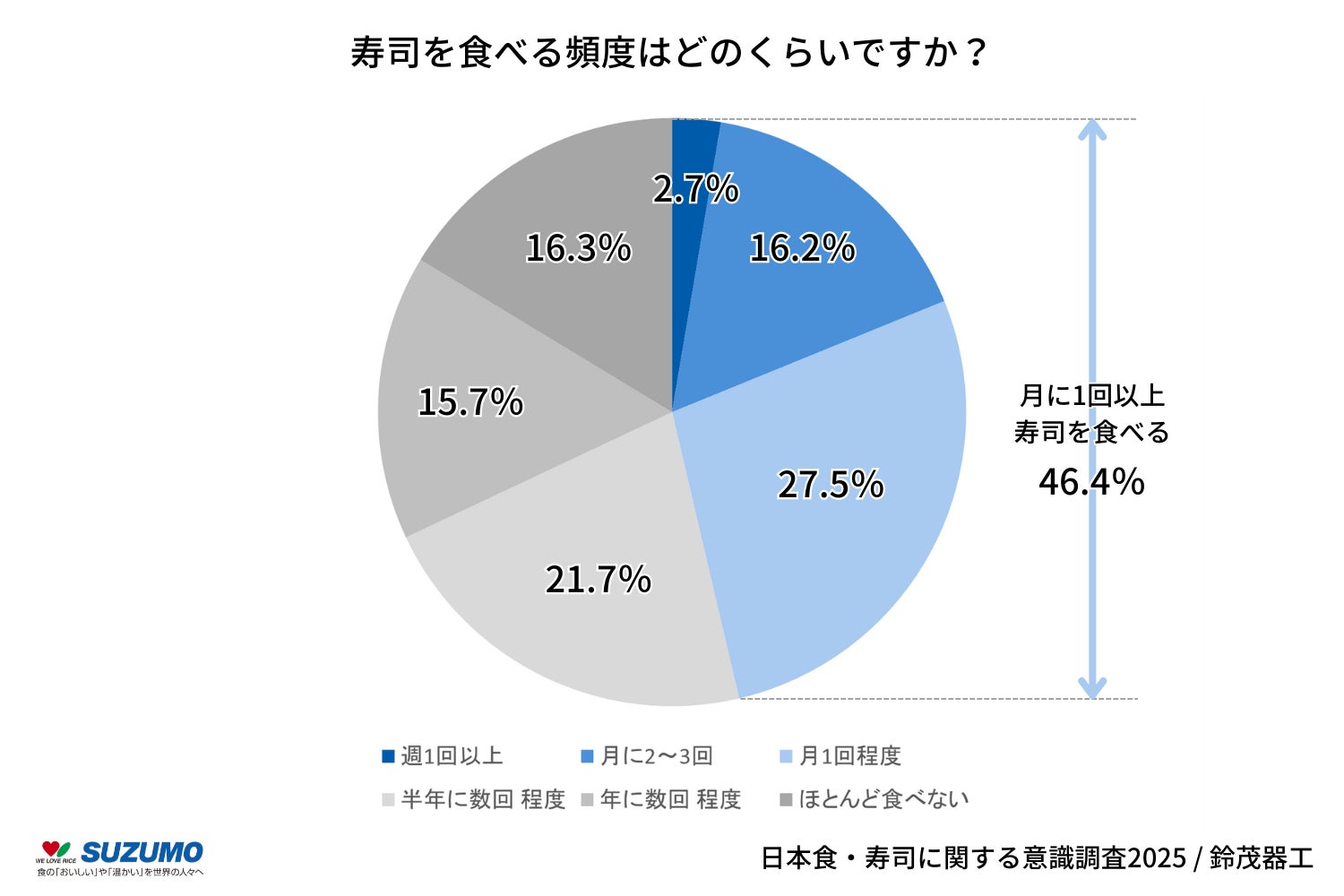

日本食の想起と、海外へ薦めたい日本食で1位となった寿司について、寿司を月1回以上食べる人の割合は46.4%と半数近い結果となりました。

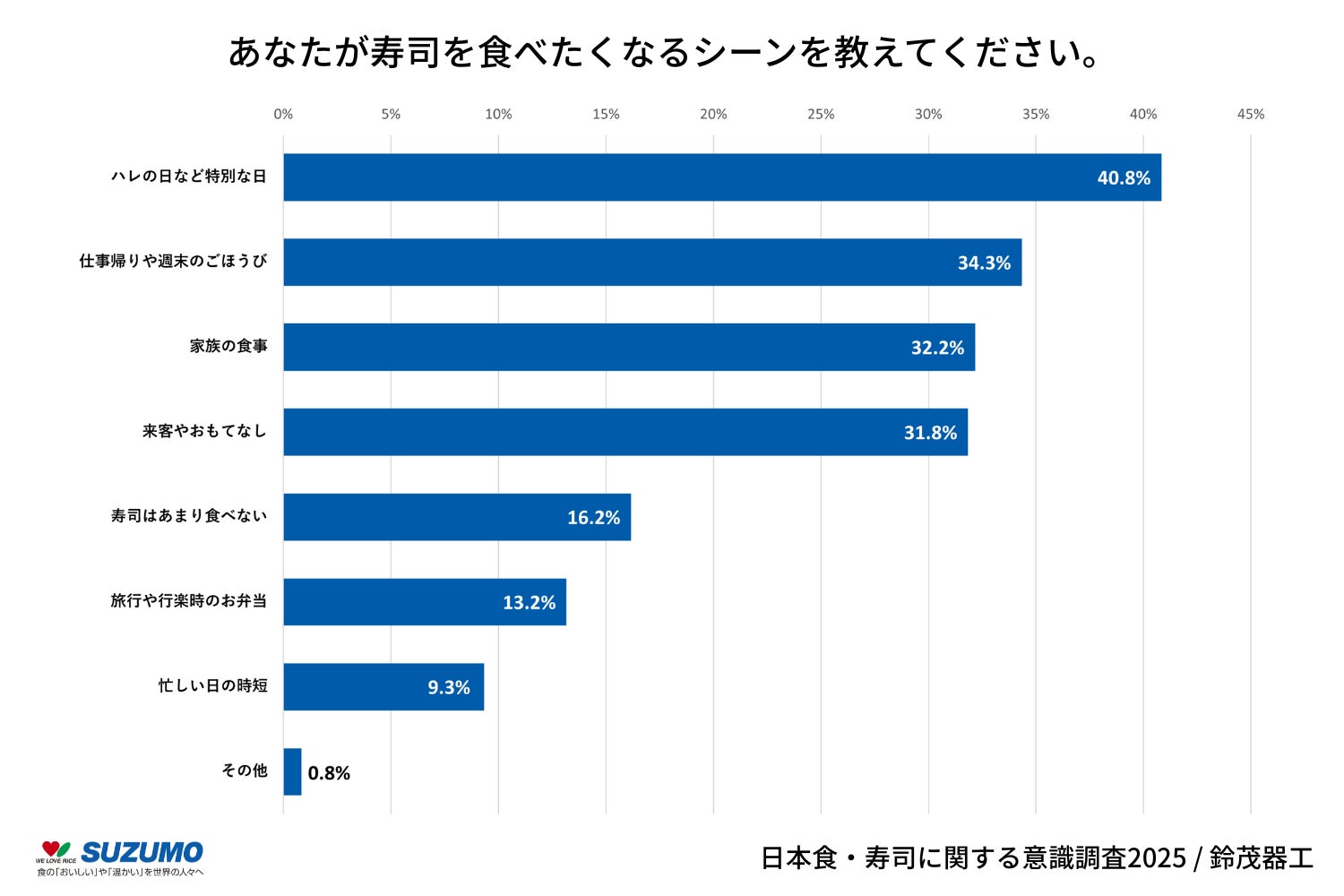

寿司を食べたくなるシーンについては、「ハレの日など特別な日」(40.8%)が1位、次いで「仕事帰りや週末のごほうび」(34.3%)、「家族の食事」(32.2%)と続きました。年代別では、20~30代は「仕事帰りや週末のごほうび」と回答する人も多く、寿司が手軽な日常食として浸透していることも分かりました。

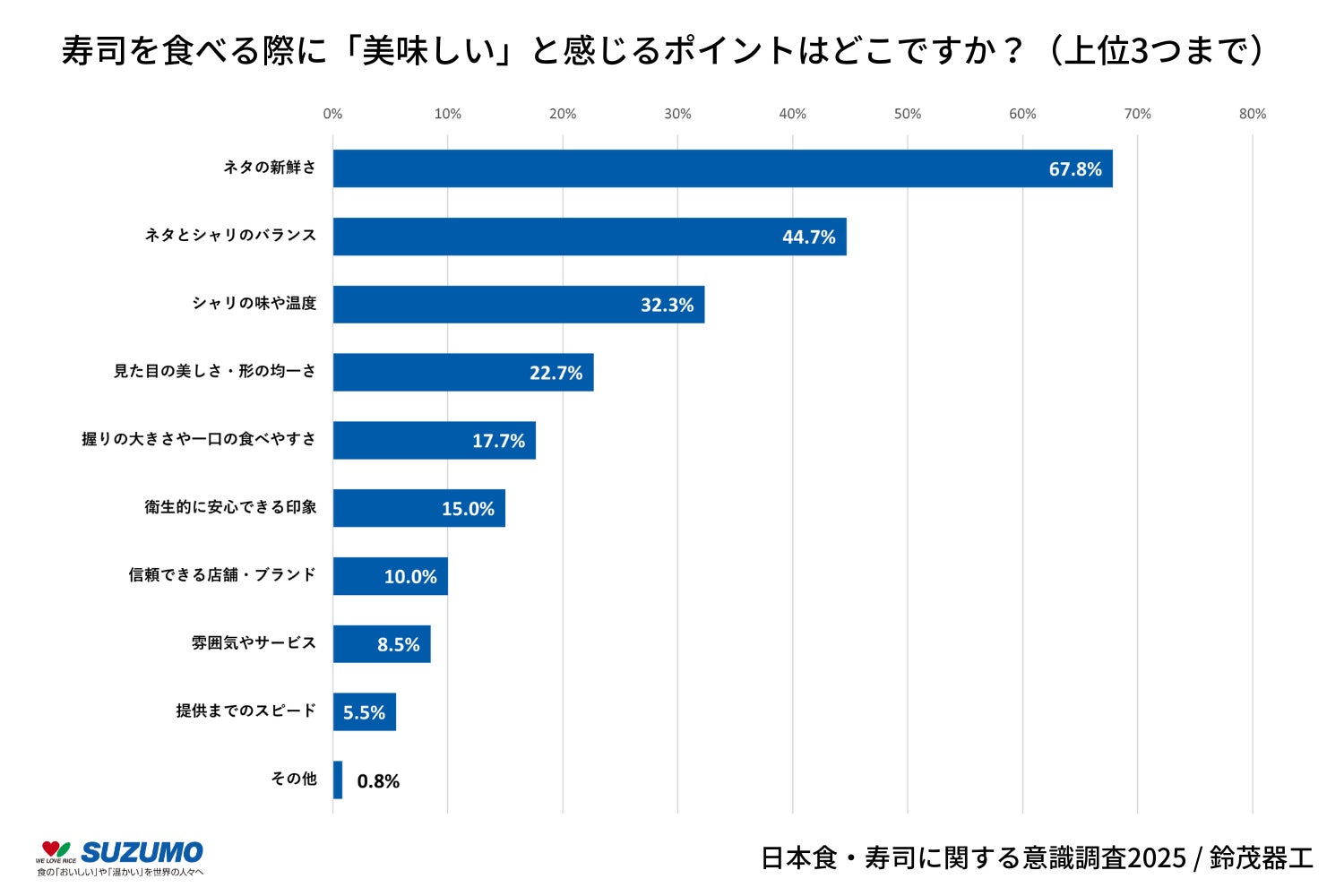

『寿司のおいしさは「新鮮さ」と「バランス」が決め手』

寿司を食べる際に「美味しい」と感じるポイントは、「ネタの新鮮さ」(67.8%)、「ネタとシャリのバランス」(44.7%)、「シャリの味や温度」(32.3%)がトップ3でした 。機械化によるメリットである「見た目の美しさ・形の均一さ」(22.7%)も4位となり、消費者が美味しさを判断する重要な要素であることが示されました。

3.機械化への意識と期待

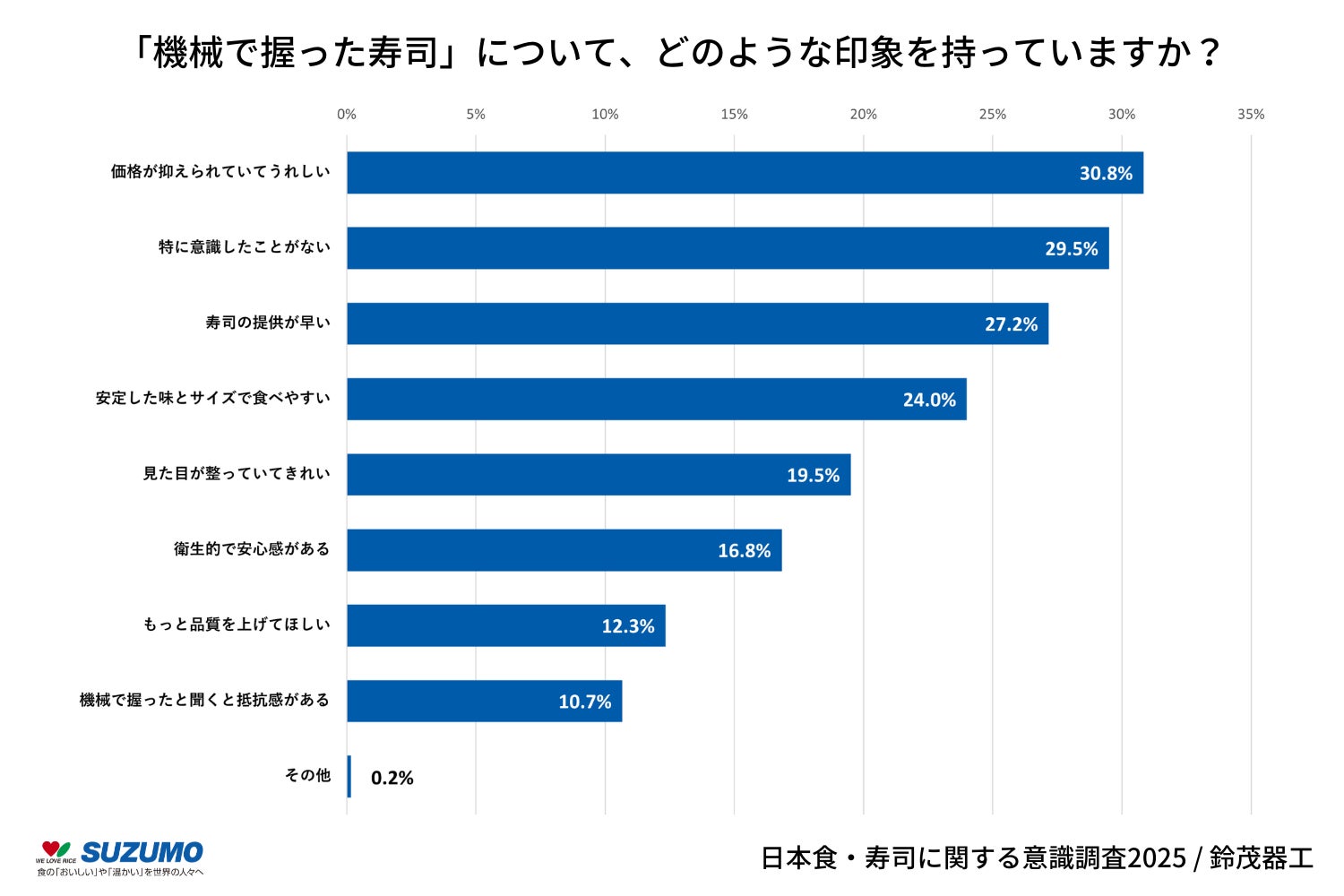

『スーパーの寿司、ロボット使用の認知は6割。9割が機械で握った寿司に抵抗感なし』

スーパーなどの寿司がロボットで握られていることの認知度については、6割が知っていると回答しました。(「知っている」(28.2%)、「なんとなく知っている」(32.7%))

さらに、「機械で握った寿司」については、「価格が抑えられていてうれしい」(30.8%)、「寿司の提供が早い」(27.2%)、「安定した味とサイズで食べやすい」(24.0%)が上位となり、ポジティブな印象が上位を占め、機械化の合理的なメリットが消費者に評価されていることが裏付けられました。

一方で「抵抗感がある」(10.7%)という声も見られ、大多数の支持と少数の不安が共存していることが分かりました。

『寿司・日本食への進化の期待は「食文化の魅力発信」と「作り手の負担減」』

これからの日本食・寿司に対する進化の期待について、「食文化としての魅力をもっと伝えていってほしい」(34.8%)が最も多く選ばれました。次いで、「海外でももっと同じ味を楽しめるようになってほしい」(22.7%)、「作り手の負担が減る調理サポートが進んでほしい」(21.0%)が続き、品質の維持・向上と同時に、技術による作り手へのサポートが求められていることが分かりました。

本調査結果は、寿司が「ハレの日」の特別なごちそうから、手軽で身近な「日常食」へと進化していることや、日本食・寿司の海外展開への期待の高まりを示しています。この背景には、寿司ロボットによる「品質の均一性」や「迅速な提供体制」、そして「衛生的な安心感」が広く受け入れられてきたことがあります。

現在、カリフォルニアロールやドラゴンロールなど、各地域の嗜好や食文化に合わせて新たな寿司が生み出され、日本へ逆輸入されるまでになっています。鈴茂器工は、消費者が求める「日本と同じ品質・味の再現性」を大切にしながら、世界各地で生まれる多様な寿司文化の広がりも歓迎しています。

今後も、日本食文化を国内外で支える技術を提供していくとともに、人手不足が深刻化する中で、「作り手の負担を減らす調理サポート」を進化させ、伝統的な寿司とローカライズされた寿司が共存する中で、新たな日本食・寿司の文化の広がりと発展に貢献してまいります。

■調査概要

調査手法:インターネットリサーチ

調査対象:20代~60代以上 男女・年代均等割付

調査期間:2025年9月19日~20日

調査項目:10問

有効回答数:600名

※調査結果は、端数処理のため構成比が 100%にならない場合があります。

寿司ロボット・ご飯盛付けロボット、最新の世界市場・国内市場の両方でトップシェア

鈴茂器工は1981年に世界初の寿司ロボットを開発し、以来、米飯加工ロボットのリーディングカンパニーとして業界を牽引しています。株式会社富士経済が2025年8月に発行した市場調査レポート「2025年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」のサービス分野ロボットの「寿司ロボット」「米飯盛り付けロボット」のカテゴリーにおいて、2024年販売実績【数量・金額】で、【世界市場】【国内市場】ともにシェアNo.1を獲得しました。

現在ではアメリカとシンガポールにグループ会社を構え、世界90か国以上で日系企業のみならず現地企業にも広く導入されています。技術を通じて“日本と同じ品質・味の再現性”を支え、日本食文化の国際的な発展に貢献しています。

(※出典:富士経済「2025年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」)

鈴茂器工は寿司ロボットやご飯盛付けロボットをはじめとした米飯加工技術の開発・普及を進めております。公式HPでは、こうした技術が実際に現場で活用されている導入事例の紹介や、温かくおいしいご飯の提供ニーズに合致した事例など豊富に紹介しております。

■会社概要

会社名:鈴茂器工株式会社

英文商号:Suzumo Machinery Co., Ltd.

所在地:東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト6階

代表者:代表取締役社長 谷口 徹

設立日:1961年1月

資本金:11億54,418千円

事業内容:米飯加工機械、充填機械、包装資材及び寿司ロボット及び食品資材等の製造販売など

鈴茂器工企業HP https://www.suzumo.co.jp/

鈴茂器工企業HP (英語) https://www.suzumokikou.com/

鈴茂器工企業HP(北米向けサイト) https://suzumoamerica.com/

■食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ

鈴茂器工は1981年、世界初の寿司ロボットを開発し、以来、米飯加工ロボットのリーディングカンパニーとして業界を牽引しています。世界90か国以上の寿司、おむすび、丼ものなど、様々な食のシーンで幅広く利用されています。寿司ロボットとご飯盛付けロボットにおいては、シェアNo.1を獲得(出典:富士経済「2025年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」寿司ロボット・米飯盛り付けロボット 販売数量・金額2024年実績)。第20回外食アワード2023(主催:外食産業記者会)を受賞するなど、業界でも注目を集めております。

人手不足が深刻化する飲食業界において、鈴茂器工は店舗業務の効率化に大きく貢献し、外食産業の課題解決に積極的に取り組んでいます。2024年に発売されたコンパクトシャリ玉ロボット『S-Cube(エスキューブ)』や、自動配席AIシステム『ARESEA(アレシア)』など、革新的な製品・サービスの提供を通じて、飲食店のトータルソリューションを目指しています。

『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ』を掲げ、細分化する食に関するニーズをいち早く捉えて市場にご提案し、常に新しいフードビジネスを開拓する企業として躍進しています。

■企業公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/suzumo_official/

Facebook https://www.facebook.com/suzumo.official/

YouTube公式チャンネル https://youtube.com/@suzumojapanofficial5218

YouTube公式チャンネル(英語) https://youtube.com/@suzumoglobal3698

【鈴茂器工/SUZUMO】会社紹介ムービー

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像