生成AI時代における「思考の深まり」と信頼の再定義(組織行動科学®)

~思考の深化を促す“AIへの問い返し”が、信頼と創造の基盤:レポート公開~

リクエスト株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役 甲畑智康)は、新たな人的資本開発の指針として『生成AI時代における「思考の深まり」と信頼の再定義』を公開しました。

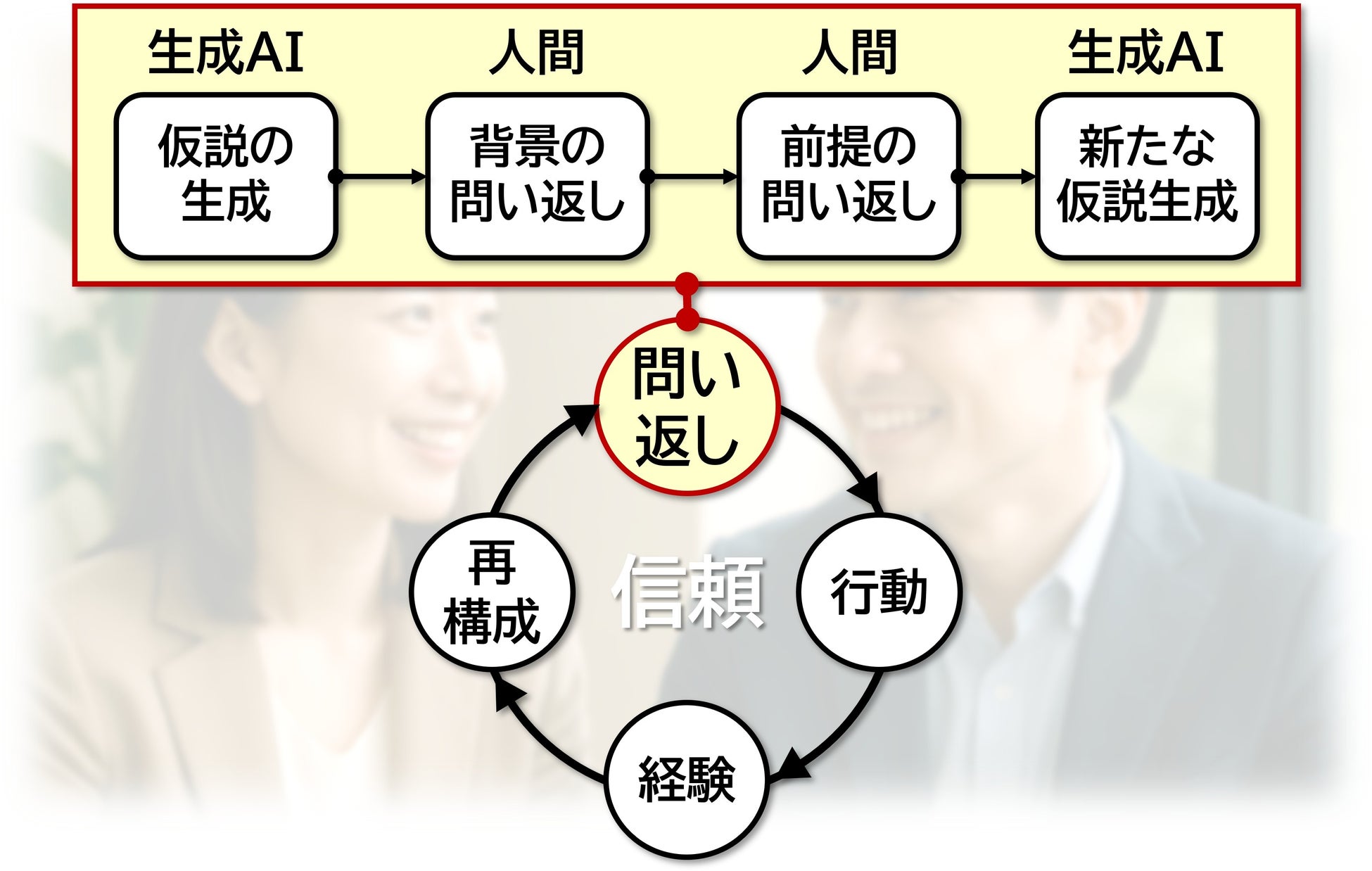

本レポートは、生成AIが提供する「仮説」を「問いの素材」と捉え、問い返しを通じて信頼と創造の基盤を再構築する新たな思考プロセスを提示しています。

【本レポートで得られること】

-

生成AIの役割の理解: 生成AIが提供する仮説が「答え」ではなく、「問いの素材」であることを理解する

-

問い返しの型の習得: 「背景への問い返し」「前提の問い返し」「新たな仮説生成」の3つのプロセスを体系化し、現場で実践する手順を習得する

-

思考の循環プロセスの実践: 「問い返し→行動→経験→再構成」のプロセスを活用し、信頼の再構築と効果の創出を目指す

-

信頼構築の基盤としての問い返し: 生成AIの仮説をそのまま受け取るのではなく、問い返しを通じて信頼の基盤を強化し、組織全体で共創の文化を醸成する手法を学ぶ

【背景】

現代のビジネス環境において、生成AIは膨大なデータの中からパターンを抽出し、新たな仮説を提示する存在です。しかし、その仮説をそのまま受け入れるのではなく、「なぜこの仮説が導かれたのか?」という問い返しを行うことで、新たな視点が生まれます。本レポートでは、この問い返しのプロセスを通じて、「正確さ」ではなく「共創」を信頼の基準とする新たなビジネスモデルを提唱しています。

【組織への影響】

-

組織内での問い返しの標準化が進むことで、思考の質が底上げされる

-

生成AIが提供する仮説を問い返すプロセスを通じて、組織全体が「問いの型」を共有、新たな仮説構築が加速する

-

「効率化」と「効果づくり」を統合する思考プロセスの確立により、取引先や顧客との信頼関係が再構築される

【本レポート入手】47ページ 約26,000字

d68315-127-2849ed1fa237a29014b0fe9541ebce68.pdf【目次】

-

生成AIが代替えしている思考の部分

-

人間の思考の役割:“ 問い返し ”と行動・経験

-

信頼の基準の変化:問いの質と共創

-

効率 × “ 問い返し(=効果づくり)”の相互補完構造

-

問いが未来を創る

-

問うことから、すべてが始まる

-

なぜ、「思考」が必要なのか?

-

思考の深さ7段階モデル(基本解説)

-

生成AI × 人間 ― 本質的な問いと答えの整理

-

思考の深さ7段階モデル(実践例)

-

実例編:問いの深さがもたらす変化

-

“問い返し”の習慣化がもたらす組織的な効果

-

生成AIは“思考の環境装置”である

-

社会構造の変化:問いの深まりと波及構造

-

未来をひらく教育・育成のデザイン

-

巻末事例集

-

ワーク:自分の問いに気づく3ステップ

【レポートより抜粋】8. 思考の深さ7段階モデル

現代社会では、「答えを得ること」が目的化されがちですが、本当に重要なのは「問いを深めること」

その過程で思考の深さが育まれていきます。

ここでは、人間の思考の深まりを 7つの段階 に分け、それぞれの特徴を「問いの質」「視野」「行動」「感覚」「意味づけ」の観点から整理しました。このモデルは、生成AIとの対話を通じて、私たち自身の“問い”が 鏡のように可視化される構造です。

AIが映し出すのは「正解」ではなく、 私たちの思考の深さ なのです。以下の表は、各段階の名称と特徴を簡潔に示したものです:

|

レベル |

名称 |

代表的な問い |

思考・行動の特徴 |

|

Lv.1 |

指示処理 |

どうやればいい?正しい方法は? |

作業に集中し、問いの自覚はほぼない。指示に忠実に従う状態 |

|

Lv.2 |

表層理解 |

なんでこのやり方?ムダが多くない? |

表面的な違和感が出るが、構造の本質には触れられていない |

|

Lv.3 |

問題意識 |

どこにズレがある?なぜこの仕組み? |

構造や背景に目が向き、図解や共有の働きかけが始まる |

|

Lv.4 |

関係洞察 |

相手はどう見ている?何に困っている? |

主語が「自分」から「相手」へと移行し、共感と調整が生まれる |

|

Lv.5 |

善さの設計 |

どう伝えたら伝わる?支援になるには? |

単なる説明から「支える」翻訳へ。伝え方に再現性を意識し始める |

|

Lv.6 |

再現と翻訳 |

どう残す?誰でもできるようにするには? |

知見を仕組みや育成プログラムへ変換し、再現性と汎用性を高める |

|

Lv.7 |

意義の継承 |

この問いをどう未来に渡す? |

問い自体が文化となり、未来の他者へ手渡す存在になる |

このモデルは、「問いの質」が深まるにつれて、「視野」が広がり、「行動」が変わり、「感覚」が敏感になり、最終的に「意味づけ」が生まれる構造です。

【本レポート入手】47ページ 約26,000字

d68315-127-16495d95abaa374f6d82a73fabf53e58.pdf

※ リクエスト株式会社は、「Behave:より善くを目的に」を掲げ、国内336,000人の組織で働く人たちの行動データに基づいた組織行動科学®を中核ブランドとし、人間の行動と思考を研究開発する5つの機関が連携。これまで980社以上の人的資本開発を支援してきました。

【会社概要】社名:リクエスト株式会社

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目4番8号 京王フレンテ新宿3丁目4F

代表者:代表取締役 甲畑智康

事業内容:組織開発・人材育成・AI活用支援 等

ブランド基盤:組織行動科学®

コーポレートサイト:https://requestgroup.jp/

代表プロフィール:https://requestgroup.jp/profile

会社案内ダウンロード:https://requestgroup.jp/download

【本件に関するお問い合わせ】

リクエスト株式会社

Human Capital Development XR HRD® Team

E-mail:request@requestgroup.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像