AIの力で複雑なスペクトルの自動解析が可能に! ~X線データから材料の構造・欠陥・電子状態を高精度で判別~

【研究の要旨とポイント】

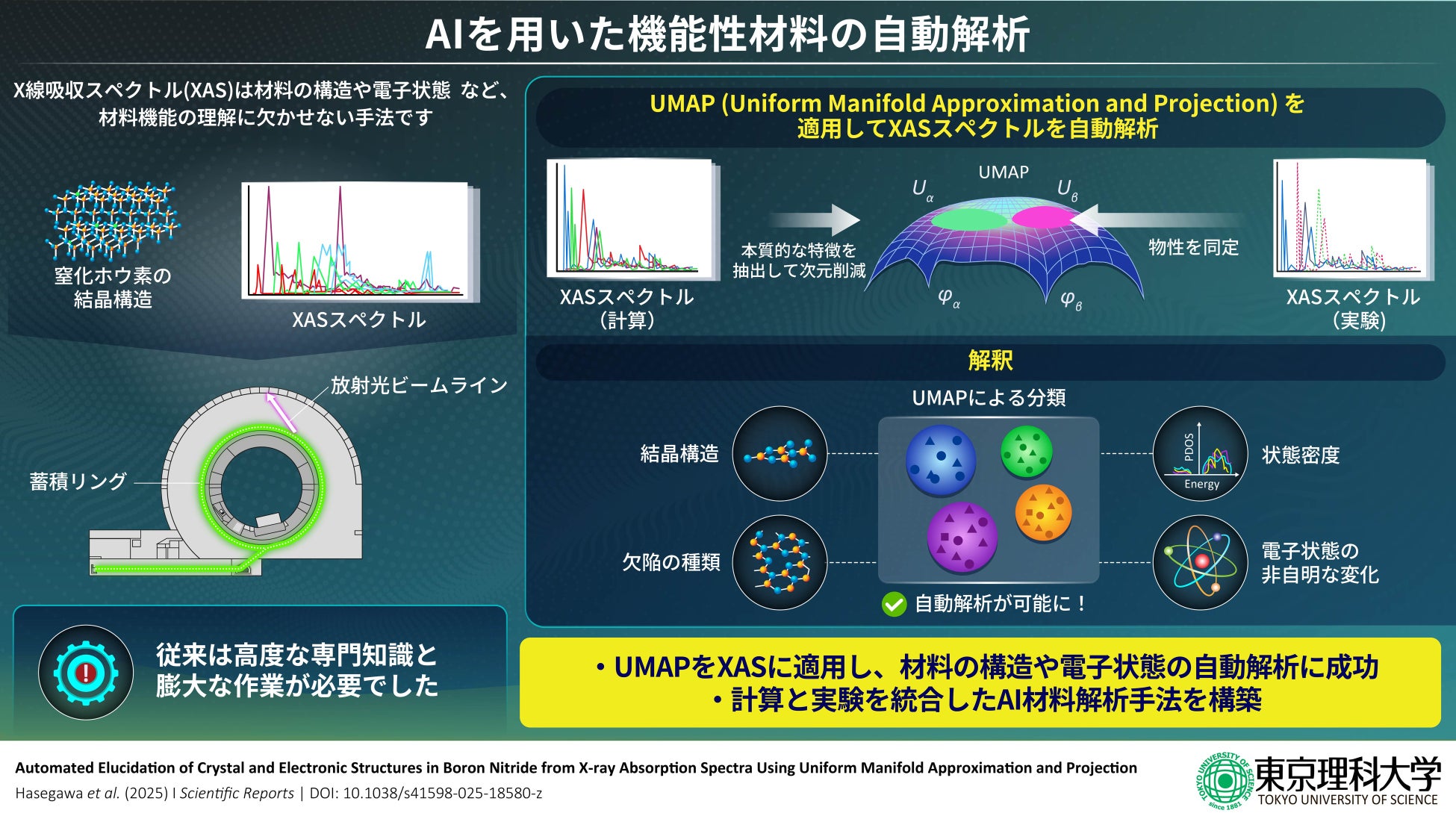

X線吸収スペクトルは、多様な構造や欠陥の影響で複雑に変化するため、従来の解析では高度な専門知識と多くの作業が必要とされてきました。

教師なし機械学習法を用いて、複雑なX線吸収スペクトルから、結晶構造や欠陥の種類を、高精度で自動解析することに成功しました。

計算データで構築した分析モデルが、実際の実験データに対しても有効であることを実証し、理論と実験を統合した新しい材料解析手法を確立しました。

本研究の成果により、大量のデータを効率的に解析でき、未踏物質開発の加速が期待されます。

【研究の概要】

東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 修士2年の長谷川 礼佳氏、同Varadwaj Arpitaポスドク研究員、山崎 貴大助教、小嗣 真人教授、東京大学 物性研究所の新部 正人特任研究員、堀尾 眞史助教、松田 巌教授、東京科学大学 総合研究院の安藤 康伸准教授、筑波大学 数理物質系の近藤 剛弘教授、の共同研究グループは、教師なし機械学習(*1)の一つであるUMAP(*2)を用いた解析モデルを開発し、複雑なX線吸収スペクトル(*3)から、材料の結晶構造や電子状態を自動で精密に解析することに成功しました。

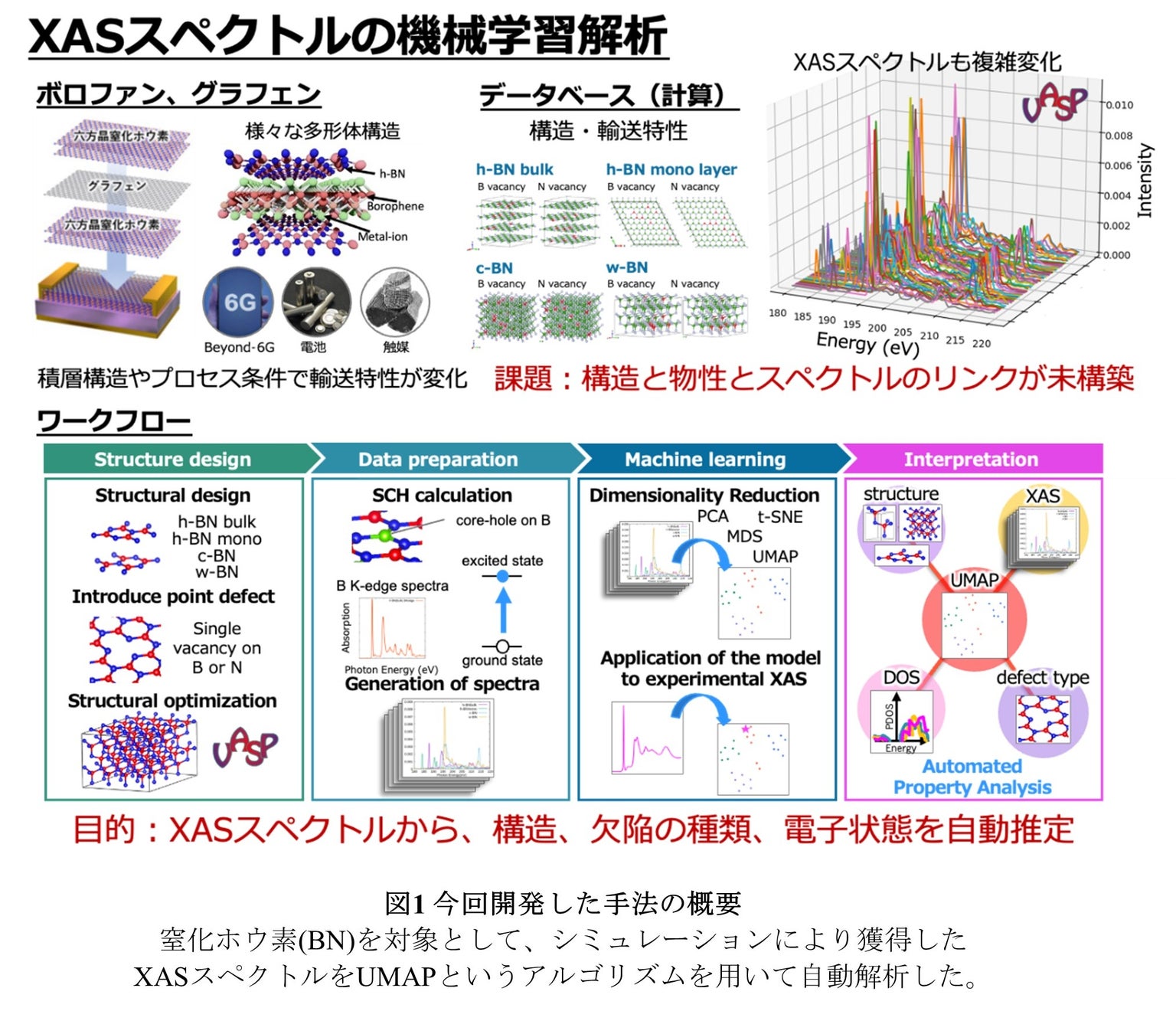

X線吸収分光法(XAS, *3)は、物質の構造や電子状態に関する情報を得る分析法で、材料開発をはじめとした広範な分野で活用されています。しかし、得られるスペクトルは多様な結晶構造や欠陥の影響により複雑であるため、正確な解析には高度な専門知識と膨大な作業が必要とされてきました。そこで本研究グループは、教師なし機械学習を用いた自動解析手法を開発し、先端材料である窒化ホウ素(BN)の結晶構造と電子構造を結びつけました(図1)。

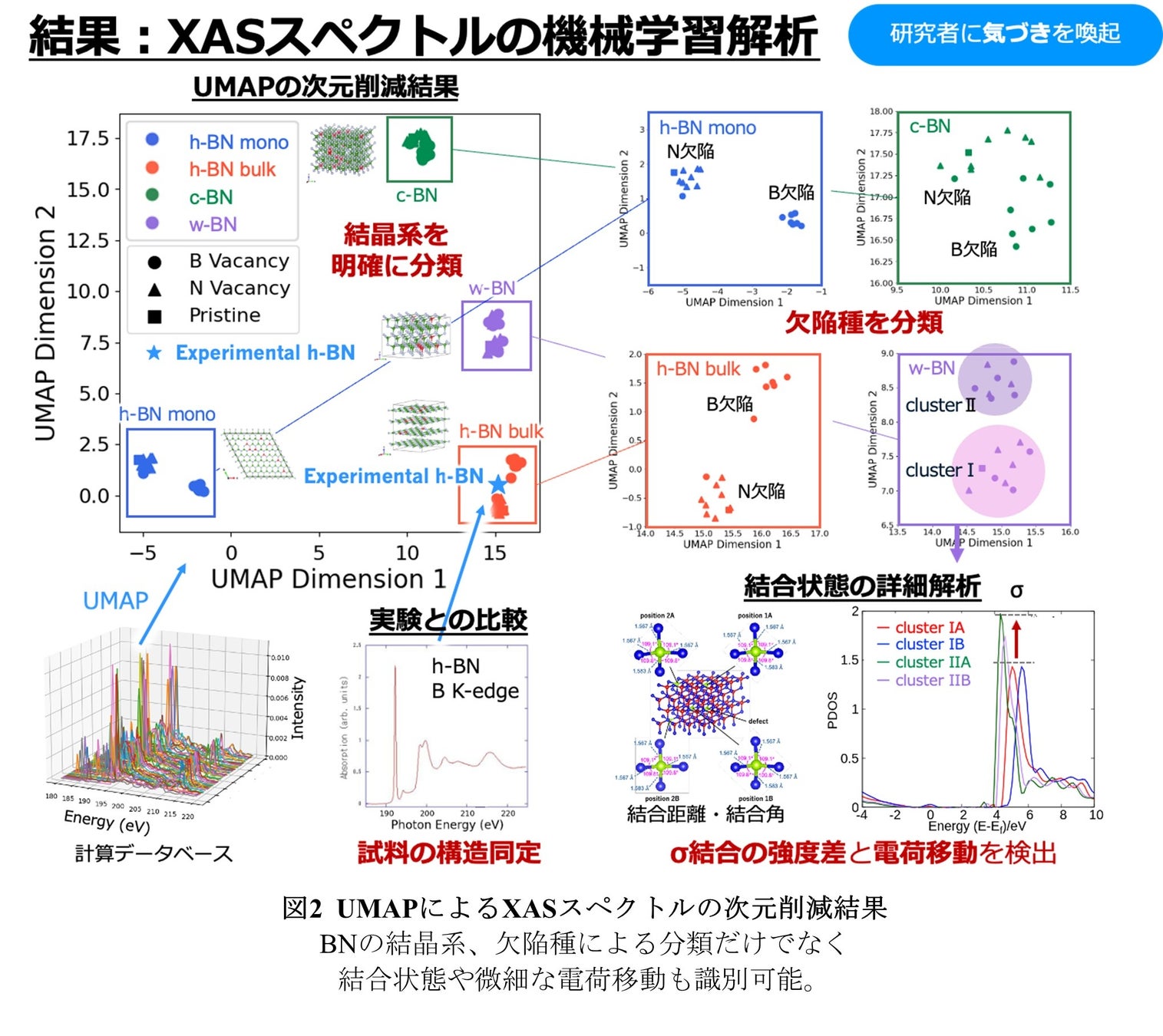

その結果、UMAPを用いた多様体学習によって、高次元のXASデータを、結晶構造や欠陥の種類に応じて正確に分類できることが判明しました。また、従来の主成分分析(PCA, *4)や多次元尺度構成法(MDS, *5)よりも、複雑なスペクトルの本質的な特徴を捉えるという点で優れていることが明らかになりました。さらに、詳細解析により原子の結合状態やわずかな電荷移動の違いを識別できることは、これまでにない画期的な成果といえます。そして、開発したモデルがシミュレーションデータのみではなく、実験データにも適用可能であることも実証しました。本研究は、スペクトルデータに対する自動的な物性解析の可能性を示すとともに、データ駆動型材料設計の新たな道筋を提示し、材料開発の加速に寄与するものです。

本研究成果は、2025年11月10日に国際学術誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

窒化ホウ素(BN)は、ホウ素(B)と窒素(N)から構成される化合物で、層状構造(h-BN)、立方晶構造(c-BN)、ウルツ鉱型構造(w-BN)などの多様な結晶構造を形成します(図1上段、真ん中の図)。優れた電気特性や化学的安定性を併せ持つことから、半導体デバイスをはじめ電池や触媒など幅広い分野で注目されている先端材料です。

BNのXAS測定により得られるスペクトル(以下、XASスペクトル)では、h-BN、c-BN、w-BNといった結晶構造の違いや、結晶中の空孔、不純物などの欠陥により、ピーク位置、強度比、微細構造が複雑に変動します。そのため、XASスペクトルを正確に解析するには、結晶学、電子物性理論、分光学など広範な分野の専門知識が必要です。特に大規模データセットでは、各スペクトルを詳細に目視で確認し、特徴を手作業で抽出する必要があり、多大な時間と労力を要します。このため従来法では、客観的かつ効率的な解析が困難でした。そこで本研究グループは、この課題を解決するため、機械学習を用いて自動化したXAS解析手法の開発に取り組みました。

【研究結果の詳細】

代表的な窒化ホウ素(BN)構造である層状構造(h-BN)、立方晶構造(c-BN)、ウルツ鉱型構造(w-BN)、およびそれらの欠陥を含む物質群について、第一原理計算(*6)でXASスペクトルを生成しました。これらのデータに対して教師なし機械学習法であるUMAPを適用することで、結晶構造、欠陥の種類に応じて複雑なスペクトルデータを分類することに成功しました(図2)。

UMAPは、主成分分析(PCA)や多次元尺度構成法(MDS)などの従来の次元削減手法と比べて、特に非線形かつ高次元なスペクトルデータの処理において優れた効果を発揮しました。

また、得られた3つの変数によるデータベース(図2左下、3次元で表示)を2次元のグラフへと変換したデータ(図2左上、次元削減結果)から、電子状態(ここでは状態密度:DOS, *7)の微細変化を捉えることができ、σ結合という特定の電気的特性を特徴づける、電荷移動の違いを自動解析することに成功しました(図2右下)。これは、電子状態の非自明な変化を推定したことに相当し、これまでの手法では得られなかった新たな成果といえます。

さらに、本研究では計算データから構築したモデルを実験的にXASスペクトルに適用し、その有効性を実証しました。これにより、さまざまな材料解析に活用できる基盤を構築することができました。

本研究を主導した東京理科大学の小嗣教授は、「今回、複雑なスペクトル変化をAIで自動解析することに成功しました。この成果は、さまざまな材料研究者の力となり、さらにスマートフォン、電池、触媒の開発を加速させることが期待されます」と、コメントしています。

本研究は、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR21O4)の助成を受けて実施したものです。また、自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 計算科学研究センターが提供するスーパーコンピュータの計算資源により、実施されました。

【用語】

*1: 教師なし機械学習

正解ラベルが与えられていないデータからパターンや規則性を明らかにする機械学習法の一つ。主にデータの簡略化、頻出パターンの発見、クラスタリングなどに利用される。

*2: UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)

高次元データを低次元空間に圧縮して可視化する次元削減手法の一つ。主成分分析(PCA)などの線形手法とは異なり、複雑な非線形構造を保持しながら次元削減を行うことができる。また、他の次元削減手法と比べて計算効率が良く、大規模データセットでも実用的な時間で処理できるため、近年特に注目されている機械学習法である。

*3: X線吸収分光法(XAS: X-ray Absorption Spectroscopy)、X線吸収スペクトル

物質にX線を照射した際の吸収の強度を測定する手法。X線吸収分光法によって得られるエネルギーごとの強度をまとめたものをX線吸収スペクトルという。X線により特定のエネルギーで内殻電子が励起されることから、原子の価数や電子状態、周囲原子との局所構造を議論することができる。

*4: 主成分分析(PCA: Principal Component Analysis)

高次元データの分散が最大化となるように、記述子を新しい軸(主成分)へ変換する手法。データの特徴を効率的に要約でき、可視化や次元削減、ノイズ低減に活用される。

*5: 多次元尺度構成法(MDS: Multi Dimensional Scaling)

データ間の距離や類似度を保持しながら、低次元空間に配置する手法。データの複雑な関係性を直感的に可視化でき、クラスタ構造やパターン把握に利用される。

*6: 第一原理計算

実験的なパラメータを用いず、基本物理量と量子力学の基本法則のみに基づいた密度汎関数理論などの理論を用いて物質の電子状態や物性を計算する手法。材料設計や物性予測に広く利用されている。

*7: 状態密度(DOS: Density of States)

電子のエネルギーに対して、その近傍に存在する電子の状態数を表す物理量。材料の電気的・光学的性質を理解する上で極めて重要な指標となる。

【論文情報】

雑誌名:Scientific Reports

論文タイトル:Automated Elucidation of Crystal and Electronic Structures in Boron Nitride from X-ray Absorption Spectra Using Uniform Manifold Approximation and Projection

著者:Reika Hasegawa, Arpita Varadwaj※, Alexandre Lira Foggiatto, Masahito Niibe, Takahiro Yamazaki, Masafumi Horio, Yasunobu Ando, Takahiro Kondo, Iwao Matsuda, Masato Kotsugi※

DOI:10.1038/s41598-025-18580-z

【発表者】

長谷川 礼佳 東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 修士課程2年

Varadwaj Arpita※ 東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 ポスドク研究員

小嗣 真人※ 東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 教授

Foggiatto Lira Alexandre 東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 助教

山崎 貴大 東京理科大学 総合研究院 助教

新部 正人 東京大学 物性研究所 特任研究員

堀尾 眞史 東京大学 物性研究所 助教

松田 巌 東京大学 物性研究所 教授

安藤 康伸 東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 准教授

近藤 剛弘 筑波大学 数理物質系 教授

※責任著者

【研究に関する問い合わせ先】

東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科 教授

小嗣 真人(こつぎ まさと)

E-mail: kotsugi【@】rs.tus.ac.jp

【JST事業に関すること】

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤 裕輔(あんどう ゆうすけ)

TEL: 03-3512-3531 FAX: 03-3222-2066

E-mail: crest【@】jst.go.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL: 03-5228-8107 FAX: 03-3260-5823

E-mail: koho【@】admin.tus.ac.jp

東京大学 物性研究所 広報室

TEL: 04-7136-3207

E-mail: press【@】issp.u-tokyo.ac.jp

東京科学大学 総務企画部 広報課

TEL: 03-5734-2975 FAX: 03-5734-3661

E-mail: media【@】adm.isct.ac.jp

筑波大学 広報局

TEL: 029-853-2040 FAX: 029-853-2014

E-mail: kohositu【@】un.tsukuba.ac.jp

科学技術振興機構 総務部広報課

TEL: 03-5214-8404 FAX: 03-5214-8432

E-mail: jstkoho【@】jst.go.jp

【@】は@にご変更ください。

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20251104_1297.html)をご参照ください。

すべての画像