【調査レポート】介護による「望まない転職」に関する市場調査

「望まない離職」を生まない組織づくりを支援する株式会社OKAN(本社:東京都豊島区、代表取締役:沢⽊恵太、以下OKAN)は、5年以内に介護を理由に正社員からの「望まない転職」を経験した会社員 515名を対象に、介護による「望まない転職」に関する調査を行いました。

▼「望まない離職」に関する調査の実施

OKANでは、企業のリテンションマネジメント(人材定着)推進のため、「望まない離職」に繋がる恐れのある社会課題や離職理由に関する調査を定期的に実施しています。このたび介護を理由にした転職について、「制度や仕組みが整っていれば同じ会社で働き続けたかった」と感じている正社員にフォーカスした調査を実施いたしました。企業が「望まない離職」を防ぐための制度設計や環境整備を進める上での参考データとしてご活用いただくことを目的としています。

<調査サマリ>

-

介護を理由に転職した正社員のうち約1割は雇用形態の変更を余儀なくされている

-

転職前の会社独自の介護支援制度について、全体の約6割が「制度・支援が存在しなかった」もしくは「制度・制度の有無がわからない」と回答

-

公的な介護支援制度を「制度についてよく知らなかったため」に使わなかった人は「時間外労働の制限」で29.2%、「介護休暇」で29.1%と3割近くに及ぶ

▷介護による「望まない転職」に関する認知調査

・調査主体株式会社OKAN

・調査方法インターネット調査

・調査委託先株式会社マクロミル( https://www.macromill.com/ )

・調査期間2025年2月21日(金)~2025年2月24日(月)

・調査対象制度や仕組みが整っていれば同じ会社で働き続けたかったが、5年以内に介護が理由で正社員から転職した会社員

・調査人数515名

※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

▷本調査の利用について

本調査の内容を引用される際は、引用元として「株式会社OKAN」とご記載ください。

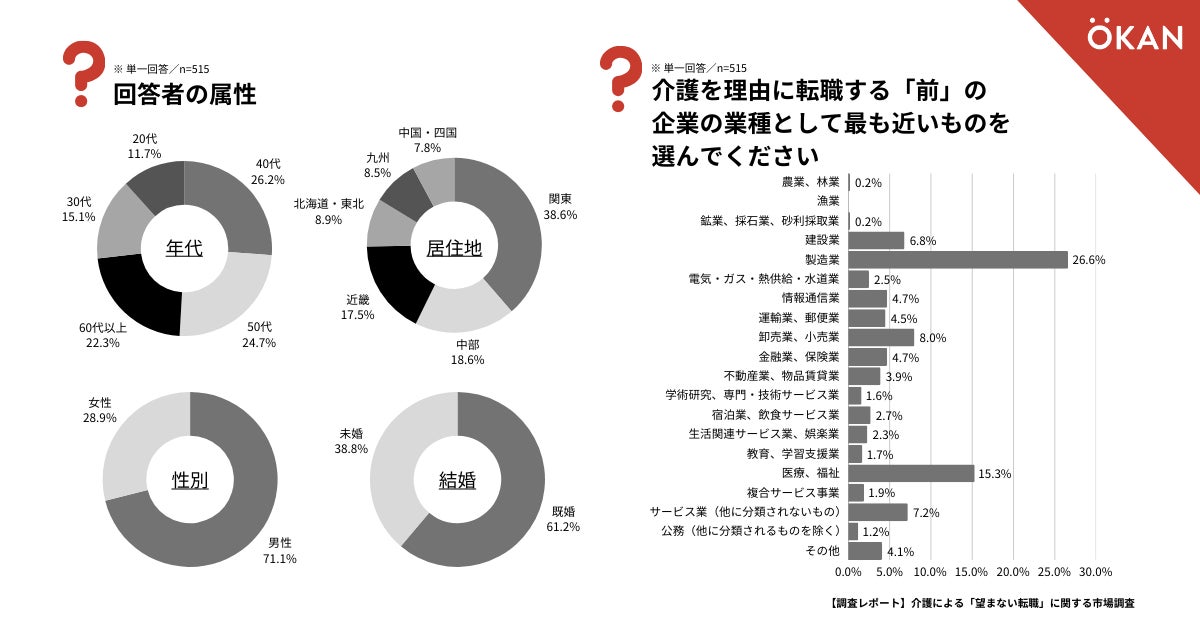

▷回答者属性

・介護を理由に正社員からの転職を経験したことがある

・もし制度・仕組み・補助などが整っていれば、介護をしながら同じ会社で働きつづけたかった

▼調査結果

▷介護を理由とした「望まない転職」について

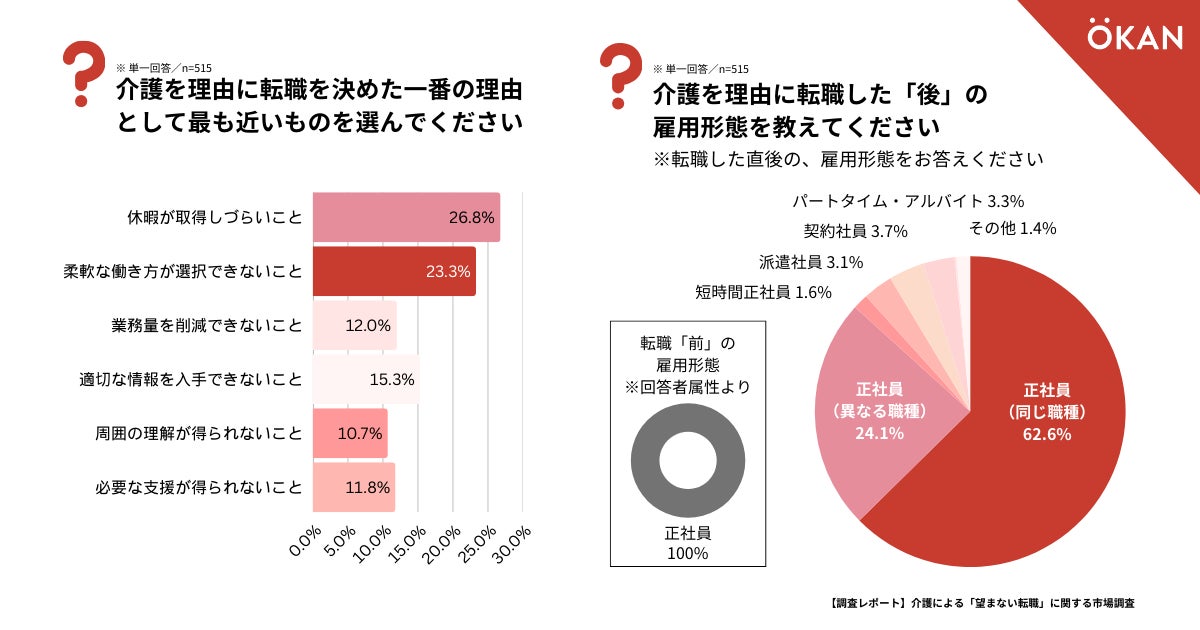

介護を理由に転職を決めた一番の理由として最も近いものを選んでください [単一回答/n=515]

介護を理由とした転職を決断した理由として最も多かったのは「休暇が取得しづらいこと」で26.8%、次いで「柔軟な働き方が選択できないこと」の23.3%でした。この2つの理由だけで全体の約半数を占めており、介護と仕事の両立において、時間的な融通や働き方の柔軟性が非常に重要であることが示されています。

前問で「必要な支援が得られなかったから」を選んだ方に伺います。どのような支援が欲しかったか教えてください。[自由回答/n=61]

介護離職に至った理由として「必要な支援が得られなかった」と回答した人が、具体的にどのような支援を求めていたのかを自由回答形式で尋ねた結果、休暇や柔軟な働き方に加えて、金銭的な支援を必要としている状況が明らかになりました。

【経済的支援】

-

最低限の賃金保障

-

経済的な支援

-

施設を使うための援助金

【休暇制度・柔軟な働き方】

-

介護による長期の休暇が欲しかった

-

時間に融通がきく休暇

-

テレワークなど通勤を必須としない働き方

【その他】

-

休んでも許される職場内の雰囲気

-

知識不足でわからなかったので、啓発の支援が欲しかった

-

適切なアドバイスが受けれたら状況は変わっていた

(自由回答より一部抜粋)

介護を理由に転職した「後」の雇用形態を教えてください [単一回答/n=515]

正社員からの転職「後」の雇用形態を尋ねたところ、正社員(同じ職種または異なる職種) を選択した割合は合計で86.7%となりました。一方で、非正規雇用(パートタイム・アルバイト、契約社員、派遣社員)を選択した割合も合計で10.1%存在します。この結果から、介護による転職の多くは正社員としての就労を継続しているものの、一部は雇用形態の変更を余儀なくされていることがわかります。

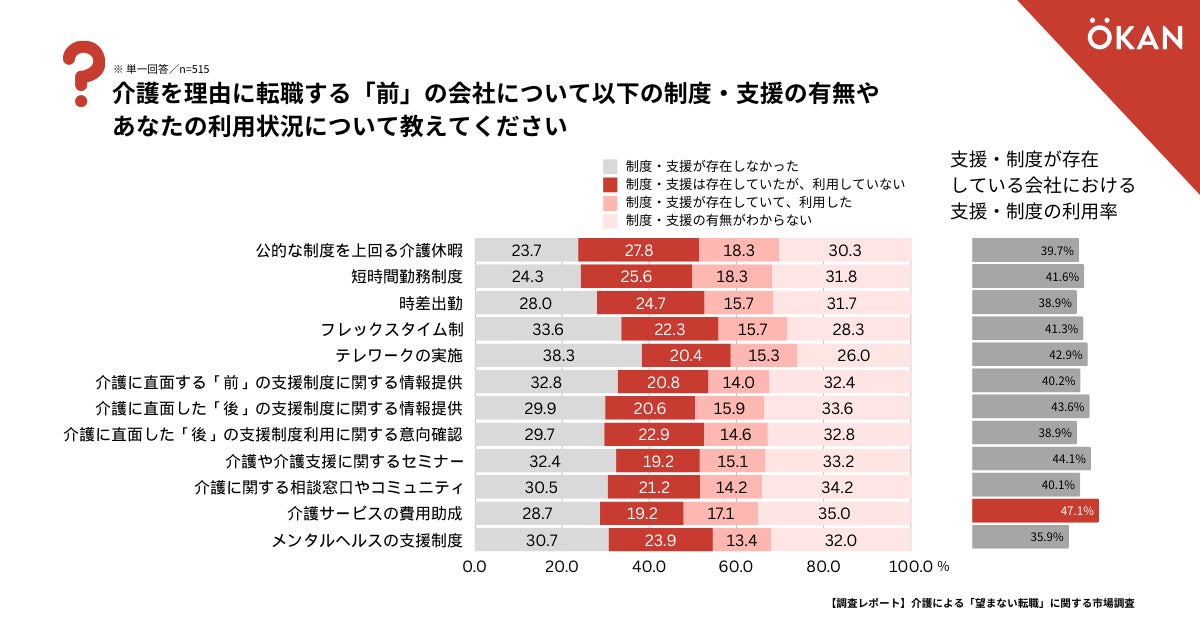

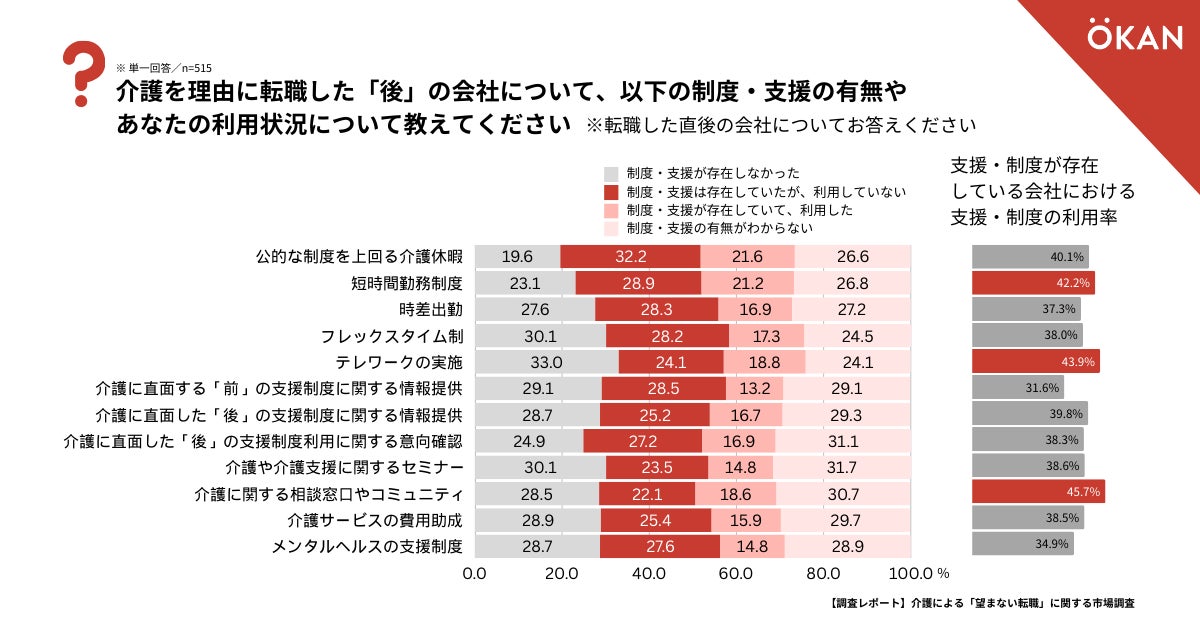

▷介護に関する企業独自の制度・支援について

介護を理由に転職する「前」・「後」の会社について、以下の制度・支援の有無や、あなたの利用状況について教えてください。 [単一回答/n=515]

企業独自の介護支援制度の有無と利用状況については、「制度・支援が存在しなかった」「制度・制度の有無がわからない」という回答がそれぞれ3割近くを占めており、企業による独自の介護支援制度の整備や周知がまだ十分に進んでいない現状がうかがえます。

一方で、転職「後」の会社では、転職「前」の会社と比較して全項目において「制度・支援が存在する」 割合が上昇しています。特に「公的な制度を上回る介護休暇」「フレックスタイム制」「テレワークの実施」はいずれも転職「後」の方が7%以上高い結果となりました。

「制度・支援が存在している会社における支援・制度の利用率」 を見ると、転職「前」の会社では「介護サービスの費用助成」が47.1%と最も高い利用率を示しています。転職「後」の会社では費用助成の利用率はそれほど高くない代わりに、「介護に関する相談窓口やコミュニティ」「テレワークの実施」「短時間勤務制度」など、日常的に利用できる制度の利用率が高くなっていることがわかります。

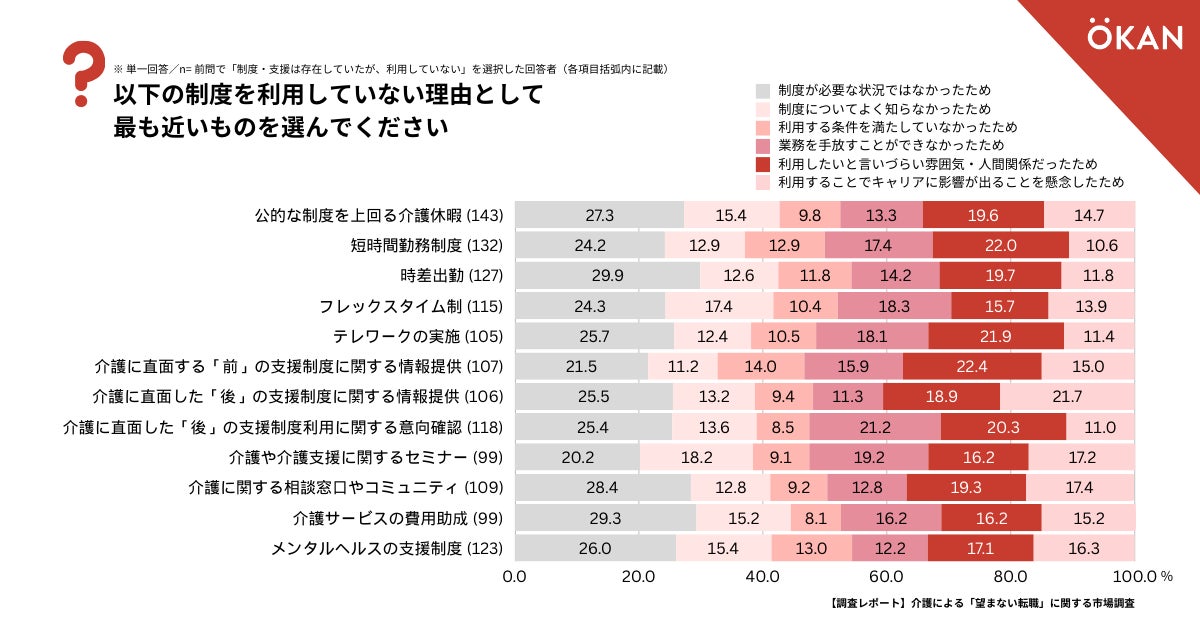

介護を理由に転職する「前」の会社について、以下の制度を利用していない理由として最も近いものを選んでください。[単一回答/n=図内参照]

転職「前」の会社について、前問で「制度・支援は存在していたが、利用していない」を選択した回答者を対象にその理由を尋ねたところ、全体として「利用したいと言いづらい雰囲気・人間関係だったため」の割合が高くなっています。特に「公的な制度を上回る介護休暇」や「短時間勤務制度」「テレワークの実施」など、業務時間の短縮に関わる制度でこの傾向が強いことがわかります。

また、「介護に直面した「後」の支援制度に関する情報提供」では「利用することでキャリアに影響が出ることを懸念したため」が21.7%と多くなっており、職場環境に起因する理由によって利用を断念する人が一定数存在することがわかります。

「介護や介護支援に関するセミナー」や「フレックスタイム制」などは「制度についてよく知らなかったため」 が上位に挙がっており、制度が存在していても認知度の低さによって利用されていない状況がうかがえます。

介護に関する公的な制度・支援について

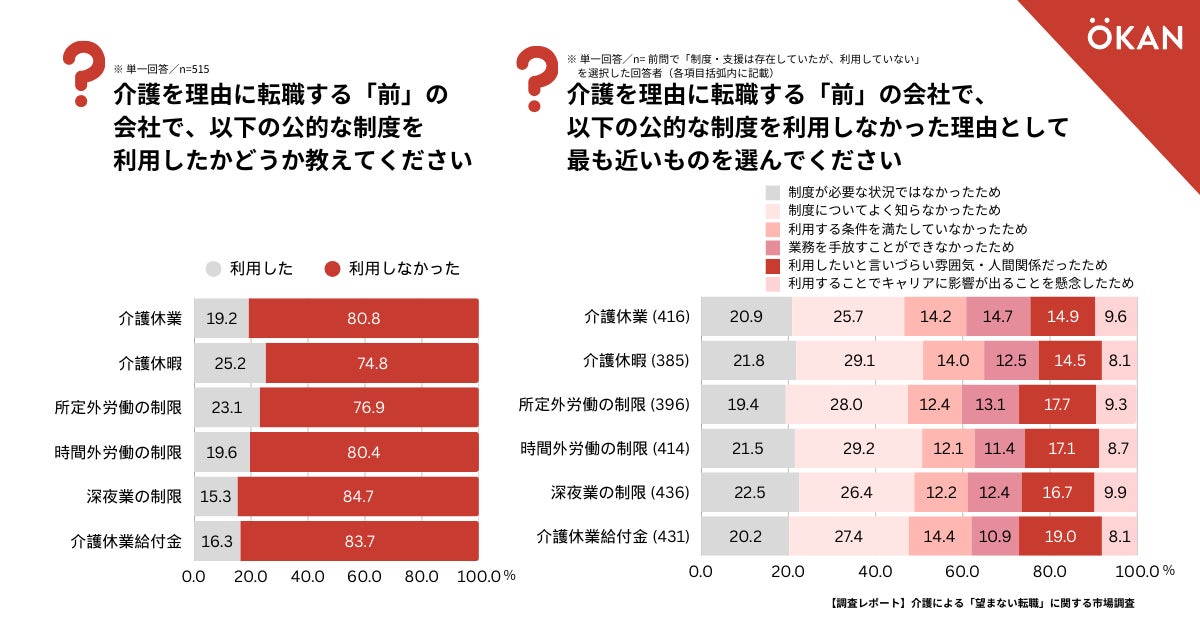

介護を理由に転職する「前」の会社で、以下の公的な制度を利用したかどうか教えてください。 [単一回答/n=515]

転職「前」の会社における公的な介護支援制度の利用状況について、全体的に制度の利用率が低いことがわかります。最も利用率が高い「介護休暇」でも25.2%に留まり、「介護休業給付金」に至っては16.3%と、さらに低い水準です。多くの制度で、8割近く、あるいはそれ以上の人が「利用しなかった」と回答しています。

介護を理由に転職する「前」の会社で、以下の公的な制度を利用しなかった理由として最も近いものを選んでください。[単一回答/n=図内参照]

前問で「公的な制度を利用しなかった」と回答した人に対し、その理由を尋ねたところ、企業独自の制度・支援を使わなかった理由と比較して「制度についてよく知らなかったため」が目立っていることがわかります。特に「時間外労働の制限」は29.2%、「介護休暇」は29.1%といずれも3割近くに達しており、制度の認知度の低さがうかがえます。

また、育児・介護休業法で定められた公的な制度についても「業務を手放すことができなかったため」「利用したいと言いづらい雰囲気・人間関係だったため」など、職場環境に起因する理由で利用をためらう状況があることが示唆されます。

介護に関する公的な制度や支援は、対象家族ごとの取得回数や日数に上限があるものも多く、むやみに取得を促すことで逆に両立を妨げる恐れがあります。育児休業とは異なり、取得率と制度の必要性は必ずしも連動しません。企業が介護と仕事との両立を支援する上では、従業員が希望した場合に適切に制度を利用できる職場環境の整備が求められます。

▷必要な制度

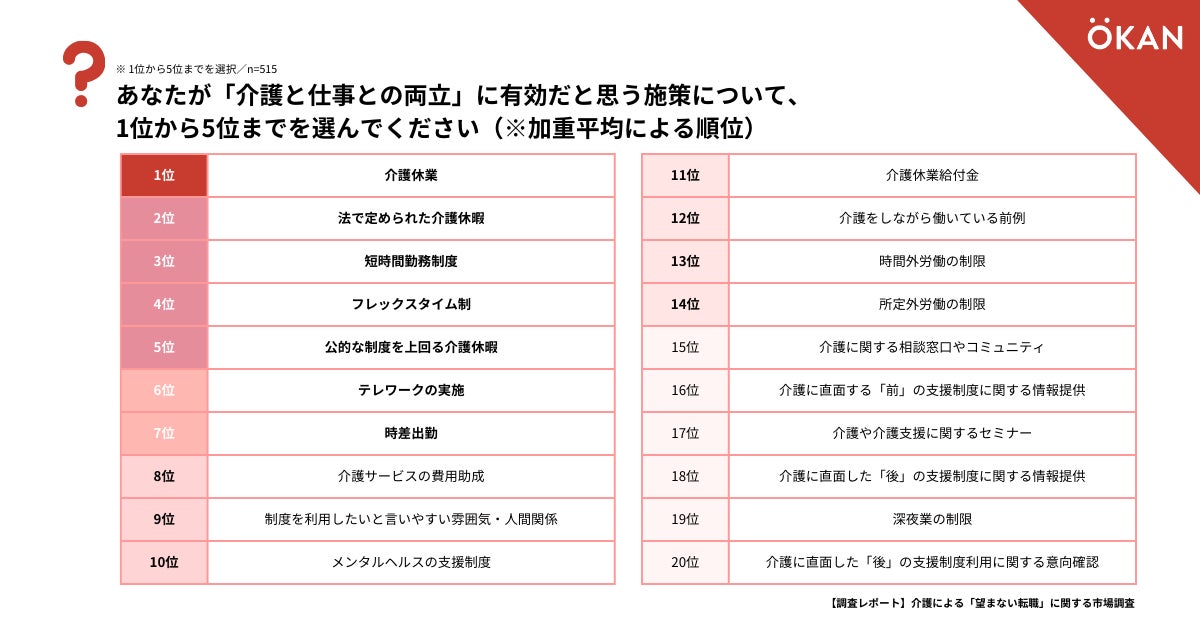

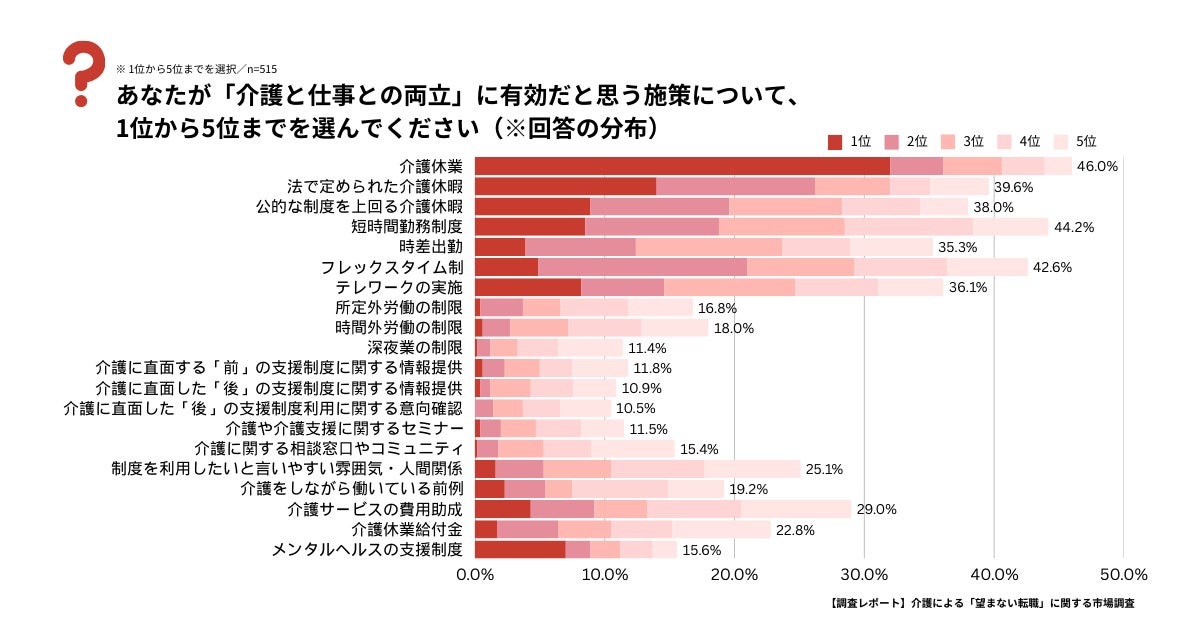

あなたが「介護と仕事との両立」に有効だと思う施策について、1位から5位までを選んでください。 [1位から5位までを選択/n=515]

介護を理由にした「望まない離職」の経験者である回答者に、「介護と仕事との両立に有効だと思う施策」を1位から5位まで選択してもらい、加重平均により順位づけしたところ、休暇と柔軟な働き方に関する施策が上位に並びました。

間接的な支援策である、情報提供やセミナーなどは順位が低くなっているものの、上位に挙がっている「介護休業」や「法で定められた介護休暇」は前問にて認知度の低さが大きな課題であることが示されています。企業による介護支援を実現するためには、上位の施策を導入するだけでなく、従業員が適切な情報を入手できる環境や、制度を利用しやすい職場環境の整備にも継続的に取り組む必要があります。

また、企業独自の制度・支援としては、柔軟な働き方に続いて「介護サービスの費用助成」「メンタルヘルスの支援制度」など介護に関する具体的な支援施策や、「制度を利用したいと言いやすい雰囲気・人間関係」「介護をしながら働いている前例」など周囲の理解が得られる環境が求められています。

▼介護に関する支援施策は「認知度の低さ」が大きな課題

本調査は「もし制度・仕組み・補助などが整っていれば、介護をしながら同じ会社で働きつづけたかったのに転職を選んだ人」を対象としています。一般的に家族の介護に直面すると言われている40代〜50代は企業において管理職層やベテラン層にあたり、このような「望まない転職」の発生は企業にとっても従業員にとっても大きな損失に繋がります。

調査によると、介護に関する制度や支援について「よく知らない」「制度の有無がわからない」という回答が多いことが明らかになりました。2025年4月には育児・介護休業法の改正法が施行され、介護に関する支援制度周知のための環境整備や情報提供が義務化されます。まだ介護に直面した社員がいない企業や、介護との両立事例を持たない企業も、あらためて仕事と介護との両立や支援のあり方と向き合うことが求められています。

介護支援は仕事と家庭との両立という面で育児支援と同列で語られる場面も多くありますが、ケアが必要な対象者の特性、期間、心理的負担など、多くの点で大きな違いがあります。介護期間は予測が難しい場合も多く、長期的に介護に従事しながら働き続けるために、職場の理解と支援が不可欠です。

仕事をしながら介護に従事するビジネスケアラーは2030年に約318万人にのぼると推計されています。超高齢化社会の日本において、介護は自分自身や上司、部下、同僚など、誰もが直面し得る課題です。企業は休暇や働き方など両立を支える制度を設けるとともに、従業員ひとりひとりが当事者意識を持ち、相互理解を可能にするための職場環境づくりが急務だと言えるでしょう。

▼株式会社OKAN 企業概要

株式会社OKANは「働く人のライフスタイルを豊かにする」をミッションに、望まない離職を生まない組織づくりを支援する、リテンションマネジメントカンパニーです。

働く人を支援するサービスが溢れる社会を創造し、働く人と組織がハイジーンファクター(衛生要因)を理由に働きつづけることを諦めてしまうことがない「働きつづけられる」社会を実現することを目指しています。

そのために、組織の問題を可視化し、その解消を実践支援する意識調査・組織課題改善サービス「ハタラクカルテ®︎」と、健康な従業員の創出を支援する置き型社食®︎サービス「オフィスおかん®︎」を展開しています。

・会社名:株式会社OKAN

・代表者:代表取締役 沢木恵太(Keita Sawaki)

・住所:東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル6階

・設立年月:2012年12月10日

・URL:https://okan.co.jp/

※「ハタラクカルテ」「オフィスおかん」「置き型社食」は株式会社OKANの登録商標です

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像