【開催報告|1,000名以上からの参加申込】KAKEAIカンファレンス『RE:ENGAGE 2025』、大盛況のうちに閉幕

14名の登壇者が語る、1on1の進化とエンゲージメント経営の最前線

従業員マネジメント業務のテクノロジーによる進化を支援する株式会社KAKEAI(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:皆川 恵美、以下KAKEAI)は、2025年11月4日〜6日にカンファレンス「RE:ENGAGE 2025」を開催しました。

組織開発・新事業創出・対話文化醸成の最前線で活躍する14名が登壇。現場の「対話」から見えた人的資本経営・成長支援・データ活用の新潮流を、最新事例や実践知をもとにお話しいただきました。イベント後のアンケートでは、91%の方が5段階評価で「満足度4以上」と回答するなど大盛況のうちに幕を閉じました。

本記事では、各セッションの内容を振り返ります。

イベント概要

・イベント名:RE:ENGAGE 2025

・日時:2025年11月4日〜6日 11:00〜16:00

・場所:オンライン(ライブ配信)

・主催:株式会社KAKEAI

・参加費:無料

・参加申込数:1,000名以上

開催背景

いま、組織に求められているのは、人と人との対話を通じて関係を再構築し、変化に強いマネジメントを生み出すことです。制度や仕組みだけではなく、現場の行動を変え、組織成果へと結びつける新しいアプローチが必要とされています。

その中心にあるのが「1on1」。エンゲージメントの向上、成長支援の加速といった課題に応える有効な手段です。しかし現実には、形骸化や負担増、属人化といった 問題が生じています。KAKEAIは、1on1コミュニケーション支援領域の知見をもとに多様な業界・業種立場の方の実践知の共有に向けて「RE:ENGAGE 2025」を開催いたしました。

アンケート調査結果

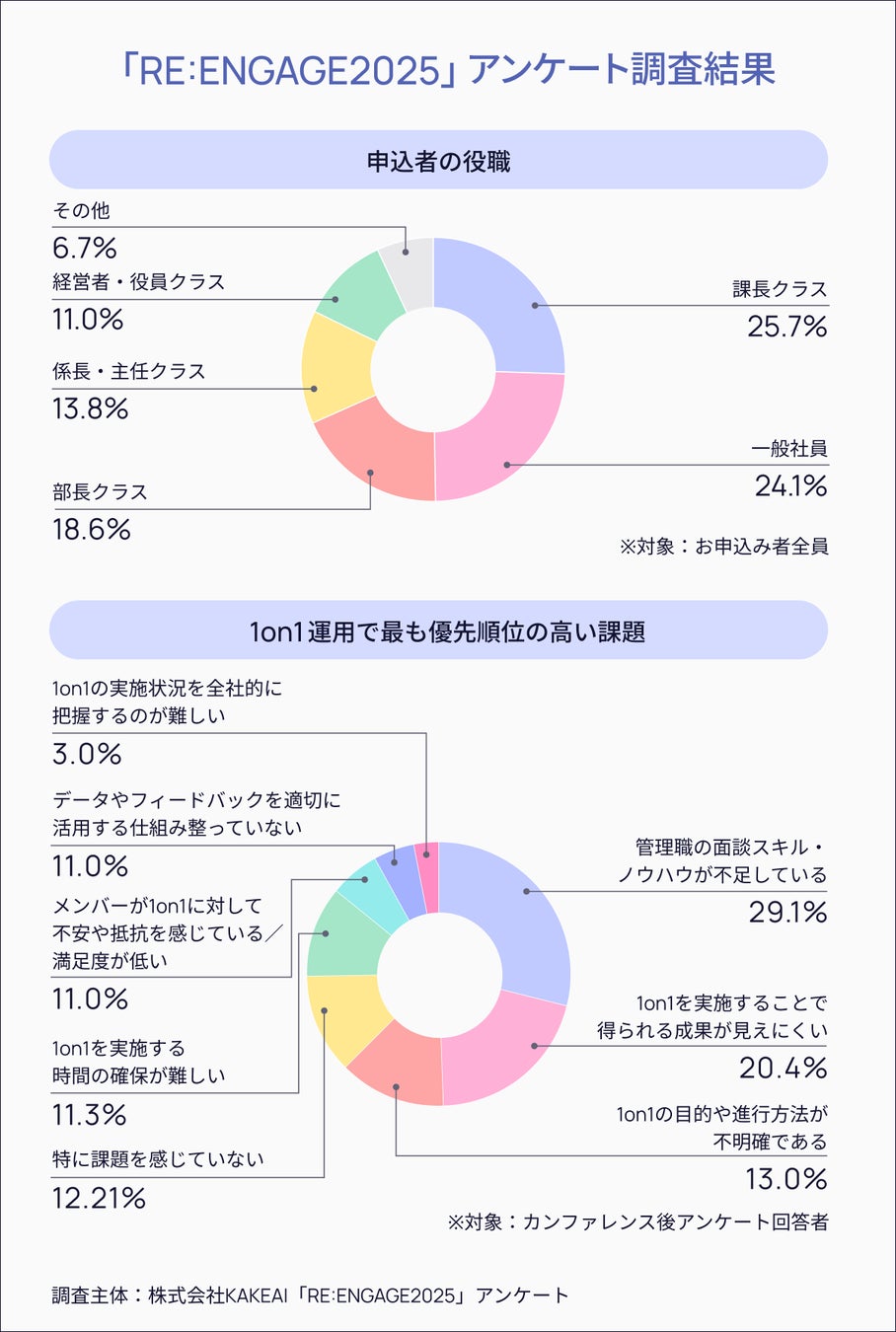

本カンファレンスには、課長クラス(25.7%)を筆頭に、一般社員(24.1%)、部長クラス(18.6%)など、幅広い層からお申し込みをいただきました。参加者が抱える1on1運用の課題としては、「管理職の面談スキル・ノウハウが不足している」(29.1%)が最多。次いで「1on1を実施することで得られる成果が見えにくい」(20.4%)となり、スキル面に加え効果実感の難しさも挙がりました。各セッションでは、こうした課題に応える実践知や最新事例が共有されました。

各セッションレポート

人的資本経営を支える1on1──成長実感とスキル活用を軸にした人材マネジメントと企業変革

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 加藤 守和氏

PwCコンサルティング合同会社 パートナーの加藤守和氏は、登壇の中で「成長実感とスキル活用を軸にした人材マネジメントが、企業変革の成否を左右する」と語りました。

加藤氏は、テクノロジーや社会構造の急速な変化により、企業経営において“スキル”への関心がかつてないほど高まっている現状を指摘。過去の学歴や職歴ではなく、今まさに発揮できるスキルと能力を評価の中心に据える「スキルファースト」への転換が、持続的成長の鍵になると述べました。

一方で、日本のビジネスパーソンは世界平均と比べて昇進意欲・学習意欲が低く、リスキリングを進めるうえで“信念・動機”といった内面的な要素への働きかけが不可欠だと強調。特に「動機」「必要性」「有効性」の3要素がそろうことが、学びを加速させる重要な条件になると説明しました。

そのうえで加藤氏は、1on1がこれらの内的要素を引き出し、学びと成長を促す人的資本経営の中核プロセスとして機能し始めていると評価しました。

新規事業推進に不可欠な1on1とエンゲージメント──DNPの実践事例から学ぶ

大日本印刷株式会社 ABセンター 価値創造プログラム推進本部業務革新推進室 室長 佐藤 英吾氏

大日本印刷株式会社 ABセンターの佐藤英吾氏は、同センターで進める1on1の取り組みについて、「新規事業に求められる挑戦と協創を支える基盤として機能している」と語りました。

佐藤氏は、変化の激しい新規事業の現場では、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協働し、新たな価値を生み出すために「挑戦を支える対話」が不可欠だと指摘。同センターでは1on1を“組織変化と挑戦を支える対話の基盤”と位置づけ、全員が100%実施する運用を徹底してきました。その結果、1on1は日常的な習慣として根づき、エンゲージメントサーベイの関係性指標の改善や、心理的安全性の向上など、組織面での効果が確認されました。

今後は、エンゲージメントスコアや満足度を定性・定量の両面から可視化しながら、挑戦を引き出すリーダーシップを組織全体で高めていく方針を示しました。

1on1を「部下が自らやりたいと思える」に変えるには?── 部下の本音を引き出し成長を促すために必要なこと

GMOフィナンシャルゲート株式会社 コーポレートサポート本部 法務部 部長 西澤 朋晃氏

GMOフィナンシャルゲート株式会社の西澤朋晃氏は、これまでの経験を踏まえ、1on1の本質とその実践における工夫について見解を示しました。かつては1on1に懐疑的だったものの、時代・組織の変化や若手育成の必要性を受け、対話を重視したマネジメントへと舵を切ったといいます。

西澤氏が最も重視しているのは、「部下自身が自走できる状態をつくること」です。方法を教えるのではなく、問いかけを通じて思考力を引き出すことで、部下が「なぜこの仕事に取り組むのか」を自ら考え、納得感を持って行動できるよう支援する姿勢が重要だと語ります。こうしたプロセスこそが、真の意味での自律的な成長につながると述べました。

深い問いによって部下が自ら答えを導き、互いに合意形成できた1on1こそが、成長を促す重要なプロセスになると総括しました。

4,000人の組織が動いた「1on1」——徹底から質へ、KDDI Sonic-Falconの現場実践

KDDI Sonic-Falcon株式会社 人事部 人財マネジメントG 根井 裕之氏

KDDI Sonic-Falcon株式会社の根井裕之氏は、4,000人規模で1on1を全社推進してきた取り組みを紹介しました。同社は「人の成長が事業の成長に直結する」との考えから、1on1をKPIに設定し、トップダウンで導入を加速しています。

全国展開する組織特性に合わせ、「管理職×営業メンバー」と「営業メンバー×販売スタッフ」の二層構造で1on1を運用。前者は育成、後者は離職防止を目的に階層別の対話を実施してきました。導入初期の抵抗は、研修や実践、事例共有により解消し、「形だけにしない1on1」を徹底しています。

また、1on1支援ツール「Kakeai」による実施状況の定量管理や、定期研修によるマネジメント力強化を通じて、課題の発見から改善アクションへとつなげる運用を継続。組織風土の変革を着実に前進させています。

根井氏は、「失敗はやり続けることで乗り越えられる」という姿勢で、現場に寄り添った1on1の継続と質の向上を推進していると総括しました。

新 問いかけの作法〜冒険するチームをつくる質問の技術

株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO/東京大学大学院情報学環客員研究員 安斎 勇樹氏

MIMIGURIの安斎勇樹氏は、問いかけの工夫がチームの創造性に与える影響について、実験データや企業事例を交えて語りました。

安斎氏は、問いかけには相手の価値観やこだわりを探る「深掘りモード」と、固定観念を揺さぶる「揺さぶりモード」という2種類があり、ファシリテーターは状況に応じて使い分けることが重要だと指摘。シチズン時計のブランディング・プロジェクトなどを例に、問いの主語を変える、既存の枠組みに“ノイズ”を加えるなどの工夫によってメンバーの本音が引き出され、創造性や対話の質が高まると解説しました。また、日常業務や1on1でも、開始前のわずか1分間に問いの質を意識するだけで、メンバーの自発的な思考や成長を促すことができると示しました。

エンゲージメントと成長支援が拓く組織変革──NTTデータの取り組みから学ぶ

株式会社NTTデータ 小林 哲氏/請川 達也氏

株式会社NTTデータの小林哲氏および請川達也氏からは、同社における組織活性化の取り組みが紹介されました。NTTデータでは「人財・組織力の最大化」を重要戦略に掲げ、従業員エンゲージメント調査を継続的に実施しています。組織状態を継続的に把握しながら、良い職場づくりを推進しているといいます。

エンゲージメント調査の結果、一般社員の満足度が低いことが明らかになり、課題解決に向けて1on1支援ツールKakeaiの活用を開始。説明会の実施、本部長からのメッセージ発信、本部長との双方向対話など、トップメッセージと現場支援を組み合わせるアプローチで戦略浸透を進めてきました。

その結果、現場レベルの対話が活発化し、1on1の実施回数も増加。対話テーマも業務の進捗や進め方にとどまらず、今後のキャリアまで広がるなど、組織全体で対話が深まる変化が生まれています。

一建設 アセットソリューション事業本部に学ぶ──報連相を根づかせる1on1文化とボトムアップ型組織づくり

一建設株式会社 アセットソリューション事業本部アセットソリューション事業部/ものぐみ合同会社 代表社員 阿部 百恵氏

一建設株式会社の阿部百恵氏からは、報連相と1on1を基軸としたボトムアップ型の組織づくりについて紹介がありました。同社アセットソリューション事業本部は多様な価値観を持つ社員が集まる急成長事業であり、阿部氏は入社当初、「組織に血が通っていない」と感じたことをきっかけに本部長との1on1を開始。そこから組織変革の取り組みを進めていったといいます。

当初は1on1の記録をExcelで管理していたものの、運用の限界を感じたことから1on1支援ツールKakeaiを導入。まずは強制的に実施することで習慣化を図り、文化として定着させることを目指しました。そのプロセスでは、トップのコミットメントや推進役による継続的なメッセージを発信し、約80名規模の組織において1on1が定着し、成功事例が生まれ、離職率の低減にもつながったと総括しました。

ユナイテッドエンジニアリング株式会社に学ぶ──従業員の幸せとやりがいを育む対話文化の実践

ユナイテッドエンジニアリング株式会社 執行役員人事部長 遠藤 理氏

ユナイテッドエンジニアリング株式会社の遠藤理氏からは、従業員の幸せとやりがいを育む対話文化づくりについて紹介がありました。同社は「社員とそのご家族の幸せ」を経営の中心に据え、コーチング手法を取り入れた研修や1on1ミーティングを活用した人材育成に取り組んでいます。

2025年10月の経営統合に際し、社員の不安を早期に軽減するため1on1の実施を改めて推進。1on1支援ツールKakeaiのサイコロトークや録音・メモ機能を活用することで対話のハードルを下げ、安心して話せる環境づくりを進めているといいます。

遠藤氏は、1on1の最終的な目標は「1on1をやらなくても良い状態」、すなわち本音が現場で自然に語り合える関係性を築くことであると説明。その目指す姿を共有しながら、対話を軸にした組織文化の醸成を進めていると述べています。

現場で機能する“対話の力”──1on1トレーニングで変わる関係性と行動

株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美

株式会社KAKEAIの代表・皆川恵美は、「対話で変わる、組織の未来」をテーマに、1on1の形式化が行動変容を阻む現状を指摘しました。上司が“付き合いで”実施する対話では成果が生まれにくく、組織としての“共通言語”と“型づくり”が不可欠だと強調しました。

KAKEAIの研修では、1on1の構造を現場で再現できるように設計し、目的・価値の共通理解をつくり、実践・振り返り・共有が自然に循環する仕組み化を推進。

信頼関係の深まりは、戦略の自分ごと化や主体的行動と連動しており、対話を“仕組み”として組織に根づかせることが、未来の組織をつくる鍵だと述べました。

エンゲージメントの科学に学ぶ、挑戦を育む心理的安全な組織のつくりかた

株式会社ZENTech 代表取締役/一般社団法人日本認知科学研究所 理事/武蔵野大学 しあわせ研究所 研究員 石井 遼介氏

ZENTech株式会社 代表の石井遼介氏からは、心理的安全性の本質について解説がありました。石井氏は、心理的安全性を「職位や経験に関係なく、率直な意見や疑問を口にでき、失敗も前向きに扱える“土壌”」だと定義しました。

一方で、心理的安全性を「ゆるい職場」や「気を遣い合う雰囲気」と誤解してはならないと指摘。真の心理的安全性とは、意見の違いや間違いを率直に出し合い、軌道修正をしながら前進できる状態を指すと述べました。こうした土壌が整うことで、組織は高い基準を維持しつつ、イノベーション創出や人的資本の最大化につなげられると語りました。

「斜めの1on1」が拓く新しい成長支援 ──ルネサンスの実践事例

株式会社ルネサンス 常務執行役員 ヘルスケア事業本部 本部長 武藤 亮夫氏

株式会社ルネサンスの武藤亮夫氏からは、「斜めの1on1」を活用した成長支援の取り組みが紹介されました。同社ではコロナ禍を契機に、部署横断のクロスメンタリング形式による1on1を導入。M&Aを繰り返す環境下で、部署間連携の強化や視点の拡張、固定観念の打破が重要な課題となっていたといいます。

斜めの1on1を導入した結果、社内アンケートでは「視野の拡大」や「行動変容につながっている」といった回答が多く寄せられ、メンティーの成長支援に効果が見られたとの報告がありました。また、1on1に抵抗感を持つ部署や従業員にも意図的に取り組んでもらうことで、対話文化や心理的安全性の醸成が進んでおり、組織全体で新たな学びと関係性の構築が進んでいる点が特徴として挙げられました。

「仕組みで対話の質を変える」──資生堂 モノづくり技術革新部が挑むプロセスに基づく対話と人財育成

株式会社資生堂 モノづくり技術革新部 デジタル技術グループ グループマネージャー 鈴江 喬弘氏

株式会社資生堂の鈴江喬弘氏からは、「仕組みで対話の質を変える」をテーマに、1on1を活用した人財育成と組織パフォーマンス最大化への取り組みが紹介されました。鈴江氏は、上司としてメンバー支援のあり方を模索する中で書籍やKAKEAIのセミナーを通じて対話の重要性を再認識し、1on1導入に踏み切ったと説明しています。

導入後は、対話を通じてメンバーが自ら挑戦し続ける組織づくりを目指し、メンバーをストレッチゾーンへ導いた経験を共有。対話による成長支援には、丁寧な説明と継続的な働きかけが欠かせないと強調しました。

また、メンバー主体の1on1が現場のリーダーシップ開発にも効果をもたらしたことや、限られた時間をキーパーソン育成に投資するというマネジメント視点についても言及。対話を「仕組み化」することが、組織の活性化や人財成長につながる取り組みとして紹介されました。

「基礎研究×1on1」の化学反応。キユーピーに学ぶ対話の力

キユーピー株式会社 研究開発本部 未来創造研究所 所長 糀本 明浩氏

キユーピー株式会社「未来創造研究所」所長の糀本明浩氏からは、「基礎研究×1on1」をテーマに、エンゲージメントと対話を組織成長の原動力とするための取り組みが紹介されました。コロナ禍以降、部署間や階層間で価値観の違いが顕在化し、「会話」から「対話」への転換による相互理解の重要性が高まったといいます。

糀本氏は、エンゲージメント向上にはリーダーの関心と関与、主体性の引き出し、そして信頼と対話の土台構築が不可欠であり、これらに向けて愚直な試行錯誤を重ねてきたと説明しました。

1on1支援ツールKakeai導入後は、対話の質向上、気づきの可視化が進み、マネジャー同士が振り返りを行う文化も醸成。約50名規模の未来志向型組織へと進化し、社会課題への意識も高まるなど、組織変革の基盤が強化されていることが報告されました。

対話で変わる、組織の未来──1on1が生み出す信頼と行動変容のデザイン

株式会社KAKEAI 代表取締役社長 皆川 恵美

株式会社KAKEAIの代表・皆川恵美からは、2020年以降の変化を踏まえた「対話の進化」と組織への影響について解説がありました。コロナ禍を経て対話の重要性が急速に高まり、1on1が制度として定着する一方、形骸化や目的喪失が課題として表面化したと指摘。現在は「対話を成果につなげる段階」に入り、信頼を起点に行動変容とパフォーマンス向上を実現するフェーズにあると述べました。

継続的な運用、目的の共有、テーマ設計の多様性、振り返りの仕組み、経営・人事の支援が、対話の再現性を高める要因であると整理しました。

参加者の声

イベント後のアンケートでは、全体の91%の方が「満足度4以上(5段階評価)」と回答し、本当に多くの参加者からご好評をいただきました。また、ご参加いただいた皆さまからは、以下のような感想が寄せられています。

-

「1on1の可能性を改めて認識できた」

-

「エンゲージメントや働き方改革に活用できるヒントが多かった」

-

「1on1を相互成長の場と捉え、人財育成や働き方について改めて考える機会となった」

-

「具体的事例や実践的なHow Toも多く、現場ですぐ活かせると感じた」

-

「1on1に関する取り組みを体系的に学ぶことができて、自部門での取り組みの参考になった。今の組織の困りごとの解のヒントになった」

-

「抽象度の高い話・概念的な話だけでなく、すぐとりいれることができそうなHow To的なトピックスもあり、自分自身の考えも変えつつ、目の前の1on1をすぐ改良できそう」

-

「RE:ENGAGE2025を視聴後にアクションプランが次々と思いつき、個と組織が繋がり始めたと手応えと確信を感じた」

KAKEAIは今後も、こうした実践知を共有する場を提供してまいります。

登壇者一覧

▪️1on1支援ツール「Kakeai」について

1on1ツールKakeaiは、複数の特許やAI・テクノロジー、また数十万人のKakeaiユーザーが日々実施する1on1のデータを活かし「現場の上司部下、および経営・人事の皆様の1on1にかかる負担を減らしつつ、質の高いコミュニケーションを生み出すツール」です。従業員数名の企業から数万人の企業、病院、学校、保育園、介護施設、飲食店等、あらゆる業種・職種の皆様にご利用いただいています。

▪️株式会社KAKEAIについて

パーパス

あなたがどこで誰と共に生きようとも、

あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。

企業概要

本社|東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル11F

設立|2018年4月12日

代表|代表取締役社長 皆川恵美

資本金|16億5818万円(資本準備金含む)

顧問|小島武仁|東京大学大学院経済学研究科 教授 東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)所長(経済学)他

特許|「二者間のコミュニケーションにおいて個々人への関わり方を改善するためのコンピュータシステム、方法、およびプログラム」他(特許6534179号、6602996号、6602997号、6651175号、6813219号、7057011号、7057029号、7084665号、7462175号、7566265号、米国特許第11461724号、韓国特許第10-2782724号、シンガポール特許第11202114116W号)

https://kakeai.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像