[市場調査速報レポート]組織サーベイ、実施後の活用に課題

組織サーベイの活用に関する市場調査-株式会社OKAN

「望まない離職」を生まない組織づくりを支援する株式会社OKAN(本社:東京都豊島区、代表取締役:沢⽊恵太、以下OKAN)は、組織サーベイを実施している企業の経営者・役員・人事担当者515名を対象に、組織サーベイの活用に関する市場調査を行いました。

▼サーベイ活用に関する調査の実施

少子高齢化による労働力人口の減少が課題となる中、企業による離職防止や人材定着のための取り組み(リテンションマネジメント)は、持続的な成長のために不可欠な重要課題です。リテンションのために企業課題を可視化する有効な手段として、多くの企業が組織サーベイ(従業員サーベイ)を導入していますが、サーベイの本質は実施ではなく、その結果を施策に繋げる「活用」にあります。組織サーベイを戦略的なツールとして機能させ、組織課題の解決に繋げるための参考データとすべく、このたびサーベイ実施や活用における具体的な課題を紐解く市場調査を実施しました。

<調査サマリ>

・多くの企業が組織サーベイを「現状把握」(23.8%)や「効果測定」(18.4%)といった組織のメンテナンスのような目的で利用。

・組織サーベイの課題は「スキル不足」(平均26.1%)が「工数不足」(平均14.1%)を大きく上回り、ノウハウ不足が活用を阻む最大の障壁に。

・「経営層/従業員の意識・理解不足」により、サーベイ結果を人材戦略に落とし込む段階での合意形成や、協力・納得感を得ることに苦慮している傾向が判明。

・組織サーベイ実施後の結果を「開示している」企業は30.1%にとどまり、7割の企業が結果を限定的にしか共有していない実態が明らかに。

組織サーベイの活用に関する市場調査

-

調査主体:株式会社OKAN

-

調査方法:インターネット調査

-

調査委託先:株式会社マクロミル( https://www.macromill.com/ )

-

調査期間:2025年10月24日(金)~2025年10月29日(水)

-

調査対象:組織サーベイを実施している企業の経営者・役員・人事担当者515名

※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

▷本調査の利用について

本調査の内容を引用される際は、引用元として「株式会社OKAN」とご記載ください。

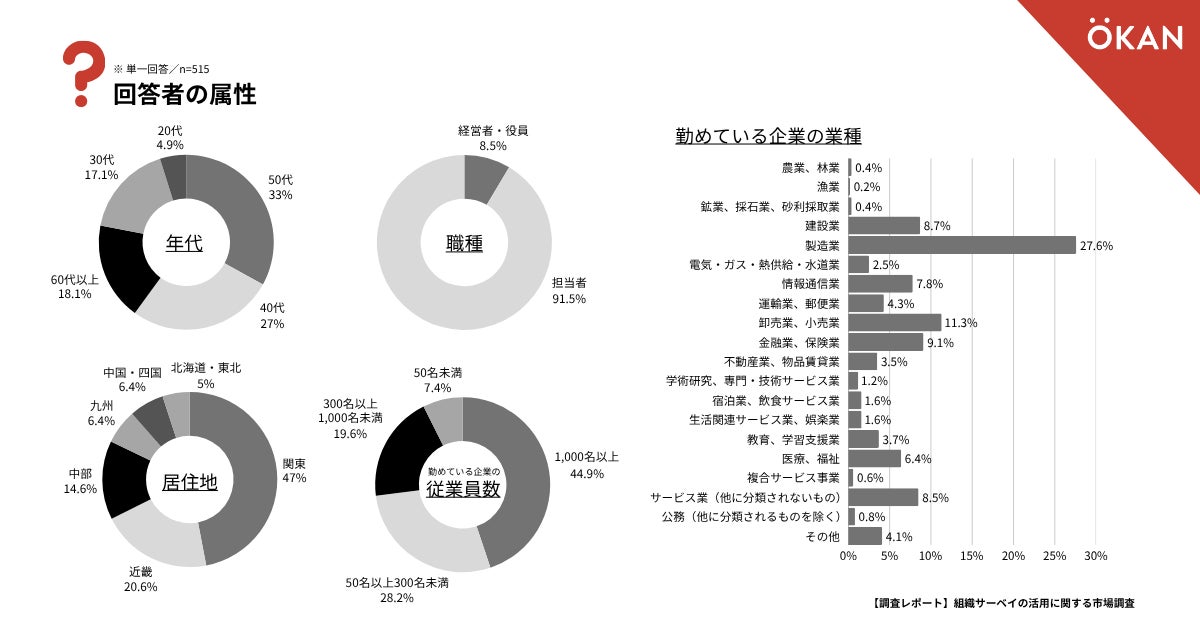

▼回答者属性

-

経営者・役員・人事部門担当者のいずれかである

-

現在勤めている企業で組織サーベイを実施している

-

組織サーベイの企画・運用・結果分析などの業務に携わっている

▼調査結果

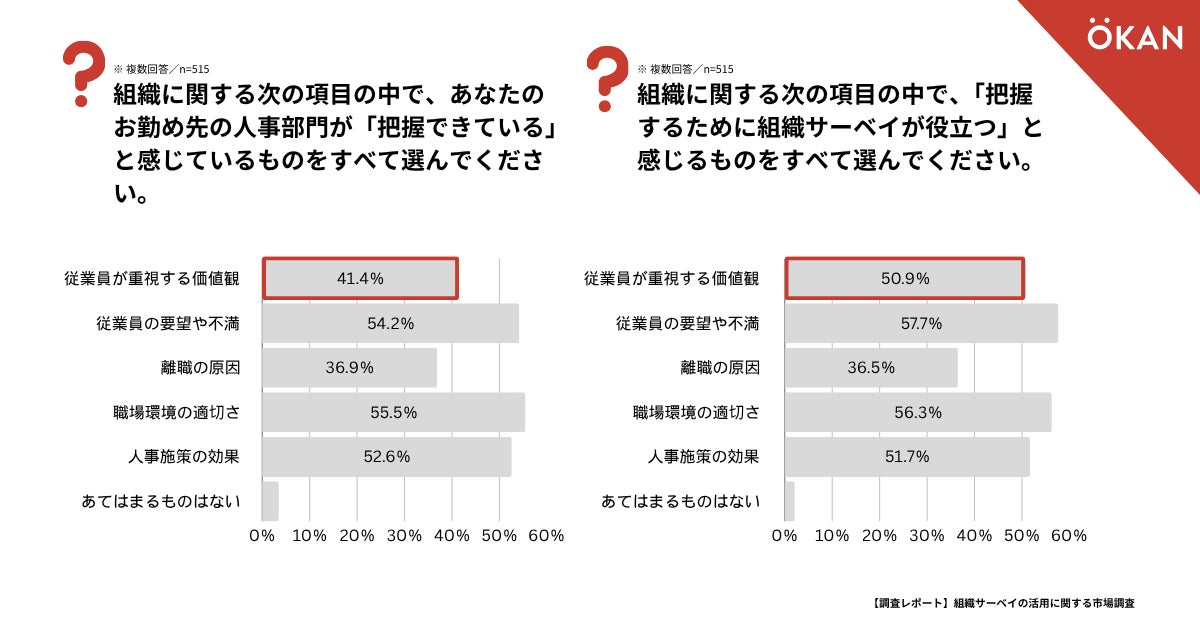

Q1 組織に関する次の項目の中で、あなたのお勤め先の人事部門が「把握できている」と感じているものをすべて選んでください。[複数回答/n=515](図左)

Q2 組織に関する次の項目の中で、「把握するために組織サーベイが役立つ」と感じるものをすべて選んでください。[複数回答/n=515](図右)

Q1の組織状態の把握について、「従業員の要望や不満」(54.2%)、「職場環境の適切さ」(55.5%)、「人事施策の効果」(52.6%)に関しては約半数が「把握できている」と認識している一方、「離職の原因」(36.9%)は最も低い結果となりました。これは、離職に繋がり得る組織の喫緊の課題への認識に不足がある可能性を示唆しています。

Q2のサーベイの有用性については、「従業員の要望や不満」(57.7%)や「職場環境の適切さ」(56.3%)が高く、Q1と同様の傾向にあります。興味深いのは「従業員が重視する価値観」について、Q1では把握度が41.4%だったのに対し、50.9%がサーベイの有用性を認識している点です。一方で「離職の原因」は把握度(36.9%)と有用性の認識(36.5%)がほぼ同率で最も低く、離職原因の把握が最も難しく、その有用性自体も疑われているという、組織課題の根深さが読み取れます。

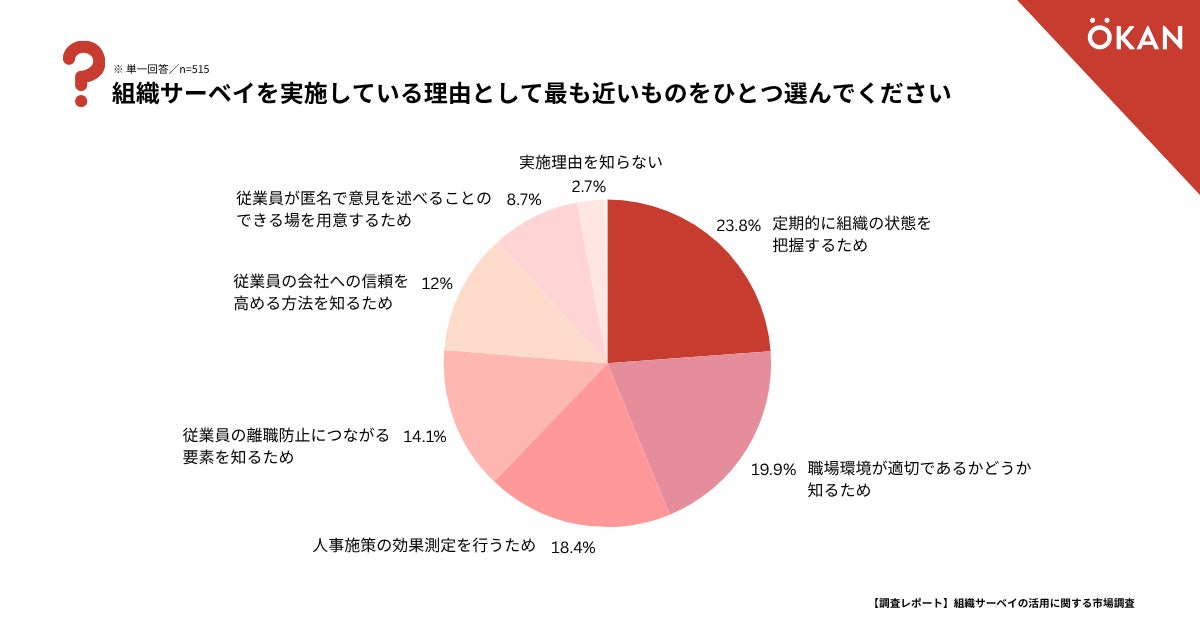

Q3 組織サーベイを実施している理由として最も近いものをひとつ選んでください [単一回答/n=515]

Q3の組織サーベイの実施理由として最も回答が多かったのは「定期的に組織の状態を把握するため」で23.8%、次いで「職場環境が適切かどうか知るため」が19.9%、「人事施策の効果測定を行うため」が18.4%という結果になりました。これは、多くの企業がサーベイを「現状把握」や「効果測定」という、組織のメンテナンスのような目的で利用していることを示します。

その一方、より戦略的な目的である「従業員の離職防止につながる要素を知るため」(14.1%)や「従業員の会社への信頼を高める方法を知るため」(12.0%)は、上位3項目と比較して低い割合にとどまっています。この結果からは、サーベイの実施がルーティン化し、戦略立案や具体的なアクションといった「活用」に至らず、「知ること」自体がサーベイの目的となってしまっている企業が多いことが懸念されます。

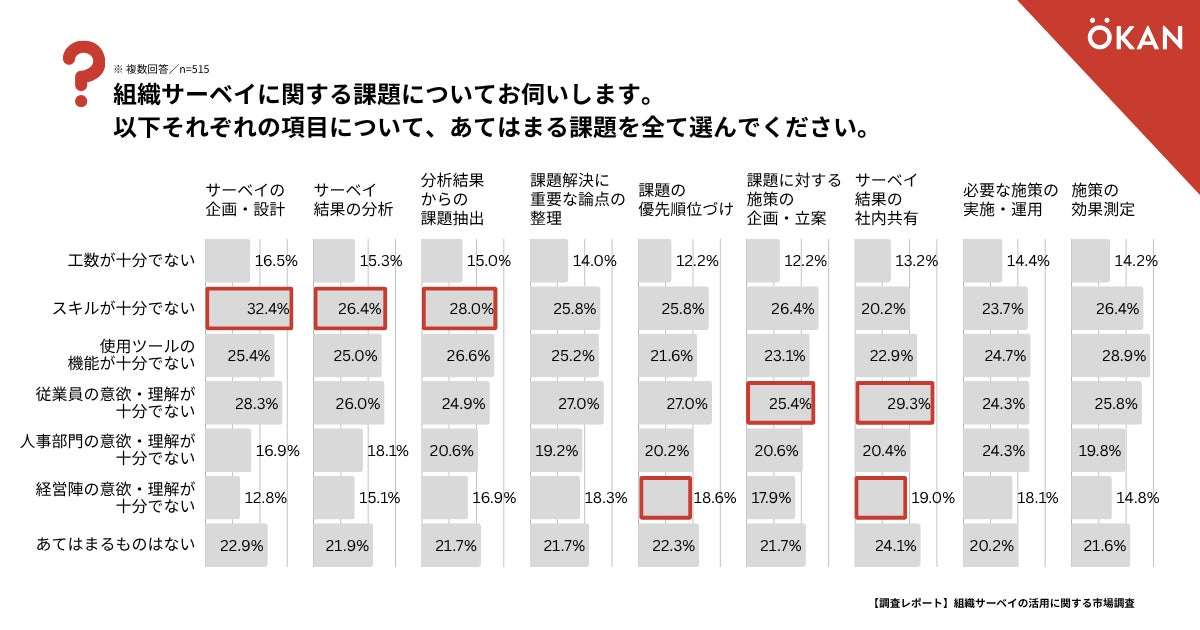

Q4 組織サーベイに関する課題についてお伺いします。以下それぞれの項目について、あてはまる課題を全て選んでください。 [複数回答/n=515]

Q4の組織サーベイに関する課題について「あてはまるものはない」という回答は平均22.0%であり、多くの企業がサーベイ実施から活用までの各段階に困難を抱えていることが明らかになりました。全体的に「スキルが十分でない」(平均26.1%)や「使用ツールの機能が十分でない」(平均24.8%)が、「工数が十分でない」(平均14.1%)を大きく上回っており、担当者の工数を確保するだけではサーベイ活用は不十分であることがわかります。

「スキル不足」の課題は「サーベイの企画・設計」(32.4%)、「分析」(26.4%)、「課題抽出」(28.0%)といった初期フェーズで特に顕著です。一方で「従業員の意欲・理解不足」の課題は、「課題に対する施策の企画・立案」(25.4%)や「サーベイ結果の社内共有」(29.3%)といったコミュニケーションや実行フェーズで高くなっています。「経営層の意欲・理解不足」も「サーベイ結果の社内共有」(19.0%)や「課題の優先順位付」(18.6%)で比較的に高い割合を示し、組織サーベイの結果を人材戦略に落とし込む段階での合意形成や、協力・納得感を得ることに苦慮している実態が見受けられます。

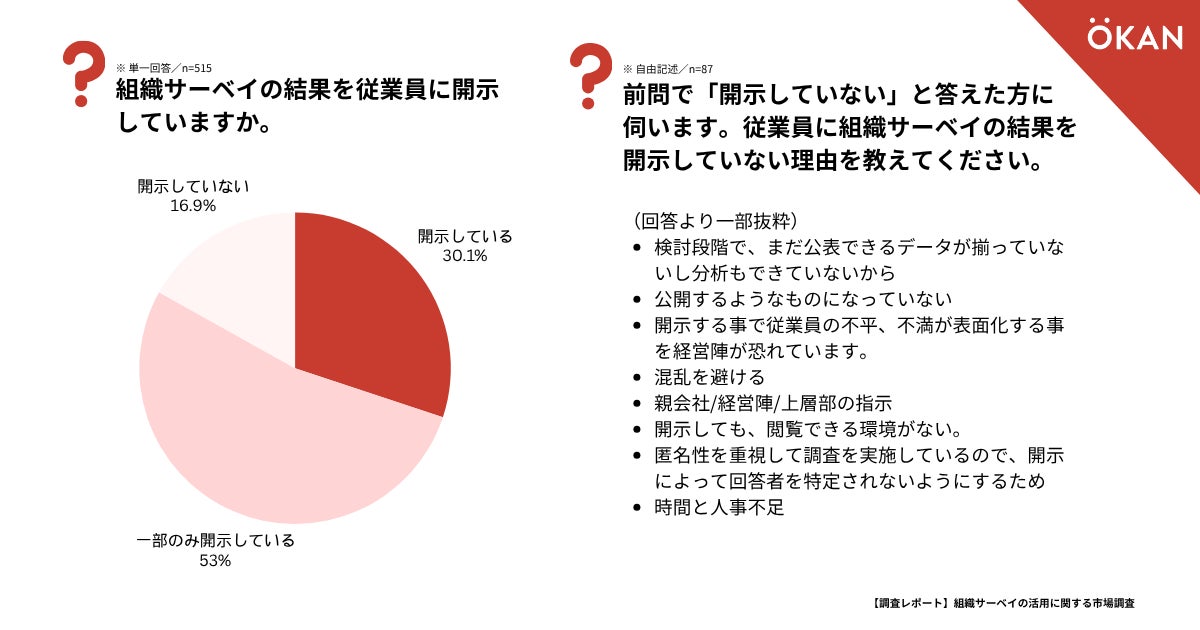

Q5 組織サーベイの結果を従業員に開示していますか。[単一回答/n=515](図左)

Q6 従業員に組織サーベイの結果を開示していない理由を教えてください。[自由記述/n=87](図右)

Q5の組織サーベイの実施後の結果開示状況については、「開示している」(30.1%)に対し、「一部のみ開示している」(53.0%)が過半数を占め、「開示していない」も16.9%に上ります。この結果は、約7割の企業がサーベイ結果を限定的な形でしか従業員と共有していない現状を明らかにしています。

特に、「開示していない」企業(16.9%)がその理由として挙げているQ6の自由回答からは、結果開示への心理的な障壁が見て取れます。例えば、「混乱を避ける」「開示することで従業員の不平、不満が表面化することを経営層が恐れている」といった回答は、サーベイ結果に対する自信のなさや、不都合な真実への対処を避けたいという姿勢を反映している可能性があります。

サーベイ結果開示にあたっては、結果を受けた企業の姿勢を明らかにし、従業員との信頼関係を築くことも重要な要素となります。結果を限定的にするか、あるいは開示しないことは、「意見を聞いたが、活かされていない」という不信感に繋がりかねません。この不信感は、Q4で示された「従業員の意欲・理解が十分でない」という課題にも影響していると考えられます。

▼組織サーベイ活用における「スキル」と「理解」の不足が課題に

今回の調査により、組織サーベイを導入している企業が、その活用において幅広い課題を抱えている実態が明らかになりました。

各フェーズでは、工数よりも「スキル面」での課題感が強く、企画・分析・施策立案といった高度なステップに進むためのノウハウ不足が、サーベイの戦略的活用を阻む最大の要因となっています。また、サーベイ結果を活用するフェーズにおいて、経営層や従業員の意識や理解の不足が大きな課題となっており、理解度が低いがゆえに結果の開示を躊躇するという悪循環も見て取れます。

サーベイを組織の課題改善ツールとして機能させるためには、単に実施するだけでなく、結果を社内に開示し、問題点と共に改善に向けた組織の方針に関する共通認識を持つことが極めて重要です。組織サーベイが機能することで、従業員との信頼関係が向上し、継続的な結果の分析から離職原因や従業員の価値観など組織の深層的な課題を把握し、持続的な成長を可能にする戦略的なツールへと進化するでしょう。

▼株式会社OKAN 企業概要

株式会社OKANは「働く人のライフスタイルを豊かにする」をミッションに、望まない離職を生まない組織づくりを支援する、リテンションマネジメントカンパニーです。

働く人を支援するサービスが溢れる社会を創造し、働く人と組織がハイジーンファクター(衛生要因)を理由に働きつづけることを諦めてしまうことがない「働きつづけられる」社会を実現することを目指しています。

そのために、組織の問題を可視化し、その解消を実践支援する意識調査・組織課題改善サービス「ハタラクカルテ」と、健康な従業員の創出を支援する置き型社食®︎サービス「オフィスおかん」を展開しています。

-

会社名:株式会社OKAN

-

代表者:代表取締役 沢木恵太(Keita Sawaki)

-

住所:東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル6階

-

設立年月:2012年12月10日

※「ハタラクカルテ」「オフィスおかん」「置き型社食」は株式会社OKANの登録商標です

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像