【約7割が解決できずに有人対応に移行した経験あり】チャットボットやFAQページに期待される“問い合わせ削減”に潜む落とし穴と改善策

「スピード感」が支持される一方、「必要な情報がない」「自分のケースに当てはまらない」が課題に

株式会社ラクス(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:中村 崇則)が提供する問い合わせ管理システム「メールディーラー」は、チャットボット・FAQページ(よくある質問)などの自己解決チャネルで問い合わせした経験がある方を対象に、「問い合わせ機能の利用実態と改善案」に関する調査を実施しました。

近年、企業では問い合わせ対応の効率化やコスト削減を目的に、ユーザーが自分で疑問や困りごとを解決できる「自己解決チャネル」の導入が進んでいます。

中でも、チャットボットやFAQページ(よくある質問)は、ユーザーも試しやすいことから、「自己解決チャネル」として普及しつつあります。

ユーザーが納得感を持って自己解決できるチャネルを作ることは、企業側にとって問い合わせへの対応工数を減らすだけでなく、顧客満足度の向上や企業全体の信頼構築にも直結するといえますが、「結局は人に問い合わせた」「探し方がわかりにくい」といった声も根強くあるのが現状です。

では実際、ユーザーはどのような場面でチャットボットやFAQページ(よくある質問)といった自己解決チャネルを試み、どのような理由で人に問い合わせるのでしょうか。

そこで今回、問い合わせ管理システム「メールディーラー」(https://www.maildealer.jp/)は、チャットボット・FAQページ(よくある質問)などの自己解決チャネルで問い合わせした経験がある方を対象に、「問い合わせ機能の利用実態と改善案」に関する調査を実施しました。

トピックス

・商品やサービスに関する疑問や困りごとを自己解決しようとする際に使うチャネル1位は「公式サイトのFAQページ(よくある質問)やヘルプ・ガイドページ」。

・自己解決チャネルで困りごとを解決できた人が多い一方で、約7割が「解決できずに結局メールや電話で問い合わせた」経験あり

・解決できなかった理由として「情報が見つからない」「自分のケースに当てはまらない」が上位に

・自己解決チャネルで重視されるのは「スピード感」「正確性」「パーソナライズ性」のバランス

・使いやすさの決め手は「直感操作」「入力のヒント」「言葉の揺れへの対応」などUX要素に集中

調査概要:「問い合わせ機能の利用実態と改善案」に関する調査

|

調査期間 |

2025年8月21日(木)~2025年8月25日(月) |

|

調査方法 |

PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査 |

|

調査人数 |

1,008人 |

|

調査対象 |

調査回答時にチャットボット・FAQページ(よくある質問)などの自己解決チャネルで問い合わせした経験があると回答したモニター |

|

調査元 |

株式会社ラクス(https://www.rakus.co.jp/) |

|

モニター提供元 |

PRIZMAリサーチ |

ユーザーが最初に頼るチャネルは?自己解決行動の傾向と成功・失敗体験

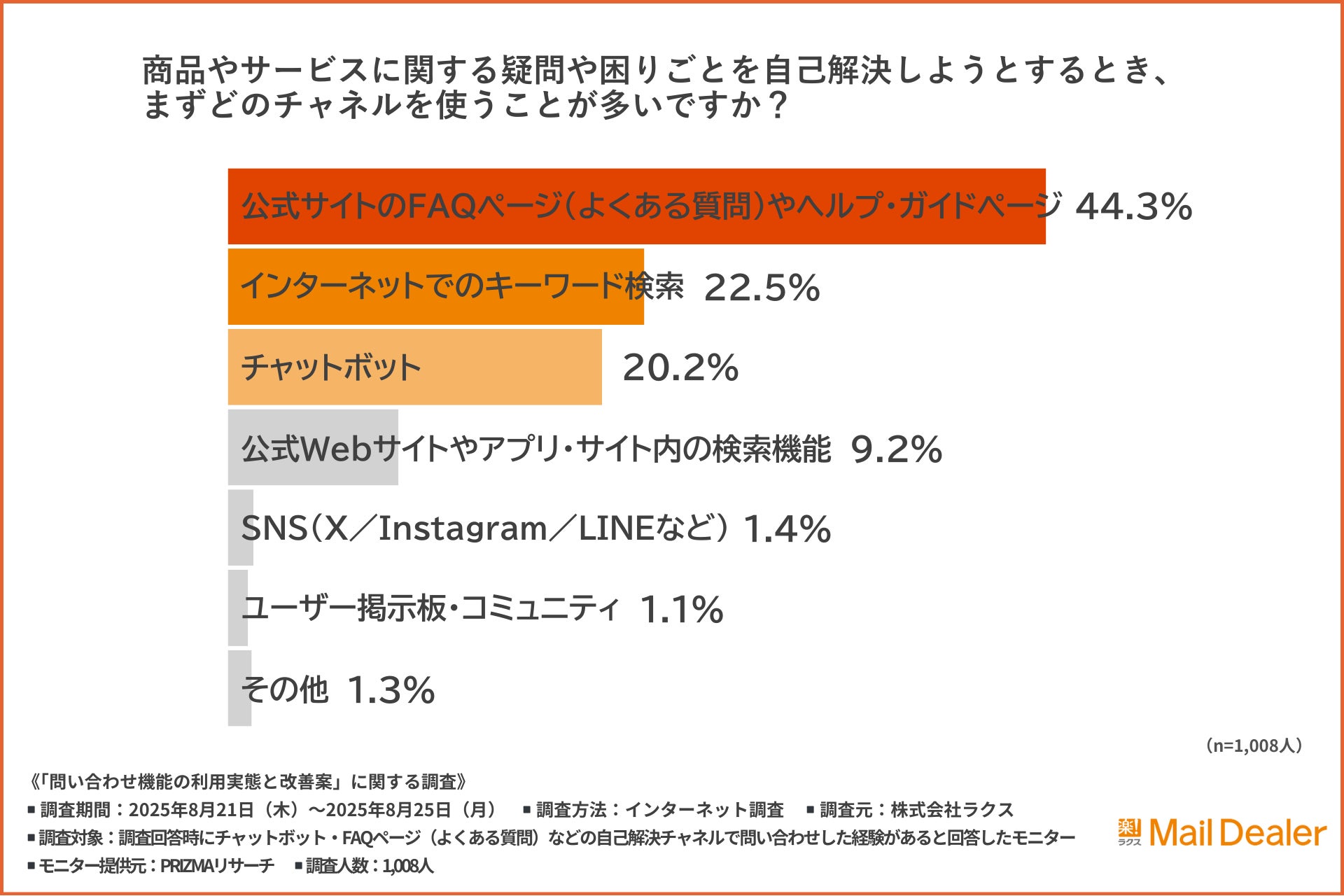

はじめに、「商品やサービスに関する疑問や困りごとを自己解決しようとするとき、まずどのチャネルを使うことが多いか」と尋ねたところ、『公式サイトのFAQページ(よくある質問)やヘルプ・ガイドページ(44.3%)』と回答した方が最も多く、『インターネットでのキーワード検索(22.5%)』『チャットボット(20.2%)』となりました。

「公式サイトのFAQページやヘルプ・ガイドページ」が最も使われている背景には、公式の情報として信頼でき、サイト内からもすぐにたどれるアクセスのしやすさがあると考えられます。

また、「キーワード検索」や「チャットボット」も一定の需要があることがわかりました。

では、そのチャネルによって商品やサービスに関する疑問や困りごとは解決できたのでしょうか。

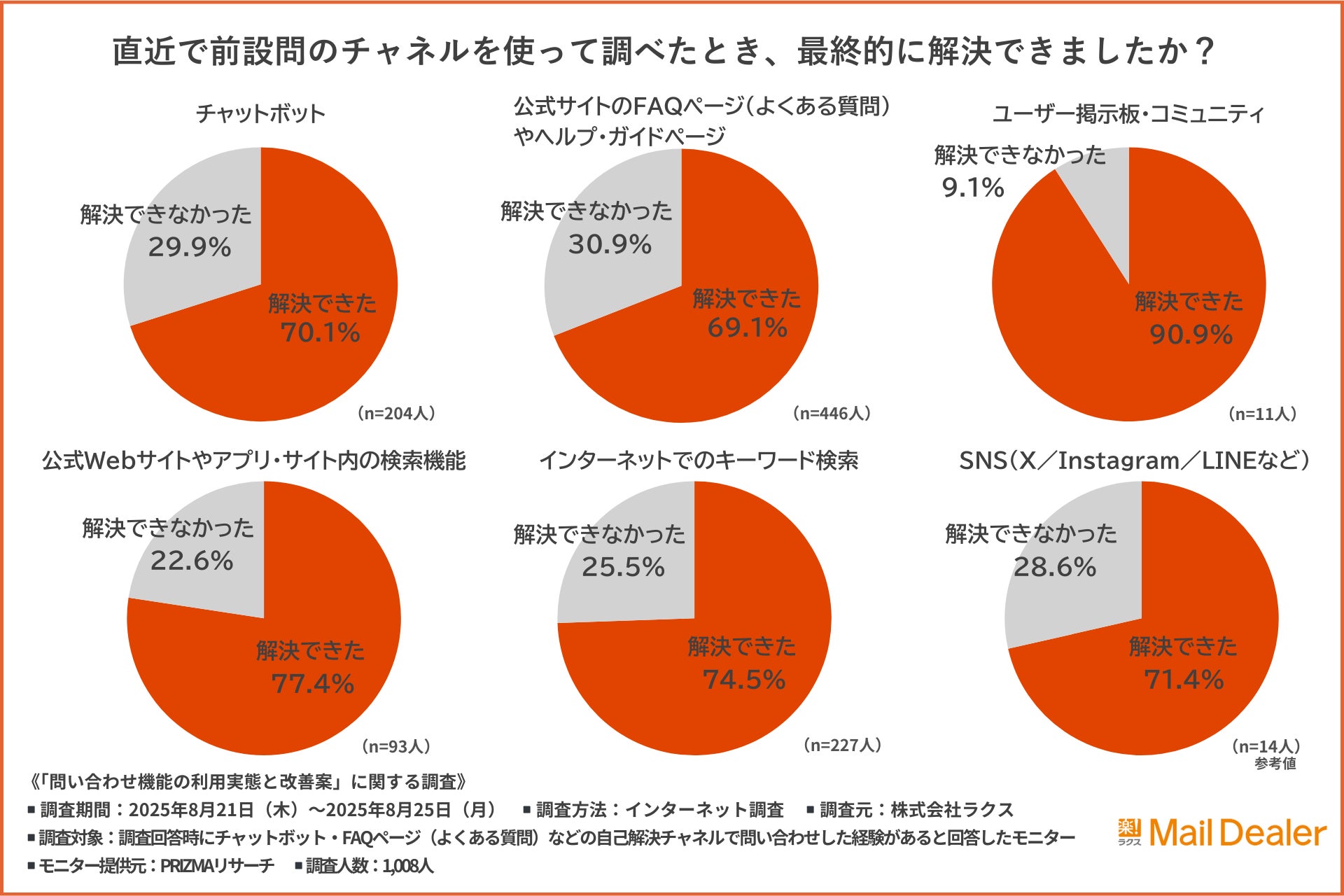

「直近で前設問のチャネルを使って調べたとき、最終的に解決できたか」と尋ねたところ、チャネル別で以下のような回答結果になりました。

「チャットボット」「公式サイトのFAQページ(よくある質問)やヘルプ・ガイドページ」など多くのチャネルの解決率は約7割で、公式のチャネルであっても「完全な解決」には至らないケースも一定数あることが示されました。

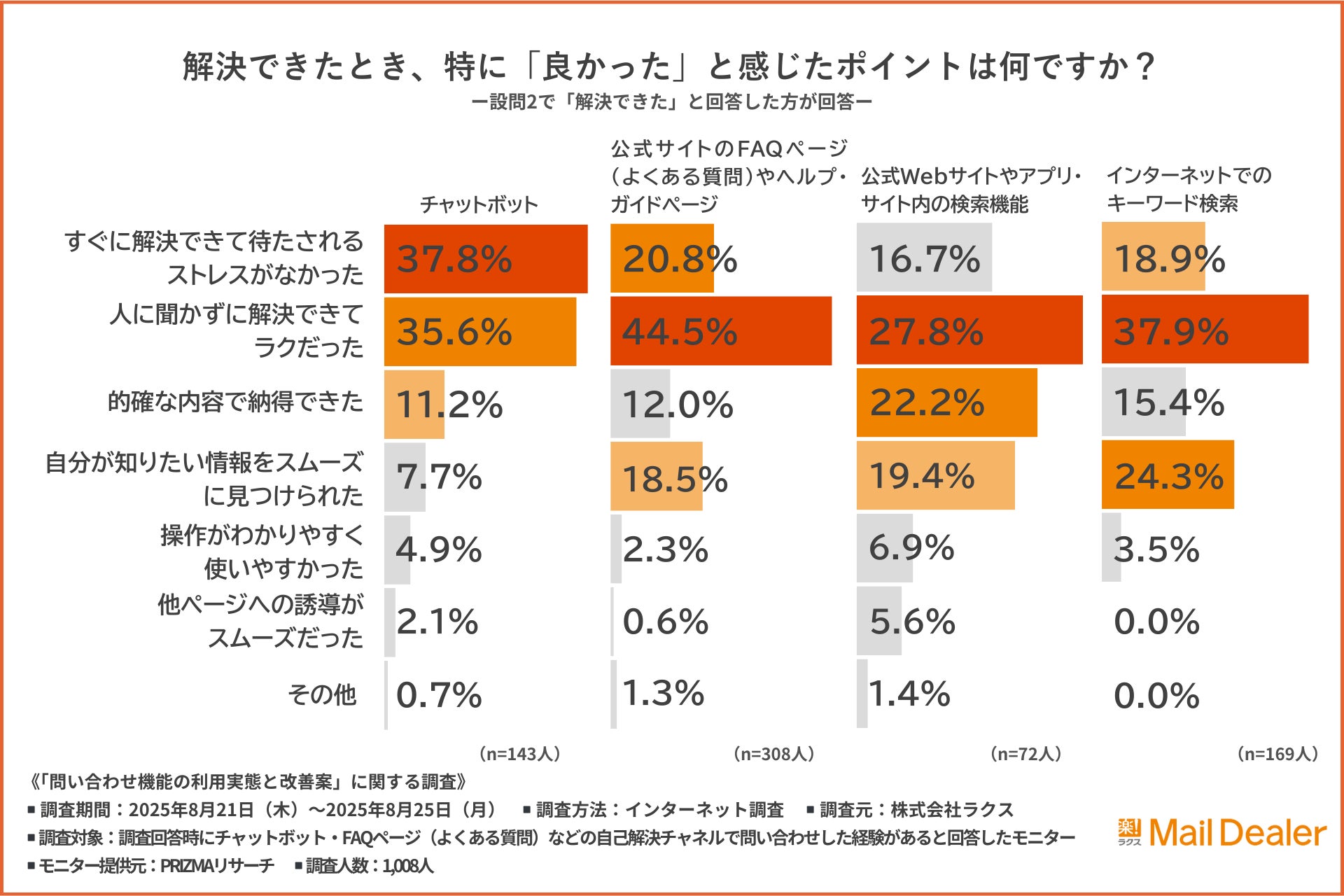

次に、『解決できた』と回答した方に、「解決できたとき、特に「良かった」と感じたポイント」について尋ねたところ、チャネル別で以下のような回答結果になりました。

チャットボットと公式サイトのFAQページ(よくある質問)やヘルプ・ガイドページについては、いずれも「非対面での手軽さ」と「ストレスなく即時解決できる」点が評価されているようです。

一方、解決に至らなかったケースにはどのような理由があるのでしょうか。

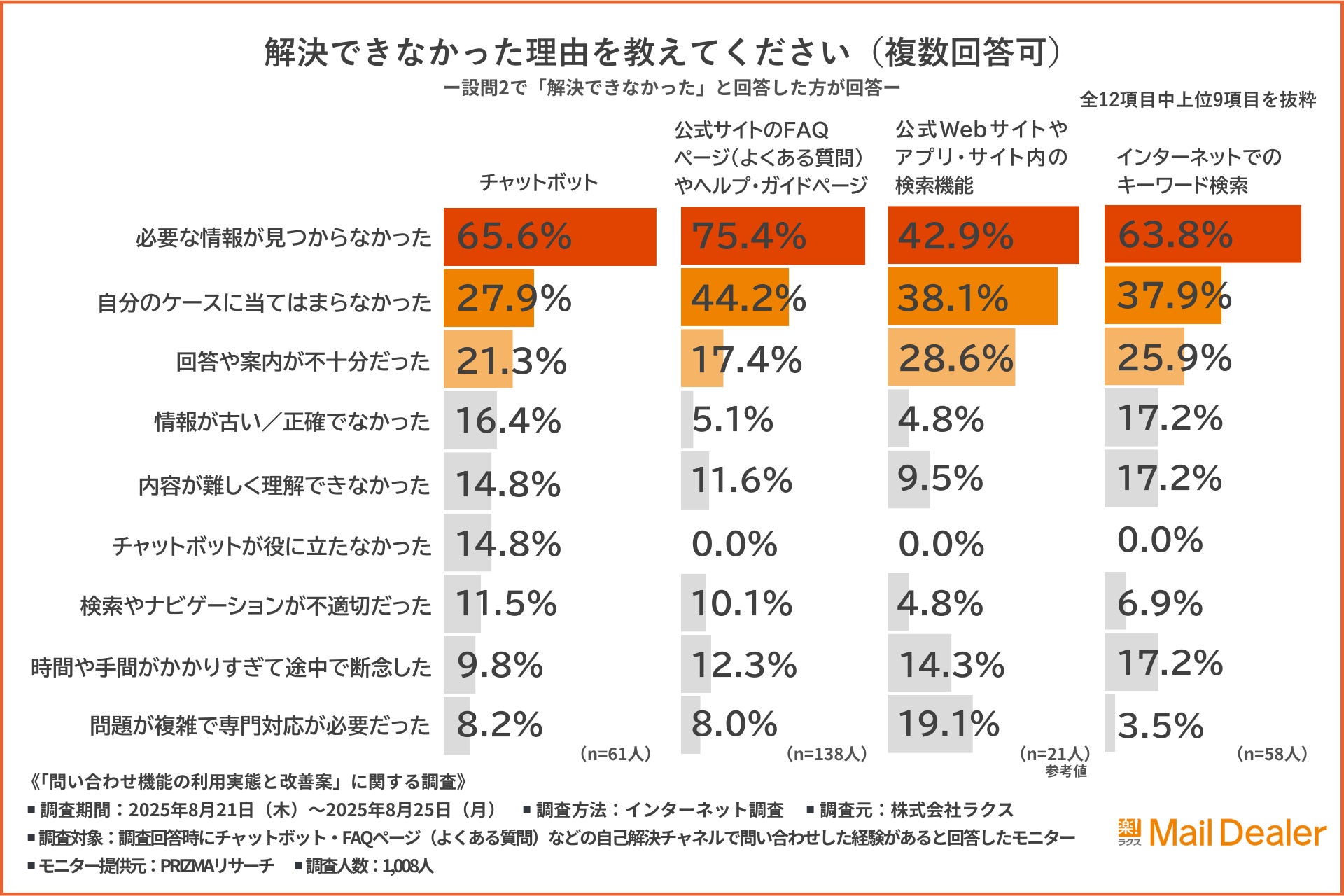

先ほどの質問で『解決できなかった』と回答した方に、「解決できなかった理由」について尋ねたところ、チャネル別で以下のような回答結果になりました。

解決できなかった理由として、チャットボットや公式サイトのFAQページ利用時に「必要な情報自体が存在しない」が多数挙げられており、情報の網羅性に課題があることがわかりました。

次いで多かったのが、「自分のケースに当てはまらなかった」という回答で、汎用的な回答だけでは対応しきれない個別の事情への適応力不足が浮き彫りになりました。

「人に聞く前に済ませたい」はどのようなとき?チャネル選択と問い合わせの境界線とは

「チャットボット」や「FAQページ」は、企業が設計・改善可能な代表的な自己解決チャネルであり、サポート業務の効率化に直結するため、多くの企業が注目する領域です。

一方、利用者にとっては利用頻度が高く、不満が出やすい接点でもあります。

では、利用者はどのようなときに、こうしたチャネルを「まず試してみよう」と考えるのでしょうか。

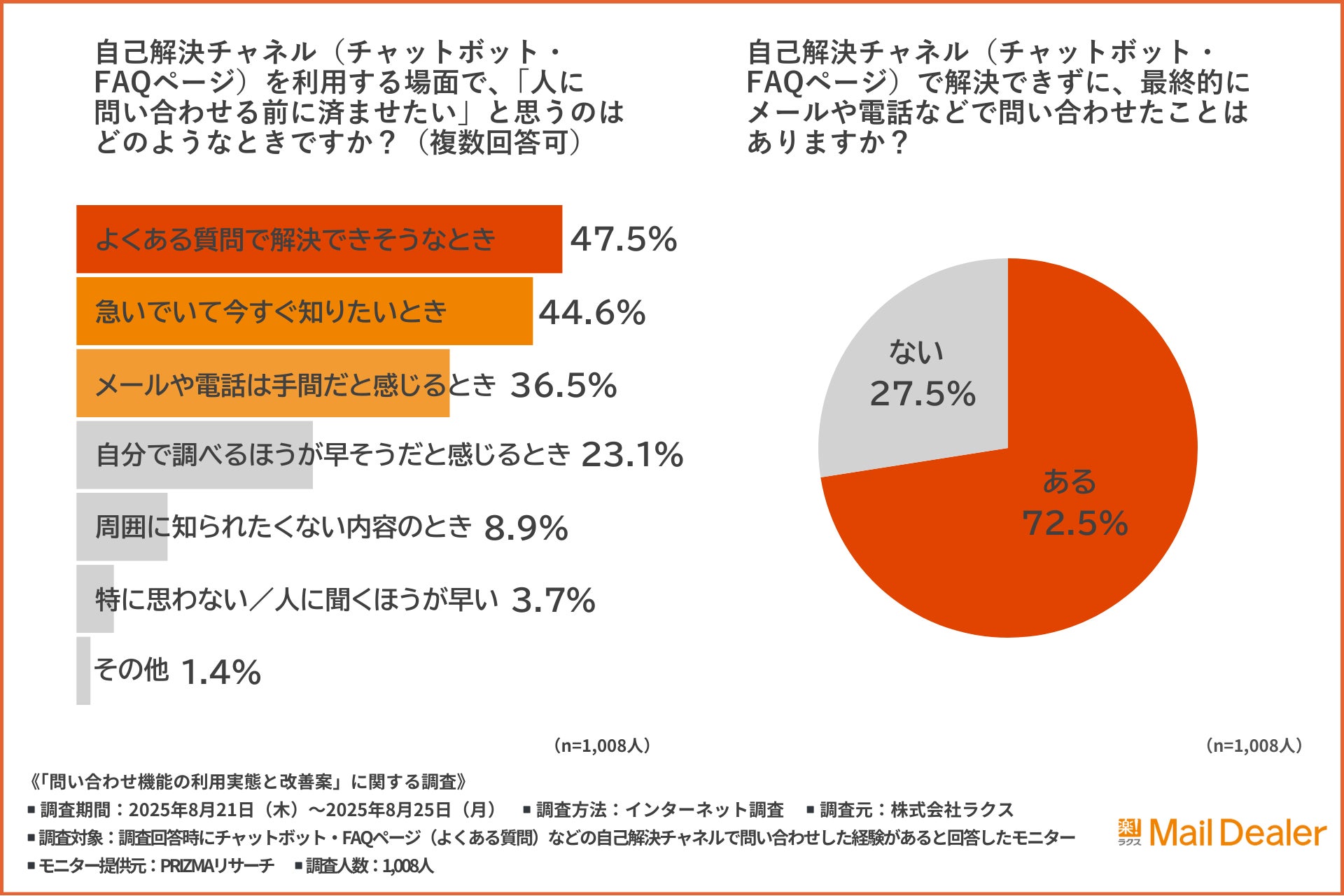

「自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)を利用する場面で、「人に問い合わせる前に済ませたい」と思うのはどのようなときか」と尋ねたところ、『よくある質問で解決できそうなとき(47.5%)』と回答した方が最も多く、『急いでいて今すぐ知りたいとき(44.6%)』『メールや電話は手間だと感じるとき(36.5%)』と続きました。

「FAQページで解決できそう」「今すぐ知りたい」「メールや電話が面倒」というニーズは、手軽さと即時性の高いチャネル選択に影響しており、チャネル設計には「迅速かつ簡便な導線設計」が不可欠であると考えられます。

自己解決チャネルを選ぶ動機が明らかになりましたが、先ほどの結果で約3割が「チャットボットやFAQページで解決できなかった」と回答したことからも、解決できるケースばかりではありません。

「自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)で解決できずに、最終的にメールや電話などで問い合わせたことはあるか」の質問には、約7割が『ある(72.5%)』と回答しました。

多くの方が自己解決に失敗した際にメールや電話での問い合わせに移行しており、自己解決チャネルは入口にはなっているものの、問題や困りごとの解決には従来型の有人対応が必要とされていることが示されました。

ユーザーが「わかりやすい」と感じる条件とは?

では、ユーザーは自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)においてどのような点を最も重視しているのでしょうか。

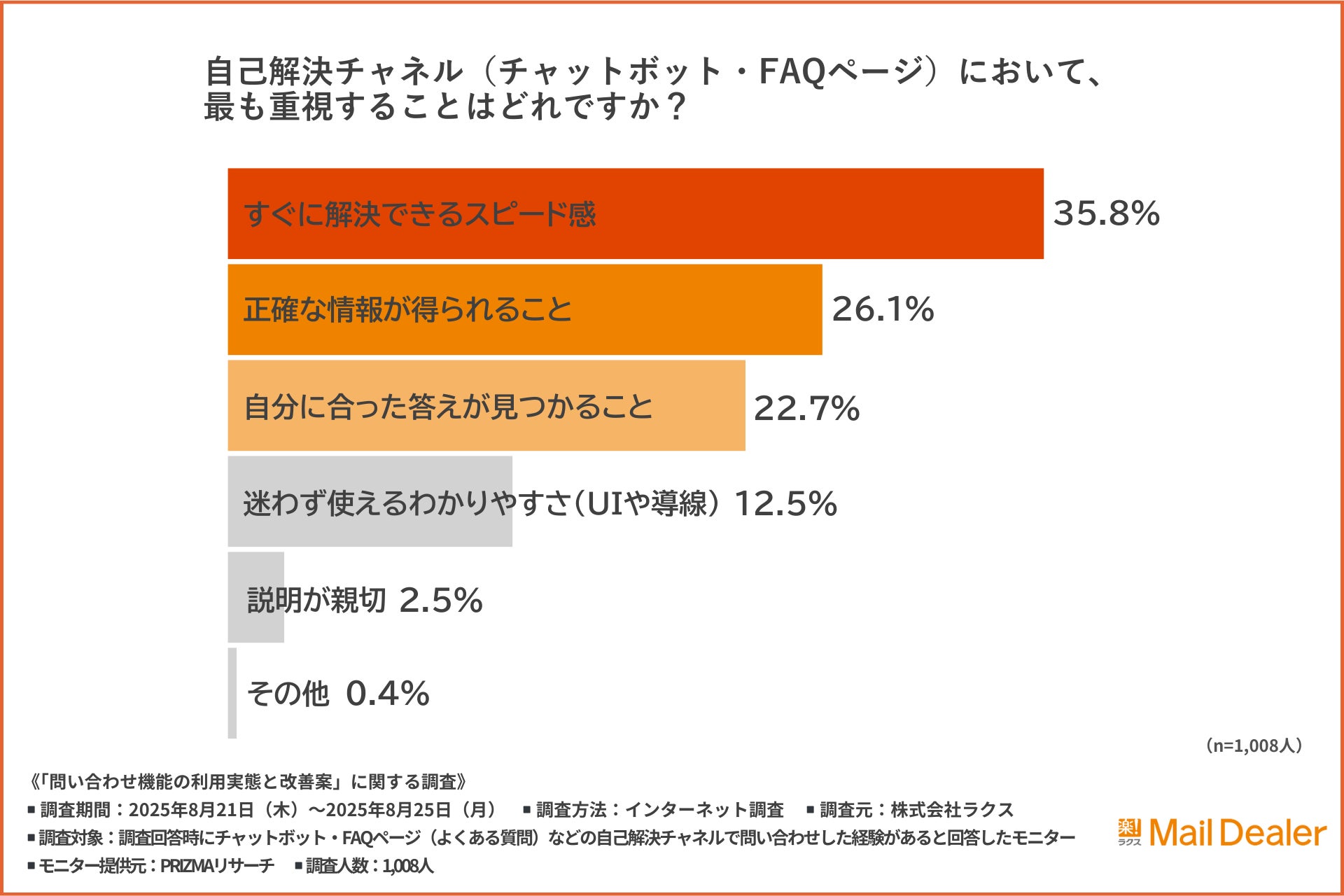

「自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)において、最も重視すること」について尋ねたところ、『すぐに解決できるスピード感(35.8%)』と回答した方が最も多く、『正確な情報が得られること(26.1%)』『自分に合った答えが見つかること(22.7%)』と続きました。

最も重視する点として「スピード感」が挙げられ、次いで「正確さ」や「自分に合った答え」が上位になりました。

これは、時間的な効率を最優先しつつも、内容の信頼性とパーソナライズ性にも高い期待があると考えられます。

自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)は利便性の高さだけでなく、実際に「迷わず使える」ことも重要なポイントですが、ユーザーはどのような設計がわかりやすいと思うのでしょうか。

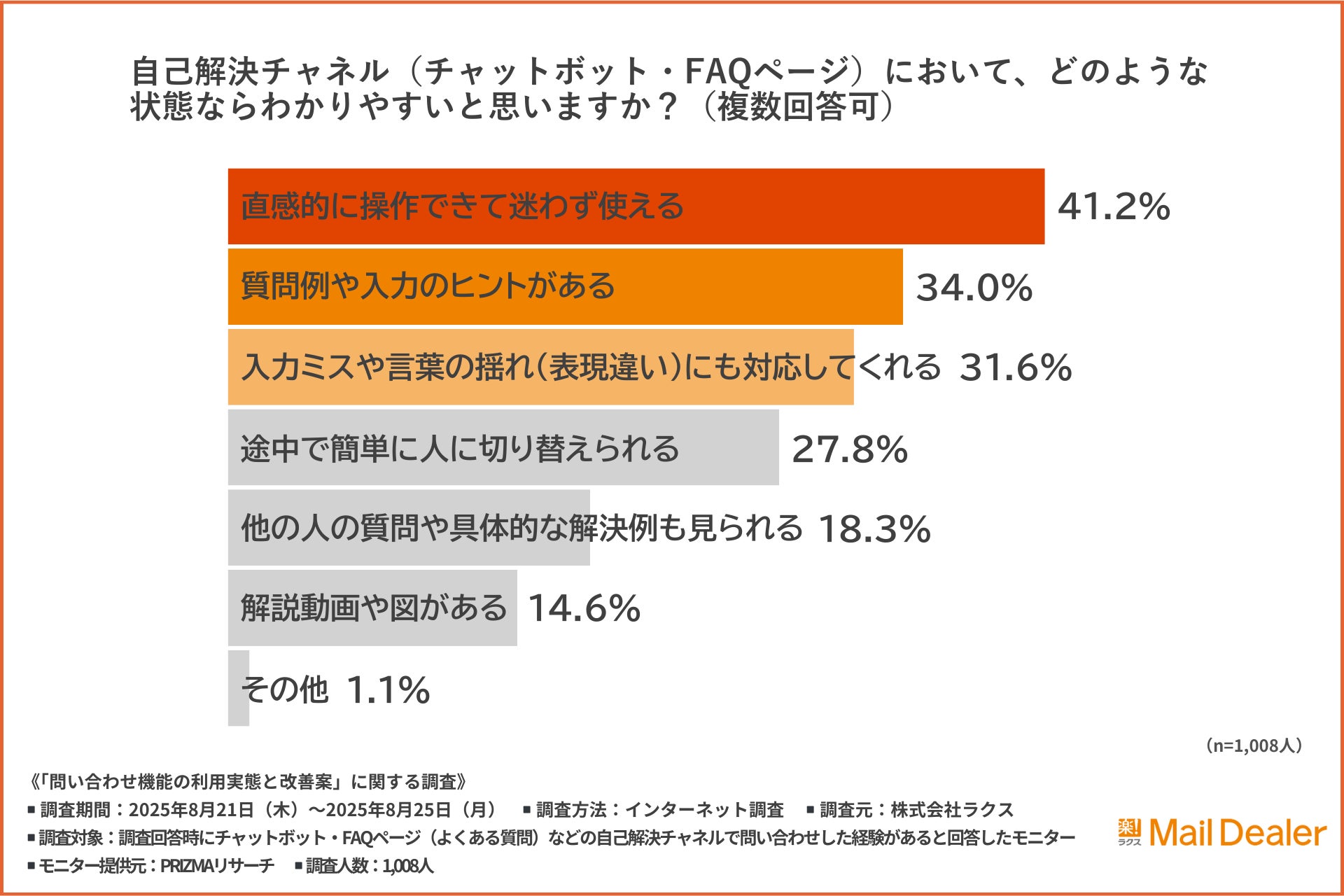

「自己解決チャネル(チャットボット・FAQページ)において、どのような状態ならわかりやすいと思うか」について尋ねたところ、『直感的に操作できて迷わず使える(41.2%)』と回答した方が最も多く、『質問例や入力のヒントがある(34.0%)』『入力ミスや言葉の揺れ(表現違い)にも対応してくれる(31.6%)』と続きました。

「直感的に操作できる」「質問例や入力のヒントがある」といったUI・ナビゲーション面の工夫が、わかりやすさに直結していることが示されました。

また、「言葉の揺れへの対応」や「有人対応への切り替え」など、柔軟な設計が求められており、形式的な案内だけでなく“状況に応じて選べる仕組み”が重要といえるでしょう。

まとめ:ユーザーが納得して解決できる自己解決チャネルの設計と、未解決時のスムーズな引き継ぎが満足度を決める

今回の調査から、チャットボットやFAQページはサービスに関する困りごとを解決する手段として定着しているものの、約7割が解決できずに有人対応に移行した経験があることが明らかになりました。

主な課題は、「必要な情報が見つからない」「自分のケースに当てはまらない」といった情報不足や、「ピント外れの回答」「使いにくさ」といった設計上の問題です。

ユーザーは、「スピード感」「正確性」「パーソナライズ性」のバランスを重視しており、さらに「直感的な操作」や「言葉の揺れへの対応」といったUX面での要素も求めています。

このことから、チャットボットやFAQページは単なる“問い合わせ削減ツール”ではなく、“ユーザーが納得して問題を解決できる体験”を提供するためのアップデートが今後の重要な課題だといえます。

また、ユーザーが自己解決を試みた後に有人対応に移行している現状は、迅速な解決を求めていたにもかかわらず、それが叶わなかったことを示しています。そのため、問い合わせを漏れなく共有し、スピーディーに対応できる体制を整えることも、顧客満足度を高める上で重要といえるでしょう。

問い合わせ管理システム「メールディーラー」

今回、「問い合わせ機能の利用実態と改善案」に関する調査を実施した株式会社ラクスは、問い合わせ管理システム「メールディーラー」(https://www.maildealer.jp/)を提供しています。

■メールディーラーとは?

「メールディーラー」は、チーム全員の問い合わせの対応状況を見える化し、返信漏れや二重返信を防止する問い合わせ管理システムです。

今お使いのメールアドレスやメールサーバーを変更する必要なく、ご利用いただけます。

■メールディーラーの主な機能

「メールディーラー」は、これらの課題を解決するための機能を多数備えています。

・対応状況の見える化

受信した問い合わせメールが「新着」「返信処理中」「対応完了」といったステータス別に自動で振り分けられるため、チーム全員で対応状況をリアルタイムで把握でき、返信漏れや二重返信を未然に防ぎます。

また、メールの内容を確認し、担当者を割り当てられるので、対応漏れの防止につながります。

担当者情報は対応状況と同様にチーム全員に共有されるため、いちいち確認する手間もなくなります。

・応対履歴の一元管理

顧客ごとに過去のやり取りを簡単に検索・確認できるため、対応履歴を探す手間が削減されます。また、CTIシステムと連携すれば、電話での応対履歴も一元管理できます。

さらに、業務効率を飛躍的に向上させる生成AIを活用した機能も搭載しています。

・カスタム生成機能

返信文作成の要点を入力するだけで、ビジネスメールとして最適な丁寧な文章を作成します。言葉遣いや表現も自然な形に調整するため、文章作成に自信のない新入社員の方でも安心してビジネスメールにふさわしい返信文を作成でき、メール作成時間の短縮が可能です。

・自動生成機能(※2025年10月提供開始予定)

蓄積された過去の対応履歴やFAQなどのナレッジをもとに、お客さまからの問い合わせに対して最適な回答をAIが自動生成します。これにより、メール作成時間はもちろん、過去の履歴やナレッジを探す手間の削減や対応品質のばらつきも改善できます。

■機能詳細・特徴がわかる!資料請求はこちら

https://www.maildealer.jp/inquiry/document/

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像