Job総研『2025年 人事評価の実態調査』を実施 7割が評価に不満で転職検討 アピール重視で生産性に支障

~上司の主観に不公平感 AIの客観性に期待と不安の声~

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、391人の社会人男女を対象に「2025年 人事評価の実態調査」を実施しました。本調査は、人事評価を意識したアピールの有無やその影響、人事評価への不満や転職との関係、そしてAIによる人事評価への印象などを調査したものです。

【人事評価への不満】

Job総研が2023年に実施した調査(※1)では、8割が人事評価に不満を持っていることがわかっており、成果以外にも”評価されやすい”行動を意識しないと評価されにくいとの意見もあがりました。しかし、評価向けの行動を意識するあまり成果や生産性への影響へも出てくると考えられるなど、評価制度そのものに課題や不満が多く残されています。また、昨今では評価にAIを導入する企業も見られており、評価改善への期待もうかがえる一方で、AIならではの課題もある状況です。このような中、人事評価の実態や評価に対する社会人の意識はどのようなものになっているのでしょうか。

Job総研では391人の社会人男女を対象に、人事評価を意識したアピールの有無やその影響、人事評価への不満や転職との関係、そしてAIによる人事評価への印象について「2025年 人事評価の実態調査」を実施しました。

【調査概要】

調査対象者:現在就業中のJobQ Town(ジョブキュータウン)登録者

調査条件 :全国/男女/20~50代

調査期間 :2025年9月10日〜9月16日

有効回答数:391人

調査方法 :インターネット調査

【TOPICS】

・全体の58.6%が評価のためにアピールをする 「アピール疲れ」感じるも82.1%が評価に活きている実感

・全体の69.6%が人事評価に不満あり 全体の69.0%が評価で昇格昇給を待つよりも「転職」を選択する意向

・全体の65.5%が人事評価で転職検討経験あり うち51.6%が実際に「転職した」と回答

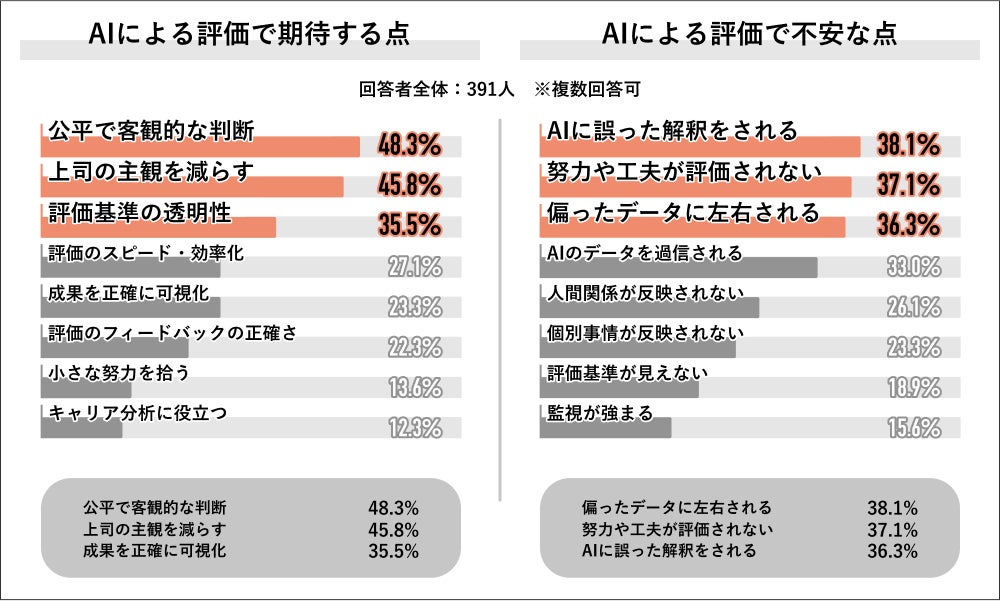

・AIによる評価で期待する点は「公平で客観的な判断」が、不安な点は「AIに誤った解釈をされる」が1位

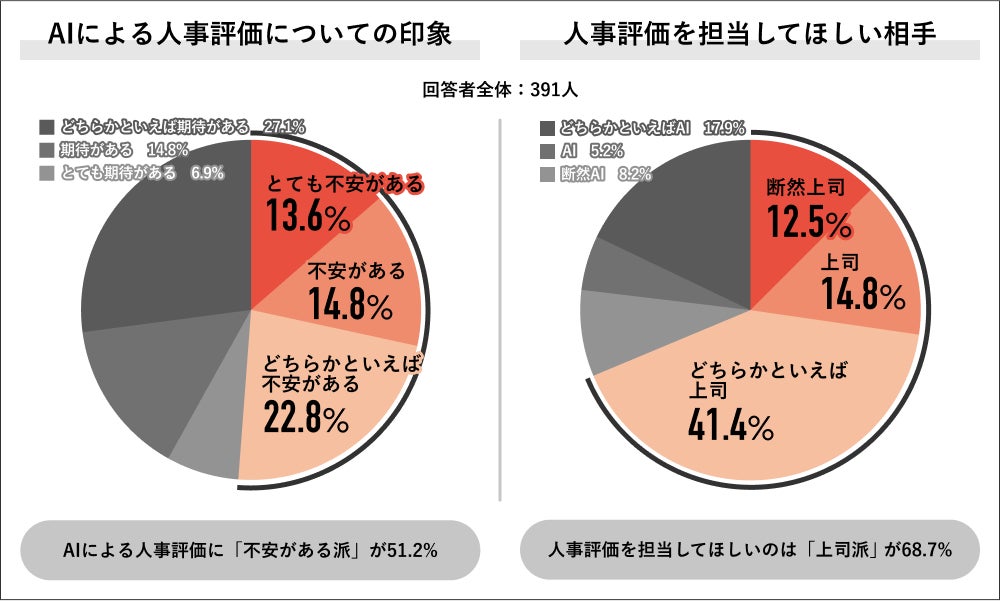

・全体の51.2%がAIによる人事評価について「不安あり」 68.7%が評価者にAIより「上司」を希望

【人事評価のためのアピール】

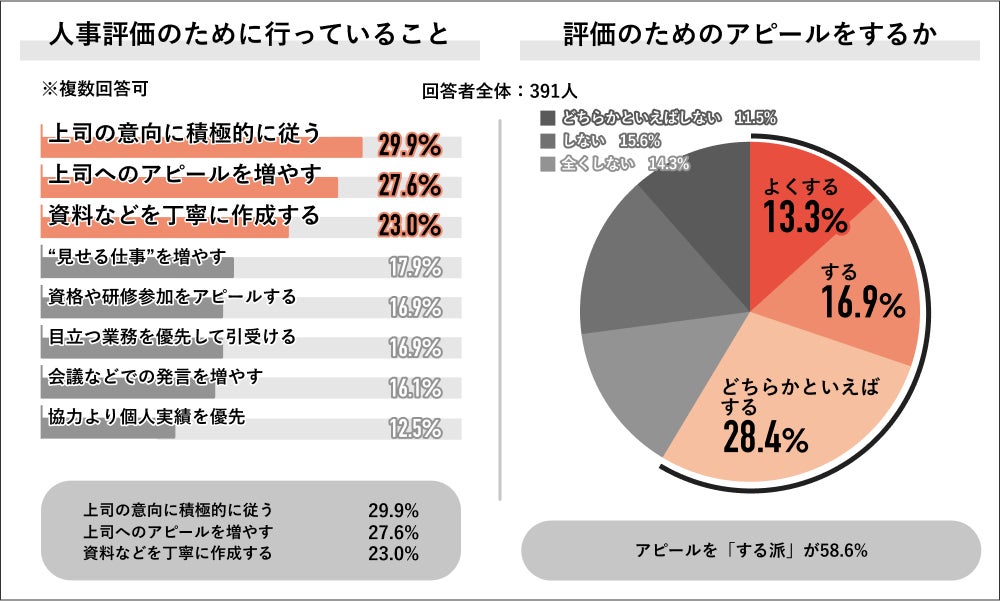

回答者全体の391人に人事評価のために普段行っていることを聞くと、「上司の意向に積極的に従う」が29.9%で最多となり、次いで「上司へのアピールを増やす」が27.6%、「資料などを丁寧に作成する」が23.0%となりました。また、評価のためのアピールをするかを聞くと、「する派」が58.6%で過半数を占め、内訳は「よくする」が13.3%、「する」が16.9%、「どちらかといえばする」が28.4%となりました。

【アピールの影響・効果】

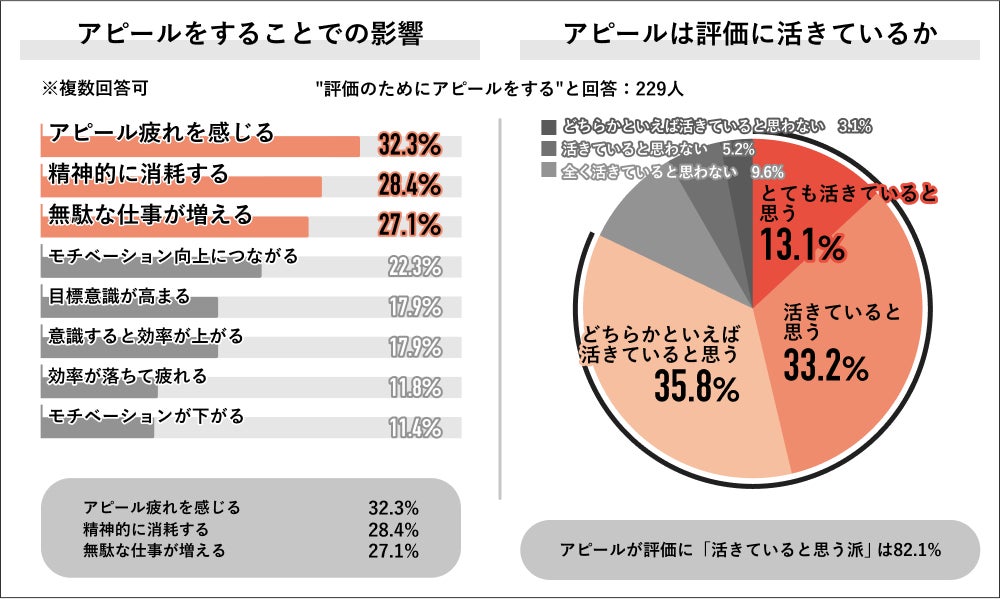

人事評価のためのアピールをすると回答した229人に、アピールをすることでの影響を聞くと、「アピール疲れを感じる」が32.3%で最多となり、次いで「精神的に消耗する」が28.4%、「無駄な仕事が増える」が27.1%となりました。また、アピールは評価に活きていると思うかを聞くと、「活きていると思う派」が82.1%で大多数を占め、内訳は「とても活きていると思う」が13.1%、「活きていると思う」が33.2%、「どちらかといえば活きていると思う」が35.8%となりました。

【人事評価への不満】

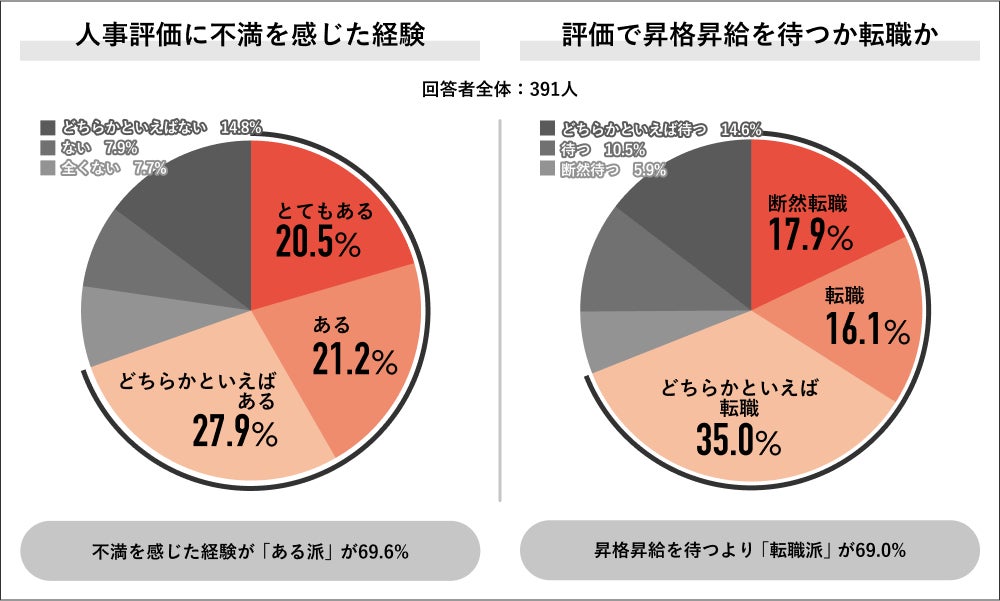

回答者全体の391人に、人事評価に不満を感じた経験を聞くと、「ある派」が69.6%と過半数を占め、内訳は「とてもある」が20.5%、「ある」が21.2%、「どちらかといえばある」が27.9%となりました。また、人事評価での昇格昇給を待つか転職かどちらを選ぶか聞くと、「転職派」が69.0%と過半数を占め、内訳は「断然転職」が17.9%、「転職」が16.1%、「どちらかといえば転職」が35.0%となりました。

【人事評価と転職】

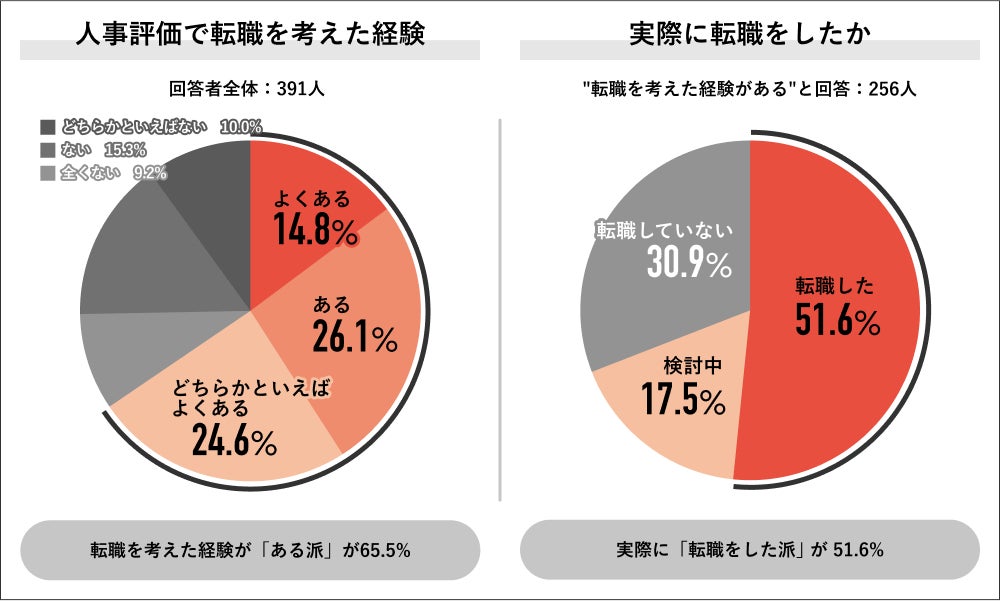

回答者全体の391人に人事評価で転職を考えた経験を聞くと、「ある派」が65.5%と過半数を占め、内訳は「よくある」が14.8%、「ある」が26.1%、「どちらかといえばある」が24.6%となりました。転職を考えた経験があると回答した256人に実際に転職をしたかを聞くと、「転職した派」が51.6%で過半数を占め、「検討中」が17.6%、「転職していない」が30.9%となりました。

【AIによる人事評価】

回答者全体の391人に、AIによる評価で期待する点を聞くと、「公平で客観的な判断」が48.3%で最多となり、次いで「上司の主観を減らす」が45.8%、「評価基準の透明性」が35.5%となりました。また、AIによる評価で不安な点を聞くと、「AIに誤った解釈をされる」が38.1%で最多となり、次いで「努力や工夫が評価されない」が37.1%、「偏ったデータに左右される」が36.3%となりました。

【希望の評価者】

回答者全体の391人に、AIによる人事評価についての印象を聞くと、「不安がある派」が51.2%と過半数を占め、内訳は「とても不安がある」が13.6%、「不安がある」が14.8%、「どちらかといえば不安がある」が22.8%となりました。また、上司とAIのどちらに人事評価をしてもらいたいかを聞くと、「上司派」が68.7%と過半数を占め、内訳は「断然上司」が12.5%、「上司」が14.8%、「どちらかといえば上司」が41.4%となりました。

(※2)集計データの詳細は別紙「2025年 人事評価の実態調査 報告書」をご参照ください

【回答者自由記述コメント】

AIによる評価に対して、期待や不安など賛否が分かれるコメントが多く集まりました。

◾️期待がある派

・情報漏洩などの懸念はあるが、人が評価することによる不公平感は少なくなるのではないかと期待

・見ているようで見てない上司が多かった。上司の負担を減らすためにもAIの方が楽だし良いと思う

・人間に評価させると良くも悪くも好き嫌いが入り込んでしまうため、AIと併用するのが望ましい

・AIは入力された情報に基づき判断するだけなので、あくまで参考値として利用するだけなら良い

・平等性は補えそうだが、最終判断は人間が行うなど使い分けが大事だと思う

◾️不安がある派

・AIによる人事評価は、攻略法のようなものが生まれてしまうのであまり良くないかと思う

・AIに評価される場合、私の場合はこれまで評価されてきたものがなくなってしまうと感じる

・モチベーションを上げる事をAIに今の時点では出来るとは考え辛い

・AIによるフィードバックが実際に導入されているが、誤って理解されているため不安がある

・学習データによっては偏向的になるだろうし、評価そのものがブラックボックス化すると思う

【調査まとめ】

Job総研が実施した「2025年 人事評価の実態調査」では、人事評価に向けて“アピール”を意識する人が多数存在することが明らかになりました。具体的には、上司の意向に従ったり資料を丁寧に作成したりといった行動を通じ、約6割が人事評価を意識したアピールを実施しています。また、こうしたアピールが評価に有効だと感じている人は8割にのぼる一方で、「アピール疲れ」や「本来不要な業務の増加」など、モチベーションや実務面に負の影響が及んでいる実態も浮かび上がりました。

さらに、人事評価への不満を抱いた経験がある人は約7割に達し、人事評価による昇格・昇給を待つよりも「転職」を選択する人も約7割に上りました。実際、評価結果を受けて転職を検討した人は6割強、そのうち半数が既に転職しており、約2割が検討中という結果となっています。評価結果に不満を抱く割合は2023年調査からわずかに減少したものの、転職率は微増しており、人事評価と離職・転職には強い相関があることが示されました。

さらに、近年導入が進むAIによる人事評価に関しては、期待と不安が交錯しています。公平性や透明性といった点を歓迎する声がある一方で、AI特有の誤解や数値化しづらい工夫・努力が見落とされることへの懸念も根強く存在しました。その結果、評価者にはAIではなく「上司」を選ぶ人が約7割に達しており、人間だからこそ判断できる努力や工夫等を見てほしい社会人が多数であることが明らかになりました。

今回の調査からは、社会人が「アピールしなければ正当に評価されない」と感じている評価構造そのものに課題があることがうかがえます。人事評価は転職行動に直結することも明らかになったため、企業にとっては人材流出防止の観点からも重要な経営課題だと言えるでしょう。人事評価で大切なのは、評価する/される側双方の”納得感”です。その納得感を生むためにも、AIによる客観的な評価と、上司による”人間だからこそできる判断”をいかに適切に組み合わせるか、そのバランス設計が今後の人事制度に求められる視点だと考えられる調査結果となりました。

「明日の常識を、ココから。」をコンセプトとする『Job総研』では、世の中で当たり前とされている事を疑い、はたらき方に関連する様々な調査を実施してまいります。そしてリアルで透明度の高い情報を発信することで、個が活躍する社会の実現に向けて貢献してまいります。

パーソルキャリア株式会社 Job総研 PR担当

高木 理子(たかぎ りこ)

2020年からのインターンを経て2022年に新卒入社。コンテンツマーケティンググループ所属後、2023年に広報へ異動し"はたらく社会人"を中心に様々な観点から意識や行動などについて調査研究を実施するJob総研にて調査研究を担当。Job総研を通して「社会とつながる」を個人のビジョンに掲げ、市場の現状と未来を分析し、社会へ発信することではたらく社会人や就活生の選択機会に貢献する事を目的として活動している。

■(※1) 2023年 人事評価の実態調査(2023年9月公開)

8割が評価に不満 成果と報酬の不均衡で賃金上がらず

〜人事評価機能せず 忖度で点数稼ぎ JOB型見据え転職準備7割〜

https://jobsoken.jp/info/20230919/

■(※2) 2025年 人事評価の実態調査 報告書(本調査)

報告書では、同調査の属性やその他設問の回答結果をより詳細にご確認いただけます

https://job-q.me/articles/15932

■Job総研について< https://job-q.me/categories/job-souken >

『Job総研』は今後もキャリアやはたらくに関する調査を続けるだけでなく、調査で拾いきれない「社会・企業・個人」3つの観点からの声を収集することで、これまで以上に確立した取組を行ってまいります。その手段として、アンケート調査によって明らかにした事実をもとに、はたらく現場でのリアルな疑問を収集し、それに対する個人の回答も収集します。そして世の中で当たり前とされている事を疑い、明日の常識をココから見つけられるコンテンツとしての情報発信をしてまいります。

■JobQ Townについて< https://job-q.me/ >

「あなたが知りたい”はたらく”は誰かが知っている」をコンセプトに運営するJobQ Townの累計登録者数は40万人を超え、キャリアや転職に関する情報交換と相談ができるサービスです。具体的な企業名を検索して、現役社員や元社員による口コミだけではなく、仕事全般に関する悩みや就職・転職への不安など漠然とした内容も含まれ、匿名によるユーザ同士でコミュニケーションを取りながら、より良い選択をつくる場になっています。

■JobQ Town”はたらき方・キャリア”に関するQ&A

https://job-q.me/categories/career

■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像