ある程度の都市規模があり、交通アクセスも悪くない。地域ならではの食や文化、自然環境といった誇れる資源があるにもかかわらず、観光地としても移住先としても選ばれにくい。このような悩みを抱えている自治体も多いのではないでしょうか。

福岡県北部に位置する北九州市も、そんな自治体のひとつです。多彩な魅力にあふれた都市でありながら、古くからのイメージに悩み、何よりも市民自身が誇りを持てずにいた状況をどのように変えていったのか。

本記事では、北九州市役所 都市ブランド創造局 にぎわい担当理事の森川洋一さん、市長公室 広報戦略担当部長の柳井雅也さん、政策局政策部 エンタメ政策担当課長の上田秀栄さんにインタビュー。始動当時から話題を集め、さまざまな仕掛けを進める「すしの都」施策の背景や、ブランディング、広報PRで大切にしていることなど、さまざまなお話を伺いました。

北九州市役所(福岡県北九州市):最新プレスリリースはこちら

北九州市 都市ブランド創造局 にぎわい担当理事

北九州市出身。戸畑区長を経て、2025年4月から観光、MICE、メディア芸術、大規模スポーツ大会などを所掌する都市ブランド創造局理事として配属。

北九州市 市長公室 広報戦略担当部長

大分県佐伯市出身。2020年に都市ブランド戦略担当課長に就任後、世界体操・新体操選手権推進室担当課長、新科学館担当課長など広報部門を歴任し、2025年4月から広報戦略担当部長として配属。

北九州市 政策局政策部 エンタメ政策担当課長 市長公室 広報戦略担当課長

北九州市出身。企業誘致、フィルム・コミッションなどを経て2025年4月から現職。

「北九州すごい」の外部評価で誇りを醸成

──本日はよろしくお願いします。早速ですが、北九州市の広報PRの組織や体制について教えていただけますでしょうか。

柳井さん(以下、敬称略):北九州市全体の広報PRは、市長公室の中にある「広報戦略課」と「報道課」が中心となって担当しています。具体的には、ブランディングやシティープロモーションなどに取り組む部門、広報誌やホームページ、SNSの発信を行う部門、報道機関との連絡調整や会見などを担当する部門の3つに分かれて活動しており、また観光やスポーツ、環境など、それぞれの課が個別に発信もしています。

森川さん(以下、敬称略):現在、3大都市圏の民間企業の社員を一定期間受け入れ、その知見を活かして地域の魅力や価値向上に取り組んでもらう「地域活性化起業人制度」という国の制度を利用し、より広報PRを強化しています。

例えば、観光課では東京のソーシャルメディアコンサルティング会社から来た方が中心となり情報発信を行い、プレスリリースはテレビ局から出向している方の知見を借りて「どうすればより届けられるのか」に取り組んでいるんです。

──外部のノウハウや知見を取り入れることも含め、北九州市が広報PRを強化しようと思ったのには、何かきっかけがあったのでしょうか。

柳井:1989年に北九州市のイメージアップを図ることを目的とした、「広報室イメージアップ班」が新設されたことがひとつのきっかけですね。

北海道東北開発公庫が昭和63年に実施した「全国11大都市住みやすさアンケート」では、北九州市は医療や教育など生活環境の調査で総合1位に輝く一方、「都市イメージ」についての調査では「公害のまち」「暴力のまち」「文化砂漠」といったネガティブなイメージが根強く、最下位でした。しかし、実際には、医療や生活、自然など住みやすい環境が整った地域です。市外から来た人たちからは「イメージと全然違った」という声も多く聞かれます。そこで、イメージとのギャップを埋めて、北九州市の本当の姿を知ってもらおうと取り組み始めたのです。

森川:そもそもなぜそのようなギャップが生まれるのかというと、北九州市は魅力的なまちであるにもかかわらず、それが十分に知られていなかったからだと思っています。例えば、北九州市はアクセスが良く、「ものづくりのまち」としての歴史もあり、食もおいしいものがたくさんあって、都市の利便性と豊かな自然の両方を持つ多様性に富んだ魅力的な地域。ただ、それが知られていないためにギャップが生まれているんです。

ある調査では、北九州市民は自分たちが住むまちへの「愛着」が強い一方で「誇り」が低く、愛着と誇りのスコア差は大都市20以上の中で最下位(※)という結果が出たこともあります。魅力が多いまちなのに、それがしっかりと伝えられていない。市民に自信を持ってもらえていない。このギャップを埋めるためには、より外に向けた広報PRに力を入れて北九州の魅力を知ってもらうこと、そして「北九州ってすごいじゃん」という外からの声を届けて誇りを醸成することが大切だと考え、動き始めました。

※三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「住民のまちに対する思いを数値化した『市民のプライド・ランキング』」

数ある名物。ひとつにコミットして話題を集める

──今年4月には、寿司を起点にブランディングに取り組む「すしの都課」の新設が話題を呼びましたよね。その経緯について伺ってもよろしいでしょうか。

森川:ありがとうございます。北九州市は三方を海に囲まれており、海流がぶつかるおかげで多様な魚が獲れるんです。卸売地と消費地が近いので鮮度も抜群ですし、旬のものも豊富で、九州でしか食べられないような魚もあります。

刺身の盛り合わせや鮮魚の消費額が全国1位で、地元の人たちがどれだけ魚を楽しんでいるのかが数字にも表れていて、舌も相当肥えているんですよね。その中で寿司屋が生き残るにはやはり高い実力が必要で、北九州には寿司の名店が本当に多い。

──確かに、全国でも有名なお寿司屋さんがいくつもありますよね。

でも、地元の人であっても意外とそのことを知らなくて、すごくもったいないなと感じていました。そこで、きちんと発信していくために立ち上がったのが「すしの都課」です。

ただ寿司だけを売るのではなく、寿司をフックにして北九州の食材そのものをブランド化していく。川上から川下まで関わる人みんなが、きちんと稼げる仕組みをつくっていくのが狙いです。

──先ほど見せていただいた、外国人観光客数の増加も大きそうですね。

森川:そうなんです。外国人観光客に、「日本で何が食べたかったか」「食べておいしかったのは何か」と聞くと、やっぱり多くの人が「寿司」と答えているんですよね。

現在、北九州市は韓国からの直行便もあり、インバウンドも伸びています。その中で、尖ったコンテンツが必要になったときに、やはり寿司は外せないなと。日本、海外問わず、観光客には寿司をきっかけに北九州市のいろいろなおいしいものを知ってもらいたいと思います。そして、最終的に「美食の街・北九州」を目指していく。そのための第一歩が「すしの都課」だと思っています。

──「すしの都課」というネーミングも、インパクトがあってユニークだなと思いました。

上田さん(以下、敬称略):組織名はまさに無料のPRツールだと思うんです。北九州市は昨年4月に「Z世代課」という部署を立ち上げて、全国ニュースに取り上げてもらうほどの価値をつくることができました。もしこれが「若者応援課」だったら、大手メディアが取材に来ることはなかったでしょうね。予算を一切かけずに大きなパブリシティ効果を得ることに成功したわけです。

森川理事も言っていましたが、北九州市にはうまいものがたくさんあります。焼肉や鰻もうまいし、焼きうどん発祥の地でもある。

──焼き鳥も餃子もありますね。

そう、でも「北九州といえばこれ」というものが定まっていなかったんです。「うまいものがいろいろあります」と言っても、誰にも刺さりませんよね。だからこそ、私たちは、いろいろある中でも「寿司」にコミットしているわけですが、「すしの都課」という少しダサめで、でも極めてキャッチーな名前をつけるところから私たちのプロモーションは始まっていて。この名前にできたことがまず最初の成功だと思っています。

職員を変えた「毎週月曜日、市長の手紙」

──北九州市に人を呼ぶための広報PRはもちろんですが、自治体としては「安心して住み続けてもらう」ことも重要課題だと思います。市民の方に向けた情報発信では、どのようなことを大切にされていますか。

柳井:まさにそうですね。私たちがもっとも大切にしているのは、共感や信頼を得ることです。そのためには、市民に対してとにかく発信し、情報を届け続ける必要があります。またそれが、単なる事実だけの情報発信ではなく、「市民の安全や健康、命はわれわれがしっかり守るんだ」というメッセージが伝わるような発信が大切なんです。

例えば、プレスリリースを作成する際も、「どうすれば伝えられるのか」だけでなく、「そもそもなぜこの情報を発信するのか」という「WHY」の部分が重要だと考えています。その点は、研修などで何度も職員に対して伝えていますし、プレスリリースをチェックする際にも特に意識している点ですね。

──たくさんの職員の方がいる中で、どのようにそのマインドを浸透させているのでしょうか。

上田:毎週月曜日に、武内和久市長からイントラネットで届く「手紙」の存在が大きいと思います。市長が繰り返し語っているのが、「私たちのやっていることが『正しいことである』のは当然で、それをどれだけ伝えて、共感を得られるか。そこまでが私たちの仕事」ということ。

例えば、スポーツ大会を誘致した場合、その大会が無事に開催されれば私たちの仕事が終わりかというと、そうではありません。その大会を通じて市民のシビックプライドを醸成したり、インバウンドを増やしたり、環境都市としてのクレジットを上げたり、ひとつの事業に詰まっているミッションを、ひとつずつ丁寧に摘み取っていくのがゴールです。

広報PRも同じで、ただ事業をやったという事実を伝えるだけになっていないか、共感を得るところまでできているのかという視点に立ち返る必要があります。そして、成功事例を示しながら「こうすれば届く」ということを丁寧に職員へ伝えていくことが、私たち広報PRのチームに与えられたミッションです。

──武内市長自らがそうした問いかけを続けることで、市役所全体が変化しているんですね。

柳井:武内市長のマインドは確実に浸透してきていると思いますね。プレスリリースに関していうと、以前はネタ探しにとても苦労していましたが、今は多すぎて取捨選択しなくてはいけないほどで、うれしい悲鳴です。

「きちんと市民に届けなければダメだ」「せっかく良い取り組みをしているのだから、大々的に発信しなくては」という意識が職員に浸透した結果、市民にも「北九州すごいよね」という思いが定着しつつあることがとてもうれしいです。今は本当に良い循環になっているのを感じます。

【毎週月曜日に届けられる市長からの手紙】

令和6年5月27日

【市長からの手紙 vol.47】『WHY から始めよう』

この表題と同名の書籍もかつてヒットしましたが、ぜひ、このことを意識してほしいと思います。

「この事業の目的は何ですか?」「このイベントはなぜ開催されるのですか?」「なぜこの方と面会するのですか?」「この作業をする目的は何ですか?」それらの問いに対して、明確にクリアに答えることができるか。深く考え尽くしているか。それはとても大事なことです。

「WHY(なぜ)」を突き詰めることが、とても大切なこと。

「WHY-WHAT-HOW」。これらを意識して政策を進めることが大切です。

特に「WHY」を私たちはどこまで突き詰めているでしょうか?一致させているでしょうか?手元にある事業に照らしてみてください。ありとあらゆる仕事や業務や事業の「WHY」を突き詰めて考えてみてください。

例えば、あるイベントをする場合。そのイベントの「WHY」は何か?街が稼ぐため?若い人を集めるため?市民の連帯を深めるため?市のブランドを全国に発信するため?どれも正解になり得ます。だから「そのすべてです」という説明を受けることがあります。バランスを取る行政官らしい説明でもあります。

でも、「WHY」がたくさんあって、いろんなことを同時に狙っていると、結局どれも中途半端な達成しかできず、「WHY」がぼやけてしまい、意識から遠のき、共感を得ることが難しくならないでしょうか。一点だけに絞るのが難しいとしても、「今年はこれだ」「優先順位はこれだ」と決めていく勇気が必要となります。

そして。「HOW に走るな!」ということも大事です。

行政では、正確で間違いのないことが第一のミッションになりがちです(私も行政にいたので、その気持ちはよくわかります)。ロジ、段取りをきちんと設計して、事業やイベントをやること自体が目的化してしまう。危険な罠です。WHYそっちのけでHOWだけ作り込んでしまう。危険な癖です。

「そもそも何のためにやるんだっけ?」「そもそも出したい成果って何だっけ?」そこから離れて、細かいロジや段取りばかりを設計していないか、注意が必要です。それでは関わる方の心にも響きません。

「WHY」をクリアにすることによって、3つのメリットが生まれます。

1つ目は、「無駄がなくなる」こと。「WHY」を明確にすることで、WHYと関係ない部分をそぎ落とすことができます。「HOW」に走ってしまうと、いくらでもHOWは作り込むことができます。

2つ目は、「求心力が高まる」こと。人は「HOW」に共感するのではありません。「WHY」に共感するのです。その目的なら「一緒にやろう」「力を貸そう」という人が出てくる。多くの人の心を一つにすることができます。

3つ目は、「成果を図ることができる」こと。1つのクリアな「WHY」があるからこそ、それがどの程度達成したのか、次回に向けてどう改善すれば良いのかがより明確に見えてきます。

事業やイベントに際しての「WHY」でよく使われるのが「連携を深めることが目的です」ということ。「連携」という言葉、これはマジックワードです。何かプラットフォームを作る、協働組織を創るときに出やすい大義名分です。それも大切なことであり、否定するものではありませんが、多くの場合、専らそれを「WHY」にしてはなりません。一緒にやること、連携すること、つながることは当然のこと。それ自体を「WHY」にするというのはあまりにも弱々しすぎるし、曖昧でもあります。

「WHY」のもたらす力、人の心を動かす力の一例。よく挙げられるものにアップル社の例があります。

次の2つのうち、どちらを皆さんは買いたいと思いますか?

(A)われわれは、すばらしいコンピュータをつくっています。

美しいデザイン、シンプルな操作法、取り扱いも簡単。

1台、いかがですか?

(B)現状に挑戦し、他者とは違う考え方をする。それが私たちの信条です。

製品を美しくデザインし、操作法をシンプルにし、取り扱いを簡単にすることで、私たちは現状に挑戦しています。その結果、すばらしいコンピュータが誕生しました。

1台、いかがですか?

いかがでしょうか?

アップル社は(B)の道をいきました。

人々はあなたの WHAT ではなく、それをしている WHY を買うのです。だからアップルからコンピュータを購入した人は、いい気分になる。アップルを特徴づけているのは、アップルのWHAT ではない。それをしている WHY なのです。アップルの製品とは、彼らの信念に命を吹き込んだものである、と解説されています(『WHY から始めよ』)。

1つのクリアな「WHY」を定めることで、掘り出すことで、関係する人や市民の心を動かすことができます。より多くの人を巻き込むことができます。そして何より、私たち自身が確信とやりがいを持つことができるのではないでしょうか。チームが団結することができるのではないでしょうか。内なるエネルギーをかきたてることができるのが「WHY」の強さなのです。そのために、ぜひ「WHY」を常に頭に置いて、「WHY?」「WHY?」「WHY?」と問いかけてみてください。

今の市政における「WHY」とは、「新ビジョンを実現したいということ」です。そこにどうしたら紐づけられるのか、どうしたら寄与できるのか、それぞれの政策や事業へブレークダウンしてみてください。

それが、皆さんの心の中にあるはずの「自分はなぜ公務員となったのか」という「WHY」を呼び醒まし、そこに立ち戻って日々の皆さんの仕事に繋がることを願っています。

もう一度繰り返します。「WHY」だけが力になります。「WHY」だけが心を動かすことができるのです。

身の回りのありとあらゆる仕事に問いかけてみてください。

そして、ぜひ私に対しても、あなたの考える「WHY」を聴かせてください。

北九州市なら、必ず、できる。

皆さんの奮闘に感謝します。

北九州市長 武内和久

【今週のことば】

患難は忍耐を生み、忍耐は練達を生み、練達は希望を生む。そして希望は失望に終わることはない。

(新約聖書)

最近、研修などの場でお話しさせていただくことがあります。その際に割とよく出る質問に、「辛い時にどうやって市長は乗り越えるのですか?」という問い。「恥をかくこと」「修羅場を経験すること」は、結局、自分の成長につながるという考え方を私はかなりの程度、腹の底から持っているタイプですが、このことは、1900年前の新約聖書でもおおよそ同じことが指摘されています。一見、苦労や理不尽に思えることが、いずれ希望へと転化していく。何か意味があって、任務を与えられたと解釈して、いつの間にか絶望が希望に変わっていくことを体感することも、人生から教えられることの一つだと思います。

【タケウチ・ホンの気持ち(3)】

『後世への最大遺物』(内村鑑三)

人生の意味、働いている意味をふと考えた30代後半に読んで、迷いがなくなったきっかけとなった本。「人生の最大遺物」とは、何か。ネタバレになるのでここでは詳細は書きませんが、「金でも、地位でも、思想でも、事業でもない」と内村は言います。世の中への愛情や他者への想いを尊びながら、人生の意味を問いかけてくる書です。Kindleでも無料で読める短い本ですのでどうぞ。

全文はこちら:【市長からの手紙 vol.47】『WHY から始めよう』令和6年5月27日

令和6年10月15日

【市長からの手紙 vol.67】『行政とは最大の共感ビジネスである』

この言葉、若手職員向けの研修でよく口にしています。

限られた財源や資源をどう使うかには、市民の共感が必要です。

優先順位をつけて事業を展開するには、市民の共感が必要です。

行政だけではできない、民間やアカデミアと協働するには、市民の共感が必要です。

『人間が授かった大いなる才能、それは共感する力です』(メリル・ストリープ)

『本当にそうだなあと共感する時、人は心が開き、笑い、新しく生きる力を得る』(山田洋次)

私たちが行政を進めていく力の源泉は「いかに共感を作り出せるか」にあります。今、物質的に満たされた世の中で、多くの方は共感できるものを探しています。多様な価値観が存在するが故に、共感できる価値観や考え方を求めています。共感するからそのモノを買います、その土地へ動きます、その場所に投資をします。

さて、北九州市は「共感」を生み出せているでしょうか?「あの街はこの方向でがんばっているみたいだね。」「あの街の目指す方向性は素敵だね。」「あの街に関わってみたいね」「あの街に投資してみようか」。そんな思いを抱かせているでしょうか。私たちは、それを常に頭に置きたいと思います。

では、いかに「共感」を生み出せばいいのか。いくつかの鍵があります。

1つ目の鍵は「ビジョン」です。どんな街を目指しているのか、どんな価値を生み出そうとしているのか。それを新ビジョンで表現しました。「一歩先の価値観を体現するまち」であろうと宣言しました。「グローバル挑戦を続けるまち」であろうと宣言しました。その前提として北九州市の誇る人の「つながり」や、人の「情熱」や積み重ねてきた「技術」という原点を大切にすると宣言しました。これに対して「いいね!」をどれだけ獲得できるかが問われるのです。

新ビジョンの重点戦略である「稼げるまち」。ここでは、経済力や財政は「燃料」となります。燃料なくしては街は動くことができないから、十分に作り出す必要があります。ただ、それを元手に何を目指すのか、何を大事にしていくのか、に「共感」を得ることが必要です。例えば、再生可能エネルギーやサーキュラーエコノミーで、持続可能な社会を作る先導役になるという戦略があります。例えば、「未来の介護大作戦」のように、高齢化大都市の世界におけるフロントランナーになるという戦略があります。また、空港を最大限活かして、「アジアの物流ハブ」になるという戦略があります。創った元手を活かし、北九州らしさのある”志と思い”を落とし込んでいく。それが共感を生み出す1つの鍵です。市役所全体が、市政全体が、1つのベクトルを持って進むための大根本が「新ビジョン」です。

2つ目の鍵は「言葉」です。受け手の心に響くようなコンセプトやワードを作ることが大事です。役所的な、正しいけれど無機質な言葉では人の心は動かせません。新ビジョンに掲げている言葉だけを唱和しても仕方ありません。いわば新ビジョンは憲法のようなもの、いざという時に立ち返るべき”原点”ではありますが、それを個別分野や政策にどう落とし込むのか、どのような「コンセプト」に落とし込むのかが、むしろこれからは大事です。併せて、それをわかりやすいワードにどう落とし込んでいくのか。例えば、化粧品の会社や食べ物の会社が、あれだけ何億円もかけて、自分たちのブランドや魅力を言語化しているのに、行政には大したリソースもかけず、「突っ込まれなければいいや」という無難な言葉で終わらせるマインドがあります。コンセプトやワードは単なるキャッチフレーズやスローガンではありません。人の心を動かし、聞いた人が共感するという次元まで引き上げるからこそ、人は動き、お金は動き、街は動くのです。それを「見せ方の問題だね(大事なのは中身だよね)」と言って軽視してはなりません。

一つ一つの事業を大過なく、無難にやりこなす、運営するというマインドでは人は「共感」しない時代です。税金や保険料を”前払い”した市民の目線やニーズは、いまだかつてなく高くなっています。しっかりと、市政が目指している志や思いをコンセプトで、言葉で、表現すること。それによって、人は共感できるのです。「私たちの会社はつつがなく運営している会社です」と言うのも大事ですが、「私たちの会社はこのような世の中を作るために動いています」と言う方が共感を得ますよね。行政、役所というのは、前者になりやすく、前者の罠にはまりやすいのです。誰にも批判されないように、とにかく目の前のことを粛々と、淡々と、リスクを回避しながら、こなしていく。しかし、(それはそれで大切ですが)そのようなスタンスだけでは、共感を得ることはできない時代となりました。それでは、少なくなる若手人材が働くところとして志望してくれなくなりました。働く職員たちもワクワクドキドキしなくなりました。そうすると、とどのつまり、この街から自然に人がいなくなり、企業は手を引き、財政は厳しくなっていき、街は弱くなっていく。その逆回転を私は必ず変えたいと思っています。

そして3つ目の鍵は「熱量」です。市長はもとより、担当する職員の思いやパッションに共感することは往々にしてあります。中身うんぬん、頭での理解や損得だけではなく、その人が本気でやろうとしているのか、熱心に自分のことを思って動いてくれてるのか、そこに共感が生まれます。誠実であること、熱心であること、謙虚であること。そういう姿勢によって、人は共感します。私が企業誘致をする時、「何より北九州市職員の熱量にほだされた」ということをよく聞きます。福祉分野の人と話す時、「何より区役所の職員が本当に一生懸命考えてくれた」と聞くこともあります。人は感情の動物です。だから、その人の姿勢やあり方に共感をしてくれるのです。

もう一度言います。「行政とは最大の共感ビジネス」です。共感を生み出すには、小手先のテクニックではなく、しっかりとした志や腹の底から出る言葉や、思いや情熱が大事になってきます。共感を得ていくことで、多くの人を巻き込み、大きなうねりとなり、街がひとつになっていきます。批判や愚痴ではなく、提案や希望を語る。アラを探すのではなく、美点を凝視する。そういう街になっていくことが大切です。そうすれば、行政が描く未来像と、民間企業やアカデミアが描く未来とが同心円になっていきます。

皆さんもう一度、「これは市民の共感を得られるのか」「どうしたら市民の共感が紡げるのか」を常に基本に置いてください。そうでなければ、税金や保険料で市民の皆様からお金を預かり、それを執行させていただく行政としての仕事を果たしたことにはなりません。そして大きな希望や未来に向かって、市民全体が前向きに心を合わせていく、そういう街を目指しましょう。

『正しさだけでは人は動かない。共感には理屈よりも納得が必要なのである』(カルロ・ペトリーニ)

北九州市なら、必ず、できる。

皆さんの奮闘に感謝します。

北九州市長 武内和久

【今週のことば】

『努力ってのは宝くじみたいなものだよ。買っても当たるかどうかはわからないけど、買わなきゃ当たらない。』(北野 武)

ビートたけしさんが、きっと人知れず膨大な努力をしているんだろうな、ということを感じます。それをこんな親近感のある言葉で語る力、これも“共感”を生みますよね。努力したら見返りがほしい、代償がないなら人に尽くしたくない、そんなマインドを軽やかに吹き飛ばしてくれる言葉です。

【タケウチ・ホンの気持ち(20)】

(読む篇)

『夜と霧』(ヴィクトル・E・フランクル)

人類史に輝く不動の名著。先日、この本をまだ読まれてない方も意外と多いな、と感じたので、改めてお薦めしておきます。人類の生んだ貴重な書物のひとつだと思います。「唯一残された、生きることを意味あるものにする可能性は、自分のありようががんじがらめに制限される中でどのような覚悟をするかという、まさにその一点にかかっていた」(p.112)。人生で一度は読んでいただきたい本です。

全文はこちら:【市長からの手紙 vol.67】『行政とは最大の共感ビジネスである』令和6年10月15 日

「知る」から始まるまちの活性化

──最後に、これから取り組んでいきたいことや、思い描いていることをお聞かせください。

森川:まちが活性化するには、市内外に対して「このまちが今どういう状態で、何をしているのか」を知ってもらうことが大切です。そこが抜けていたら、人が来ることもありませんし、投資を呼ぶこともできません。「知ってもらう」ことでまちが動いていくのだと思います。

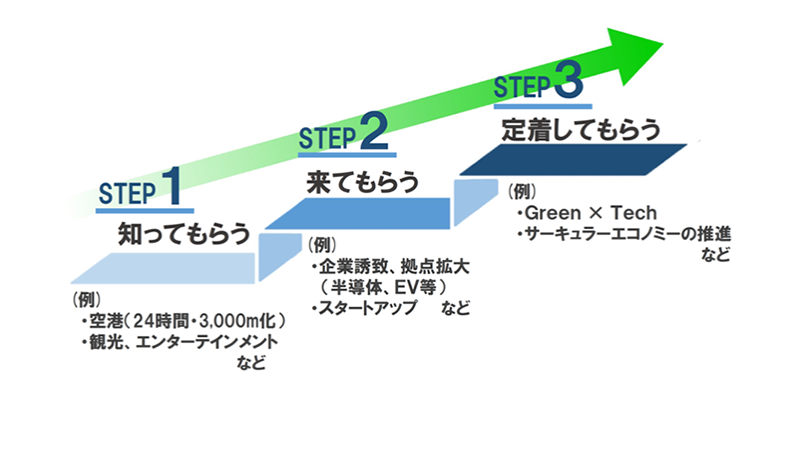

武内市長も「稼げる街」の戦略として、「STEP1:知ってもらう(注目)」「STEP2:来てもらう(企業・観光客・投資の誘致)」「STEP3:定着してもらう(住んでもらう)」という3つのステップを掲げており、だからこそ広報PR活動に力を入れています。

森川:知ってもらうためのテクニックにはいろいろありますが、武内市政に変わってからは、「どうすれば注目を得られるのか」ということを特に意識するようになったと思います。例えば今回、「すしの都課」で注目を集めることができ、先日行った富山県の新田八朗知事との「すし会談」では話題をさらに集めました。

毎月何かしらメディアに取り上げてもらえるような取り組みをすることを、武内市長から宿題としてもらっているので、これからも常に仕掛けをつくっていきたいですね。

参考:~北九州市×富山県で日本の食文化を世界へ!~北九州市長と富山県知事の「すし会談」が行われます!

上田:また、今年4月からは「×(かける)エンタメ」というプロジェクトがスタートしています。これは北九州市の市政全体をエンタメ化していこうという取り組みで、「いい話だけをされても響かない」というところから、一歩進んでどうやってそれを尖らせて、ただの「いい話」で終わらせずに情報を「届ける」か、というチャレンジに乗り出しているところです。

その中で私たちが新たに始めたのが、「エンタメ政策担当」として事業の初期段階から関わること。これまでは、事業が完成してから「これをうまく戦略的に広報PRしてください」と渡されることが多かったのですが、その段階ではできることに限界があります。事業の上流から関わることができるようになったことで、「ここをこうするともっと広がるんじゃない?」「このコンテンツとこのコンテンツを組み合わせたら、絶対におもしろくなる」と伝えられるようになりました。

少しずつ、職員のみんなが「届ける」という作業を始めています。一歩引いた立場から企画に関わり、伴走しながら広報PRを一緒につくっていく。それ自体が、私の考える「エンタメ化」であり、北九州市の新しい作戦です。

まとめ:仕掛ける「エンタメ政策」と根底にある「共感PR」

先入観に覆われて過小評価されていたまち本来の魅力を、丁寧な広報PRの積み重ねによって取り戻していく。北九州市の取り組みからは、そんな確かな手応えが伝わってきました。

森川さん、柳井さん、上田さんの話で印象的だったのは、単なる情報発信ではなく「なぜ伝えるのか」を問い続ける姿勢。市民だけでなく、市外から訪れる人たちにも北九州市の魅力を感じてもらえる工夫と、話題性を大切にした取り組みの数々に、自治体広報の可能性が広がります。

「知ってもらうこと」からすべては始まる。その原点に立ち返り、企画の上流から「どう届けるか」を設計していく北九州市の広報PRは、地域ブランディングに課題を抱える自治体にとって、大いに参考にしていただけるのではないでしょうか。

「毎月新しい話題を!」と掲げる、北九州市のエンタメ性溢れる政策、PRにこれからも注目です。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする