足利銀行が、検索型AI-FAQ「Helpfeel」を導入

非対面の顧客接点をFAQで強化し、お客様の利便性を向上

株式会社Helpfeel(京都府京都市、代表取締役/CEO:洛西 一周、以下「当社」)は、株式会社足利銀行(栃木県宇都宮市、取締役頭取:清水 和幸、以下「足利銀行」)に、検索型AI-FAQ「Helpfeel(ヘルプフィール)」を導入いただいたことをお知らせいたします。

足利銀行は、デジタルを活用した非対面チャネルの充実のため、FAQに検索システム「Helpfeel」を導入し、お客様の利便性向上を目指します。金融DXを推進する当社はFAQシステムを通じて、足利銀行のデジタル顧客接点の強化をサポートします。

■定型的な内容はFAQで自己解決を促し、

有人対応はコンサルティングに注力

めぶきフィナンシャルグループ(FG)傘下の足利銀行は、FGとして策定した「DX 戦略ロードマップ」に基づき、デジタル化に向けた体制づくりを推進しており、2023年11月には、経済産業省から「DX認定事業者」に認定されています。

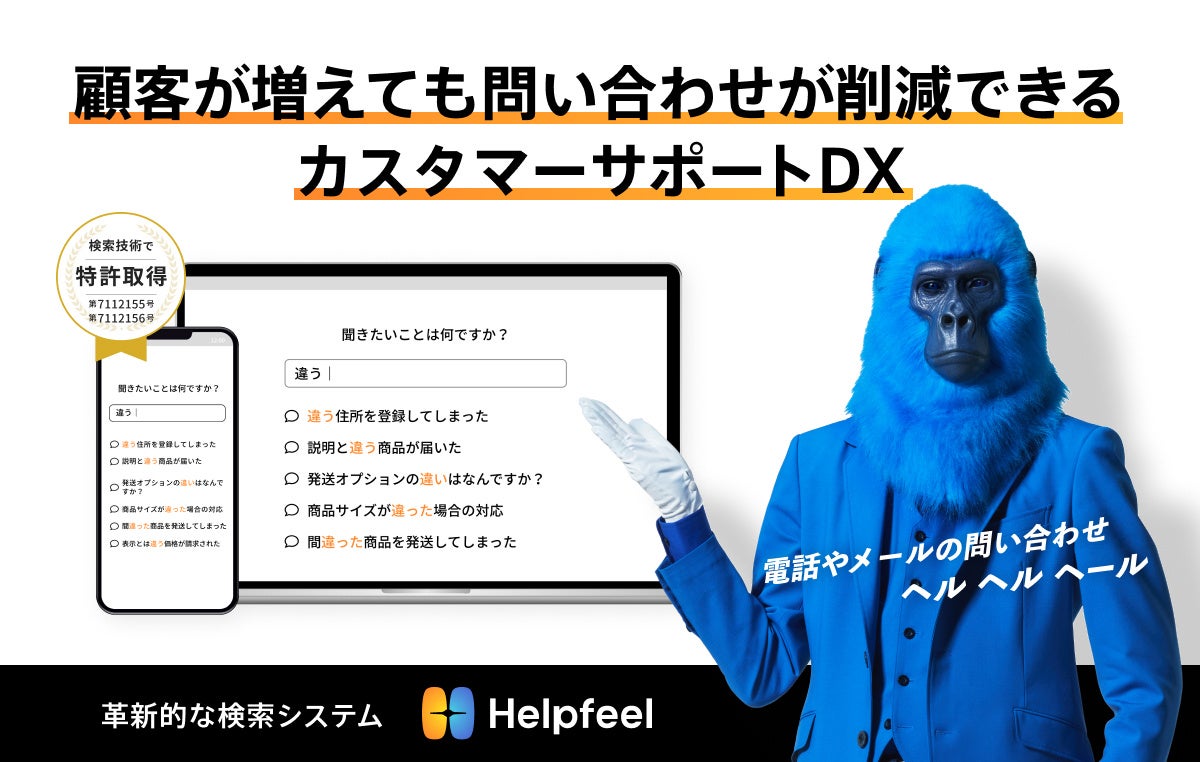

この度、デジタルを活用した非対面のサービスを充実させるため、足利銀行の検索型AI-FAQ「Helpfeel」を導入いただくこととなりました。「Helpfeel」は特許取得済みの検索技術によって、お客様が調べたい意図を予測し、適切な回答に導くことが可能です。

現在、足利銀行には、インターネットバンキングやアプリの利用方法、カードや印鑑の紛失、金利や手数料などに関する問い合わせが、主に電話経由で毎月4,000件以上寄せられております。電話口では、こうした定型的な内容であってもお客様をお待たせする場合がありますが、「Helpfeel」のFAQによって、いつでも、手軽に、お客様自身で疑問を解消(自己解決)できる環境を提供します。

今後、足利銀行では、電話オペレーターが口頭でのご説明に加えて、該当のFAQをご案内するなど、よりきめ細やかな対応にもFAQを活用する予定です。また、定型的な問い合わせの削減によって生まれた余力は、コンサルティングなど、人にしかできない業務に集中させ、行内の生産性向上を図ります。

足利銀行は「Helpfeel」を活用し、非対面チャネルでの顧客利便性の向上を目指します。当社は、FAQシステムの提供を通じて、足利銀行とお客様のデジタル接点の強化に向け、サポートを続けてまいります。

「Helpfeel」導入ページ:https://helpfeel.com/ashikagabank-faq

■当社の展望:地銀全体のCX向上へ

当社が実施した調査(※)では、金融機関のカスタマーサポート利用者の9割が「サポート時の不満がサービスへの不信感に繋がる」と回答しており、カスタマーサポートの改善がサービスそのものの価値を高めることが分かります。

当社は「Helpfeel」によりカスタマーサポートを迅速・正確にし、金融機関のCX(カスタマーエクスペリエンス)を向上させることで、全国の銀行様の顧客関係活性化を目指しております。今後も、「Helpfeel」によりCX向上に取り組む金融機関様と連携し、金融機関全体のCX向上を推進してまいります。

※ 2021年 株式会社Helpfeel(旧社名Nota株式会社)

「金融関連サービスのカスタマーサポート実態調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000027275.html

■Helpfeelの地銀CX向上の取り組み:

地方銀行向けHelpfeel共通プラットフォーム

地方銀行のお客様へ「Helpfeel」を導入いただく中で、多くの銀行様が、顧客の問い合わせ対応について下記のような課題を抱えていることが分かりました。

1、非対面の問い合わせが増加

2、一般ユーザーが使用する用語と金融機関ならではの専門用語の乖離

3、多種多様な商品・サービスと膨大な情報コンテンツ

当社はこれらを業界全体の課題として捉え、質の高いFAQコンテンツを迅速に提供すべく、「Helpfeel」ユーザーの銀行間でFAQ構築に関するデータを共有する「地方銀行向けHelpfeel共通プラットフォーム」を展開しております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000027275.html

■検索型AI-FAQ「Helpfeel(ヘルプフィール)」について

カスタマーサポートの負荷を劇的に削減

「Helpfeel」はAIを活用した検索技術により、顧客が調べたい意図を予測して自己解決へ導くSaaS型のFAQサービスです。

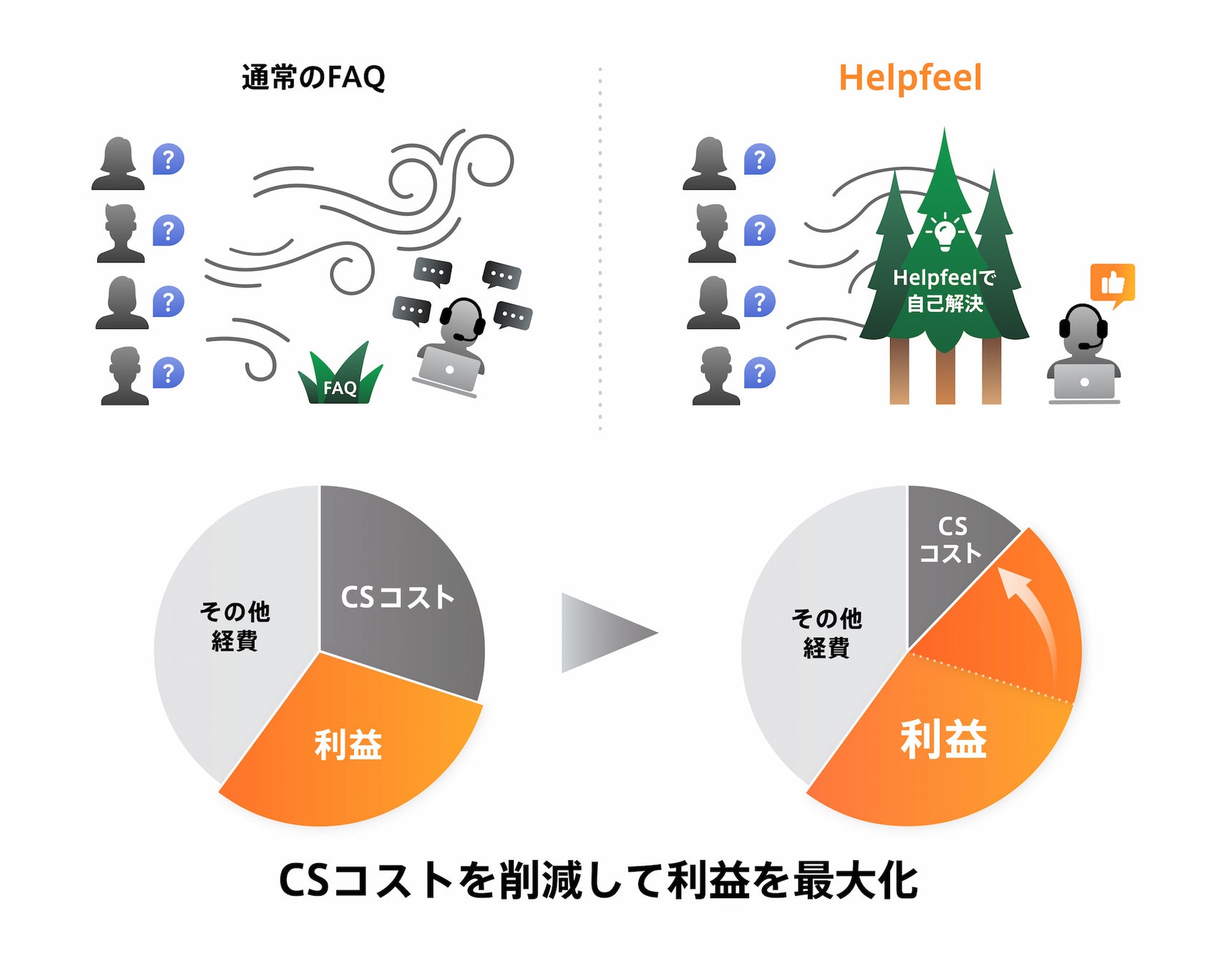

問い合わせを「風」に例えるとFAQは「防風林」。防風林が機能しない場合、疑問の強風にあおられ、問い合わせに追われてしまいます。防風林(FAQ)を機能させることで、強風(問い合わせ)の被害を防ぐことが可能です。不要な問い合わせを減らし、カスタマーサポート(CS)を劇的に効率化、CSコストを削減して利益を創出します。

Helpfeelサービスサイト:https://www.helpfeel.com

▼Helpfeel受賞歴

-

「Industry Co-Creation(ICCサミット)KYOTO 2023」

ガーディアン・アワード優勝、ガーディアン・カタパルト優勝 -

「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」FAQシステム部門 6つの賞受賞

-

「Industry Co-Creation(ICCサミット) FUKUOKA 2023」

ガーディアン・アワード優勝 -

「2021年度グッドデザイン賞」受賞

-

「Industry Co-Creation(ICC)サミットKYOTO 2021」

「SaaS RISING STAR CATAPULT 次のユニコーンを探せ!」優勝

▼Helpfeel導入企業(一部)

株式会社足利銀行

創業:1895年10月1日

代表者:取締役頭取 清水 和幸

所在地:〒320-8610 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

サイト:https://www.ashikagabank.co.jp

株式会社Helpfeel

創業:2007年12月21日(2020年12月4日に日本法人を設立)

代表者:代表取締役/CEO 洛西 一周

京都オフィス:〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110−16 かわもとビル5階

東京オフィス:〒105-7105 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

サイト:https://corp.helpfeel.com/

株式会社Helpfeelは、2007年に米国シリコンバレーで創業したSaaSスタートアップです。経産省IPA未踏ソフトウェア創造事業天才プログラマー認定された洛西 一周(CEO)と、米Appleに招かれてiPhoneのフリック入力システムを開発したUI研究の第一人者・増井 俊之により誕生しました。

Helpfeelは「情報格差(ナレッジギャップ)」という社会問題に向き合い、3つのクラウドサービスの開発・運用を行っています。

・AI技術を活用した特許取得のFAQの検索システム『Helpfeel ヘルプフィール』https://www.helpfeel.com

・組織が変わるナレッジイネーブルメントツール『Helpfeel Cosense コセンス』https://cosen.se/product

・画像や動画の瞬間キャプチャー/共有ツール『Gyazo ギャゾー』https://gyazo.com/about

【Helpfeelに関する資料ダウンロード・お問い合わせはこちら】

お問い合わせ:https://www.helpfeel.com/contact

サービス資料:https://www.helpfeel.com/download_resource/helpfeel_service_guide

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像