2013年に設立された株式会社SmartHRは、2021年にシリーズDラウンドで約156億円を調達し、ユニコーン企業の仲間入りを果たしました。

サービスと企業が順調に成長を続ける中で、広報・ブランディングにおける課題とそれに対応するためのさまざまな施策も実施。マーケティンググループ マネージャーの荒木さんと広報の洪さんによる、拡大期における広報・ブランディングについての分科会の様子をレポートいたします。

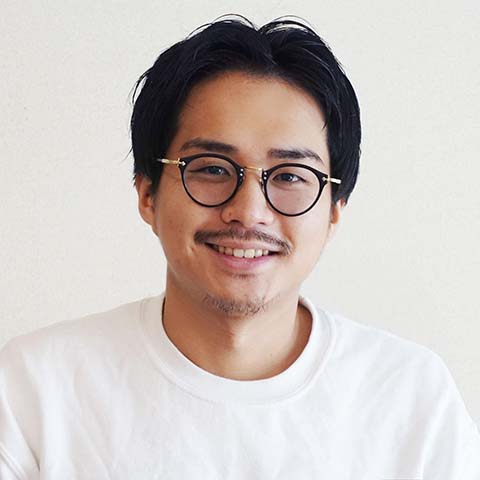

株式会社SmartHR マーケティンググループ マネージャー

ポータルサイト、ウェブメディアなど複数のウェブ系企業でマーケティングを経験した後、2016年に株式会社SmartHRに入社。以来マスマーケティング領域のPJを先導し、2021年にブランドマーケティングおよび広報チームのマネージャーに就任。趣味は読書とギターとフリスビーとけん玉とワイン。

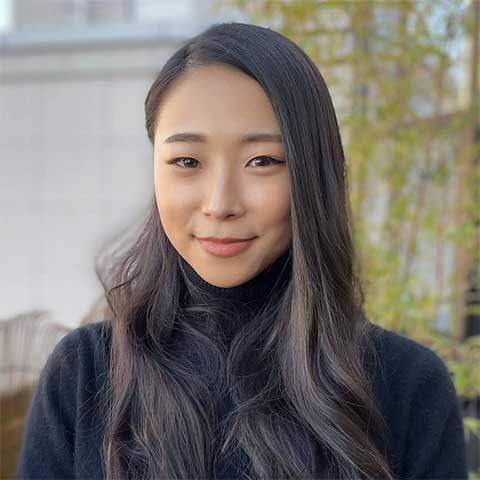

株式会社SmartHR 広報

アパレル企画PR会社でアパレルブランドのPRや化粧品開発を経験し、その後PR会社に入社、主に自治体やIT企業のPRや危機管理案件を担当する。2020年9月、株式会社SmartHR入社。広報業務を推進しつつ、組織体制の強化や危機管理を行う。

株式会社SmartHRの最新のプレスリリースはこちら:株式会社SmartHRのプレスリリース

小さな発信を積み重ねた立ち上げ期の広報

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」が正式にリリースされたのは2015年の11月、その後、2016年に一人目のマーケティング担当として荒木さんが入社しました。今でこそ戦略的な広報・ブランディング施策を展開していますが、立ち上げ期は戦略を踏まえて能動的に動くということは少なかったそうです。

戦略的な動きは少ない中でも、HRテクノロジーというカテゴリーやSmartHRの認知を向上するための活動は、機会を逃さず実行してきました。

- 小さなアップデートも必ず情報発信

- 登壇・出演・取材の機会はできる限り対応

- ピッチイベントも積極的に参加

- HRテクノロジーやBtoB SaaSを広め、啓蒙するイベントを主催

また、「堅いサービスだからこそ、やわらかく、カジュアルにコミュニケーションを行う」という共通認識はあったものの、厳密に言語化はされていなかったとのこと。言語化ルールの制定については会社拡大期にされることとなります。

戦略的に動き始めた5~7年目

2018年にはシリーズBの資金調達を行い、2020年までに登録企業は3万社、従業員数は300名に到達。規模が拡大する中でより中長期的な目線で何をすべきかを考えた時期です。ブランド戦略の検討、サービスビジョンの策定にも着手し、2020年1月にはブランドマーケティングを専門的に担うユニットが誕生、マーケティング・広報全体で16人の体制となります。

社会的責任を認識する中で、危機管理体制を構築

社内では導入企業や従業員数が増える中で社会的責任を認識し、予期しない出来事が発生しても対応できる体制が必要ではないかという社内の声もあり、危機管理体制の構築が始まりました。危機管理広報チームは、グループを横断して構成されており、トラブルが発生した際のリサーチと、それに付随する対応方針の策定、取締役陣との連携が主な役割。

取締役陣と連携して意思決定を行った後、取締役陣は社外関係者に対し連絡を、危機管理広報は社内・メディアからの問い合わせに対しての連絡を担っています。

そして、社内へ情報共有をする際は、まず危機管理広報からマネージャーへ状況と全体方針を周知し、その後、マネージャーから各メンバーに細かな対応方針などを加えて説明をしてもらう体制を作っています。

このように体制を整え、メンバーから危機管理広報へ直接質問が上がりやすくすること、情報共有が複雑にならないようにすることを意識しているとのことでした。

ブランディングと、信頼感の醸成を意識した8~9年目

2021年からは社内広報や採用広報の担当を設置し、コーポレートPRの強化にも取り組むなど、これまでの取り組みを強化しつつ、体制を更に固めた時期。会社の規模が拡大し、ステークホルダーの数も増える中で、情報発信においては企業としての信頼感の醸成を重要視し、自分たちが伝えたいメッセージを適切に伝えることを意識した広報を展開しています。

ブランド戦略の軸である「BtoBtoE」と情緒的価値

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」は、導入した企業の全従業員が触れるサービスです。だからこそ、導入を決定した担当者の先にいるemployee(E)まで考える「BtoBtoE」をテーマにしてすべてのコミュニケーションを考えられており、サービスビジョンには「Employee First.」が据えられています。

「BtoBtoE」をテーマにすることで、機能的価値に加えて情緒的価値を押し出しやすくなります。機能的価値が差別化しづらい中で、情緒的価値は消費者が感じ取りやすく、その分差別化につながるとのこと。

2020年に新設されたブランドマーケティングユニットでは、マス領域(CMなど)でエンゲージメントは浅いものの数万人から数百万人へのリーチを獲得し、エンゲージメント領域(イベントなど)で数百、数千人規模のリーチだが深い体験をしてもらう、といったように2軸を考えることで広さと深さを担保しています。

エンゲージメント領域で実際に行ったのが「WORKandFES」というイベント。BtoB企業のカンファレンスとなると、申し込み必須にして見込み顧客獲得を目的に据えるケースもありますが、申込不要・無料で誰でも見ることが可能です。これにより、SmartHRが「働くすべての人」にとって必要なサービスであるといった「BtoBtoE」の考え方を多くの方に感じ取ってもらいたいという狙いがありました。

一方で、マス領域におけるCMにおいても、担当者にとって何ができるかではなく、SmartHRを導入したことによって得られる会社全体への便益や、気持ちよさといった部分を主軸に据え、機能面は紹介しなかったとのこと。一貫して「BtoBtoE」を情緒的価値として押し出すからこそ、SmartHRらしさが消費者側にも浸透しているのでしょう。

従業員目線とメディア向け勉強会

広報領域における施策として挙げられていたのが、シリーズDにおける資金調達の記者会見。コロナ禍を受けてオンラインで実施されましたが、いわゆるユニコーン企業となったことで従業員目線でも受け止め方が変わるタイミングでもあり、自分事としてもらうために記者会見を社内にも中継を行ったそうです。社内中継用のカメラを入れて、登壇者のソワソワ感もすべて中継することで、従業員は感想を述べ合いながら視聴ができ、従業員のエンゲージメント向上や事業理解を深めることにもつながったと述べられていました。

一方で、新機能の発表に合わせてメディア向けの勉強会も開催。SmarHRが人事・労務のプロダクトであるため記者の方々に内容をご理解いただく難しさも感じられていた中で、新たな人材マネジメント機能の公開をきっかけとして、人事労務の基礎からお伝えする勉強会に至ったそうです。記事掲載を目指すよりは正しくご理解いただくことに重きを置いていたため、記事に関するKPIはおかずに招致数を計測。記者会見に比べると肩肘張らずに実施できたそうで、勉強会ならではの良さを感じました。

憶測を生みやすい代表交代、広報はどう伝えるか

2021年11月に発表された代表取締役の交代。憶測を生みやすい内容であるがゆえに、丁寧なコミュニケーションが求められていました。ここでは社外に発表する前に、まず社内に対しての情報共有を念入りに行ったそうです。

具体的には、全社会議の場において代表からのメッセージ動画を流し、伝えなければいけない情報を適切に伝達。その2日後に全従業員の時間を確保して、実際に創業者の宮田さんと新社長の芹澤さんが社員からの質問にその場で答えるという二段構えの構成に。イベント後のアンケートでは不安がなくなった・むしろ楽しみになったと答えた方もかなりいらっしゃったそうで、一見するとネガティブな場をプラスに変えることに成功しました。

社内で適切にコミュニケーションが取れたと確認したうえでの社外への発表では、プレスリリースに合わせて宮田さんがブログで交代するに至った自分の心境などを語ったり、経営陣の取材の場を設定したりすることで、変な憶測を避け、ポジティブな交代である事実を伝えることを意識したとのことでした。

質疑応答|株式会社SmartHR 荒木氏 洪氏

定量的な設定をしていないというようなお話もありましたが、目標の設定や他部署にどう成果を伝えるかなどのアドバイスをいただきたいです。

荒木さん:ブランディングの中でもマーケティング文脈のブランディングですので、細かく調査をかけたり、商談のデータを分析するなどして、自社がどのポジションを取ればいいのかを見ています。ブランドの視点では、特にどう印象が変わったのかなどを見ています。

洪さん:広報では、今は記事掲載件数など数字のKPIは持っていません。広報で大切にしているのは「自分たちが伝えたいメッセージを適切に発信し、ご理解いただけたか」と「社会とのギャップをどれだけ埋められたか」です。もともと広報としての目標は経営の目標と紐づけています。自分たちを取り巻く環境の現状分析結果と、その目標との差分を数字ではないところで可視化して、その差分を埋めるためのアクションをします。

危機管理体制を整え始めた際、エンジニア等の関係各所にどのようにアプローチされたのでしょうか?

洪さん:それまでは、危機管理体制が必要か否かもほとんど議論に上がっていませんでした。法務やIRチームから、いつ自社が関係する危機が起こるかわからないという声が上がり、広報から見てもそうだという話になって動き出したというのがスタートです。特定の課題があったから出来たチームではなかったので、体制を整え始めたときは大きくはアプローチもしておらず、まずは有志で集ってマニュアルを作成し、その後全社に対して周知活動を行った形です。

社員の皆さんに自分事として会社の動きを捉えてもらうに際して、意識していることはありますか?

洪さん:SmartHRには情報をオープンにする文化があり、ほとんどの情報は誰でもアクセスできるようになっています。一方で、記者会見のような広報管轄のイベントは社外に向けたものなので、社内に適切に内容を伝えられていないのではという課題も感じていました。会社のカルチャーに照らし合わせて、自分たちが従業員に対して何ができるのかという点から取り組みを考えています。

荒木さん:SmartHRはひとつのプロダクトに集中して運営しているので、情報の分断が特に起きてはいけない事業内容になっています。そのため持っている情報が同じであることが重要であるという意識も前提としてあるかと思います。

広報戦略を立て始めるにあたって、どんなことを課題に感じられていたのでしょうか?

洪さん:それまでの広報施策はどうしても点になっていたので、それらを立案段階から線でつなぐことで、自分たちの目標に対して着実にたどり着く道が見えてくるのではないかと考えました。特定の大きな課題があったわけではありませんが、すべてを線でつなげることで、一つひとつの施策もより効果を持つのではと思い、テコ入れして戦略を立てる方向に踏み切った、という背景です。

社内広報がオープンである印象を受けましたが、オープンにすることによる弊害はあるのでしょうか?

洪さん:今のところ大きな弊害は感じません。もともとSmartHRが創業期から情報をオープンにすることを大切にしていたので、社内と社外での情報の取り扱いなど従業員の理解もあります。センシティブな情報がある場合は、「こういった理由で共有ができません」という共有を行うことで、隠しごとがあるのではといった不安も払拭するようにしています。

荒木さん:会社の情報にアクセスしやすいことはリスクになりえるかもしれませんが、従業員への研修等も行っています。

広報担当以外の方に協力してもらうにあたって、工夫されていることはありますか?

洪さん:広報に限らず、カルチャーのおかげで協力してもらいやすい環境が作れているというのはあるかと思います。例えばエンジニアや営業の間で、積極的に取り組みを言語化してナレッジとして共有したり、採用のイベントをそのまま社内に中継して、自分たちがどんなことをしているのかを知ってもらう機会を生んでいたり、協力をいただくに至る土台ともなる発信を互いに積極的に行っています。

分科会まとめ|株式会社SmartHR 荒木氏 洪氏

最後にお二人から総括を兼ねて広報・ブランディングにおいて大切にしていることをお話いただきました。

洪さんからは、SmartHRの広報では社会に対して透明性と倫理観を持って接することを大事にしており、企業を必要以上に大きく見せず今の状態を正しくそのまま受け止めていただくということを大切にみなさんとコミュニケーションを測っているとまとめていただきました。

荒木さんは、ブランド戦略の観点だとどこから着手すればいいかとかわからないことも多い一方で、明確に「どの課題を解決したいのか」があった方がいいと思っており、SmartHRもBtoBtoEという戦略の元で軸足をぶらさずにやっていくことが大事だと考えているとのことでした。また、洪さんと同様に、ブランディングはともすれば盛って見せることが起こりがちだと思う一方で、実際に存在する価値を見つけて、それを情緒的にしっかり伝えていくことが大事だと思っているとのことでした。

広報・ブランディングの現場では「少しでも良く見せたい」という想いが働くことも少なくありません。一方で、現在のSmartHRさんの躍進を見ると、企業のビジョンやミッションを元に、社外・社外のあらゆるステークホルダーに対して誠実なコミュニケーションを測ることこそ、最終的な成果につながるといえるのではないでしょうか。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする