本稿は、高岡 慧氏による寄稿です。

社会にこれまでなかった価値を創造していくスタートアップ企業にとって、重要な役割を持つ広報PR活動。多くのスタートアップ企業が重要視している一方、地方のスタートアップ企業はどう差別化を図るのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、学生時代より地元である富山県や地方のための活動を行い、現在は東京のスタートアップ企業での広報PR、また複業として地方のスタートアップ企業で広報、ライターとして活動する高岡 慧氏に執筆していただいています。

(この記事を読んでいただく方へ)

「自分たちの取り組みを、世の中に伝えきれていない」

「代表が自ら発信しているけど、そろそろリソースが限界……」

そんな地方のスタートアップ経営者は多いのではないでしょうか。

私は現在、複業で地方スタートアップ2社の広報を担当しているのですが、やはり上記のような悩みからお仕事の依頼をいただくことが多いです。

そこで今回は、地方スタートアップこそ広報で差をつけられる理由と、まず初めにやるべきことをご紹介します。

広報は地方企業こそ優位に働く。押さえておきたい3つのポイント

人手も資金も限られているスタートアップでは、なかなか創業期から広報の優先度を高めることは難しいと思います。しかし、私は地方こそ広報をやるべきだと考えます。まずは、なぜ地方スタートアップに広報が必要なのか、理由を3つご紹介します。

1. 地方紙を軽視しない。掲載の積み重ねが全国区につながる

地方の方は、意外と地方紙への掲載を軽視している方が多いように見受けられます。しかし、広報に注力するのであればまずは地方紙に“定期的に”掲載されることを目指しましょう。

前提として地方紙は、その地域で圧倒的な普及率を誇っていることが特徴です。たとえば私の地元、富山県では北日本新聞が普及率1位となっています。販売部数は208,637部、普及率は48%と数字を見るだけでも圧倒的な影響力を持っていることがわかります。

いきなり全国区のテレビや新聞掲載を目指そうとしても、かなりハードルが高いです。一方で地方紙は、地域密着のニュースや出来事を大きく取り扱う傾向があるため、掲載のハードルが低いです。全国紙やテレビではなかなか取り上げられない話題でも、地方紙であれば掲載の確率が高まります。

そして地方紙に掲載されると、他のメディアからの信用度が高まるため、掲載を見たWebメディアやテレビからインバウンドで取材が舞い込んできたりします。実際に私が支援している会社でも、掲載後に大学や経済団体からお問い合わせがきたり、他のメディアから取材依頼がきたりしています。地方紙を起点に、報道の連鎖を巻き起こすことが可能なのです。

一度掲載されたことがあるからといって、地方紙をおざなりにしないようにしましょう。大事なのは継続的に、何度も掲載を獲得することです。いきなり全国区を目指すのではなく、まずはその地域での知名度を上げていくことを意識してください。

2. “地方”のスタートアップは希少性が高い

2022年1月、岸田首相が年頭記者会見にて「スタートアップ創出元年」を宣言し、スタートアップへの投資額を5年で10倍にする目標を掲げました。国を挙げてスタートアップ創出を目指す中で、地方のスタートアップがより注目されています。なぜなら、スタートアップのほとんどが大都市圏に集中しているため、地方スタートアップは貴重な存在なのです。

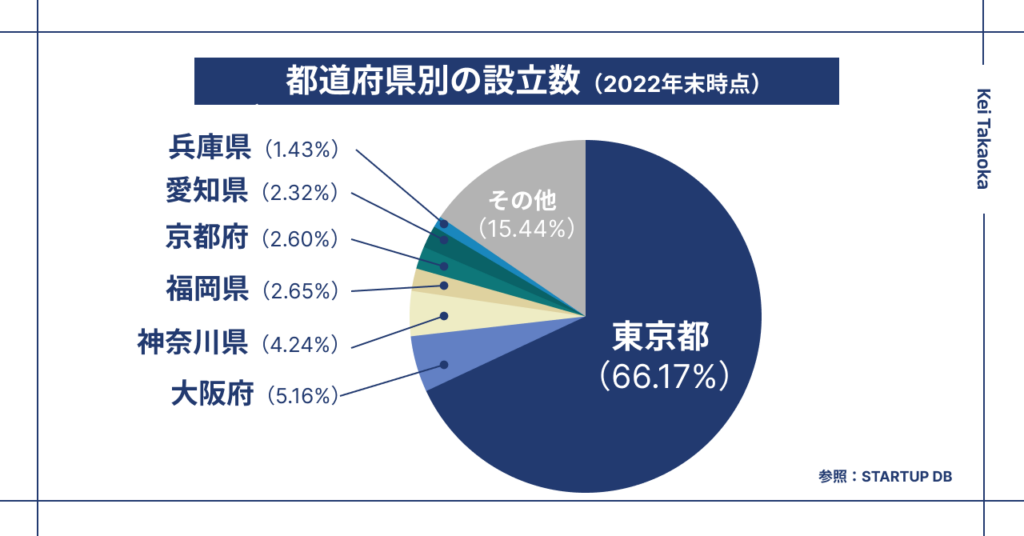

STARTUP DBの調査によると、2022年末時点で東京に本社を置くスタートアップは10,395社と、日本のスタートアップの約7割が東京に立地しているそうです。そのため地方のスタートアップであるというだけで、かなり注目される存在なのです。

3. 成長企業は広報が強い。経営機能の一部という認識を

地元に帰って「東京の企業で広報をやっている」と言うと「SNSを担当しているってこと?」と聞き返されることが多いです。その度に地方ではまだまだ広報の重要性が伝わっていないのだなと感じます。広報は情報発信をすることだけが目立ちがちですが、経営機能のひとつとして位置付けられています。

2023年6月、日本広報学会から「広報」の最新定義が発表されました。これは1995年の設立以来初めてのことで、大きく変わったことは広報が明確に経営機能のひとつであると位置づけられたことです。広報は人事機能、マーケティング機能、販売機能、財務機能などと並ぶ重要な機能であると発表されたのです。

【広報の定義】

組織や個人が、目的達成や課題解決のために、多様なステークホルダーとの双方向コミュニケーションによって、社会的に望ましい関係を構築・維持する経営機能である。

パブリックリレーションズとは – 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会

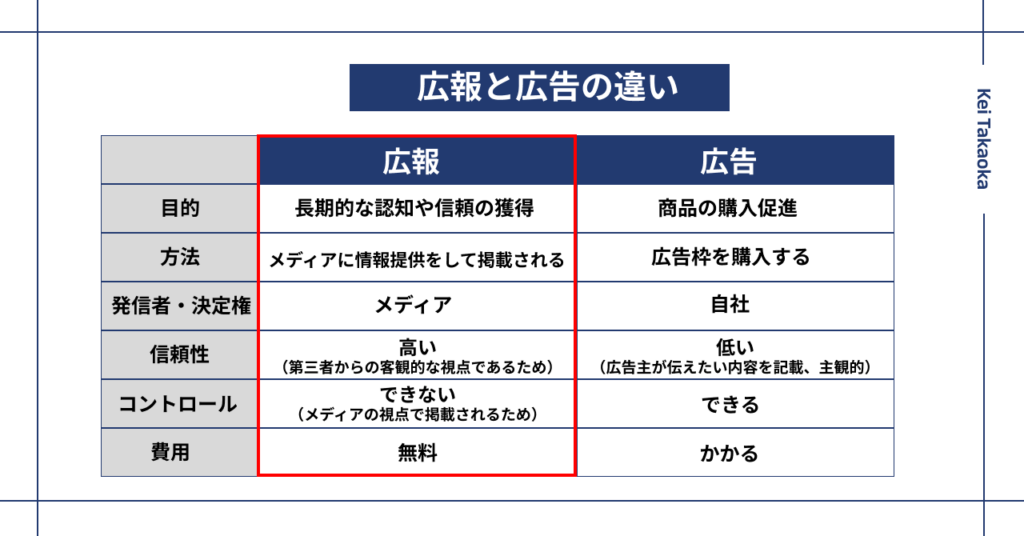

広報は広告と混同されることが多いです。広告はお金を払いターゲットに向けて直接的にメッセージを伝える即効薬です。一方広報は、メディアなどの第三者を巻き込み、じわじわと新しい考え方を浸透させる漢方薬としての役割を持っています。創業期から力を入れておくことで、中長期的に効果が現れ始めるのが広報なのです。

また、広報は情報発信をする以外にも広聴の機能を持っています。社会の当たり前と、自社の当たり前は往々にして異なることがあります。社会の変化をいち早く感知して社会とのギャップを自社にフィードバックしたり、社会や消費者からどう評価をされているのか聴いたりすることも大事な役目なのです。創業期から広報に注力しておくことで、中長期的に事業成長を加速させることができるでしょう。

闇雲に発信しない。まず何からやるべきか

ここまで、地方スタートアップに広報が必要な理由について解説してきました。では、広報に注力するといってもまずは何からやるべきなのでしょうか。この項目では3つを厳選してご紹介します。

1. 理想と現実のギャップを言語化する

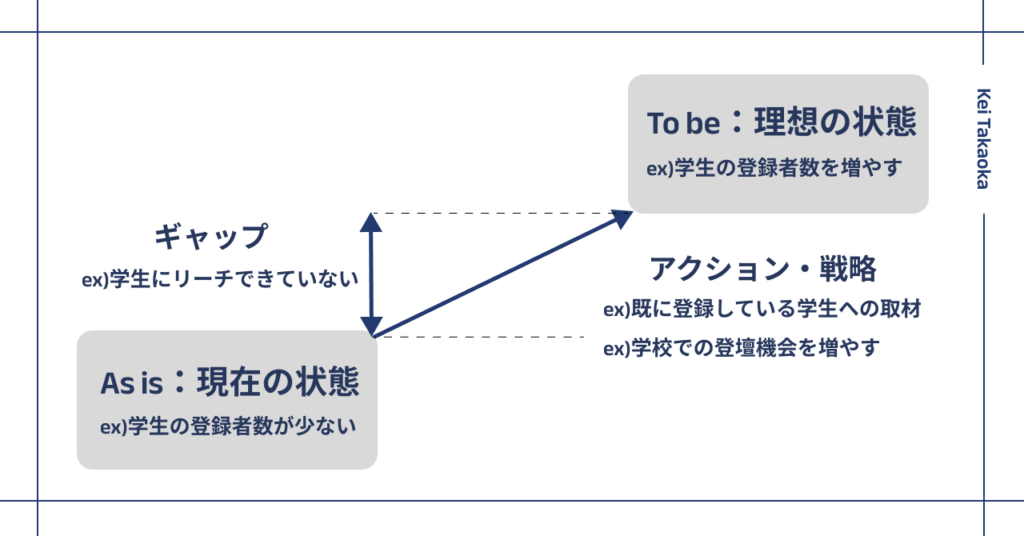

広報は事業課題により施策が変わってくるため、まず課題は何かを捉えることが大事です。そんなときに知っておきたいフレームワークが、「As Is:現在の状態」「To Be:理想の状態」です。現状とあるべき姿のギャップを分析し言語化することで、広報がやるべきこと、戦略が見えてきます。その際、どのようなターゲットに対してどのような行動変容を促したいのか、インサイトは何か、何を伝えたら良いかなどを整理すると良いでしょう。

例えば、学生の登録者数が少ないという現状があり、今後増やしていきたいという理想の状態がある場合、既に登録している学生にインタビューをして事例を発信する、学校での登壇機会を増やすためにアプローチするなどのアクションが浮かんできます。

2. 代表の想いを明文化する

起業するまでのストーリーは、その会社ならではの価値であり、差別化のポイントです。一方でなぜ起業したのか、どのような想いを持っているのかは、自社で発信をしていかなければ伝わりません。そのためまずは代表の想いを明文化することをおすすめします。そうすることでメディアに注目されるだけではなく、商品やサービスも訴求しやすくなります。ただ単に商品を売るのではなく、ストーリーとセットで語り共感を得ることで、自然と応援される企業になります。

3. 記者クラブに投げ込みをする

記者クラブとは、新聞社、テレビ局、通信社などの記者が集まる団体のことです。記者クラブに投げ込みをすることで、加盟しているメディアに対して一斉に情報を届けることができます。各地域に県政記者クラブや市政記者クラブがあるため、イベントなどがある際には自社のネタが該当する地域の記者クラブに投げ込みをしてみましょう。

記者クラブは社会性や公共性が高い情報を中心に投げ込みを受け付けるため、営利目的のリリース内容にならないよう注意が必要です。例えば、ただ単に「イベントを開催します」「新商品を発売します」というだけではなく、地域のどのような課題を解決するものなのか、開発秘話などを含めると良いでしょう。

地方スタートアップだからこそ得られる恩恵を活用しよう

今回は、地方スタートアップこそ広報で差をつけられる理由と、まず初めにやるべきことを紹介しました。

私が複業で支援している企業は、記者クラブへの投げ込みやnoteでの記事公開、PR TIMESでの配信などを行った結果、地方紙への掲載や問い合わせ件数の増加、大学や経済団体から講演依頼が舞い込むなどポジティブな成果につながっています。

ちなみにPR TIMESでは「スタートアップチャレンジ」という一定期間最大10件のプレスリリース配信が無料になるプランがありますので、活用してみてはいかがでしょうか。

地方という地域性を武器に、スタートアップだからこそ得られる恩恵を活用し、ぜひこの機会に広報の強化について考えてみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする