製品が専門的で伝わりにくい、取引先との兼ね合いで情報開示に制限がある、そもそも社内で広報PRの重要性が理解されていない。広報PR活動を担う中で、こうした課題を感じている方も多いのではないでしょうか。一般生活者との接点が少ないBtoBの製造業では、広報PR活動の方向性が見えづらく、手探り状態の担当者も少なくありません。

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESでは、2025年7月22日に「企業の魅力を世の中に届ける。地域と業界を超えた情報発信と社内体制のつくり方。」をテーマに、ユーザー会を実施。世界1位のシェアを誇る「電動パワーステアリング」をはじめとした自動車部品の製造を手掛ける株式会社ジェイテクトから、水藤嘉亮さんにご登壇いただきました。

2年間で広報体制を構築し、現在の広報PR体制を整えるまでにどのような道のりを経てきたのでしょうか。本レポートでは、BtoB企業が全国に情報を発信する方法、社内体制のつくり方、情報発信の軸について、当日お話しいただいた内容をまとめています。

株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市):最新のプレスリリースはこちら

株式会社ジェイテクト 経営企画部経営企画室 広報課長

大学卒業後、新卒で電通テックに入社。愛知万博や住宅展示場、自動車メーカーなどのイベント関連の業務を担当し、その後ウェブサイトやインタラクティブメディア関連の企画などを担当。2012年にジェイテクトに入社。広報業務を7年担当し、約2年の営業企画部門を経て、2021年11月より現職。年間100本のプレスリリース、グループ連携の広報体制で企業ブランドを構築。

広報PR戦略の起点は「現在地」の把握から

ステークホルダーとの良好な関係づくりに不可欠な広報PRですが、「何から始めればよいのかわからない」という悩みを持つ担当者も多いのではないでしょうか。セミナーの冒頭では、広報戦略を考える際にまず取り組むべきポイントについて語られました。

定量調査で自社の「現在地」を知る

広報PR戦略を考える際にまず大切なのは、自社の現状を客観的な数値を用いて正しく把握すること。ジェイテクトでは年2回、約2,400人を対象にしたインターネット調査を実施し、自社単独の認知度だけでなく、トヨタグループ内の他企業、同業他社、大手BtoB企業との比較を行っています。他社と比較することでより正確に自社の現在地を把握できるのだそうです。

また、調査では自社を「知っているかどうか」だけでなく、「知っている」と答えた人が「どのような印象を持っているのか」も調査。「トヨタグループの企業である」という認識がもっとも多い一方で、2030年に向けて掲げている「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」というイメージは十分には伝わっていないことがわかっています。さらに、結果を年齢・性別・職業・地域ごとにセグメント分析したところ、本社のある中部エリア以外の地域、特に関東・関西での認知が低いという結果に。各地域での認知度向上は、従業員のエンゲージメント向上やその家族の誇りにつながるだけでなく、採用の観点でも重要です。こうした観点から、課題が浮き彫りになりました。

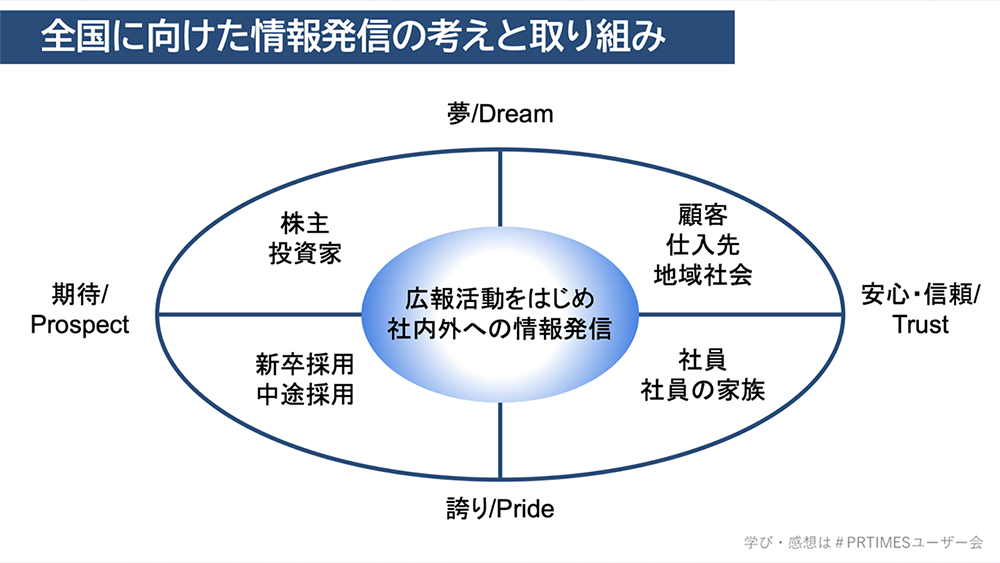

「誰にどう感じてもらいたいか」までを設計

広報PR活動では、「プレスリリースを正確に書く」「取材依頼に応じる」などの手段に目が行きがちですが、もっとも大切なのは「何を、誰に、どう届けるか」という「目的の設計」だと水藤さんは言います。その中でも水藤さんが特に意識しているのが、「誰に、どんな感情を持ってもらいたいのか」という視点。ジェイテクトでは、「何を(伝えたい感情)」と「誰に」をそれぞれ4つのカテゴリに分類しているとのことです。

- 夢(Dream):「未来への可能性」「わくわく感」

- 安心・信頼(Trust):「この会社なら大丈夫」「長く付き合える安心感」

- 誇り(Pride):「自分が関わっていることを誇りに思う」「共感できる」

- 期待(Prospect):「これからの成長や変化への前向きな期待」

例えば、株主や投資家に対しては「この会社は将来性がある」「成長しそうだ」といった、夢や期待を持ってもらうことが重要です。一方、新卒や中途の採用候補者には「この会社で成長できそうだ」「こういう仲間と働きたい」といった期待や誇りを感じてもらう必要があります。

このように、「誰に届けたいのか」「どんな感情を抱いてもらいたいのか」、そして「その感情を引き出すには、どのような表現や内容が適切か」を意識することで、より効果的な広報PR活動につながっているのだそうです。

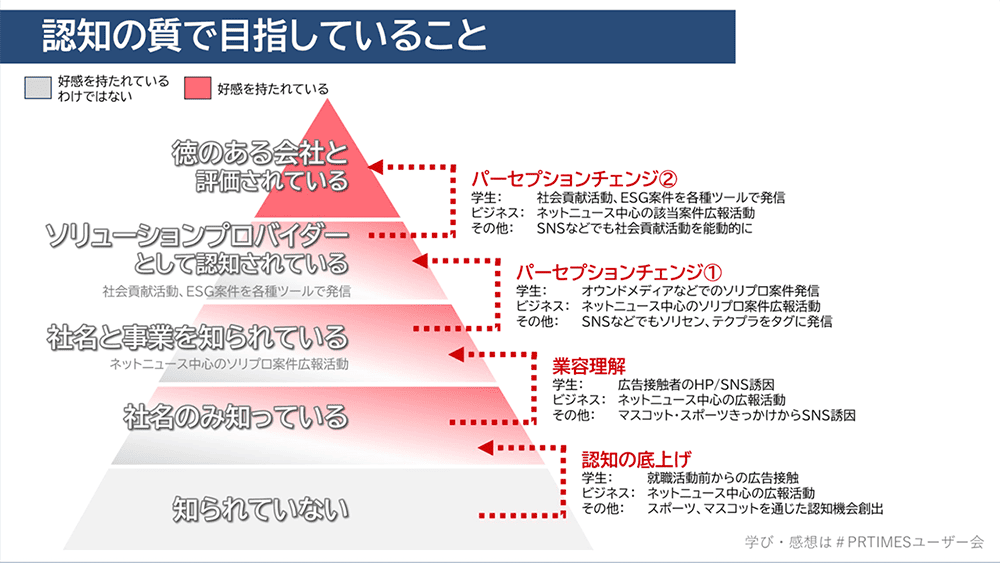

ただ知ってもらうのではなく、認知の量と質を意識

ただ「知ってもらう」ことを目的とするのではなく、「認知の質と量」の両方を意識することが大切。「知られていない」状態からスタートし、「社名のみを知っている」「社名と事業を知っている」「目指すべき姿が認知されている」と認知の質を重ね、「誰からも高く評価されている・尊敬されている・愛されている」状態になることが最終的なゴールだと水藤さんは説明します。

ジェイテクトで段階的に整理している認知のプロセスも紹介いただきました。このフレームワークは業種を問わずどの企業の広報PRにも適応できるため、ぜひ参考にしてみてください。

発信力を高めるために広報PRのあり方を再設計

水藤さんがジェイテクトに入社した当初、同社の広報部門は社内報の作成が主な業務で、メディア対応は問い合わせがあった場合のみ対応するという、非常に控えめな広報スタイルだったといいます。どのようにして現在のような体制にされたのでしょうか。

メディアとの関係構築を強化

水藤さんがまず取り組んだのが、新規メディアの開拓。これまで付き合いのあった新聞社とは継続的に良好な関係を維持しつつ、新たな取り組みとして地元放送局との接点づくりを強化しました。各社にプレスリリースを送るだけでなく、テストコースの開所式の案内や個別の接点づくりを行い、丁寧に関係を築いていったそうです。また、全国紙の地方支局への開拓にも注力し、地方新聞や地方紙に情報を配信する時事通信社や共同通信社などの通信社へのアプローチも積極的に行いました。

さらに、Webメディアをはじめ、経済雑誌や専門誌、業界紙などさまざまなメディアへの情報発信も実施。2015年頃からは、東京のホテルで記者発表会を開催したり、各社のお問い合わせフォームやメールを活用して情報を投げ込んだり、記者懇談会などのイベントにも参加したりしながら、地道にコミュニケーションを重ね新規開拓をしていったそうです。

プレスリリースを導入し情報拡散の起点に

2017年頃、情報発信に対して手応えを感じる一方で、メディア開拓は次第に頭打ち感が出始めたという水藤さん。紙媒体からWebメディアへのシフトが進む中で、より多くのメディアに情報を届けるために始めたのが、「PR TIMES」を利用したプレスリリースの配信だったそうです。初めて配信した、東京モーターショー(現ジャパンモビリティショー)展示のデモンストレーション実施に関するプレスリリースは多くのメディアが来場し、新しいメディアとの接点づくりや情報拡散のきっかけとなることを実感したとのことでした。

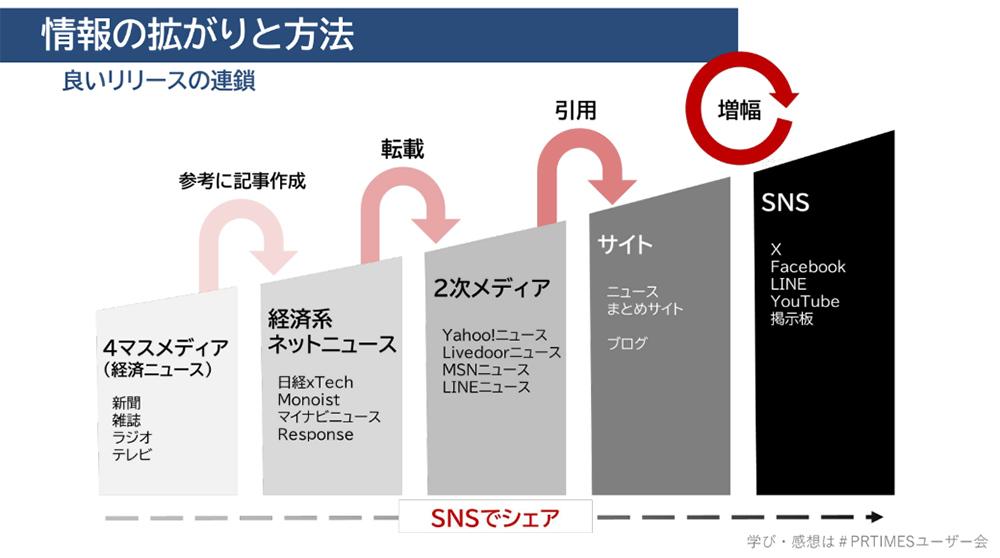

二次拡散を見据えた設計を重視する

情報をより広く届けるには、転載による「二次拡散」を見据えた情報発信の設計が大切。Webメディアは紙メディアと比べて、情報の拡散方法が異なります。「Yahoo!ニュース」や「LINEニュース」などのキュレーションサイトへの自動的な転載は、一般生活者の目に触れる機会を増やすことにつながります。

単にメディアに掲載されることをゴールとするのではなく、その先の波及効果まで見据えた情報発信の設計が重要といえるでしょう。

見つける・集める・届けるの仕組み化

企業が情報発信を強化するためには、社内の各部署との連携は不可欠です。ここからは、水藤さんが社内連携を強化するために取り組んだ3つのポイントを紹介します。

「見つける」3ヵ年計画の導入で広報案件を先読み

メディアで取り上げられることが増え、広報PRに対する社内の見方がポジティブに変化していきました。しかし、各部署からプレスリリースの依頼が増える一方で、超特急の対応を求められるケースも発生。水藤さんは広報計画の必要性を実感したといいます。

そこで取り組んだのが、広報計画の見える化でした。商品開発のロードマップや市場発表時期、新拠点や移転計画など、各部署に対して3ヵ年単位で広報ネタになり得る情報の提供を依頼。半年に1度「広報委員会」を開催し、実績報告の場も設けた結果、情報の見落としを防ぐだけでなく、長期的な見通しを立てやすくなったそうです。

「集める」各部署の知らせたいを漏らさずキャッチ

表彰や社内イベントのような突発型や非予測型のネタなど、3ヵ年計画だけでは拾いきれない情報については、書き込みのできるExcelのフォーム機能を活用。社内全体でリンクを共有し、ニュースになりそうなネタを誰でも入力できるようにすることで、各部署が知らせたい事項を可視化したそうです。半年に1度の委員会制から、現在は月に1度、広報部からメールで情報提供を呼びかける形に切り替えているとのことでした。

「届ける」経営戦略に紐づけて必要な情報を可視化

社内から集まった情報をカテゴリー別に分類することもポイントです。ジェイテクトではこれまで、事業単位で情報を分類していましたが、現在は見直し、「ソリューションプロバイダーへの変革」「グローバル体制の再構築」「カーボンニュートラルへの取り組み」など、中期経営計画に掲げられた7つのキーワードに基づいて分類。これにより、どの経営テーマに関する情報が少ないのかを可視化し、不足している情報を認識することで、戦略的に情報発信のネタ探しができるようになったそうです。

理念を語り、社会とつながる情報発信

ここからは、ジェイテクトがどのようにプレスリリースを活用しているのかを、具体的な配信の機会とともに見ていきましょう。

プレスリリース作成で意識すべき7つの要素

まず、水藤さんが、プレスリリースを作成する際に大切にしている要素は以下の7つです。

- FVA(First View Attention)

見出しとリード、最初の画像だけで記事が成り立つように - PPF(Past Present Future)

今取り組んでいることだけでは説得力に欠けるため、過去の状態と将来のありたい姿を描き、そのために今何をしているのかを語ることが大切 - FRV(Facts Reason Vision)

定量的にデータを出して、世の中のニーズやお客さまの嬉しさを表現する - メディアに刺さるキーワード

受け手となるメディアやその先の生活者の関心ごとと紐づけたキーワードを張り巡らせる - SDGsは17の目標だけでなく169のターゲットまで

17の目標をラベリングするだけでなく、169のターゲットまで読み込んで表記する - 発表前にどのメディアに載るのか見立てをつける

プレスリリース1件あたり7社を目標に、どのメディアに載ってほしいかを考える - メディアに応じたプレスリリース発信の時間帯

配信予約などの機能を活用して、ターゲットとするメディアごとに最適な時間に配信する

理念・文化・存在意義を社会と共有する

企業の理念(MVV)は、気づかないうちにホームページに掲載されるだけで終わってしまうケースも多く、きちんとプレスリリースを通じて外部に発信しない企業も少なくありません。ジェイテクトではそうした情報を積極的に社会と共有しようと心がけているそうです。

例えば、2025年5月に配信されたMVV発表のプレスリリースもそのひとつ。自社の企業経営と事業運営の軸となる大切な情報をしっかりと伝えるために、投資家やマスコミ向けに説明会を開催し、それに合わせてプレスリリースも配信しました。その際、「社員に十分に伝わってからプレスリリースを出す」という順序を特に大切にしたといいます。2024年10月に初めて社内向けに発表したのを皮切りに、2025年の社長の念頭挨拶、2025年4月の方針説明会と3回に渡って社内へMVVを浸透させる機会を設けることに。その結果、2025年5月に社外に発表したタイミングで「聞いていなかった」「なぜ社外に先に発表するのか」といったネガティブな反応は一切なかったそうです。

また、2025年4月に配信した入社式の社長挨拶のプレスリリースでは、社長が新入社員に向けて送ったメッセージを写真付きで全文掲載。当初はビジネス系メディアへの転載を想定していましたが、実際には『Number』や『STORY』といった、想定外のメディアにも波及し、プレスリリースを配信することで想定外のメディアに掲載される可能性を実感したと水藤さんは語りました。

MVVの文脈で語る

「いつ・どこで・何を出展するか」といった事実の羅列になりがちな展示会のプレスリリースも、水藤さんは中期経営計画で掲げたMVVに沿った切り口で発信することを意識しています。

例えば、2025年5月に配信された「Japan Drone 2025」出展のプレスリリースは、プロジェクトの軸となった「ソリューション共創センター」とはどのような部署なのか、どのような背景でこの取り組みが生まれたのかといったストーリーも織り交ぜて発信。「自社が今どの方向に進んでいるのか」「どう社会に貢献しようとしているのか」というメッセージを伝える内容に仕上げることで、展示会が社内外にMVVを浸透させる広報PR活動の一環として活用されています。

また、受賞リリースについても、よくある「〇〇賞を受賞しました」という事実だけの発信で終わらせない工夫を。「なぜこの取り組みが評価されたのか」「その背景にどんな価値観があるのか」を意識した発信にすることで、受賞した従業員のエンゲージメントの向上につながるだけでなく、その家族にとっても「誇らしい瞬間」として共有され、社内文化づくりや理念の浸透にも役立つそうです。

【一問一答】水藤さんへ勉強会参加者からの質問

──もし水藤さんが従業員10名以下のBtoBスタートアップの広報担当になったとしたら、まず何をしますか。

スタートアップということなので、まずはやはり社長の認知を高めるかということを考えると思います。プレスリリースを通じて社長のメッセージを配信することに加え、XやInstagramなどのSNSを活用して、個人としての生き方や考え方、会社として目指しているものを発信していくのがよいのではないでしょうか。

そのうえで、自社のサービスを誰に届けたいのか、そのためにはどのメディアにアプローチをするのか、自社のWebサイトも活用しながら広く情報発信をしていくのが次の手段になっていくと思います。「いつまでにこんな目標を達成したい」「いつまでにこれだけの資金調達を目指したい」といった事業計画に関する情報も可能な範囲でオープンにしていくことで、注目を集めることができるはずです。

また、いろいろな企業との交流を広げるためにも、さまざまな企業が集うオンサイトイベントに積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

──広報PR活動にかけるリソースが十分ではない場合、業務の中で何を優先したらよいのでしょうか。

広報PRの仕事は大きく「社内広報」と「社外広報」に分けられ、さらに社外広報の中でも「必須で取り組むべきもの」と「任意のもの(やってもやらなくてもいいもの)」に分類されます。担当として取り組んでいて楽しいのは任意のものである場合も多いと思いますが、社内のリソースが限られている場合には、優先順位をつける必要があるでしょう。

最優先にすべきは「社外広報の必須」で、それに次いで「社内広報」、最後に「社外広報の任意」という順番で、まずはとにかく必須のものを効率よく取り組むことに注力すべきだと思います。

まとめ:BtoBの広報PR強化に欠かせない5つの戦略ポイント

株式会社ジェイテクトの水藤さんによる、広報PR体制のつくり方のポイントとプレスリリースの活用法をお伝えしました。そこから見えてきた、BtoB企業が広報PRを強化していくうえで参考にしたいポイントは以下の5つです。

- 広報PR戦略は「現在地の把握」から:インターネットを活用した調査などで、自社がどのように「知られているか」を客観的なデータで把握する

- 広報設計は「誰に・どう感じてもらうか」:「伝える相手」と「相手に持ってもらいたい感情」を明確にし、それに基づいた活動

- メディアとの関係構築と情報拡散の仕組みづくり:地元・全国・専門メディアとの接点の強化、二次拡散を視野にいれたプレスリリースによる情報拡散の強化

- 社内連携を仕組み化:3ヵ年計画の導入や社内Excelフォーム機能を用いた情報収集、経営キーワードに沿った分類など、社内情報を可視化・戦略的に活用

- MVVを軸にしたプレスリリース:単なる情報発信ではなく、理念や文化、社会とのつながりを意識

今回の勉強会の内容を参考に、今後の広報PR体制の強化や情報発信に役立ててみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする