生成AIを業務効率化のために活用したいと思いつつ、どのサービスから何を選べばよいか迷ったり、普及スピードに社内ルールが追いつかずに導入を躊躇している方も多いのではないでしょうか。

こうしたお悩みに応えるべく、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する株式会社PR TIMESは、2025年9月12日に「生成AIを活用したプレスリリース作成セミナー」を開催。AIとロボットを活用し、持続可能な農業への転換を目指すスタートアップ・株式会社トクイテンで広報を担う牛山マーティンさんをお招きしました。

本レポートでは、生成AIの基礎から仕組みまで、プレスリリース作成のポイントを含む、実務に役立つノウハウをお伝えします。

株式会社トクイテン(愛知県名古屋市):最新のプレスリリースはこちら

生成AIは「何を使うか」ではなく「どう使うか」

2022年11月にリリースされたChatGPT(GPT-3.5)。公開からわずか2ヵ月で利用者が1億人を突破し、史上最速の成長を遂げたと報じられています。現在も世界各地でユーザーは増加しています。さらに、GeminiやClaudeなど、「LLM(大規模言語モデル)」や、画像や音声に強い新しい生成AIサービスも続々と登場。SlackやNotionといったビジネスツールにも搭載されるなど、活用の幅が格段に広がっています。

その一方で、多様な選択肢があるなか、どれを使うべきか迷ってしまうという声も。SNSでは「GeminiのほうがChatGPTより優秀らしい」「Cursorがすごい」「Difyで業務自動化できるのでは」とさまざまな声が飛び交い、情報を追いかけるだけで疲弊してしまっている人も少なくありません。

しかし、大切なのは「ひとつのLLMを日常的に使いこなし、その力を最大限に引き出す」ことだと牛山さんは強調します。「何を使うか」ではなく「どう使うか」。現段階でChatGPTやGemini、Claudeといった主要サービスの差はそれほど大きくないため、ひとつをきちんと使いこなし、自分の業務にどう活かせるのかを実感するほうが、長期的な成果につながるそうです。

まずはLLMの仕組みを理解しよう

LLMは、インターネット上の文章や書籍、ニュース記事などの膨大なテキストデータを学習し、そのパターンに基づいて「次に続く語(トークン)」を予測して自然な文章を生成します。

例えば、「今日の天気は」と入力した場合、晴れ・曇り・雨といった候補に確率を割り当て、その分布に基づいて次の語をサンプリングします(設定によってはもっとも確率の高い語を選ぶこともあります)。そこに「冬の」という文脈を加えると「雪」の可能性が上がるように、入力内容によって結果は変わり、文脈を多く与えるほど精度も高まります。また、学習は段階的に行われており、大量のニュースや論文などから言語のパターンや知識を獲得し、その後、質問と回答のペアで構成された会話データを学び、さらに人間の評価や修正を重ねることによって、より的確で実用的な応答ができるように調整されています。

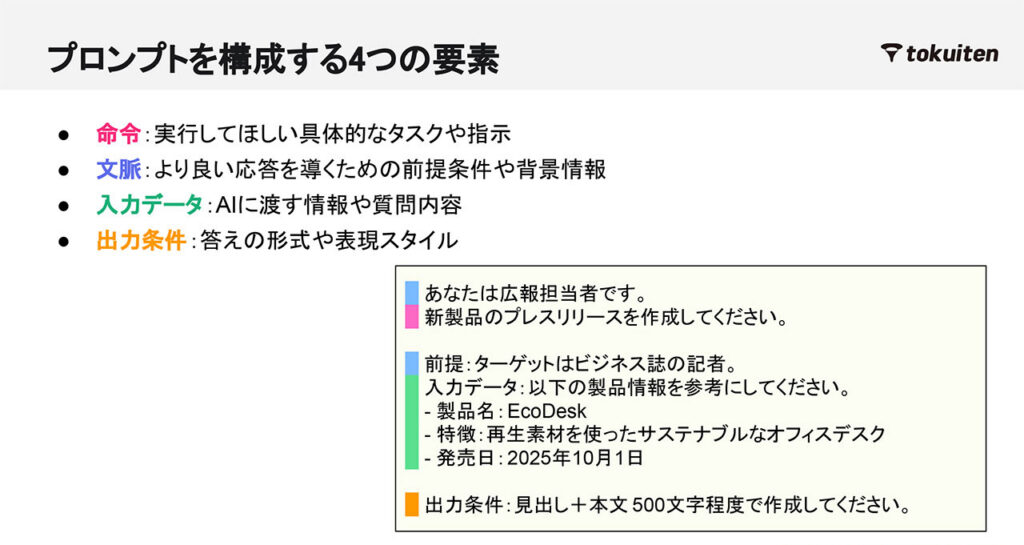

ここで重要になるのが「プロンプト」です。プロンプトとは、AIに対して投げかける「指示」や「問いかけ」のことで、その内容によって返ってくる文章の質が変わります。

プロンプトを構成する4つの要素は以下のとおりです。

- 命令:実行してほしい具体的なタスクや指示

- 文脈:より良い応答を導くための前提条件や背景情報

- 入力データ:生成AIに渡す情報や質問の内容

- 出力条件:答えの形式や表現スタイル

これらを揃えることで、精度の高い文章を返してくれるようになります。

生成AIでプレスリリースを作成する前にすべきこと

普段からさまざまな業務で生成AIを活用しているという牛山さんですが、事実を正確に伝え、会社の意図やブランドに沿った表現を選ぶ必要があるプレスリリースを作成する際には、少し工夫が必要だといいます。

ここでは、プレスリリース作成時に必要な事前準備についての講演内容を詳しく見ていきましょう。

必要な文脈情報を言語化してAIに伝えておく

生成AIの性能が大きく向上している一方で、出力された文章が物足りなく感じたり、「自社っぽくないな」と感じたりする方も多いのではないでしょうか。これは、生成AI側の限界というよりも、こちらが与える「文脈情報」が不足しているからだそうです。

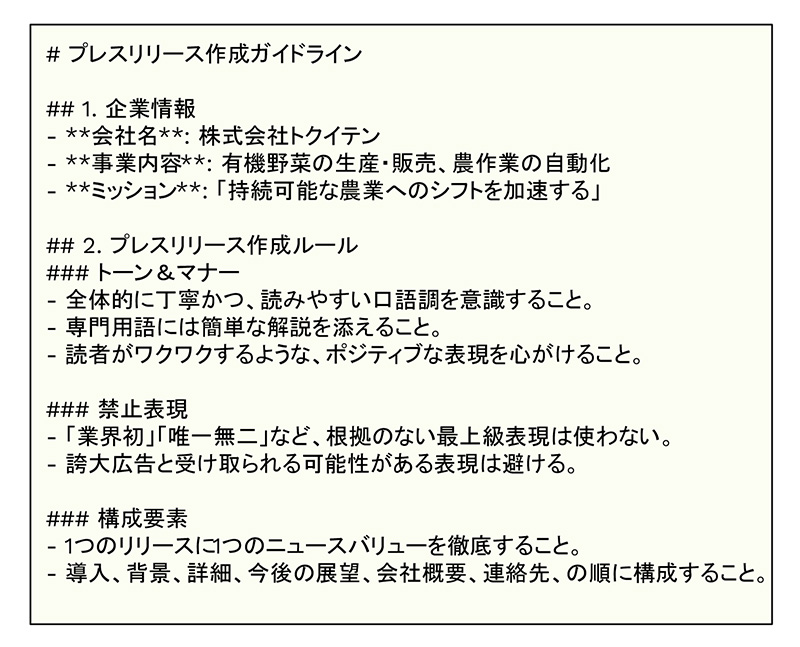

大切なのは、プレスリリース作成時に事実情報だけでなく「自社らしい文章とは何か」という暗黙知や判断基準などを丁寧に言語化して、伝えること。大きく以下の4つのポイントをテキスト化して与えることで、文章の精度がぐっと高くなるそうです。

- 企業情報:ミッション、ビジョン、事業内容など

- 作成ルール:表現の方針、過去事例、レギュレーション

- リリース内容:目的、ターゲット、伝えたい核心情報

- 外部環境:業界動向、提携先情報、「なぜ今か」の背景

カスタムAIを作り「自社らしさ」を創出

ChatGPT(GPTs)やGemini(Gems)には、自社専用のAIを構築できる「カスタムAI」機能があり、事前に必要な情報を入力しておくことで、「自社らしい」プレスリリースを作成する際にも役立ちます。

カスタムAIに入力する情報は大きく分けて以下の3つ。

- 知識:「ミッション・ビジョン」「禁止表現」「トーン&マナー」など、自社の暗黙知やルールを記憶させる

- 指示:「広報担当者として振る舞う」「質問→骨子→初稿の順で進める」など、AIの役割や作業手順を定義する

- プロンプト:「今回のプレスリリースの目的や内容、日時」など、その都度変わる具体的な依頼内容を入力する

ChatGPTの場合、「知識」と「指示」は設定画面に、「プロンプト」は利用画面に入力する場所があります。「知識」と「指示」を事前にしっかりと入力しておくことで、実際にプレスリリースを作成する際には、その内容や目的を伝えるだけで、自社の知識を踏まえた文章を作成してくれるでしょう。

また、牛山さんは、自社の過去のプレスリリースを10本ほど「知識」として登録しておくこともおすすめしています。過去の事例を参照しながらAIが新しいプレスリリースを作成するため、「自社らしさ」や固有の様式が反映されやすくなるのだそうです。

さらに、過去のプレスリリースを生成AIに読み込ませてレギュレーションの叩き台を作らせれば、自社に沿ったルールを効率的に整備することも。過去のプレスリリースは単なる成果物ではなく、資産として積極的に活用するとよいでしょう。

入力はマークダウン形式がおすすめ

生成AIに情報を渡すときには、文章をそのまま並べるよりも構造化して伝えることで理解度が高まります。牛山さんのおすすめは「マークダウン形式」。テキストに見出しや箇条書きをつける書き方のルールで、Notionなどを使っている方には馴染みがあるかもしれません。

「#」をつけると大見出し、「##」で中見出し、「###」で小見出し、と階層を分ける方法で、こうして整理された形で生成AIに情報を渡すことで、どの情報がどの内容に関連しているのか、テキストの構造が明確になり意図が伝わりやすくなります。

また、複雑な情報を扱う場合は「XML形式」も活用できます。XMLはコンピュータ向けに設計された言語で、タグを使って情報の意味や階層を明確にすることができるというもの。長いプロンプトや厳密な指示を整理するときに有効です。読み書きがやや複雑ですが、「XMLにして」と指示すれば、LLMが自動で整形してくれます。

生成AIを活用したプレスリリース作成のポイント

事前の準備が整ったら、生成AIを活用してプレスリリースを作成してみましょう。ここからは、牛山さんが実際にプレスリリースを作成する際の手順を紹介します。

生成AIに丸投げをせず段階的に作る

生成AIを活用してプレスリリースを作成するときは、いきなり完成版を出力してもらうのではなく、段階的に仕上げていくのが効果的です。

その理由を牛山さんは次のように説明します。

- 情報の抜け漏れを防げる

AIに一気に長文を書かせると、要素が抜け落ちて全体が薄くなることも。セクションごとに調整することで、必要な情報を盛り込みながら厚みを出すことができる。 - 文脈を維持できる

最新のLLMは会話の記録力が高いため、やり取りを重ねても流れを失わずに改善を続けることが可能。 - 伴走するエージェントとして機能する

AIは単に答えを返す存在ではなく、提案や発想を投げかけてくれるパートナーとしても機能するため、一発で仕上げるよりも、やり取りを通じて「一緒に作る」進め方のほうが力を発揮しやすい。

具体的なプロセスとしては、まず生成AIにたたき台を作ってもらい、セクションごとに対話を重ねながら内容を深め、表現を磨いていきます。ただし、セクションごとの対話を重ねていくと全体のバランスが崩れてしまうこともあるため、最後に構成を見直し、読みやすさやトーンを整えることが大切なのだそうです。

指示の仕方で生成AIはプロ編集者に

また、生成AIに文章を整えてもらうときには、「どう整えてほしいか」を具体的に伝えることも大切なポイントです。例えば、「校閲して」と具体的に短い指示ワードを入力するだけでも、誤字や文法の誤りを自動で直してくれるでしょう。

そのほかによく使える指示ワードは次のとおりです。

- 校閲:誤字や文章のミスを直す

- 推敲:全体の流れを整え、表現を洗練する

- 簡潔に:冗長な部分を削り、要点だけにする

- 具体的に:抽象表現をわかりやすく具体化する

- わかりやすく:専門用語を平易な言葉に置き換える

最終的なチェックは必ず人の目で

できあがったプレスリリースは、さらに生成AIに以下の指示を出すことで、さまざまな点でのチェックが可能です。

- 誤字脱字や表記ゆれ:「校閲して」「誤字脱字を直して」とプロンプトを入力することで、自動で修正してくれる。固有名詞や社内ルールをあらかじめ入力しておけば、さらに高い精度でのチェックが可能。

- 目的との整合性:リリースの目的を生成AIに共有したうえで「目的達成のために必要な項目は揃っているか」を確認させることも可能。

- メディア視点:例えば「新聞記者の視点でチェックして」と依頼することで、自分では気づかない観点から意見を返してくれる可能性も。

ただし、ここで大切なのが、最終的なチェックは必ず人の目で行うということ。出典や数値の正確さはもちろん、整えられた文章に違和感がないか、自分軸の判断を持ち、批判的な視点でチェックしましょう。

Pick up:生成AI活用時に注意すべき4つのこと

最後に、生成AIを活用する際に注意すべきポイントもおさらいしておきましょう。

- 入力情報は学習に使われないように設定:利用サービスの仕様を必ずチェック

- 非公開情報の扱いは慎重に:提携先や社内のポリシーに従い、必要に応じて法務や情報管理部門に確認する

- 最新情報の確認:各サービスの利用規約やセキュリティ方針は随時変わるため、最新情報に基づいて利用する

- 個人情報について:名前や住所、社員番号などの個人情報は原則として入力しないのが基本ルール

【質疑応答】参加者からの質問に、牛山さんが回答

ここからは、参加者のみなさんから寄せられた牛山さんへの質問の一部を抜粋し、回答と合わせてご紹介します。

──生成AIを利用することによる情報漏えいを危惧していますが、実際にその可能性はあるのでしょうか。何か防ぐ方法はありますか。

生成AIの提供元のシステムがハッキングされてしまえば、情報が漏えいする可能性もあるので、残念ながら100%安全ということはないと思います。

しかし、多くの生成AI提供企業は国際的なセキュリティ認証を取得していて、情報保護の仕組みを整えているので、利用を検討する際には、そのような認証を判断基準のひとつにするのもおすすめです。

──さまざまなサービスがあるなかで、どれを使えばいいのでしょうか。また、無料版と有料版はどちらがおすすめですか。

ChatGPTやGemini、Claudeなど、主要なLLMであれば機能的には大差はありません。時期によって「今はGeminiのほうが賢い」と言われることもあれば、その逆もあり、モデルごとに振る舞いの違いもあるので、最終的には好みで選べばよいと思います。

ただし、会社で利用する場合は、必ず「ビジネスプラン」以上を使うことが重要です。特に「入力内容が学習に使われない」ことを保証しているのはビジネスプラン以上であるケースが多いため、セキュリティや情報保護の観点からもマストだといえます。

──社内の情報収集自体に困っています。インプットしたい情報がそもそもない場合はどうすればよいでしょうか。社内コミュニケーションの問題もあるかもしれませんが、牛山さんが工夫されていることはありますか。

自社の情報はやはり社内に眠っていることが多いですよね。特に、判断基準のような暗黙知は引き出すのが難しいですが、工夫の余地はあると思います。

例えば僕の場合、プレスリリースの決裁者が代表なら、その代表とのミーティングを設定し、直接判断基準について話を聞く。その場を録画し、文字起こし機能を使って議事録を作成し、それをLLMに入力して要約や整理をさせると効率的です。

もちろん、その後に自分でチェックして、意図と違う部分を修正する必要はありますが、ゼロから書き起こすよりは格段に楽になります。

──ChatGPTで文章を作るとフォーマルで整ったものは出てくる一方で、エモーショナルに「刺さる」部分が弱いと感じます。結果的に自分で足していくことになるのですが、うまく反映できるプロンプトはありますか。

生成AIに「プレスリリースを書いてください」と指示すると、どうしてもテンプレート的で無難な文体になりがちです。かといって「エモくしてください」と言っても、生成AIにとって「エモい」とは何かを判断するのは難しいと思います。

その場合は、自分がエモいと思う文章のサンプルを提示するのも有効な方法のひとつかもしれません。たとえば「こういう雰囲気の文章にしたい」「内容はこうしたい」という形で具体例を与えると、そのスタイルを再現しやすくなります。エモさは言語化しにくいので、言葉で指示するよりも実例を見せることが効果的なのではないでしょうか。

──事実の提供や報道を業務にしているが、生成AIに業界分析や事前リサーチを依頼すると、事実と違う情報が返ってくることが多く、怖くて業務に活かしきれません。どのようなプロンプトを使えば回避できるでしょうか。

生成AIは予測して文章を作成するという性質上、決して「わかりません」とは言わないし、何かしらそれっぽい答えを出してしまうので、結構嘘をつくことがあります。

それを完全に防ぐことは現状ではまだ難しいのですが、「deep research」など調査に特化したChatGPTの機能を活用すると、ある程度軽減されるかもしれませんね。

──プレスリリース作成以外にどのような広報PR業務に生成AIを活用できますか。

メディアリストの作成には生成AIを活用できると思います。例えば、媒体名やWebサイトのURLをまとめてリスト化し、各Webサイトに書かれている内容をもとに、「そのメディアがどういう特徴を持つか」「概要は何か」を生成AIに埋めてもらいます。その情報からプレスリリースの内容に合致するメディアをピックアップする、という流れです。

ただし、ChatGPT単体で完結させるのは難しく、実際にはAIワークフローを組んだり、スプレッドシートと併用したりという仕組みづくりが必要になります。

精度は未知数ですが、プレスリリースの内容をそのまま貼り付けて「この内容に興味を持ちそうなメディアを探してください」と指示することを試してみる価値はありそうです。

──生成AIで作成した画像をプレスリリースに入れることについて、どうお考えですか。

画像の種類によると思いますが、「プレスリリースに画像を添える意味」を考えると、僕はこれまで積極的に使おうと思ったことはありません。

製品画像を生成AIで作るのは事実と異なるものになりかねないので、基本的に避けたほうがよいと感じます。一方で、事業内容を説明する図や概念図などであれば、生成AIを使うのはアリかもしれませんが、実際には思うようなクオリティのものがなかなかできないのも事実です。

とはいえ、最近はGeminiは画像生成・編集モデル「Gemini 2.5 Flash Image(通称:Nano Banana)」を公開しており、それは非常に高性能なので、今後はそうした技術を活用してみたいと思っています。

まとめ:生成AIと二人三脚で「伝わるプレスリリース」を

生成AIは、選択肢が多くさまざまな情報にあふれているため、「何を使うか」で迷いがちです。しかし、今回のセミナーで牛山さんが語ったように、大切なのは「何を使うか」ではなく「どう使うか」ということ。

- ひとつのLLMを日常の業務で使いこなす

- 自社の情報やルールを言語化して、自社専用のカスタムAIを作る

- 過去のプレスリリースを積極的に活用する

- 生成AIに丸投げするのではなく、「一緒に作る」姿勢で活用する

- セキュリティや法務面は、必ず社内の担当部門と確認して進める

「生成AIを日常の業務を支える伴走者として活かす」姿勢が、効率化を実現する第一歩です。今回のセミナーの内容を参考に、ぜひプレスリリース作成に生成AIを活用してみてはいかがでしょうか。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする