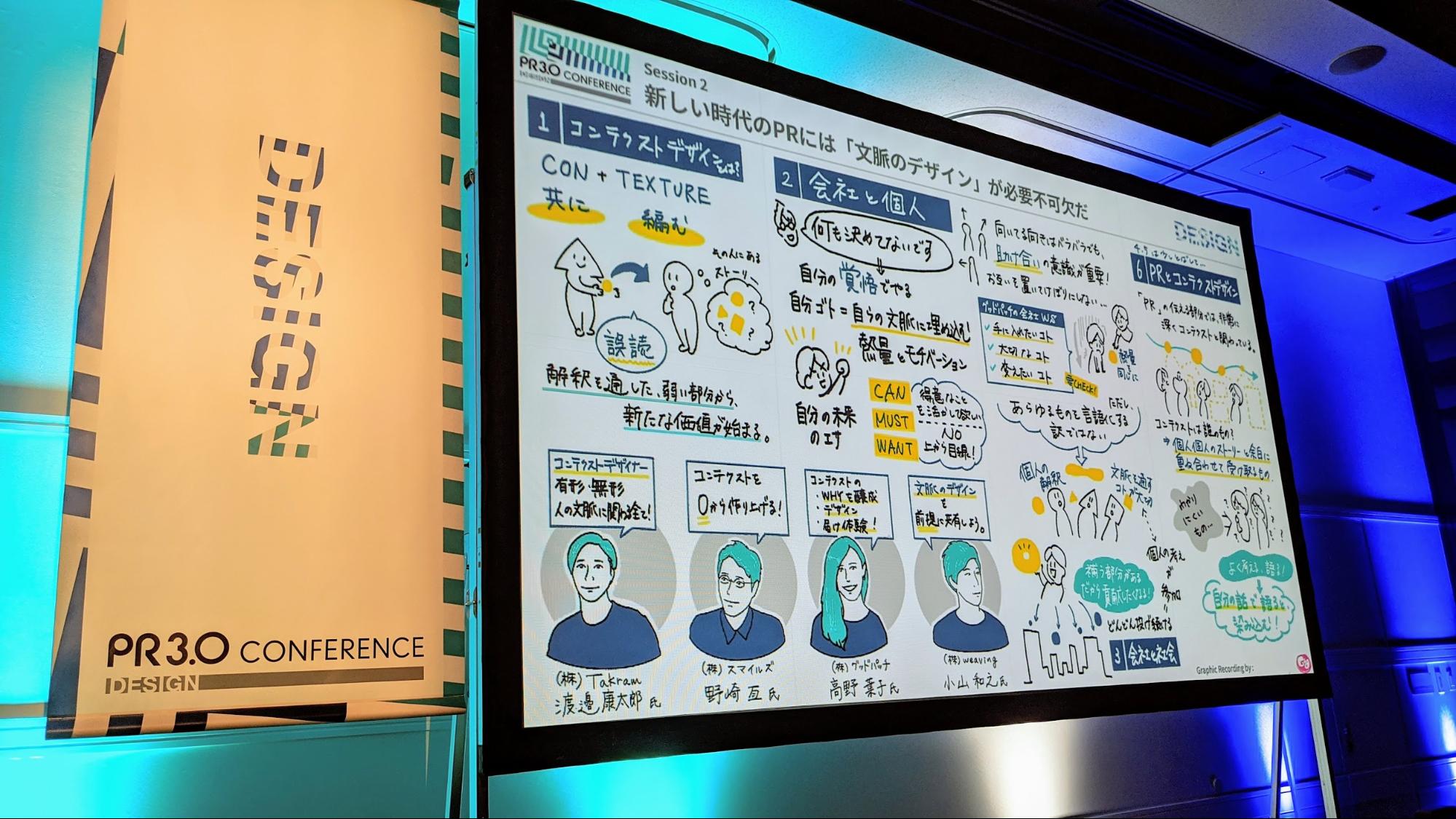

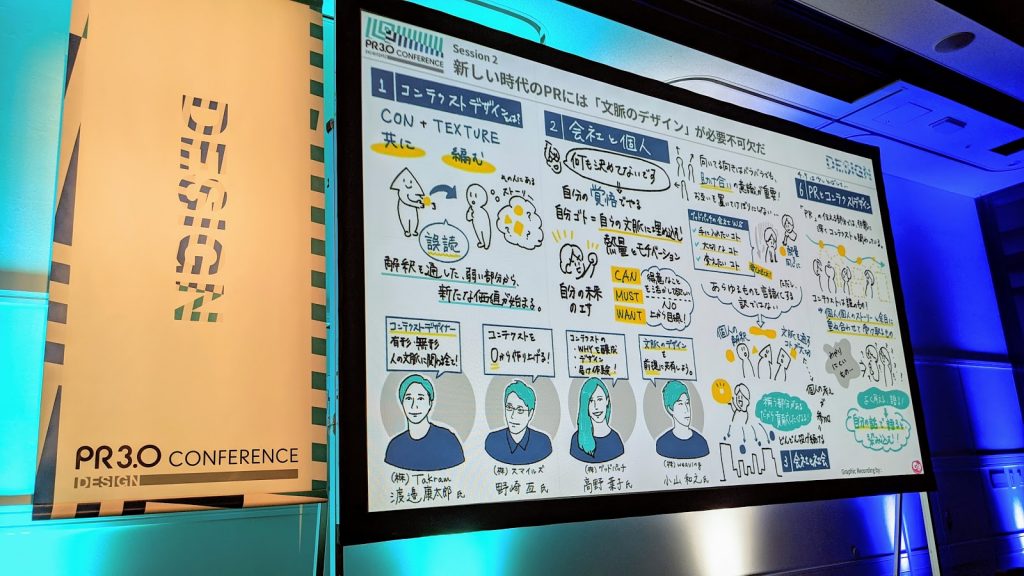

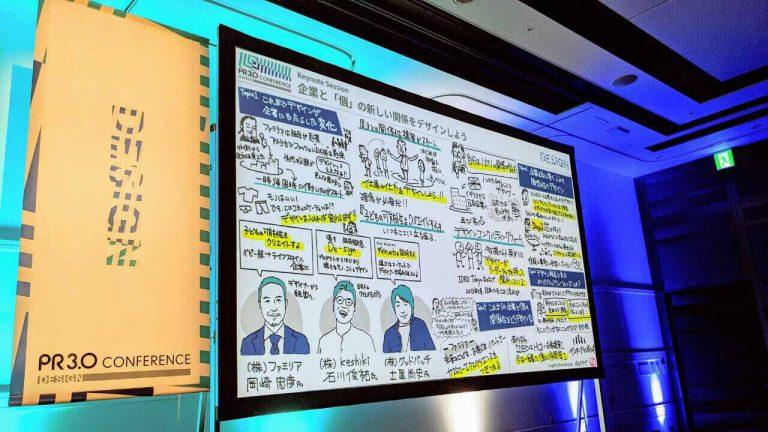

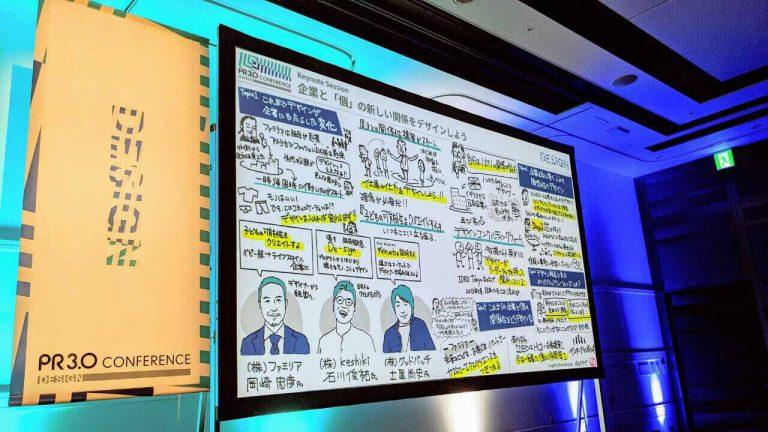

「PR 3.0 Conference」は、株式会社PR Tableが主催する、企業と「個」の新しい関係構築をテーマに開催されている大規模なPRカンファレンスです。2019年11月29日に開催された2回目のテーマは[ DESIGN ]。 本レポートはセッション『新しい時代のPRには「文脈のデザイン」が必要不可欠だ』の一部内容を掲載します。

本カンファレンスの別セッションはこちらからご覧ください

登壇者

- 株式会社Takramコンテクストデザイナー/慶應義塾大学SFC 特別招聘教授 渡邉 康太郎 氏

- 株式会社グッドパッチ経営企画室 PR/PXグループマネージャー 高野 葉子 氏

- 株式会社スマイルズ取締役 クリエイティブ本部 本部長 PASS THE BATON事業部 事業部長 野崎 亙 氏

モデレーター

- 株式会社weaving代表取締役/designing編集長 小山 和之 氏

「コンテクストデザイン」とは?文脈の強弱と双方を編むことの重要性

近年のPRの役割は、情報提供だけでなくその情報に関わる背景や将来性までも内包したものとして再定義されつつあります。PRの変化は、言い換えれば、企業からストーリーを発信することの重要性を高めています。

そのストーリーをどのように物語るか探るべく、本セッションでは「コンテクストデザイン」が取り上げられました。企業にまつわるさまざまなストーリーの在り方を、実例をもとに話していきます。

小山 「まず、本セッションのテーマである『コンテクストデザイン』とはどういった考え方なのかを、コンテクストデザイナーである渡邉さんからお話いただきます」

渡邉 「まずはじめに、コンテクストとは『共に織られるもの』という意味合いを持ちます。日本語では『文脈』と訳され、一般的には文章や情報の背景を指す言葉として用いられることが多いです。このコンテクストの在り方をデザインする視座を、『コンテクストデザイン』と呼んでいます。

このコンテクストデザインをPRと掛け合わせて考えると、『企業側の文脈を消費者や社会に正しく伝える』という目的を想像するかもしれませんが、私は少し違った解釈でとらえています。

企業やブランド側の正当性の高い文脈を『強い文脈』と呼ぶならば、その受け手である顧客側にも『弱い文脈』があり、その双方が重要です。私は双方を編み上げることで、初めて本当のコンテクストが成立する、と考えています。

言い換えれば、企業が言葉を尽くしてメッセージを語ろうとすることは、コンテクストデザインとは言えません。受け手がその意味の広がりを想像し、解釈や参加をする余白を残すことが大切です。

いま、企業と顧客のあいだには大きな分断があります。企業から顧客への一方的なメッセージングが分断の原因の一つです。企業は提供する側で、顧客は消費する側である、という役割分担が明確に存在している。この前提を脱却するために、企業と顧客の距離を縮め、境界をあいまいにするよう企業側から働きかけることが、コンテクストデザインの目指すところです。

ただし、この文脈の「強弱」は流動的なものです。顧客の弱い文脈が複数人の支持を得てマジョリティを成し、強い文脈を作り上げることもあります。これが企業側の当初の意図と一致していなかった場合は、顧客は文脈を『誤読』しているとも捉えられます。『誤読』は必ずしもネガティブなものではなく、むしろ顧客が能動的に関わろうとしている、ポジティブな行為の結果です。コンテクストデザインはこの誤読を促すためのものです」

企業と『個』の関係性に、コンテクストデザインを実装する方法

小山 「ありがとうございます。では、こうしたコンテクストデザインの考え方を、今回のイベント全体のテーマである『企業と個のデザイン』に実装していくのかを考えていきます。

コンテクストデザインの実装方法は、企業と社員、企業と顧客など、さまざまな関連性のなかで考えていくことができるでしょう。まず、社内の『個』(=社員)に対する事例として、野崎さんにお話を伺いたいです」

野崎 「僕のチームでは、なにか企画をしたりプロジェクトを立ち上げるにあたり、特に僕の決裁が必要ということはありません。もちろん相談などはありますが。僕がすべてを決裁しているわけではないので、仮に何も言わずチームメンバーが何かのプロジェクトを進めたとしても、それを理由に評価を下げることはありません。

というのも、会社の仕事を自分事として捉えてもらうためには、自分の意志を埋め込める余白が必要だからです」

小山 「そういった余白があると、個々のモチベーションや成果に差が生まれると思いますが、そのバランスは調整していますか?」

野崎 「たとえば、本人の興味のない分野に関するプロジェクトであったとしても、広い視野でみれば何らかの興味につながる共通点があるかもしれません。そういった文脈の多角的な捉え方……いわば逃げ口上のようなものを僕はいつも用意しています。

未来への投資をイメージしながら目前にあるタスクを自分事として受け取り、モチベーションを維持しつつ全員が取り組めるよう、組織をデザインしています」

小山 「それぞれが別の未来に向かってモチベーションを保っているということですね。『個』の評価については?」

野崎 「メンバー共通の評価軸はありません。全員に別の評価軸を与えています。

『やりたいこと』、『得意なこと』、『やるべきこと』のなかでもっとも大事にすべきは『得意なこと』だと伝えています。『やりたいこと』は流動的ですが、『得意なこと』は自分の存在意義でもありますから。

『得意なこと』とは、言い換えるならば純粋に楽しみながら取り組めて、頑張れることです。この『得意なこと』を突き詰めると、組織としての『やるべきこと』や個々の『やりたいこと』もそれに引き寄せられていき、全員が強みを生かせる組織につながるでしょう」

渡邉 「その方法は、ひとつの専門領域から越境する勇気にもつながりますね。Takramの場合は、メンバーが専門的な分野に5割以上の時間を割き、残りの時間で新しい専門分野の開拓を行なえるようにしています。強みを生かせる時間が一定以上あると心理的安全性につながり、異なる領域に越境するための地固めができるわけです。

コンテクストデザインを企業と従業員の関係で考えるならば、従業員という『個』が企業から与えられた目的を紐解き、そのなかに自分の意志を編み込んでいけるかどうか。そういった「共に編む」観点が重要です」

ミッション、バリュー、ビジョンのコンテクストをデザインする

野崎 「企業と『個』の関係性についてもうひとつ挙げたいのは、熱量の調整です。僕はチームメンバーの向いているベクトルがそろうことより、熱量がそろうことのほうが重要だと考えています。

目指す方向は、個々の感性がどこに焦点をあてるのかを表しているため、むしろ可能性を秘めていることです。熱量のばらつきがなければ、組織は問題なく進んでいけるのではないでしょうか」

小山 「企業と『個』の熱量やモチベーションというテーマは、高野さんがキーワードとする『ピープル・エクスペリエンス』にも通じるのではないでしょうか?」

高野 「前提として、『ピープル・エクスペリエンス』の指すピープルは社内の人だけでなく、グッドパッチを取り巻くすべての人でして、今回のトピックはそのなかのひとつである『エンプロイー・エクスペリエンス』にあたるものです。

グッドパッチのミッションである『デザインの力を証明する』は、いわゆる誤読しやすい言葉です。社内のメンバーはこの言葉に個々の文脈を重ね、エンパワーメントされるシーンが多々ありますね」

小山 「そのミッションが作られたプロセスでも、弱い文脈であることを意識しましたか?」

高野 「文脈について強く意識したわけではありませんが、『寄り添いやすい』ことを重視していたので、その結果が弱い文脈の言葉へと導かれたのかもしれません」

小山 「逆に意図的に設計したものはありますか?」

高野 「バリューの再構築ですね。再構築に至った背景として、ミッションとビジョンを全員が共感して決めたものの、具体的なアクションにつながらない課題が新たに浮かび上がりました。

課題解決という明確な目標があったため、お互いの解釈のズレがどこにあるのか、どうしたら個々が自分事にできるのかを段階を踏んで話し合いました」

PRの観点で考える企業のコンテクストデザイン

小山 「最後に、PR(パブリック・リレーションズ)の観点から企業の文脈についてそれぞれが考えることを教えてください」

野崎 「僕らはスマイルズという企業や各事業ブランドを人格として捉えています。

人が家族、友人、会社で見せる人格はそれぞれ違って当然です。一方、企業は“社会”という漠然とした存在と相対し、一面的な顔しか見せないケースがほとんどです。

企業も人と同じように、多面性があるほうが自然です。また、企業が発するすべてのメッセージが大々的に届く必要はありません。誰かに届けと願いながら、企業の人格を多岐にわたる表現で伝えられたら良いのだと思います」

渡邉 「企業ブランディングも同じく、企業の描く文脈を編集し、時に新しい思想を注ぎ入れながら受け継いでいくことで、次第に揺るぎないものへと成長させていくことが大切です。そのプロセスのなかで、自然と文脈の強弱に新陳代謝が起こります。

概念的な話になってしまいましたね。わかりやすく高野さんにまとめていただけると(笑)」

高野 「会社と社会ですよね(笑)。グッドパッチでは、企業はひとつのストーリーであり、社員は登場人物という解釈をしています。そして、企業が社会に発信するプレスリリースやサービスはストーリーのなかのある一話です。

社員は誰に対してどのような一話を編み出したいのか考えながら、メッセージを設計しています。個々がこうした働きをするために役立っているのは、先ほどお話したバリューのなかの『最高のチームのつくり手になる』という言葉です」

企業が意図的に弱い文脈を社内外に発していくこと

本セッションでは、コンテクストデザインをテーマとして、企業と『個』、そして社会の関係性をどのようにデザインしていくべきかが語られました。各登壇者の具体的な事例や思想は、余白のあるストーリーを物語るための多くのヒントを与えてくれるものです。

- 社内外に発する企業としてのメッセージに余白を持たせる

- 『個』による文脈の誤読を歓迎し、編まれた新たな文脈を受け継いでいく

- その結果をもたらす意図的な文脈構築を土台に、『個』の熱量を維持する

企業が取り組むべきコンテクストデザインへの理解を深め、社内外双方のメッセージングに役立てていきましょう。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事デザインの力で企業と「個」の関係を刷新する #PR3.0 Conference

- 次に読みたい記事【イベントレポ】広報担当者としてのビジョン・ミッションを見つめる広報LT大会 #PRLT

- まだ読んでいない方は、こちらからデザインの力で企業と「個」の関係を刷新する #PR3.0 Conference

- このシリーズの記事一覧へ