本稿は、石川貴也氏による寄稿です。

会社を経営していくうえで重要な役割を持つ広報PR活動。しかし、地場に根付き古くからの取り引き先がある、BtoBメーカーとして現在の取り引き先で十分、などの理由で広報PR活動の必要性をあまり感じられていない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、「中小企業に伝えたい。埋もれないユニークなプレスリリースは経営者の自筆からはじまる!4つのポイントを解説」に続き、明治から続く愛知県の製缶メーカー側島製罐株式会社の代表取締役石川貴也氏に執筆していただいています。

地方のBtoB企業こそ広報PR活動を

テレビや新聞を見ていると、さまざまな企業の取り組みが特集されています。「元気のある企業だなあ」「それに比べてうちの会社は」と思わず引け目を感じてしまう経営者の方も多いのではないのでしょうか。取引先が地域に固定的で事業内容も生活者に通じにくいものであればあるほど、メディアへの露出は縁遠く感じてしまうものです。

しかし、広報PR活動はメディアに掲載されることだけが目的ではありません。実はメディアに掲載されて目立つことは広報PRの結果の一部でしかなく、実際には地方のBtoB企業こそ広報PRに注力する意義は深いと考えています。「広報PRに取り組んでみたいけれど現状でも事業はそれなりに回っているし……」「うちなんかが発信しても……」など広報PR活動の着手に躊躇されている方に向けて、今回は記事を書いていきたいと思います。

PRはアピールではない

そもそも、PRとはどういう意味でしょうか。最近では、企業PR、自己PRなど、日常のさまざまな場面でPRという単語は使われていて、「何かをアピールする」という意味合いでなんとなく使われ、PRという言葉の理解が進んでしまっているのではないでしょうか。

しかし、PRの本来の意味は大きく異なります。PR=PublicRelations(パブリック・リレーションズ)の略であり、その意味は「関係性の構築・維持のマネジメント」だと言われています。ここで重要なのが“関係性”という考え方です。関係性とは自分たち企業と世の中との関係のことを指すもので、その関係性を構築・維持するということは、企業活動を世の中に広く報せることを通じて世の中の一員として社会を変えていくことであり、企業の存在を認知してもらったり知名度が上がったりということは、その活動の結果の一部でしかありません。

広報PRという言葉のイメージに引っ張られて、メディア掲載や売り上げの増加などの短期的な成果を求めてしまうケースが散見されますが、「自分たちのことを知ってほしい」という一方的な情報発信は「広報」ではなく「広告」や「プロモーション」と呼ばれる領域でお金を払って行うべきものです。

先述した通りPRとは「世の中との関係性を構築すること」であり、その原点には世の中にとって自分たちの企業活動がどんな意義があるのか、社会にとってどんな存在価値があるのか、といった具合に「世の中にとってどうなのか」という社会視点で考えるべきものではないでしょうか。PRは無料広告ではありません。

地方BtoB企業が広報PR活動をするメリット

広報PR活動はあくまでも社会との関係性の構築・維持のマネジメントのために行うものではありますが、その結果としての長期的な効果は日常的な営業活動や生産活動では得られないものがあります。これからの時代で、特に地方企業の広報PR活動で有意義なものとして以下の3点が挙げられると考えています。

1.採用活動における効果

人手不足の時代において、採用は地方企業の大きな課題です。これまでは求人サイトなどに情報を掲載しているだけでも一定の応募数が獲得できましたが、これからの時代は従来通りの方法で採用を継続することが困難になっていくことが予想されます。

特に、生活者に認知してもらう機会が少ないBtoB企業においては死活問題です。また、人口が減少するだけではなく、働き方や価値観も多様化し、労働条件の競争も激化していく環境下において地方の中小企業が採用を成功させていくためには、待遇以外の企業としての魅力をいかに伝えていけるかにかかっています。「地元にこんな会社があるんだ」「面白いことやってるんだな」という企業イメージの醸成は、求人広告などの採用活動ではなく、日常的な広報PR活動を通じた発信でこそ実現できることです。

2.営業活動における効果

広報PR活動は売り上げなどの営業実績に直接的に寄与するものではない、というのは先述した通りですが、他方で日常的な営業活動では実現しにくい信用の底上げの効果は期待することができます。

例えば、ホームページ以外は調べても情報が出てこないA社と、SNSやメディアで見たことがあり、会社の取り組みを情報発信しているB社と、どちらが信用しやすいかといえばB社と考えるのが一般的なのではないでしょうか。

事前に相手方に自社のことを認知していただけてるようなことがあれば、それは営業担当者にとって大きなアドバンテージになりますし、特に地場のつながりが強い地方においては効果を実感しやすいはずです。

3.他社とのリレーション機会の創出

地方新聞などを購読されている方はお気づきかもしれませんが、地方のメディアでは何度も同じ企業が露出することがあります。これはもちろん、精力的に新しい取り組みを行って発信している企業がフォーカスされているという側面もあるのですが、それ以上に大きな要因として地方では広報PR活動に注力している企業の数がまだまだ多くないというものがあります(※)。

そして、このようによくメディア掲載されている企業同士は、自然と行政の紹介やイベント等を通じて引き合わせられることが多いです。日常的な営業活動では知り合うのが難しいような企業と協業するきっかけが生まれるのは、広報PR活動の大きな効果のひとつと言えるのではないでしょうか。

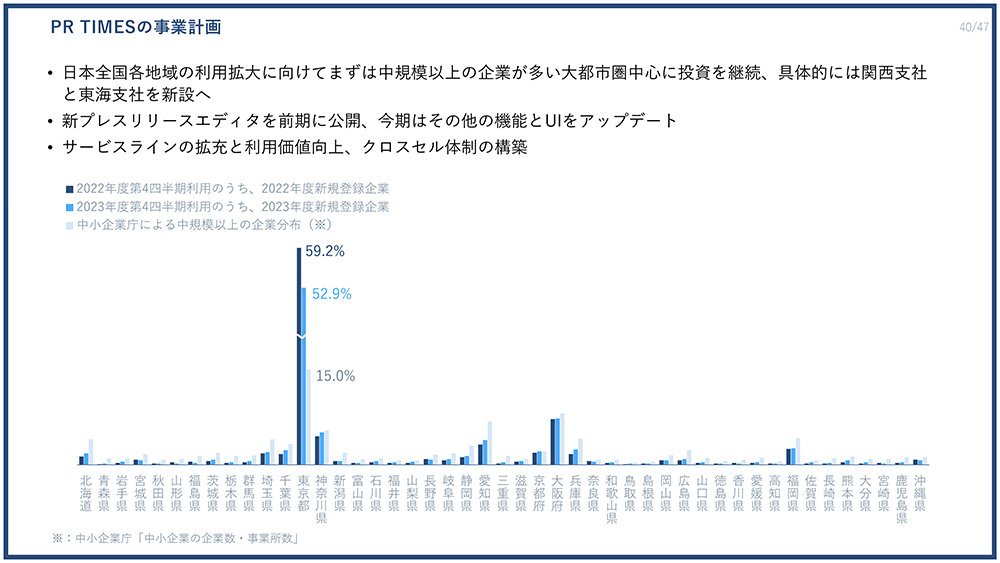

※参考:2023年度 通期決算説明資料(40メージPR TIMESの事業計画より)

広報PR活動の意義は定量的なデータだけでは測れない

前章で広報PR活動の効果について書きましたが、これはあくまでも広報PR活動を行った“結果”として副次的に生まれるもので、直接的な目的とすべきものではないと考えます。これまで広報PR活動をまったく行ってこなかった企業が、新たに担当者を据え置いて広報PR活動をスタートしようとすると、投資したコストに対する回収の観点から「広報で売り上げがいくら増えるの?」「人件費分くらいは賄えるんだよね?」という声が社内から挙がる例も少なくないと感じます。

そして、そのような社内からの意見を沈静化するために、例えばメディアの掲載件数をKPIにしたり、広報経由で売上額の目標を設定したりするケースもあるのではないかと推察されます。企業活動においては単年での目標やKPIを設定してその実績を評価する文化が根深いことから、どうしても広報PR活動についても短期間での定量的な成果を求められることが多いわけですね。

しかし、大前提として認識が必要なこととして、広報PR活動は関係性の構築・維持というその性質上、効果は中長期的に発揮されるものであり、売り上げなどの定量的な指標のみでその効果を測るべきものではありません。もちろん、SNSで話題となり、マスメディアに掲載されれば瞬間的に売り上げや問い合わせが伸びることはあるかもしれませんが、それは“社会との関係性の構築”という観点で言えば、「ニュースになったことがある」という情報以上の信用は生まれていません。マスメディアへの露出をゴールにすることは手段の目的化であり、広報PR活動の本質から外れた活動になってしまう懸念があります。

広報PR活動の意義を結果で示すために目立つ露出を目指したくなる心情は理解できますが、それよりももっと大切にしなければいけないのは、日々の発信です。自分たちが何者なのか、どんな価値観を大事にしているのか、どんなことをしていて、どう世の中を変えていきたいと思っているのか、そのような重厚長大な企業のストーリーやメッセージを世の中に伝えていくためには、丁寧なプレスリリースを地道に発信する以外の近道はありません。

まとめ:広報PRへ投資することが経営者に求められる覚悟

経済合理性を追求する日々の仕事環境においては、売り上げや利益をベースに事業の評価をする圧力が強く、収益性への直接的な貢献だけが唯一の正しさだと思い込んでしまいがちです。しかし、PRとは“関係性の構築・維持のマネジメント”であり、広報PR活動の目的は売上や利益に直接的なインパクトを与えるものではなく、社会との関係構築を通じて企業の存在意義や企業価値を向上させていくことこそがその本懐です。

特に、普段は生活者の目に触れることが少ないBtoB企業においては、広報PR活動によって社外からの声を受け取ることで、社員が仕事に対する誇りを認識したり、仕事のモチベーションを高める機会にもなります。周りの企業が広報PR活動をしていなかったり、社内で疑問の声があがったりと、新しく広報PR活動を始めるにあたっては大きな壁がありますが、それを乗り越えた先には日常的な営業活動では得られない“社会的信頼性”という資産を築くことができます。

目先の結果に囚われず、長期的な企業価値の向上に投資することこそが、広報PR活動において企業に求められる覚悟なのかもしれません。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする